天山东端喀尔里克山北缘断裂晚第四纪活动与转换挤压变形

2022-04-16任光雪李传友

任光雪 李传友 孙 凯

1)中国地震局地质研究所, 地震动力学国家重点实验室, 北京 100029 2)中国铁路设计集团有限公司, 天津 300251

0 引言

转换挤压性变形是指走滑变形与逆冲缩短变形同时发生的现象, 其产生与块体间的斜向运动息息相关(Harland, 1971)。转换挤压变形是沿走滑断裂变形的主要特征之一, 也是陆内变形的重要构造样式。一般在沿走滑断裂的受阻弯曲部位, 即走滑断裂雁列段之间的挤压阶区或走滑断裂的挤压性尾端, 会形成一系列逆冲断裂并造成独立块体的挤压抬升(Biddleetal., 1985; Cunninghametal., 2007)。隆起的块体被与走滑断裂相连的逆冲或斜滑断裂控制, 通常表现为高且狭长的地形特征。Cunningham(2005)在对蒙古阿尔泰地区的新生代山体隆升机制进行研究时, 提出了板内转换挤压型造山带, 并认为阿尔泰山地区普遍存在的右旋走滑断裂与逆冲断裂共同作用导致了阿尔泰山体的抬升。蒙古西部戈壁—阿尔泰地区广泛发育的近EW向左旋走滑断裂与NW向逆冲断裂相连并产生了众多受阻弯曲位置, 并造成了Gurvan Sayhan山等山体的抬升(Cunninghametal., 1996; Vassalloetal., 2007)。

天山属于典型的陆内复活型造山带, 低温热年代学研究表明新生代天山的隆起开始于晚始新世—渐新世(Bandeetal., 2015; Jiaetal., 2015)。受新生代印度板块与亚欧板块碰撞远程效应的影响, 现今天山主体以近SN向的挤压缩短变形为主(张培震等, 1996; 邓起东等, 2000; Thompsonetal., 2002; Zubovichetal., 2010)。作为天山的重要组成部分, 东天山地区晚新生代构造变形与天山主体是一脉相承的。GPS研究结果表明天山SN向的会聚变形量自西向东逐渐减小(牛之俊等, 2007), 东天山地区SN向缩短变形速率仅为3~5mm/a(王琪等, 2000; 杨少敏等, 2008), 远小于中西天山的SN向缩短速率。另一方面, 中西天山地区最大水平挤压应力为近SN向, 新生代构造变形以SN向的挤压缩短为特征, 具体表现为山前和山体内部发育EW向逆冲断裂(邓起东等, 2000; Thompsonetal., 2002)。而到东天山地区, 水平挤压应力逐渐转为NE向(Zoback, 1992), 构造变形呈现为转换挤压的格架(Cunninghametal., 1996; 朱自虎等, 2010)。缩短速率与最大水平应力方向的差异暗示东西天山可能具有不同的变形机制。虽然部分学者已经对天山东部地区一些断裂活动特征开展了一些研究(柏美祥等, 1999; 吴富峣等, 2016; 徐良鑫等, 2020), 但都主要集中在对断裂运动性质的判断和地表破裂的归属问题上, 不仅缺乏详细的变形量及年代学约束, 而且也未涉及各断裂之间在结构上的联系。因此, 针对天山东部地区断裂结构与活动性的研究可以有助于完善对整个天山新生代构造变形特征的理解和认识。

本文利用高精度卫星影像解译, 结合详细的野外考察对天山东端的喀尔里克山北缘断裂的晚第四纪运动特征进行叙述, 并结合喀尔里克山南、 北两侧其他一系列断裂与戈壁-天山左旋断裂系的几何结构与运动学关系讨论了天山东端断裂转换以及断裂结构、 变形与喀尔里克山体抬升过程的关系。

1 地质背景与地貌特征

东天山山链自西向东由博格达山、 巴里坤山和喀尔里克山组成。低温热年代学研究显示东天山山链新生代经历了多次隆升, 其强烈隆升事件主要发生在新生代中期(距今30~20Ma)(王宗秀等, 2008; 朱自虎等, 2010)。喀尔里克山体主要由中泥盆统和中石炭统的火山岩组成, 出露的最老地层是奥陶系的绿片岩(Shuetal., 2002), 并且广泛发育晚古生代的花岗岩(图1c)(Guetal., 1999)。新近系和第四系洪积物、 河流相沉积和湖相沉积广泛发育在山前和山间盆地中。喀尔里克山北缘断裂呈向N凹的弧形展布于天山挤压体系、 戈壁-阿尔泰左旋变形体系及阿尔泰右旋变形体系的构造带交会区, Ar-Ar年代学研究表明喀尔里克山北缘断裂在晚二叠—早三叠世经历了韧性变形后并在晚新生代发生了脆性变形(Cunninghametal., 2003)。东天山东部、 蒙古南部的戈壁—阿尔泰地区被戈壁-阿尔泰北缘断裂(NGAFS)和戈壁-天山断裂系(GTSFS)2条大型左旋走滑断裂系控制(图1a), 这2条断裂系是中亚地区重要的区域性走滑断裂, GPS限定的断裂左旋滑动速率为1~2mm/a(Calaisetal., 2003)。喀尔里克山南侧以哈密盆地北缘断裂与哈密盆地相隔, 哈密盆地北缘断裂是一条N倾向S逆冲晚第四纪断裂(柏美祥等, 1999)。

图 1 天山东端喀尔里克山周缘构造及地貌图Fig. 1 Structural and geomorphological map around the Karlik Tagh at the easternmost Tian Shan.a 中亚地区构造简图(修改自Molnar et al., 1984); b 东天山东端及其邻近地区活动构造图; c 横跨喀尔里克山地形与地质剖面图

喀尔里克山最大海拔高度为4928m, 往E地势逐渐降低并消失于戈壁之中(图1b)。喀尔里克山体长200km, 宽50km, 山体向S掀斜, 整体表现为北陡南缓的不对称的地形特征。山体南、 北两侧均被河流强烈侵蚀切割, 河流长度表现出南长北短的特征, 与北陡南缓的地形一致。山顶被近200km2的现代冰川覆盖。山体两侧都保留着1~2级残存的侵蚀平面, 这些残存的地貌面可能形成于晚石炭世—早二叠世, 在中国西部和蒙古西部地区广泛发育(Cunninghametal., 2003)。

2 喀尔里克山北缘断裂晚第四纪活动

2.1 喀尔里克山北缘断裂分段

喀尔里克山北缘断裂在几何结构上表现为较单一的线状构造, 呈弧形展布在喀尔里克山与伊吾盆地之间, 全长近180km。断裂西起伊吾县前山乡南侧, 向SE延伸, 在伊吾县南侧山体内走向转为NE向, 至境外与天山-戈壁左旋走滑断裂系相连(图1b)。根据断裂的走向变化与断错地貌特征及运动性质的差异, 可以琼也为界将喀尔里克山北缘断裂分为东段和西段2段。

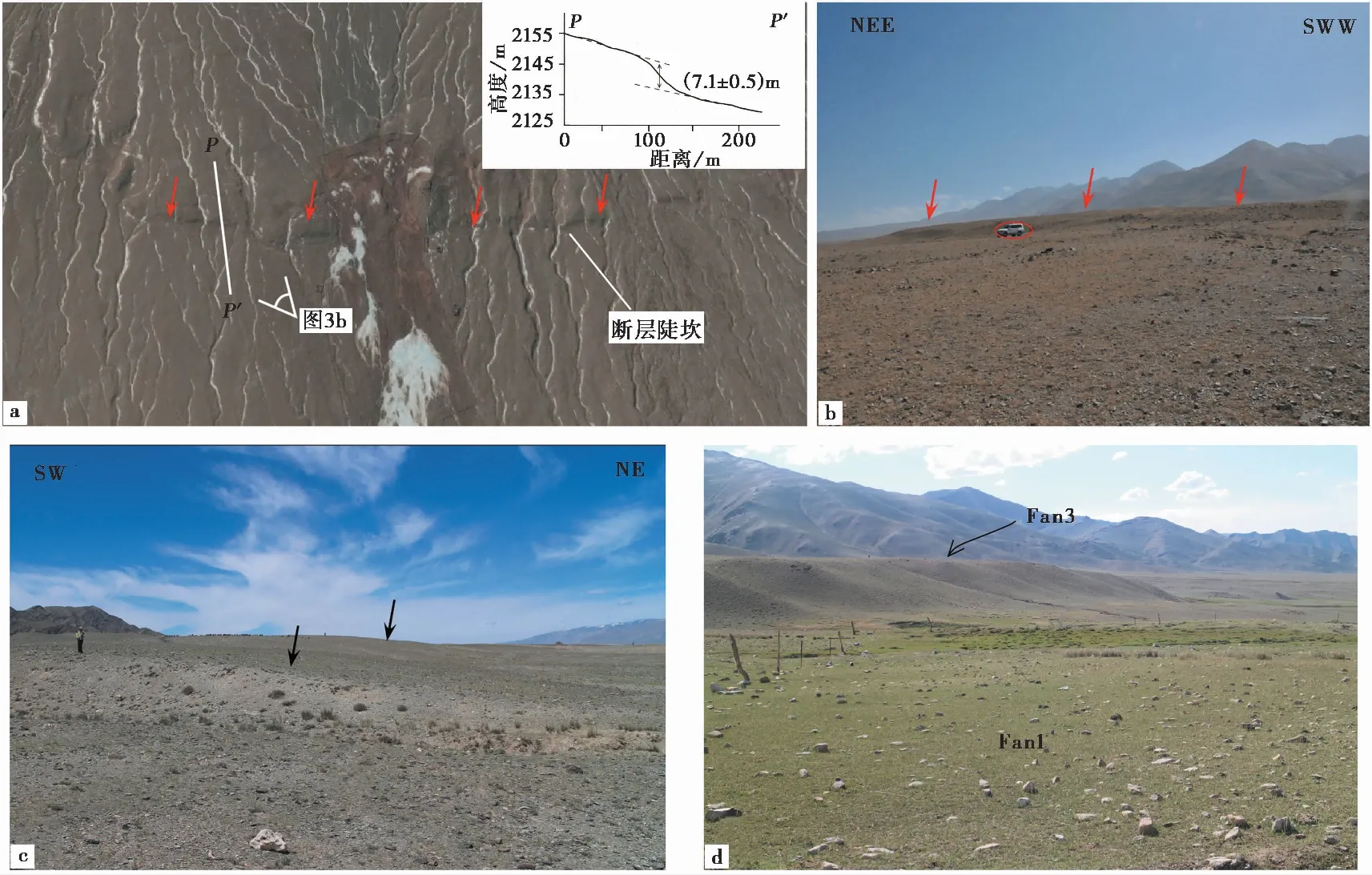

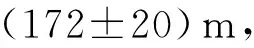

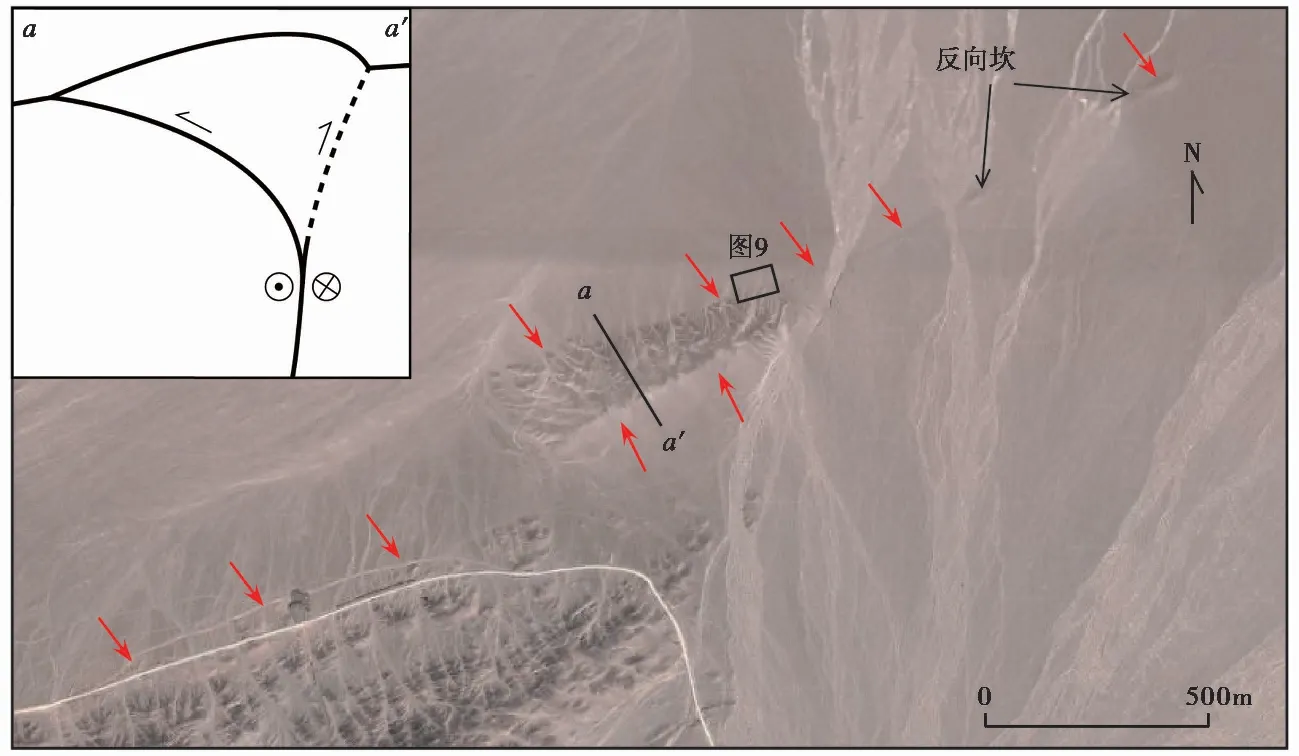

断裂西段西起盐池镇西南15km处, 呈NW走向, 向SW延伸至伊吾县南部山体中, 延伸长度约为61km。该段晚第四纪活动非常明显, 断层活动在山前洪积扇上形成多条线性陡坎(图 2,3)。断层陡坎在盐池南侧乌尊布拉克山前开始出现, 向E在龙口附近消失。最长的一条连续陡坎在阔腊附近, 延伸近3.2km。徐良鑫等(2020)认为该段陡坎为1914年7.5级地震的同震地表破裂带, 同震垂向位移为1.5m。东段主要展布于伊吾县下马崖乡南侧, 呈NE走向, 断裂几何结构单一, 延伸长约95km。沿断裂形成挤压脊、 反向陡坎等变形地貌, 在卫星影像呈现良好的线状特征(图1b)。断层走向由盐池段的NW向逐渐转为NE向, 随着走向的变化, 断裂的运动性质也由逆冲变为左旋走滑, 跨过断裂的冲沟及河流阶地发生明显左旋错断(图 6)。

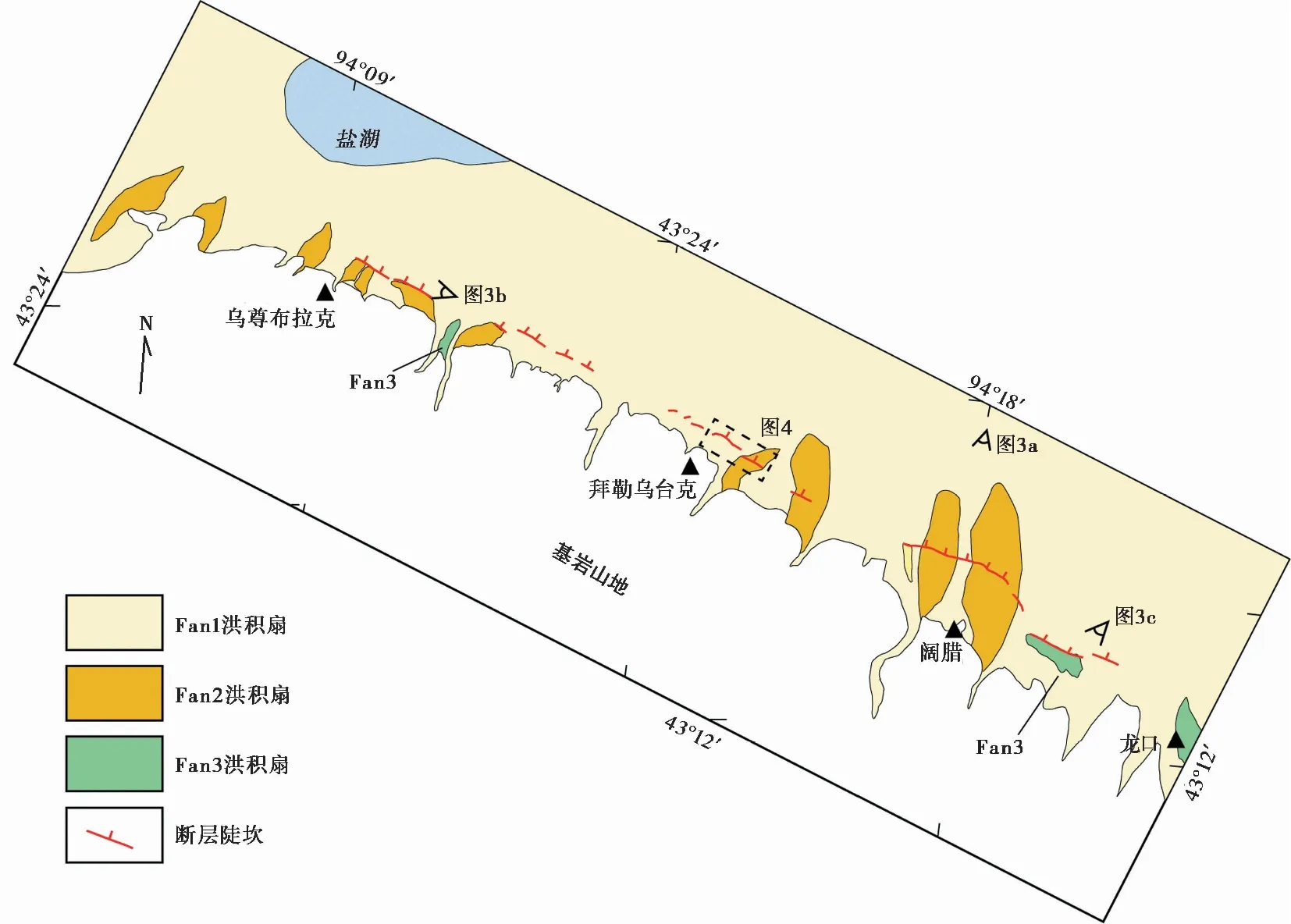

图 2 喀尔里克山北缘断裂西段山前地貌面分期图Fig. 2 Divisions of frontal morphologic units on east segment of the KTNF.

图 3 喀尔里克山北缘断裂西段沿线的晚第四纪变形地貌面野外照片Fig. 3 Field photos of deformed Late Quateranry deposits along the west segment of KTNF.a 阔腊段陡坎Google Earth影像图; b 阔腊段陡坎野外照片; c 乌尊巴拉克段陡坎; d 阔腊东侧的高台地

2.2 断裂变形地貌特征

基于高精度卫星影像解译及野外考察, 并结合根据地貌面特征(包括洪积扇面相对现代河床的高度以及表面侵蚀程度、 表面沉积物特征等), 可将盐池镇南侧山前发育的洪积扇分为3期(图 2)。其中Fan1为最新一期洪积扇, 分布最为广泛, 扇体表面辫状流发育。Fan2为较早一期洪积扇, 与现代洪积扇的相对高差为5~10m, 扇面上冲沟切割较深。Fan2地貌面分布范围有限, 在盆地SE侧扇体保存较为完整, 在盆地NW侧扇体受现代洪积扇侵蚀切割保存面积较小。Fan3为该地区发育的最老一期洪积扇, 在山前零星分布, 扇面高出现代洪积扇约15m, 由于断层不断抬升的影响, 在山前局部地区形成高台地(图3d)。洪积扇Fan1和Fan2基本都受到断层活动的影响并在扇面上形成明显的线性陡坎。野外沿断裂进行调查后未发现冲沟等地貌存在明显的水平错断, 说明该段断裂不具有水平运动的特征。

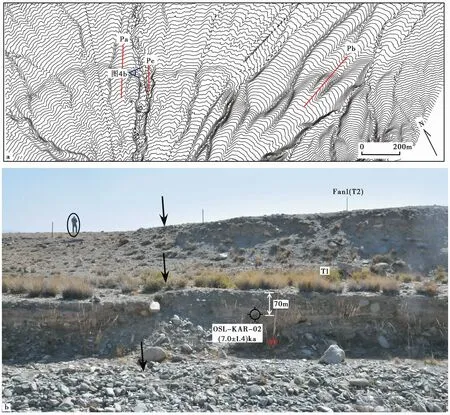

图 4 a 喀尔里克山北缘断裂西段拜勒乌台克点地形图; b 变形洪积扇面与阶地及采样位置野外照片Fig. 4 The topography at Bileuteck site on west segment of KTNF(a); Photos of deformed terraces and sampling site(b).

图 5 拜勒乌台克段横跨断层陡坎的地形剖面图(剖面的具体位置见图4a)Fig. 5 Topographical profiles normal to the fault scarp at Bileuteck site(see Fig.4a for detailed site location).

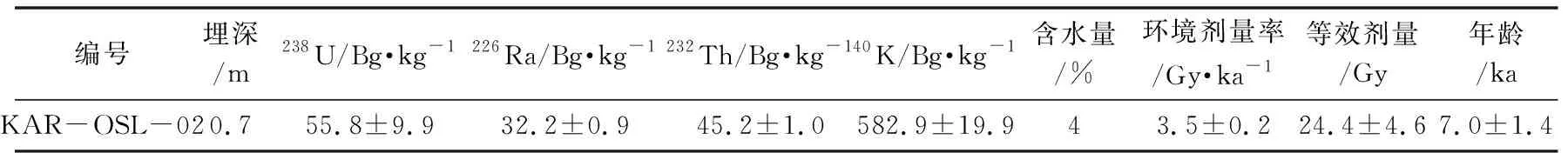

表 1 拜勒乌台克段河流T1阶地的OSL结果Table1 The result of OSL dating from the T1 terrace on Bileuteck segment

图 6 喀尔里克山断裂东段错断阶地的地貌特征Fig. 6 Geomorphology of the faulted river terraces at the east segment of KTNF.a 喀尔里克山北缘断裂东段位错阶地的Google Earth影像图; b 位错阶地及断层解译图; c 横跨河流剖面图及各级阶地相对河床的高度; d 断裂迹线的野外照片

图 7 喀尔里克山北缘断裂东段变形地貌的野外照片Fig. 7 Field photos of deformed landforms on east segment of KTNF.

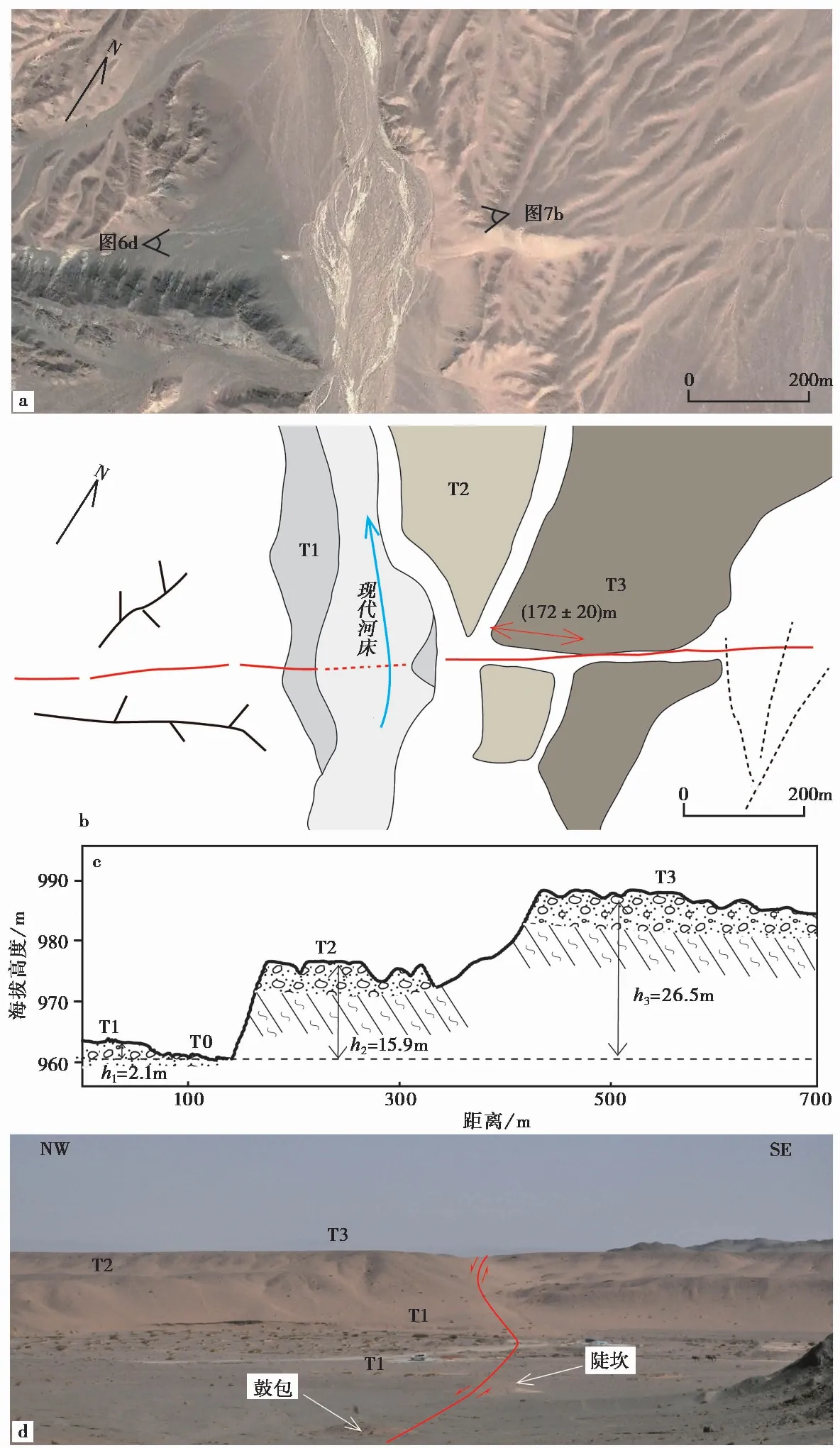

图 8 下马崖南小隆起的Google Earth影像图Fig. 8 Google Earth image of the uplifted massif at south of Xiamaya site.红色箭头指示断层迹线, 左上角插图表示隆起下部推测的断裂几何结构示意图

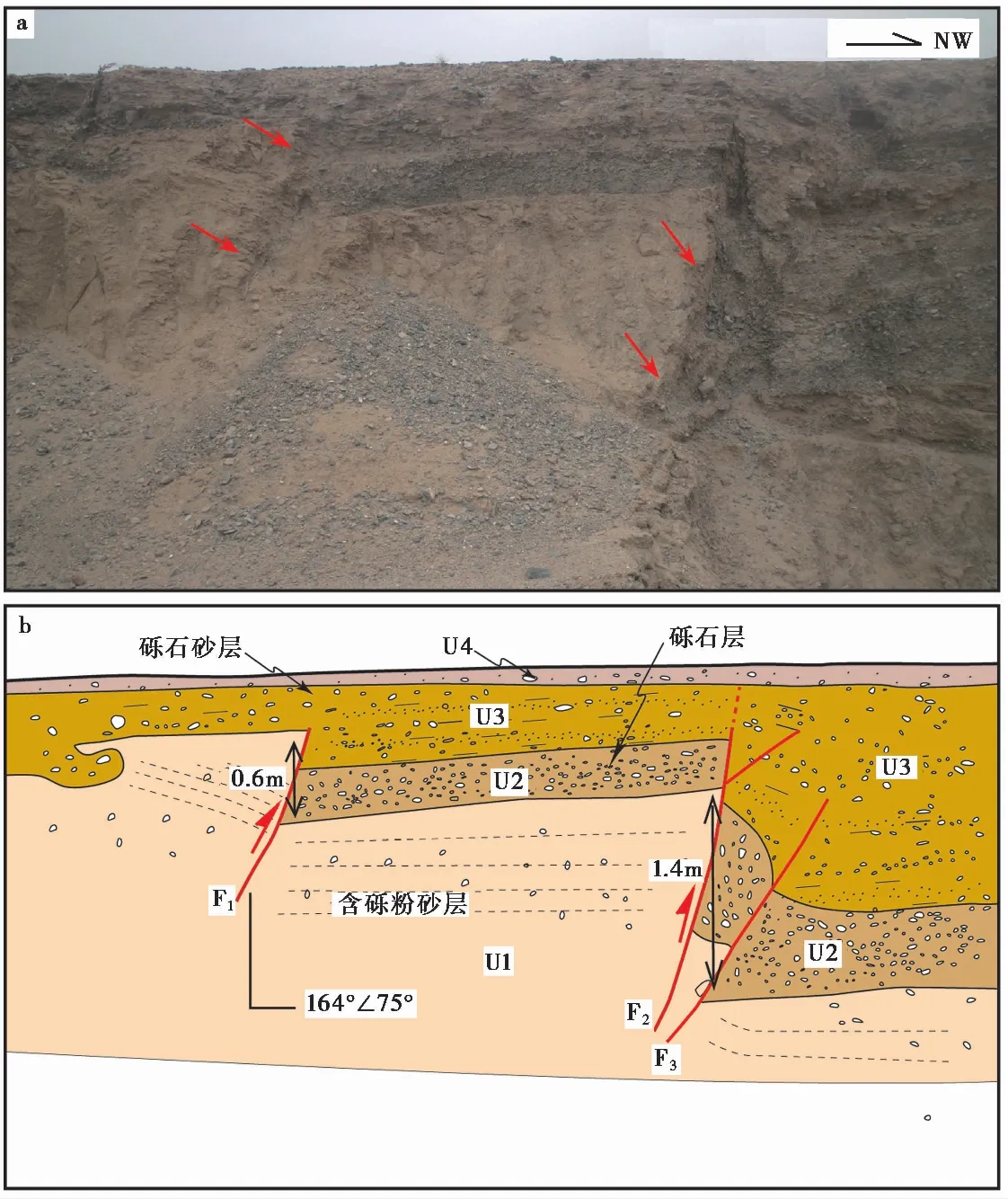

在河流东北约4.5km处, 断层穿过一个近似三角形的隆起, 其长约670m, 宽100~210m, 西宽东窄, 地形北坡缓南坡陡。该隆起挡住了一条自北向南的河流, 使其向右拐弯, 在隆起的东侧流出。隆起北坡受冲沟侵蚀严重, 南坡仅在东侧一角发育几条冲沟。我们在该隆起的北坡东北一侧的工程采石坑中发现一断层剖面(图9a)。由剖面可以判断出断层具有明显的逆冲分量, 但地表未显示出明显的变形迹象。剖面共揭露了4套地层(U1—U4)(图9b), 其中底部U1为很厚的土黄色含砾石粉砂层。U2为黑色砾石层, 砾石粒径相对较小, 磨圆度较好, 近水平层理, 受断层活动影响, 砾石层呈一定的定向排列; U3为砾石和粗砂互层, 砾石磨圆度较差, 在断层上盘厚约1.1m, 具有明显的水平层理; 顶部地层U4组成与U3相似, 为后期洪积砾石层。剖面显示断层具有3条分支, 其中断层F1的产状为164°∠75°, 使底部U1垂向断错了0.6m, 并且在断层附近可能受到拖拽影响发生了一定的挠曲。断层F2使U2垂向错断了1.4m, 但断层并未错断到地表, 即U4未变形。断层F3断错了F2活动形成的定向砾石, 形成了0.3m的垂直位移。因此, 断裂在底部含砾砂层形成以来的累计垂向位移为2.3m。根据山丘的地形地貌特征, 我们推测山丘东南一侧可能也存在断层的一个分支, 喀尔里克山北缘断裂在隆起下部表现为正花状构造, 同时山丘南侧断层的垂直运动速率更大, 从而山丘向N掀斜, 呈现出现今的地貌特征。

图 9 喀尔里克山北缘断裂东段断层的剖面(a)及剖面解译图(b)Fig. 9 Outcrop of the fault and its interpretation on east segment of KTNF.

3 喀尔里克山南北两侧其他断裂

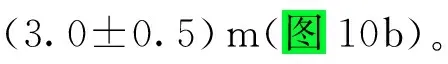

图 10 伊吾周缘次级断裂分布图与野外照片Fig. 10 Fault distribution around Yiwu and field photo.

喀尔里克山南侧为哈密盆地北缘断裂, 该断裂是山体与哈密盆地的分界部位。哈密盆地北缘断裂断续长180km, 总体走向近EW, 研究显示该断裂晚第四纪表现为向S逆冲的运动特征(柏美祥等, 1999)(图1b)。断裂造成巴里坤山南侧山前晚第四纪冲积扇发生明显变形, 在扇面上形成多条断层陡坎。前人在德外里乡附近对变形地貌面进行了10Be 暴露定年, 得到断裂晚第四纪的垂向滑动速率为0.1~0.18mm/a(吴富峣等, 2016)。在喀尔里克山南麓局部地区, 断层活动造成较老的洪积扇不断抬升并废弃, 形成了局部台地。山前明显的线性特征和地貌上巨大的高差也说明哈密盆地断裂具有较强的垂向运动。

4 讨论

4.1 东天山东端断裂变形与运动转换

4.2 喀尔里克山转换挤压抬升

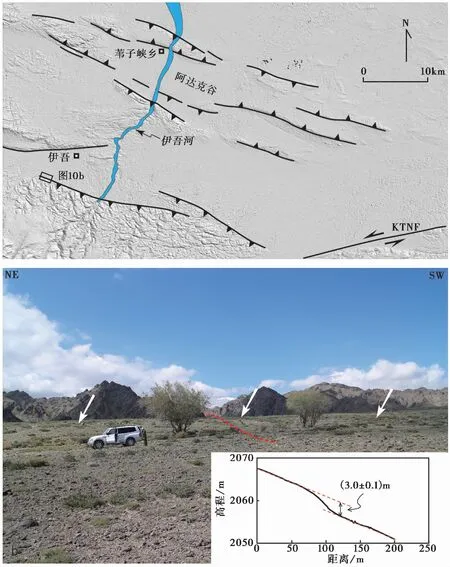

沿走滑断裂带的雁列状挤压阶区或断裂的挤压性尾端一般会发育逆冲变形并导致被断裂围限的块体的抬升(Biddleetal., 1985; Cunninghametal., 2007)。喀尔里克山南、 北两侧都被晚第四纪断裂控制, 并且表现出双向的构造朝向, 即山体北侧的断裂S倾向N逆冲, 山体南侧断裂N倾向S逆冲。山体两侧及内部的主要断裂围限了不同的基岩块体(图1c)。野外剖面显示, 喀尔里克山北缘断裂的产状陡倾, 我们推测喀尔里克山南缘的哈密盆地北缘断裂与伊吾周缘断裂在深部收敛并与喀尔里克山北缘断裂会聚, 在剖面上形成不对称的正花状结构(图 10)。朱自虎等(2010)依据横跨山体的裂变径迹年代具有中间新、 两边老的特征, 建立了喀尔里克山两边先抬升、 中间后抬升的造山模式。但是山体中部的裂变径迹年代新而边缘年代老的结果可能是由于山体中部抬升速率较快所导致的。同时, 该造山模式也不符合最新构造活动已经扩展到山前的事实。根据喀尔里克山的地形地貌特征以及山体两侧断裂的几何学与运动学关系, 我们建立了喀尔里克山的演化模型(图 11)。戈壁-天山左旋走滑断裂的走向在其西端由近EW向转变为NW向, 且NW向断裂表现为逆冲的运动性质。随着走滑位移不断累积, 出现新的NW走向逆冲断裂, 并造成了早期喀尔里克山体的抬升, 逆冲变形逐步向山前扩展, 山体逐渐加宽, 并且使喀尔里克山表现为“台阶式”的地貌特征(图11a)。如果现今山体保存的每一级侵蚀平面都代表一次强烈的隆升事件, 那么根据山体南侧保留了2期不同高度的侵蚀平面, 北侧保留了1期侵蚀面, 我们可以粗略地判断, 喀尔里克山南侧断裂向外迁移了2次, 北侧断裂向外迁移了1次(图1c, 11b)。

图 11 a 喀尔里克山隆起的演化过程图解; b 演化过程对应各演化阶段的断层平面结构Fig. 11 Block diagrams representing the building process of Karlik Tagh(a) and corresponding stages in plain view(b).

沈传波等(2006)认为东天山地区山体隆升始于晚侏罗世—早白垩世, 新生代主要的隆升发生在距今44~24Ma和13~9Ma。王宗秀等(2008)利用磷灰石裂变径迹年代学分析获得了东天山山链新生代期间距今47~42Ma、 30~20Ma和19~5.6Ma 3个明显的抬升阶段。朱自虎等(2010)基于天池河床砂岩屑裂变径迹结果认为博格达-哈尔里克山于新生代经历了距今42.8Ma、 18.8Ma以及3.2Ma 共3次主要的冷却事件, 并且哈尔里克山的整体隆升发生在距今25Ma。虽然不同学者对隆升阶段和时限划分存在差异, 但基本都认为东天山山链在新生代经历了多次隆升, 其强烈隆升期主要发生在新生代晚期(距今30~20Ma)以来, 这与天山主体的强烈隆升时间一致(Hendrixetal., 1994; 邓起东等, 2000)。

5 结论

(1)喀尔里克山北缘断裂位于天山最东段, 根据几何结构和运动性质的变化分为东、 西2段。其中西段为NW走向, 呈逆冲性质, 根据阶地变形量与OSL定年结果得到该段垂向逆冲速率为0.19~0.35mm/a。东段为NE走向, 主要为左旋走滑性质。

(2)喀尔里克山北缘断裂、 哈密盆地北缘断裂及喀尔里克山北侧的其他NW向次级断裂共同构成了戈壁-天山左旋走滑断裂系得马尾状端部构造, 调节和吸收了戈壁-天山断裂的左旋变形。

(3)喀尔里克山周缘发育的断裂向深部会聚收敛到戈壁-天山左旋走滑断裂上, 在剖面上呈现正花状结构, 喀尔里克山体的抬升由两侧逆冲断裂和东侧左旋走滑断裂共同控制, 表现转换挤压变形抬升的特征。