滨里海盆地D-I、II区块石炭系碳酸盐岩沉积模式与沉积相演化

2022-04-16王雪柯王震王燕琨尹继全郑俊章王琦峰

王雪柯,王震,王燕琨,尹继全,郑俊章,王琦峰

中国石油勘探开发研究院

0 前 言

滨里海盆地东南缘油气资源丰富[1-2],盐下层系勘探潜力巨大,已发现扎纳若尔、肯基亚克、北特鲁瓦、塔克尔等多个油气田[3-4]。中石油近年新获得勘探许可的D-I、II 区,其石炭系主要发育维宪阶(C1v阶)碎屑岩储层及两套厚度较大的盐下石炭系碳酸盐岩储层(KT-II、KT-I 油层组)[5-6],是近年勘探部署的重点地区之一。前人针对D-I、II 区开展过一些研究,但由于该区勘探程度低,钻井数量少且年代久远(D-I区),或者未进行过钻井勘探(D-II区),只识别出了盐下石炭系KT-II、KT-I 油层组沉积时期碳酸盐台地的西侧台地边缘,或推测性地认为石炭系KT-II、KT-I 油层组沉积时期分别存在具有东西两个台地边缘的碳酸盐台地[7],示意性地指出了碳酸盐台地及台地边缘的大致位置,关于碳酸盐台地的类型及发育模式等方面的认识不够全面。因此,开展D-I、II 区沉积相特征及其发育模式研究具有重要的意义,可以为盆地东南缘新区的勘探潜力评价及中石油在该区第一口探井的部署提供依据。

1 区域构造-沉积背景

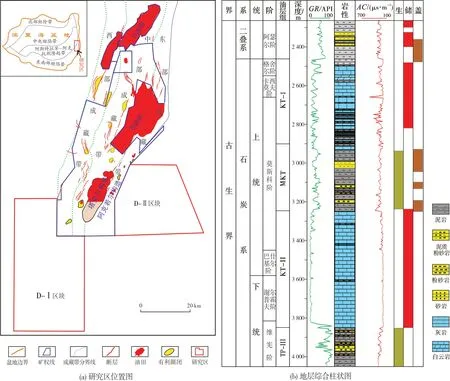

滨里海盆地是一个新元古代以来的叠合盆地,经历了裂谷、被动大陆边缘、碰撞、拗陷4 个构造演化阶段[8]。盆地东南缘阿克若尔构造带、塔克尔构造带已获工业油流,证实了该区域较大的勘探潜力。研究区域D-I、D-II 区块分别为阿克若尔构造带向南、向东的延伸区域,D-I 区位于东南坳陷带[9],D-II 区位于盆地东南坳陷带与乌拉尔褶皱造山带的过渡带(图1)。

图1 研究工区位置与地层综合柱状图Fig.1 Location map and comprehensive stratigraphic column of the study area

滨里海盆地是波罗的板块与哈萨克斯坦—准噶尔板块以及其南缘古亚洲洋—古特提斯洋相互作用的构造响应。泥盆纪,乌拉尔洋向西俯冲,古特提斯洋向北俯冲,大洋岩石圈的俯冲导致陆缘弧后扩张,波罗的板块与古里耶夫微陆中央形成裂谷。石炭纪,波罗的板块与哈萨克斯坦—准噶尔板块会聚导致乌拉尔洋缩小、关闭。直至二叠纪,波罗的板块、古里耶夫微陆、哈萨克斯坦—准噶尔板块会聚形成了滨里海盆地雏形。古里耶夫微陆高地(现今滨里海盆地东南部)发育碳酸盐台地沉积,研究工区就位于古里耶夫微陆东南缘。

研究区目的层自下而上包括下石炭统维宪阶(TP-III 组)、谢尔普霍夫阶(KT-II 组下部),上石炭统巴什基尔阶(KT-II 组中部)、莫斯科阶(包括KTII 组的上部、MKT 组、KT-I 组的中下部)、卡西莫夫阶(KT-I 组中上部)及格舍尔阶(KT-I 组上部)。KT-II 组地层厚度约为440 m,KT-II 组与上部MKT组以及下伏维宪阶均为假整合接触。KT-I 组地层厚度约为500 m,与上部二叠系阿瑟尔阶、下部MKT组皆为假整合接触。该盆地石炭系是盐下最主要的含油层系[6],其中 KT-II 及 KT-I 油层组为碳酸盐岩勘探重点储层段[10],也是本文的研究重点。

2 沉积相划分

2.1 岩石学特征

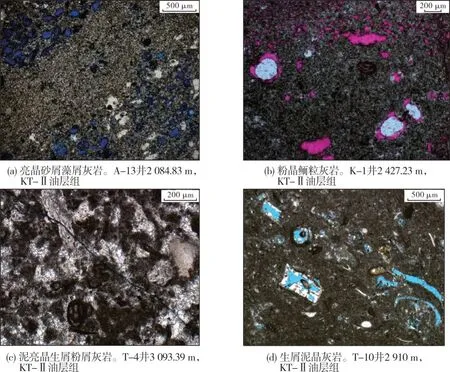

以福克和冯增昭的碳酸盐岩分类方法为基础,以岩石的结构组分以及含量百分比为划分依据,对研究区的岩石类型进行划分。研究区岩性以亮晶颗粒灰岩为主,同时还发育泥晶颗粒灰岩、泥晶灰岩以及泥晶白云岩等。亮晶颗粒灰岩中,粒屑见有鲕粒、球粒、藻团块、生物碎屑(简称生屑)等内碎屑等。其中,骨屑、藻类及藻团块含量最多,因此最为常见的为亮晶生屑灰岩(图2a)、亮晶鲕粒灰岩(图2b)、亮晶含球粒生屑灰岩(图2c)等,沉积环境为海水循环性好、适合生物生长的开阔台地。在KT-I 油层组上部还见有泥晶生屑灰岩(图2d)、泥晶含硅质白云岩(图2e)及泥粉晶生屑白云岩(图2f)等,反映了KT-I 油层组沉积时期局部为局限台地环境。

图2 滨里海盆地D-I、II区块目的层岩石薄片照片(铸体薄片,单偏光)Fig.2 Rock slice photos of target members in D-I&II blocks,Precaspian Basin(cast thin section,single polarized light)

亮晶生屑灰岩颗粒中,藻团块占20%,藻类占20%,生屑占30%,颗粒较小、杂乱分布,颗粒间见少量灰泥组构;生屑以有孔虫、棘皮类、腕足类等为主;储集空间以粒间孔、粒间溶孔、粒内孔为主。泥晶生屑灰岩中,生屑含量小于50%,岩性虽总体较致密,但灰泥基质微孔相对发育,可见少量生物粒模孔。泥晶含硅质白云岩中,天青石、玉髓及白云石充填孔隙或溶沟/溶缝,晶间微孔、层间缝较发育。泥粉晶生屑白云岩中,泥晶白云石晶间孔及晶间溶孔较发育,含少量生物体腔孔,部分孔隙被亮晶白云石半充填。据邻区塔克尔构造多口取心井的薄片资料统计,KT-I 油层组的颗粒平均含量为78%,KT-II 油层组的为80%,其中KT-I 油层组的生物化石平均含量为25%,KT-II 油层组的为48%,表明该区为利于生物生长的浅海环境。

2.2 沉积相类型与特征

依据薄片、测井及地震资料,分析了研究区石炭系KT-II、KT-I 油层组沉积相类型及其特征。前人资料与本次研究均表明,研究区石炭系主要发育碳酸盐台地沉积体系[11-13],在东缘乌拉尔洋一侧还发育泥灰质及泥质的陆棚相沉积。根据现有资料,开阔台地相可划分出台内滩以及滩间海亚相,局限台地相可划分出台内滩以及潮坪亚相(云坪微相)。

2.2.1 开阔台地相

台内滩亚相 根据岩性可细分出生屑滩、砂屑滩、鲕粒滩3 种沉积微相。生屑滩以亮晶砂屑藻屑灰岩(图3a)、亮晶有孔虫灰岩、泥晶生屑灰岩等岩石类型为主,颜色多呈灰白色至浅灰色,主要为亮晶生物碎屑结构;生物类型丰富多样,以藻团块、棘皮类、腕足类为主。砂屑滩微相以亮晶砂屑灰岩为主,颜色呈浅灰色—浅褐灰色,砂屑颗粒主要为细砂级和中砂级,分选程度一般,磨圆程度较好;颗粒之间掺杂少量有孔虫类、腕足类、绿藻类等生物碎屑,颗粒较大且完整,粒间被两期亮晶方解石充填;孔隙发育,主要为粒间溶孔及粒内溶孔,可见铸模孔,孔隙间部分连通性较好,呈串状分布。鲕粒滩发育亮晶鲕粒灰岩、粉晶鲕粒灰岩(图3b),鲕粒含量约为60%,正常鲕为主,直径为1~2 mm,以粒模孔及体腔孔为主。台内滩的测井相特征为中—低伽马、中高电阻率,伽马曲线呈光滑—微齿化箱形—漏斗形。

图3 开阔台地相典型岩石薄片微观特征(铸体薄片,单偏光)Fig.3 Microscopic characteristics of typical rock slices of open platform(cast thin section,single polarized light)

滩间海亚相 海侵期研究区滩间海亚相分布广泛,发育于滩和滩之间,属于低能沉积环境的产物。生物种类丰富且数量众多,发育强烈的生物扰动。相对滩相沉积,生物泥含量比较多,岩性以薄—中层状泥晶灰岩为主(图3c,3d),同时发育有泥质灰岩、含泥灰岩、粒泥灰岩等,见有孔虫、双壳类、腹足类等生物化石。

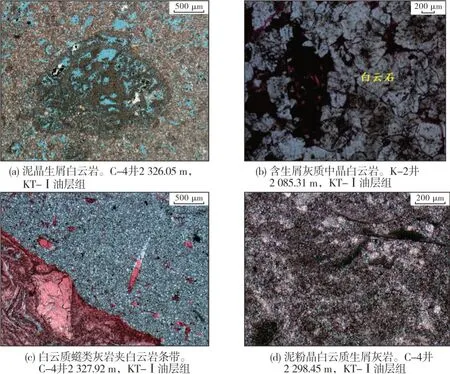

2.2.2 局限台地相

在D-II区块西北部局部地区,KT-I油层组上部发育局限台地相,识别出台内滩和潮坪亚相。

台内滩亚相 以生屑滩微相为主。岩性主要为泥晶生屑白云岩(图4a)及灰质中晶白云岩(图4b),生屑以残余䗴类为主。K-2 井KT-I 油层组顶部发育含生屑灰质中晶白云岩,其基质含生屑灰岩为颗粒结构,大部分被白云石化形成中晶白云岩,见残余组构,生物以腕足类、棘皮类等为主,白云石具雾心亮边特征。台内滩地震反射特征为丘状,不规则或杂乱结构(内部见前积结构),中频、弱振幅、差连续。测井相特征为中—低伽马、中高电阻率,伽马曲线呈光滑—微齿化漏斗形。

潮坪亚相 在D-II 区块西北部局部地区KT-I油层组上部识别出云坪微相,岩性为(准)同生期沉积或白云石化的泥—粉晶生屑白云岩、灰质白云岩、白云质灰岩(图4c,4d)。生屑白云岩含较多粗大、硅化的棘皮类生物,局部见介形虫、苔藓虫、䗴类(图4c)和单射钙质骨针。潮坪的地震反射特征表现为席状,平行—亚平行结构,中频、中—弱振幅、差或中连续性。

图4 局限台地相岩石薄片微观特征(铸体薄片,单偏光)Fig.4 Microscopic characteristics of typical rock slices of limited platform (cast thin section,single polarized light)

3 沉积模式及演化

3.1 沉积模式

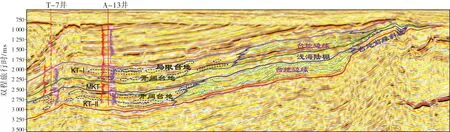

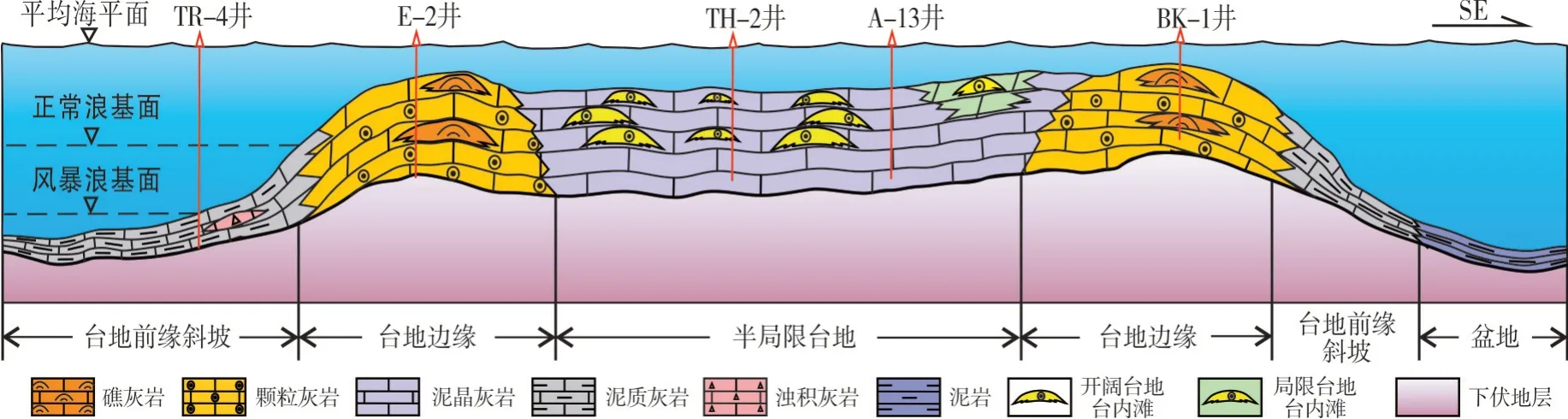

由于D-I 区块只在20 世纪80 年代在区块北部较为集中地进行了7 口井的钻探,而D-II 区块尚未进行过钻探,因此要建立全区范围的沉积模式,只能根据测井相结合地震相分析进行预测(图5),据此推测东边发育台地边缘及台地前缘斜坡相,并逐步向盆地过渡。在前人成果认识的基础上[14-16],综合以上方法分析,结合古地貌特征认为,研究区石炭纪主要发育碳酸盐台地沉积体系[17],建立了半局限台地—台地边缘—台地前缘斜坡式孤立台地沉积模式(图6)。

图5 滨里海盆地D-II区块NW—SE向典型地震剖面沉积相解释Fig.5 Sedimentary facies interpretation of typical seismic profile in NW—SE direction in D-II block,Precaspian Basin

图6 滨里海盆地东南缘D-I、II区块沉积模式图Fig.6 Sedimentary pattern of D-I&II blocks in southeastern margin of Precaspian Basin

沉积环境受控于区域(板块)构造演化、相应的古地形及海平面变化[18]。碳酸盐台地内部主要为开阔台地相,台地内部主要发育台内滩。碳酸盐台地西侧及东侧为台地边缘,台缘内部据地震及测井分析有台缘礁滩发育。碳酸盐台地边缘西侧和东侧向乌拉尔洋方向主要为泥灰质及泥质的台地前缘斜坡沉积,内见滑塌浊积体。KT-I油层组沉积晚期,局部发育局限台地相,以台内滩为主,见较多泥—粉晶生屑白云岩。

3.2 沉积相剖面对比

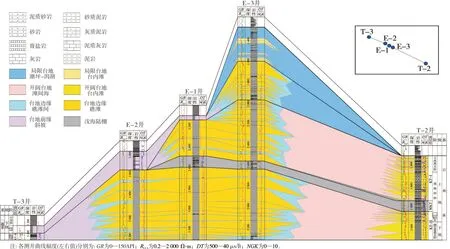

选择典型连井剖面进行了沉积相分析(图7)。该剖面位于D-I区块,呈NW—SE方向(井位置见图8)。沉积相特征逐层对比分析表明,不同层位在不同井展现出不同的沉积特征。

图7 滨里海盆地D-I区块连井沉积相对比剖面Fig.7 Sedimentary facies correlation section crossing wells in D-I block,Precaspian Basin

KT-II油层组在T-2井一带发育开阔台地相,开阔台地内部灰质台内滩发育,且相互叠置;至E-3井—E-1井—E-2井区一带相变为台地边缘,台地边缘内由相互叠置的灰质台缘礁滩及泥灰质礁滩间组成;向T-3井区一带过渡为台地前缘斜坡相沉积。

KT-I 油层组在T-2 井区发育开阔台地相,开阔台地内部灰质台内滩叠置发育;至E-3井—E-1井区相变为由台缘礁滩与礁滩间组成的台地边缘相沉积;向E-1井区以西过渡为仅局部残余发育的台地前缘斜坡沉积,但T-3井区一带大部分区域缺失该相带。

总之,剖面沉积相分析表明:在D-I 区块,KTII 和KT-I 两个油层组均自东南向西北方向存在相变,由开阔台地相(局限台地-开阔台地相)转变为台地边缘相-台地前缘斜坡相,而在西南至东北方向上开阔台地(局限台地)、台地边缘相则成带状稳定发育。在两个油层组之间的MKT 组为稳定分布的浅海陆棚相沉积,由东北至西南厚度逐渐减薄,在西北部遭受剥蚀而缺失。

3.3 沉积相平面展布

根据以上研究建立了研究区沉积相平面分布图(图8)。KT-II 油层组沉积时期,整个碳酸盐台地呈南西—北东方向延伸。碳酸盐台地内部主要为开阔台地相,分布众多大小不等的台内滩,如T-2井、K-3 井等井区的台内滩。台地同时发育西侧及东侧两个台地边缘,其中西侧台地边缘位于D-I 区块中西部一带,东侧台地边缘位于D-II 区块西部至D-I 区块东南部一带,两侧台地边缘内部台缘礁滩发育。西侧台地边缘向西、东侧台地边缘向东均过渡为台地前缘斜坡相,内部可见浊积体发育。

图8 滨里海盆地D-I、II区块石炭系KT-II、KT-I油层组沉积相平面图Fig.8 Sedimentary facies map of the Carboniferous KT-II and KT-I member in D-Ⅰ&Ⅱblocks,Precaspian Basin

KT-I油层组沉积时期,碳酸盐岩台地内部主要为开阔台地及局限台地,分布大小不同的台内滩,如T-2井、K-3井等井区发育的开阔台地台内滩,以及K-4 井、K-5 井等井区发育的局限台地台内滩。台地同时发育西侧及东侧两个台地边缘,台缘礁滩发育于两侧台地边缘内部。西侧和东侧台地边缘分别向西及向东过渡为台地前缘斜坡相,如E-4 井及E-2井等井区发育的台地前缘斜坡沉积。

3.4 沉积演化

在前人有关区域构造-沉积背景认识的基础上,通过研究区古地貌特征、沉积相展布及沉积发育模式等具体研究,分析了研究区盐下石炭系维宪阶(C1v)至二叠系阿瑟尔阶(P1a-s)的沉积演化过程(图9)。

图9 滨里海盆地东南缘D-I、II区块石炭系沉积演化剖面Fig.9 Sedimentary evolution profile of Carboniferous in D-I&II,southeastern margin of Precaspian Basin

石炭系下统维宪阶沉积时期,整体为海平面下降时期,这一时期东部乌拉尔洋内岛弧为研究区东部提供丰富的较粗碎屑物源,形成自东向西延伸入海的含砾砂泥质辫状河三角洲沉积,从而在滨里海盆地东南缘D-I、II 区块附近地区主要发育辫状河三角洲—浅海陆棚的沉积体系。

石炭系KT-II 油层组沉积时期,发生海泛,早期东部乌拉尔洋内岛弧被海水淹没,这一时期伴随海平面升降变化,在滨里海盆地东缘西侧斜坡区形成的相对浅海位置主要发育了泥灰质沉积,台地东西两侧台地边缘向台地前缘斜坡过渡,故在D-I、II 区块附近地区形成了碳酸盐孤立台地—台地前缘斜坡的沉积体系。

石炭系MKT 组沉积时期,为海平面明显上升时期,这一时期在D-I、II 区块附近地区主要发育浅海陆棚沉积,在研究区北部主要为厚层的泥质陆棚沉积,向南厚度逐渐变薄,且逐渐过渡为泥灰质-灰质陆棚沉积。

石炭系KT-I油层组沉积时期,整体为海平面相对下降时期,这一时期在滨里海盆地东缘西侧发育灰质-白云质的碳酸盐沉积,台地东西两侧台地边缘向台地前缘斜坡过渡,故而在D-I、II 区块附近地区形成了碳酸盐孤立台地—台地前缘斜坡的沉积体系。

总之,受控于区域(板块)构造演化过程、相应的古地形及海平面升降变化,在D-I、II 区块附近地区经历了由石炭系维宪阶沉积时期的辫状河三角洲—浅海陆棚,经KT-II 油层组沉积时期的碳酸盐孤立台地—台地前缘斜坡、MKT 组沉积时期的浅海陆棚,到KT-I油层组沉积时期的碳酸盐孤立台地—台地前缘斜坡的沉积演化过程。

4 结 论

(1)滨里海盆地东南缘D-I、II 区块盐下石炭系KT-I、KT-II 油层组主要发育亮晶颗粒灰岩、泥晶颗粒灰岩、泥晶灰岩以及微晶、泥晶白云岩等。可建立碳酸盐台地—台地前缘斜坡沉积体系,沉积相可划分为局限台地相、开阔台地相、台地边缘相、台地前缘斜坡相。

(2)平面上看,整个碳酸盐岩台地呈南西—北东方向延伸,内部主要为开阔台地相(KT-I 油层组还发育局限台地相),分布众多大小不等的台内滩,西侧及东侧发育台地边缘,内部台缘礁滩发育。台地边缘东西两侧过渡为台地前缘斜坡相。剖面上看,KT-II 和KT-I 两个油层组均自南东向北西方向存在相变,KT-II 油层组由开阔台地相转变为台地边缘—台地前缘斜坡相,KT-II 油层组由局限台地—开阔台地相转变为台地边缘—台地前缘斜坡相;而在南西至北东方向上开阔台地、台地边缘相则成带状稳定发育。

(3)总结了研究区盐下石炭系碳酸盐岩沉积模式。主要发育碳酸盐孤立台地—台地前缘斜坡沉积体系,东西两侧为台地边缘沉积,其中台缘礁滩发育。台地内部,主要为开阔台地相,局部见局限台地相。

(4)滨里海盆地东南缘D-I、II 区块附近地区经历了由石炭系维宪阶沉积时期的辫状河三角洲—浅海陆棚,经KT-II 油层组沉积时期的碳酸盐孤立台地—台地前缘斜坡、MKT 组沉积时期的浅海陆棚、KT-I油层组沉积时期的碳酸盐孤立台地—台地前缘斜坡的沉积演化过程。