新建高速铁路接触网基础施工缺陷整改及预防措施

2022-04-10黄涛

黄涛

(中国铁路兰州局集团有限公司 兰州局工程质量监督站,甘肃 兰州 730000)

0 引言

我国电气化铁路使用的接触网支柱类型较多,有横腹式预应力混凝土支柱、环形预应力混凝土支柱、格构式钢柱、H形钢柱、环形截面钢管支柱、槽钢组合型钢柱等,基础形式有直埋式基础、明挖扩大基础、无台阶的侧向承载式基础等,支柱与基础的连接方式有法兰盘连接、杯口连接等。根据我国高速铁路现状及行业经验,我国用于高速铁路客运专线的接触网支柱类型主要有环形预应力混凝土支柱、H形钢柱、各种截面钢管支柱、薄壁离心钢管混凝土支柱等[1]。

高速铁路接触网支柱基础施工质量与接触网整体施工质量密切相关。根据中国铁路兰州局集团有限公司新建高速铁路建设模式,接触网支柱基础一般由站前施工单位预留,并与站前工程同步施工。但接触网支柱基础施作过程中由于施工不规范等原因,给站后施工单位造成诸多不便,需要进行大量整改克缺甚至返工,造成资源浪费、工期滞后等问题。结合新建中兰铁路建设过程中排查出的接触网支柱基础预埋地脚螺栓整体扭转、基础承台高度不足、地脚螺栓歪斜、软土区段钢柱基础沉降、隧道内预埋槽道漏埋、槽道间距超标等问题,提出相应的整改方案和预防措施,以加强后期新建高速铁路接触网支柱基础及隧道接触网预埋槽道施工质量控制[2-4]。

1 路基接触网支柱基础施工缺陷及整改方案

1.1 基础预埋地脚螺栓整体扭转

接触网基础施工时预埋螺栓间距、基础至线路中心距离、钻孔灌注桩直径和深度、钢筋笼构造、承台结构和尺寸等需满足设计图纸和相关规范要求。

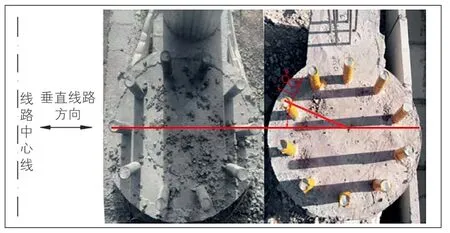

路基区段环形等径预应力混凝土支柱基础采用钻孔桩基础,中间柱采用φ350(100)/h支柱,支柱基础直径为700 mm,基础采用10 根M42 的地脚螺栓,螺栓中心间距为450 mm。基础示意见图1。

图1 φ350(100)/h支柱钻孔基础示意图

(1) 施工缺陷:部分已经浇筑完成的φ350(100)/h支柱钻孔基础预埋地脚螺栓整体扭转18°(见图2、图3),与支柱预留腕臂孔和附加导线肩架孔相冲突,无法安装接触网设施;缺陷问题产生原因可能为地脚螺栓定位框放置倾斜或混凝土浇筑完成后没有复核校正。除此之外,基础位置、尺寸、预埋件数量均与设计图纸一致。

图3 支柱基础设计图纸和地脚螺栓整体扭转对比

(2)整改方案:已施工的接触网支柱基础尺寸与图纸尺寸完全一致,仅地脚螺栓布置角度有误,基础本身强度及地脚螺栓强度满足设计要求。因此采用直接调整支柱法兰与现有接触网支柱基础法兰相匹配的整改方案,将该部分环形支柱柱底法兰盘相应调整18°,支柱预留孔大小、间距及误差等要求同设计图纸保持一致,支柱受力满足要求,接触网设施安全可靠。该方案可直接利用既有基础,减少工程废弃、降低整改工程施工难度、节约工程施工工期。

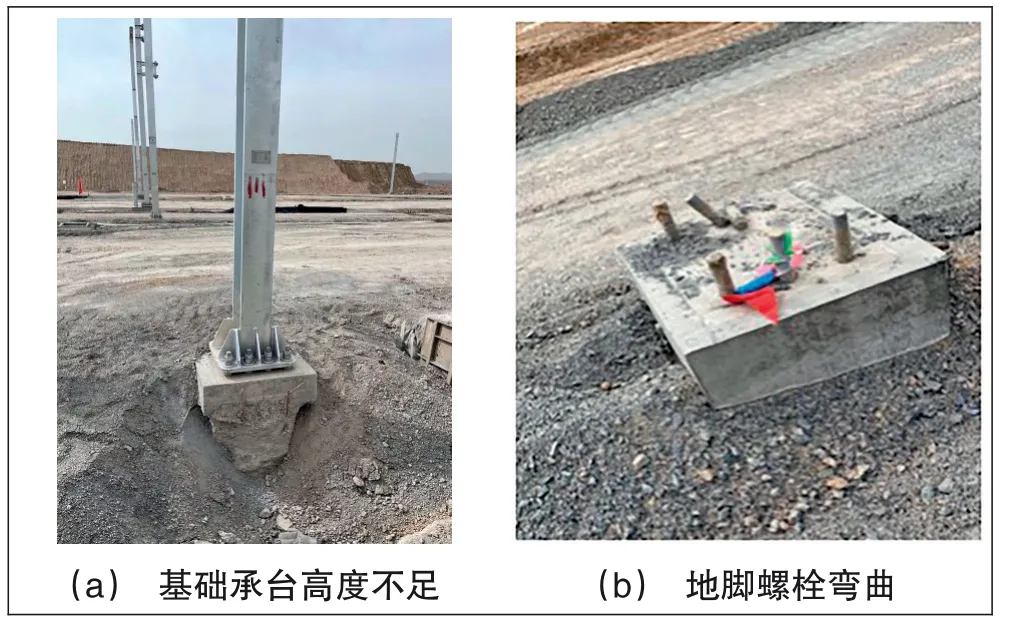

1.2 基础承台高度不足、地脚螺栓歪斜

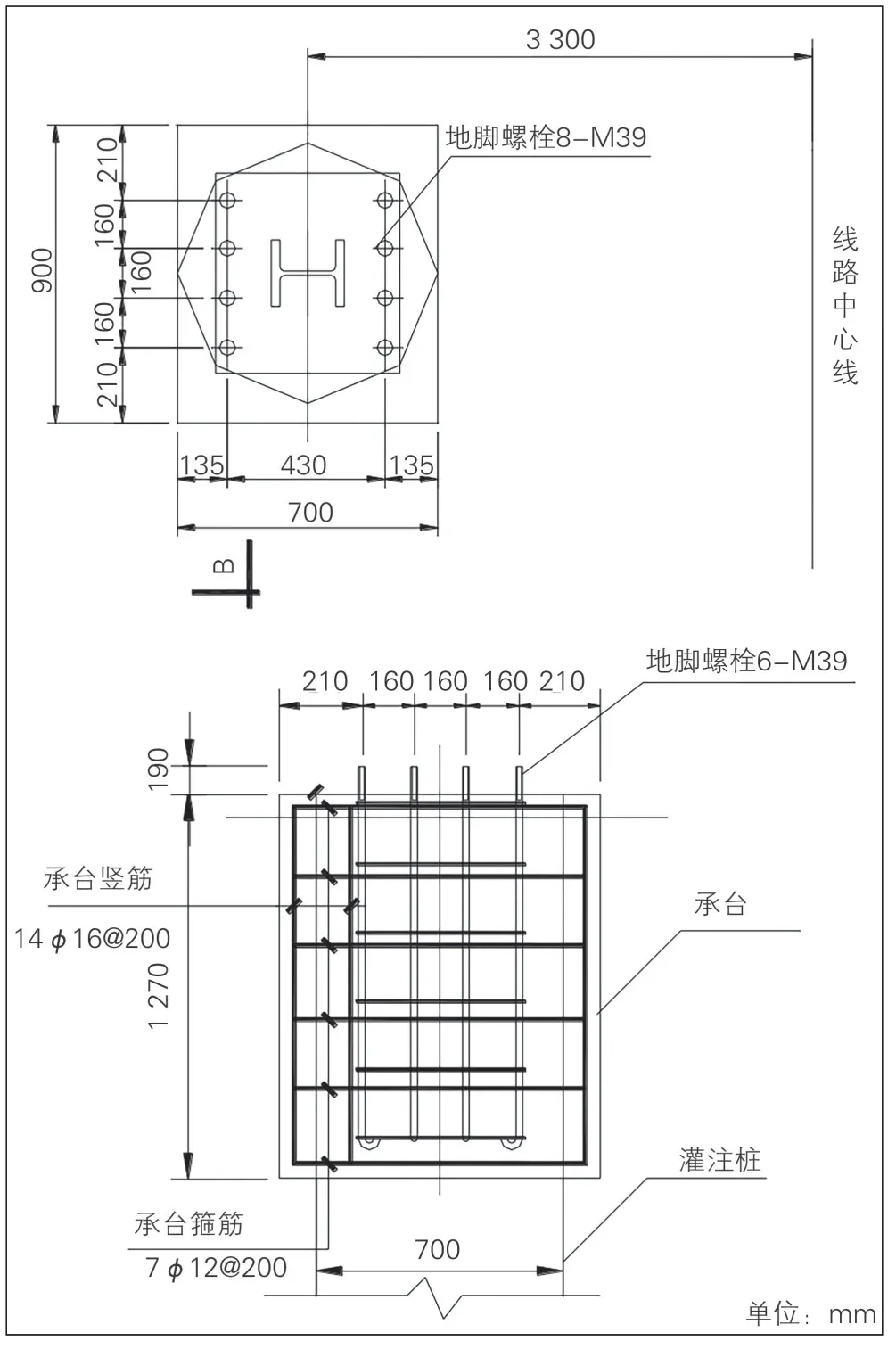

路基区段接触网GHT240B 支柱基础采用单根钻孔灌注桩基础。基坑在路基碾压完成、未铺轨时采用旋挖钻机开挖,基坑直径为700 mm,承台长、宽、高为900 mm×700 mm×1 270 mm。GHT240B 支柱基础示意见图4。

图4 GHT240B支柱基础示意图

(1) 施工缺陷:部分已经浇筑完成的接触网GHT240B 支柱基础承台高度不足、地脚螺栓歪斜(见图5),造成接触网支柱无法安装。

图5 接触网GHT240B支柱基础存在问题

(2)整改方案:

①采用人工开挖方式,从基础四周开挖至承台设计底面以下10 cm,施工时应注意保护好钢筋笼主筋。

②开挖完成后,将基础顶面至承台设计底面以下10 cm 的部分凿除。承台底面采用人工凿毛,尽量减少对混凝土结构的影响。凿毛应露出全部新鲜混凝土,清除混凝土凿毛面的杂物,确保新老混凝土接触面粘结牢固。施工时不得破坏钢筋笼主筋。

③凿毛完成后,清除基坑内垃圾,支模基础承台尺寸、钢筋保护层厚度等均需满足设计图纸要求。钢筋笼的主筋应通长,钢筋笼构造、承台钢筋等均按设计图纸进行配筋。

④采用C40混凝土二次浇筑支柱基础。施工时注意做好混凝土养护和基坑回填。

⑤针对地脚螺栓歪斜校正,必须先拧紧螺母后进行校正,防止螺栓丝扣损伤,如偏斜角度过大时可采用加热法进行处理。

整改后GHT240B 支柱基础承台高度、地脚螺栓布置见图6。

图6 基础承台高度、地脚螺栓布置图

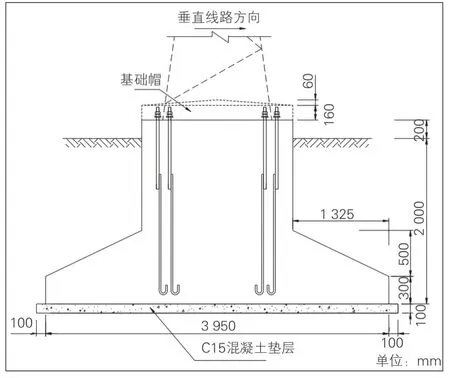

1.3 软土区段钢柱基础沉降

(1)施工缺陷:接触网钢柱基础在施作过程中经常遇到复杂多样的地质情况。在地质情况良好区段,通常采用台阶型现浇混凝土基础(见图7),开挖深度一般不小于3 m。在软土区段,因其地质特征为含水量大、压缩性高、承载能力低,在荷载作用下,软土地基承载力较低,地基沉降变形较大,容易造成支柱基础不均匀沉降等不良后果[5]。且由于台阶型现浇混凝土基础底部需要扩挖,存在多个台阶,软土区段这种基坑内壁支护困难,开挖过程中易造成基坑扩挖部分塌陷,无法形成台阶,施工困难。

图7 台阶型现浇混凝土基础

(2)整改方案:软土区段钢柱可采用浅埋扩展式基础(见图8),其利用钢柱上部结构传递至支柱基础的垂直荷载、基础自重和覆土重量来平衡支柱底部水平荷载产生的倾覆力矩[6]。

图8 浅埋扩展式基础示意图

与台阶型现浇混凝土基础相比,浅埋扩展式基础的埋深较浅,一般控制在2 m 左右,钢柱基础底部面积较大、高度较小。在软土地基区段开挖基坑较浅,开挖相对简单,基础底部面积较大则基础下沉量较小。

2 隧道接触网预埋槽道施工缺陷及整改方案

根据TB 10621—2014《高速铁路设计规范》规定,目前新线隧道接触网基础多采用预埋槽道,其主要特点为:预埋槽道与隧道混凝土结构同步实施,不需要钻孔螺栓和焊接;与隧道钢筋结构整体受力,对隧道二次衬砌混凝土影响小;预埋槽道施工精度高、施工成本低且结构受力均匀稳定,可以缩减工期。预埋槽道主要由滑槽、锚杆和T形螺栓组成,锚杆通过焊接连接到槽道背面[7-8]。

2.1 预埋槽道施工缺陷

预埋槽道预留在隧道二次衬砌内,与二次衬砌内的接地钢筋网连接可靠,并与隧道二次衬砌同步施工。接触网吊柱等支持结构在隧道内通过预埋槽道进行安装。施工过程中常出现槽道漏埋、型号错误、里程错误、不平行(见图9)等情况,无法满足接触网设施安装要求。

图9 同组中2根槽道不平行问题

2.2 整改方案

预埋槽道安装缺陷的整改前提是不能影响隧道结构安全,优先利用已经施工完成的预埋槽道来安装接触网设施。同组中2根槽道不平行但间距超标较小的部分槽道仍可利用,通过调整接触网吊柱安装底板可解决该问题;2根槽道间距超标较大、槽道漏埋、槽道型号错误、槽道里程错误等问题则采用后植槽道方案。

(1)调整接触网吊柱安装底板。接触网吊柱底板结构尺寸仅能满足槽道间距380~420 mm 的安装,槽道间距L<380 mm 或L>420 mm 时,则无法安装。整改方案为扩大接触网悬挂吊柱底座的适应范围,底板开孔调节余量由20 mm增加为40 mm,满足槽道组两端间距360~440 mm 安装要求(见图10),吊柱加劲板长度等相应进行调整。

图10 适用于槽道间距360~440 mm的吊柱底板示意图

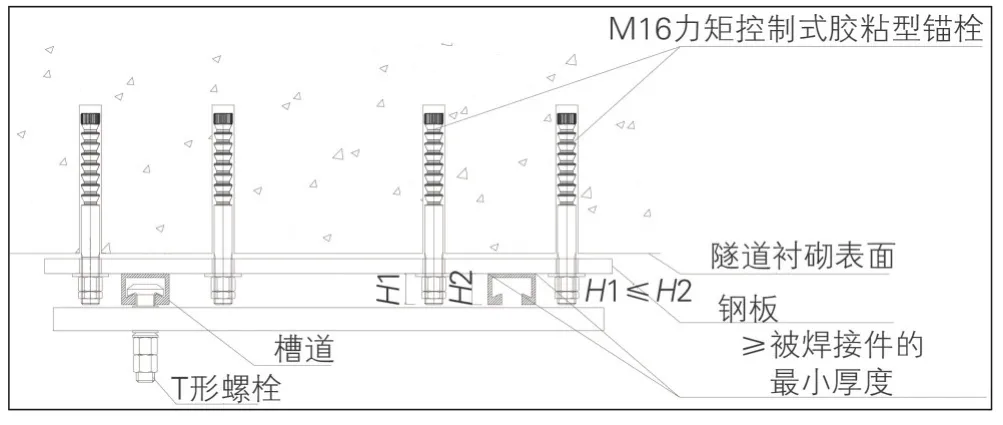

(2)隧道内后植槽道方案。后植槽道系统由后植槽道及力矩控制式胶粘型锚栓共同构成,后植槽道为工厂定制成型构件。后植槽道由槽道本体与背面钢板焊接而成,钢板材质与槽道本体一致,采用Q355B 材质,钢板厚度为16 mm。后植槽道本体应与原预埋槽道本体规格、型号完全一致,应可靠接入综合接地系统。

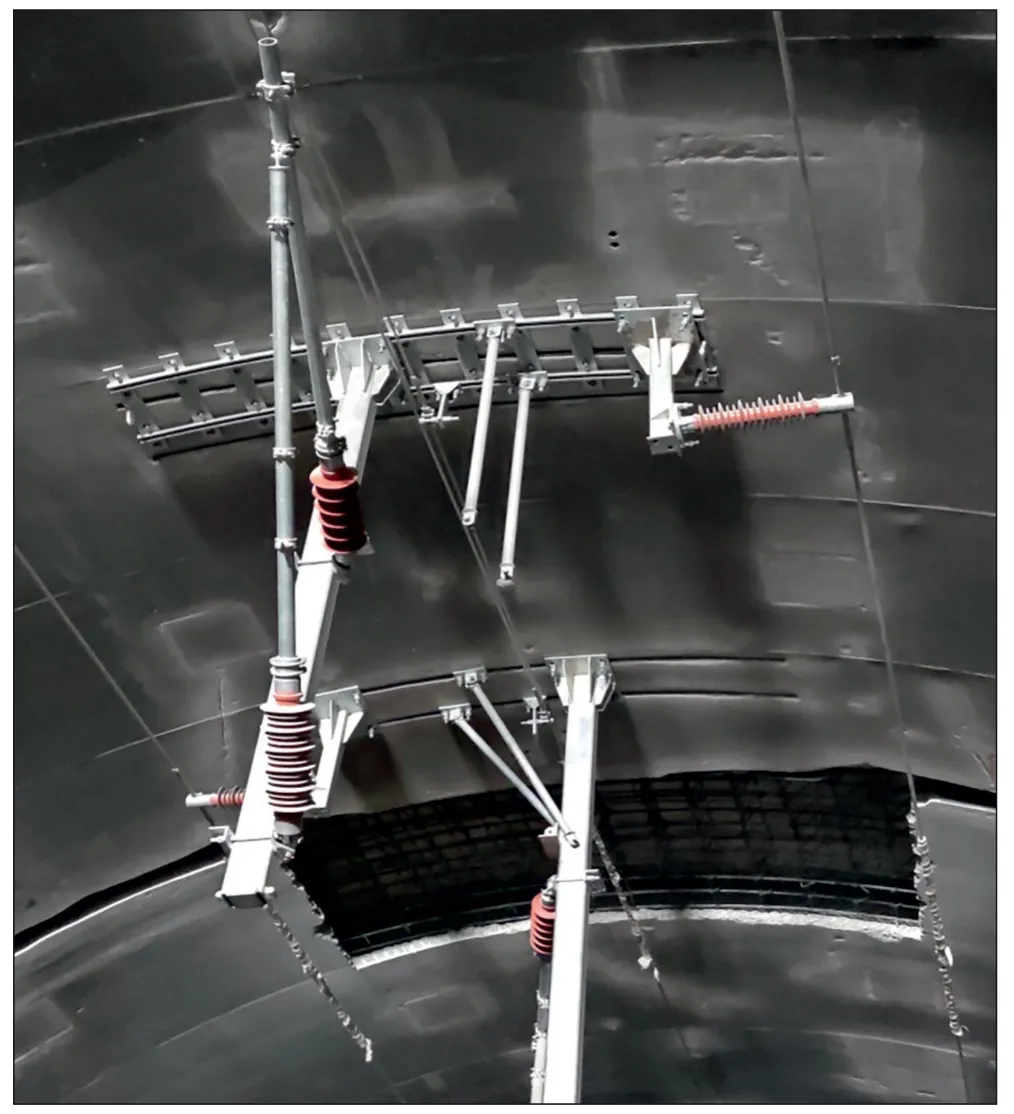

选用适用于开裂混凝土的M16 力矩控制式胶粘型锚栓,锚栓施工应避开施工缝及变形缝,严禁破坏止水带、防水板等防水结构。施工钻孔时应避开主筋,防止破坏结构。力矩控制式胶粘型锚栓安装完成后应逐一进行拉拔试验。对隧道接触网后植槽道位置处衬砌质量进行检测,避开裂纹、漏水等区段,确保后植槽道区段隧道二次衬砌结构的厚度、强度等满足要求。隧道内后植槽道方案示意及实例分别见图11、图12。

图11 后植槽道方案示意图

图12 后植槽道和标准预埋槽道实例

3 预防措施建议

3.1 加强设计源头管理和施工技术交底

施工图设计阶段,站前专业设计人员要适当深化站后专业接口部分的设计,为施工单位提供准确、详实的四电工程接口技术交底;运营部门的工务、供电等专业需认真审核施工图,及时发现、整改存在的问题;施工单位认真编制接口工程施工作业指导书,严格按设计图纸和有关规范文件要求施工。路基支柱基础、隧道预埋槽道均应与路基、隧道工程同步设计、同步施工,加强接触网与路基、隧道专业之间的协调配合。

3.2 提升施工人员业务水平

通过对施工作业队伍进行技术交底、下发作业指导书、加强培训等方式,进一步提高施工作业队伍技术水平,这是提高接口工程施工质量的关键因素之一。根据接触网不同接口工程施工特点,可分别组建不同的专业小组,使不同接口工程的施工人员专业化。专业化施工作业队伍经过长期工程实践,其操作技能和业务水平进一步提高,可为实现高质量工程建设奠定基础。

3.3 新线建设运营与供电专业提前介入

运营单位提前介入是确保新建铁路施工阶段与运营阶段高质量衔接的有效手段,运营单位从施工图设计阶段开始,到开通运营全过程参与,参与核对设计图纸、确认施工安装工艺、控制施工质量。通过供电专业提前介入,全面盯控施工关键环节,可及早发现施工工艺不标准和质量问题缺陷等问题。针对路基支柱基础、隧道预埋槽道等接口工程,应加强巡视检测,防止施工现场发生重复、批量不合格的接口工程。支柱基础混凝土浇筑前要加强对预埋地脚螺栓、槽道检查校核,发现移位、变形必须立即整改。

4 结束语

高速铁路站前预留接触网基础施工质量影响牵引供电整体工程质量。施工过程中发现质量问题,需要组织参建各方认真分析原因,从设计角度进行论证,从而制定科学、有效的整改方案。提出通过进一步加强设计源头、施工过程管理以及强化运营单位提前介入等措施,规范和提高专业接口工程施工质量,实现缺陷问题早发现、早整治,确保新线建设的高质量和有序推进,为线路运营创造更加优质、安全的环境。