中学生希望与智能手机成瘾关系的纵向追踪调查

2022-04-08何安明冯文靖

何安明,冯文靖

(信阳师范学院 教育科学学院,河南 信阳 464000)

一、问题提出

根据中国互联网信息中心(CNNIC, 2021年)的数据,截至2020年12月,中国网民使用手机上网比例达99.7%[1]。其中,中学生由于身心发展不成熟、自控能力低等特点[2],在享受智能手机带来便利的同时,更易产生智能手机成瘾。智能手机成瘾,又被称为手机依赖、问题性手机使用等,指个体由于对智能手机过度使用且对手机使用行为无法有效控制而导致其社会功能受损、并带来身心健康等问题的一种新型行为成瘾[3]。而希望作为调节情绪和心理适应的重要心理机制[4-5],可以有效降低智能手机成瘾现象的发生。因此,本研究从纵向角度探讨两变量的预测关系,考察中学生希望与智能手机成瘾的发展变化及相互关系,为应对中学生手机成瘾风险提供思路。

Snyder将希望定义为以追求成功路径和动力交互作用为基础的积极动机性状态[6],由目标(goal)、路径思维(pathways thoughts)和动力思维(agency thoughts)三个核心部分组成[6-7]。根据网络成瘾的“失补偿假说”,中学生在发展受阻时,由于内外在原因选择的病理性补偿不能完成自我修复,导致形成网络成瘾行为,使个体发展中断[8]。反之,如果中学生有足够的动力和策略应对受阻状态,则可以有效降低网络成瘾风险。智能手机成瘾与网络成瘾具有一致的心理行为模式[9]。基于该理论,希望作为一种积极动机状态,可以为中学生提供更多应对策略和充足的动力应对发展受阻状态[10],有效缓解病理性补偿的消极影响,避免产生智能手机成瘾。已有研究表明,中学生的希望可以显著负向预测网络成瘾[11-13]。因此,中学生的希望可负向预测智能手机成瘾(H1)。

与此同时,基于资源保存理论的丧失螺旋效应:(1)个体在应对压力时会造成资源损耗;(2)缺乏资源的个体不但易遭受资源损失带来的压力,而且这种压力会致使其他资源入不敷出[14]。智能手机成瘾对中学生的人际、学习以及身心健康均造成不良影响[3]。由此引发的压力会导致其心理资源——希望损耗[15]。基于该理论,智能手机成瘾主要从两方面降低希望水平,一方面,中学生在智能手机使用上耗费大量时间,从而缺乏足够的精力将追求成功的策略和信念付诸实际行动,造成希望水平降低;另一方面,智能手机成瘾引起的身心问题等次级压力源还会进一步诱发资源损失的连锁反应,导致中学生资源匮乏且长期处于紧张环境中,进而丧失前进的目标和动力,进一步削弱希望水平。因此,中学生智能手机成瘾可能负向预测希望(H2)。

总结以往研究发现,希望和智能手机成瘾是否存在性别差异迄今尚无定论[11, 16-22]。一些研究表明,女生的希望水平显著低于男生[16-17],而一些研究表明,青少年的希望水平不存在性别差异[11, 18]。一些研究发现,智能手成瘾行为存在性别差异[19-21],而有研究却发现个体的智能手机成瘾不存在性别差异[22]。因此,中学生希望和智能手机成瘾的性别特点仍需进一步研究。

综上所述,现有关于希望与智能手机成瘾的关系状况尚存在争议:两变量之间是单向预测关系,还是在一定程度上共存尚不清楚。由于现有关于两个变量关系的研究多局限于横向设计,而只有纵向设计才能较准确地揭示变量间的相互预测关系。为弥补现有研究不足,本研究采用交叉滞后分析方法从纵向角度考察希望和智能手机成瘾的稳定性及相互作用关系,以期探明二者之间的相互预测关系,为后续研究提供一定启示。

二、 研究方法

(一) 研究被试

采用整群随机取样的方法,抽取河南省、湖南省的中学生为被试,进行两次调查:第一次调查的时间是2019年6月,共发放问卷515份,回收问卷489份。第二次调查的时间是2020年10月,共发放问卷471份,回收问卷436份,两次施测间隔17个月。将两次施测数据整合后,删除请病假或事假者、两次测查中有缺失值或不认真答题者、只有一次测查者等,共得到两次测试均有效的被试373名。其中初中生240名(占64.34%),高中生133名(占35.66%);男生157名(占42.09%),女生216名(占57.91%);年龄在12-18岁之间(14.50±1.45)。

(二) 研究工具

1.希望量表

采用任俊[23]194-196翻译修订Snyder[7]编制的成人性情希望量表。陈灿锐等人对该量表进行了信效度检验,表明此量表适用于我国大学生和中学生群体[24]。该量表共12个项目,包含路径思维和动力思维2个维度,各4个项目,其余4个项目为干扰项目不计入总分。采用李克特4点计分,总分值越高代表希望水平越高。在本研究中,整个量表前后测Cronbach’ s α系数分别为0.61,0.73。

2.智能手机成瘾量表

采用苏双等人编制的大学生智能手机成瘾量表(SAS-C)[25],该量表也广泛适用于青少年群体[26-27]。该量表共22个项目,包含戒断行为、突显行为以及社交安抚等6个维度,采用李克特5点计分法,总分值越高表示智能手机成瘾程度越高。在本研究中,该量表前后测Cronbach’ s α系数分别为0.92,0.94。

(三) 数据分析

所有量表在统一指导语下进行团体施测,当场回收问卷。采用Amos21.0、SPSS21.0软件进行数据分析。采用重复测量方差分析考察中学生希望、智能手机成瘾的稳定性及性别差异,相关分析探究两变量之间的相关关系,交叉滞后分析探究两变量之间预测的关系。

三、 结果

(一) 共同方法偏差检验

采用Harman单因子方法进行检验[28]。结果显示,前后测数据中特征根大于1的因子共有15个,且第一个因子可以解释总变异的20.34%,低于40%的临界值,表明本研究的共同方法偏差不明显[29]。进一步采用单因素的验证性因子分析方法,将量表包含的所有项目限定载荷在一个公因子上。结果发现,模型的拟合指数为(χ2/df=12.35,CFI=0.58,TLI=0.52,NFI=0.56,IFI=0.58,RMSEA=0.18,SRMR=0.16),模型适配不佳,同样说明共同方法偏差检验不明显,无须采用进一步的统计方法进行控制。

(二) 希望和智能手机成瘾的稳定性及性别差异

以时间(包括前测T1和后测T2)为被试内变量,性别为被试间变量,希望为因变量,进行2×2重复测量方差分析。结果显示,时间主效应显著(F(1, 371)=9.88,p<0.01, ηp2=0.03),前测希望得分高于后测希望得分。性别主效应不显著(F(1, 371)=3.28,p>0.05),性别与时间的交互作用也不显著(F(1, 371)=0.01,p>0.05)。

以时间(包括前测T1和后测T2)为被试内变量,性别为被试间变量,智能手机成瘾为因变量,进行2×2重复测量方差分析。结果显示,时间主效应显著(F(1, 371)=5.21,p<0.05, ηp2=0.01),前测智能手机成瘾得分低于后测智能手机成瘾得分。性别主效应不显著(F(1, 371)=0.02,p>0.05),性别与时间的交互作用也不显著(F(1, 371)=0.17,p>0.05)。

(三) 各研究变量的平均值、标准差及相关矩阵

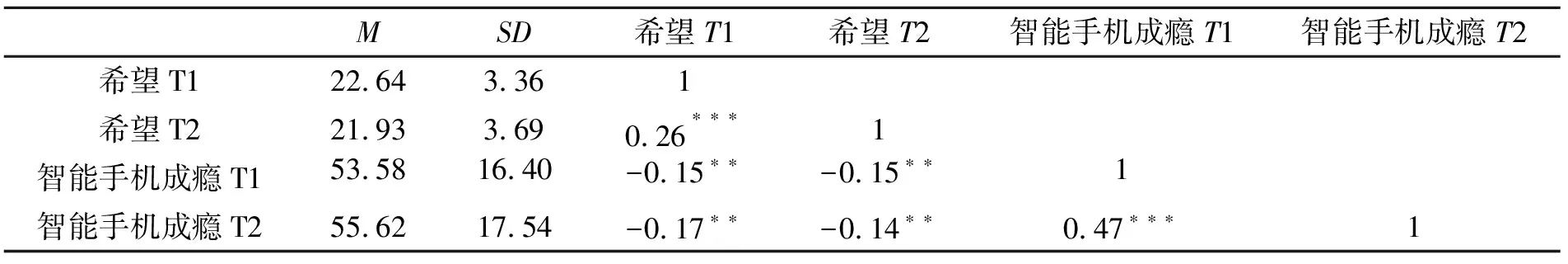

两变量的前后测数据相关结果见表1:中学生希望与智能手机成瘾的同时性相关显著,前测希望与前测智能手机成瘾显著负相关(r=-0.15,p<0.01),后测希望与后测智能手机成瘾显著负相关(r=-0.14,p<0.01)。且两变量的继时性相关也显著,前测希望与后测智能手机成瘾显著负相关(r=-0.17,p<0.01),前测智能手机成瘾与后测希望显著负相关(r=-0.15,p<0.01)。表明两变量之间的同步相关和稳定相关基本一致,符合交叉滞后设计的基本假设。

表1 中学生希望和智能手机成瘾的平均值、标准差及相关矩阵(n=373

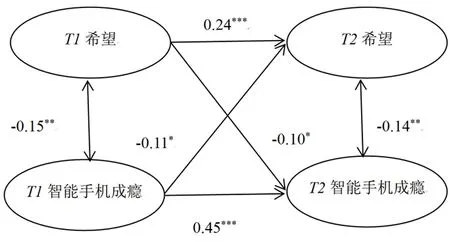

(四)希望与智能手机成瘾关系的交叉滞后分析

为探讨两变量之间的相互预测关系,使用AMOS21.0对两变量的交叉滞后模型进行分析,模型如图1所示。模型拟合良好(χ2/df=1.15,CFI=1.00,TLI=0.99,NFI=0.99,IFI=1.00,RMSEA=0.02,SRMR=0.01),结果显示,前测希望显著负向预测后测智能手机成瘾(β=-0.10,p<0.05),且前测智能手机成瘾也显著负向预测后测希望(β=-0.11,p<0.05)。这表明,在中学生群体中,两变量相互预测,存在一定程度的共存关系。

图1 中学生希望与智能手机成瘾的交叉滞后回归分析

四、 讨论

(一)希望和智能手机成瘾的稳定性及性别差异

重复测量方差分析结果显示,希望的时间主效应显著,表明中学生的希望呈现一定的可变性。该结果与已有研究结果一致[19, 30]。向光璨等人的研究结果显示大学生的希望呈现一定的发展性[19]。Fortman也认为青少年的希望呈现不稳定性[30]。希望中的动力思维成分指启动并支持个体朝向目标且持续沿既定路径前进的信念系统;路径思维成分指有效达到个人目标的方法、策略等认知操作[6-7]。由于中学生面临学业或人际方面的压力与日俱增,所以他们对目标容易感到迷茫,追求成功的能动性也较弱,导致其希望中动力思维成分降低,且开放性与闭锁性的矛盾心理使他们在遭遇困难时不愿寻求家长或老师的帮助,缺乏有效的克服困难的方法或策略(路径思维受阻)。因此,中学生的希望水平在一定时期内呈现变化。此外,希望的性别主效应及交互作用不显著,说明中学生的希望在男女生中具有一致性。

重复测量方差分析结果显示,智能手机成瘾的时间主效应显著,表明中学生的智能手机成瘾具有一定的可变性。该结果与已有研究结果一致[31-32]。何安明等人发现个体的手机依赖存在一定的变化性[31]。另有研究也表明,随着中学时期智能手机开始普及,中学生使用智能手机程度升高,更易成瘾[32]。可能的原因是:智能手机的便携性、功能集合性等特征极大满足了中学生的需求,促使中学生长期沉迷于智能手机,增加成瘾风险。因此,中学生的智能手机成瘾呈现一定的发展性。此外,智能手机成瘾的性别主效应及交互作用不显著,说明中学生智能手机成瘾在男女生群体中具有一致性。

(二)希望和智能手机成瘾的交叉滞后分析

交叉滞后分析结果显示,在控制前测智能手机成瘾后,前测希望显著负向预测后测智能手机成瘾。该结果与已有研究结果一致[11, 33]。Spencer等人发现希望可以负向预测物质成瘾行为[33]。林悦等人的研究也表明希望可以负向预测网络游戏成瘾[11]。本研究结果不仅验证了网络成瘾的“失补偿假说”,还验证了病理性互联网使用的认知—行为模型[34]。基于该模型,个体的非适应认知是网络成瘾的近端因素。反之,积极的适应性认知模式可以有效降低智能手机成瘾的风险。结合希望的定义可知,希望包含的路径思维是个体有效达到目标的积极认知模式[6, 23],高希望的中学生能更积极灵活地面对并采用更多方法解决问题,对现实生活的认知评价更乐观且有意义[11],较少产生不切实际的幻想和沉溺于智能手机等社会退缩行为[35],有效降低智能手机成瘾的风险。此外,希望作为一种积极动机动态,可以驱动个体有意识地采取行动实现目标并提高其自控能力,有效降低被无意识驱动的成瘾行为。

与此同时,在控制了前测希望后,前测智能手机成瘾也可以显著负向预测后测希望。这表明,随着中学生智能手机成瘾程度加深,其希望水平会被削弱。该研究结果验证了资源保存理论的丧失螺旋效应[14]。智能手机成瘾作为资源损耗行为会诱发个体消耗心理资源——希望。且资源缺乏使得中学生遭遇次级压力源的风险增加,易引发资源损失的连锁反应,导致希望水平进一步降低。可能的原因是:高智能手机成瘾者无法阻止自己在手机上耗费大量时间,这种失控行为常伴随着抑郁等负性情绪[36]、低挫折耐受性和低自我控制等问题行为[37]。因此,他们关注于眼前利益和及时满足[38],无法坚持长远目标且对实现该目标缺乏有效规划策略,导致希望路径思维降低;并且,由于高智能手机成瘾者长期沉溺于网络虚拟世界以满足个人需求,所以他们对现实生活的期许较低,缺少前进的动力,导致希望动力思维也降低。

综合上述分析,在中学生群体中,希望与智能手机成瘾之间实际上具有“共生”关系,两者可以相互预测、互为因果。具体而言,希望作为一种积极动机状态,在中学生成长过程中可以充当重要的心理资源,发挥降低智能手机成瘾风险的作用;反过来,智能手机成瘾亦会对中学生身心适应造成压力,加速心理资源——希望的消耗。

(三)研究意义与不足

本研究的创新意义主要体现为:首先,本研究采用纵向设计方法,克服了横向设计仅能揭示变量间相关关系的不足,为深入揭示两者准因果关系提供一定证据。其次,希望对智能手机成瘾的负向预测作用启示我们:老师及家长应注重提高中学生的希望水平,以降低其产生智能手机成瘾的风险。同时,智能手机成瘾对希望的反向预测作用启示我们应注重对中学生智能手机成瘾行为的疏导和干预,尽可能减少这一风险因素对中学生希望(心理资源)的消耗,避免资源损失引起的连锁反应对中学生产生更大的危害。本研究的不足主要体现在:首先,本研究主要测查了两个时间点的数据,无法准确地考察两个变量之间的动态变化趋势。未来研究可适当增加追踪次数,探讨变量间的曲线增长趋势。其次,本研究选用两个变量进行追踪,无法揭示希望与智能手机成瘾关系的纵向作用机制。未来研究可以在此基础上加入希望和智能手机成瘾的前因或结果变量,采用纵向中介的方法更深入揭示两个变量之间关系的影响机制。