工作场所偏差行为:概念、测量、前因与后效*

2022-04-06潘丽娟吴红梅

□潘丽娟 吴红梅

一、引言

近年来,工作场所偏差行为(workplace deviance behavior,WDB)的相关研究受到国内外组织管理研究者的广泛关注。虽然,商业企业和政府等公共部门越来越倡导人性化管理,但由组织成员主动发出的、违反组织规则且对组织或个人有危害的行为层出不穷。在我国,偷窃、上班时间逛淘宝、聊微信、磨洋工、早退、损害公司财物、诋毁他人、行为用语不文明等多种消极工作行为也普遍存在。有数据指出,现代企业中,75%以上的员工有过怠工、偷窃、诋毁同事等负面工作行为。[1]这些行为在给组织带来不良影响的同时,还可能给企业带来巨大经济损失;如果发生在公共部门,将会降低政府公信力、损害政府形象,影响更为恶劣。另外,新科技的发展使得工作场所中的偏差行为更加隐蔽、种类繁多,特别是偏差行为累积效应带来的危害更不可忽视。因此,若想提升组织绩效,需要找出偏差行为背后的症结所在,进而减少此类消极行为的不良影响。

工作场所偏差行为指组织成员主观性的行为,这一行为违背了组织成文或不成文的政策、制度和规范等,并且威胁到组织、组织成员或二者的利益,具体表现为:怠工、性骚扰、对同事的辱骂、诽谤、贪污、迟到、散布谣言、盗窃公司资产等。[2]鉴于目前国内有关该主题的研究文献较为零散,本文将对该领域的文献进行系统梳理,从理论起源、概念界定、维度划分、测量方法、诱发因素和影响效果等方面对现有研究进行评述,并对其未来研究方向进行展望。

二、工作场所偏差行为的理论起源及发展

(一)理论起源

工作场所偏差行为相关研究可以追溯到科学管理时代。早在19世纪末和20世纪初,泰勒就注意到一种消极怠工行为,工人群体中普遍流行着一种观念,认为努力工作就会超额完成既定任务,使得大量同行失业,最终损害到自身利益,因而引起了劳资双方的对立,加之当时的管理系统存在一定漏洞,以至于工人均采取“磨洋工”的行为来对抗资方、维护自身利益。因此,他建议工人和雇主两方面都进行一次“精神革命”,共同提高劳动生产率,使得“蛋糕”惠及双方,以科学管理来替代以往的管理模式。[3]泰勒在其著作《科学管理原理》中也从侧面表明减少和杜绝员工消极工作行为是检验组织管理效能的指标之一。

(二)发展历程

20世纪五六十年代,以“偏差行为”为主题的相关研究已经展开,如迟到、早退、怠工、盗窃等。这一时期处于零散研究阶段,主要探讨工作场所偏差行为的一些具体形式。当时针对这些行为的研究彼此各异,互不关联,自成体系,缺乏系统性研究。

20世纪70年代中期以后,研究进入起步阶段。众多学者将研究重心放在了对组织成员具体消极工作行为的探讨上面,如缺勤、盗窃、人身攻击、滥用药品和酒精、虚假报账、挪用公款等,由此发现组织成员在工作中所表现出的各类偏差行为之间有一定关联性,有必要将这些行为进行整合研究。同时,众多研究结果显示,将工作场所偏差行为合成一个整体来研究时,变量之间的关系更加显著,也更有利于研究的深入拓展。这一时期的探索中,最具影响力的是霍林格(Hollinger)和克拉克(Clark)的研究。他们将工作场所偏差行为定义为:在工作场所中发生的员工故意伤害组织的行为。[4]并指出工作场所偏差行为是组织行为学、管理学中一个极其重要但又鲜少有人探索的领域。因此,在20世纪80年代以后,许多学者也开始尝试工作场所偏差行为的系统性研究。

20世纪90年代中期开始,学界涌现出工作场所偏差行为的大量研究成果,标志着该研究进入了高速发展期。学者们分别从概念、结构维度和影响因素等方面着手开始了全面的探索整理,在实证研究方面,也取得了巨大进展。同时,也出现了一些与工作场所偏差行为相近的概念。从研究文献来看,由于各学者研究领域、研究方向、概括层次的差别,相关概念的界定也有所差异,典型概念有3个:(1)反生产行为(counterproductive work behavior,CWB),斯佩克特(Spector)和福克斯(Fox)将反生产行为定义为个体表现出的任何对组织或者组织利益相关者存在潜在危害的有意行为,这种行为将对组织造成威胁。并指出,其中提到的利益相关者涵盖广泛,如员工、投资者和顾客等,并不只是局限于组织成员。[5-6](2)组织报复行为(Organizational Retaliatory Behavior,ORB),斯卡利基(Skarlicki)和福尔杰(Folger)首次提出组织报复行为的概念,将组织报复行为定义为组织的消极行为,即组织成员在感知到不公平后对组织及其代表采取的惩罚行为,这也是把它称为组织报复行为的原因,而组织报复行为的激烈程度和发生频率随着组织不公平程度的提高而上涨。[7](3)工作场所攻击行为(Workplace Aggression),巴斯(Buss)首先从行为主义视角给出界定,后来的研究者认为巴斯的定义太过抽象。因此,贝伦(Baron)和纽曼(Neuman)对这一概念进行了完善,补充了对组织进行攻击的内容,他们将职场攻击行为定义为个体对组织成员故意实施身体或心理伤害的行为。并且划分成3个维度:一是敌意表达;二是蓄意阻挠;三是公然侵犯。[8]后来的研究者基本认同了这一界定。

在前述研究基础上,罗宾逊(Robinson)和格林伯格(Greenberg)归纳了7类与工作场所偏差行为相近的概念:(1)反社会行为(antisocial behavior);(2)组织引起的攻击行为(organization-motivated aggression);(3)员工不道德行为(employee vice);(4)员工不当行为(employee misbehavior);(5)工作场所攻击行为(workplace aggression);(6)组织报复行为(organizational retaliation behavior);(7)不顺从行为(non-compliant behavior)。同时,通过对比分析以上概念,罗宾逊(Robinson)和格林伯格(Greenberg)在1998年给工作场所偏差行为做出明确界定,即组织成员自发性的行为,而此行为违反了组织的规范、政策或制度,并且威胁到组织或组织内部成员的利益。[9]这一界定被后来的研究者所沿用。

三、工作场所偏差行为的结构维度及测量

(一)工作场所偏差行为的维度划分

20世纪80年代以前,有关工作场所偏差行为的结构维度研究尚处于初始阶段,核心特征是以具体某一类行为为研究对象,主体单一,缺乏系统思考。但是我们也必须肯定,这些研究为整合概念的诞生奠定了理论基础。

霍林格(Hollinger)和克拉克(Clark)最先对工作场所偏差行为的维度进行了划分。他们将工作场所偏差行为划分为两大类:一类是生产性偏差行为(Production Deviance),指的是组织成员违背组织正式制度规范的行为,未能完成最基本的工作目标,如缺勤、消极怠工、工作效率低下、质量不达标等;一类是财产性偏差行为(Property Deviance),指的是组织成员在未获批准的情况下私自破坏或占有组织的有形资产,如盗窃组织财物、生产设备等。[4]

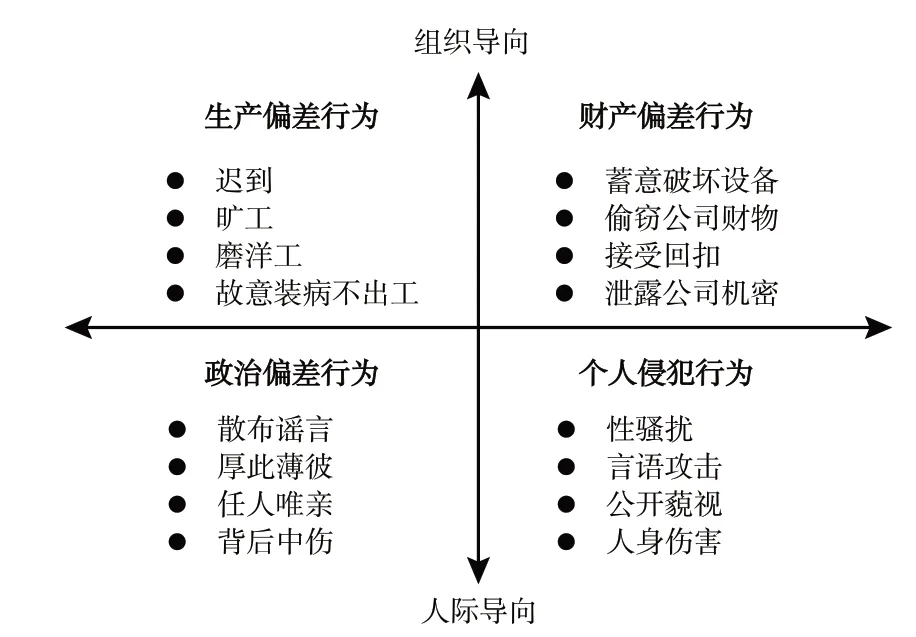

罗宾逊(Robinson)和贝内特(Bennett)发现霍林格(Hollinger)和克拉克(Clark)对工作场所偏差行为的维度划分没有涵盖人际导向,于是进一步丰富了工作场所偏差行为的定义,采用多维尺度分析法将员工工作场所偏差行为分为4种类型,分别为:生产偏差(production deviance),轻微的组织导向工作场所偏差行为;财产偏差(property deviance),严重的组织导向工作场所偏差行为;政治偏差(political deviance),轻微的人际导向工作场所偏差行为;个人侵犯(personal aggression),严重的人际导向工作场所偏差行为如图1所示。

图1 罗宾逊(Robinson )和贝内特(Bennett )关于工作场所偏差行为的分类

贝内特(Bennett)和罗宾逊(Robinson)在后来的研究中发现严重和轻微的区分维度并不能有效区分工作场所偏差行为,严重程度仅仅是度的差异,而偏差行为的导向也是一个关键因素,组织导向和人际导向两者是存在本质差异的。于是二人对原来的分类进行了完善,将生产偏差和财产偏差合并为“组织偏差”,将政治偏差和人身攻击合并为“人际偏差”。[10]

斯佩克特(Spector)等认为将工作场所偏差行为简单划分为人际导向和组织导向有所不妥,于是在现有研究基础上,依据工作场所偏差行为的形式将其划分为以下5个维度:第一,生产偏差(Production Deviance);第二,退缩行为(Withdrawal);第三,故意破坏(Sabotage);第四,偷窃(Theft);第五,辱虐他人(Abuse Against Others)。[6]

以上均为西方学者所述,主要以西方工作场所为研究背景。而中国人的行动逻辑显然不同于西方社会,因而缺乏一定的跨文化适用性,我国学者在此基础上,根据中国实际情况,也做出了丰硕的成果。罗图多(Rotundo)和谢(Xie)以中国员工为样本进行探索,并使用多维测量分析方法将工作场所偏差行为划分为人际组织和任务相关性两个维度。[11]彭贺则进一步细分,以中国知识型员工为研究样本,采用MDS方法进行探索性分类研究,将中国知识员工工作场所偏差行为从严重-轻微程度和不道德程度两个维度划分,具体包括人际指向、组织指向、消极式任务指向、激进式任务指向4类偏差行为。[12]杨杰、纽伦(Nguyen)和陈小锋将工作场所偏差行为分成4类:第一类,生产过失;第二类,损公肥私;第三类,合作破坏行为;第四类,违法行为。[13]李莉发现工作场所偏差行为的维度研究多集中于企业,针对政府公务员群体的研究甚少,于是采用扎根理论方法获取资料,再进行开放式编码、轴心式编码和选择式编码,从而提出公务员偏差行为的4个维度,分别为生产偏差、人际偏差、政治偏差、权力偏差。

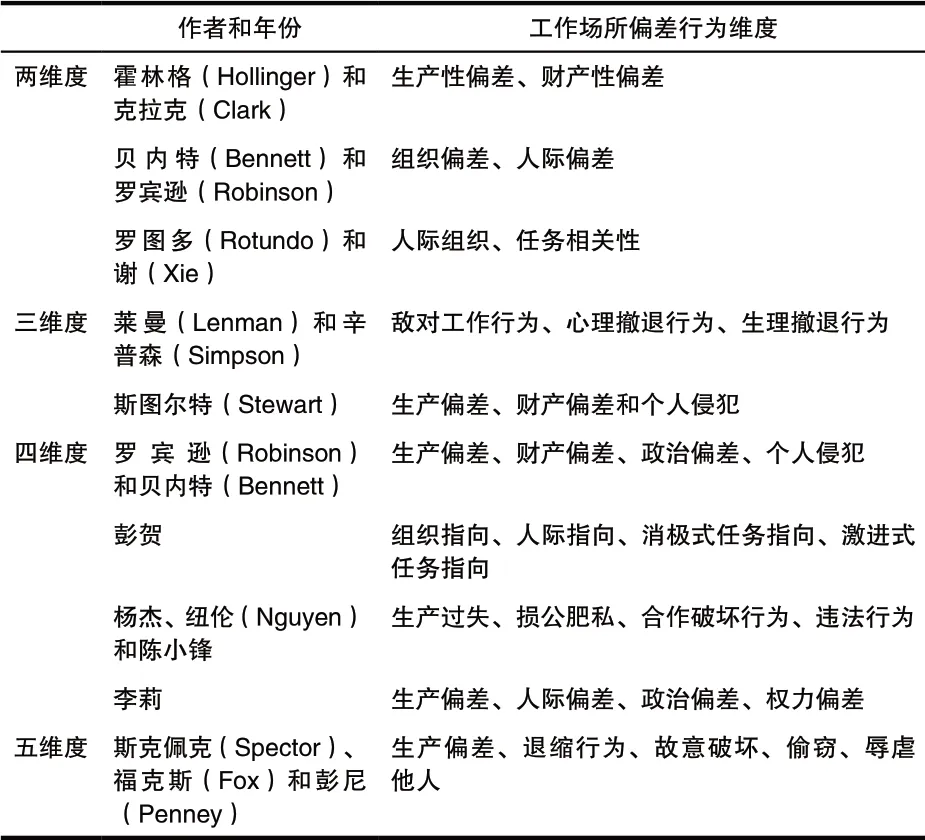

根据以上所述,笔者将工作场所偏差行为的结构维度划分汇总如表1所示。

表1 工作场所偏差行为维度划分

(二)工作场所偏差行为的测量

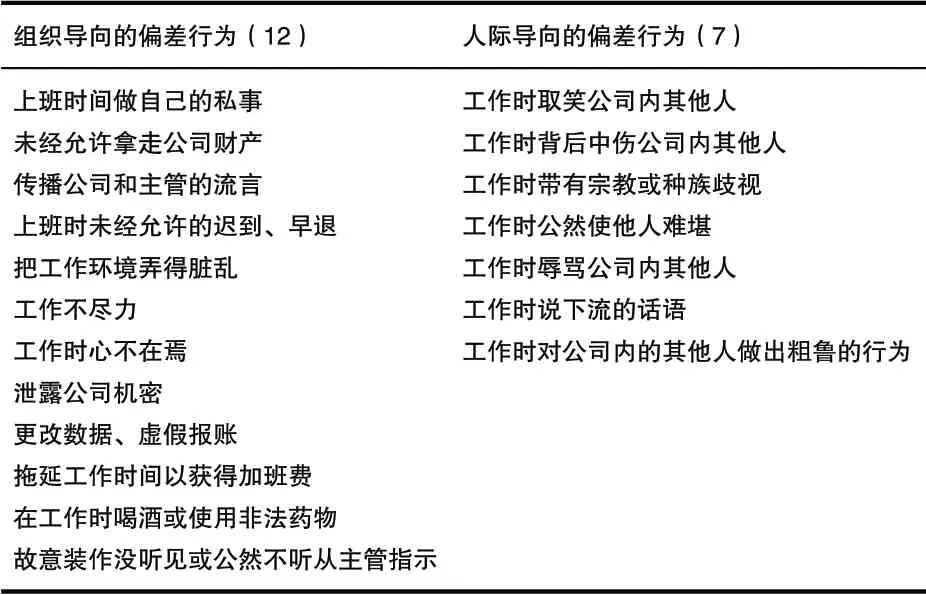

随着工作场所偏差行为在管理实践中的应用,这一概念逐渐成熟并受到学界重视,随之产生了许多相关方面的实证研究。梳理国内外文献可以发现,大多数工作场所偏差行为的实证研究所采用的量表主要是贝内特(Bennett)和罗宾逊(Robinson)开发的量表。贝内特(Bennett)等认为偏差行为的导向是一个重要因素,于是将工作场所偏差行为分为组织导向和人际导向两个维度,并在此基础上编制了工作场所偏差行为量表,其中组织偏差行为量表包括12个题项,人际偏差行为量表包括7个题项,共19个题项,如表2所示。该量表经国内外学者检验具有良好的信效度。

表2 工作场所偏差行为测量量表

由于组织成员可能不愿意承认自身有偏差行为,另外,自我报告测量法的答案很难验证,有出现结果失真的可能,因此斯图尔特(Stewart)等[14]重新审视了贝内特(Bennett)和罗宾逊(Robinson)开发的工作场所偏差行为测量常用的自我报告方法,认为组织成员不愿意在自我报告中披露的偏差行为可能会在非自我报告测量中得到答案,相较之下,工作场所偏差行为的他评可能比自评更准确。该研究将工作场所偏差行为分为3个维度,即生产偏差、财产偏差和个人侵犯,并以此为基础编制出包含15个题项的测量量表,其中生产偏差行为量表包括7个题项,财产偏差行为量表包括4个题项,人际侵犯行为量表包括4个题项,如表3所示。该量表是当前量表中唯一较为成熟的他评量表。

表3 工作场所偏差行为他评量表

四、工作场所偏差行为的影响因素

致使工作场所偏差行为形成的原因有很多,国内外学者对此进行了大量实证研究,因而也产生了丰硕成果,笔者将其归纳概括为3大类,即个体、组织和情境因素。

(一)个体因素

1.人格特质

佩文(Pervin)在其书中指出人格特质是个体内在的、持久的特征系统,这种特征系统能够影响个体外在的社会行为。[15]在有关人格特质的研究中,学者们的关注点大多集中于“大五人格”这一常见的人格特质,主要由开放性(openness)、责任心(conscientiousness)、外倾性(extraversion)、宜人性(agreeableness)、神经质性(neuroticism)5大因素构成。近年来,也有研究者开始注意到保卢斯(Paulhus)和威廉(William)提出的“黑暗三联征”人格特质,具体包括:马基雅维利主义(Machiavellianism)、自恋(Narcissism)和精神病态(Psychopathy)。艾伦(Ellen)[16]等使用元分析方法探讨了“大五人格”和“黑暗三联征”对工作场所偏差行为的预测作用。研究发现二者都能有效预测偏差行为,只是程度略有差异,其中宜人性、马基雅维利主义和精神病态可以很好地预测人际偏差行为,而尽责性、马基雅维利主义和精神病态可以更加有效地预测组织偏差行为。赵君和蔡翔探讨了人口统计学特征对工作场所偏差行为的差异性影响,研究结果表明年龄、性别、工作年限、单位性质和受教育程度均对工作场所偏差行为有显著差异性影响。[17]综上所述,工作场所偏差行为会受到个体人格特质、人口统计学特征差异的显著影响,管理实践应当考虑到这一因素。

2.消极情绪

消极情绪又称为负面情绪,是指在某种具体行为中,个体受内外因影响而产生的不利于正常工作或思考的情感,即对人的行为具有削弱作用的情绪,与积极情绪相对,具体包括忧愁、焦虑、悲伤、痛苦、愤怒、憎恨、敌意等,能够对组织中成员的工作行为产生重要影响。卫武等以自我控制为视角探讨了消极情绪与组织公民行为和反生产行为之间的关系,结果证实组织成员的消极情绪会对组织公民行为产生负向影响,进而抑制其积极为组织建言献策、团结协作、主动帮助同事解决难题等利于组织发展的行为,同时,也会促进消极怠工、攻击行为等不良行为的发生。[18]王星星等也指出组织成员在自我损耗后会产生情绪上的不良表现,即消极情绪,进而导致其增多反应性攻击行为,给组织及组织内成员带来不利影响。[19]

(二)组织因素

1.组织公平

组织公平的研究始于亚当斯(Adams)的公平理论,是指员工对组织情境公平的判断、知觉和感受,主要包括分配公平、程序公平、领导公平、信息公平四个方面。在影响工作场所偏差行为的因素中,组织公平一直受到国内外学者的广泛关注。韩锐等从个体-情境交互的视角出发,探究了薪酬公平感对职场偏差行为的影响及其作用机制,结果证实我国公务员3类薪酬公平感对惰怠、渎职、贪墨、自利、不合作5种偏差行为均有显著负向影响。[20]周浩等基于多对象视角分析了整体公平感、情感承诺和偏差行为的关系,实证结果表明组织整体公平感会影响组织偏差行为,主管整体公平感不单单影响主管偏差行为,而且能够溢出影响组织整体公平感。[21]徐梦等则从反面的角度探讨了组织不公平与反生产行为之间的关系,研究证实了当组织成员面对组织不公平情境时,倾向于实施反生产行为。[22]

2.绩效考核

绩效考核是指考核主体依据绩效标准,采用科学的考评方法(如关键绩效指标法、360度考核法等),测定员工的工作目标完成情况,并将考核结果反馈给员工的过程。绩效考核最初多被用于企业管理实践,其对提升工作绩效起到了良好的作用,其作为一种行之有效的管理方法,也逐渐受到了政府部门和一些公共组织的高度重视。那么,绩效考核对工作绩效的影响总是有利的吗?近年来,有些学者对此展开了讨论。赵君等指出绩效考核的目标、内容、方式、目的、反馈均有可能会引发员工反伦理行为,如伴随考核压力增加,可能会引起下属的焦虑、失望、恐惧和挫折等情绪,进而做出数据造假、降低服务质量、心不在焉、迟到、早退等负面工作行为。[23]赵君等也认为绩效考核是把“双刃剑”,可能会带来一系列潜在副作用,并通过研究发现评估式绩效考核对组织导向和人际导向职场偏差行为均具有显著正向影响。[24]

(三)情境因素

1.领导—成员交换关系

领导—成员交换(Leader-Member Exchange,LMX)由丹瑟罗(Dansereau)及其同事在20世纪70年代首次提出,是领导力研究发展的里程碑,其核心内容是领导会差异化对待员工,形成不同的领导—成员交换关系质量。LMX是组织人际关系研究的重要组成部分,吸引了国内外诸多研究者来进行探讨。

以往研究大多表明:高质量的领导—成员交换关系对组织成员的工作态度、工作满意度、组织公民行为和绩效等方面有积极影响,但是,也有学者对此提出了异议,高质量的领导—成员交换关系一定有利于管理实践吗?近几年,已有多项研究[林英晖和程垦,格林鲍姆(Greenbaum)等][25-26]表明高质量的领导—成员交换关系能够给组织成员带来恃宠而骄的认知,从而提高组织成员做出负面消极行为的可能性。李好男和孔茗从社会控制理论这一全新的视角探讨了高质量的领导—成员交换关系对员工偏差行为的影响,研究发现高质量的领导—成员交换关系会导致员工产生感知偏离容忍,进而导致其增加偏差行为。此外,不同的领导类型、管理风格也会影响组织成员偏差行为的发生。众多研究结果表明:自恋型领导、家长式威权领导、破坏型领导等均会刺激组织成员工作场所偏差行为的发生。

2.工作压力

工作压力也称工作应激,是指由工作或与工作直接相关的因素所造成心理和生理反应的综合状态。压力源主要为工作负荷、组织伦理氛围、角色冲突、人际关系处理、职业生涯发展等几个方面。孙柯意等探讨了工作压力与员工偏差行为之间的关系,并且引入了情绪稳定性以及尽责性人格特质这一中介变量,研究结果表明工作压力与员工偏差行为显著正相关,此外,情绪稳定性人格特质能够显著削弱工作压力与员工偏差行为的直接关系,尽责性人格特质能够显著削弱工作压力与员工偏差行为的直接关系。[27]刘玉新等也指出角色模糊等工作压力对工作场所偏差行为具有显著正向影响。由此可见,工作压力常常会通过影响组织成员的心理状态而进一步刺激其偏差行为的发生,以此来消解自身压力。

3.工作满意度

工作满意度一般指个体在组织内工作的过程中,对工作本身及相关方面(如工作环境、组织物质条件、组织氛围、升职机会、人际关系等)有良性感受的心理状态,它反映了个体对工作满意和喜爱的程度。如果个体对他们的工作具有负面感知,常常产生不满和消极情绪,就极易产生不道德行为,以偏差行为与组织、上级主管进行对抗。工作满意度有时作为直接因素,有时作为中介变量对工作偏差行为产生影响,为了减少工作场所偏差行为的发生,组织管理者应当重视成员工作满意度这一重要因素。

五、工作场所偏差行为的影响效果

目前针对工作场所偏差行为结果变量的研究中,绝大多数学者将目光集中在其为组织和组织内成员带来的消极影响上,很少有研究探讨这一行为可能存在的积极影响以及行为实施方采取偏差行为后对其自身的影响,这就需要我们以辩证的态度来重新审视这一课题。鉴于此,笔者将从消极和积极效果两方面来讨论工作场所偏差行为所产生的影响。

(一)消极效果

1.威胁个体利益

正如工作场所偏差行为的定义所言,它将威胁损害到组织及组织成员的利益。孙利平、陈晨等首次从行为者中心视角探索了工作场所偏差行为给实施方自身带来的影响。[30]研究指出,员工工作场所偏差行为会加剧其自身的负面情绪,从而进一步减少工作投入。可以看出,组织成员在实施偏差行为的同时,自己也身心俱疲,有损身体健康和心理健康,尤其一旦偏差行为被发现并公之于众,更将影响其未来的职业发展前途。此外,这一行为还会带给组织内部其他成员自尊心受损,工作满意度降低,工作压力增大等不良影响。

2.损害组织绩效

随着经济全球化、信息网络化和人工智能化的飞速发展,全球市场竞争也在进一步加剧,这一时代背景使得组织更加注重管理转型和技术升级。与此同时,复杂的社会背景也带来了工作场所偏差行为的增加。一项最新研究显示,员工的工作场所偏差行为为组织带来了巨大的损失,其中:员工的工作投入减少了48%,工作质量降低了38%,员工对组织的认同感下降了78%,组织绩效下降了66%。[29]这一比例实属惊人。因此,工作场所偏差行为给组织绩效带来的损害显而易见,尤其在网络自媒体如此发达的今天,还有可能进一步发酵成舆论热点,给组织带来不可逆转的恶劣影响,降低公众的信任感。

3.恶化伦理氛围

社会学习理论指出,人的行为,特别是人的复杂行为主要是通过后天学习而形成的,其中最重要的是观察学习或模仿学习。有研究证实,当组织成员观察到单位里朝夕相处的同事做出偏差行为时,他们自身做出工作场所偏差行为的可能性也将大大增加。由此可见,组织当中榜样的带头作用尤为重要。一旦组织中有成员率先实施了偏差行为,在缺乏有效的抑制机制下这种负面消极行为将会波及整个组织,进而恶化组织伦理氛围。

(二)积极效果

暴露组织中隐藏的管理漏洞。以往大多数研究都将关注点放在了工作场所偏差行为的消极影响上,鲜少有学者探究其可能存在的积极影响。实际上,组织成员的某些工作场所偏差行为(例如,告密、检举等)可能违反了组织的规章制度,但对组织的长远发展却是有益的。沃伦(Warren)曾经在研究建设性和破坏性偏差行为时就辩证地审视了工作场所偏差行为可能给组织带来的影响,他认为有些违背组织的合法利益但却符合社会利益的工作场所偏差行为 (例如:组织成员向公共部门举报组织违法向河流排污)有利于组织的长远健康发展。[30]组织成员如若实施偷窃、迟到、早退等组织导向的工作场所偏差行为有助于管理者发现组织在管理监督、工作安排、制度设计等方面存在的漏洞,进而及时采取修正措施。

六、研究述评

从20世纪80年代起,众多西方学者将关注点转向了工作场所偏差行为,并取得了丰硕的研究成果,这一概念历经几十年的发展到如今已经基本成熟,也渐渐成为了组织行为学研究的重要课题之一。21世纪以来,我国学者也越来越意识到工作场所偏差行为研究的重要意义,以中国文化为背景展开了探索。现在,国内外学者对工作场所偏差行为的概念和结构维度等问题已经基本达成共识,近几年的研究更多集中在工作场所偏差行为的前因变量和结果变量上。从现有研究成果看,仍然有亟待完善和进一步探讨的空间。

第一,研究视角存在局限。在工作场所偏差行为结果变量的研究中,大多数学者主要从行为接受者的视角探讨其对组织及组织内其他成员带来的利益威胁,却忽略了行为实施者从事偏差行为对其自身产生的影响。另外,当前研究更多探讨的是偏差行为带来的消极影响,忽略了其可能存在的积极影响,例如,组织成员从事偏差行为带给领导者的管理启示、管理漏洞的暴露等。

第二,研究对象有待拓展。现有研究多是以企业、员工为例展开的探讨,缺乏对特定群体的细化研究。以我国公务员群体为例,在中国特色的文化背景下,这一群体从事工作场所偏差行为的方式、类型也有其特点,可能还会受到政府文化、职业特征的影响,因此,不能与企业员工相提并论。尤其公务员群体承担公共责任而手握重权,代表政府形象,一旦出现偏差行为,后果将不堪设想,所以,针对公务员群体的研究急需提上日程。

第三,缺乏本土化的测量量表开发。尽管西方学者已经开发出了较为成熟的工作场所偏差行为测量量表,其信度和效度也得到了很好检验,但对于解决中国管理实践中的难题还是远远不够的。中国人较为重视“家族”“关系”等,其偏差行为也有不同于西方员工的地方,有必要探讨中国社会情境下不同群体偏差行为的结构维度划分,并开发出相应的测量量表。

第四,影响因素有待进一步探讨。21世纪以后,工作场所偏差行为的相关研究大量涌现,尤其是在影响因素、机制方面产生了诸多成果,大体可以归纳为个体、组织和情境3个层面,其中对于组织公平、领导风格、人格特质的研究又占了很大比例。然而,大多数针对影响因素的实证探究孤立而分散,缺乏对其交互作用的探讨。

第五,研究方法有待完善。早期对工作场所偏差行为的研究大多采用质性研究方法,后来国内外学者多采用问卷调查法。由于工作场所偏差行为属于负向消极行为,因而采用自我报告的测量方法极易受到社会称许性的影响,即便是他评的方法也有其缺陷。此外,工作场所偏差行为采用的问卷调查法也不可避免地存在共同方法偏差问题。以上问题亟待解决,未来的研究可以采取自评和他评相结合、保护受访对象的匿名性、开发本土化量表等方法,同时,可以结合多种方法进行研究。