刍议真实情境素材在化学教学中的应用

2022-04-02沈旭东

摘 要:真实情境素材能起到“激兴趣、转方式、育素养”的作用。教师必须了解真实情境素材“是什么”“有何用”;要“怎么用”,即“怎么在用”“怎么去用”;以及“这么用”,即课堂教学实践可采用“基于学科问题解决的三线式”和“基于学术研究程序的四节式”两种模式。教师需要关联思考一学期甚至一学年的真实情境素材,将其建构成一个系统,使之能满足化学教学的内容与学业任务,达成学业质量水平和学科核心素养培育的要求。

关键词:真实情境素材;化学教学;教学实践

利用真实情境素材进行化学课堂教学虽已成为常态,但仍然存在三种普遍的问题:一是对真实情境素材的教育教学意义认识不清;二是真实情境素材的教学应用水平参差不齐;三是基于真實情境素材的教学设计存在随意性。因此,教师应该从三个角度考虑:从教育价值角度看,必须认清真实情境素材对课堂教学“有何用”;从教学设计角度看,必须厘清真实情境素材在课堂教学中“怎么用”;从教学实践角度看,必须厘清真实情境素材在课堂教学中“这么用”。下面,笔者从这三个角度分别论述。

一、真实情境素材“有什么用”

真实情境素材在教学中能起到“激兴趣、转方式、育素养”的作用,是培育学生化学学科核心素养的重要途径。创设高质量的真实情境素材需要“合知识、合情感、合方法、合价值”。

将真实情境素材应用于化学教学,教师首先需要了解真实情境“是什么”以及它“有何用”。真实情境素材“是什么”,《普通高中化学课程标准(2017年版2020年修订)》(以下简称“《课程标准》”)虽未给出明确定义,但从多处阐述或举例中,我们不难理解“真实的STSE问题和化学史实等,都是有价值的情境素材”。

至于真实情境素材在教学中“有何用”,我们可从两方面来界定:从目标来说,是促进化学学科核心素养的形成与发展;从作用来说,是激发学生学习的内在动机,促使深度学习的发生[1]。《课程标准》也明确表述真实问题情境“能激发学生学习化学的兴趣,促进学生学习方式的转变”“是学生化学学科核心素养形成和发展的重要平台,为学生化学学科核心素养提供了真实的表现机会”。因此,真实情境素材在教学中“有何用”可以表述为“激兴趣、转方式、育素养”。

化学知识是培养学生化学学科核心素养的重要载体。真实情境素材在一定意义上起到“用什么教”的课程本原作用,因此,创设高质量的真实情境素材至关重要。教师必须思考真实情境素材蕴含的化学问题,是否以培育化学学科核心素养为主旨,是否符合本单元或本课时所要求的基本知识、基本方法,是否能培养学生正确的化学价值观。此外,真实情境素材的类型,既是培育学生认识化学世界所需视角的体现,又是培育学生认识化学世界完整性与均衡性的教育价值的体现。

二、真实情境素材“怎么用”

教师必须确保真实情境素材是知识载体,是促发学生解决真实问题的情感载体,是让学生开展化学学科特质活动的探究载体,是激发学生进行深度学习的具身认知载体。

(一)“怎么在用”

在分析众多案例的基础上,笔者认为真实情境素材在课堂教学中的应用环节,就犹如旅游的四种“境界”。

第一层是广告式,即只能让学生感受到图片与文字的煽情,产生“心动”,却不能让他们付诸行动。此“境界”的素材,往往只作为课堂的引入,能激起一时的兴趣情绪,是为情用境。

第二层是视频式,即能让学生跟随情境浏览知识的进程。此“境界”的素材,往往只作为知识的载体,用于对知识的一一讲解,学生因“人在境外”,只能“看境生情”,没有体悟。

第三层是跟团式,这是比较真实的情境学习。教师往往依据真实案例设计情境问题链,将之贯穿课堂始终,带领学生开展教学活动,并依次对问题进行知识的解析、问题的探究、解决的表达,从而完成教学任务。其特征是“人在境内,以境生情,依境而行”,即基于情境的问题是固定的、解决问题的方式是预设的、解决问题的时间是框定的。因此,这种学习方式可称为“被动的主动”。

第四层是深度式或自主式,即学生以个人或小组的形式,在教师的引领下,自选主题,自主设计方案,达成学习目标。学生感受“真实”,在情境素材中提炼出需要解决的学科问题,产生进一步学习和探究的主观需求,最后开展探究学习,完成教学任务。其特征是“人在境内,由境生情,创造意义,为情而行”。这种学习可称为“自主的主动”。

(二)“怎么去用”

普通高中化学课程中,必修课程“教学提示”栏中均设有“情境素材建议”条目,其中含有大量的具体的真实情境素材。选修课程则是基于生活、生产、科技和社会的真实情境素材而开发的。化学知识是培育学生的化学学科核心素养的重要载体,但化学教学不应该只是落实基本知识,而是要落实课程目标,达成学业质量水平要求,并以发展学生的化学学科核心素养为主旨。从某种程度上说,教师只有将基本知识与真实情境有机结合,才能使学生产生关键能力,也只有将知识与能力结合并对真实情境问题进行正确的价值观辨析,才能导引学科核心素养的养成。因此,教师必须基于真实案例,创设真实且能激发学生经由自主思考而提炼出问题的情境,组织和引导学生采用小组合作、共同探究的新型学习形态,促使学生应用主动学习新知识、查阅文献、设计解决问题方案的新型学习方法,开展分类与概括、证据与推理、符号与表征等具有化学特质的活动,真正转变学习方式。

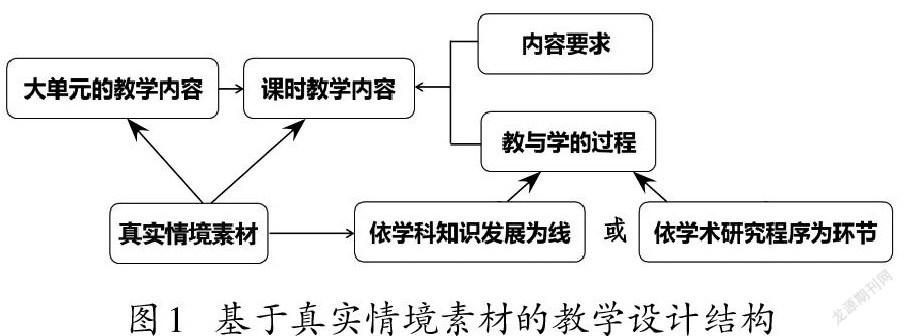

因此,教师要认识到真实情境素材不仅是基本知识、真实问题的载体,也需要承载教与学的过程,是学习形态、学习方法、学习活动的载体。真实情境素材在教学中的应用(如图1),应先将单元或课时教学内容在真实情境素材中呈现,然后引导学生在真实情境素材中提炼出学科问题和学习任务,进而推动教与学这一过程的发生与发展。

对于教与学的过程,一般认为有两种组织逻辑:一种是依学科知识的发展逻辑而推进;一种是依学术研究程序而展开。如对于“甲烷”的教学:有的教师依据学科知识发展逻辑,选用“伏打收集甲烷、霍夫曼探索甲烷结构、杜邦公司利用甲烷发明氟利昂”三个化学史情境[2],依次开展对甲烷的物理性质、组成、结构、化学性质及用途的学习;有的教师创设可燃冰开采情境,提出“开采可燃冰的意义及挑战”课题,组织学生开展文献查阅、方案设计与计算验证、实验探究与结论、开采技术与应用的现状反思等类似科学家的学术研究活动,将之作为教与学这一过程的环节[3]。

真实情境素材在教学中要成为知识、问题、活动、评价的黏合剂和发动机,促使学生形成知识关联、认识思路和观念的结构化思维,发展学生的化学学科核心素养。

三、真实情境素材“这么用”

笔者仔细分析中国知网上近6年来的115篇基于真实情境素材的化学教学论文,发现课堂教学实践模式可以归纳为两大类:一类是按照学科知识发展逻辑的“基于学科问题解决的三线式”;一类是按照学术研究程序的“基于学术研究程序的四节式”。

(一)基于学科问题解决的三线式

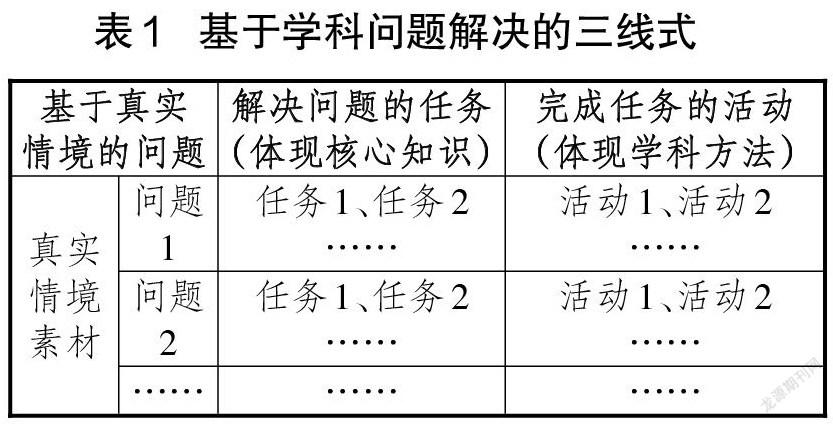

“三线”是指课堂教学在推进中明显呈现出“真实情境问题线、解决问题任务线、教学活动线”。“三线式”的特点是依据课时或单元知识选择真实情境素材,设计一以贯之的系列学科问题、解决问题的学习任务、完成任务的教学活动,三线并行推进。任务线要体现知识要点,活动线要体现学科特质,如表1。

例如,在“金属钠的性质与制备”的教学中,某教师以中国科学院理化技术研究所科学家的科研文献《碱金属热消融方法治疗肿瘤》为真实情境素材,提出三个真实情境问题,让学生通过概括、实验、推理、符号表征等化学特质活动,学习钠的存在、性质、制备及应用[4]。

【案例1】“金属钠的性质与制备”教学设计

(科研文献真实情境素材:碱金属热消融有望替代传统肿瘤热疗法治疗癌症)

问题1:钠钾合金热消融治疗癌症的原理?

任务1:(1)了解钠的物理性质;(2)认识钠与水的反应。

活动1:阅读资料并概括钠的物理性质;设计方案并实验钠与水的反应;用实验证据推理钠与水反应的产物与热效应,进行符号表征并解释此治疗方法的原理等。

问题2:钠钾合金热消融探索过程中遇到的困境有哪些?

任务2:(1)钠的保存方法;(2)钠与氧气的反应;(3)钠在常温下的状态;(4)与癌组织反应产生的氢气排出。

活动2:观察钠的保存并解释其保存方法;描述钠在不同条件下与氧气反应的实验现象;用证据推理反应条件与产物;实验创新,如保护气选择、注射器的改进;用模型解释热消融治疗中可能遇到的困难。

问题3:钠钾合金热消融治疗癌症的成本为何低廉?

任务3:(1)钠在自然界的存在;(2)钠的制备。

活动3:推理钠在自然界的存在形态;阅读钠制取的化学史,用化学方程式表示电解制钠。

设计说明:要求学生了解钠、钾等活泼金属的结构与性质;体会结构决定性质、性质决定用途的化学观念;学会小组合作讨论,进一步分类、概括。

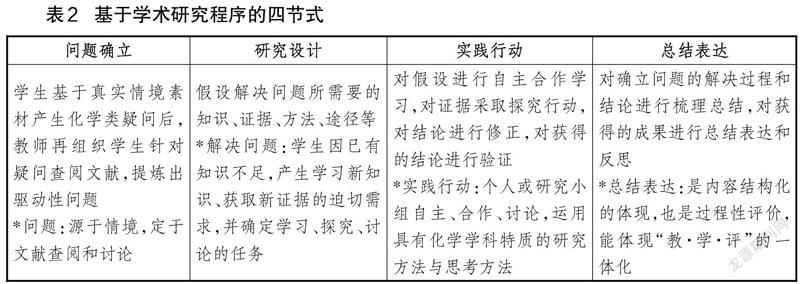

(二)基于学术研究程序的四节式

“四节式”就是模仿科学家的学术研究程序,即问题确立、研究设计、实践行动、总结表达,让学生学会用科学家的思维与方法去解决问题。其特点是在真实情境素材中提炼出驱动性问题,以学术研究程序去解决问题,并在研究过程和总结表达中落实知识、认知、观念的结构化,如表2。在这里,真实情境素材更像是课堂从教学设计趋向微课程设计的载体。

问题确立,即学生在真实情境素材中去宏观认识疑问、微观探析疑难,并提炼出自己想要解决的问题。研究设计,即针对需要解决的问题,学生认识到必须进一步学习新的知识才能解决问题,必须获得一定的证据才能说明问题,而获得新的证据必须具备一定的科学探究方法,并且要有可以证实或证伪的结论,从而制订相关的假设、研究路线。实践行动,即学生通过自主、合作、讨论的方式,学习新的知识,设计实验,进行实验探究,并用探究和创新的方式去获得新的证据。总结表达,即学生对问题解决的设计、解决过程、结论及反思进行的科学表达,学生在梳理新形成的化学认知的过程中,关联知识,理清思路,最终促成核心观念的结构化。

例如,以“研究木耳中的铁含量”为课题,可提升学生对Fe、Fe2+、Fe3+的性质及检验等知识的理解,以及溶解、过滤等实验技能的综合应用能力。教师先让学生从生活实际和研究文献中提出课题,讨论并确立研究问题“如何从木耳中提取铁元素”“如何进行定量检测”,然后分析解决该课题可能存在的难点,引导学生进行理论上的研究设计和实验操作,最后对实验结果作分析与反思[5]。

【案例2】“研究木耳中的铁含量”教学环节

(生活实际及研究文献真实情境素材:木耳中铁含量较高)

问题1:木耳中铁元素的存在形式。

研究1:Fe、Fe2+、Fe3+ 的检验;无机盐或有机盐形式说明。

实践1:实验、文献查阅、小组讨论。

总结1:阐述二价铁的有机盐形态的依据。

问题2:提取木耳中的铁元素。

研究2:使铁从有机物中的有机盐变成无机盐:灰化(铁的氧化物)、酸化(成为铁元素的盐)。

实践2:实验探究(模拟海带中碘的提取方法),酸化剂的选择。

总结2:有机质灰化的操作注意事项;酸化剂硝酸或盐酸或硫酸对测量影响的比较。

问题3:检验铁元素。

研究3:最优化Fe3+检验方法设计(Fe2+也可检验)。

实践3:文献查阅(Fe2+、Fe3+的检验方法);检验 Fe3+的试剂与方法;溶液中氧化剂对检验的干扰和除去。

总结3:说出 Fe2+、Fe3+的检验方法,用化学符号表达;说明氧化剂的选择理由。

问题4:测量铁元素的含量。

研究4:用比色法进行定量测定。

实践4:系列标准溶液的配制;比色法实验。

总结4:用模型解释比色法的定量方法;用数据和操作程序说明自己获得的含量结果。

问题5:对结论的分析与反思。

研究5:分析所得含铁量数据的精确度,小组讨论产生偏差的原因。

实践5:文献查阅、参考值对比,与其他小组的数据进行比较。

总结5:表达实验操作和计算结论,分析实验操作中可能存在的偏差。

四、思考

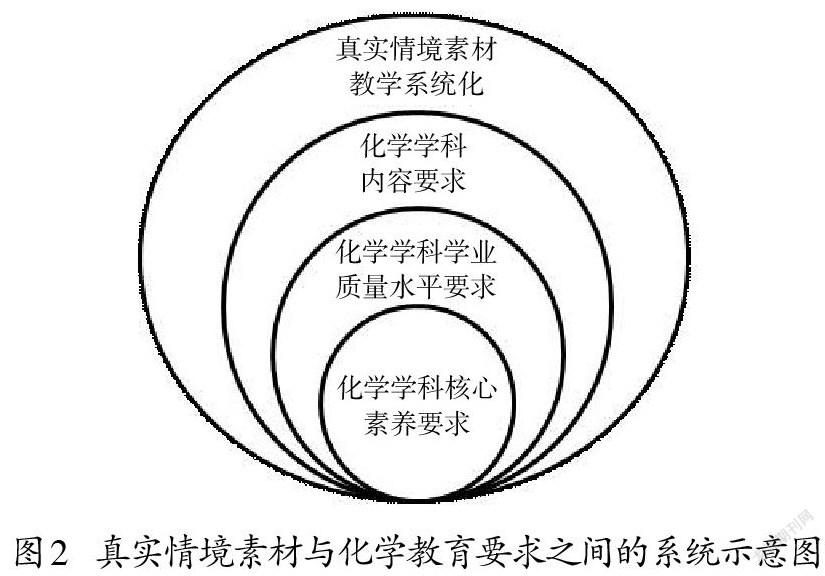

目前,真实情境素材大多应用于一个单元或一个课时的教学设计,教师普遍对于一个学期或一个学年所要完成的几十个课时的真实情境素材之间,缺乏关联性思考,对于它们是否能完整地完成化学学科核心素养五个方面培育的要求,也缺乏系统性的研究。因此,我们有必要将教学中应用的众多真实情境素材建构成一个系统,使之能满足化学教学的内容与学业任务,达成学业质量水平和学科核心素养培育的要求(如图2)。

在以化学学科核心素养为主旨的前提下,要达到真实情境素材在教学应用上的系统化,我们就需要把化学学科核心素养作为教学设计的前置理念,并思考真实情境素材的类别对学生认识化学世界的完整性、均衡性的要求。我们可以先将化学学科核心素养五个方面十

个要素,分为必修(宏观辨识与微观探析、变化观念与平衡思想、证据推理与模型认知、科学探究与创新意识、科学态度与社会责任)和选择性必修(宏观辨识与微观探析、变化观念与平衡思想、证据推理与模型认知、科学探究与创新意识、科学态度与社会责任)两个水平层次。然后,对不同层次的化学学科核心素养,提出对应的、适合的教学内容选择建议。最后,对各教学内容提出适合的情境素材建议,注意应兼顾情境素材在类别上的整体均衡性,让真实情境素材能完整、均衡地促进学生认识化学世界。

参考文献:

[1]沈旭东.从“为情而境”到“由境生情”——化学教学中真实情境创设概论[J].化学教学,2019(7):25-29.

[2]张四方,武迪迪.基于核心素養的HPS教学实践——以“甲烷”为例[J].化学教育,2019(13):33-36.

[3]楼文暇,赵雷洪.新课标视野下高中化学教学设计的探索[J].化学教学,2018(10):60-64.

[4]卞海燕,程萍.基于真实问题情境的课堂教学——以金属钠的性质与制备为例[J].化学教育,2021(23):57-61.

[5]曹葵,牛桓云.基于真实情境的深度学习——以研究木耳中铁的含量为例[J].化学教育,2019(13):37-40.