基于学科理解的社会议题教学

2022-04-02陈康茗王锋

陈康茗 王锋

摘要:社会议题具有综合情境和广泛的社会参与度,是发展学生素养的良好载体。以“碳中和的实现”社会议题为背景进行深度学习,学生自主建构碳元素化合物转化模型,并在思辨中感悟物质转化认识模型,从化学学科视角和思路出发认识、解决实际问题,提升学生思维深度,促进化学学科理解的发展。

关键词:社会议题;学科理解;初中化学;复习课

文章编号:1008-0546(2022)04-0008-06

中图分类号:G632.41

文献标识码:B

doi:10.3969/j.issn.1008-0546.2022.04.002

《普通高中化学课程标准(2017年版)》中提及,要“引导学生进一步学习化学的基本原理和方法,形成化学学科的核心观念;结合学生已有的经验和将要经历的社会生活实际,引导学生关注人类面临的与化学有关的社会问题,培养学生的社会责任感、参与意识和决策能力”[1]。即培养学生在未来的复杂生活情境中,能从化学思维出发,运用化学知识和化学观念,认识问题、思考问题、解决问题。社会议题,全民广泛参与,与学生实际生活紧密联系,在以学科视角解决社会议题的过程中,不仅便于知识的迁移,加深对知识的整体认识与理解,提高学生思辨能力、问题解决能力,增加社会责任感,更有助于培养学生的学科思维,提升学科理解。

然而,实际生活中人类面临的社会议题必然不止局限于化学学科,涉及多学科、多视角,如何从复杂的问题中抽提出化学视角?这需要教师从学科理解的高度出发设计课堂教学。学科理解一词首次出现是在《普通高中化学课程标准(2017年版)》中,是指教师对化学学科知识及其思维方式和方法的一种本原性、结构化的认识[1]。基于学科理解的教学能提供具有学科思维特质的化学认识视角和思路,发展学生的化学学科思维方式[2],在迁移化学认识视角与思路过程中,能动地创新,实现核心素养的落地[3]。

基于学科理解的社会议题教学需要认识到议题中蕴含的化学知识及其之间的联系,形成有机的知识框架,并抽提出理解其知识框架的角度和思路,形成认识模型,并根据模型要素和教学目标逐层分解情境,形成梯级学习任务,以问题为线索,引导学生置身情境解决议题,在问题解决过程中促进学科思维的发展。下面,本文以“碳中和的实现”为例阐述社会议题同初中化学课堂教学的融合。

一、议题背景与选择

随着全球变暖,极端天气出现概率骤然提升,气候危机正在悄然发生。2020年9月22日,在第七十五届联合国大会上,习近平表示中国将采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和。碳中和的达成将会实现中国能源结构的革命,推动电力、交通等多产业的变革。碳中和这一目标的实现不仅需要全民携手共同努力,更离不开碳捕捉、碳封存等化学技术的发展,体现化学在环境保护中的重要贡献,彰显化学学科价值。

圍绕二氧化碳这一核心物质的排放和吸收,碳的元素化合物知识囊括其中,是很好的碳元素化合物复习素材。借助二氧化碳的转化,形成结构化的碳元素化合物知识体系,并在形成碳元素化合物模型的过程中感受元素观、转化观,感受研究物质转化的视角和思路,建构物质转化的认识模型,在复杂的社会议题学习中感受化学学科价值(图1),从化学视角认识问题,解决问题,发展学科思维。

二、议题学习目标

聚焦碳元素化合物转化模型、物质转化认识模型的建构,学科视角、学科思维的培养,将议题学习目标设定为:

(1)通过讨论“碳中和”社会议题,认识化学在解决环境问题上的重要价值,感受学科魅力,增强学习兴趣,提高社会责任感。

(2)通过寻找碳排放、碳吸收的途径,建立碳元素化合物之间的联系,建构碳元素化合物物质转化模型。

(3)通过归纳总结碳元素化合物知识体系,领会“物质是由元素组成的”“化学反应前后物质的元素组成不变”两观念,并抽提形成物质转化认识模型。借助碳捕捉、碳封存技术体验化学研究的意义、化学反应的原理,发展学科思维。

(4)在议题活动中,通过阅读图表,培养信息获取能力。

三、议题学习流程

遵循问题解决逻辑,将“碳中和”拆分为减少碳排放、增加碳吸收、个人措施三个模块(表1),寻找其中蕴含的化学知识与原理,抽提出学科视角与思路,同建模活动有机整合,达成学习目标。

四、议题学习实施

1.情境引入[创设情境]播放视频《气候危机》《中国在行动》

[提供信息]碳中和是指企业、团体或个人测算在一定时间内直接或间接产生的温室气体排放总量,通过植树造林、节能减排等形式,以抵消自身产生的二氧化碳排放量,实现二氧化碳"零排放"。

[教师提问]从碳中和的定义出发,如何实现碳中和?

[学生汇报]减少碳排放、增加碳吸收。

设计意图:通过《气候危机》视频短片,培养学生保护环境的意识;通过《中国在行动》短片,让学生感受到中国的大国担当,培养国家自豪感;引导学生自主探讨碳中和的达成路径,激发学习兴趣,提高社会问题参与度,培养社会责任感。

2.减少碳排放

[议题活动2.1]碳排放途径

[提供信息]碳循环图(图2)

[教师提问]结合碳循环图,实际生活中,有哪些途径可能会释放二氧化碳?

[学生汇报]动植物的呼吸作用、火山喷发、化石燃料的使用、工业生产释放、碳酸分解。

[学生补充]溶解在海水中的二氧化碳释放。

[教师追问]你是怎么把释放二氧化碳的途径找齐的?

[学生回答]图中箭头指向二氧化碳的途径均代表能产生二氧化碳。gzslib202204022042[议题活动2.2]碳排放原理

[教师提问]结合碳排放途径,试归纳哪些物质可以转化为二氧化碳,并写出转化的方程式。

[学生汇报]根据物质燃烧的性质,我写出了碳单质、一氧化碳、甲烷、乙醇燃烧的方程式;根据物质的还原性,我写出了碳、一氧化碳还原氧化铁、氧化铜的方程式;根据碳酸盐、碳酸氢盐可分解的性质,我写出了高温煅烧石灰石、碳酸氢钙分解的方程式;根据碳酸易分解的性质,我写出了碳酸分解的方程式(图3)。

[教师评价与提升]根据对碳及其化合物性质的了解,同学们写出了非常多方程式,怎么样将所有转化方式、物质全部找齐呢?化学反应前后元素的种类不变,元素组成物质。将碳元素组成的物质进行分类归纳,再根据物质性质归类方程式,就可以将产生二氧化碳的方程式全部找齐,这是认识物质转化关系的一般路径(图4、图5)。

[教师提问]以上产生二氧化碳的反应对应生活中的哪些碳排放途径?

[学生汇报]有机物的缓慢氧化反应代表动植物的呼吸作用,碳单质、一氧化碳、甲烷等有机物燃烧代表生活中化石燃料的燃烧,高温煅烧石灰石代表火山喷发和水泥厂排放二氧化碳,碳、一氧化碳还原金属氧化物代表钢铁厂等工厂排放二氧化碳,碳酸分解代表海水释放二氧化碳。

[议题活动2.3]减少碳排放的措施

[提供信息]碳排放统计及预测图、碳中和全景图(图6、图7)

[教师提问]根据碳排放及预测图、碳中和全景图,减少碳排放的措施有哪些?

[学生汇报]减少化石能源的使用,大力发展太阳能、风能等清洁能源发电,大力发展氢能源等新能源汽车、利用氢气作为还原剂进行工业生产......

[教师追问]你是怎么找到这些减少碳排放的途径?

[学生总结]生活中使用化石能源主要是为了利用化石能源燃烧释放的热量进行发电或创造高温环境或提供动力,可以使用太阳能、风能、核能等清洁能源进行能源替代;钢铁厂等工厂需要使用煤作为还原剂炼钢,可以利用同样具有还原剂的氢气进行替代;......

[教师提升]可以从能量变化、反应物性质、生成物用途等角度认识化学反应的作用(图8)。

设计意图:社会议题跨学科,跨知识,综合且复杂,學生很难直接将学科知识和议题实际相联系。为了降低学习难度,便于知识迁移,设计先提供学生具有一定熟悉度的碳循环简单情境,从碳循环出发,根据碳排放的途径,归纳产生二氧化碳的物质和方程式,建构碳元素化合物转化模型。同时,引导学生分析寻找方程式、物质的方法,外显思路后,教师总结提升,形成从元素组成归类物质,从物质性质、元素组成认识化学反应的学科视角和思路,初步发展学科思维。初步建构碳元素化合物转化模型后,提供资料,将情境升级为生活综合情境,引导学生将二氧化碳相关方程式同实际生产生活途径相联系,加深学生对于碳元素化合物转化关系的认识,并借助资料引导学生从能量变化、反应物、生成物等角度评析化学反应,完成物质转化认识模型的建构,在阅读资料获取信息的同时也培养学生的信息提取能力。

3.增加碳吸收

[议题活动3.1]碳吸收原理

[教师提问]二氧化碳可以转化为哪些物质?写出反应方程式。

[学生汇报]根据二氧化碳的性质可以写出二氧化碳能发生的反应(图9),归纳为转化的物质(图10)。

[议题活动3.2]碳吸收措施

[教师提问]]从上述反应出发,如何吸收二氧化碳?

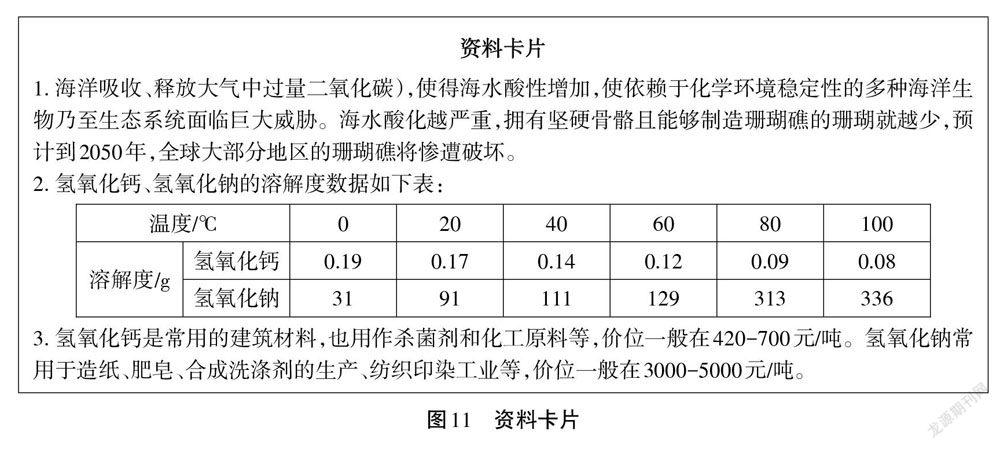

[提供资料]见图11。

[学生汇报]可以多植树造林,利用海水、氢氧化钠溶液吸收二氧化碳,和碳在高温下反应转化为一氧化碳作为燃料使用。

[学生补充]不建议使用海水吸收二氧化碳,会造成海水酸化、珊瑚死亡等环境问题;利用氢氧化钠溶液吸收二氧化碳可行性不大,成本过高无法大规模推广;转化为一氧化碳能耗过大,且一氧化碳有毒可能污染环境。

[教师总结]在实际生产生活中,化学反应的大规模利用需要考虑成本、环境影响、能耗等因素。

[议题活动3.3]碳封存

[教师提问]结合化学反应的原理,试思考,还有哪些途径可能吸收二氧化碳?

[学生回答]化学反应前后元素种类不变,二氧化碳在一定条件下可能通过其他方式转化为有机物、碳酸盐。

[提供资料]二氧化碳转化为液态烃燃料、碳封存介绍视频(图12)

[教师提升]从元素角度认识物质,认识化学反应,认识物质转化,同学们已经具备成为化学家的基本思维。依据化学反应原理,加上一些创新,一些努力,一些实践,未来,化学广阔研究天地待大家翱翔。

设计意图:从碳吸收原理入手,学生归纳二氧化碳能发生的反应方程式及转化为的物质,巩固从反应物性质认识化学反应的一般思路,完善碳元素化合物转化模型。再将上述反应同实际生活中的碳吸收途径相联系,提出具有一定思维难度的问题,供学生以小组为单位充分辨析讨论,从反应物、生成物的视角深度认识物质转化,加深对物质转化认识模型的理解。最后,提出开放性问题,刨除已学知识,还有哪些途径可能吸收二氧化碳?引导学生利用物质转化认识模型,从元素角度预测化学反应的发生,发挥创造力,提出二氧化碳可能转化为有机物、碳酸盐,突破思维限制,发展创新思维,学科思维也得到进一步提升,达成对学生科学素养的综合培养。

4.行动措施

[议题活动4]我们在行动

[提供资料]《中国行动成效》视频短片

[教师提问]国家出台一系列措施,已初具成效,作为国家一份子的我们,可以做些什么助力碳中和的实现?

[学生汇报]低碳出行、随手关灯、节约用电、植树造林、不用一次性餐具等。

[教师追问]为什么这些措施有助于实现碳中和?

[学生补充]减少能源消耗可以降低对化石能源燃烧产能的依赖;增加森林面积,减少对木材的无意义消耗可以促进光合作用吸收二氧化碳。努力学习科学文化知识,发挥科学家精神,为新科技新技术的创造添砖加瓦。

设计意图:借助《中国行动成效》视频进行爱国主义教育,首尾呼应,进一步提升学生国家自豪感。通过讨论促进碳中和实现的个人行动措施,培养学生节约资源的意识,督促学生从行动出发,养成低碳的生活方式,切实提高学生对碳中和这一社会议题的参与度。

五、议题教学反思

社会议题,真实、复杂且综合,是发展学生学科核心素养,培养问题解决能力的优良载体。在设计教学任务时需注意,教师应从学科理解出发,关注社会议题中和化学相关的问题本质,挖掘其蕴含的化学原理、认识思路、思维模式,据此设计活动任务,引导学生结构化地学习知识,领会化学学科知识方法、思路和思维方式,建构认识模型,养成化学学科思维模式,发展化学学科核心素养。

参考文献

[1]中华人民共和国教育部.普通高中化学课程标准(2017年版)[S].北京:人民教育出版社,2018:76-77.

[2]张笑言,郑长龙.基于学科理解的学习任务设计策略[J].化学教育(中英文),2021,42(9):41-4.