纳米材料与技术专业人才培养体系建设与探索

2022-03-31魏剑张昊张军战雷西萍

魏剑 张昊 张军战 雷西萍

[摘 要] 在新一轮科技革命和产業变革的背景下,纳米材料与纳米技术的进步有力地支撑了多种高科技行业的快速发展,成为这些领域最重要的技术基础。因此以“纳米材料与技术”专业为代表的多学科交叉专业,需要对专业建设理念及人才培养方案进行全方位的优化与调整。从优化培养方案、完善课程教学体系、强化实践教学等环节入手,针对纳米材料专业多学科交叉、教学内容更新快、实践性强等特点,通过对该校纳米材料专业人才培养方案进行调整,分析了传统人才培养模式存在的问题,探讨了产业变革、“新工科”及一流专业建设背景下,以纳米材料与技术专业为代表的交叉学科人才培养体系的建设思路,促进该校纳米材料专业蓬勃发展。

[关键词] 工程教育认证;人才培养方案;纳米材料与技术[中图分类号] G642.0 [文献标识码] A [文章编号] 1674-9324(2022)10-0017-04 [收稿日期] 2021-07-08

一、“纳米材料与技术”专业人才培养体系建设的重要意义

在“中国制造2025”战略中,新材料是重点发展的十大领域之一,特别强调要“做好纳米材料等战略前沿材料的提前布局和研制”。近年来,纳米材料与纳米技术的进步有力地支撑了多种高科技行业的快速发展,成为这些领域最重要的技术基础。例如,高性能动力电池主要由纳米电极材料构成,对纳米电极材料的微观结构与性能的研究,显著地改善了电池性能,使得各种电动力汽车成为现实;先进显示技术的发展与纳米材料同样息息相关,以有机发光二极管(Organic Light-Emitting Diode,OLED)、量子点(Quantum Dot,QD)材料为代表的显示技术,一方面极大地拓展了屏幕的显示范围(量子点发光材料可以显示超过10亿种颜色),另一方面减小了屏幕等显示设备的厚度,并使得可穿戴设备走入千家万户;而纳米纤维更是高性能复合材料、净化过滤和纳米传感器件的关键组成材料;高性能混凝土中纳米组分同样至关重要;半导体器件的迅速发展更是强烈依赖于纳米加工技术,如以极紫外光刻(Extreme Ultra-violet,EUV)为代表的芯片加工技术,薄膜沉积为代表的芯片制造技术等。

综上所述,纳米材料与纳米技术已经成为现代高技术领域发展的重要物质和技术基础,被视作现代高新技术重要标志。截至目前,我国新材料行业产业规模超过2.5万亿元,其中纳米材料产值虽然仅占3%(约700亿元),但年增长率达到26%,且连续多年保持在20%以上,足见其蓬勃发展的强劲势头[1]。

2018年3月,教育部办公厅在公布首批“新工科”研究与实践项目时指出:“新工科”建设是主动应对新一轮科技革命与产业变革的战略行动,新技术、新产业、国家重大战略、产业转型升级和新旧动能转换、国家硬实力和国际竞争力的提升均呼唤“新工科”建设。特别指出“加快培养新兴领域工程科技人才,主动布局未来战略必争领域人才培养”[2]。然而,原有根据行业特点为主的材料类人才培养模式,已不能满足以前瞻性、创新性、交叉性和前沿性为特征的高层次新材料创新人才培养需要。我国关键核心技术领域对新材料创新人才的需求与当前人才培养乏力之间的矛盾不断加深,在此背景下,西安建筑科技大学经过充分调研开设了“纳米材料与技术”专业。这一举措面向未来战略性新兴产业的需求,力求引领并支撑新兴产业的蓬勃发展。然而,在“新工科”及一流专业建设的大环境中,原有的以行业特点为主的人才培养模式,显然无法满足以“纳米材料与技术”专业为代表的交叉学科对人才培养的需求,传统人才培养模式亟待变革。

二、“纳米材料与技术”专业人才培养模式优化

随着5G与物联网、大数据时代的来临,纳米材料科学与技术是当今世界最活跃、最具创新精神的多学科交叉领域之一。因此,“纳米材料与技术”专业的主要特点,便是多学科交叉、多行业共融,例如材料、能源、环保、光电子、微电子、生物医药等诸多领域都有纳米材料的身影,因此纳米材料专业的人才培养,不仅要求学生具备宽广的国际视野和扎实的专业知识,同时也必须具备独立设计并完成实验的能力,以及包容严密的思维模式[3]。

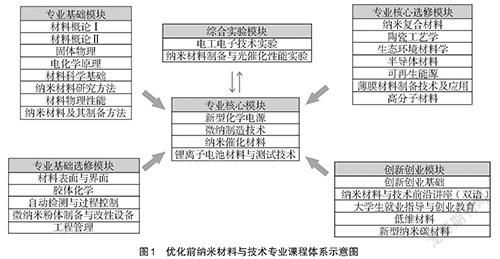

本专业的第一版人才培养方案,围绕“新型化学电源”“微纳制造技术”“纳米催化材料”“锂离子电池材料与测试技术”四门核心课程,设计了专业基础、基础选修、核心选修、创新创业以及综合实验五个辅助模块,力图实现对当今主要纳米材料研究和生产领域的覆盖。但这一培养模式学分偏高(授位最低学分超过190),学时偏多(毕业最低理论学时数超过2400),各个模块之间也缺乏协调(如开设了“纳米催化材料”课程,却没有开设对应的催化理论课程),模块内部的课程重点不突出,内容有重叠,难以体现本专业的核心特色,同时也与近年压缩本科教学学时的改革方向不一致。与此同时,参照《本科专业类教学质量国家标准》及最新版工程教育专业认证的要求,对于一些核心知识点,缺乏单独的支撑课程(如缺少“材料工程基础”课程),对于双语教学也有所不足(缺少“专业外语”或替代“专业外语”的双语必修专业课程)。

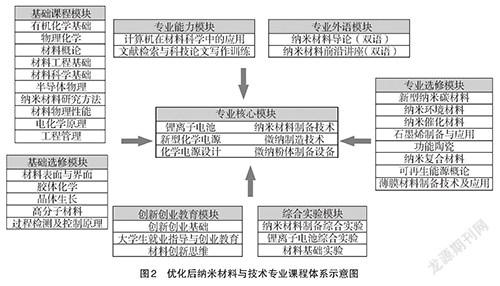

在此基础上经过广泛学习调研,将人才培养和能力建设聚焦为新能源材料以及微纳加工技术两个核心特色,并根据国家标准及工程教育专业认证的要求,最终形成了基础必修、基础选修、专业能力、专业外语、综合大实验及创新素质六个模块。优化之后,纳米材料与技术专业人才培养方案已经覆盖了材料类教学质量国家标准的全部知识点,同时满足了工程教育专业认证的要求,最终形成了明确的专业发展方向。优化后的课程体系如图2所示。基础模块部分,考虑到纳米技术的应用背景,本专业强调了基础化学及半导体物理相关课程,储备后续专业课程的化学、物理知识;选修模块部分,着重拓展了纳米技术的领域范围,鼓励学生提升对纳米技术的认识水平与科学视野;专业能力模块部分,强化材料科学中计算软件的运用,及文献检索、科技论文写作能力的培养,为综合大实验与毕业设计奠定专业能力基础;在外语能力方面,在第三学期开设了“纳米材料导论(双语)”,在第七学期开设了“纳米材料前沿讲座(双语)”。其中“纳米材料导论(双语)”主要满足学生从“大学英语”到专业外语的过渡,为专业课程学习以及纳米材料领域论文阅读奠定基础,而第七学期开设的“纳米材料前沿讲座(双语)”,则是为毕业设计期间的科研及论文工作进行铺垫;为培养学生的综合实验能力,本专业将原先分散在各个专业课中的课内实验进行优化整合,根据企业、行业、兄弟院校调研的情况,打通材料制备、表征与器件组装、测试的全环节,培养学生对纳米材料制备、表征、应用的综合能力,以及对锂离子电池为代表的新能源电池材料设计、制备、组装与测试的综合能力;为培养学生的创新能力,专门开设了“材料创新思维”课程,通过材料科学的发展历史及纳米新材料的发明、发现与推广应用范例,向学生普及创新创业知识,提升创新创业能力,并最终掌握材料科学中的创新思维模式。

三、“納米材料与技术”专业课程教学体系建设

“纳米材料与技术”专业不同于传统材料专业的特点之二,是纳米技术的发展一日千里,而课程教学的内容相对滞后。如何解决课本知识与实际需求之间的“时差”,是“纳米材料与技术”专业课堂教学体系改革的关键。

本专业教师相继走访了北京航空航天大学、北京科技大学、南京理工大学、苏州大学、中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所等国内高校,通过与兄弟院校的交流学习,借鉴兄弟院校特色课程及教学模式,我们针对教学大纲及课程教学体系进行了改革与优化[4]。例如在新能源电池材料方面,针对目前新能源材料的快速发展,在开设“锂离子电池”课程,以满足教学、实践及相关产业对于锂离子电池人才需求同时,为了拓宽学生视野,开设了介绍各种化学电源的“新型化学电源”课程,力求覆盖行业及科研的最新进展,并且在课堂教学中要求最新的行业、科研案例更新率不低于每年20%。此外,针对企业、行业调研中得到的反馈,开设了“化学电源设计”课程,补全了新能源材料从设计、制备,到组装、测试的全部环节,并且强化了环境友好、安全设计、安全制造以及安全意识的培养。为巩固课堂教学成果,新能源材料模块安排了“化学电源课程设计”。在课程设计中,要求学生通过查阅文献、计算相关参数、绘制标准图纸等环节,在满足安全、环保等设计要素的前提下,充分运用课堂所学知识设计一种切实可行的化学电源,并且为后续实践环节的“锂离子电池综合实验”进行准备。

四、强化纳米材料与技术专业的实践教学

“纳米材料与技术”专业不同于传统材料专业的特点之三,是纳米材料相关技术的实践性很强,但所需设备通常较为昂贵且复杂,同时纳米材料与实际器件之间还有很远的距离,学生难以将课堂所学知识与实际生产、科研问题联系起来。

针对这一特点,本专业通过三类实验的整合与优化,构筑了适用于纳米材料与技术专业的实验教学体系。第一类实验为通识课实验,如大学物理、无机化学、电工电子技术等,这类实验主要培养学生的基本实验技能;第二类实验为专业综合实验,如“锂离子电池综合实验”“纳米材料制备与表征综合实验”等,这类实验主要培养学生对于纳米材料制备、表征的直观认识,同时让学生认识到纳米材料与实际器件之间的巨大差距,以及为了制备器件需要的各种知识与技能;第三类实验为实验室专门设立的开放实验,这类实验鼓励学生根据教师提出的研究课题,查阅文献、设计方案,最终训练学生独立从事科研、生产的能力。例如在“锂离子电池综合实验”前,学生学习了“化学电源设计”“新型化学电源”以及“锂离子电池”三门专业必修课,对锂离子电池的技术特点及设计、装配工艺流程有充分的了解。在实验开始前对锂离子电池进行设计、计算,学生在课堂所学知识与实践之间建立了联系;在实验中,通过对电极材料制备、涂膜、组装,学生认识到了材料制备与器件制造之间的异同;在随后的测试环节,通过电化学工作站及锂电测试系统的操作,学生可以充分掌握材料、制备工艺等多种因素对锂离子电池性能的影响。如果学生对于锂离子电池相关内容感兴趣,还可以选择开放实验继续进行研究,也可以作为最后的毕业设计课题。

结语

本文以“纳米材料与技术”专业人才培养体系改革为目标,介绍了本专业在人才培养方案、课堂教学体系以及实践教学环节进行改革和优化的主要内容。通过人才培养方案的改革,纳米材料专业的学生将具备较强的家国情怀、良好的人文社科素养及职业道德,掌握纳米材料基础理论和专业知识,精通岗位业务,具备工程实践、分析和解决工程问题的能力。与此同时,能够在锂离子电池、微纳制造等相关领域,独立从事科学研究、技术开发、工艺设计和生产管理等工作,并具有良好的团队合作意识、组织沟通能力和终身学习能力。作为应用型专门人才,可以适应社会发展及跨文化交流的需求,并解决本专业的复杂工程问题。

参考文献

[1]齐俊杰.“新基建”推动纳米材料科学与技术前沿课程教学改革[J].中国冶金教育,2020(6):36-38.

[2]杨阳,王穗东.ABET认证与一流本科专业建设——以苏州大学纳米材料与技术专业为例[J].科教导刊(下旬),2019(15):6-7.

[3]万里鹰,罗军明.基于研究性教学的互联网+“纳米材料与技术”创新课堂建设与实践[J].南昌航空大学学报(自然科学版),2018,32(4):105-110.

[4]铁伟伟,朱聪旭,高远浩,等.纳米材料与技术专业应用型人才培养体系建设[J].广州化工,2018,46(1):182-183+210.

Construction and Exploration on Talent Training System for Nano Materials and Technology Specialty

WEI Jian, ZHANG Hao, ZHANG Jun-zhan, LEI Xi-ping

(Collage of Material Science and Engineering, Xian University of Architecture and Technology, Xian, Shaanxi 710055, China)

Abstract: In the context of a new round of scientific and technological revolution and industrial reform, the progress of nano materials and nano technology has effectively supported the rapid development of a variety of high-tech industries and become the most important technical foundation in these fields. Therefore, the interdisciplinary specialty represented by the specialty of “Nano Materials and Technology” needs to be comprehensively optimized and adjusted in the professional construction concept and talent training scheme. Starting with optimizing the training scheme, perfecting the curriculum teaching system and strengthening practical teaching, aiming at the characteristics of multi-disciplinary intersection, fast renewal of teaching content and strong practicality of the specialty, this paper analyzes the problems existing in the traditional talent training mode, and discusses the industrial reform and the construction idea of interdisciplinary talent training system so as to promote its vigorous development.

Key words: engineering education certification; talent training plan; Nano Materials and Technology