乡村振兴视角下地质文化村建设的理论框架构建与实践模式

2022-03-28丁华丁辉陈鑫源陈姗姗廖文强1长安大学建筑学院西安710061陕西省黄河科学研究院西安710061长安大学旅游规划设计研究所西安710061中国地质调查局西安地质调查中心西安710054

丁华,丁辉,陈鑫源,陈姗姗,廖文强1)长安大学建筑学院,西安, 710061;2)陕西省黄河科学研究院,西安, 710061;3)长安大学旅游规划设计研究所,西安, 710061;中国地质调查局西安地质调查中心,西安, 710054

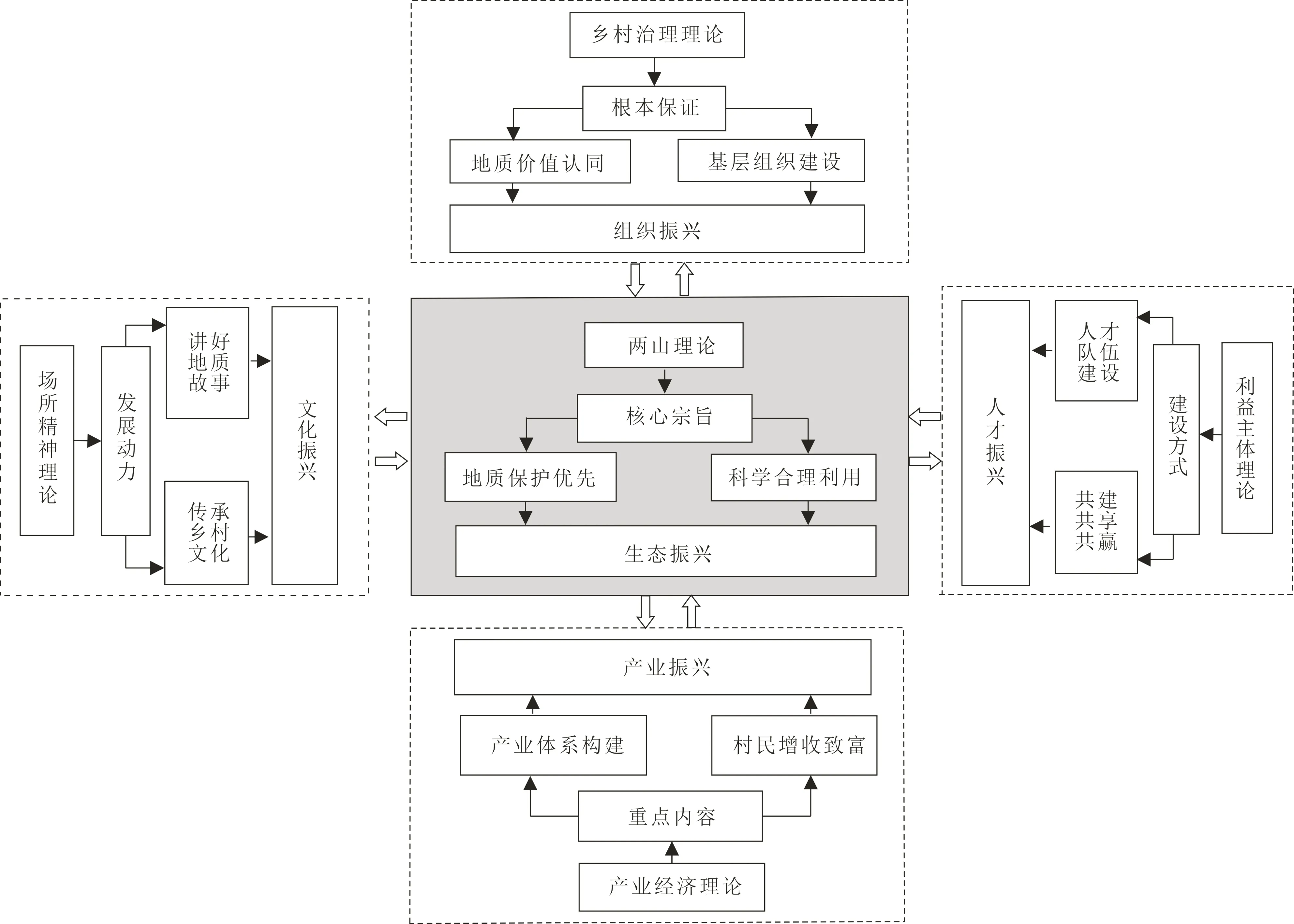

内容提要: 地质文化村建设是积极响应“乡村振兴”等国家战略的地质实践,其理论体系构建与实践模式探索具有重要意义。本文基于乡村振兴视角,以“生态振兴”、“文化振兴”、“产业振兴”、“人才振兴”和“组织振兴”五个方面为总纲,以“两山理论”、“乡村治理理论”等为指导,提出地质文化村建设应以“地质保护优先”+“科学合理利用”为核心宗旨,以“讲好地质故事”+“传承乡村文化”为发展动力,以“产业体系构建”+“村民增收致富”为重点内容,以“人才队伍建设”+“共建共享共赢”为建设方式,以“地质价值认同”+“基层组织建设”为根本保证,形成地质文化村的理论框架体系。在实践模式方面,体现了“三生一体”、“近景、近园”、“多元融合发展”、“村支两委+村民”主导等模式。在未来发展中,应大力开展全国创建试点,加大地质文化村理论研究的广度和深度,构建服务地方工作机制。

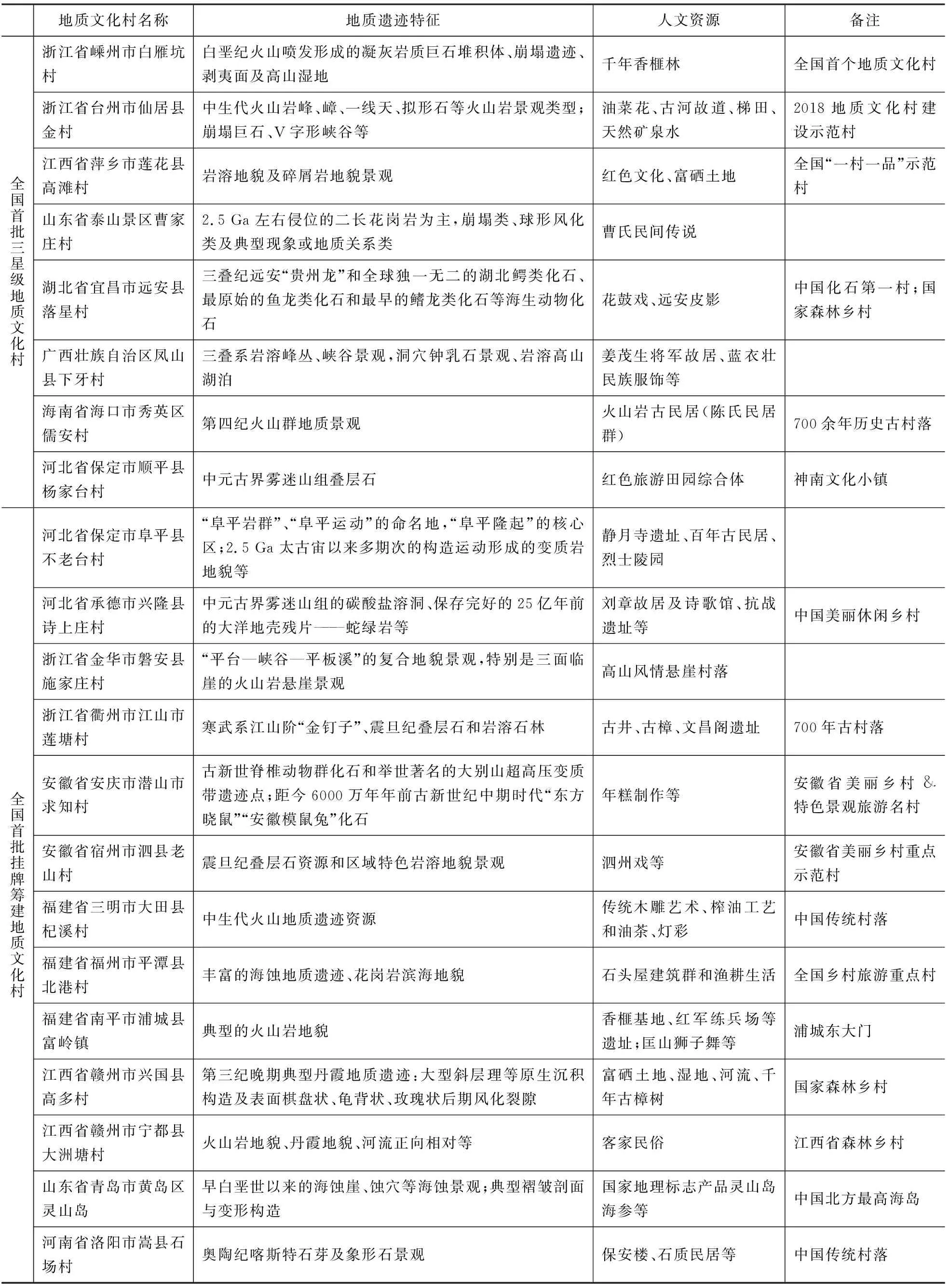

伴随着乡村振兴国家战略的提出,地质工作紧紧围绕“地质+”或“+地质”开拓创新,并进一步向乡村延伸(杜少喜等,2018),地质文化村的建设受到了高度重视。2018年,自然资源部中国地质调查局命名浙江省嵊州市通源乡白雁坑村为“全国首个地质文化村”(董颖等,2021)。2019年,中国地质调查局将“加大探索推进地质特色小镇和地质文化村创建力度”作为重点工作之一,提出了“地质为魂、保护为基、生态为要、民富为本”建设原则,全面开启地质文化村(镇)建设工作,并印发了《推进地质文化村(镇)建设总体工作方案(2019-2021年)》,明确在全国打造一批“空间开放、产业鲜明、生态宜居、文化丰富”的地质文化村(镇);提出在“十四五”期间,地质文化村品牌在社会上得到广泛认可,形成一批类型多样、特色鲜明、有较高知名度、成效突出的100处地质文化示范村。2020年,中国地质调查局和中国地质学会联合发布了《地质文化村(镇)建设工作指南(试行)》。2021年7月,中国地质学会公布了首批8个三星级地质文化村,18个挂牌筹建地质文化村(殷小艳等, 2021) ,地质遗迹特征和资源禀赋各有特点(表1)。但是作为一项新生事物,地质文化村在理论研究层面成果较少,少数学者对地质文化村的科学内涵与建设内容、单体地质文化村地质遗迹景观与保护等进行了研究(赵洪飞等,2018;丁华等,2021),整体上需要进一步深层次的系统剖析和研究。本文将基于乡村振兴视角,以“生态振兴”、“文化振兴”、“产业振兴”、“人才振兴”和“组织振兴”五个方面为总纲,引入“两山理论”、“场所精神理论”、“产业经济理论”、“相关利益主体理论”、“乡村治理理论”等视角,探索构建地质文化村建设的理论框架及实践模式,以期为地质文化村科学、有序、可持续发展提供科学依据。

表1 全国首批地质文化村统计一览表Table 1 Statistical list of the first batch of geological culture villages

地质文化村名称地质遗迹特征人文资源备注全国首批挂牌筹建地质文化村广东省韶关市仁化县夏富村丹霞地貌李氏宗祠、“三盘菜”(石螺、坭鱼、红烧肉)广东最美古村落、旅游名村湖北省十堰市郧阳区鲍峡镇武当山群变质岩剖面、元古代辉绿岩剖面、寒武系水沟口组等;寒武纪绿松石及矿产地质遗迹、矿业生产遗迹、矿山社会生活遗迹等云盖寺等宗教古建筑;凤凰灯舞、闹莲船、郧阳四六句边贸重镇湖南省娄底市冷水江市锡矿山镇国家锑品研发和出口基地、众多典型矿冶遗址古碉堡、忆苦窿、烈士塔、千米垂直层次直井、锑都文化博物馆世界锑都甘肃省定西市漳县九居谷村泥盆纪—二叠纪丹霞山块群、翁形围谷、石柱等(2亿至0.65亿)定西地域特色文化新疆阿勒泰地区富蕴县塔拉特村泥盆纪花岗岩地貌景观、可可托海伟晶岩稀有金属矿床遗迹景观、小型峡谷地貌哈萨克族民俗风情国家森林乡村、乡村旅游重点村、全国生态文化村

1 地质文化村建设的理论框架构建

地质文化村(镇)是依托乡村地质资源禀赋,通过深度挖掘地质科学和文化,将其与乡村建设相融合,发展特色产业和经济,提升乡村生活品质和文化内涵,形成的宜居宜业特色乡村(《地质文化村(镇)建设工作指南(试行)》,2020)。建设地质文化村是地质公园、矿山公园、温泉之乡等保护区建设的补充和完善,是保护地质环境和非等级地质遗迹保护的积极探索和尝试,也是建设美丽乡村、促进乡村高质量发展的现实需要,更是普及地球科学知识、提高全民文化素质的重要途径。基于乡村振兴视角,地质文化村具有“六维属性”和“六大建设重点”,“六维属性”是指主要功能、空间载体、建设主题、利益主体、行为准则、价值导向等属性,“六大建设重点”是以“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效和生活富裕”为总要求,围绕基础设施和公共服务体系、地质文化产品IP、高效产业及项目、多元人才体系、地质保护措施、文化村管理机构等方面开展(丁华等,2020)。由于地质文化村发展历史极短,与地质公园、美丽乡村等相比,发展面临新的形势和要求,也没有其他国家的理论和模式可以借鉴,基于乡村振兴视角,围绕“生态振兴”、“文化振兴”、“产业振兴”、“人才振兴”和“组织振兴”,构建新时代地质文化村建设的理论体系、探索实践模式显得十分迫切而且必要。

1.1 生态振兴:两山理论——以“地质保护优先”+“科学合理利用”为核心宗旨

2005年8月,习近平总书记首次提出“绿水青山就是金山银山”的科学论断;2006年3月,习近平总书记对“绿水青山”与“金山银山”关系作了系统性阐释,提出了“三个阶段”的关系论;2017年10月,党的十九大报告指出必须树立和践行“绿水青山就是金山银山”的理念。“两山理论”是在我国生态环境问题越来越突出的背景下提出的,要求社会主义发展既不能只看到“金山银山”而忽视“绿水青山”,也不能只重视“绿水青山”而舍弃“金山银山”(卢宁,2016.;马勇等,2018;胡咏君等,2019;杨莉等,2019),生态环境保护是经济发展的战略底线,同时要将良好的生态环境变成推进我国向前发展的生产力。基于“两山理论”,要求地质工作显著增强以支撑服务生态文明建设(钟自然,2018)。地质文化村是贯彻落实习近平总书记生态文明思想的地质遗迹和环境保护实践探索,是地质工作助力乡村振兴的重要途径,首先要以地质遗迹和环境保护为要务,以此为基础做好科学合理利用,将地质遗迹和环境保护转化为资源优势,在保护中发展,在发展中保护,构建生态产业化和产业生态化为主体的生态经济体系。

1.2 文化振兴:场所精神理论——以“讲好地质故事”+“传承乡村文化”为发展动力

1979年,挪威建筑理论家诺伯格·舒尔茨从建筑学的角度提出了“场所精神”(genius loci),指出场所是一种人化的空间,其物质和精神特性被认同后,折射出场所精神。场所精神深入揭示了实体空间的形式所负载的地方特性和文化特性的意义,揭示了人的生活方式与所处环境的紧密关系(陈育霞,2003;王鹏,2011)。现代人感知场所精神的主要路径是“方向感”(orientation)和“认同感”(identification)。基于场所精神理论,地质文化村应以村落空间载体为依托,明确地质遗迹景观和地质环境的特点、形成原因及演化历史,突出独特的地质主题,讲好地球故事,并科学阐释乡村聚落选址、农业发展、民俗风情等与区域地质演化的关系,彰显地质文化,使地质文化与美丽乡村建设、产品开发全面结合,找到“地质文化+乡村文化”的切入点、助力点和引爆点,形成“地质文化+乡村文化”相结合的地质科普、观光、休闲、度假的线路和项目,使地质文化村成为讲好地质故事、传承乡村文化的平台和手段。

1.3 产业振兴:产业经济理论——以“产业体系构建”+“村民增收致富”为重点内容

地质文化村的产业体系构建是乡村振兴的关键因素和重要基础,产业兴旺是解决农村问题的前提,如何培育、壮大、优化乡村产业规模和结构是地质文化村要解决的重要问题。产业经济主要以具有某种共同特征的产业集合或集群为研究对象,揭示产业结构、产业组织等的形成因素及特征。产业经济理论内涵丰富,包含有产业组织理论、产业结构理论、产业关联理论、产业集群理论、产业生态理论等。传统的产业组织理论体系主要是由张伯伦、梅森、贝恩、谢勒等建立的,即著名的市场结构、市场行为和市场绩效理论范式(又称SCP模式)(张艳辉,2005);其后,在区位理论、大推进理论、增长极理论、网络理论等的研究基础上,产生了产业关联、产业集群、产业生态等(赵秀丽,2011)。基于产业经济理论,地质文化村应开展详细综合的地质遗迹和地质环境调查,围绕区域特色农业、特色养殖业、农产品加工等,通过农业地质、土壤地球化学、水文地质、旅游地质、工程地质、区域地质灾害防治等手段,为乡村高附加值、高效能的优势特色高效产业的选择提供科学依据;因地制宜地发展生态农业、绿色农业、地质旅游、研学教育、生态康养、乡村旅游等产业,促进乡村产业体系的构建和村民的增收致富,最大限度地实现生态效益、社会效益和经济效益的协调统一,充分展现地质工作服务社会的功能。

1.4 人才振兴:利益主体理论——以“人才队伍建设”+“共建共享共赢”为建设方式

1963年,斯坦福研究所(Stanford Research Institute)首次使用了利益主体理论这个术语,后来弗瑞曼(Freeman)发展并进一步完善了利益主体理论,对某一组织利益主体的界定是“可以影响该组织目标的实现或受该目标影响的任何组织或个体”(丁华等,2012)。地质文化村建设中涉及到多个相关利益主体,包括自然资源管理部门、环境保护部门、农业农村部门、地学科研机构、旅游科研机构、村委会、社区村民、城乡游客等。首先,政府各职能部门、村委会是建设的主要力量,应做好地质文化村的人才培训和建设,形成懂地质、讲地质、用地质的人才队伍;其次,各司其职,准确定位,政府做好基础设施建设和公共服务配套,科研机构做好智力支持和指导,村委会和居民应做好产业发展,游客践行绿色旅游;第三,牢固树立人人都是“生态卫士”的理念,齐心协力以及多方合作共同推进地质文化村建设,活化乡村地质文化,助力乡村振兴,推动地方社会精神文明建设,提高公众保护意识,共享地质文化村的发展成果,形成合作共赢的局面。

1.5 组织振兴:乡村治理理论——以“地质价值认同”+“基层组织建设”为根本保证

20世纪90年代,治理与善治理论成为西方学术界最具有影响力的理论体系。在90年代后期,中国学者将西方治理理论与中国“三农”问题结合,提出了“乡村治理”理论,并不断深入剖析和丰富完善(苏敬媛,2010)。中国乡村治理理论强调治理主体多元化、权力配置多元化、以公共利益为目标导向和治理过程自主化(王新心,2015)。基于乡村治理理论,地质文化村建设、发展应坚持党管农村工作,以现有村党支部为依托,以党员为抓手,建设地质文化村管理机构;落实党政一把手是地质遗迹和地质环境保护第一责任人,把坚持党的领导与尊重农民主体地位统一起来,让农民真正成为地质保护和利用的参与者、建设者和最主要的依靠力量。以地质遗迹和环境就是金山银山价值认同为基础,推动地质文化村建设,深化村民自治实践,以地质遗迹和地质环境保护及合理利用为契机,培养造就一批坚强的农村基层党组织和优秀的农村基层党组织书记,发展农民合作经济组织,建立现代乡村地质治理体制,确保乡村社会充满活力、安定有序。

按照地质文化村(镇)建设的“地质为基、文化为魂、融合为要、惠民为本”的原则,基于乡村“生态振兴”、“文化振兴”、“产业振兴”、“人才振兴”和“组织振兴”,构建地质文化村建设的理论框架(图1)。

图1 基于乡村振兴视角地质文化村理论框架体系构建Fig. 1 Construction of theoretical framework system of geological culture village

2 地质文化村的实践模式

依据《地质文化村(镇)建设工作指南(试行)》,地质文化村的建设坚持因地制宜、突出特色,可分为“地质+生态旅游”、“地质+生态农业”、“地质+自然教育”、“地质+生态康养”、“地质+创新创意”、“地质+综合服务”等六种建设模式,这些模式主要基于地质文化村发展的主要功能或主要资源要素提出,例如,生态旅游、自然教育、生态康养、综合服务是主要旅游功能;生态农业、创新创意是资源要素,较好指导、引领了地质文化村的发展方向。在此基础上,围绕乡村振兴,本文主要基于“三农”发展、空间特点、资源开发和运营管理视角,提出以下模式:

2.1 “三农”发展:“三生一体”模式

地质文化村是“地质文化”主题内容与“村域”载体的有效叠加,其发展建设对村(镇)道路、水电、卫生等基础设施和公共服务体系完备提出了基本要求,对产业构建和惠民富民提出了基本定位。通过地质文化村建设,可大力发展乡村基础设施和公共服务体系,提升乡村环境品质,发展特色农业产业和经济,提高农民收入和生活质量,使农村建设、农业生产、农民生活三者紧密衔接、互相促进,成为农村、农业和农民协同发展的“三生一体”模式,使村落变成宜居宜业的特色乡村。

2.2 空间特点:“二近”模式

从空间特点看,地质文化村建设主要体现“二近”模式——“近景、近园”。

近景模式主要是指地质文化村位于优美或独特的地质遗迹景观区域内或周边,例如湖北省宜昌市远安县落星村,位于三叠纪水生爬行动物化石等遗迹景观区,拥有三叠纪远安“贵州龙”和全球独一无二的湖北鳄类化石、最原始的鱼龙类化石和最早的鳍龙类化石等海生动物化石,被称为“中国化石第一村”。

近园模式主要是指地质文化村位于地质公园内或公园周边,例如山东省泰山景区曹家庄地质文化村,地处泰山世界地质公园周边,以2.5 Ga左右侵位的二长花岗岩为主,具有崩塌类、球形风化类及典型现象或地质关系类。

2.3 资源开发:“多元融合”模式

地质文化村将地球故事和村镇历史融合、农业地质和农耕文化融合、环境地质和村民生活融合,具有科普教育、审美游览、休闲度假、地质研学、养生康疗等一系列的科学研究和社会经济功能,基于乡村产业振兴视角,地质文化村除了依托地质遗迹和地质环境资源外,还充分挖掘、利用各类资源,例如国家地理标志产品(福建大田县华兴镇杞溪村“大田高山茶”等)、民俗风情(贵州省六盘水市钟山区月照村彝族查尔瓦传统服饰、坨坨肉等)、品牌民宿、传统民居等各类资源,大力发展生态农业、青少年研学、地质旅游、乡村旅游、文创等产品,围绕“吃、住、行、游、购、娱”构建产业体系,使地质遗迹景观的科学价值、审美价值、科普价值、生态价值和其他资源的人文价值、社会价值充分融合,不断增强核心吸引力,形成多元融合发展模式。

2.4 运营管理:“村支两委+村民”主导模式

地质文化村发展中,一直坚持党管农村工作,以现有村支两委为依托,设立地质文化村管理机构。运营管理上,可以总结为“村支两委+村民”、“村支两委+合作社+村民”、“村支两委+村民+外来企业”、“村支两委+合作社+村民+外来企业”等模式,这些模式充分反映了村支两委和村民在地质文化村中的主导作用,也充分体现了地质文化村“惠民为本”的理念,让村民实现物质上富裕、精神上富有,村民的幸福感和获得感不断提升。

3 未来对策与建议

3.1 大力开展全国创建试点

积极推进在不同地质构造背景、地质遗迹景观的山水生态区、户外运动区、乡村旅游区、休闲农业区、休闲度假区等地建设地质文化村,积极鼓励在地质资源丰富的旅游脱贫重点区(县)建设地质文化村,积极扶持在地质资源丰富但发展基础薄弱的区域建设地质文化村。在全国开展地质文化村试点工作,围绕“地质+生态旅游”、“地质+生态农业”、“地质+自然教育”、“地质+生态康养”、“地质+创新创意”、“地质+综合服务”等六种建设模式,评选一批发展基础较好、地质文化主题突出、建设和经营管理水平先进、互联网等智慧手段得当、综合效益突出的示范村,总结发展经验,推广运营模式,引导功能升级。

3.2 加大地质文化村的理论研究

随着经济社会的发展、人们生活质量的提高和对美好文化的追求,人们对地质文化村的需求越来越高,作为一项新生事物和乡村振兴的重要手段,其理论研究与实践模式凝练总结尚处于起步阶段和空白状态。在未来发展中,国家和地方各级政府应积极因地制宜,加大理论研究的资金投入和研究深度,坚持“一村一品”的特色发展道路,坚持逐步完善地质文化村系列标准,精心培育地质文化新业态和新模式,进一步丰富、完善地质文化村的理论框架体系。

3.3 构建服务地方工作机制

地质文化村是新时代背景下区域综合地质调查助力乡村振兴的重要抓手,是地质科学文化与乡村振兴的有机结合,是将地质资源转化为社会经济产品的载体。未来应以项目为纽带,从过去单一注重地质保护逐步向“保护优先、合理利用、资源融合、部门联动、品牌建设、项目推进”转变;按照不同发展模式,构建服务地方工作机制,做好地质文化村规划编制、基础设施建设、公共服务体系建设、地质遗迹和环境保护、人员培训等工作,体现生态文明建设理念,形成各相关利益主体共建共享的局面。

4 结语

地质文化村建设是新时代背景下的地学新课题,其建设是积极响应乡村振兴等国家战略的地质实践,是地质公园体系的补充和完善,也是对于地质环境和非等级地质遗迹保护的探索和尝试,其理论体系构建与实践模式探索对于地质文化村科学、有序、可持续发展具有重要意义。基于“两山理论”、“场所精神理论”、“产业经济理论”、“利益主体理论”、“乡村治理理论”等,本文提出了地质文化村发展的核心宗旨、发展动力、重点内容、建设方式和根本保证;基于“三农”发展、空间特点、资源开发和运营管理视角层面,提出了地质文化村的“三生一体”、“二近”、“多元融合发展”、“村支两委+村民”主导等发展模式。从发展前景看,地质文化村的建设和推行不仅创新了地质遗迹保护的方式和手段,还将极大丰富村落的文化内涵并促进旅游业发展,带动村民增收致富,未来应大力开展全国创建试点,加大地质文化村理论研究的广度和深度,构建服务地方工作机制。

(The literature whose publishing year followed by a “&” is in Chinese with English abstract; The literature whose publishing year followed by a “#” is in Chinese without English abstract)

陈育霞. 2003. 诺伯格·舒尔茨的“场所和场所精神”理论及其批判. 长安大学学报(建筑与环境科学版), 20(4): 30~33.

丁华, 董风, 岳丹. 2012. 中国国家地质公园相关利益主体研究——以翠华山和云台山国家地质公园为例. 干旱区资源与环境, 26(6): 205~213.

丁华, 张茂省, 栗晓楠, 苟青青, 孙萍萍. 2020. 地质文化村:科学内涵、建设内容与实施路径. 地质论评, 66(1): 180~188.

丁华, 丁辉, 张悦, 廖文强, 陈鑫源. 2021. 区域综合地质调查助力乡村振兴的关键内容、战略路径与未来对策. 地质论评, 67(2): 467~475.

董颖, 李慧. 2021. 让地质文化融入乡村建设[N]. 中国自然资源报, 2021-03-11(007).

杜少喜, 钞中东, 游军, 杨克俭. 2018. 民生地质如何精准支撑服务“乡村振兴战略”. 矿产勘查, 9(9): 1834~1840.

胡咏君, 吴剑, 胡瑞山. 2019. 生态文明建设“两山”理论的内在逻辑与发展路径. 中国工程科学, 21(5): 151~158.

卢宁. 2016. 从“两山理论”到绿色发展:马克思主义生产力理论的创新成果. 浙江社会科学, 32(1):22~24.

马勇, 郭田田. 2018. 践行“两山理论”: 生态旅游发展的核心价值与实施路径. 旅游学刊, 33(8): 16~18.

苏敬媛. 2010. 从治理到乡村治理:乡村治理理论的提出、内涵及模式. 经济与社会发展, 8(9): 73~76.

王鹏. 2011. 解读诺伯格——舒尔茨的“场所与场所精神”理论. 城市建设理论研究(电子版), 000(22): 1~3.

王新心. 2015. 乡村治理理论的来源及其核心观点. 无锡商业职业技术学院学报, 15(2): 44~46, 53.

杨莉, 刘海燕. 2019. 习近平“两山理论”的科学内涵及思维能力的分析. 自然辩证法研究, 35(10): 107~111.

殷小艳, 张丽华. 2021. 中国地质学会公布首批地质文化村(镇). 地质论评, 67(4): 917,

张艳辉. 2005. 基于生态学视角的产业经济理论新阐释. 学术研究, 10: 34~39, 147.

赵洪飞, 鲁明, 赵小菁. 2018. 贵州六盘水月照旅游地质文化村地质遗迹景观资源特征及其保护. 贵州地质, 35(1): 60~64.

赵秀丽, 纪红丽. 2011. 产业经济理论的回顾与发展——基于网络的视角. 税务与经济, (2): 12~16.

中国地质调查局, 中国地质学会. 2020. 地质文化村(镇)建设工作指南[OL]. [2022-02-19] (2020-05-07) https://www.cgs.gov.cn/tzgg/tzgg/202005/t20200509_636506.html

中华人民共和国中央人民政府. 2019. 国务院关于促进乡村产业振兴的指导意见[OL]. [2022-02-19] (2020-06-28) http://www.gov.cn/zhengce/content/2019-06/28/content_5404170.htm

钟自然. 2018. 做好传统地质、建好绿水青山——在中国地质学会第十二次全国会员代表大会上的讲话. 地质论评, 64(1): 10~14.

Chen Yuxia. 2003&. Introduction and criticim of Norberg Schulz’s “place and place spirit” theory. Journal of Chang’an University (Arch. & Envir. Science Edition), 20(4): 30~33.

China Geological Survey, Geological Society of China. 2020#. Guide to the construction of geological culture villages (towns)[OL]. [2022-02-19] (2020-05-07) https://www.cgs.gov.cn/tzgg/tzgg/202005/t20200509_636506.html

Ding Hua, Dong Feng, Yue Dan. 2012&. The researches on the related stakeholders of the national geological parks. Journal of Arid Land Resources and Environment, 26(6): 205~213.

Ding Hua, Zhang Maosheng, Li Xiaonan, Gou Qingqing, Sun Pingping. 2020&. Geological culture village: scientific connotation, construction content and implementation path. Geological Review, 66(1): 180~188.

Ding Hua, Ding Hui, Zhang Yue, Liao Wenqiang, Chen Xinyuan. 2021&. Keycontents, strategic path and future countermeasures of regional comprehensive geological survey to help rural revitalization. Geological Review, 67(2): 467~475.

Dong Ying, Li Hui. 2021#. Integrate geological culture into rural construction[N]. China Natural Resources News, 2021-03-11(007).

Du Shaoxi, Chao Zhongdong, You Jun, Yang Kejian. 2018#. How to accurately support the “Rural revitalization strategy” in livelihood geology. Mineral Exploration, 9(9): 1834~1840.

Hu Yongjun, Wu Jian, Hu Ruishan. 2019&. Internal Logic and development path of the “Two Mountains” theory for ecological civilization construction. Engineering Sciences, 21(5): 151~158.

Lu Ning. 2016#. From “Two Mountains” theory to green development: Innovative achievement of Marxist theory of productivity. Zhejiang Social Sciences, 32(1): 22~24.

Ma Yong, Guo Tiantian. 2018#. Practicing “Two Mountains” theory: Core value and implementation path of eco-tourism development. Tourism Tribune, 33(8): 16~18.

Su Jingyuan. 2010&. From governance to rural governance: Proposal, connotation and model of rural governance theory. Economic and Social Development, 8(9): 73~76.

The Central People’s Government of the People’s Republic of China. 2019#. Guiding opinions of the State Council on promoting the revitalization of rural industries[OL]. [2022-02-19] (2020-06-28) http://www.gov.cn/zhengce/content/2019-06/28/content_5404170.htm

Wang Peng. 2011#. Interpretation of Norberg-Schulz’s theory of “place and place spirit”. Theoretical Research in Urban Construction. 000(22): 1~3.

Wang Xinxing.2015&. Sources and key viewpoints of rural governance theory. Journal of Wuxi Institute of Commerce, 5(2): 44~46; 53.

Yang Li, Liu Haiyan. 2019&. Analysis of scientific connotation and thinking ability of Xi Jinping’s “Two Mountains” theory. Studies in Dialectics of Nature, 35(10): 107~111.

Yin Xiaoyan, Zhang Lihua. 2021#.The Geological Society of China announces the first batch of geological culture villages (or towns). Geological Review, 67(4): 917.

Zhang Yanhui. 2005&. A new explanation of the theory of industrial economics based on the view point of ecology. Academic Research, (10): 34~39+147.

Zhao Hongfei, Lu Ming, Zhao Xiaojing. 2018&. Characteristics of geoheritage landscapes and its protection measures in Yuezhao tourism geo-culture village, Liupanshui, Guizhou Province. Guizhou Geology, 35(1): 60~64.

Zhao Xiuli, Ji Hongli. 2011&. The retrospect and development of industrial economic theory——Based on the network perspective. Taxation and Economy, (2): 12~16.

Zhong Ziran. 2018#. More efforts to do traditional geology, more beautful to construct blue streams and green hills.Geological Review,64(1): 10~14.