“让学课堂”:让数学学习真实发生

2022-03-26沈正会

沈正会

[摘 要]“让学课堂”基于“学习的本质是学习者的活动”这一核心理念,通过尝试、分享、融通这三个核心板块开展课堂教学,让课堂从先讲后练到先试后导、让学生从被动接受到主动展示、让时间从以教师为主到以学生为主、让设计从以备教为主到以备学为主、让交流从浅层问答到深度对话,实现课堂教学从知识传递到知识建构的转型,让学生的数学学习真实发生。

[关键词]让学课堂;教学范式;实施策略;数学学习

[中图分类号] G623.5 [文献标识码] A [文章编号] 1007-9068(2022)36-0001-04

从大量的随堂听课与调研中发现,当前的小学数学课堂仍存在一些不可忽视的问题,如教师的教学多采用“先讲后练,先教后学”的模式,即“教师讲,学生听;教师问,学生答;教师出题,学生做题”。这样教学,学生的课堂练习时间少,做不到及时反馈,导致学生始终处于被动接受的地位;同时,学生的学习过程停留在疑似学习、浅层学习上,甚至是虚假学习,致使学习能力没有得到相应的发展。那么,如何贯彻落实“以学生发展为本”的课程理念,着眼于学生数学能力的可持续发展呢?2017年起,笔者开展了小学数学“让学课堂”的实践探索,旨在开发出能够尊重儿童天性、推动儿童自主学习和主动发展、引领儿童进一步主动探索和发现的课堂教学范式,打造以人为本、目标多元、氛围民主、手段多样、内容开放、动态生成的课堂教学文化,真正实现每一位儿童学习主权的回归。

一、“让学课堂”的内涵和特征解析

1.“让学课堂”的内涵

“让学”,指教师基于“学习的本质是学习者的活动”这一核心理念,让学生亲身经历学习的过程,给学生提供充足的学习时间与空间,保证学习活动正常展开和学习行为真实发生,使学生实现知识建构和能力提升。

所谓“让学课堂”,就是教师设计科学、合理、有价值的问题或学习任务,先让学生自主尝试与思考,再在教师的指导下,通过讨论、分享、质疑、倾听等活动,学会自主学习、协作学习和探究学习的课堂。教师在课堂教学中主动、适时地退让,让时空、让机会、让实践、让质疑,以实现学生的学习行为真实发生。

2.“让学课堂”的特征

一是主动学习。学生对学习充满兴趣,在情境、问题或学习任务的驱动下进行探究,主动参与学习过程,生生之间的互动自然生发。在这样的课堂中,学生积极与人交流、合作、分享、讨论,并能互相评价、补充与纠错等。

二是自主探究。这是“让学课堂”的显著特征之一。教师根据具体的教学内容,激发学生的探究欲望,促使学生深入探究。课堂上先让学生自主学习、自主思考,自己去发现问题、提出问题,再分析问题、解决问题,引导学生构建多样化的学习方式。

三是深度思维。首先,积极思考,思维活跃。学生围绕学习内容深入思考、对话,积极表达与展示自己的思维过程。其次,善于思考,思维深刻。学生积极反思,敢于质疑,能提出有意义的问题和发表自己的观点,并深入思考他人的观点,课堂上能提出自己的独到见解。

四是智慧引领。教师“引”的智慧决定学生“思”的深度。课堂教学中,教师根据学生的兴趣爱好,聚焦知识的疑难点、薄弱点予以引导,并在学生思维的拐点处点拨、思维的停滞处疏解、思维的盲点处点化,使学生能够在得当有度的引导下完成知识的自主建构。

二、“让学课堂”的基本范式

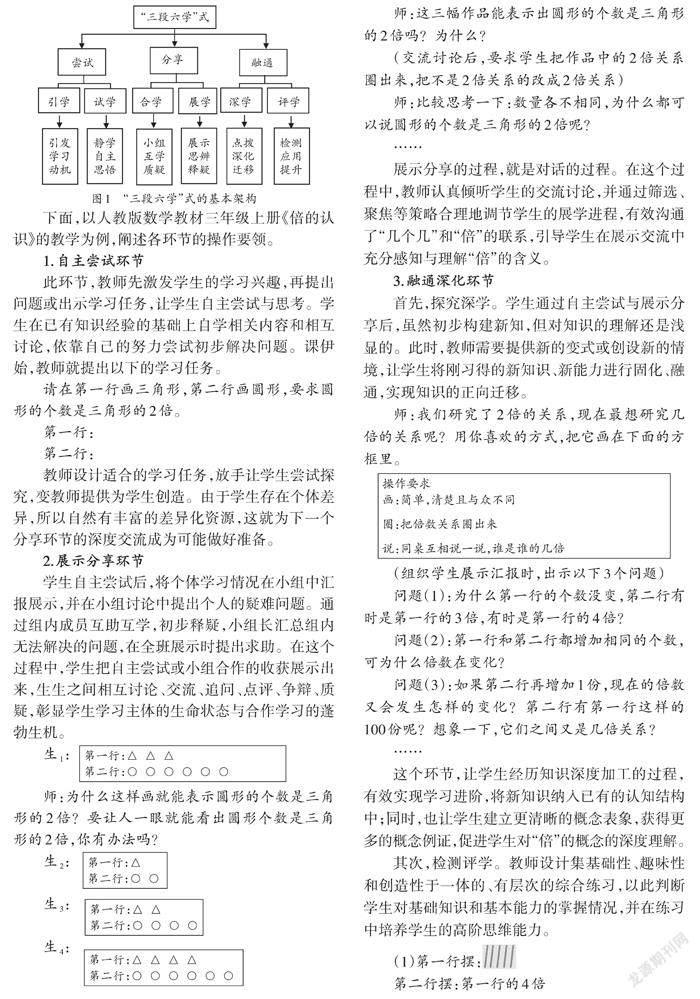

经过多年的研究与实践,笔者探索与构建了小学数学“让学课堂”的基本范式,概括为“三段六学”式(见图1)。

下面,以人教版数学教材三年级上册《倍的认识》的教学为例,阐述各环节的操作要领。

1.自主尝试环节

此环节,教师先激发学生的学习兴趣,再提出问题或出示学习任务,让学生自主尝试与思考。学生在已有知识经验的基础上自学相关内容和相互讨论,依靠自己的努力尝试初步解决问题。课伊始,教师就提出以下的学习任务。

请在第一行画三角形,第二行画圆形,要求圆形的个数是三角形的2倍。

第一行:

第二行:

教师设计适合的学习任务,放手让学生尝试探究,变教师提供为学生创造。由于学生存在个体差异,所以自然有丰富的差异化资源,这就为下一个分享环节的深度交流成为可能做好准备。

2.展示分享环节

学生自主尝试后,将个体学习情况在小组中汇报展示,并在小组讨论中提出个人的疑难问题。通过组内成员互助互学,初步释疑,小组长汇总组内无法解決的问题,在全班展示时提出求助。在这个过程中,学生把自主尝试或小组合作的收获展示出来,生生之间相互讨论、交流、追问、点评、争辩、质疑,彰显学生学习主体的生命状态与合作学习的蓬勃生机。

生1:

师:为什么这样画就能表示圆形的个数是三角形的2倍?要让人一眼就能看出圆形个数是三角形的2倍,你有办法吗?

生2:

生3:

生4:

师:这三幅作品能表示出圆形的个数是三角形的2倍吗?为什么?

(交流讨论后,要求学生把作品中的2倍关系圈出来,把不是2倍关系的改成2倍关系)

师:比较思考一下:数量各不相同,为什么都可以说圆形的个数是三角形的2倍呢?

……

展示分享的过程,就是对话的过程。在这个过程中,教师认真倾听学生的交流讨论,并通过筛选、聚焦等策略合理地调节学生的展学进程,有效沟通了“几个几”和“倍”的联系,引导学生在展示交流中充分感知与理解“倍”的含义。

3.融通深化环节

首先,探究深学。学生通过自主尝试与展示分享后,虽然初步构建新知,但对知识的理解还是浅显的。此时,教师需要提供新的变式或创设新的情境,让学生将刚习得的新知识、新能力进行固化、融通,实现知识的正向迁移。

师:我们研究了2倍的关系,现在最想研究几倍的关系呢?用你喜欢的方式,把它画在下面的方框里。

(组织学生展示汇报时,出示以下3个问题)

问题(1):为什么第一行的个数没变,第二行有时是第一行的3倍,有时是第一行的4倍?

问题(2):第一行和第二行都增加相同的个数,可为什么倍数在变化?

问题(3):如果第二行再增加1份,现在的倍数又会发生怎样的变化?第二行有第一行这样的100份呢?想象一下,它们之间又是几倍关系?

……

这个环节,让学生经历知识深度加工的过程,有效实现学习进阶,将新知识纳入已有的认知结构中;同时,也让学生建立更清晰的概念表象,获得更多的概念例证,促进学生对“倍”的概念的深度理解。

其次,检测评学。教师设计集基础性、趣味性和创造性于一体的、有层次的综合练习,以此判断学生对基础知识和基本能力的掌握情况,并在练习中培养学生的高阶思维能力。

(1)第一行摆:

第二行摆:第一行的4倍

第二行摆( )个5根,一共是( )根。

(2)

……

设计综合练习,意在及时检测学生对“倍”的概念的理解程度。同时,综合练习做了进一步的变式与延伸,从有序摆放到无序摆放及花朵图变为长条图、线段图,既使学生理解了“倍”的概念的本质,又有效培养了学生的学科素养。

三、“让学课堂”的实施策略

1.课堂从先讲后练到先试后导

以往传统的数学课堂以“听讲—记忆—模仿—操练”的流程组织教学,导致学生对知识探究过程的体验、感悟不足,形成了知识的碎片化、零散化,因为学生没有真正参与学习,也就没有真正的理解和认知建构。在“让学课堂”中,教师不先讲解例题,不把现成的解题方法和结论告诉学生,而是由教师或学生自己提出问题或学习任务,由学生阅读和思考,自己去尝试解决问题。学生在已有知识经验的基础上自学相关内容和相互讨论,依靠自己的努力尝试初步解决问题。最后,教师根据学生普遍存在的问题和教学重、难点,做适当的引导和点拨。

例如,教学人教版数学教材三年级下册《除数是一位数的笔算除法》时,教师从情境图中引出算式42÷3,组织学生分小棒后,让学生结合分小棒的过程,试着写出除法竖式。

师:(出示以下两个除法竖式)哪个除法竖式有道理呢?

师:(学生讲解后)听了两位同学的讲解与大家的评价,你们觉得哪个除法竖式更能展示出两步分小棒的过程?

生:第二个除法竖式。

师:你们看,第一个除法竖式有没有第一步分4捆小棒,分掉了3捆,还剩1捆的過程呢?有没有第二步分12根小棒的过程?

生:没有。

师:看来,这个除法竖式没有展示出两步分小棒的过程,是先知道了得数14,再用14乘3算出来的。

师:再来回顾一下,刚才我们分小棒分了几次?第一次分的是什么?第二次呢?(在学生回答后,课件动态演示分小棒与竖式相对应的过程)

师:这两次分小棒的过程有什么不同点与相同点?

……

本节课,教师给学生提供自主探索的空间,让学生独立开展学习活动,自行尝试解决问题。在展示交流的过程中,教师给予适当的引导,让学生的探究逐渐走向深入。

2.学生从被动接受到主动展示

展示分享是“让学课堂”的重要环节。在自主尝试之后,学生用多样化的形式展示学习成果,同时提出自己小组无法解决的疑难问题,请求其他组成员一起讨论帮忙释疑。展示的方式可以是个人展示,也可以是小组交流之后派代表展示。在班级展示过程中,教师引导生生互动,并根据学生展示时的表现给予鼓励和肯定,形成课堂激励机制。相信学生的学习潜能,给学生充足思考的时间和机会,就会收到意想不到的效果。

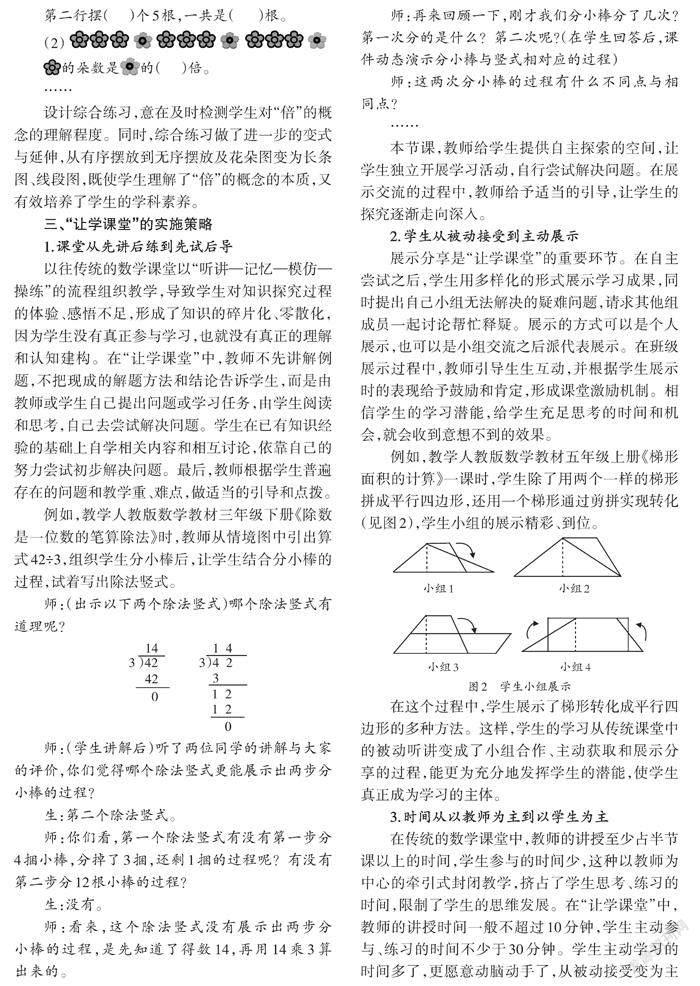

例如,教学人教版数学教材五年级上册《梯形面积的计算》一课时,学生除了用两个一样的梯形拼成平行四边形,还用一个梯形通过剪拼实现转化(见图2),学生小组的展示精彩、到位。

在这个过程中,学生展示了梯形转化成平行四边形的多种方法。这样,学生的学习从传统课堂中的被动听讲变成了小组合作、主动获取和展示分享的过程,能更为充分地发挥学生的潜能,使学生真正成为学习的主体。

3.时间从以教师为主到以学生为主

在传统的数学课堂中,教师的讲授至少占半节课以上的时间,学生参与的时间少,这种以教师为中心的牵引式封闭教学,挤占了学生思考、练习的时间,限制了学生的思维发展。在“让学课堂”中,教师的讲授时间一般不超过10分钟,学生主动参与、练习的时间不少于30分钟。学生主动学习的时间多了,更愿意动脑动手了,从被动接受变为主动探究,课堂教学发生了根本性的变化。

4.设计从以备教为主到以备学为主

传统教学的备课,教师更多地思考“自己应该说什么和做什么”,期望把教科书及教学参考书中的内容准确、全面地讲清、讲顺。“让学课堂”则要求教师改变备课的思维方式,明白备课是教师开给学生的学习“处方”,要让学生明白“去哪里”“怎么去”“怎么知道已经到哪里了”,而不是告诉学生自己要做什么,这样就把思考定位在学生应当“学什么”与可以“怎样学”这两个问题上。也就是说,精准制订学习目标之后,将学习目标转化为学生应当执行并完成的学习任务,思考学生为完成任务所需要经历的学习活动。

例如,教学人教版数学教材五年级上册《平行四边形的面积》一课,教师提出这样的问题:“把一个长方形木框拉成平行四边形,形状变了,面积变不变?为什么?”在学生对问题进行初步的思考和讨论后,教师让他们完成以下3个学习任务。

任务(1):在方格纸上先画出一个面积12平方厘米的长方形,再画出一个与长方形面积相等的平行四边形,并思考面积相等的理由。

任务(2):将长方形和平行四边形面积相等的理由讲述给组员听,并认真倾听其他组员的发言,在交流中看看有什么新的发现。

任务(3):自己总结出计算平行四边形的面积公式,并写出来。

……

这样设计教学,关注学生学会什么、有没有学会、怎么学会,教师把重心放在设计有挑战性的问题和有层次的学习任务上,尽可能地让学生经历知识的发现和形成过程。这样学生探究知识的创造潜能被充分激发,将课堂从以教为中心转变为以学为中心,让学生的数学学习真正发生。

5.交流从浅层问答到深度对话

当前的很多数学课堂,教师用一些过于琐碎的、无意义的问题牵着学生鼻子走,用一些只有唯一答案的问题领着学生朝着同一个方向迈进。这种“满堂问”“串讲串问”式的教学,容易造成课堂交流浅层化。在“让学课堂”中,教师营造民主平等、互为主体的对话氛围,鼓励学生同自己、同他人、同客观世界进行對话。在这种深度对话中,学生自然地表达、倾听、提问、补充、质疑、评价等,进行交互学习,使数学理解、数学思考逐步走向深入。

例如,教学人教版数学教材四年级上册“平行四边形的认识”时,在学生初步感知概念后,教师让他们判断“长方形是否是平行四边形”。学生对这个问题产生了分歧,教师引导学生进一步展开深度对话。

师:对于“长方形是否是平行四边形”,大家有不同的意见,现在请分别说说你们的想法。

生1:我认为长方形不是平行四边形。

生2:长方形的两组对边和平行四边形一样,也分别平行啊!

生3:我还是觉得长方形不是平行四边形。

生4:长方形的两组对边分别平行,我觉得它是平行四边形。

生5:虽然长方形的两组对边分别平行,但它看起来就不是平行四边形。

生6:长方形具备平行四边形的特征,肯定是平行四边形,就像正方形也是特殊的长方形一样。

生7:我明白了。只要两组对边分别平行,肯定就是平行四边形,只不过长方形是特殊的平行四边形。

……

上述教学,教师不急于发表自己的见解,而是让学生先说出自己的判断,产生不同的想法后,再充分讨论,表达自己的观点。在生生互动的思维碰撞中,学生充分暴露认知问题,最终重新回到概念的意义上来思考和分析问题,从而深刻地理解了平行四边形的概念。这样教学,教师没有刻意地进行说教,使学生不仅明白了所学概念的真正含义,更重要的是领悟了学习概念的方法。

“让学课堂”让学生走到“前台”,教师适当“后撤”,从课堂讲授转向组织学习,变讲课为导学,追寻“学”与“导”之间的契合,促使学生的学习真实发生。这样有利于实现课堂教学从知识传递到知识建构的转型,促使学生的数学学习从知识走向素养,获得更好的发展。

[ 参 考 文 献 ]

[1] 汪明华.让学引思:为儿童语文学习打开一片新天地[J].江苏教育,2020(17):7-9,12.

[2] 陈士才.“学导课堂”:重建课堂结构的有效路径[J].江苏教育,2016(33):7-9.

[3] 郜舒竹.“变教为学”说备课[J].教学月刊小学版(数学),2014(Z1):4-7,1.

(责编 杜 华)