基于“竞技状态”的中国特色运动训练过程安排理论

2022-03-23马海峰

马海峰,吴 瑛

(上海体育学院 体育教育训练学院,上海 200438)

新中国成立七十余年来,竞技体育事业取得了辉煌成绩,中国运动员获得的奥运金牌数飞速增加[1]。值得注意的是,这一世界体育史上的奇迹是在中国竞技体育“举国体制”下实施“奥运争光计划”的过程中实现的[2],具有鲜明的中国特色。其中,运动训练过程安排是进行运动训练活动的步骤和程序,是为了实现特定目标在时间维度上安排运动训练活动的表现[3]。不同于欧美等体育强国的运动员以全年参加多赛次的职业比赛为主要目标的运动训练过程安排,中国竞技体育运动训练过程强调确保在奥运会、世界锦标赛等重大比赛上为国争光的前提下,通过市场机制兼顾其他商业性比赛任务来完成。2019年颁布的《体育强国建设纲要》明确指出,到2035年“竞技体育更好、更快、更高、更强······提升竞技体育综合实力,增强为国争光能力”。可见,我国竞技体育的重要使命仍然是在奥运会等重大比赛中取得突破。为此需有符合实现这一目标的运动训练理论的支撑。基于此,“以在重大比赛中取得最好成绩为目标、以发展 ‘竞技状态’为核心的运动训练分期理论”更符合中国竞技体育的实践。

中国经典的运动训练理论在高水平运动员选材定项、训练安排、参赛保障等方面作用显著,尤其在对苏联运动训练过程安排的理论继承和实践应用中体现了中国特色。但是,近十几年来对运动训练过程方面的研究基本上处于“未破未立”的状态,对经典运动训练分期理论提出较多质疑,未建立起符合中国竞技体育实际的运动训练过程安排方面的理论和方法,不利于中国竞技体育水平的进一步提升。现阶段在中国运动训练理论研究中较少从“以举国体制为主、以市场机制为辅”的新思路对中国特色进行挖掘,未能揭示中国高水平运动员训练过程安排的特点和优势,尤其缺乏对“竞技状态”在中国特色运动训练过程安排中的地位的认识。同时,在新冠肺炎疫情严重影响高水平运动员训练过程的情况下,加强对中国特色运动训练过程安排理论的总结和应用具有现实紧迫性。

1 以发展“竞技状态”为核心的运动训练分期理论

1.1 运动训练分期理论形成的背景和实质

运动训练分期理论是苏联著名运动训练学理论学者Л.П.马特维也夫于1964年创立[4],形成这一理论有以下2个背景。

(1)国家竞技战略背景。1952年苏联第1次参加奥运会,在1956年第16届奥运会上其金牌总数(37枚)首次超过美国(32枚)。在赛后总结成功经验时,苏联在国家层面上提出了为保障其国家队运动员在奥运会上战胜美国队,竞技体育应以获得最好成绩为主要目标,依靠国家资源建立科学研究和运动员培养的科学-方法保障体系;而在理论-方法研究层面,Л.П.马特维也夫提出了以备战最重大比赛为目标的运动员全年训练的分期问题[5]。运动训练分期理论是在美苏冷战时期苏联提出国家竞争战略背景下形成的,它要求建立一个在国家统一调度下的全方位科学方法体系,以确保苏联队在奥运会上击败美国队。

(2)严密科学论证背景。20世纪20年代,研究者们发现肌糖原、磷酸原、线粒体以及一些酶类在运动后会出现“下降—恢复—超越”的现象。1972年,雅克夫列夫在总结前人研究的基础上,提出了运动训练提升人体机能能力是由“超量恢复”造成的[6]。20世纪30年代,塞利从病理学的角度发现了机体生命活动中的“应激”和“适应”现象,提出了“适应理论”,将人体的“应激反应”视为包括报警(Alarm)、抵抗(Resistance)和疲惫(Exhaustion)3个阶段的过程。塞利的适应理论为运动训练构建了一个宏观的生物学基础,即人体对外在环境具有自然适应过程。20世纪60年代,部分欧美国家的学者(如美国著名游泳教练员康希尔曼、爱沙尼亚塔尔图大学的维禄等)开始运用适应理论解释机体在训练负荷下的动态变化状况。

Л.П.马特维也夫[7]继承和发展了运动训练的哲学和方法学体系,融汇了包括心理学、史学、社会学、美学、伦理学、运动解剖学、形态学、生物物理学、生物化学、生理学、运动医学、运动计量学等多学科成果,提出了针对运动训练过程安排的分期理论。1964年苏联中央体育学院(现为俄罗斯国立体育大学)成为全苏联体育学院中首个教育学博士学位授予单位。Л.П.马特维也夫的博士学位论文《运动训练分期问题》作为首篇在本校申请答辩的博士学位论文,受到苏联国家最高学位委员会和运动训练学界的广泛关注,专家学者们对其研究成果给予了高度评价。

运动训练分期理论首先在苏联和东欧国家运动员的训练中得到应用,为其在奥运会上占据金牌优势提供了坚实的理论和方法保障,同时在实践中得到进一步完善。当时欧美国家学者多深入地研究单一、具体的训练问题,缺乏对运动训练的整体性理论的总结和认识,尤其缺乏对长期的运动训练过程安排的理论研究。1971年Arnd Krüger[8]首先向西方国家表明,运动训练分期理论是基于数据整理归纳的关于运动训练的一般理论,是指导运动训练、适时出现“竞技状态”并提高运动成绩的理论。运动训练分期理论的实质是以竞技状态形成、保持和暂时消失的规律为主要研究对象,并依据这一客观规律,合理安排运动训练过程,以保证运动员在奥运会、世界锦标赛等重大国际比赛中发挥个人最好水平、获得最佳运动成绩的理论和方法体系,其本质性特点是既揭示了以发展竞技状态为核心安排运动训练过程的客观规律,又强调不是在一般比赛而是在奥运会、世界锦标赛等重大比赛中获得最佳表现和最好成绩。

1.2 “竞技状态”的本质

Л.П.马特维也夫[9]认为,“竞技状态”(Cпopтивнaя фopмa)是在一个大的训练周期(全年或半年)中为获得最佳运动成绩所做的最佳准备程度状态。为了准确理解“竞技状态”的本质,需要了解另一个时常被混淆的概念—“训练程度状态”的含义。“竞技状态”与“训练程度状态”之间既有联系也存在原则性区别。在中国运动训练理论体系中较少使用“训练程度”的概念;在苏联运动训练理论概念体系中,“训练程度”的俄语其实包含 2 个单词:Пoдгoтoвлeннocть和Tpeниpoвaннocть。在词义上前者的内涵更宽泛。Пoдгoтoвлeннocть是被动行动词Пoдгoтoвлeнный派生的名词,表示的是“受培养程度”(宽泛地指运动员在各个方面,如身体、技术、战术、心理等方面的受培养程度)。Tpeниpoвaннocть是被动行动词Tpeниpoвaнный派生的名词,表示的是“受训练程度”(在狭义上主要指运动员通过运动训练获得的发展程度)。由于在中国运动训练理论界一般不使用“运动培养”,只使用“运动训练”,同时很少用被动语态表达术语,因此翻译时不得不把Пoдгoтoвлeннocть译成“训练程度”(广义),而把Tpeниpoвaннocть译成“训练程度”(狭义)。训练程度(广义)指的是通过训练、比赛和其他培养手段使运动员的各方面能力发展达到的程度,表示“受培养程度”,因此是被动语态的名词。因此,依据俄罗斯运动训练理论概念,“训练程度状态”是指运动员在达到一定的受培养程度下所表现出来的状态。

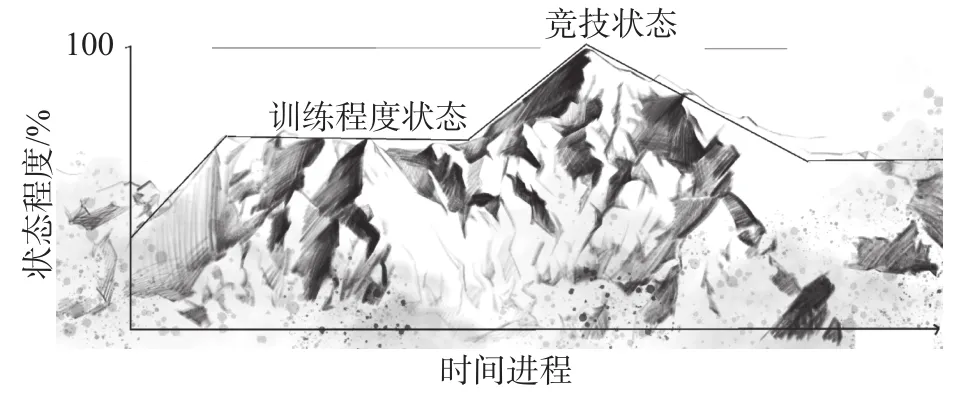

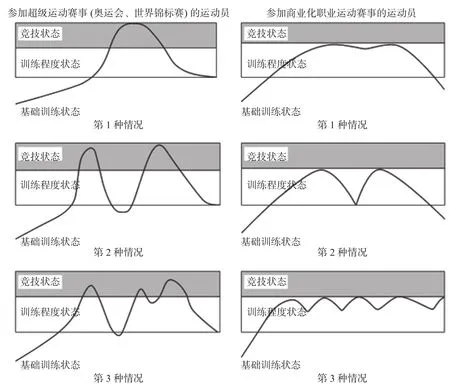

有学者把竞技状态看作是“当负荷维持在高水平上,机体的工作能力亦稳定在较高水平上的一种状态”。苏联链球教练员A.П.邦达尔丘克基于他当时所带领的国家链球队在国际重大比赛中的优异成绩,提出可以在长达7个月的赛季里保持“竞技状态”。他又认为该“竞技状态”比较宽泛,还应包含“最佳竞技状态”“一般竞技状态”等[10]。顾季青等[11]认为,无论是比赛时的状态,还是在训练中的状态,都是运动员竞技能力在某个特定时刻的状态,所以将“竞技状态”释义为“运动员竞技水平的即时状态”。其实这些学者所表述的“竞技状态”都不是该概念的原意。Л.П.马特维也夫定义的“竞技状态”是在运动员的整体训练程度达到相当高的基础上铸成的 “上层建筑”。“竞技状态”与“训练程度状态”的区别主要表现在:①“竞技状态”是重要比赛的比赛时状态,而“训练程度状态”是训练时状态;②“竞技状态”是峰值型的状态(高峰状态),而“训练程度状态”是达到较高水平的状态(高原状态);③“竞技状态”是持续短时间的状态,而“训练程度状态”是在相当一段时间都可维持的状态(图1中“训练程度状态”是较高层次的高原状态,而“竞技状态”是其中的最高峰)。运动训练分期理论并不否定在“训练程度状态”(图1中的高原状态)下参加比赛的可能性,而且可以保持一段较长时间的高水平稳定,但是只有处于“竞技状态”(图1中的最高峰)的运动员才可以以最大的可能性获得最好的运动成绩。本文中所指的“竞技状态”是Л.П.马特维也夫定义的经典“竞技状态”概念,而非“最佳竞技状态”“泛指竞技状态”“训练程度状态”。

图1 “竞技状态”与“训练程度状态”的关系Figure 1 The relationship between competitive state and training level state

2 运动训练分期理论适用于中国举国体制下的运动训练过程安排

运动训练分期理论强调通过一体化方式,逻辑、系统、有序地组织运动训练各要素,使运动员适时出现“竞技状态”[12]。以发展“竞技状态”为核心的运动训练分期理论不仅揭示了运动训练过程安排的一般原理,在实践应用时主要为运动员在重大国际比赛中创造最好运动成绩服务,而且经过苏联和中国几十年的实践证明其是行之有效的,因此,笔者认为运动训练分期理论更适用于中国运动员备战奥运会、世界锦标赛等重大国际比赛,助力奥运争光计划目标的实现。

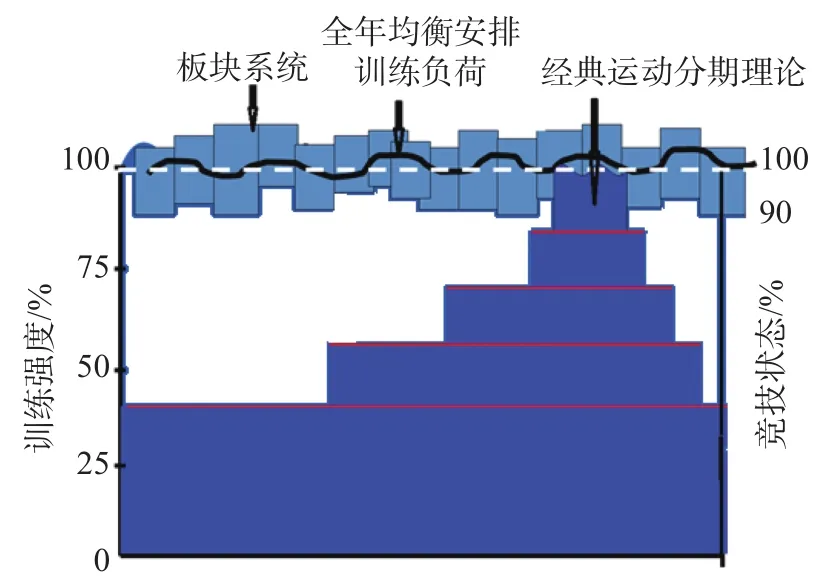

随着现代竞技体育的蓬勃发展,竞赛的极限化、职业化、商业化程度不断增强,以形成“竞技状态”为核心目标的经典运动训练分期理论受到了诸多质疑:①认为Л.П.马特维也夫创立的“竞技状态”理论缺乏自然科学量化研究的具体数据支撑;②认为现代竞技体育比赛次数日益增多,全年训练无须再划分训练周期;③认为现代高水平运动员应全年保持“竞技状态”,每次参赛都应创造优异成绩; ④认为现代竞技体育比赛次数多,赛间间隔时间较短,不应再以形成“竞技状态”的规律安排负荷,训练过程不需要大周期,应以小周期或板块的形式安排,运动员应随时能参加比赛[10]。如 A.H. 沃罗比耶夫[13]认为,Л.П.马特维也夫在训练分期理论中提出的“不同训练阶段负荷量与强度的不同安排和变化”,缺乏生物学研究基础的支持,也不符合实际训练中教练员和运动员的需求,在某种程度上阻碍了运动成绩的提高。他认为运动员要保持“竞技状态”必须全年采用相对平稳的大强度负荷进行专项化训练,并能全年参加比赛(如图2中的“全年均衡安排训练负荷”,其状态常年保持较高的水平)。2005年A.П.邦达尔丘克在《运动训练分期》一书中也提出应依靠不断变化的训练手段,全年维持均衡平稳的大强度训练。

图2 3种不同的运动训练过程安排“竞技状态”特点Figure 2 The characteristics of competitive state in three different sports training processes

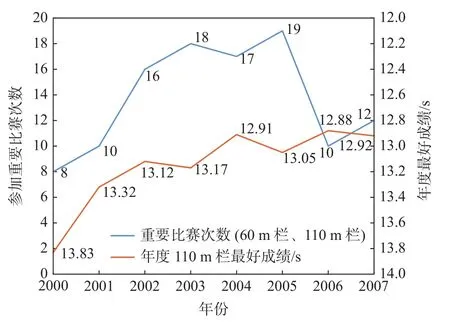

中国优秀田径运动员刘翔在2004年获得奥运会金牌后,由于种种原因未按原定周期计划进行调整,在训练中淡化了大周期,强化与细化小周期,频繁参加各类比赛[14]。有研究[15]指出,在2005年201 d的比赛期内,刘翔参加重要比赛19场,月均参赛2.24场,平均每隔13 d就参加一场跨洲的重要比赛。为了维持这种高水平参赛频率,他的训练非常明确地凸显了全年保持高强度均衡安排训练负荷的理念。甚至从大赛过后的第一天开始,他的每次训练都保持一种类似比赛的高强度负荷,以高强度维持状态。但是由于参赛过多, 2005年他的110 m栏最好成绩只有13.05 s,并导致受伤。相反,在2006年,由于养伤的需要,他参赛总次数降到10次,却以12.88 s的成绩打破了世界纪录。见图3。

图3 2000—2007年刘翔参赛次数与年度最好成绩[16]Figure 3 LIU Xiang race count and the year's best results in 2000-2007

这种“全年均衡安排训练负荷”的训练过程安排具有一定的优势: ①可以较长时间保持高水平训练程度状态,并保证全年10个月顺利参赛的可能性;②训练安排比较简单,只需要采用较高的负荷强度结合专项训练手段,不要求复杂的负荷动态和较多的方法手段变化。莫斯科州立体育学院的米哈依罗夫曾以高水平自行车运动员为样本,研究“全年均衡安排训练负荷”的成功案例。然而,普拉托诺夫以同样的样本和时间节点为对象进行研究,发现正是由于这些运动员试图在全年度的所有比赛中都创造优异成绩,造成上半年的比赛成绩较佳,而在下半年比赛中频频受挫,由此而证实“全年均衡安排训练负荷”方案存在的缺陷。即“全年均衡安排训练负荷”方案除了运动员受伤风险提高之外,由于参赛次数较多,降低了运动员在年度重大比赛中获得最好成绩的概率。

“全年均衡安排训练负荷”的训练过程安排存在的以上缺陷,不符合中国以“奥运争光”为主要目标,以备战奥运会、世界锦标赛为主要战略任务的要求,因为这会使中国运动员在参加重大比赛中达到“竞技状态”、获得本周期中最好成绩的概率(约在5% ~15%)大大降低[5],而且会导致高水平运动员受伤而过早退役。刘翔在2008年和2012年奥运会的受伤和失败,也证明了普拉托诺夫的这种预测。

关于第3种训练过程安排理论—“板块系统”,自1985年Ю.B.维尔赫尚斯基借用Л.П.马特维也夫分期理论的基本概念首次提出“板块安排”的概念,到2005年推出了“板块系统”理论[17],其“板块”概念从“单方向负荷板块”“力量负荷板块”“专项身体训练板块”出发,发展至“基础板块”“专项板块”“比赛板块”。Ю.B.维尔赫尚斯基试图将在对专项身体训练的研究中所归纳的安排原理进一步扩展至整个运动训练过程安排,同时他试图通过全盘否定经典运动训练分期理论,建立独立于前者、全新的理论体系。但是Ю.B.维尔赫尚斯基仅从专项身体训练的局部向整个运动训练过程推进的“先天不足”造成了“板块系统”自身的缺陷。“板块系统”反对在训练大周期中依据“竞技状态”形成的规律划分出准备期、竞赛期和过渡期,但又不可避免地在“板块系统”中实行“分段”,划分出A、B、C 3个板块,即基础板块、专项板块和比赛板块。可见,这只是换了一个名称,无实质性变化和创新。Ю.B.维尔赫尚斯基反对“竞技状态”概念,在笔者查阅的Ю.B.维尔赫尚斯基有关“板块系统”的文章中均未涉及参加奥运会、世界锦标赛等国际重大比赛专门准备的问题。以色列的伊苏林等学者认为,经典运动训练分期不能保障运动员在整个比赛季节中按照现代竞技日程所要求的那样稳定地展示高水平。“板块系统”理论认为,“几周集中优势负荷的高度专项化训练”就可以使运动员出现参加比赛的“状态”,其实是错误地把“训练程度状态”当成“竞技状态”,并认为这种“状态”能够长时间稳定保持,在全年进行多站职业比赛(Л.П.马特维也夫称这种比赛为维持性比赛而非取得最佳比赛成绩的极限性比赛)[5]。

经典运动训练分期以“竞技状态”为起点,围绕“竞技状态”的形成最大程度地提高竞技能力并适时参赛,为教练员根据“竞技状态”发展规律全面、整体地设置运动训练组织过程提供了理论框架。作为运动训练的一般理论,运动训练分期理论区别于具体单一训练理论、方法、技术、生理参数,明确了运动训练过程的核心是确保所有训练安排都应围绕“竞技状态”定点调控[4]。在中国,对运动训练分期理论的质疑,实质上是有些教练员和科研人员缺乏对中国竞技体育举国体制“奥运争光”计划的充分理解,将运动员参加职业比赛的多赛制作为主要目标,忽视以备战奥运会、世界锦标赛等重大比赛为主要战略而造成的主观印象。

从举国体制的视角看,只有中国的竞技体育管理体制和科技保障体制能够满足依据运动训练分期理论建构运动训练过程的需要。从新中国第一次参加奥运会(第23届洛杉矶奥运会)以来,中国共获得284枚奥运会金牌,同时,获得众多世界冠军,打破诸多世界纪录,较快实现了体育大国梦。这一辉煌成就说明中国运动训练理论与竞技体育制度相适应,同时也体现了中国高水平运动训练要求集中规划、集中管理、集中保障的基本特点。这一体制不仅在中国、苏联取得过成功经验,同时也被其他国家借鉴,为了提升国际影响力,力争在奥运会上夺取更多的金牌,在本国实施各有特色的“举国体制”。如英国为了备战伦敦奥运会成立了UK Sport 机构,以国家资金为优秀运动员提供一系列体育科学和医疗保障,以提高运动员竞技能力和比赛成绩,并由此实现了英国在伦敦奥运会进入金牌榜前3 名的目标。又如日本政府举全国及全社会之力备战2020 年东京奥运会,开启了“全日本体制”,以期在本土获得佳绩[18]。

从国内职业体育的角度看,随着中国综合国力的快速提升,职业体育在社会经济领域中扮演了越来越重要的角色。钟秉枢等[19]认为,职业体育(商业体育)是一种以商业牟利为目的的竞技体育活动。职业俱乐部以竞赛作为主产品,职业运动员以参加职业比赛为谋生手段。中国已经明确了竞技体育改革的基本思路,即“举国体制与市场机制相结合”。Л.П.马特维也夫一直认为商业职业比赛属于“经营型竞技运动”[10],将其归为商业的一个特殊领域,这种“经营型竞技运动”是按照在竞技观赏基础上获得利润的规律而存在的。在表面上这类比赛为了达到最大的观赏效果和商业效益,必须对运动员进行最优化的运动训练过程安排(如同古罗马领主花费大量金钱和精力培养角斗士),但职业运动员在这种职业比赛中陷入自我突破和经济效益难以兼顾的困境之中。为了参加众多高奖金的商业性比赛,“经营型竞技运动”的运动员可能采用类似于“板块系统”的短平快训练过程安排,以极力追求长时间保持“伪竞技状态”(可较长时间保持的一种较高水平的“训练程度状态”)。从这一点看,“经营型竞技运动”限制了运动员个体训练程度水平的进一步提高和运动成绩的不断增长。现阶段,中国个别职业化比较深入的项目在国际高水平竞技比赛中不仅未能为国争光,而且训练水平逐年滑坡,便是例证。

现阶段中国竞技体育的主要目标还是“提升竞技体育的综合实力,增强为国争光的能力”,因此,举国体制下的职业体育应在追求职业化的道路上使职业俱乐部和商业比赛继续成为追求更快、更高、更强的代表。这就要求中国高水平运动员不能像“经营型竞技运动”运动员那样安排训练比赛活动,而要根据奥运会、世界锦标赛等国际大赛日程,按照运动员“竞技状态”发展规律,严格理顺运动员的训练比赛活动系统。因此,以培养“竞技状态”在特定比赛上力争获得最好运动成绩为核心的运动训练分期理论更加适合这一战略。

3 中国特色运动训练过程安排理论的主要特征、实施与发展方向

3.1 中国特色运动训练过程安排理论的主要特征

习近平总书记强调要努力构建具有中国特色、中国风格、中国气派的学科体系、学术体系和话语体系。在体育系统,具有中国特色运动训练过程安排理论应是具有中国特色学术和话语体系的组成部分,其性质是在举国体制保障下最大程度地揭示和发展人的自然天赋和个性素质,通过不断取得新的运动成绩而为国争光,用社会价值而非商业利润评价其结果,同时也用来证明社会主义政治经济体制的优越性。

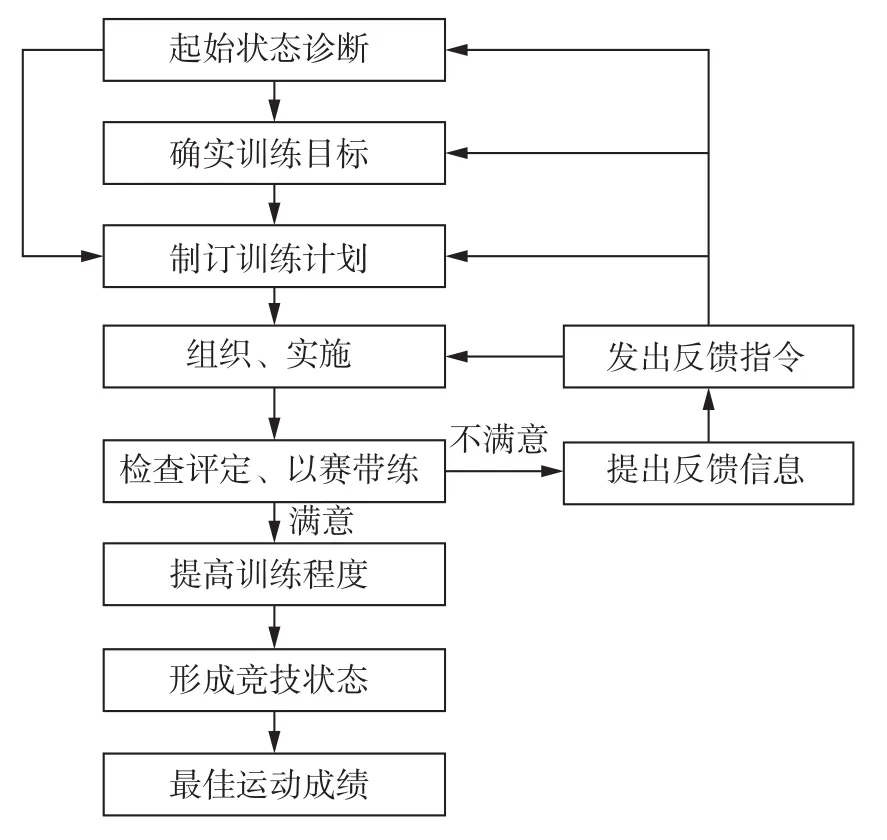

“运动训练过程是一个完整的、复杂的、多层次的过程,我们在安排时,应该区别划出主要的或是决定性的因素,这一主要因素就是训练过程的安排规律—为了达到突破自我的运动成绩的客观规律。”[20]笔者认为,其中首要的客观规律是建立在物质运动普遍规律、人体生物节律、超量恢复规律、适应性规律基础上的“竞技状态”形成规律。运动训练最直接的结果是提高运动员的“训练程度”,包括运动员身体素质的发展程度、专项技战术能力的熟练程度等一系列因素。这些因素是可控的、形成“竞技状态”的基础性因素,它们在训练备战过程中变化较少;在此基础上,通过赛前的减量、利用“超量恢复”的后效应,以及迎战的积极心态等可能把控“竞技状态”形成的易变性部分,即采取“保持基础性部分的稳定性,同时适宜地调节易变性部分”的策略,达到形成“竞技状态”参赛的目的。训练程度是形成“竞技状态”的基础性保障,而运动成绩是“竞技状态”最重要的体现。训练程度的提高不一定可获得期望的运动成绩,只有有计划、有目的地掌控各种形成“竞技状态”的操作性部分,并通过比赛与对手竞争,才能获得优异的运动成绩。在此过程中,形成“竞技状态”是连接训练程度与运动成绩的中介。罗平[21]认为,运动训练和参赛分别代表着运动员生物能量的2个方面:训练是能量的积累;比赛是能量的释放。“竞技状态”无疑成为生物能量转换范畴内联系训练和比赛的纽带,并跨越这2个过程,在一定范畴内周期性循环发展。在包括通过起始状态诊断、确定训练目标、制订并调整训练计划等以实现目标的整个运动训练过程中,各环节均按照“竞技状态”的发展规律有序进行。

笔者认为,应以提高训练程度水平、形成“竞技状态”为核心,从运动训练过程安排中的各因素,包括起始状态诊断,目标状态建立,制订、组织和实施训练计划,检查、监控等出发构建中国特色运动训练过程安排理论(图4)。在提高训练程度阶段主要包括以下要素:①时间要素。运动训练过程由周期(训练大周期、中周期和小周期)、时期(准备期、竞赛期和过渡期)、阶段(一般训练阶段、专项训练阶段、赛前训练阶段)组成;依据形成“竞技状态”的客观规律,以全年重大比赛日程为出发点,对时间段落进行划分。②内容要素。运动训练过程包含身体训练(力量、速度、耐力等训练)、技术训练、战术训练、心理训练等;一般训练、专项训练和比赛;在各个时间段落中合理安排各项训练内容的比重。③负荷要素。包括训练负荷和比赛负荷、负荷量和负荷强度,尤其是对目标负荷量和目标负荷强度、负荷量和负荷强度的动态监控。

图4 运动训练过程的基本结构Figure 4 Basic structure of sports training process

随着世界范围内体育职业赛事日渐增多,商业比赛逐步繁荣,中国竞技体育高水平运动员在训练过程安排中出现两大冲突:①参加奥运会等重大国际赛事与职业联赛及商业比赛之间的冲突;②提高运动员“竞技状态”取得优异运动成绩与参加比赛数量之间的冲突。因此,在参赛方面,依据“奥运争光”“国内练兵、一致对外”的竞赛指导思想,形成以综合性的全运会、省运会结合单项锦标赛为主的国内竞赛体系,确立以“缩短战线、确保重点”为原则的国际比赛参赛战略[22]。基于这一参赛战略,中国高水平运动员在安排全年运动训练过程方面首先要在明确个体发展战略目标的基础上,有针对性地制订全年比赛日程。目前,大多数运动员按照重要性和必要性程度选择拟参加的比赛。除必须参加的年度积分赛事外,把训练过程安排的重点放在参加国内外重大比赛上,而将其他非关键性比赛作为提高训练质量的手段,同时尽量不参加与重要靶点赛事同一周期、时间维度相近的比赛。

职业运动员可以在“训练程度状态”下参加持续时间长达7~8个月的职业联赛,但在“奥运争光”目标指引下,中国高水平运动员应以最大概率在重大比赛中创造最好成绩为目标,即使运动员处于“竞技状态”时参加重大比赛。实践证明,在经过设计的分期训练中的运动员的“竞技状态”,其上升弧线的高度和稳定性在很大程度上取决于“竞技状态”获得时相的持续时间,即需要保证足够的准备时间、按部就班地进行训练,才有较大可能达到“竞技状态”和获得最佳的运动成绩。反之,赛前调控最多只能达到非最佳准备程度状态(较高的“训练程度状态”)。在“训练程度状态”下运动员的运动成绩相对于以前的水平也许比较稳定,但不能得到明显提高。优秀职业运动员如果将主要精力都放在整个年度分布于8~10个月的职业或商业比赛中,没有足够的时间进行积累和提高,最后只能以“训练程度状态”参加这些赛事(如图5右列的3种情况所示),很难发挥出最高水平、突破极限。

图5 以“竞技状态”和“训练程度状态”参加比赛的特征比较Figure 5 The different characteristics of competing in a competitive state and training level state

Л.П.马特维也夫在原则上反对运动员参加各类职业联赛和大量的商业赛事,他认为这不利于运动员在重大目标赛事中创造最好运动成绩。在当时的时代背景下,运动训练分期理论的创建是为了在奥运会、世界锦标赛等国际重大比赛中取得最好成绩,而没有各种几乎遍布全年赛程的职业比赛,因此取得了非常明显的效果。苏联许多项目的国家队运动员遵从运动训练分期理论达到“竞技状态”,在重大比赛中展示赛季最好成绩的比例达到55%~70%,大大优于同时期以参加商业或职业赛事为主要目的的欧美国家运动员[23]。

在举国体制下的中国高水平运动员参加职业赛事和商业比赛的目的应设定为提高训练程度、锻炼队伍、培养“竞技状态”,以实现在奥运会、世界锦标赛上为国争光的目标。前文提及的中国高水平运动员在训练过程安排中出现的两大冲突,在一定程度上源于选择参赛的不同态度和目的。当参加奥运会等重大国际赛事与职业联赛及商业比赛之间产生矛盾时,在举国体制下的中国运动员对参赛的取舍目标是统一而确定的—奖金丰厚的其他比赛不应干扰奥运会等重大比赛的备战工作。如果有必要,甚至可以对一些国内的赛事进行调整。这一特点成为中国高水平运动员与其他国家“重商业比赛、轻奥运会比赛”运动员最根本的区别,也是中国特色运动训练过程安排理论的主要特征。

国际上也有许多天才运动员参加竞技体育的目的是突破个人或人类的极限,他们此时的训练过程安排也体现了典型的以“竞技状态”为核心的分期安排。例如,肯尼亚马拉松运动员埃尔鲁德·基普乔格(Elrud Kipchog)试图打破全程马拉松赛2 h成绩的极限,2017年放弃了年度周期中的大多数商业比赛,用7个月时间培养“竞技状态”,跑出了2 h 25 s的个人最好成绩。2019年,他放弃了参加柏林马拉松赛卫冕冠军的机会,继续以形成“竞技状态”为核心的训练安排,经过5个月的精心备战,最终以1 h 59 min 40 s的成绩打破了全程马拉松赛2 h成绩的极限。

3.2 中国特色运动训练过程安排理论的实施

中国特色运动训练过程安排理论的功能是依据“竞技状态”形成、保持和暂时消失的客观规律,合理安排运动训练过程,确保运动员在重大比赛中最大概率获得最好运动成绩,同时根据国内职业或商业比赛的设置有目的参赛,起到以赛带练、国内练兵的作用。因此,应根据比赛的重要程度、比赛规程及运动员个体特征,有针对性地安排训练过程。从“竞技状态”角度看,中国特色运动训练过程安排理论的实施过程应考虑如下3种情况:

(1)准备奥运会、世界锦标赛等国际重大比赛。此类比赛是举国体制下中国运动员参加的主要目标赛事。此时运动训练过程安排的核心目标是使运动员在参加此类比赛时“竞技状态”的绝对水平达到最高,并应在整个赛程中相对稳定地保持(持续时间不长)。

针对此类比赛,根据Л.П.马特维也夫确立的以“竞技状态”的形成为核心的运动训练分期理论来安排运动训练过程有较多的成功经验。在奥运会年可使用全年2~3周期模式。第1大周期的准备期应较长,以便为全年训练和比赛奠定必要的基础。第1大周期中的比赛应有所选择,原则上应作为奥运会前强化训练过程的手段,至少应对随后的奥运周期无消极影响。第2大周期(奥运周期)的持续时间应不少于3个月,包含不短于4~6周的赛前训练阶段,确保形成“竞技状态”;应控制参加有可能对形成“竞技状态”产生消极影响的比赛;应在大周期中以中周期或以其他形式通过“波浪型”的负荷确保运动员机体得到定期恢复,使其不始终处于大负荷状态。

发挥举国体制的优势,各相关研究机构和保障部门应通力合作,加强对运动员训练和比赛状态的过程监督和科技保障。奥运会后有职业联赛的项目可转入第3大周期,继续完成职业联赛或其他市场化比赛。非奥运会年可使用1~2周期模式,以准备1~2场重要比赛或联赛。在2021年延期的奥运会后还有全运会,参加奥运会的运动员可以使用第3大周期的安排准备全运会。

(2)准备持续时间较长的职业联赛。在准备参加连续不断赛程的比赛时,不可能要求运动员在每场比赛中都处于“竞技状态”。因为达到“竞技状态”需要时间,同时“竞技状态”无法长期维持。因此,针对赛季持续时间较长的职业联赛,在训练过程安排中经常使用“一个全年单周期、带有较长比赛期”的解决方案,主要任务是使运动员维持较高的训练程度状态水平,在持续较长时间的赛季中尽量保持稳定的较好成绩。这种较高训练程度状态无须专门调控,运动员身体素质、机能、技战术能力等水平无剧烈起伏,但需要有较长时间的准备期的负荷积累,然后逐步增加负荷强度。在赛季中,运动员可在这种相对稳定的高水平训练程度状态下而非能创造佳绩的“竞技状态”下参加多场比赛。

这种针对职业运动员参加全年多赛制的职业比赛进行的训练安排,应依靠不断变化的训练手段(包括比赛手段),全年维持均衡平稳的大强度训练[24]。这种训练过程安排具有在较长时间保持高水平“训练程度状态”并保证全年多次顺利参赛的可能性。而且,其训练内容类似于“板块系统”的训练安排,安排比较简单,只需要采用较高的负荷强度结合专项的训练手段,不要求复杂的负荷动态和较多的方法手段变化。在这种较长持续时间的赛季(竞赛期)中,也可针对其中个别最重要比赛场次在原有训练程度状态之上形成“竞技状态”。但这首先需要一定的特殊安排时间,并要求教练员掌握非常复杂的工艺安排训练过程。

(3)准备全年若干次并有一定间隔的重要比赛。在全年间隔时间从7~14 d直至1个月以上的“分站式”系列比赛中,每个站设置一定的积累分数和出场费,参赛者必须全部或自由选择其中几“站”参加比赛,并按积分排名以参加年度总决赛。按照“竞技状态”培养的规律,应为每次参赛设置一个“竞技状态”形成大周期,或把时间相邻较近的比赛合理地分布到训练大周期中。为了在全年各分站比赛中都大概率地取得较优异成绩,在全赛季开始前的第一个大周期的准备期应有较充分的时间,从而为整个赛季的各大周期训练打下坚实的基础。一般而言,在这种情况下在2个相邻大周期之间没有明确的过渡期,下一个大周期的准备期几乎是在前一个大周期的比赛期结束后直接进入的。

这种几乎扩散到全年各个季节的比赛多为商业性的“大奖赛”,对于运动员和教练员的个人收入有较大影响,尤其对于职业运动员而言,难以完全按照运动训练分期理论仅针对全年仅几次重大比赛安排运动训练过程。因此,这种比赛方式使得一部分教练员认为运动训练分期理论过时了,其与现实的竞技实践之间存在矛盾。于是,类似Ю.B.维尔赫尚斯基推崇的高级运动员每次备赛应按单方向内容的板块依次推进的方式安排训练的“板块系统”颇受欢迎。例如,某个运动员在某个方面存在明显的缺陷,离比赛时间较近,此时将单方向强化发展这方面能力作为特殊手段也许具有一定作用,但这样的做法不符合运动训练(包括高水平运动员训练)的一般规律性,而且在相当大的程度上容易导致运动员受伤。另外,在运动训练过程安排中的时间要素、内容选择及负荷变化上,这种板块训练安排都与经典运动训练分期理论中的“中周期”安排非常类似。

3.3 中国特色运动训练过程安排理论的发展方向

Л.П.马特维也夫在研究运动训练过程时从方法学上始终坚持以下2个基本视角:第一是整体视角。从系统视角把整个运动训练过程视为一个完整的系统,即首先从整体视角出发,同时关注系统的各个组成部分。第二是从动态和静态视角看待该系统的各组成部分之间的联系。例如,对于一周的训练,既要从静态视角分析训练内容结构、负荷的大小和结构、负荷量和负荷强度的分布,也要从动态视角分析本周训练与上一周和下一周训练乃至今后一段时间训练之间的关系。因此,运动训练过程安排的最高水平表现就在于能不能做到对运动员训练程度状态的准确把握和“竞技状态”的有效控制[25]。虽然运动训练分期理论从一开始对于“竞技状态”的普遍规律的把握还只是一个轮廓性的描述,但随着自然科学对人体运动活动特征研究的深入,运动训练过程安排的科学成分越来越大,经验成分越来越小[26]。

在实践过程中,基于自然科学的生理生化指标评价训练过程的身体机能变化、安排与调控训练负荷、分析与预测优秀运动员“竞技状态”发展规律,应该成为研究国内外竞技体育高水平运动员训练实践的主要内容,定量化实证研究正逐渐深入认识“竞技状态”的形成规律和具体调控手段。在运动训练过程中,最重要也是最难把握的是使运动员在计划设定好的比赛中,在特定的时间地点处于“竞技状态”。现在,利用现代高科技手段对运动训练过程进行科学监控和评价,主要还是为调控“竞技状态”服务。在训练和比赛时通过精准、实时监测运动员的生理生化指标,获得运动员形成“竞技状态”的各种内部及环境指标,从而构建优秀运动员个体的“竞技状态”模型,帮助运动员在准备重要比赛时有针对性地把控和适应“竞技状态”的稳定性和易变性部分,在赛场上创造个人最好成绩。例如,许以诚等[27]将刘翔在实际训练条件下展示的技术和素质数值作为反映其“竞技状态”的主要评价指标,经过长期数据积累,结合刘翔平时训练内容和手段,确定影响刘翔“竞技状态”的稳定性指标,并建立了跨栏项目运动员“竞技状态”调控的监控体系。

在有针对性地对运动训练过程进行监控、促进“竞技状态”形成和发展时,应动态结合训练阶段任务在运动训练过程中进行评价。包括从现实状态的诊断到目标状态的设立,周期和阶段的划分,训练计划的实施、反馈和调整,训练程度诸因素的培养,赛前状态的调控和参赛的准备等全过程。这些因素均为形成“竞技状态”服务,是相互依存、不容分割的。应注意的是,在信息化时代背景下现代运动训练手段不断更新,基于大数据的信息评价预测“竞技状态”水平和时间参数的手段不断丰富,但出现过多局限于问题视角下的“碎片化”研究态势,缺少从整体观、系统观分析运动训练理论各构成要素间互动关系的研究[28]。这种“盲人摸象”般的研究缺少对以发展“竞技状态”为核心的运动训练过程安排理论的深刻认识。经典运动分期理论中的训练过程安排即整合各种能力、协同各种影响因素的训练安排,大大超越了图德·邦帕和穆继卡提出“整合分期”的所谓新模式的范畴(其提到的分期设计仅涉及运动训练中的力量、营养、心理和技术等几个方面)[29]。还有通过“多源、异构、多模态复杂训练要素的高维数据挖掘,再以算法自动化生成个性化训练指导方案”影响“竞技状态”的新提法,正是在大数据和互联网+背景下对经典运动分期理论的新发展,而非“整合分期模式与方法”的新范式。

训练监控和评价应始终贯穿于运动训练过程中。科研人员只有长期不间断地对运动员进行监控和评价,才能得到运动员在不同环境中的可靠数据,从而建立有效的运动员个性化“竞技状态”模型。另外,在结合超量恢复周期律、人体生物节律等时间节奏性因素对“竞技状态”进行调整时,应利用先进的现代科学仪器和手段,着重掌握这些规律或节律的具体时间和参数,并结合重要比赛时比赛地区的时区、天气、日照时间、运动员自身情绪和体力节律等进行个性化的赛前调整。

总之,为促进中国特色运动训练过程安排理论的发展,必须全面加强现代科技手段在“竞技状态”形成和调控中的应用,继续发挥中国举国体制办竞技体育的优势,充分动员医学、生物学、心理学等相关学科专家和科技人员的积极性,共同对运动训练全过程和运动员个性化状态进行定期监督。这不仅有助于提高运动训练的质量和效益,也是中国举国体制下运动训练理论与方法体系的特色。同时,还应加强以下2个方向的研究:①通过多周期安排方式实现“竞技状态”多次出现的研究;②在同一训练大周期中实现“竞技状态”多次出现的研究。此外,在训练大周期中出现一次“竞技状态”之后的间歇期中,如何恢复和保持“竞技状态”的稳定性成分和再次动员“竞技状态”的操作性(易变性)成分,应成为研究运动训练过程安排的重要课题。

4 结 论

(1)举国体制与市场机制相结合的竞技体育发展模式体现了运动训练过程安排理论的中国特色,其主要特点是围绕“训练程度状态”提高直至形成“竞技状态”,在奥运会等重大比赛中以最大概率获得最好成绩并可适时参加多赛次商业比赛。其性质是在举国体制保障下最大程度地发展人的自然天赋和个性素质,以突破极限运动成绩,为国争光。其内容包括运动训练过程安排的各因素,使之均贯彻以形成“竞技状态”为核心的系统理论。

(2)与“全年均衡安排训练负荷”“板块系统”相比,运动训练分期理论既揭示了以发展“竞技状态”为核心安排运动训练过程的客观规律,又强调不是在一般比赛而是在奥运会、世界锦标赛等重大比赛中获得最佳表现和最好成绩。运动训练分期理论更加适合《体育强国建设纲要》提出的战略目标。

(3)发展中国特色运动训练过程安排理论必须依靠举国体制办竞技体育的优势,全面加强现代科技手段在“竞技状态”形成和调控中的应用,充分动员医学、生物学、心理学等相关学科专家和科技人员的积极性,共同参与对运动训练全过程和运动员个性化状态的监控。

作者贡献声明:

马海峰:调研文献,核实数据,撰写论文;

吴 瑛:设计论文框架,修改论文。