中尼铁路跨境通道线路方案选择研究

2022-03-22梁栋

梁 栋

(中铁第一勘察设计院集团有限公司,西安 710043)

1 概况

中尼铁路项目的实施将打通喜马拉雅山脉地理阻隔,形成中国面向尼泊尔乃至南亚地区的便捷交通大通道;同时中尼铁路长大段落与新藏铁路共线,其实施将助力新藏铁路通道建设,形成我国面向南亚开放的桥头堡以及西藏地区向西经新疆对外直抵中亚、欧洲的开放门户交通走廊,最终实现以南亚方向为主要构成的“21世纪海上丝绸之路”和以亚欧大陆桥为主要构成的“丝绸之路经济带”的有机融合,打造“带”与“路”的融通发展,积极拓展“一带一路”倡议的深度和广度。同时也是促进跨喜马拉雅立体互联互通网络建设、支撑南亚陆路贸易大通道构建的重要载体。中尼铁路的实施对推动中尼两国文化交流互鉴、拉动区域国土资源、旅游资源开发,促进沿线产业整合、社会经济发展仍具有重要意义。

项目位于印度板块与欧亚板块碰撞、拼合的作用带内的高寒、高海拔地区,沿线环境敏感脆弱。铁路穿越喜马拉雅山脉,面临突出的极高山区地形高差大、强活动性断裂、多发强地震、高地应力、高地热、溃决型冰川、雨洪泥石流、斜坡稳定性等地质问题[1-5]。面对复杂的地形地质条件,多通道详细研究、选择一条工程地质条件相对较好、工程可靠、符合两国意见、综合最优的过境通道,是确保工程可靠,运营安全的前提。

2 中尼跨境通道研究

2.1 中国与尼泊尔间宏观地形地貌分析与过境通道分布

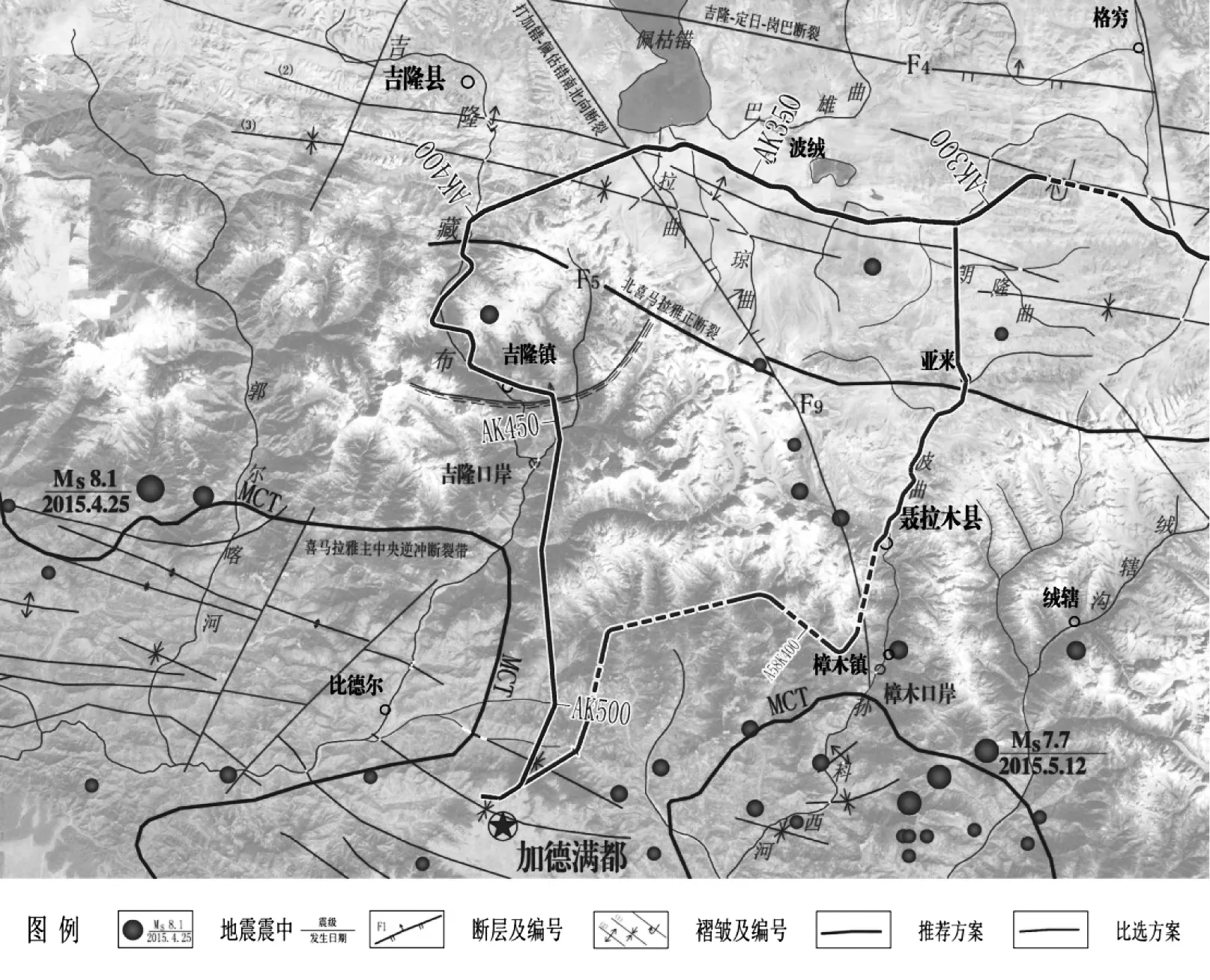

中尼两国位于喜马拉雅山脉北麓和南麓,地处青藏高原南部,喜马拉雅山脉是世界上最高大最雄伟的山脉,地势结构不对称,北坡位于高原台地,沟谷相对平缓,海拔在3 800~8 800 m;南坡陡峻、沟谷深切,海拔从8 000 m的世界高峰急剧下降至尼泊尔特莱平原的100 m。中尼铁路所处地貌为“三山夹两河”,北侧为冈底斯山脉,南侧为喜马拉雅山脉,中间为拉轨岗日山脉,两河为雅鲁藏布江和朋曲。结合我国宏观路网规划,基于新藏大通道,经对中尼边境口岸分布与传统走廊的分析及地形地貌的详细研究,中国与尼泊尔间可利用通道为6处,由西向东分别为普兰口岸通道、里孜口岸通道、吉隆口岸通道、樟木口岸通道、绒辖沟通道和陈塘—日屋口岸通道,如图1所示。

图1 中尼跨境铁路通道地形分析与通道分布

在以下对各通道方案同精度研究中,主要技术标准均采用国铁I级单线电气化铁路;各通道方案中与新藏铁路共线段限制坡度采用13‰、设计旅客列车速度160 km/h。跨境段(从新藏线引出至加德满都段)限制坡度采用30‰,设计旅客列车速度120 km/h。

2.2 过境通道概略性分析

各通道经过经济据点及线路长度统计见表1。普兰口岸和里孜口岸通道与新藏线共线段落最长,经过的经济据点多,高原台地均具备设置铁路口岸站的条件,但通道偏离加德满都,跨境段线路迂回、且经过的地形困难地段(高山峡谷区,桥隧相连、以隧道为主段)长,较其他通道长2~3倍,工程投资巨大,不适宜作为中尼铁路跨境通道,应首先排除;陈塘—日屋口岸通道与新藏线共线段落最短且国内经过的经济据点最少,跨境段长度长,投资巨大,研究意义不大,不再深入分析。绒辖沟通道越岭高程高、地形条件差,穿越珠峰保护区核心区距离长且穿越位置位于珠峰保护区核心区中心、对保护区影响极大;同时与新藏线共线段落短,受地形限制,铁路布线两跨国界,劣势明显。

表1 中尼铁路各通道经济据点、线路长度及工程投资

吉隆口岸与樟木口岸通道经过的经济据点相当,均为传统通道,均分布有国际性口岸。樟木口岸通道绕避了珠峰保护区核心区,但线路长、地质条件差;吉隆口岸通道线路短且口岸站位置佳,但穿越珠峰保护区核心区,两方案各有优劣;下面进一步对两通道作重点研究。

3 吉隆口岸和樟木口岸通道选择

结合前期开展的多项专题研究、遥感解译成果及收集的基础资料[1-5],对吉隆口岸通道和樟木口岸通道进行详细比选分析。吉隆口岸与樟木口岸过境通道方案见图2。

图2 吉隆口岸与樟木口岸过境通道方案

3.1 工程地质条件及工程安全可靠性分析

3.1.1 地质构造与地震分析

(1)项目位于印度板块与欧亚板块碰撞挤压带内,在板块强烈挤压作用下,发生纵向压缩和横向拉张作用,并在藏南喜马拉雅地区形成一系列南北向正断层裂谷[6],形成释放能量的良好通道。樟木口岸通道方案位于聂拉木—措勤断层裂谷内(图3),是其中的一条能量释放通道,历史上地震频发。

图3 历史上地震与主要断裂分布

(2)伴随着印度板块向喜马拉雅下方俯冲,区域内发育多条活动断裂。其中,引发2015年尼泊尔8.1级地震的MCT断层,距吉隆口岸直线距离约15 km,距樟木口岸直线距离约8 km,且尼泊尔大地震之后的3次7级以上余震震中均位于MCT附近,余震震中距樟木口岸均在20 km左右。

根据GPS监测及相关研究,若要释放本区域累积的全部应力,地壳位移需10~15 m,而2015年尼泊尔地震余震相对较少,地壳仅发生3 m左右的位移,不足以释放全部的地壳应变能[7-10],位于能量释放通道聂拉木—措勤断层裂谷带内的樟木口岸通道将来发生大地震的风险仍然较高。

与吉隆口岸通道相比,樟木口岸通道两侧山坡更陡峭、降雨量更丰富,受聂拉木—措勤断层裂谷影响,沟内山体更破碎。以上原因叠加,使得樟木通道内中国与尼泊尔受地震影响更严重。

(3)吉隆口岸通道方案经过≥Ⅷ度地震区较短(80 km),樟木口岸通道方案经过≥Ⅷ度地震区长(133 km)。

综上分析,樟木口岸通道方案所经区域地震安全风险及其链生地质灾害的危害远高于吉隆口岸通道方案。

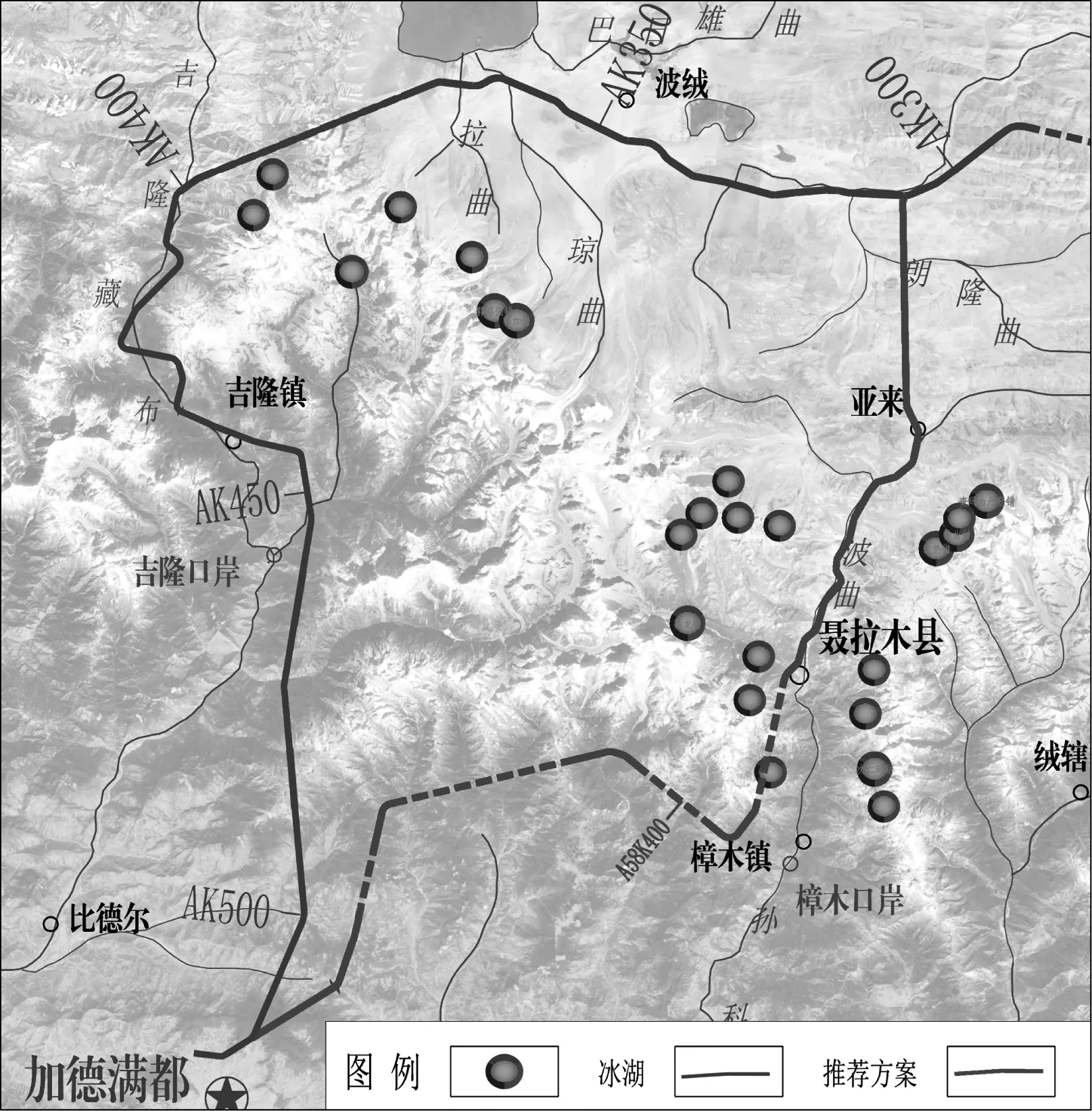

3.1.2 冰湖溃决型泥石流

喜马拉雅区域冰湖广泛发育(图4),湖面海拔一般在4 500~5 600 m。其中,吉隆口岸通道沿线两侧高山主要发育3个冰湖,最大面积5万m2。沿樟木口岸通道两侧分布约17个冰湖,最大的郭骆强错冰湖面积达506.4万m2。吉隆口岸通道两侧冰湖未见记载有溃决发生,但沿樟木口岸通道两侧的冰湖,历史记载发生过7次大的溃决。次仁玛错冰湖溃决前面积0.643 km2,长1.5 km,1981年7月11日溃决后形成的泥石流,水体总量1 900万m3,对樟木沟两岸建筑及道路造成毁灭性破坏,距冰湖溃口50 km的尼泊尔境内巴勒比斯桥流量达1 549 m3/s,尼泊尔境内的孙科西水电站被毁,死亡超过200人,该冰湖1983年再次发生溃决[11-13]。

图4 两通道沿线冰湖分布

综上所述,樟木口岸通道沿线冰湖众多,冰碛物发育,物源丰富,沟谷深切,结合区域地灾风险分析,冰湖溃决并引发泥石流对工程造成的风险远高于吉隆口岸通道[14-16]。

3.1.3 高地应力

本区域最大水平应力方向N5~10°E,樟木口岸通道方案长大段落隧道东西向布线,与南北向主压应力呈大角度相交,且最大埋深比吉隆方案深约300 m,樟木口岸通道受高地应力影响段落长且更严重。

综合分析,吉隆口岸通道方案所经沟谷自然纵坡较小,且沿途降雨量小,受构造影响相对较小,发生地震的风险低,地震造成的次生灾害较小,沿线冰湖分布少,溃决风险小,且隧道埋深小于樟木方案。总体评价,吉隆口岸通道方案地质条件远优于樟木口岸通道方案。2015年尼泊尔大地震后,樟木口岸通道内房屋及边坡的破坏程度远大于吉隆口岸通道就是最好的证明。

3.2 口岸站设置条件分析

中国境内段吉隆口岸通道内距离边境15 km的吉隆镇邦兴台地(海拔2 880 m,长约3.5 km,宽约1 km),为中尼边境仅有的绝佳开阔地,设铁路口岸站条件好;樟木口岸通道只有在距离边境180 km的夏木德(海拔4 600 m)有设口岸站条件。吉隆沟通道口岸站设置条件好,利于军民融合,距离边境近,便于出入境管理。

3.3 施工条件分析

对于复杂艰险山区铁路,施工条件也是决定工程是否可行的先决条件。吉隆口岸通道方案隧道洞口及辅助坑道更靠近两国的村庄及主要道路,同时吉隆沟尼泊尔境内有水电站分布、中国境内有规划水电站,施工便道、供电接引条件好。樟木口岸通道走向方案受地形限制,布线多靠近沟脑的无人区、工作面附近自然纵坡大,便道设置代价大;区域电网远离线路,电力线接引难度及工程量大。樟木口岸通道施工条件差。

3.4 运营、养护、防灾救援条件分析

受喜马拉雅山脉南北麓巨大高差限制,两方案连续长大坡段均较长,其统计见表2。

表2 两方案连续长大坡段统计

由表2可知:①吉隆口岸通道运营中考虑吉隆口岸站为所有列车停靠站,运营中紧坡段落短,有利于机车制动,对运营安全更有利;且车站所在沟谷宽阔、河床纵坡相对较小,通站道路修建条件及养护条件好,运营维护及防灾救援条件好。②吉隆口岸通道方案可在吉隆镇设置铁路口岸站,修建列检作业场、制动检修所等运营养护设施,最大限度地提高车辆技术状态,保障运输安全,优势明显。③从防灾救援条件分析:吉隆口岸通道走向方案设置2座隧道内紧急救援站和3座洞口紧急救援站,隧道间桥隧相连,防灾救援条件一般;樟木口岸通道设置2座隧道内紧急救援站和6座洞口紧急救援站,隧道群长度较长,沟谷陡峻狭窄,防灾救援条件差。相比而言,吉隆口岸通道方案具有较大优势。

3.5 线路长度及工程投资分析

吉隆口岸通道方案线路短8.2 km,投资节省12亿元,优势明显。两方案工程经济比较见表3。

表3 工程经济比较

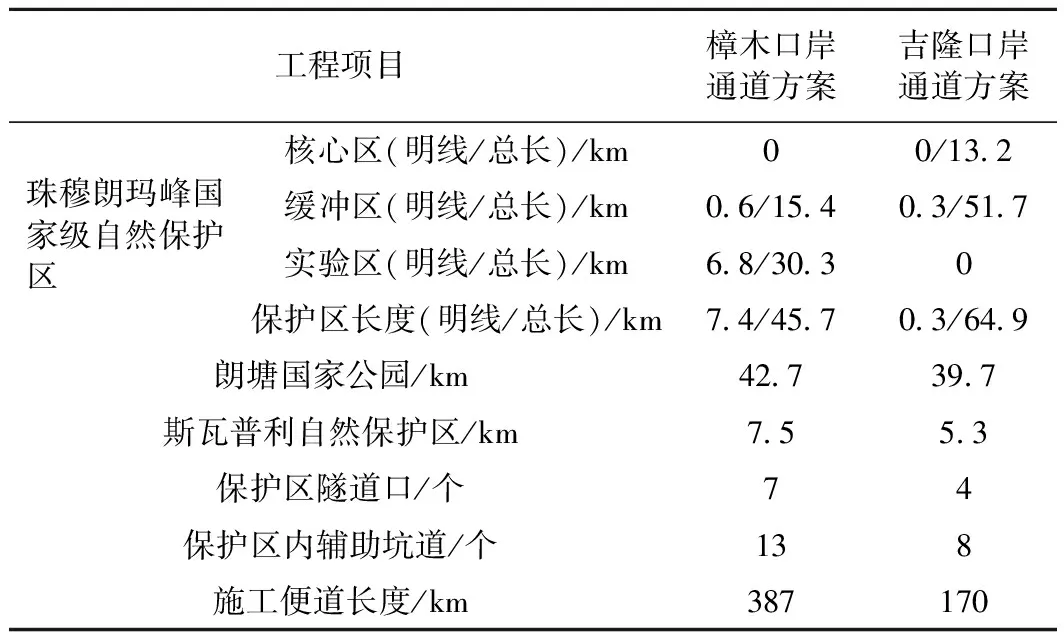

3.6 环保角度分析

由表4可知,樟木口岸通道方案的环保条件相对略好。虽然吉隆口岸通道方案穿越珠峰保护区长,但以无害化方式通过核心区,核心区内无辅助坑道和隧道洞口。同时缓冲或实验区保护区内辅助坑道少、施工便道短,对保护区影响小。

表4 穿越敏感区长度及在环境敏感区内工程统计

3.7 从各方意见分析

吉隆口岸作为西藏自治区重点建设口岸,功能定位及将来发挥作用和建设规模均高于其他口岸;西藏自治区意见为中尼铁路通过吉隆县、吉隆镇后出境至加德满都。

根据《中国交通部与尼泊尔基础设施与交通部关于开展铁路项目合作的谅解备忘录》中“…双方合作开展‘吉隆—加德满都铁路项目’,建设跨境电气化铁路连通中华人民共和国西藏自治区吉隆至尼泊尔热索瓦加蒂,进而延伸至加德满都…”的相关内容及历次加强铁路领域合作工作会议纪要,尼泊尔希望中尼铁路经吉隆口岸至尼泊尔首都加德满都。

3.8 跨境通道研究结论

综上分析,吉隆口岸通道方案地质条件好、设置口岸站的位置佳,隧道工程施工及运营风险小、可实施性强。经过的经济据点多、线路长度短且工程投资省。因此,中尼铁路过境采用吉隆口岸通道。

4 跨境通道选择及主要选线原则

(1)作为连接两国的首条铁路,过境通道方案选择应与两国的铁路网规划相匹配,同时应选择短顺的通道方案连通两国经济相对发达的地区,减小两国客车旅行时分、货车运输距离。

(2)本项目所在区域地形地质条件极其复杂,通道选择中应进行大范围综合选线,充分了解既有跨境公路的走向特点与病害,掌握既有公路口岸分布特征等,不遗漏任何有价值的方案。

(3)对于复杂艰险山区跨境铁路,过境通道选择应充分落实“规划选线、环保选线、地质选线、减灾选线等”的全寿命周期选线理念,从宏观走向的选择上就要提高工程设置与运营的安全性(如减小不良地质灾害对工程的影响,缩短长大坡道长度),为运营维护创造有利条件[17-20]。

(4)过境通道选择涉及两个国家多方面因素,耗时长。选定推荐过境通道时,首先应在充分论证,在满足环保、工程设置、口岸站设置等条件,方案可实施性强的情况下,再向两国通报推荐过境通道方案及推荐理由。推荐方案要有充足的支撑,确定后应有技术定力、不宜反复。

5 结语

结合中尼间边境口岸分布与传统走廊分析,对中国与尼泊尔绵延1 000多km边境的地形地貌展开大范围选线研究,研究过程中充分贯彻“规划选线、环保选线、地质选线、减灾选线等”全寿命周期选线理念。经对六大过境通道详细分析,最终推荐采用吉隆口岸通道方案。对于像中尼铁路地质背景极其复杂的艰险山区跨境铁路选线,在满足运输需求的前提下,从宏观走向中选择地质条件好、工程安全可靠性高、可实施性强、运营维护条件好的线路是铁路修建成败的关键;选择符合两国意见的通道位置与口岸站设置也是需重点考虑的因素。研究结论对下阶段工作开展有重要指导意义。