绿色建筑评价体系的资源节约及案例分析*

2022-03-21陈炯先张华北陈翔燕

宋 伟,陈炯先,张华北,陈翔燕,刘 诚

(1.北方工业大学土木工程学院,北京 100144;2.江苏盛世节能科技股份有限公司,江苏 连云港 222022)

0 引言

我国绿色建筑评价体系发展较晚,绿色建筑相关标准体系还不够完善,前人对我国绿色建筑评价体系做了许多研究与分析,并提出了改进建议。杨茜等对国外主流的绿色建筑评价标准进行了研究分析,发现国外的评价内容更重视效果性指标,我国计量基础较为薄弱,缺少建筑全生命周期的数据统计[1];叶凌等结合国家标准化工作改革和“十三五”规划等新形势,用态势分析法分析了我国绿色建筑评价标准发展机遇和挑战,提出绿色建筑评价标准应从全生命周期、性能要求和适用对象的角度对绿色建筑进行评分[2];赵秀秀等通过LEED,BREEAM,DGNB,CASBEE,EEWH 5个代表性绿色建筑评价体系与我国绿色建筑评价体系进行比较,提出了绿色建筑评价标准应增加碳排放计算工具来衡量建筑碳排放对周围环境的影响值评价[3];王晓许等基于ECOTECT软件对绿色建筑的评价方法提出了改进建议,即将绿色建筑评价指标量化,在设计阶段对绿色建筑进行分析和改进[4];羊烨等从绿色建筑评价体系的“共享使用”指标出发,对比国内外绿色建筑评价体系中的共享指标,提出我国应建立建筑运营的后评估共享平台[5]。

随着社会发展,资源供需矛盾加深,资源节约是缓解资源供需矛盾的重要方式之一,大量研究表明,绿色建筑比传统建筑更能有效节约资源和保护环境[6-7]。在绿色建筑评价标准的所有评价指标中,资源节约指标的比重排在首位。本文对比了2014年版与2019年版《绿色建筑评价标准》“资源节约”指标差异[8-9],通过对实际项目“资源节约”内容的评定,得出“资源节约”指标在评价过程中的不便之处,并对项目提出改进建议。

1 “资源节约”指标的修改

我国绿色建筑起步相比于欧洲国家晚,20世纪90年代绿色建筑的理念才引入我国,2004年住房与城乡建设部启动“全国绿色建筑创新奖”评选,使我国绿色建筑发展正式掀开序幕[6]。此后由住房和城乡建设部发布的2006年版《绿色建筑评价标准》是我国第一部绿色建筑评价标准,其中住宅建筑与公共建筑“资源节约”指标分为4大项,如表1所示。

表1 2006年版标准“资源节约”指标占比

经过修改发布的2014年版《绿色建筑评价标准》从单一的是否满足评价项要求修改为更加精准的各项得分评价方式,其中3.2.7项显示“资源节约”设计占比为住宅建筑82%,公共建筑81%,而运行占比为住宅建筑84%,公共建筑83%[5]。经再次修改发布的2019年版《绿色建筑评价标准》将节地与土地利用、节能与能源利用、节水与水资源利用、节材与绿色建材整合为资源节约评价项。由标准中3.2.4项可知,在预评价中资源节约项占评价指标评分项35.08%的权重,而在评价中资源节约项占所有评价指标项33.33%的权重[7],此占比的变化表明绿色建筑评价标准在重视资源节约的同时,对人居安全、舒适、便利等各项指标提升了关注度。

2 案例中“资源节约”指标分析

2.1 项目概况

以江苏省某实际绿色建筑项目为例,项目布局如图1所示。该项目由12栋住宅楼(3~14号)、1个幼儿园(1号)、1栋商业楼(2号)、地下车库、配电房和物业用房组成,总建筑面积为127 432m2,其中1号楼(幼儿园)为3层,2号楼(商业)为3层,3~6 号楼为11层,7~14号楼为18层。

图1 项目布局

2.2 节地与土地利用分析

该项目中住宅总户数为864户,主要户型为两室一厅和三室两厅,两种户型占比79.6%。住区用地面积54 243.5m2,总绿地面积为20 590m2,其中公共绿地面积3 435m2。地上建筑面积91 279.2m2, 地下建筑面积36 152.8m2,地下空间功能为汽车和自行车车库。若按平均每户3.2人计算,获得人均用地指标19.62m2/人,地下与地上面积比率为39.6%。

对比2014年版和2019年版标准的节地指标如表2所示,新、旧标准均无对项目居住人数的明确计算或预测方法,在得知总户数的情况下无法获取人口数量,不利于实际人均用地指标的评分。此外,项目应增加地下建筑单位面积停车量的设计,同时合理设置机动车和非机动车车位比例,提升地下空间利用率。

表2 新、旧标准节地指标各项差异

2.3 节能与能源利用分析

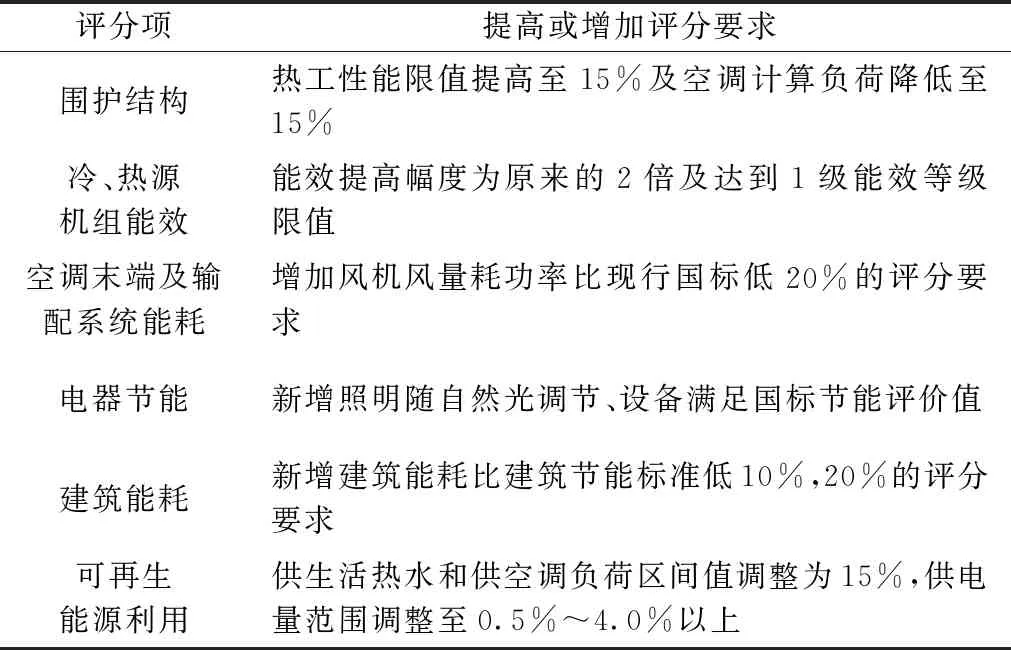

项目建筑朝向为北向90°,体形为点式,体形系数0.33~0.36,项目为居住建筑,住户均自行安装分体空调,项目所处地区为太阳能资源中等类型地区,生活热水可再生能源提供量为354户,占总户数的41%。太阳能中等地区的年辐射量约为200kg/m2的标准煤,而自来水温度为15℃,即每平方米每天可产70℃热水0.08kg,即每户每天约产生7L热水,而人洗澡所用热水约为35℃,洗澡每日用水为20L,折合70℃热水为10L,即太阳辐射产生的热水可供70%的用户,显然高于项目41%供给率,因此,可再生能源的开发利用有待提升。2019年版相比2014年版标准,对围护结构热工性能、冷热源机组能效、风量耗功率、耗电输入冷/热比、照明、建筑能耗和可再生能源应用比例的要求都有相应提高,各类指标的提高如表3所示。

表3 新标准相比旧标准各类指标的提高

2.4 节水与水资源利用分析

该项目用水效率为二级,节水器具为0.125L/s水嘴、单挡坐便器5L/次、双挡坐便器平均4L/次、0.12L/s淋浴器;项目种植植物皆为需灌溉的植物,绿化灌溉水源为雨水,喷头选用节水喷头;项目采用分体空调,冷却系统无蒸发耗水量。相对旧标准,新标准各项评分增加了评价等级,如表4所示。

表4 评分项评价等级变化

新、旧标准关于节水程度均无明确定义,绿化灌溉的用水量也无明确值,应设置相应绿化灌溉用水指数q,作为后续节水技术的评定依据,计算如式(1)所示。江苏省雨水相比北方地区多,因此,项目应通过种植无须永久灌溉植物来节约灌溉用水,在此基础上对需要灌溉的植被应设置相应节水装置或雨天关闭装置。

q=Q/A

(1)

式中:q为单位面积绿化灌溉用水量(t/m2);Q为绿化灌溉用水量(t);A为需灌溉的总绿化面积(m2)。

2.5 节材与绿色建材分析

项目建筑形体属于GB 50011—2010《建筑抗震设计规范》(2016年版)规定的不规则形体,全部采用预拌混凝土,建筑砂浆采用预拌砂浆的比例为100%,混凝土结构建筑的主体结构钢筋总用量为8 838.398t, 400MPa级及以上受力普通钢筋用量为7 298.531t,占比82.58%。

在节材评分方面,2019年版标准新增一体化土建和装修一体化设计及施工,同时规定低于85%的400MPa级强度等级钢筋应用比例将不再得分;新增循环再利用材料比例的评价和绿色建材比例的评价,相对2014年版标准提升评价等级,但二者在材料使用寿命上仍无明确规定,材料寿命关系着建筑使用寿命,在选择利废建材作为材料的同时也应考虑建材本身的固有属性。对于项目而言,应采取相应措施延长材料使用寿命,从而提升建筑使用年限。

3 综合分析

通过对项目整体分析,结合2019年版标准提出改进建议:① 节地方面 设计阶段应增加机动车与非机动车的合理比例;②节能方面 结合当地可再生能源等级,加大对可再生能源的开发与利用;③节水方面 增种无须永久灌溉植被及合理进行绿化灌溉;④节材方面 采用可再利用和利废建材,顺应我国可持续性发展的趋势。

对比2014年版和2019年版《绿色建筑评价标准》,节地、节能、节水、节材指标相对比例发生变化,如图2所示。可以看出新标准相比旧标准减少了节地的比例,而提高节水和节材的比例,节能比例仍是首位,从一次能源节约设计、可再生能源开发利用两方面对绿色建筑采用均衡合理的评分方式。

图2 资源节约各项指标占比

4 结语

绿色建筑在我国经过多年的发展已经趋于成熟,绿色建筑评价标准经过2次修改也逐渐完善,促进了生态、低碳、绿色、环保政策的落实,使节地、节能、节水、节材和环保措施有据可依,能源得以充分利用,促进社会可持续发展。同时,绿色建筑评价标准仍然存在不足,部分评分项仍然存在模糊的评定,对建筑整体的全生命周期仍需更加细致的评定,对建筑及建筑内部材料寿命的评价也应有更明确的规则,从而促进绿色建筑评价标准普及和绿色建筑的发展。