与专业相结合的高职语文课程思政模式探索*

2022-03-16胡治珍崔晓燕周振宇

胡治珍,崔晓燕,周振宇

(菏泽家政职业学院思政部,山东 菏泽 274000)

习近平总书记在给援鄂医疗队“90后”党员的回信中指出:青年一代有理想、有本领、有担当,国家就有前途,民族就有希望。在疫情防控常态化的今天,培养各类专业学生的责任担当意识,涵养其爱岗敬业的劳动精神和科学严谨、服务社会的职业精神,适时而又必要。大学语文作为高职院校专科各专业学生的公共基础课程中的必修课,拥有丰富的思政教育资源,具有隐性思政教育功能,有融入课程思政理念的天然优势。对如何将思政元素“无痕”渗透到课堂教学,不少学者提出了自己的设想,比如“融课堂”教学模式[1],也有学者进行了相关实践,但都没有把大学语文课程自身特点和学生专业特色相结合,建构出切实可行的大学语文课程思政教学模式。为真正实现大学语文课程思政和专业特色的融合,教学团队经过近两年的探索与实践,建构了“浇水—开花—结果—落地生根”的大学语文课程思政模式,以期得到推广和应用。

一、重组教学内容,挖掘思政元素

“当前大学语文教学内容仅仅停留于文化与文学的外在表现,并没有注重精神内涵与审美情趣的解读与内化,无法通过经典文学作品的力量触及学生的灵魂与思想,无法发挥大学语文教学的思政教育作用”[2]。教学团队将教材中的“文学常识、词语注释、文本解读、拓展阅读”等原有格局打破,对教材进行优化和重组,结合专业特点和职业成长需要,精心选取代表性强的篇目,以“课程思政”为抓手,深入挖掘古今文学经典中的思政元素,使教材的选取与专业特色相结合,形成“课前任务—走进文本、感悟情怀—传承精神—课外拓展”的专题式教学单元。然后提炼每个专题的思政元素,选取合适的角度进行浸润式解读和引导。保留教材文学性和审美性的同时,将文化自信、家国天下、珍惜人生、志存高远等思政元素注入每个教学专题,做到“堂堂有设计、课课有核心”。实现语文核心素养与专业的无缝衔接,努力推进全过程育人,使学生在语文课堂的感染下,提高语文核心素养的同时,具有良好的职业精神和社会责任感。

为对接岗位需求,结合战“疫”事迹,教学团队选择以提升各类专业学生的职业素养为切入点,重构整合教学内容,确定专题主题。以《大学语文》专题六——感受爱·学会爱·表达爱为例,教学团队以“厚耕爱的土壤·助其专业成长”为设计理念,旨在提高学生听读品写说能力的同时,融入爱的教育,培养学生成为有温度有深度有情怀的高素质人才。

二、优化教学过程,建构思政模式

(一)精准分析学习者特征,定准教学起点

大学语文这一课程的授课对象为普通专科各专业的学生,属于00 后,思想比较活跃,喜欢上网、获取各种资源的能力较强,喜欢表达,但自主学习能力欠佳。85%的学生学习态度良好,但有个别同学学习兴趣不高,有“学而无用”的想法。在学情调查中发现,87.4%的同学喜欢读小说,只有6.3%的同学喜欢读诗歌,大部分同学对诗歌的态度是“谈不上喜欢或不喜欢”,其中有三位同学明确表示不喜欢读诗歌。而在喜欢读小说的同学里,75%的只是对小说故事情节感兴趣,不会做深入研读。由此可见,在知识基础和认知能力层面,学生存在对文学作品的深度分析和鉴赏能力不足问题。另外,从专业特性上来讲,有些专业女生较多,情感丰富,易被作品情感打动,产生共鸣。但经调查发现,2.57%的学生选择现学专业并非自愿,职业认同感偏低,并且绝大部分同学对未来岗位认知模糊,劳动精神和职业精神有待培养。

(二)着眼语文核心素养和职业素养双提升,确定教学目标

依据大学语文课程标准,紧扣专业人才培养方案,确定专题的教学目标和教学重点。基于学情分析,发现学生除了读、品、写等语文学科素养能力欠佳外,畏难情绪重,探究能力和语言实践能力不足,团结协作等意识有待增强,以此确定教学难点。

(三)活用地方资源和信息化技术,突破思政融入难点

依托信息化平台,灵活采用多种教学方法,借助各种资源,适时调整教学策略,突破思政融入难点。首先,教学团队为突破教学中的思政融入难点,充分利用地方资源,如革命纪念馆、党史学习长廊等,把这些资源作为“活教材”,让学生去实地体验。其次,教学团队精心制作微课,打造精品课程,其中31个微课被“学习强国”选用,学生可以借助“学习强国”平台,随时随地回顾和预读所学内容。最后,教学团队自主开发了活页化立体教材。运用信息化技术,将各专题中的思政元素和课程重点整合为活页化立体教材,并将这一教材生成二维码,学生只需将二维码保存进手机,随时随地可以学习。

(四)打通“两个课堂”,建构课程思政教学模式

教学团队以“立德树人”为根本任务,在采用线上线下混合式教学模式的基础上,建构并渗透“浇水—开花—结果—落地生根”课程思政模式。教学团队成员充分利用社团指导老师的身份,打通校内和校外“两个课堂”。课前通过体验作业或参观革命纪念地活动,浸润爱国情怀,称为“浇水”阶段;课中师生互动,生生互动,碰撞出思想的火花,培育敢于质疑,科学严谨的职业精神,为“遍地开花”阶段;课后利用学习平台或自媒体,结合专业,巩固课堂所学内容,涵养爱岗敬业的职业精神,为“结果”阶段;课后利用社团活动或志愿服务活动等,让学生将所学内化于心,外化于行,践行职业精神,为“落地生根”阶段。此课程思政模式旨在为各类专业学生未来职业发展储蓄能力和精神,以此促进学生自主发展。

(五)精凿教学环节,深化思政主题

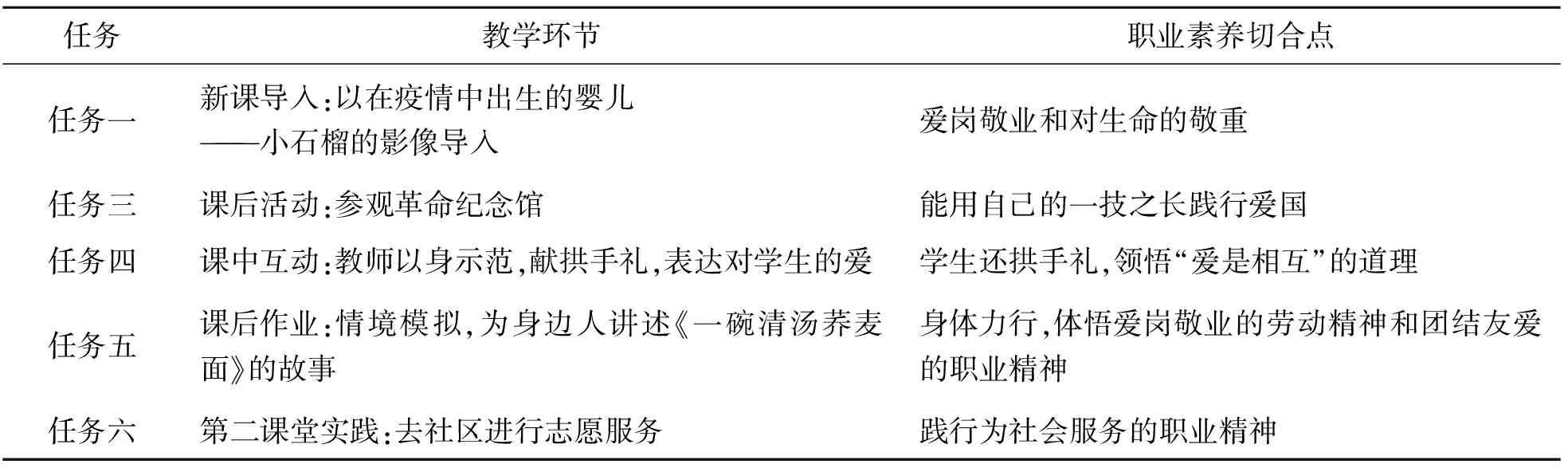

深度挖掘教学内容中可以涵养各类专业学生职业素养的切合点,不管是新课导入、课中讨论、课后作业,还是第二课堂的实践活动,内容精心设计,环环相扣,实现师生、生生互动,使课程思政模式落地(见表1)。

表1 教学内容与职业素养切合点(以专题六为例)

以专题六中的第一课《你是人间四月天》为例,课前发布任务,学生随手拍,制作美篇或者音乐相册,以自己喜欢的方式记录和感受四月天的美,培养学生亲近自然,发现美好、热爱生活的能力。课中以在疫情中出生的婴儿——小石榴的影像导入,引出对生命的敬重这一话题。然后通过赏析诗歌中笑响、春的光艳、云烟、细雨、月圆、白莲、呢喃的燕等一系列形象,感受四月天的美好,体会诗人对儿子满满的爱,引导学生得出“因为心中有爱,笔下才会流淌出最美、最动听的诗行”,培养学生心中有爱的温暖情怀;课后,引导学生关注“共青团中央”“青春山东”等公众号,多角度了解抗疫故事,感受白衣天使心中有爱,所以疫情中逆行、温暖他人的精神,培养学生的家国情怀和高度的职业责任感。课外拓展,以学生社团爱心天使协会为载体,鼓励学生参加周末的去敬老院志愿服务活动,使课堂中所涵养的家国情怀落地生根。

三、特色与创新

(一)课程思政模式创新,促进学生自主发展

教学团队建构的“浇水—开花—结果—落地生根”课程思政模式,紧贴学生生活、密切联系专业、精选篇目、重构课程体系,重在对学习的每个环节,厚植“爱”的教育,如涓涓细流,顺势而下,静静流过学生的心田。使学生在美的享受中,渗透爱岗敬业、爱国情怀、热爱生活等思政元素,从而全方位涵养学生的劳动精神和职业精神,为学生服务社会储蓄感情和力量。同时精心设计考核环节,思政元素融入全过程。围绕专业人才培养目标,评价过程渗透思政元素,以过程性评价为侧重,注重评价方式的综合性。既关注学生日常学习过程中的表现,又关注学生的学习策略、团队合作精神、交流沟通能力等。然后,通过第二课堂的社团活动或志愿服务活动,给予学生践行劳动精神职业精神的载体,使“爱”的种子落地生根,从而促进学生未来职业的发展和终身发展。

(二)借助学习强国平台,推广课程内容

教学团队在日常教学工作中,不断打磨课程各专题内容,录制微课视频,打造精品课程。经推荐,教学团队的31个微课视频被“学习强国”选用,使得课程内容有了推广的平台。不管是本校学生还是校外学习者,无论是在校集中学习期间或者参加工作后的业余学习都可以依托平台在审美享受中提高品位,涵养情操。

(三)运用信息化技术,自主开发活页化立体教材

作为公共基础课,教学团队为实现思政元素的“无痕”渗透,实现“润物无声”全过程,用心用情开发活页化立体教材。为了使活页教材真正能用、好用、随时用,教学团队将活页教材内容整合成一个二维码,学生只需将二维码保存在手机里,随时随地都可以学习。

四、学习成效

(一)学习语文情绪高涨,学习效果显著提高

“浇水—开花—结果—落地生根”的课程思政模式,结合线上线下混合式的教学方法,极大提高了学生的课堂参与度,学习兴趣明显提高。无论是整体还是个体,学习效果均有明显提升。各种教学任务的设置和教学活动的开展,特别是针对学习兴趣不浓的学生,课堂多鼓励引导,学习成效显著。整体上来讲,学生的听读品写说能力得到了进一步增强,思想觉悟和职业素养进一步提高。

Five hundred and ninety-seven patients were enrolled.We excluded from the statistical analysis five patients for incomplete data and 79 cirrhotic patients because of the negative effects of ascites and peripheral edema on nutritional parameters.

(二)第二课堂参与度提高,思政元素落地生根

社团活动和志愿服务活动参与的积极性大大提高。“依托班团组织、学生社团、技能竞赛平台和新媒体中心等各类组织,丰富其服务课程思政活动形式”[3],教学团队依托信息化平台和社团、志愿服务活动等,延展课堂时空,为学生搭建职场模拟和社会实践的平台。形成文化育人、实践育人、服务育人、组织育人长效机制,强化担当,以行践知,让学生自主发展能力落地生根。最显著的成效便是学生自身修养和品质的提高。如遇师问好,并向老师行弯腰点头礼,已经成为了每位学生自觉的行为。

(三)职业认同感增强,达成思政目标

高职各类专业学生,57%的学生填报志愿时并非自愿,48%的学生是遵从家长意见,导致对职业认同感偏低。各专题任务完成后,89%的同学认为所学专业是神圣的,79%的同学表示毕业后会从事与所学专业相关的工作,职业认同感明显增强。要达成教学任务中的三维目标,特别是素质目标,必须从根源上了解学生的思想状况。在授课过程中,有的放矢的借用战“疫”先进事迹或革命历史故事,让学生领悟到未来职业的价值及应具备的职业精神,提高学生的职业认同感,真正实现“立德树人”的根本任务。

另外,通过各高职院校之间的学术交流会和省市级的职业院校教师教学能力大赛等活动,大学语文这一“浇水—开花—结果—落地生根”的课程思政模式得到省级专家的认可,并在各高职院校的公共基础课程中形成一定的辐射效应。

五、反思及改进措施

第二课堂覆盖面有限,有效弥补是关键。参加社团活动、社区或敬老院志愿服务活动、革命纪念地等参观活动,均有人数要求,无法做到班级全员覆盖。有时会利用直播,使未能到场的同学能有所体验,但在效果上,与实际参加的同学相比,差距明显。以后的第二课堂活动,首先争取学校的大力支持,邀请革命纪念馆等的讲解人员来校讲解,或同一个活动分批次参加。尽最大努力,使学生在第二课堂,厚植爱国情怀,践行服务社会的职业精神。