“教学、表演、编创”能力培养在高校中国古典舞教学中的应用探索*

2022-03-16李佩珊

李佩珊

(菏泽学院音乐与舞蹈学院,山东 菏泽 274000)

习近平总书记在全国教育大会上指出,要全面加强和改进学校美育,坚持以美育人、以文化人,提高学生审美和人文素养。这一重要论述,为我们美育工作者指明了新时代加强和改进美育工作的目标方向。中国古典舞,起源于中国古代民间传统舞蹈,出现于20世纪中期,是中国特有的一个舞种,也是高校舞蹈学专业的核心课程。中国古典舞具有显著的东方审美意蕴,是以中华民族优秀传统文化为基础,经过几代舞蹈人不断探索与研究而逐渐趋于完善的一套具有时代审美精神、科学训练方法的课程体系[1]。中国古典舞教学虽然已取得了辉煌成绩,但在大力弘扬中华优秀传统文化,加强美育教育,突出创新精神和实践能力的时代背景下,加强“教学、表演、编创”能力培养,还需要更多的探索和研究。根据时代发展脉搏,结合自身基础、文化背景,制定一套适合新时代特点的人才培养模式,通过对中国古典舞教学模式探索,以此推动中国古典舞教学模式改革创新,促进中国古典舞文化传承和发展,是中国古典舞工作者的重要使命和任务。

一、中国古典舞教学模式探索的意义

中国古典舞作为中华优秀传统文化重要组成部分,其教学模式改革具有重要的现实意义。首先,加强中国古典舞教学模式改革是守正创新,传承中华民族优秀文化的需要。中国古典舞具有较高的艺术价值,包含博大精深的民族精神、传统文化和艺术传承等内容。所谓守正创新,是指在了解认识中国古典舞的历史背景、发展渊源基础上,掌握其艺术发展规律,在充分尊重规律的前提下进行改革创新。只有对中国古典舞课程进行创新性改革,才能更好地指导舞蹈表演实践,从而避免内容的陈旧、老化和单一问题[2]。

其次,加强中国古典舞教学模式改革是培养审美素养,提高民族自信心的需要。中国古典舞是对中国古代乐舞美学的继承和发展,是中国历代舞蹈美的积淀,具有深刻的美学内涵。要加强对学生的审美教育,注重与实践教学的结合,要把舞台上肢体动作和情感表达纳入到审美的范畴,寓美育于实践教育之中。通过中国古典舞教学模式改革,能更好地促进学生审美能力的培养,有效地提高学生的审美水平,强化其对中国古典舞艺术特质的认识和理解,能够增强爱国情怀和民族自豪感。

再次,加强中国古典舞教学模式改革是培养创新精神和实践能力,提高学生综合舞蹈素质的需要。目前舞蹈教育现状主要是技术能力差,舞蹈语汇贫乏,与培养方案中对“教学、表演、编创”能力的目标要求还有差距,普遍缺乏创新思维、创新意识和创新能力。艺术创新是确保古典舞艺术在新时代具有生机和活力的重要前提。要积极拓宽各类文化交流途径,开展多种表演实践锻炼,加强舞蹈综合能力培养,注重将创新精神融入教育教学各个环节。培养既了解中国古典舞历史、掌握中国古典舞动作要领,又能够符合时代、社会审美需求的具有国际视野的创新型艺术人才[3]。

二、中国古典舞教学存在的主要问题

目前高校中国古典舞教学中存在的主要问题为:一是教学手段和教学内容较为陈旧。教师往往只重视舞蹈组合的传授,学生也只能是对动作的模仿和记忆,“经验式”教学仍然是教学主流,对舞蹈的历史渊源、文化传承、历史背景以及动作特征、要领的学习和研讨很少涉及;二是课程知识难以有机交融,创新精神和实践能力的培养难以实现。“教学、表演、编创”能力是高校舞蹈学人才培养方案的基本培养目标和重要能力特征。目前课堂教学把单一技能训练作为主要内容,教学、表演、编创能力的培养基本被忽略;三是中国古典舞教学模式、考核方式方法仍沿用以前的老办法,还没有从培养层次、培养目标以及时代发展等方面开展分类培养[4]。

三、“教学、表演、编创”能力培养教学模式改革的具体实施

(一)改革原则

1.加强课程思政的原则。“课程思政”是贯彻习近平总书记关于高等教育重要论述的有力抓手,是新形势下加强和改进高校思想政治工作的创新载体,是培养担当民族复兴大任时代新人的重要渠道。中国古典舞课程要突出培育高尚的文化素养、健康的审美情趣、乐观的生活态度,注重把爱国主义、民族情怀贯穿渗透到课程教学中。要把抗挫能力、吃苦耐劳能力的培养融入到舞蹈基训、技巧训练各环节中去,培养学生坚忍不拔的良好作风。通过提炼古典舞人物的高洁的道德品质,弘扬中华优秀传统文化,提升学生道德境界和文化修养。

2.融入情感教育的原则。加强人文关怀,将学生自身的情感与对古典舞认知融合统一,激发学生的学习热情,感悟艺术魅力,培养学生发现美的眼光,追求更高的道德审美境界。积极塑造完美人格,以具体动人的美的道德内容吸引学生,让学生主动地去感知美、体验美、鉴赏美、创造美,在潜移默化中受到善的洗礼和美好德性的熏陶,培养道德的自觉意识,建立健康的审美观和道德价值观。因此将情感教育融入到教学之中,对学生加强情感培养,使学生对古典舞内涵有一个更加深刻的理解。

3.以学生为主体的原则。建构主义学习理论认为,要以教师为主导,学生为主体。教师要围绕学生设计舞蹈基训,让学生主动去练习古典舞的气息、动作,对有疑惑的地方主动请求指导。教师要重点加强对学生创新能力以及分析问题、解决问题等综合能力的培养,改变传统灌输理论的教学方式。充分利用智慧教室等多媒体资源,采用项目式、案例式以及讨论式、范例式、模拟式等多种教学方法,激发学生学习的积极性和参与性,使学生由被动学习转变为主动求知。

4.因材施教的原则。所谓因材施教,是指教师充分考虑学生的个性特点、差异,从实际出发,根据学生的知识水平和接受能力,在教学内容上安排适当的进度、深度、广度,使每个学生的才能、品行获得最佳的发展。因材施教不仅是我国古代教学经验的结晶,还是现代教学特别是中国古典舞教学必须坚持的一条重要原则。实行因材施教,对培养适应新时代需要的创新型艺术性人才,具有非常重要的现实意义。

(二)改革方案设计

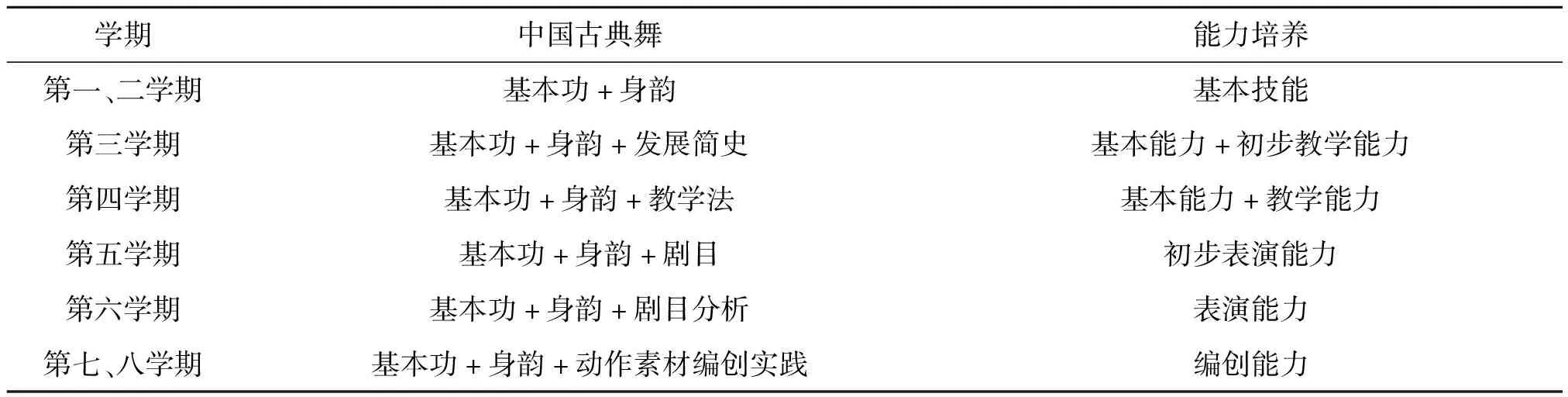

根据舞蹈学本科人才培养方案培养目标和要求,坚持立德树人根本任务,实施“年级+课程模块+实践能力”培养模式。纵向上按年级逐步深化对学生的实践能力培养:大一通过参加观摩演出活动,培养创意、激发活力和激情;大二融合基本功、身韵、简史、教学法形成教学能力模块,培养人文情怀,加强教学能力培养;大三融合基本功、身韵、剧目形成表演能力模块,培养民族自豪感和爱国情怀,加强表演能力培养;大四融合基本功、身韵、编导形成编创能力模块,提升审美价值,点燃创作激情,加强文化传承与创新,强化编创能力培养(见图1)。横向上根据知识、能力、素质协调发展要求,按照“1234”实施:一个目标,基础理论扎实、实践能力强、应用素质高;两个核心,基础理论教育和素质教育;三个层次,知识传授、能力培养、素质养成;四个方面,通识教育、学科教育、专业教育、实践教育。利用互联网及现代信息技术,引入“智慧教学”,组建四大教学模块,构建舞蹈教学知识体系,加强“教学、表演、编创”能力培养,构建集专业知识、文化传承、审美价值、实践能力于一体的多元化教学体系。

图1 中国古典舞能力培养的三个层次

(三)创新教学模式

1.围绕“教学、表演、编创”能力培养这一主题,构建课内与课外、校内与校外有机结合,由相对独立到科学融合的“年级+模块+能力”课程体系。深度融合人文教育、专业教育和实践教育,构建与“大美育”相适应的人才培养机制。搭建通识课程、学科课程、专业课程、实践课程“四大模块”创新型舞蹈教学体系。注重四大模块之间的相互联系,相互补充,全部融入大学四年教学过程。大一注重基本知识、基本技能学习,大二注重基本理论、基本能力的提高,大三注重综合实践能力的养成,大四注重创新实践能力的培养(见表1)。

表1 中国古典舞课程体系

2.按照知识、能力、素质协调发展思路,以培养学生思辨能力为目标,以课程横轴+能力纵轴为载体,紧紧围绕教学、表演、编创能力的培养,建立多维度、多角度的课堂知识结构。深度融合第一课堂(课程体系)和第二课堂(实践体系)的内容,设计分阶段、递阶式教育教学体系,启发与训练学生的创新精神和舞蹈实践能力。课程体系的搭建以“能力培养”为主体、专业课程为支撑、人文课程为补充,加强各种演出活动的开展,激发编创热情和活力,使学生在“练中学”“做中学”“乐中学”。

3.采用建构主义学习理论,加强课程思政,全面实施混合式教学模式改革。加强思政教育、品德教育、心理教育、人文教育,增强文化自信,提升爱国情怀,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人[5]。利用智慧课堂和“互联网+”技术,积极开展探究式、启发式教学,强化互动交流,培养学生的批判性和创造性思维,激发学生自主学习能力和表演、编创灵感,挖掘学生创新潜能。充分利用智慧教室智能化功能,对每一个动作加强美感设计,让学生体悟到更多的艺术魅力。

4.建立多元化的教育教学评价体系和督导机制。考核评价主要有五个方面内容:一是利用课堂教学组合的集体考核方式,对身体技能训练进行考核评价;二是对学生课外自学舞蹈素材组合情况进行自学能力考核评价;三是对掌握舞蹈动作的规格、要点、风格以及相关文化知识的情况进行教法笔试考核评价;四是随机抽取某一舞蹈动作,对词汇组织、逻辑思维、语言表达等情况进行说课能力考核评价;五是通过对提供的舞蹈动作素材进行重组编创开展舞蹈动作编创考核评价。通过以上五个层面的综合测评,实现对教学环节具体开展情况的全方位动态监控、不断反馈和持续改进,达到教学内容的全面、科学和严谨[6]。教学督导主要围绕“督教、督学”开展工作,坚持督、评、导并重。主要有两方面内容:一是对任课教师教学情况开展督导,主要包括师德师风、教学纪律、教学理念、教学能力、教学效果等督查和评议;二是对学生学习情况开展督导,主要包括学习态度、学习方法、学习质量、创新能力等督查和评价。

四、“教学、表演、编创”能力培养教学模式改革的成效

(一)能够使学生有效建立学科知识体系,实现知识、能力、素质协调发展

“教学、表演、编创”能力培养教学模式通过整合课程体系,使知识体系更加清晰和完整,评价体系更加科学合理,使学生的知识、能力、素质能够得到更加全面的发展。主要包括:积累舞蹈动作素材,为后续表演、编创做准备;既能熟练掌握技能,又能清晰地分析说明;熟悉并掌握舞蹈动作的规格、要点和文化背景,为今后工作打下扎实基础;加强编创基本技法教学,融灵活思维和创作手法为一体,为后续课程的创新与实践打下基础。

(二)能够使教师的知识结构、教学模式更加优化,实现教师授课水平的有效提高

“教学、表演、编创”能力培养教学模式需要授课教师具有宽广的知识和较强的艺术表现能力,需要教师更加认真的备课等充分的准备工作。教师知识体系的建构需要一个融合、重构和创新的过程,艺术表现力需要创造和重塑。教师要加强自身学习,了解中国古典舞的最新发展和前沿知识,掌握最新技法和编创舞蹈的新思路、新手段。

(三)能够使艺术精神和文化价值有机交融,实现人文素养和审美能力的提高

目前大部分学校过于重视学科教学,往往忽略舞蹈人才的人文素养和审美文化培养。“教学、表演、编创”能力培养模式既强化了技能培养,又建立了更加多元的知识结构。提高学生对艺术精神和文化价值理解和认同。能有效地帮助学生建立科学的世界观和方法论,从博大精深的传统文化中汲取营养,受到激励和鼓舞,增强民族自信和爱国情怀。主要包括:1.知识、能力、素质的协调发展;2.各种舞蹈动作资源的理解、交换与整合以及综合运用;3.对自然美、精神美等审美情感的培养和陶冶;4.对舞蹈美的感受与欣赏以及组织协调能力的培养等[7][8]。

新时代新征程,我们要按照习近平总书记关于学校美育“纯洁道德、丰富精神”“提高学生审美和人文素养”的目标要求,深刻领会美育工作的重要意义,推动学校美育工作大繁荣、大发展。深入推进“教学、表演、编创”能力培养教学模式改革向纵深发展,形成可推广、可复制的典型教学案例,为舞蹈艺术的守正创新和传承发展做出我们应有的贡献。