海洋物联网中的卫星通信

2022-03-16柴瀛

柴 瀛

(青岛海洋科学与技术试点国家实验室,山东 青岛 266237)

0 引 言

2010年,“海洋物联网”的概念开始被讨论,主要涉及的是RFID技术在船舶安全、物资管理方面的应用。但相比于对物联网的研究,对海洋物联网的研究仍较少。近年来,“海洋物联网”概念逐渐被越来越多的人关注。青岛海洋科学与技术试点国家实验室提出“透明海洋”大科学计划—以海洋物联网技术为核心,面向全球海洋及重点海区的海洋环境与目标的信息感知。2017年底,美国DAPAR发布了“海上物联网”项目,计划将商业化传感器技术与高性能分析工具相结合,以比目前技术手段低得多的成本,利用数以千计的异构小浮子组成的浮动传感器网络,进行持久、广域的海洋环境监测和海事感知。

然而,与迅速发展的陆上物联网相比,海洋物联网发展缓慢,远远不能满足海洋强国建设的迫切需要。

1 海洋物联网通信的特点

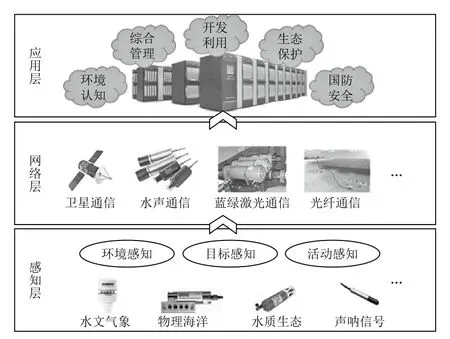

物联网的一般定义是:利用局部网络或互联网等,按约定的协议,将任何物体与网络相连接,实现人与物、物与物相联,形成信息化和智能化的网络。物联网可分为三层:感知层、网络层、应用层。海洋物联网是利用互联网技术,将海洋中的各种设备互联互通,从而实现对海洋设备数据的整合、监测以及系统化管理。海洋物联网也可分为感知层、网络层、应用层,如图1所示。

图1 海洋物联网分层

由此可见,利用通信网络将各种要素连接起来,是物联网得以实现的核心技术之一,而在辽阔的海洋上,这正是最困难的事情。由于陆地与海洋在地理环境、气候条件和用户分布特征等方面存在巨大差异,导致海洋物联网通信有其鲜明的特点。在海洋上搭建陆上网络设施是极其困难和昂贵的,而且海洋气候条件特殊,如高湿度、多降水和极端天气,都会降低通信设备的性能,破坏网络设施。另外,由于海洋大部分是无人区,用户一般是随船舶或其他运载工具而移动的,导致海洋物联网用户多数是临时性的,密度相当低且分布极不均匀。这些特点会严重影响网络设施的投资效益。因此海洋物联网需要采用与陆地物联网不同的技术手段来实现。

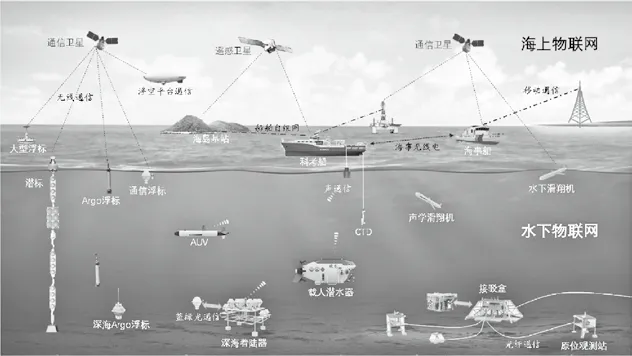

以通信方式来划分,海洋物联网大致分为海上和水下两部分。海上物联网主要是由安装在船舶、浮标、钻井平台上的传感器所组成的,测量数据包括风速、风向、温湿度、气压等,主要采用船载无线电或卫星通信方式传输数据。水下物联网由各种水下传感器网络组成,典型的传感器有水温、盐度、流速、声呐传感器以及各类生物和化学传感器。由于物理特性的限制,水下物联网主要采用水声或蓝绿光通信方式,但是水声通信的传输速率低、传输时延长且通信能耗大;蓝绿光通信虽然能够提供很高的传输速率和极短的传播时延,但光易被水吸收且无法绕过障碍物,传输距离较短。目前单个水下无线网络可有效覆盖的面积十分有限。因此需要采用更加广域的通信方式,将分布在不同海洋区域和深度的水下无线网络连接起来,形成大范围的有效覆盖,如图2所示。

图2 海洋物联网络

卫星通信是解决海洋物联网全球组网的最合理手段,绝大多数的海上或水下局域网都可以通过卫星通信网络接入海洋物联网。

2 卫星通信在海洋物联网中的应用现状及存在的问题

海洋物联网中存在大量的数据传输需求,包括海洋环境监测(温度、盐度、风场、海浪、海流、潮汐)、生产活动监测(溢油、废水排放、大气污染物)、海事活动监测(渔业捕捞、远洋运输)等。通信系统是海洋物联网的重要组成部分,其中卫星通信是深远海观探测设备的“标配”。

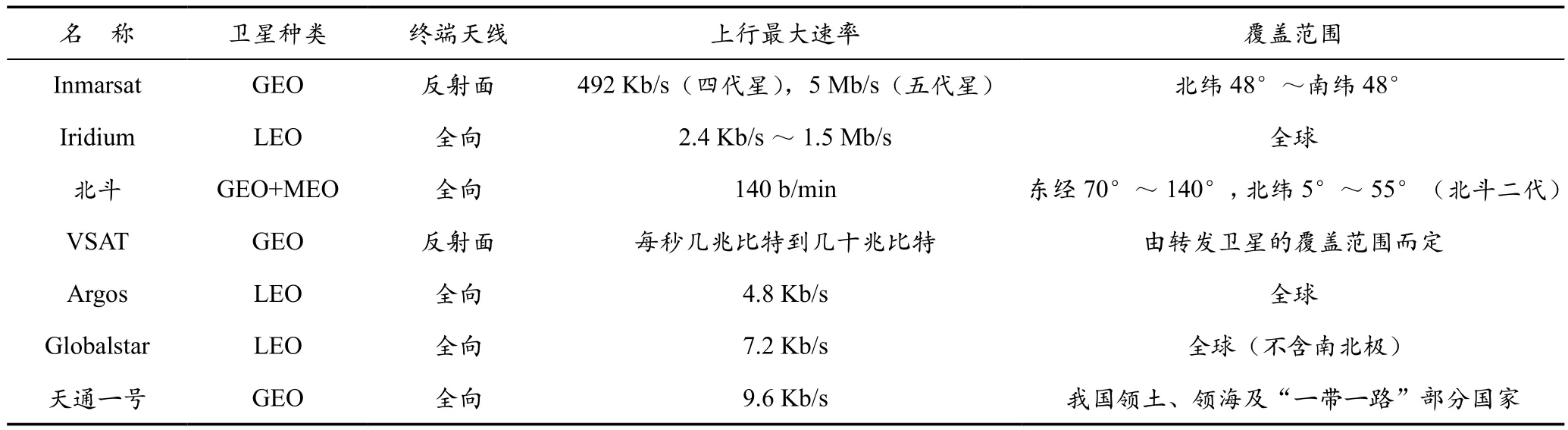

从目前使用的情况来看,典型的海洋卫星通信系统包括海事卫星系统(Inmarsat)、铱星系统(Iridium)、北斗卫星导航系统,另外还包括VSAT卫星通信系统、Argos卫星系统、全球星系统(Globalstar)、天通一号卫星移动通信系统等,相关参数对比见表1所列。

表1 常用通信卫星的参数对比

海洋物联网中广泛使用卫星通信作为数据传输手段,但由于目前卫星通信技术水平的限制,在具体应用中仍存在以下问题,在某种程度上制约了海洋物联网的进一步发展。

(1)通信资费高。在海洋观探测设备运行费用中卫星通信费占很大的比例,尤其对于一些无人观测设备,卫星通信费用几乎占其运行费用的80%以上,甚至更多。卫星的研发、制造、发射、运行和维护的成本高,导致卫星通信的费用昂贵;我国的卫星通信网络覆盖基本以本国国土或邻近海域为主,远海设备只能依赖国外卫星网络,费用方面往往受制于人。这些因素限制了观探测设备的大量使用,无法形成海洋物联网的规模化效应。

(2)覆盖范围有限。目前普遍使用的海事卫星、VSAT卫星等大多采用地球静止同步轨道。同步轨道能够以较少的卫星数量实现大面积的信号覆盖,但也存在着轨道资源紧张、时间延迟大等缺点,更重要的是无法覆盖南北极地区,而南北极地区作为全球气候系统最敏感的组成部分,是海洋物联网需要重点观测的地区。

(3)终端适应能力弱。为了支撑长时间且大范围的海洋观测活动,海洋物联网设备多数采用无人值守方式,使用电池供电,导致在通信终端安装空间和能源供给方面十分有限。

Ku/Ka等波段卫星虽然能够提供较大的通信带宽和速率,但卫星终端一般使用反射面天线,受天线口径约束,其体积一般较大;伺服系统会带来较大的功率,这使得Ku/Ka卫星终端多用于船载,限制了其在海洋物联网设备上的应用。目前海洋物联网设备较多采用L波段通信,比如铱星、北斗等,L波段抗雨衰能力强,受天气变化影响小,对终端天线的方向性要求也低,适于移动通信环境;但缺点是带宽较小,只能传输语音、文字等低速信息,无法满足图像和视频等宽带内容的传输需求。

(4)安全问题突出。目前海上广泛使用的海事卫星、铱星等通信系统均是由其他国家建设运营,用户数据通过卫星转发到国外卫星通信系统,一般在各国建设的卫星通信地面站落地,使得用户信息存在一定的安全隐患。近年来,伴随着北斗、天通一号、中星16号以及部分低轨通信卫星的投入使用,安全问题有所改善。但从总体使用情况来看,我国仍然缺少覆盖全球的国产卫星通信手段。

3 海洋物联网对卫星通信的需求与技术研究方向

从目前卫星通信存在的问题出发,结合海洋物联网的未来发展方向,笔者认为新的卫星通信手段必须具备以下特点才能满足海洋物联网时代的技术需求。

(1)高速率:保证上行有效通信速率在6 Mb/s以上,满足图像、视频等数据的基本传输要求。

(2)低成本:卫星通信窄带终端价格控制在1 000元以内,宽带终端价格控制在2万元以内。

(3)广覆盖:卫星通信信号全球覆盖,热点地区可提供更多的波束覆盖。

(4)全天候:支持Ka/L双波段组合通信,提高卫星通信系统的全天候通信服务能力。

(5)安全可控:加快建设自主可控的卫星通信系统,摆脱对国外卫星系统的过度依赖。

针对海洋物联网对卫星通信的需求,结合卫星通信领域的最新技术发展,列举以下三种新技术。笔者认为这些技术将在未来5~10年内对海洋卫星通信产生重要影响,应当重点关注。

(1)低轨卫星技术

低轨卫星具有信号传输时延小的特点,传输时延与地面通信手段较为接近;一颗或几颗卫星的损毁不会导致整个系统失效,抗风险、抗打击能力强;具有卫星体积小、重量轻、研制周期短、制造和发射成本低等优点。加之近年来越来越多的企业涌入中小型运载火箭行业,使得火箭发射供给快速提升,成本大幅下降。这使得低轨卫星星座的大规模部署成为可能。国内外低轨卫星星座计划见表2所列。

表2 国内外低轨卫星星座计划

(2)高通量卫星技术

高通量卫星大幅提升了容量并降低了单位带宽成本,开启卫星通信新纪元。高通量卫星单颗星容量可达每秒几十到上百吉比特位,可以经济且便利地满足各种新应用的传输需求。例如,作为中国首颗高轨道高通量通信卫星,中星16号通信卫星采用Ka频段,通信总容量达20 GB以上,可以为海洋物联网相关的大数据应用服务提供通信保障。

(3)相控阵天线技术

与反射面天线相比,相控阵天线可以有效避免天线频繁的机械转动,在保证传输速率的前提下,大幅减小天线的体积和功耗。目前相控阵天线规模化的市场应用主要受限于昂贵的价格,通过对一网(OneWeb)和太空探索技术(SpaceX)公司在研的终端产品进行成本分析后发现,相控阵天线目前最低成本在750美元左右,高于规划成本。因此,低成本化将是未来相控阵天线技术的主攻方向。

4 结 语

卫星通信作为海洋物联网不可缺少的基础性通信手段,在目前的海洋观探测活动中被广泛使用,但现有的卫星通信技术仍存在不足,无法满足大规模应用对数据传输的需求,制约了海洋物联网的进一步发展。随着“一带一路”战略的推进,我国海上活动日益频繁,海洋物联网作为卫星通信新的增长点,带来广阔市场的同时也给传统卫星通信带来了新的挑战,因此需要海洋、航天等各领域通力合作,针对海洋物联网通信的特点,共同推动相关技术的不断发展。