中国文学接受视野下《和汉朗咏集》文本空间的建构

2022-03-14吴雨平刘召禄

吴雨平,刘召禄

(苏州大学 文学院,江苏 苏州 215123)

一、引 言

所谓文本空间,不仅是指地理学意义上的真实物质空间,而且还指具有隐喻性的话语权力建构方式。“分析文本中的地理环境,‘在物质空间中理解文本,历史地看待地理位置,并同时关注不同空间如何反映、生产和抵抗不同权力形态’,就能够更好地把握文本的意义。”[1]日本平安时代晚期,由藤原公任编纂,中日两种语言以及唐诗、日本汉诗、和歌等多种文体构成的《和汉朗咏集》,由于建立了与《怀风藻》、“敕撰三集”等汉诗集以及《千载佳句》等摘句选集迥异的编排系统而显现出独特的风貌:将和歌与汉诗、中国诗文与日本汉诗文等进行多重并置,建立了中日诗歌在文学地位上的新关系;摒弃以作者身份、时代先后或诗文体裁类型分类的方式,重新整合诗歌体系,建构起具有日本民族美学特征的多重角度的文本空间。

二、《和汉朗咏集》成书背景及基本构成

在经历了中日两国交通往来达到顶峰的隋唐两代之后,日本平安时代(794—1192)的文学从初期延续奈良时代对中国诗歌的模仿,到竭力使民族文学与外来文学融合,终于在中后期迎来了崭新的气象,和歌与汉诗同步发展、交相辉映。

《和汉朗咏集》成书于1013年。在此之前,日本书面文学在外来的中国汉唐文化的强大辐射、影响和刺激之下产生并取得了较大成就。汉文学方面,有汉诗集《怀风藻》(751),它也是日本最早的书面文学作品集;有被称为“敕撰三集”的三部汉诗集《凌云集》(814)、《文华秀丽集》(818)和《经国集》(827),日本汉诗从对中国六朝诗歌的摹拟转向学习唐诗风格;有成书于平安时代中期的唐诗佳句选《千载佳句》(成书时间不详,约为公元九世纪到十世纪),选编了中国唐诗七言佳句一千余联。和文学方面,则诞生了日本最早的和歌总集《万叶集》(759),收录4500余首和歌作品,以及9世纪初的敕撰和歌集《古今和歌集》等等。但是,无论是汉文学还是和文学,这些诗歌集均主要由一种文体、一种语言、一国作者构成。《和汉朗咏集》的出现打破了单一文体、语言和作者国别的界限,呈现出跨文化文本空间中的对话关系。

而要论及唐诗、和歌以及和汉双语的融合,菅原道真编纂的《新撰万叶集》(893)和大江千里奉宇多天皇之命编纂的《句题和歌》(894)都早于《和汉朗咏集》。前者是在每一首和歌之后附加一首日本人创作的汉诗绝句;后者则由两部分构成:“句题”和“和歌”,即以唐诗佳句作为标题进行的和歌创作。两者成书时间几乎一致,和、汉顺序正好相反。但是,《新撰万叶集》的作者均为日本人,《句题和歌》虽然标题及和歌的作者分别为中、日两国诗人,但“句题和歌”已经成为一种特殊的诗歌文学体裁,换言之,《句题和歌》并不是由多种文体建构而成的。

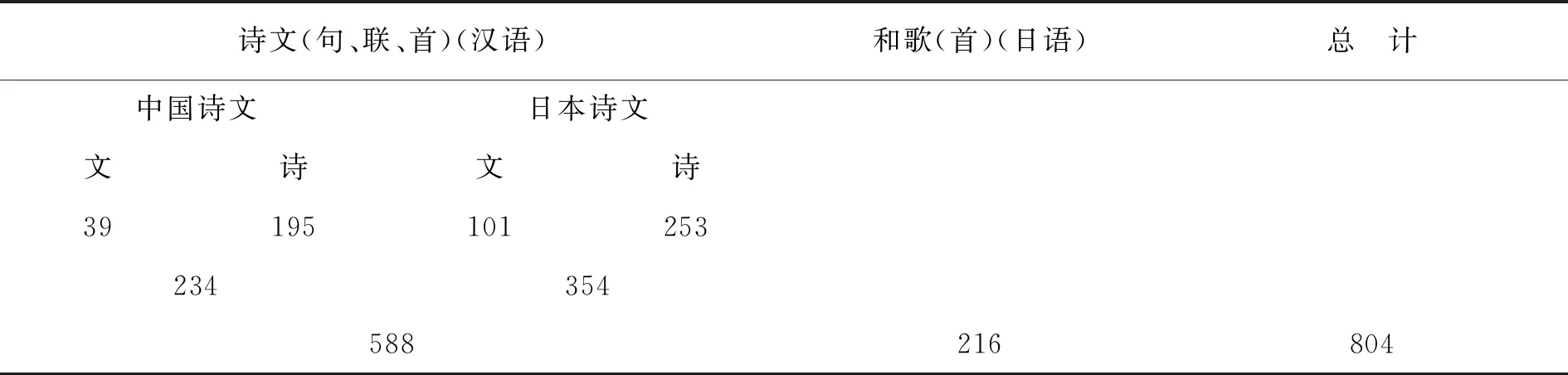

表1 《和汉朗咏集》数量关系统计表[2]目次

共收录804句(首)的《和汉朗咏集》规模虽然不大,但却大刀阔斧地重新组合了汉诗、和歌,将中国人所作诗文、日本汉诗人所作诗文与日本人所作和歌并行编排,无论是语言、作者来源还是文体都由两种或两种以上元素组成,使纵横交错的各种关系构成了立体交叉、多维复杂的文本空间。从语言层面看,中国诗文和日本诗文为汉语创作,和歌为日语创作;从作者层面看,中国诗文的作者为中国汉唐诗文家,日本诗文及和歌的作者为日本汉诗文家、歌人;从文体层面看则更为复杂,有中国诗文、日本诗文、和歌多种文体,而中国诗文和日本诗文中又都有文句和诗句之分。

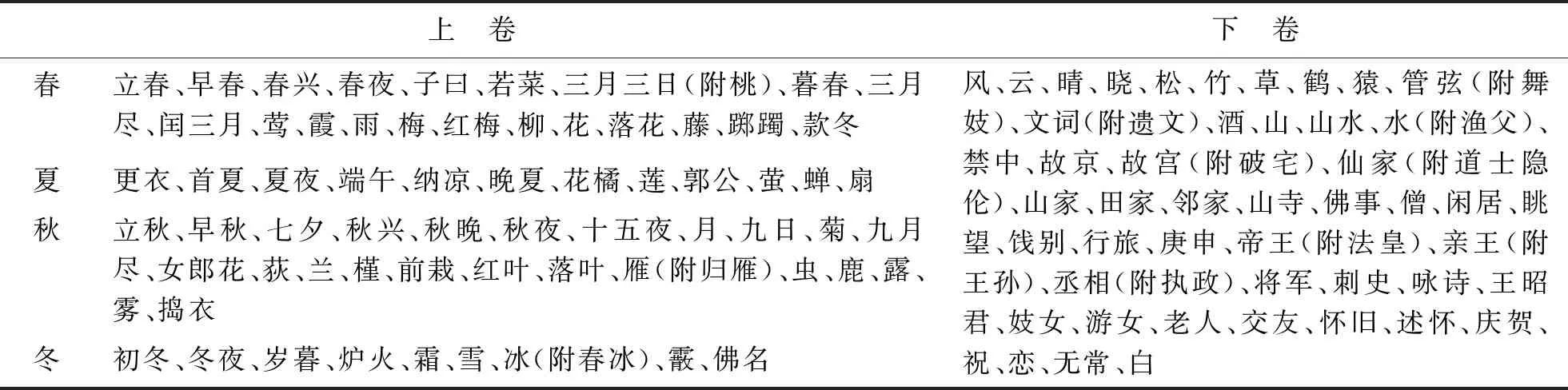

《和汉朗咏集》分上、下两卷。上卷分为春、夏、秋、冬四大类,大类之下又分为春21个小类、夏12个小类、秋24个小类、冬9个小类。下卷为杂类,没有大类,直接分为48个类别。见下表:

表2 《和汉朗咏集》分类表[2]目次

总体上来说,《和汉朗咏集》的分类并不复杂,基本上是四季景象、自然风物及王公贵族的日常生活场景,夹杂少量跟历史、军事等相关的内容,中国题材的“王昭君”单独编为一类,成为一个特例。但《和汉朗咏集》诗文、和歌编排的独特之处在于,每一类都必由至少1联汉诗文摘句与至少1首和歌共同组成。和歌作者自然均为日本人,诗文作者则不一定,视入选诗文情况而定,有时两国作者的作品都有入选,有时均为日本作者的作品,有时只选1联中国作者的。这样的组合编排,从作者来说,保证了每一类都有日本作者入选;从文体上来说,也保证了每一类必有和歌入选。

如“上卷·春·春夜”有1联唐诗、1首和歌入选,诗为白居易《春中与卢四周谅华阳观同居》的“背烛共怜深夜月,踏花同惜少年春”联,和歌为躬恒的“春夜虽暗亦无奈,不见梅花却闻香”。[3]101再如“上卷·春·早春”共入编9联、首,其中汉诗文中有两位唐朝诗人的联句,唐朝诗人元稹《寄乐天》中的“冰销田地芦锥短,春入枝条柳眼低”[3]100联,白居易《浔阳春三首·春生》中的“先遣和风报消息,续教啼鸟说来由”[3]100联;有四位日本汉诗人的联句,庆滋保胤的“东岸西岸之柳,迟速不同;南枝北枝之梅,开落已异”[3]100句,小野篁的“紫尘嫩蕨人拳手,碧玉寒芦锥脱囊”[3]100联,都良香的“气霁风梳新柳发,冰消浪洗旧苔须”[3]100联,纪纳言长谷雄的“庭增气色晴沙绿,林变容辉宿雪红”[3]100联。此外三首和歌由日本歌人志贵皇子、源当纯、平兼盛所作,其大意分别为:“石上虽仍垂冰柱,旁有蕨菜已报春”[3]100“谷风吹融处,冰隙涌溪水;且将此细浪,视作春花美”[3]100“放眼比良山高岭,雪融可采野菜芽”[3]100。

“下卷·故京”也只1联日本汉诗、1首和歌入选。诗为日本汉诗人菅三品《过平城古京》中“绿草如今麋鹿苑,红花定昔管弦家”[3]155联,和歌为“今来古都观旧迹,曾作发饰花仍开”(作者不详)[3]155。

由此可见,虽然每一类入编的汉诗文、和歌数量不拘,但都围绕相同或相近主题题材,严格选编,诗文、和歌都符合类别题意。《和汉朗咏集》中收入同一类的诗文、和歌数量少则2条,最多的也只有20条,总数量800余条,规模不到《万叶集》的五分之一,只有《千载佳句》的二分之一。但是,正如日本汉诗研究者马歌东先生所说:

从单纯选录中国诗人的秀句,到并选日本汉诗人的秀句,是一个重要进展;从只选录汉诗秀句,到兼收和歌秀篇,是又一个重要进展。《和汉朗咏集》同时有了这两个大的进展,在日本汉诗的唐诗受容史、秀句受容史,乃至整个日本和汉两大文学体系交融与互动的发展史上,都有着极其重要的意义。[4]

三、《和汉朗咏集》——中日诗歌地位之“地形学”重构

和歌是日本古代文学中最具有民族特色的一种文学体裁,由在日本原始部落的狩猎、捕鱼、农耕、战争、祭祀等活动中产生的古代民族歌谣演化而来;汉诗则是特指日本人借用中国诗歌的格律形式、用汉字进行创作的诗歌。和歌与汉诗在日本诗歌发展史上如同一车之两轮、一鸟之两翼,都取得了自己的成就。然而,和歌与汉诗在日本文学、文化史上的地位却不是始终同步、一致的。日本书面文学诞生之初的奈良时代及平安时代初期都以汉诗为尊,到“敕撰三集”时达到顶峰,这一方面固然是因为直到公元8世纪中叶,日本诞生的第一部真正意义上的书面文学作品集《怀风藻》是一部汉诗集,加之大唐诗歌的空前繁荣和成熟,汉语因此成为强势的文化符码,而它的文学形式——汉诗,自然就取得了比日本民族文学更高的地位;另一方面,汉诗发展的“动力学”原因,并不仅仅限于文学的场域。代表一定权力意义的汉诗,既符合日本统治者治国为政的政治需要,又能够帮助他们获得更多的文化资本。“敕撰集是作为国家活动、与国家权力背景相关联,并且作为国家政治的一个环节以及天皇政治的象征而显示的一种文化。”[5]中国封建社会鼎盛时期正统的文学作品具有的“经夫妇,成孝敬,厚人伦,美教化,移风俗”[6]的教化功能,为当时的日本统治阶级利用汉诗推行国家意识形态、进行社会变革提供了文化范本,因而汉诗的尊贵地位是和歌无法企及的。

及至9世纪末,日本经过漫长的近300年遣隋使和遣唐使的派遣,政治上已经通过“大化改新”完成了社会变革,进入到了封建社会,对先进的唐文化的吸收也达到饱和,需要进一步消化吸收,加之中国唐王朝在“安史之乱”之后日薄西山,日本开始走上本土文化独立发展的道路,并且于894年停止了遣唐使的派遣。文学上也在此前后发生了相应的变化,不再是汉文学的一统天下。日本贵族知识分子在消化、反思、改造汉文学的同时,尝试将和、汉文学融合,进而力图将二者相提并论。在这种背景下,和文学地位得到了显著提高,和歌也肩负起了促进日本民族文化发展的重任。使和歌以及日本诗人的地位被提得更高的《新撰万叶集》(893),恰恰由平安朝最著名的汉诗文大家菅原道真所编,是这一变化中值得注意的例证。

我国城市人口逐年递增,导致排放污水的数量越来越多。以往的城市排水系统,大部分都是将污水直接排放到道路的两边或周围的河流里,对城市环境造成了威胁,若依旧使用这种直接排放污水的方法,将会带来严重的危害。因此,需确保城市排水的有效进行,加大对排水系统的研究工作。在设计排水系统时,为防止因污水数量过于庞大导致污水不能顺利地经管道排出,从而对市民的生活造成影响,需要计算污水排放量。在排放污水时,还应使用节能方式进行排水,不断加大污水的处理力度,同时也要提高对节能的重视程度。

然而,尽管日本已经认识到民族文学在民族文化发展中的重要性,也有将和歌“能同汉诗文分庭抗礼”[3]11意识的萌发,但和歌作为刚刚建立起自己的书写范式的本土文学体裁,要在短时期内超越当时世界上最成熟、最完备的汉诗文体系几乎没有可能。于是,将和歌与汉诗、中国诗文与日本汉诗文进行多重并置的《和汉朗咏集》,力图在“形式”和“意识形态”之间取得完美的平衡,其策略是用两种语言、多种文体建立全新的文本空间,使原本平面的编排具有立体交叉的空间感,中日诗歌地位的新的“地形学”也就此形成。“和、汉并列编排的《和汉朗咏集》正体现了这种复杂的文化心理,它是平安时代日本贵族文化心态与文化立场的一面镜子。”[7]

民族文学形态的“和歌”和用外国语创作的“汉诗”在《和汉朗咏集》中形成了一种既互相促进、又互相竞争的关系。首先,无论是中国汉赋、唐诗还是日本汉诗,入选《和汉朗咏集》时都采用了选联(句)的形式,而不是原文的整首诗歌。如“上卷·春·莺”中白居易的“莺声诱引来花下,草色句留坐水边”[3]106,出自白居易的《春江》,全诗为:“炎凉昏晓苦推迁,不觉忠州已二年。闭阁只听朝暮鼓,上楼空望往来船。莺声诱引来花下,草色句留坐水边。唯有春江看未厌,萦砂绕石渌潺湲。”[8]从原文的四联56字中摘出其中一联14字,使汉诗在形式上看起来简短、接近于和歌中最常见的“短歌”歌体(1)和歌分为长歌、短歌、旋头歌、片歌、佛足石等体歌,以“五七五七七”31个音构成的短歌最为常见,因此和歌又被称为“三十一文字”。,短歌“是世界诗歌史上形态最短小的韵文形式之一,是日本民族引以为豪的一种最具有民族特性的文学样式”[9]。将整首唐诗、汉诗缩短为一联,使人从感官上先入为主地认为诗、歌在体量上大致相同,因此可以“相通”;而从内容上来说,摘出的一联跟原诗相比,往往意义已经不尽相同甚至大相径庭,如上述白居易的“莺声诱引来花下,草色句留坐水边”一联,从字面上看,是单纯写“莺声”“草色”“花”等使人流连忘返的春天景象,根本看不出《春江》全诗表现的白居易因得罪权贵被贬江州司马(后移忠州刺史)时在江边赏春、触景生情的悲苦压抑之情。尽管白居易的诗总体上平易通俗,但诗意并不浅显,《春江》由于涉及诗人的身份、境遇以及中国的地名、建筑等多个知识点,对于处于异地异时尤其是异文化中的日本人来说,仍然会存在理解上的难点。摘选一联的做法不仅避免了日本人为理解全诗而去研究中国历史文化背景知识,还最大限度地接近了同为“上卷·春·莺”中两首和歌的歌意——“嫩绿春日晴空下,无人不盼莺初鸣”[3]106“春至山里仍有雪,如无莺鸣怎知春”[3]106。这两首和歌在描写春天的景色时表现了歌人“盼春”“知春”的心情,但这是一种等待和迎接春天的喜悦之情,跟《春江》所表现的在淡泊悠闲之中隐含的愁苦之情大相径庭。这种跨文化重构之下的意义消解和转换,是对唐诗的“反向建构”,同样是使和歌、汉诗尽可能“相融”并能够处于同一空间的一种策略。

其次,《和汉朗咏集》的“佳句”“秀句”是一种文本意义的再生产。唐诗传播到日本,已经脱离了中国诗歌(汉语)的语境,处于“离岸”状态,日本人在理解唐诗的时候,不可能有中国人对诗人身份及其所经历的社会生活那样的感同身受,也无法理解异域诗歌的真实存在状态。因此,以往的研究将《和汉朗咏集》摘选的汉诗文称为“佳句”“秀句”,其实只是从日本人选编的立场而言的,因为日本人摘录编入的“佳句”未必是中国人认为的“佳句”,中国人认为的“佳句”也未必是日本人认同的“佳句”,李白、杜甫的诗未有一联入选《和汉朗咏集》即为例证。仍以上述“早春”为例,《和汉朗咏集》中并未入选诸如“不知细叶谁裁出,二月春风似剪刀”[10]“最是一年春好处,绝胜烟柳满皇都”[11]等更为中国人熟知和喜爱的唐诗佳句。当然,这也与唐诗传播日本的时间、方式以及唐代诗人文学史地位的确立时代相关,因为对李白、杜甫的诗日本人编选摘句集时常以“佳句”“秀句”命名,如《千载佳句》《本朝秀句》《续本朝秀句》《拾遗佳句抄》《新撰秀句》《续新撰秀句》等等,经过长期流传并且经过“经典化”的阐释之后,这些摘句就会被认同为日本文化语境中的“佳句”和“秀句”,但是实际上这些“佳句”“秀句”已经与我们原初认同的“好诗”有了较大的不同。同时,日本人创作汉诗时也已经脱离了“诗”原来的土壤,汉诗“形式是中国的诗,而其中的内容说明它是日本文学”[12]216。日本人在学习和接受了中国诗歌的形式之后,已经使日本汉诗成为“日本人独自的汉诗”[12]217,日本汉诗实际上已经挪动了汉语世界的语境,与以唐诗为代表的中国诗歌形成了对话关系。“诗”与“歌”、“中国诗歌”与“日本汉诗”就是这样在《和汉朗咏集》里互为镜像,成为既相互消解又相互融通的跨文化文本空间。

诚如一些研究者所说,《和汉朗咏集》的这种编排方式体现了汉诗、和歌的融合,它们“共同呈现日本文坛发展至十一世纪初期的精蔚与繁华”[13]。其意义表现为:

将日本诗人与中国诗人并列,展示了汉诗学习的成绩,将汉诗秀句与和歌并列,则在展示和汉心灵交流、共存互荣的文学成绩。它遥承着《句题和歌》《千载佳句》的发展脉络,为中日文化交流的‘认同’和‘共存’作了极佳见证。[13]

然而,这只是问题的一个方面。现代日本学者将日本文化的这种表现称之为“重构型文化民族主义”,它“主要关注的是通过对日本人与外国人(西洋人)的行为、思维方式差异的体系化、意识化,划分出‘我们’与‘他们’的象征性境界线”。[14]其实,这种自我认同意识在日本平安时代已经萌生,研究《和汉朗咏集》的日本学者川口久雄就认为“《和汉朗咏集》对待中国诗文采取的是断章取义的态度”[3]80,目的是“能使平安时代的日本文人满足民族文化自尊心,使和汉文学能处于平等地位”[3]92-93。《和汉朗咏集》是中国诗文文本意义在日本的呈现方式。

四、《和汉朗咏集》文本空间之特点

《和汉朗咏集》文本建构的一个重大特点是对选录作品的标准和编排顺序不加文字说明,不按作者身份、时代先后以及诗文的文体类型进行编排,而是采用主题或题材分类的方式编排诗歌类目,塑造诗歌的意境与风格,建构起具有日本美学诉求的文本空间。

在《和汉朗咏集》成书的时代,我国现存最早的文学总集《昭明文选》已经传入日本。《昭明文选》作为我国第一部也是影响最为广泛的诗文总集,入选作品有明确的标准,表现在两个方面:选编标准为“事出于沉思,义归乎翰藻”[15]2,即能够入选的必须是合乎义理、辞采华美的作品,符合这个标准的作品也大多为大家之作;编排顺序为“凡次文之体,各以汇聚。诗赋体既不一,又以类分。类分之中,各以时代相次”[15]2,故此,《昭明文选》编选者将入选文章分为赋、诗、骚、七、诏、册、令、教、文、表、上书、启、弹事、笺、奏记、书、檄、对问、设论、辞、序、颂、赞、符命、史论、史述赞、论、连珠、箴、铭、诔、哀、碑文、墓志、行状、吊文、祭文等类别。除了赋、诗、骚等纯文学体裁外,还有相当多的应用文体类文章。《昭明文选》无疑是一部按照不同的文体、按照时代顺序构建而成的作品集。

“文选”的选编标准、分类方法以及编排顺序影响了《怀风藻》等早期日本汉诗集的选编。《怀风藻》序言没有对选编作品的文学标准进行说明,但却明确指出:“凡一百二十篇,勒成一卷。作者六十四人,具题姓名,并显爵里,冠于篇首。”[16]62选编作品的作者姓名无疑应当注明,但除此之外还特别注明了爵位和官位并将它们“冠于篇首”;《怀风藻》目录下又一次对编排顺序进行了说明:“略以时代相次,不以尊卑等级”[16]62,“以时代相次”是与《昭明文选》相一致的做法,但“不以尊卑等级”的说法却显得多余。今天的我们无法揣测编选者的真实意图,但《怀风藻》的64位作者几乎都为皇族、贵族以及各级官吏等上层统治阶级的人物则是确定的。

到编纂时间晚于《怀风藻》、早于《和汉朗咏集》的《千载佳句》时,已经没有“文选”通常的“序”,也没有说明选编和建构标准,只是将所选诗句分为上下两卷,有“四时部”“时节部”“天象部”“地理部”“人事部”等15个一级类目,与《昭明文选》以文体分类的做法大相径庭。以“四时部”为例,又分为“立春、早春、春兴、春晓、春夜、暮春、送春、首夏、夏兴、夏夜、苦热、避暑、纳凉、晚夏、立秋、早秋、秋兴、秋夜、暮秋、初冬、冬兴、冬至、冬夜、岁暮”[17]二十四个二级类目,这种按时节、景物分类的方法已经初步显示了日本人的审美思维特性。《和汉朗咏集》不仅有较多摘句来源于《千载佳句》,在分类、编排上也有很大的借鉴。

《和汉朗咏集》编纂者同样没有作序,也没有作编排说明、没有注明作者的身份,但从选编的作品来看,唐诗作者中有白居易、元稹、许浑、章孝标、杜荀鹤、刘禹锡、温庭筠、王维、郑师冉、李嘉祐、傅温等人,他们在中国诗坛的地位相差甚远;日本的汉诗作者中有出自平安时代两大汉学世家“菅原家”和“大江家”的菅原文时、菅原道真、大江朝纲、大江匡衡等著名汉诗人,也有岌岌无名的源英明、都在中等汉诗人;和歌作者较多收录天皇、大臣、僧侣的作品,但也有无名氏的作品。《和汉朗咏集》作者身份的多元,也成为这部作品集多重文本空间的一个方面。

《和汉朗咏集》编排诗歌的顺序从作者身份、文体、时代的差异转向季节、自然现象、生活场景等,几乎涵盖了日常生活的全部,是一个依据生活中的审美体验而构建起来的文本空间。“上卷·春·花(附落花)”是《和汉朗咏集》中数量最多的一类,有20句、联、首组成。编排顺序和作者分别为:赋(无名氏)、唐诗(白居易)、唐诗(白居易)、日本人赋(菅原文时)、日本人赋(菅原文时)、日本人赋(顺源)、日本汉诗(菅原文时)、日本汉诗(源英明)、日本汉诗(源英明)、日本汉诗(源相规)、和歌(作者不详)、和歌(躬恒)、和歌(素性)、唐诗(白居易)、唐诗(白居易)、日本汉文(江相公)、日本汉诗(江相公)、日本汉诗(菅原文时)、和歌(纪贯之)、和歌(作者不详)。这里打散了作者国籍、所处时代、身份以及文体类型,但所选内容均围绕“春花”题材,表现的是日常所见的景色以及日常生活中发生的事件。日本是一个四季分明、地质结构复杂、地震火山多发的岛国,这种独特的地理环境培养了日本人丰富多彩的季节感,以及对自然纤细敏锐的感受性,具有独特的民族性格和审美意识。通过选编作品将日本文化符号贯穿其中,表现日本人对自然的顺应、融入和尊崇,体现了日本文学与中国文学的相异之处。《和汉朗咏集》也借由这一结构特征展现出了新的文学景观。从这一意义上来说,《和汉朗咏集》并不是没有选编标准的随意编排,而是隐含了编选者的文学批评思想。

同时,我们应当看到,《和汉朗咏集》虽然没有专门的文字说明选录作品的标准,但书名中“朗咏”二字已经显示所选诗、文、歌都可以进行咏诵之意。也就是说,《和汉朗咏集》所选诗文、和歌应当符合能够咏之诵之的条件,而经过咏诵上口之后,这些汉诗文、和歌便成为流传下来的“佳句”“秀句”,也完成了从启蒙读物到经典文选集的过程。另外,《和汉朗咏集》虽然不按文体分类,但除了上述“上卷·春·花(附落花)”,其余各类均为唐诗或日本汉诗文在先、和歌在后,说明编纂者是有一定的分类和文体意识的。只是由于在《和汉朗咏集》成书的年代,日本虽然已经具有摆脱汉文学主导地位的强烈意愿,但文学发展毕竟还处于较为初级的阶段,文体类型还没有那样丰富,作品集的规模也比较小,因此客观上难以以文体进行分类。凡此种种,由选编作品、编排方式、作者等多种因素建构而成的《和汉朗咏集》就此形成了其独特的文本空间。

五、结 语

《和汉朗咏集》诞生到现在已经历千年有余,一些与它关联的中国文学典籍已经佚失,要还原当时的文学环境以及《和汉朗咏集》的形成过程有相当大的难度,而且已有研究成果水平参差不齐,如何进行有效的甄别和利用,对研究者是一个考验。同时,以唐诗为代表的中国古代诗歌具有世界性的地位,我国学术界对古代诗歌尤其是唐诗的研究也取得了极其丰硕的成果,可以说代表了我国古典文学研究的最高水平。但越是如此,越是需要有所突破。在诸如唐诗对古代“汉文化圈”形成的巨大影响力,“汉文化圈”的传统与现状,东亚各国文学的互动、生成与传播研究等方面还有许多研究空间。《和汉朗咏集》从异文化的立场摘选中国诗文之华章秀句、以“他者”的才识和眼光月旦中华诗文之精英人物,能够对我们以前之所未思及所未论有所启发,是了解我们的文学在异域传播和影响的他山之石。因此,发掘、阐释《和汉朗咏集》的文学史及文化价值,应当能为我们提供新的研究视角,带来研究的新发现。