走进银装素裹的冰雪世界

2022-03-11任慧敏

任慧敏

北风起,雪花落。洁白的雪花是高洁的象征,雪景是历代文人雅士笔下不朽的题材。在古代画家眼中,雪是什么样子的呢?让我们跟随画家们手中的画笔,一起走进那银装素裹的冰雪世界吧!

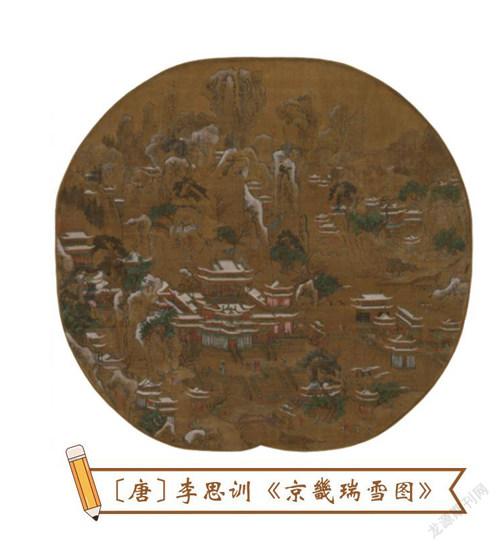

古人是怎么过冬的?唐代画家李思训在《京畿瑞雪图》中给了我们答案:画中的人物或在雪中撑伞漫步,或在亭子里与好友围坐品茗畅谈;或乘游舫欣赏沿岸风光,或登高望远纵览大好河山……人物虽细小如豆,但却姿态各异、栩栩如生。画面中心是依山而建的建筑群,处处雕梁画栋,一派富丽堂皇,令人目不暇接。皑皑白雪覆盖在屋顶上,既像飘浮于天空的袅袅云烟,又像振翅欲飞的仙鹤,映衬得整幅画面宛如人间仙境。

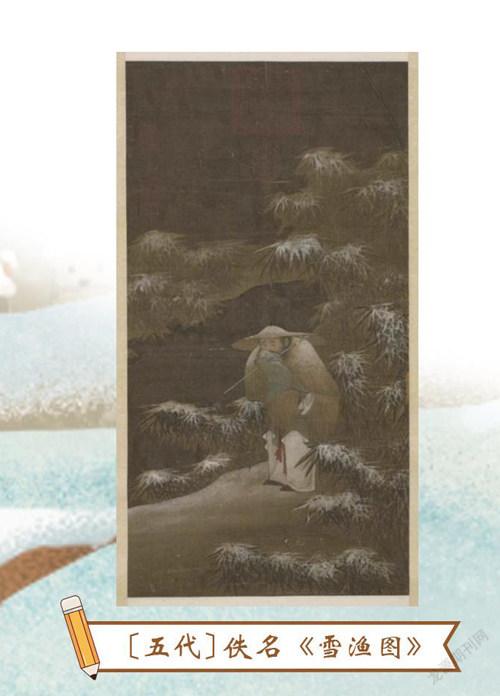

除了对景物和人物群像的描绘,古代描绘雪景的国画作品中也有人物特写。数九寒天,冰封千里,人们都窝在屋里避寒,可一位渔翁却独自站在河畔。他单薄的衣衫根本抵御不住深冬刺骨的寒风,斗笠和蓑衣上也都积了薄薄一层雪。为了能让身体更暖和点儿,渔翁一手紧紧地裹住衣衫,另一只握着鱼竿的手掩住口鼻,弓腰缩颈。他的两道眉毛微微下撇,半眯着的双眼也流露出无奈的神情,似乎在为钓不到鱼而发愁。在构图方面,画家借蜿蜒的河水将画面一分为二,形成了左疏右密、左虚右实的格局。在色彩运用方面,竹叶与坡石上的积雪由白色颜料层层积染而成,晶莹剔透的白雪点亮了静谧幽深的竹林,渲染出清冷、萧瑟的氛围。

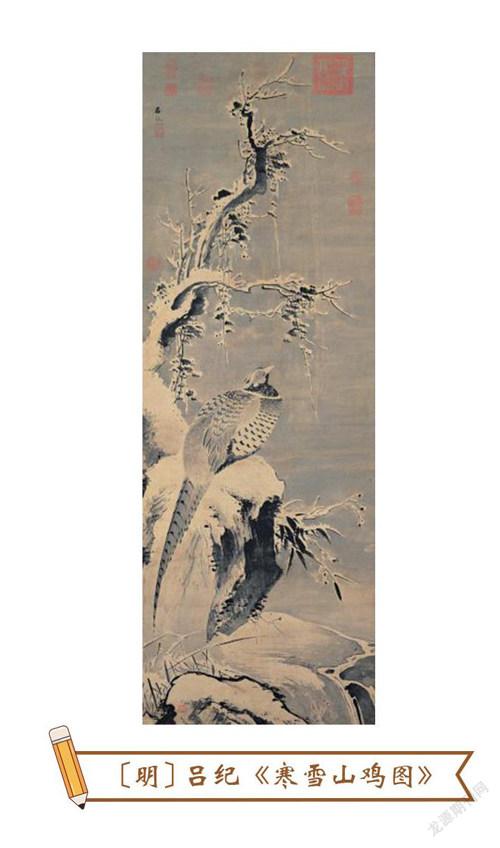

在百花纷纷凋零的冬季,一株梅花却在凛冽的寒风中傲然挺立。泥土下的勁竹似乎生怕梅花孤单,破岩而出,共同为荒凉的山野坡地增添了一丝生机。一只山鸡缩成一团,蹲在坡石上休息,它昂首翘望远方,似乎也沉醉于这片微茫的雪色中。明代画家吕纪是怎么做到不刻意描绘雪景,却让这幅《寒雪山鸡图》通篇皆是雪意的呢?为了体现冬雪白茫茫的感觉,画家运用了“借地为雪”的表现手法。这里的“地”指的并不是地面,而是绢或纸等国画的媒介。在画完作品中的主要景物后,画家用沾满淡墨的毛笔铺满整幅画面的空白之处,只在梅、竹、石上留下小片空白。如此一来,在淡墨晕染而成的灰黑色背景的衬托下,仿佛真有一层白雪覆盖在枯木与石块上,显得栩栩如生。

提到在寒冬时节依然顽强生长的植物,“岁寒三友”肯定少不了。但是还有这么一种植物,虽不似松树的四季常青、翠竹的坚韧不拔、梅花的凌霜傲雪,但它却能从初冬绽放到晚春,以长达半年的“耐久”花期,获得了文人雅士的称赞与喜爱。它就是《山茶霁雪图》中的主角——山茶花。画中一枝山茶从画幅左上方入画,以“一波三折”之势向右下方倾斜伸展,前端的绿叶几乎要碰到画面边缘,好似被叶片间的积雪压弯了腰。为了让画面更富有趣味性,南宋画家林椿在花与叶位置的安排上下足了工夫:位于画面左上方含苞待放的山茶花苞与中下方两朵一正一反盛开的山茶花之间,形成了稳定的三角形构图;时正、时反的叶片错落有致,让整枝山茶在团形的画面中更具节奏感。“树头万朵齐吞火,残雪烧红半个天。”山茶花的红是如此艳丽,如一团团灼灼燃烧的火焰,与叶的翠和雪的白形成了鲜明的对比。

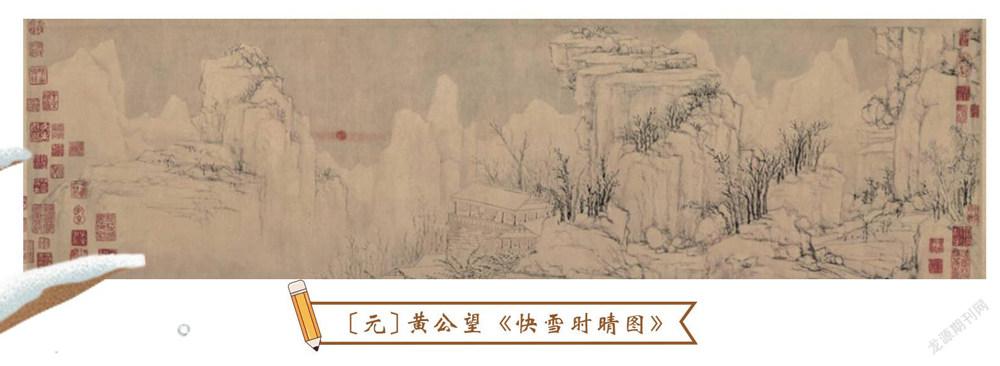

“晨起开门雪满山,雪睛云淡日光寒。”纷飞的大雪下了一夜,天地间白茫茫一片,唯有一轮从山间跃起的红日高悬于半空中,散发出温暖的光芒。《快雪时晴图》一改之前雪景作品中冷寂的意境,转而表现雪后旭日初升、天朗气清的美景,营造出清新而闲适的氛围。位于画面右边的主峰气势磅礴,给观者以强烈的视觉冲击;主峰两旁的侧峰和远景处连绵起伏的山脉均由形状、大小各不相同的石块相互重叠与遮挡而成;枯木被画家有节奏地安排在近处的坡石上和远处的深山间,掩映其中的房屋和楼阁为画面增添了些许生活气息。在淡墨渲染出的天空的衬托下,层峦叠嶂的雪山显得更加巍峨、壮丽。

画家们笔下的雪景极富魅力,我们也来试着用自己手中的画笔,画出我们眼中的雪景吧!

准备材料:铅笔、橡皮、油画棒、白卡纸、餐巾纸等。

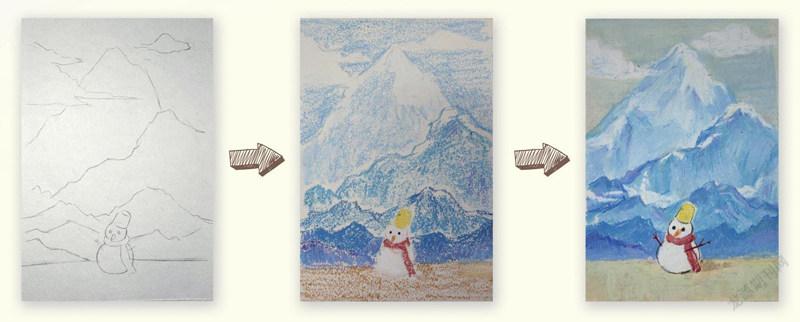

1.在白卡纸上用铅笔勾勒出连绵起伏的雪山,在前景画一个头顶塑料小桶、脖子上系着围巾的雪人。

2.用浅蓝、天蓝、星蓝、钴蓝等明度、纯度各不相同的蓝色系油画棒给雪山上色,区分出高低远近;用黄色、橘红、朱红、土黄等颜色给雪人及地面上色。

3.用餐巾纸轻轻揉擦画面,使颜色之间的过渡更加柔和,增添细节体现明暗变化,调整画面,完成作品。

3359501908272