水产品滋味研究进展

2022-03-10崔智勇周雪珂王胜楠王文利

刘 源, 崔智勇, 周雪珂, 王胜楠, 王文利

(上海交通大学 农业与生物学院, 上海 200240)

水产品是海洋和淡水渔业生产的动植物产品及其加工产品的总称。据统计,自1961年以来,世界范围内水产品消费量年均增速3.1%,几乎是年度世界人口增长速度(1.6%)的两倍[1]。水产业是国民经济的重要组成之一,对经济发展和居民营养水平的提升具有积极作用。联合国粮食及农业组织(Food and Agriculture Organization of the United Nations,FAO)于2020年发布的《世界渔业和水产养殖报告》显示,近十年来我国水产养殖业产量占全球60%以上,稳居世界第一。与之对应,根据《中国统计年鉴》,2020年我国水产品总量6 549.0万t,其中海水产品3 314.4万t,淡水产品3 234.6万t;2020年我国渔业经济总产值达1.28万亿元,占我国农林牧渔业总产值的9.27%。

滋味是决定消费者购买意愿的重要指标之一。水产品具有鲜美的滋味特性,如河鲀、鲥鱼和刀鱼并称“长江三鲜”。水产品中的呈味物质包括含氮有机化合物、非含氮有机化合物和无机离子三大类[2]。在热加工和发酵等加工条件下形成多种成分共同决定水产品的滋味。本文对国内外水产品滋味相关研究热点、主要研究对象进行分析,整理水产品中常见滋味成分、关键滋味活性成分等主要滋味物质,归纳基于组学概念的水产品滋味成分解析技术、基于人工智能技术的水产品滋味评价与精准预测技术、多技术联用的水产品滋味感官组学等最新的水产品滋味的分析方法,以期为水产品行业发展提供参考。

1 水产品滋味研究热点

分析Web of Science核心合集近十年水产品滋味研究论文及其关键词,水产品滋味研究可分为3类:样本来源分布类、主要滋味成分类以及加工方式类。将2011—2015年间研究关键词出现的频率从高到低进行排列,频次最高的前5个词是盐(salt*)、多样性(diversity)、食品(food)、产量(yield)和鱼片(fillet)。由此表明腌制技术(盐渍)、种类、鱼片及产量等是滋味相关研究主要内容,反映了水产品随加工机械化、自动化和智能化升级后生产规模扩大及效率提高。这与水产加工总量快速上升,加工能力稳步增长的现状相一致。同理,2016—2020年间研究关键词出现频率最高的五个词是轮廓(profile)、鱼类产品(fish product)、风味(flavor)、4 ℃、品质变化(quality change)。对比发现近十年间水产滋味研究从工艺(design)向流通环节(quality change)延伸。

2 水产品滋味主要研究对象

水产品滋味研究对象种类广泛,其原料种属主要分布如下:鱼类占81.75%(以辐鳍鱼纲为主);软体动物类占8.75%、甲壳类占7.98%、水生藻类及其他类占0.76%。

鱼类研究对象依次包括鳕属、鲑属、鳀鱼属、草鱼属、鲢属、鲱鱼属等。鳕鱼隶属于鳕形目鳕科,主要包括大西洋鳕鱼(Gadusmorhua)、太平洋鳕鱼(Gadusmacrocephalus)、格林兰鳕鱼(Gadusogac)等是主要的水产品滋味研究对象。鲑鱼滋味研究论文数量仅次于鳕鱼,主要包括大马哈鱼(Oncorhynchustshawytscha)、新西兰大马哈鱼(Macruronusnovaezealandiae)及大西洋鲑(Atlanticsalmon)。以上6个鱼类种属都是广泛养殖或捕捞的大宗经济类鱼属,海参与海胆等高值水产品的滋味研究较少。

3 水产品主要滋味成分

3.1 水产品中常见滋味成分

水产品中的滋味成分包括含氮有机化合物(氨基酸、核苷酸及其关联化合物、有机碱、呈味肽等)、非含氮有机化合物(有机酸、糖类等)和无机离子三大类,水产品中滋味组分数量众多,具有多元化的呈味特性。

水产品以“鲜美”著称,主要的滋味感官属性包括鲜和甜。研究发现Glu、Asp等是水产品如鱼露[3]、蟹酱[4]中的主要鲜味氨基酸。5′-肌苷酸(inosine-5′-monophosphate,IMP)在鱼中的含量很高,是鱼鲜味的主要贡献者[5],而5′-腺苷酸(adenosine-5′-monophosphate,AMP)主要存在于甲壳和软体类水产品中。琥珀酸是贝类的主要呈鲜物质之一,起辅助增味作用[6]。水产品是发掘新型鲜味肽的重要蛋白资源[7],近年来从水产品中鉴定出43条鲜味肽[8],它们能提升水产品整体鲜味强度和适口性。甜味是水产品的第二重要的滋味属性,特别是甲壳类水产品(虾蟹等[9])具有“鲜甜”的特征。除甜味氨基酸外,有机碱类尤其是甜菜碱,具有甜味,对海产品的甜味贡献突出[10]。水产品的酸味、苦味等较弱,近年来水产品浓厚味受到较多关注,主要由浓厚感肽如γ-Glu型赋予,在虾[10]、扇贝[11]等中均有报道。

3.2 水产品中关键滋味活性成分

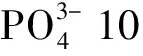

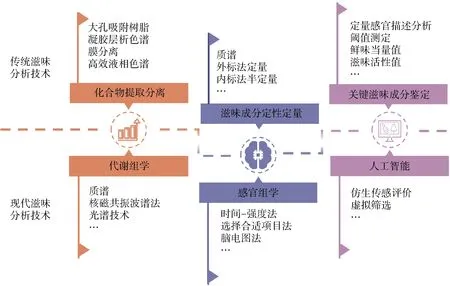

水产品的关键滋味成分是其区分于不同水产品的“味觉名片”。基于分子感官科学方法,即通过建立理化分析(定量潜在滋味成分)和感官评价(滋味轮廓分析、滋味重组、减除- 添加实验等)之间的桥梁,可确定样品中关键滋味活性组分和各组分的滋味贡献。表1汇总了已报道的水产品中44种关键滋味成分。

4 水产品滋味物质分析方法

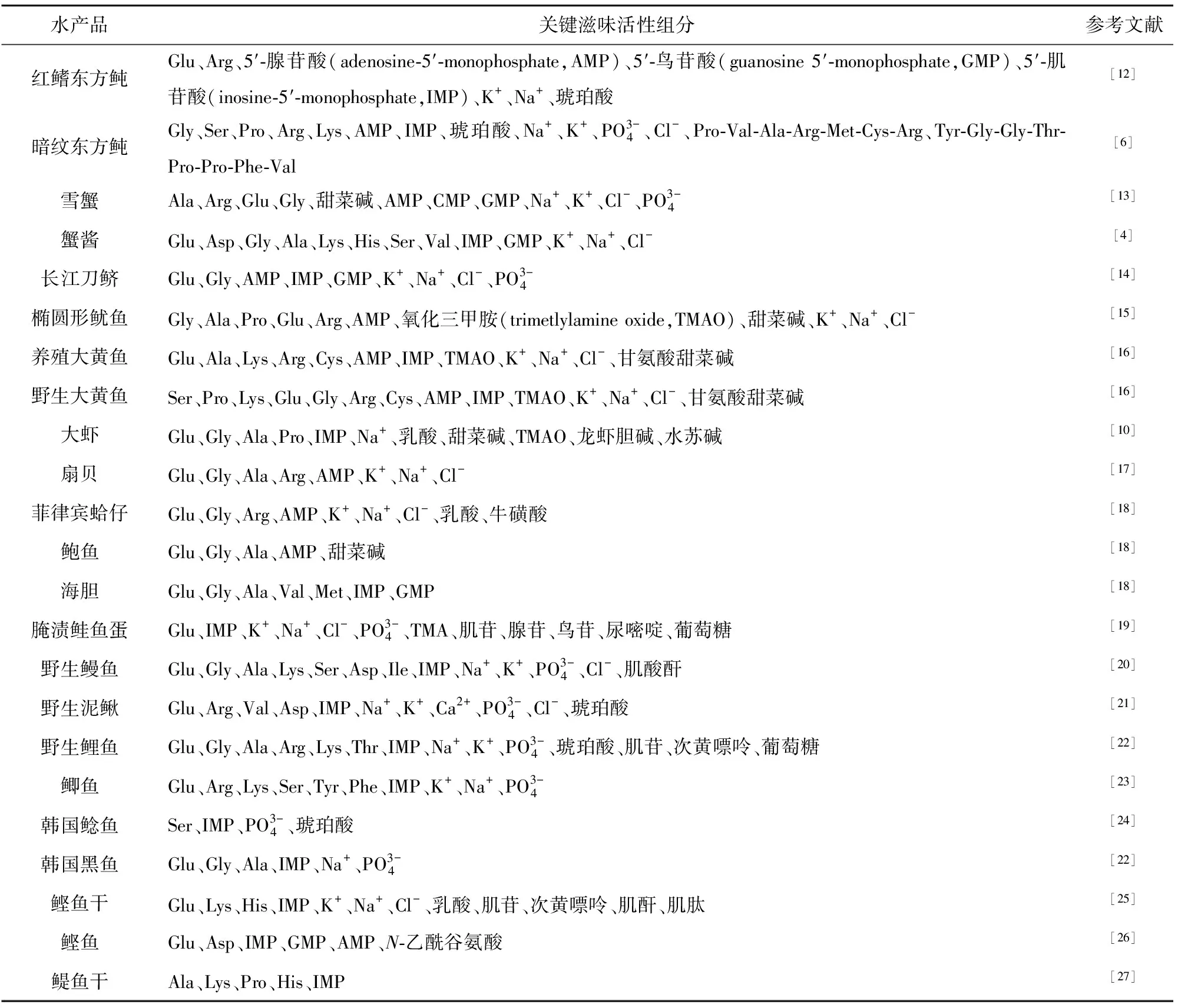

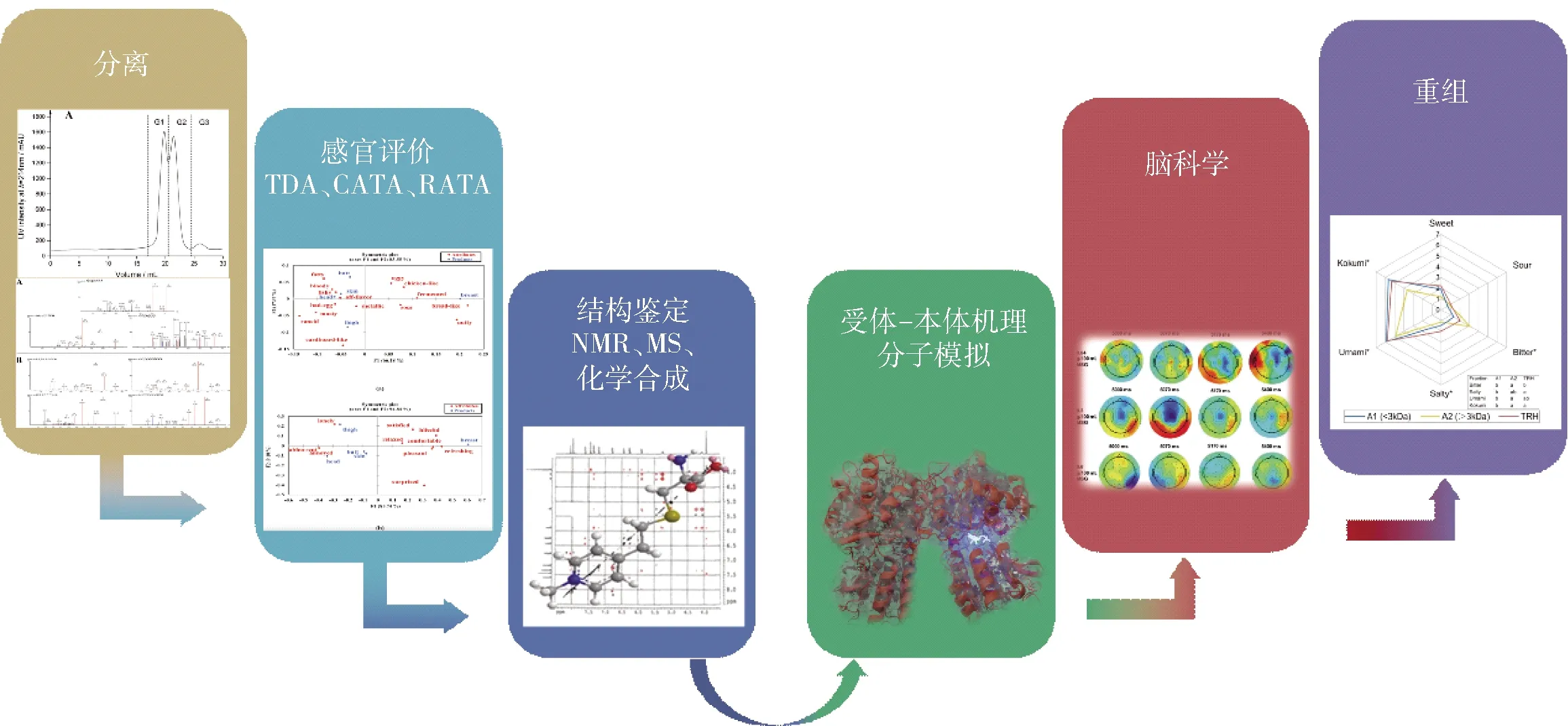

水产品滋味成分分析包括定性和定量分析,除了已阐明结构和感官特性的滋味化合物,新型滋味成分发掘一直是国际上的研究热点。传统的滋味分析包括滋味物质的提取、分离、纯化、鉴定和感官评价等步骤。随着代谢组学、人工智能和感官组学等技术的发展,水产滋味分析逐渐向多元化和智能化方向迈进。传统与现代水产品滋味分析技术对比见图1。

表1 水产品中关键滋味活性组分Tab.1 Key taste-active compounds in aquatic products

图1 传统与现代水产品滋味分析技术Fig.1 Traditional and modern analysis techniques of aquatic products taste

4.1 传统水产品滋味成分分析方法

为了避免大分子物质如蛋白和油脂的影响,水产品滋味成分的提取通常采用物理或化学方法如酸沉、离心等。进一步分离和纯化方法包括膜分离法、连续色谱法[28]等。定性定量分析通常采用原子吸收光谱、高效液相色谱、液质等基于色谱的技术进行。目前常见滋味物质的分析方法比较成熟,但存在环境不友好、耗时费力效率低下等问题。水产滋味成分的感官定性分析,需要大量的分离纯化以获取足量样本用于感官评价,且效率低下,是传统分析方法的痛点。

4.2 现代水产品滋味物质分析方法

基于水产滋味研究的深入需求如新型滋味成分高效发掘、滋味成分的形成机制等,对滋味分析技术提出了新的要求和挑战。组学技术、人工智能技术等为水产品滋味分析研究提供了支撑。

4.2.1基于组学概念的水产品滋味成分解析

近年来代谢组学与蛋白质组学在水产品滋味研究较多,主要采用质谱、核磁共振法(nuclear magnetic resonance,NMR)、光谱技术等解析水产品滋味成分形成和分布。

新型质谱技术具有超高分辨率,如基质辅助激光解吸/电离飞行时间质谱(MALDI- TOF MS)[28]、MALDI- TOF/TOF MS/MS、串联质谱[34]等。在3种河鲀包括菊黄东方鲀(Takifuguflavidus)、暗纹东方鲀(Takifuguobscurus)、红鳍东方鲀(Takifugurubripes)鱼汤中鉴定了若干滋味成分,包括鲜味肽(Tyr-Gly-Gly-Thr-Pro-Phe-Val,836.4 Da)[28]。鱼露自发发酵过程中共发现包括氨基酸、小肽(Arg和Pro代谢而成)、有机酸、胺、碳水化合物和核酸在内的46种代谢物[3]。

NMR可以提供分子化学结构和鉴定物质种类。基于1H NMR技术和多变量统计方法可探索生与熟菊黄东方鲀(Takifuguflavidus)肌肉代谢组差异,发现11种代谢物变化明显(P<0.05),包括9种氨基酸(Ala、Leu、Met、酪氨酸、谷氨酸、甘氨酸、精氨酸、赖氨酸、牛磺酸),1种有机酸(乳酸)和1种生物碱(甜菜碱)[35]。

多种技术联用可以相互验证水产滋味成分的贡献,如Mabuchi等[36]基于气相色谱- 质谱法分析4种白鱼肉(Thamnaconusmodestus,Sebastiscusmarmoratus,Inimicusjaponicus,Pagrusmajor)的滋味差异,使用偏最小二乘法将代谢组数据与电子舌测量值建立预测模型,以此判定与滋味相关的主要代谢成分。结果发现,磷酸、乳酸和肌酐等化合物是建立预测模型的重要指标,特别是磷酸在预测模型中显示出最高的预测变量重要性分数(variable important for projection,VIP)。

4.2.2基于人工智能技术的水产品滋味评价与精准预测

人工智能技术在水产品滋味分析中的应用包括仿生传感评价和人工智能学习。仿生味觉传感器以酶、组织、细胞以及受体等作为识别滋味成分的敏感元件,结合二级传感器检测敏感元件和水产滋味成分之间的特异性反应[37]。韩国Park团队[38]和国内王平教授团队[39]较早开发了系列鲜味、甜味等仿生传感评价技术。笔者研究团队从组织- 细胞- 受体感知通路出发,研制了响应各类鲜味刺激(GMP、MSG、IMP和WSA等)的生物传感器体系,从传感器稳定性、重复性、鲜味评价精准性与特异性等角度佐证各传感器定量评价鲜味成分的(强度)性能,为水产滋味的智能化评价提供了解决方案[40-41]。

虚拟筛选是人工智能学习在水产滋味成分筛选和预测的新型应用手段[42]。基于配体的虚拟筛选主要通过分子指纹、氨基酸序列、分子线性输入规范(simplified molecular input line entry system,SMILES)等方法表征目标物质,进而结合人工智能技术建立模型从而实现快速判断。基于受体结构的虚拟筛选主要采用分子对接、分子动力学模拟等方法,通过量化分析不同滋味受体和配体之间的相互作用模式,从而实现虚拟判断。Charoenkwan等[43]和笔者研究团队从鲜味肽出发,均建立了鲜味肽虚拟筛选判断策略。笔者研究团队提出了一种基于最高占有分子轨道- 最低未占有分子轨道位点(highest occupied molecular orbital-lowest unoccupied molecular orbital,HOMO- LUMO)和分子对接结果的多级虚拟筛选鲜味肽理论,并建立了一套从氨基酸序列直接到鲜味判断的端对端预测模型Umami_YYDS[7,44]。对于LC- MS/MS识别水产品中滋味物质特殊峰困难的情况,人工智能学习可以拟合非靶向代谢数据库中多级代谢物的保留时间,提高了模型预测保留时间的准确度,从而增加质谱物质鉴别率[45]。

4.2.3多技术联用的水产品滋味感官组学

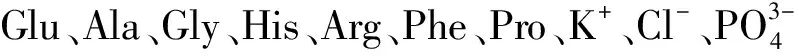

滋味感官组学包括滋味物质的精准定性定量分析、基于感官阈值和TAV值等的初步筛选、不同模型体系中结合减除/添加实验和描述性分析验证等,最终实现整体滋味的重组和复现。目前基于滋味感官组学策略的基础研究已在水产品中初步展开(图2)。此外,结合心理物理学、计算化学、分子模拟、脑电图(electroencephalogram,EEG)、功能性核磁共振成像(functional magnetic resonance imaging,fMRI)等多技术联用可进一步提升感官组学策略研究效果。

新兴感官方法的发展为感官组学信息的挖掘提供了更多的途径。时间- 强度法(time-intensity,TI)、选择合适项目法(check-all-that-apply,CATA)和评估合适项目法(rate-all-that-apply,RATA)具有相对快速、简单培训且更多关注动态感知的特性。目前,这些新兴方法的应用多见于水产品香气评价中,未来在水产品滋味评价中大有可为。

图2 水产品滋味感官组学概况Fig.2 Sensoryomics profile of aquatic products taste

5 总结与展望

近十年来水产品滋味研究逐年增加,研究对象以鱼类为主,研究方向更加聚焦,研究从工艺向流通环节延伸。水产品滋味以鲜甜为主要特征,成分包括含氮有机化合物、非含氮有机化合物和无机离子三大类。水产品的关键滋味活性组分具有高度相似性,但探明的水产品种类较少。组学技术、人工智能等现代新技术为水产品滋味的高效深入研究提供了有力支撑。

基于未来可持续发展和人类命运共同体理念,水产品产业具有广阔的发展空间。面向未来,个性化食品风味需求,对食品行业提出了更高要求和挑战。水产品种类多样,但目前已研究其特征滋味的水产品仅占FAO收录食用种类数目的11%,限制了其规模化开发和食品化推广的原动力。各类水产品滋味属性和关键呈味组分解析,可推动各类水产品向餐桌食品转化的步伐,同时也可丰富食品调味多元化及个性化口味定制需求,也有助于解决因水产品分布和生产时令差异造成的时空限制。此外,采用多学科交叉技术联用,如分子模拟、多组学融合、脑电成像、智能感知等对水产品呈味特性进行系统研究,将更加客观高效地揭示水产品滋味成分(间)的作用机制和形成- 调控机制,为水产品高值化开发提供支持。