从传播力的变化看中国博物馆发展

2022-03-09郁健琼

摘要:博物馆通过陈列展览和大众媒体的传播方式,实现其公众教育的目标,科技发展使博物馆的传播力发生显著变化,专业设计的陈列和精彩的展览给观众更丰富的文化熏陶,引入新技术的各种辅助陈列拓宽了实物展陈的表达空间,传统媒体和迅速发展的新媒体成为博物馆文化传播的重要途径,博物馆逐渐成为大众文化生活的热点。

关键词:博物馆;展览;辅助陈列;大众传播;新媒体

西方博物馆的前身是服务于上层贵族观赏奇珍异物的收藏室,西方第一家近代公共博物馆—牛津大学的阿什莫林博物馆,诞生于1683年。1880年英国博物馆学学者鲁斯发表《博物馆之功能》,强调博物馆应成为公众受教育的场所。博物馆的收藏品是人类社会及环境最真实的历史遗存,国际博物馆学委员会前主席冯·门施在1994年就提出“博物馆学属于信息科学”,他认为“博物馆的‘物’是信息的载体”[1]。从这个角度来说,博物馆陈列展览和公众教育是信息传播的外在形式,博物馆将“物”所蕴含的丰富文化历史信息传达给社会公众,实现其公众教育的目标。

新中国成立以后,特别是改革开放以来,随着中国社会经济快速发展,博物馆事业也进入了发展的快车道,当代成为中国历史上博物馆事业发展最快的时期[2]。博物馆逐渐成为公众文化生活中的一个重要元素,以博物馆传播力为视角观察博物馆的变化,可清晰地梳理文博事业的发展轨迹。

一、新中国成立后:博物馆事业的发展初期

新中国成立后,由于一度强调博物馆的政治宣传和教育作用,博物馆陈列单调呆板,展览只是简单地罗列展品,缺少艺术性和观赏性,并无吸引力。20世纪90年代之前的大多数中国博物馆,其展室基本上是由专人看管的普通大房间,四面白墙大窗,为自然采光或使用生活照明,一排排紧锁的玻璃柜子,放着一件或几件文物,仅以展室的普通光源,要看清文物的细节十分困难。柜子的边框或柜内放着一张张纸质信息牌,上面写着文物的名称和年代,有些展室的墙上可能有一块不大的展板,带有一段严肃的介绍文字,偶尔有讲解员给观众按审定的讲稿介绍藏品。没有专业的展陈设计和辅助展陈设施,观众得到的信息仅为藏品实物的直观视觉信息和少量介绍文字。在这一时期,公众与博物馆之间的关系是疏离的,除了专业人员和文物爱好者,很少有人会花钱买票进博物馆参观。然而,博物馆却是很多境外旅行团的必选景点,一辆辆大巴带来的国外旅游团,使国内博物馆在外国游客中人气一度很高,经常出现馆内观众外籍人士多于国内民众的场景。此时期,传统纸媒的主要版面上亦鲜有博物馆的相关报道,从报纸杂志到电视广播,博物馆都不是采访、报道的热点。从博物馆现场到大众媒体的遥远距离、有限的传播力,都使博物馆在公众的文化生活中几乎没有存在感。

二、当代:博物馆传播力随事业发展全面提升

(一)博物馆事业的创新,成功吸引大量国内观众

20世纪90年代初,上海博物馆得到上海市政府的支持,在人民广场(市中心黄金地段、上海市政府对面)兴建上博新馆,可视为中国博物馆事业开始新一轮发展的风向标,此后全国各地博物馆纷纷兴建新的馆舍,博物馆的展陈条件得到跨越式的改善。

上博新馆建筑面积38 000平方米,设青铜、雕塑、陶瓷、绘画、书法、印玺、明清家具、钱币、少数民族工艺、玉器十大常设陈列,扩张后的展陈空间使观众得以欣赏之前深藏于库房的大批文物。专业的陈列设计把一件件孤立的文物组合成完整的陈列体系[3],使观众在赏心悦目中悄然得到美的享受,提升审美情趣,被文物及围绕文物所形成的文化氛围不断熏陶。馆内照明以人工照明为主、部分自然光的方式,对展品起到了烘托作用,绘画馆和书法馆的感应式照明体现技术与艺术、保护与观赏结合的照明新模式。陈列橱柜组合上采用了组合式、开放式的设计,每个展厅运用适当的色调,如青铜馆的青铜绿色,雕塑馆庄严的红色,陶瓷馆汝窑的天青色……与展馆主题相得益彰,家具馆中的明代书房陈列,更是对室内空间采用室外的处理手法,创造了一个馆中之馆,使观众一走进陈列空间,便会产生身临其境之感。

除了十大常设展厅,上博新馆另设有三个临时展厅,自开馆以来共举办近140场特展,有国内边远地区文物展和世界古文明等系列特展,这些外来展览为观众打开了了解中国和世界历史文化的大门,繁荣的文化交流也反映出中国社会环境的开放。2017年夏天,“大英博物馆百物展:浓缩的世界史”世界性巡展的第九站来到了上海博物馆,成为上海最火的文化活动之一。来自大英博物馆的100件(组)涉及200万年以来人类发展的各个时段、各个地区、各种材质的藏品,向观众展示人类如何改变世界、世界又是如何塑造人类的漫长历程。依照大英百物展惯例,每到一座城市,主办方都会为展览增加一件代表性物品,作为“第101件展品”,上博选择时下中国社会生活中处处可见的“二维码”作为大英展上博站续写人类历史的“第101件展品”。二维码作为一种通用工具,被灵活使用在时下的具体生活场景之中,提升了国人的生活质量,这件展品是中国新“四大发明”推动社会进步的物证,表现了当下各种活跃的科技创新应用的社会状态。在大英展举办期间,上海博物馆成为上海最热的网红打卡地之一,在南门广场等候进场的观众队伍蔚为壮观。

(二)应用新技术,为观众提供超越实体展陈空间的多维传达

1996年上博新馆开馆,展厅采用新的辅助展陈设施。语音导览是国外很多博物馆采用的导览设施,展厅除了采用语音导览,还在大堂和主要展厅中设置了当时最新的触摸屏多媒体导览,彼时个人电脑尚未普及,观众对于展厅中这些新奇设备兴趣盎然,常常是一群观众争先恐后地围觀。这些自助式观众服务技术设施,让观众从原来只能被动、单向接收信息,转变为对内容有一定的选择权,互动设计增强了观展的参与感,体现了博物馆从传统的重“物”,向“以人为本”新理念的转变。

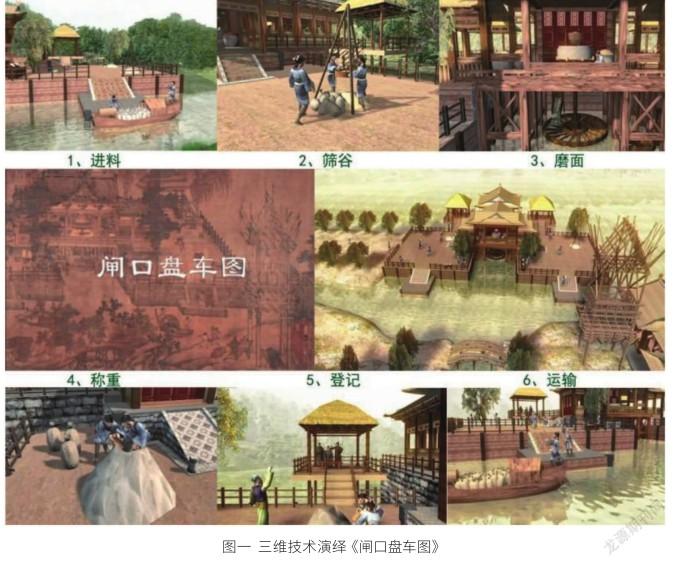

多媒体辅助展陈是对博物馆固定陈列的补充,以科技手段拓宽传统陈列的表达范围,为观众提供实物展品之外的多维度资讯,使观众能更好地了解展览、藏品及相关的历史文化背景,理解其历史文化内涵。技术与内容结合的表现力远超传统视觉、语言和文字,上博在2002—2003年开发的展厅多媒体导览,以三维技术制作了三远绘画技法和《闸口盘车图》(图一)、三清口窑厂的动画。“三远”即平远、高远、深远,是中国山水画常用的构图方法,分别用来表现整体构景的广远宽阔、崇山峻岭的高大雄伟和山水的蜿蜒幽深,三维技术为观众清晰地演绎了从立体的山水实景到平面绘画的呈现,能使观众充分理解中国传统山水画的构图形式;三维技术为观众演绎了《闸口盘车图》所描绘的一个三面环水、利用水流为动力进行面粉加工的五代官营作坊的工作流程;陶瓷馆对三清口窑厂沙盘的数字复原,演示了开山采石、粉碎石块、瓷泥沉腐、拉坯成型、印坯、利坯、画彩、装窑、烧窑、出窑的生产过程。电脑动画又为观众演示了中国人物画的线条造型手段,以线条的粗细、长短、曲直方圆、轻重缓急、虚实疏密、顿挫刚柔、浓淡干湿,在造型上生动运用,有机结合,表现形体的质量感、体积感、动态感和空间感。这些辅助展陈,赢得了观众前所未有的青睐,如2010年世博会中国馆制作的巨幅高清数字版《清明上河图》,就是以技术手段达成艺术表现的典例,“复活”的千年名画,使观众如同穿越般身临其境感受宋朝的盛世繁华。

(三)博物馆事业得到大众媒体青睐

当博物馆越来越走进普罗大众的生活,其在大众媒体上的出镜率也越来越高。2017年《国家宝藏第一季》荣获24届上海电视节白玉兰奖“最佳季播电视节目奖”(图二),2018年故宫博物院院长单霁翔和国宝《丝路山水地图》及其捐赠者,登上了全民瞩目的春晚舞台,博物馆借道大众媒体,将影响力辐射至全体社会公众。

博物馆官方网站的开通,预示着新媒体成为博物馆大众传播的另一条重要途径。上海博物馆在2000年后就建立了官方网站,网民点击鼠标就能了解博物馆藏品和藏品背后的知识。2003年,上博网站推出了虚拟展馆,观众通过互联网能浏览博物馆展馆实景,互动设计让用户可以在浏览中获取展厅中重点文物的介绍,也能在线获取展厅中多媒体导览的内容。虚拟展馆将参观的定义从在场扩展到在线,打破了时空的限制,使网民足不出户就能参观博物馆。随着移动互联网和社交媒体的蓬勃发展,新媒体成为权重最高的大众传播渠道,公众喜闻乐见的传播新平台成为博物馆传达的新途径,官方微博、微信公众号、头条号和B站账号,继官方网站之后成为博物馆资讯发布的首要阵地,新媒体的推送服务使博物馆教育可以随时随地进入大众生活。2018年“5·18国际博物馆日”,中国七大博物馆—国家博物馆、湖南省博物馆、南京博物院、山西博物院、陕西历史博物馆、广东省博物馆、浙江省博物馆与抖音进行首次合作,推出“第一届文物戏精大会”,兵马俑、唐三彩、陶俑、青铜器等各大博物馆的文物,在闭馆后的展厅里伴随着配乐表演开起了派对,这是业界通过深受年轻人喜欢的社交短视频方式推广博物馆的一次联合行动。此外,纪录片《我在故宫修文物》以先台后网再院线的方式,覆盖传统媒体和新媒体的双重传播渠道,这部没有大牌明星的纪录片,却收获了令人惊叹的超高收视率。

三、结语

二十多年以来,各大博物馆依靠各种传播途径,取得了显著的社会效益,如“上博学院”的线上线下结合课程达到推出即售罄的热度;从前故宫博物院有80%的观众仅“到此一游”,没看完博物院的展览就离开了,而现在80%的观众都会主动看完院内的各个展览,包括午门城楼上的各类特展,还是珍宝馆、钟表馆等常设专馆;旅游网站上,世界各地的知名博物馆都在推荐景点之列,国内游客去目的地的博物馆打卡、发布朋友圈已成为一种时尚;博物馆的相关资讯跻身各大媒体的热搜榜也已属常见。博物馆已然成为公众文化生活中的必需品,而公众的积极参与又为博物馆事业的发展注入源源不断的活力。

作者简介

郁健琼,1966年11月生,女,汉族,上海人,本科,研究方向为博物馆信息技术应用。

参考文献

[1]刘尚清.关于博物馆“互联网+”跨界融合的几点思考[J].中国博物馆,2018(1):122-126.

[2]段勇.當代中国博物馆[M].南京:译林出版社,2017:53.

[3]陈燮君.关于博物馆陈列设计的理论思考—写在《上海博物馆新馆陈列展览设计探源》出版之前[J].上海文博论丛,2004(3):48-51.

2200500783262