鼻中隔偏曲对中鼻甲位置的影响及其临床意义

2022-03-07杨旭雯张郅瑾王彦君汪健刘锦峰

杨旭雯,张郅瑾,王彦君, 汪健,刘锦峰

(1.首都医科大学第三临床医学院,北京 100020; 2.首都医科大学附属北京朝阳医院 耳鼻咽喉头颈外科,北京 100020)

慢性鼻塞是耳鼻咽喉科门诊中最常见的主诉,它严重影响着患者的生活质量[1],且大多数鼻塞患者病因并非是肿瘤或炎症,而是存在以鼻中隔偏曲(nasal septum deviation,NSD)为主的结构性因素[2]。因此,针对慢性鼻塞的患者,鼻中隔成形术仍然是应用最广泛的手术之一[3-5]。但是,有些患者在接受鼻中隔成形术后仍然有持续性鼻塞[6]。目前已经认识到,NSD以外的异常鼻腔结构也会影响鼻通气功能[7-11]。因此,单纯鼻中隔成形术常被认为是不足的[5],而鼻中隔成形术联合下鼻甲手术已被广泛应用于慢性鼻塞的治疗[12-13]。

此外,中鼻甲(middle turbinate, MT)的形状、大小和位置也影响鼻通气[4],而NSD患者常伴有两侧MT不对称,如Demir等[7]表明NSD患者凹侧和凸侧的MT黏膜面积、骨面积和总面积存在显著差异。此外,凹侧和凸侧MT的长度也不同[14]。这种不对称一定程度反映了NSD后鼻腔结构的重塑[2]。这种重塑结果是否包含MT位置的改变,MT位置的改变又是否会影响鼻中隔成形术的效果,以往文献对此关注甚少。因此,为分析NSD对两侧MT位置的影响,我们对NSD患者MT大小和位置及其与NSD的程度进行分析,以期为结构性鼻塞手术中干预MT提供更准确的信息。

1 材料和方法

1.1 临床资料

选取2018年2月—2019年12月在首都医科大学附属北京朝阳医院行鼻中隔成形术联合鼻甲手术的NSD成人患者100例,对其鼻窦CT以及病历资料进行回顾性分析。100例NSD患者中男74例,女26例;年龄18~68岁,平均年龄(37.74±11.43)岁。

1.1.1 入选标准 ①患者鼻塞症状持续超过1年;②年满18岁;③鼻塞程度的视觉模拟量表(VAS)≥5分;④前鼻镜和鼻内镜检查诊断为NSD;⑤鼻窦CT数据可从医院的PACS影像工作站获得。

1.1.2 排除标准 ①有明确的鼻外伤史或鼻窦、鼻中隔及鼻甲手术史;②鼻窦CT或鼻内镜检查发现有鼻窦疾病;③外鼻畸形;④药物性鼻炎;⑤鼻窦CT冠状位显示鼻中隔呈“ S”形偏曲;⑥鼻窦CT显示存在颅面发育异常。

1.2 CT检查与分析

鼻窦CT拍摄使用美国GE Light Speed 64排螺旋CT扫描,扫描范围自额窦上缘至上颌骨牙槽突下缘。扫描参数:层厚1~2 mm,无间距扫描。骨算法;FOV:250,分辨率:512×512。在医院PACS影像工作站进行图像重建和分析,重建层厚0.625 mm,间隔0.5 mm,螺距0.562。通过GE公司的Centricity Enterprise Web 3.0图像系统查看及测量,调节到窗宽±1 000 Hu,窗位200 Hu[15-16]。

1.3 CT的测量平面和观察指标

选择上颌窦口的冠状平面作为研究层面,测量鼻中隔偏曲程度和MT相关指标。筛板和筛骨垂直板的连接点为一点,上颌骨鼻嵴和硬腭的连接点为另一点。两点之间的连接线被认为是左右鼻腔的平分线称为中线,是鼻中隔理论上的所在位置,也是鼻中隔成形术中鼻中隔矫正的目标位置。根据鼻中隔偏斜方向将鼻腔分为凹侧和凸侧[7,9]。在观察平面中,鼻中隔最偏曲点与理论中线之间的距离来分析鼻中隔偏曲的程度。

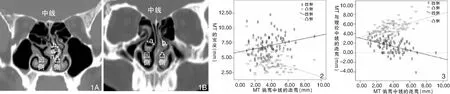

测量MT与中线之间的距离;测度MT的宽度。具体见图1。

1.4 统计学分析

2 结果

2.1 NSD对MT宽度的影响

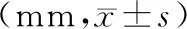

100例患者NSD的偏曲程度为0.98~9.15 mm,平均值为(3.67±1.51)mm。凸侧MT宽度为(4.56±1.55)mm,显著小于凹侧(7.01±1.75)mm (P<0.01)(表1、图1)。此外,NSD的偏曲程度越大,凹侧MT的宽度也越宽,两者呈正相关(r=0.245;P<0.05),凸侧的MT宽度则越窄,两者呈负相关 (r=-0.420;P<0.01)。见图2。

2.2 NSD对MT位置的影响

为了分析NSD对MT位置的影响,本文比较了凹侧和凸侧MT到中线的距离,显示凸侧MT到中线的距离为(5.04±1.37) mm,显著大于凹侧的(1.48±1.50) mm (P<0.01,表1),且22%(22/100)患者凹侧MT抵达或越过中线(图1、3)。相关性分析进一步表明NSD的偏曲程度越大,凹侧MT与中线的距离越小,两者呈负相关 (r=-0.430;P<0.01),而凸面MT与中线的距离则越大,呈正相关(r=0.549;P<0.01,图3)。在26%的患者(26/100)中发现了泡状MT,且凹侧泡状MT的发生率(23%;23/100)显着高于凸侧(8%;8/100),差异具有统计学意义(χ2=8.691;P<0.01)。

图1 NSD及MT的测量指标 1A:线a和b分别表示在凹侧和凸侧的MT与中线之间的距离,线c代表鼻中隔偏离理论中心的距离; 1B:线a和b分别表示凹侧和凸侧上MT宽度的测量值 图2 MT宽度与NSD的偏曲程度的散点图及线形回归 图3 MT到中线距离与NSD的偏曲程度的散点图及线形回归

表1 凹侧和凸侧MT的宽度与位置

3 讨论

慢性鼻塞患者常因鼻腔解剖异常所致[2],而NSD是鼻腔最常见的解剖异常,对鼻腔生理有重要影响[17]。然而,鼻腔鼻窦结构的变化非常广泛,包括鼻中隔、下鼻甲、MT、筛前复合体和钩突等[18-19]。因此,对于慢性鼻塞的患者,所有可能导致该症状的鼻腔结构都必须仔细地评估,以制定适当的治疗方案[17]。

MT是维持鼻功能的重要结构,MT形态与变异也被认为与鼻窦炎的发生有关[20-21],但是,Cho 等[22]研究却显示MT解剖变异与鼻窦炎的发生无关,而与NSD有关。NSD后MT的形态学改变普遍存在,被认为一种代偿性变化,而且黏膜与骨结构均参与了这一代偿[2,7,9,14]。本文结果显示,凸面MT的宽度(4.56±1.55)mm明显小于凹面MT的宽度(7.01±1.75)mm,也说明了NSD后凹侧相对宽敞的鼻腔空间使凹侧MT适应性肥大,且显著大于凸侧,造成了两侧的不对称[7]。同时,Demir等[7]还发现凹侧和凸侧MT的黏膜面积、骨面积和总面积存在显著差异。

MT的大小随测量平面不同而存在变化。因此,只有测量平面一致,结果才具有可靠性,Demir等[7]测定MT的内侧面的黏膜厚度和MT的骨厚度在两侧无差异,这一结果的出现可能与他们选择的测量平面有关。对于MT来讲,其前端生理功能最重要,因此,我们选择了可以显示MT前端的上颌窦口处的平面作为测量平面。本研究并未对MT骨进行单独测量,因为许多患者的MT骨非常薄,在CT上与黏膜的边界往往不清楚,而且受窗宽窗位的影响,这可能导致其他MT指标测量不准确。

此外,很少有研究详细分析MT大小与NSD偏曲程度之间的相关性[9]。本文结果显示,随着NSD偏曲程度的增加,凹侧MT的宽度有增加的趋势(r=0.245;P<0.05),相反,凸侧MT的宽度随之缩小(r=-0.420;P<0.01)。再次说明两侧MT宽度的不对称主要是由于NSD所致,NSD导致凸侧MT适应性萎缩和凹侧MT代偿性肥大[7]。特别是在鼻腔和鼻窦的发育过程中[2],鼻腔凸侧的物理空间由于NSD而变小,这可能导致凸侧的MT收缩,然而另一侧的MT却显示出相反的变化。

为了分析NSD对MT位置的影响,本文还评估了MT与中线之间的距离。结果表明,NSD导致了凹侧MT代偿性的向中线移动。因此,在NSD矫正过程中,当试图将偏曲的鼻中隔恢复到理论中线时,凹侧的鼻腔会相对变窄,而相对肥大的凹侧MT也会占据术后鼻腔的大部分位置,可能会影响凹侧的鼻通气。此外,MT也会进一步贴近鼻中隔,这可能会导致凹侧的嗅裂缩小,进而影响嗅觉。同时,我们观察还显示22%的患者凹侧的MT抵达或越过中线,这将阻止鼻中隔在鼻中隔成形术中回到理论中线,也就解释了为什么鼻中隔成形术后患者的鼻中隔偏角仍高达如Demir等[9]所报道的(9.48±3.34)°。此外,鼻中隔成形术不会改变已经发生了代偿性肥大的MT的形态[9],这也提示了凹侧MT肥大如果不进行干预,可能会增加鼻通气手术失败的风险。因此,当凹侧的MT到达或穿过中线时,有必要对其进行处理。

此外,我们观察到泡状MT发生率为26%,与以前的结果相似[17]。而且凹侧泡状MT的发生率(23%)显著高于凸侧(8%)(P<0.01),提示泡状MT的发生与NSD有关[22-23],可能是凹侧鼻腔的一种适应性补偿。泡状MT的出现会使MT接近中线,对鼻中隔成形术有一定的限制作用。因此,在鼻中隔成形手术中有必要部分切除泡状MT,以减少手术失败率。