石头上的平城往事

2022-03-07李文亮

李文亮

幸好,在没有摄像技术的年代,历史为我们留存了一片片碑石。解读这些碑石,便是与先民进行一场跨越时空的对话。只要你用心倾听,他们的面目就倏然活了起来,那些曾经的欢欣与泪水,思索与奋斗,便不再湮灭于历史的长河中。

——题记

“人事有代谢,往来成古今”“人生天地间,忽如远行客”……每每登临江山胜迹,吟诵古人诗篇,总令人怆然有感。茫茫的时间长河中,向远古溯去,道阻且长,我们的先民究竟来自哪里;向将来望去,后不见来者,杳不知所之,我们的未来终将走向何方?如芥子如微尘如蜉蝣的我们,面对天地之悠悠,宇宙之无穷,唯有一声浩叹两行清泪。

白驹过隙,百代过客,每一个个体生命皆如是。每一座城,或许亦复如此。譬如大同,山环采凉,水抱桑干,这片黄土自混沌开辟伊始,上古的刀耕火种,秦汉的明月关塞,魏都的雍容气象,辽金的京华风云,明清的烽火边城,直至近代的浴火重兴。这城池时而废,时而兴,一代代先民歌于斯,哭于斯。闭着眼睛想想,数千年的时光便这样流过去了,恰似那浑河、武周川之水,汩汩地从平城流了过去。

你可曾听到,白登山下,士卒们“七日不得食,不能弯弓弩”的嗟怨;你可曾闻说,边障戍沙中,诗人“城阙摧残犹可惜,荒郊处处生荆棘”的感慨;你可曾想到,残城毁垣里,“戊子之变,谁非赤子,误陷汤火。哀此下民,肝腦涂地”的悲声?读书至此,念起汉家士卒的天寒堕指,魏宫美人的委骨穷尘,清季黎民的吁天恸地,不禁抚卷长叹:在我们尽享现代文明所带来的便利和繁华之时,可曾思念我们的先民曾有过怎样的契阔悲欢,这山川这城池这千年古都又曾有过怎样的“成住坏空”。

幸好,在没有摄像技术的年代,历史为我们留存了一片片碑石。解读这些碑石,便是与先民进行一场跨越时空的对话。只要你用心倾听,他们的面目就倏然活了起来,那些曾经的欢欣与泪水,思索与奋斗,便不再湮灭于历史的长河中。

现在,就让我们走近这些碑石,听它们讲述那些远去的平城往事吧。

灵丘

公元461年,正如其年号“和平”,北魏的首都平城一派祥和气象,南朝派遣使者前来“修聘问之仪”,南北武力对峙的局面趋于缓和。这年春天,文成帝拓跋濬率领群臣离开平城,南巡定州、邺都等地。舆驾每经一处,拓跋濬都要停下来,慰劳乡野老者,询问民间疾苦。他即位近十年,如今天下和平,野老击壤,农夫讴歌,平城正走向历史上最辉煌的时代。

灵丘道是当时平城通往冀州的必经之路,被称为“定州大道”。拓跋濬的大队车驾经过灵丘的南山之下,此处山峰上插云霄,极为陡峭,被后人称为笔架山。八年前(兴安二年)拓跋濬曾在这山前拉射,如今血气方刚,踌躇满志,回想起前次的经历,鲜卑族的血液在22岁的皇帝体内奔腾着。于是,他诏令群臣仰射山峰,箭所射之处,最高者即为优胜。毕竟是游牧民族,于是将军尚书、公侯子男,上百名朝廷大员便在这山前展开射箭竞赛。然而那山委实太高了,任是多么孔武有力的将军猛士,也无法让自己的箭从山头飞过。

这时,拓跋濬弯弓搭矢,“嗖”的一声,那羽箭如同生了翅膀一般,从“四百余丈”的山顶高高掠过,一直落到山南的“二百二十步外”。其后的故事可想而知,众人山呼万岁,并在此处立碑作颂。

逝者如川,永不停歇。光阴之箭穿越千载,2021年夏,我们来到笔架山前的御射台,林木葱郁,苍崖摩天,只是再也听不到1560年前的马嘶人语。虽然竞射之事见载于《魏书》这样的正史,但面对嵯峨的笔架山,我仍是将信将疑。四下无人,拾起一枚小石子,奋力向山头掷去,却只落在山脚边。不禁愕然,抚膺长叹,如此陡峭峻极的山峰,若非肋生双翅,脚踏青云,又如何能一窥其究竟呢?难道一只蝼蚁,能将他的武器掷过巨人的头顶?

在觉山寺的碑亭中,终于看到这通神秘的《皇帝南巡之颂》碑,虽然残损断折,但北魏的巍峨气象仍在石间留存。“出山三十余丈”,难道真有人能把箭射那么高吗?难道群臣的力量真的皆不及他吗?但这些问题对我已不重要,我想,拓跋濬之所以被历史所铭记,不必是因为他的力大弓强,而应是由于他的修文偃武。祖父拓跋焘的好大喜功导致国衅时艰,拓跋濬及时调整治国方略,休养生息,怀缉中外。南巡竞射这一年,他下诏八十岁以上的民众,可以有一子不必服役。孟子说过,老吾老以及人之老。然而没有了祖父没有了父亲的拓跋濬,仍旧矜济为心,恻隐为怀。在他身上,我所看到的并非是帝王的伟大,而是人性的光辉。

平城

1143年阴历二月,大宋的临安城已是莺飞草长歌舞未休了,北国却仍春寒料峭。金国西京城南的大普恩寺(今善化寺)里,一位鬓发花白的老者,再次拜会普恩寺的上座大师圆满。这位老者是来自南宋的通问副使朱弁,这是他被扣留在金国的第17个年头。17年的花开花谢,兵火劫争,都被他淡淡地看在眼里,不惊于心,他的心只属于南方。

59岁的朱弁反比74岁的圆满更显苍老。14年前朱弁开馆授徒时,便迁居到普恩寺,如今大殿朵殿、斜廊楼阁,焕然一新。大功告成,自是喜事,朱弁向圆满道贺,并赠上他精心撰写的文章《大金西京大普恩寺重修大殿记》。

圆满问他:“朱先生还不愿出仕金国吗?”

朱弁笑了:“我若有意降金,这些年来何必久滞于此?近来疾病缠身,想来离世之日不远了。埋葬之地我早已选好,倘有不测,还烦劳大师葬我于此,轻敛薄葬即可,只是墓碑要题写‘大宋通问副使朱公之墓’。”

圆满劝:“以佛眼观之,金国与宋国又有何异。万法皆空,世事不必执着。”

朱弁答:“大师十六年来重修此寺历尽艰辛,却志若磐石,道心不退。若不执着于佛法,又怎能有今日之普恩寺呢?”

二人相视一笑,不再谈此事。

当年秋天,宋金达成和议,朱弁终于归宋。然而却被秦桧所厌恶,次年病逝于临安。

30多年后,朱弁撰写的碑文由西京路都转运副使孔固书丹,立石于大普恩寺中。

800多年后,我来到善化寺三圣殿,瞻仰这通“三绝碑”,幻想着当年二人如上的对话。这世上总有一些东西,遇天地反覆而不动摇,历水火刀兵而不泯灭。为何要舍弃荣华而滞留异国,为何要千辛万苦而重修佛殿?为清誉乎,为气节乎?为功德乎,为信仰乎?大殿里安安静静,佛笑看脚下的芸芸众生为名来,为利往。岁月不居,世事如流,而今风骨已逝,法音俱渺。噫,微斯人,吾又何悲。

云冈

顺治八年,宣大总督佟养量为重修的云冈石窟佛阁写下了碑记。这年是辛卯年,三年前“戊子之变”的往事仍是他心头的隐痛。大同总兵姜瓖降清之后,又起兵反清。多尔衮围城八个月,伤亡甚众却无法攻下,直至姜瓖的部将开门献城。气急败坏的多尔衮下令屠城,城中的官吏兵民尽数被杀,就连那金石之坚的大同城墙,也被斩去五尺。大同府治被迁往阳和县,大同便成了一座芜城,任由狐兔出没,荒草丛生。

佟养量并非佛教信徒,但屠城后的惨状犹自触目惊心。他一边命人将遍野的骨骸收敛埋葬,一边募资重修这云冈石佛寺。一年以后,府治重新迁回大同,佟养量又上疏皇帝减免税赋,开荒赈灾,乃至修学宫、建寺庙,这千年古都平城才慢慢又有了生机。顺治十年,为其建佟公祠,以示纪念。

300多年后,熙熙攘攘的游人中,我在云冈第五窟的佛阁前找到这通《重修云冈大石佛阁碑记》。或许,当年的佟养量也曾站在这里,面对大佛,思绪万千。因屡立战功,他成为宣大总督、兵部左侍郎,可他非但无法阻挡那些惨无人道的屠戮,甚至不能表现出一丝一毫的迟疑乃至忏悔。过去的是非对错就交由佛祖去评判吧,“三千大千世界,不足以当佛之刹那一瞬”。屠城者在世间会心安吗,无辜者在泉下能瞑目吗?他只能隐约地写下祈祷:“转法王之轮,登群生于彼岸;越流浪之海,起阎浮于沉沦。”眼前有景道不得,我想,他的心情就像那山石一般沉重。

现在,佟公祠所在的开化寺,已成为辽金元民族融合博物馆。门前的清远街上,中外游客人头攒动。但愿今后的民族之间,只有融合,没有战争。

广灵

雍正十一年,广灵县令韩铨仍然在为壶山神水堂的香火来源而思索着。壶山位于县城东南,四周都是甘美的泉水,群水所环之处建起了神水堂(清乾隆年间改名“水神堂”),其内供奉九江龙母,旱潦之岁向龙母祝祷,据说灵应无比。然而神水堂没有固定的经济来源,后来便渐渐冷清下来,钟鼓无声,香火稀落。直到上一任邓县令,把河滩地判给神水堂,才又有了起色。

每年的六月二十三为龙母圣诞之日,乡民们向龙母献戏,以祈风调雨顺。远近的商贾都想来参加这盛大的乡间集会,然而课税太重,不少远客商人只得望而止步。韩县令换了思路,“抚恤远商,免征课税”。免除征税之后,商人们有了利润再向神水堂捐输。这样下来皆大欢喜,庙会越来越隆重,神水堂的住持也可以踏踏实实地经营了。“晨钟暮鼓,经课时闻”,乡人的精神有了寄托,这一方的灵秀也得以保留。

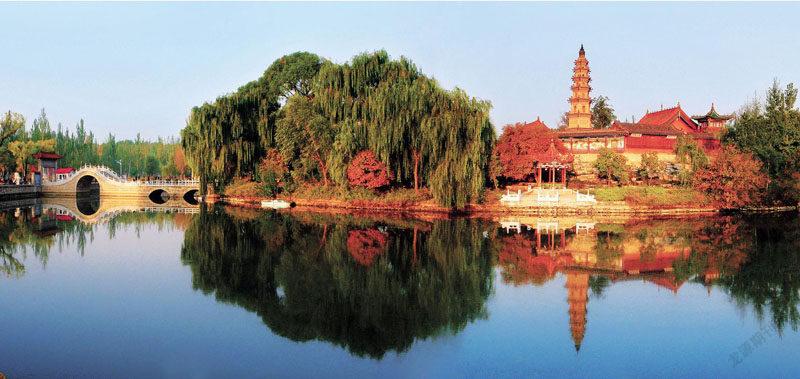

面对我们采风团,东道主自豪地说:“水神堂就是我们广灵的魂”。的确,有了水的滋润,广灵便灵动起来。水神堂外,柳堤畔,荷塘前,少年观鱼,青年讴歌,老者漫步。我很为韩县令的智慧而赞叹,放水养鱼而非竭泽而渔,如此则水神堂得以生机不断,延绵至今,男女老少才得以继续享受这清平之乐。

步出水神堂,我念叨着朱休度知县撰写的楹联:“乃圣乃贤,坦白澄清如此水;作霖作雨,聪明正直谓之神。”但愿,风调雨顺;但愿,水神常神。

浑源

1863年春,浑源县。县里有名望的士绅及能工巧匠聚在一起,商议整修悬空寺事宜。此系由前任知州李镜清捐修,本地的生员学子、各行掌柜、泥瓦石匠、道士僧尼,三教九流,济济一堂。然而面对这幽崖峭壁间的古寺,众人却束手无策。

有人叹惜,多少年来,大家眼睁睁看着悬空寺逐渐破败,却总因无法搭建竖架,整修之事每每作罢。直到四年前(咸丰九年),曾有木匠刘山玉声称修补悬空寺并非难事,情愿为此善举出力。当时他召集十多名士绅,商议重修事宜。众人见他胸有成竹,赶紧上报请修悬空寺,不料刘山玉却突然染上瘟疫而去世,此事又搁置下来。

众人的叹惋和感慨声中,木匠张廷彦站出来说:不需竖架的,我另有修法。果然,开工后的重修仍遵循故迹,只是将破旧的材质替换成新的。而每到需要攀登竖架时,张廷彦则把大绳挽成绳圈,腰束一圈,足蹬一圈,再把绳头拴在椽板上。就这样,他在半空中忽左忽右,或上或下,“是寺本悬空,修之者亦有时而悬空也。”不到一年便顺利竣工。举人王尊贤目睹此事,叹为神助,撰文记下这次维修的经过。

这通《重修悬空寺碑文》碑,现竖立于悬空寺的钟鼓楼下。我走了进去,屋子里黑黢黢的,我打开手机的灯,默默读着这段故事,遥想着158年前挂在悬崖上的那个身影,如翻飞之秋叶,如飘摇之风筝,下边是百丈之绝壑,头上是千年之古刹。《周易·文言传》有言,“上不在天,下不在田。故乾乾,因其时而惕,虽危无咎矣。”我想,这句竟是对张廷彦师傅最佳的诠释,正因他这朝乾夕惕临深履薄之心,我们今天才得以继续登临这悬空古寺。穿越时空,向勇敢而灵巧的张廷彦师傅致敬。

1928年秋,大同城中的400余家商户士绅集资兴修了九龙壁。此次修缮的发起人不再是县令官长,而是商会会长祁魁等人。然而为什么要重修九龙壁呢,人们各有不同的想法。有人认为九龙壁有神龙庇佑,天旱祈雨特别灵应,有功于民生;而兵旱灾害消弭,民生实业自然会发达,古迹也就得以保存,所以要修。

此时,一位先生却提出了全新的看法:以往的历次重修,记载的多是官员的姓名,而本次重修的各个环节,募集资金、购买材料、安排工匠等等,实际上完全是由本地绅商人士完成的。专制时代的勒石刻碑,无非都是为官权吹捧留名。乃至编造出种种真龙天子的神奇故事,愚弄世间百姓,自以为真能帝王万世。比如这代王府,朱桂与其后代自诩为龙子龙孙,在此大兴土木,耗费无数民众之膏血,一时钜丽无比,现在除了这九龙照壁,其余都瓦砾不存了。如今人群进化,民智大开,之所以重修九龍壁,不是要迷信神权,而是为后人保存古迹。

一番慷慨陈词,振聋发聩,众人纷纷颔首赞许。应大家的邀请,他提笔撰文,立在九龙壁旁。

百年之下,我读到这篇《九龙壁重修碑记》,对这位不知姓名的先行者肃然起敬。辛亥革命之后,我们的平城已不再是保守之城闭塞之城。独立之精神,自由之思想,德先生和赛先生的光芒在这青石间闪耀。不知缘何,他的名字被从碑中凿去。然而,凿去他的名字又能如何?世界潮流,浩浩荡荡,任是何人,也无法阻挡这江河万古流了。

从公元461年,到1928年。从灵丘,到平城。从帝王的登台独乐,到士民的启蒙觉醒。明君、忠臣、高僧、名将、循吏、能工、绅商……茫茫的历史长河,浪淘尽千古风流人物。他们来了,又去了,终究身影消失在地平线外。这时,漫漫的长夜,突然有了光。历史之门“轰”的一声打开,一座古老而又崭新的大同之城,缓缓向我们走来。