人地关系视域下农地闲置的形成机理及盘活

2022-03-05何阳王俊

何阳 王俊

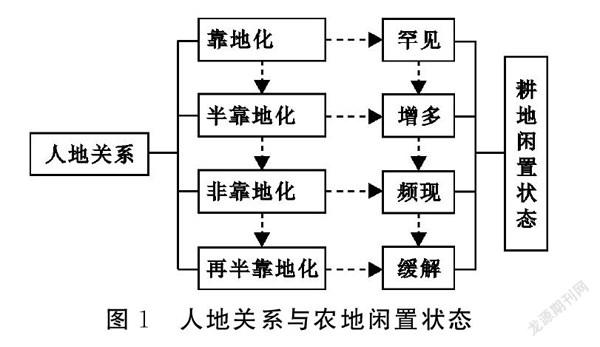

摘 要:耕地安全属于非传统安全范畴,农地闲置严重威胁着我国耕地安全,故研究耕地闲置问题具有重要现实意义,而人地生存依赖关系是理解农地闲置的重要视角。基于川东北F村的个案,对农地闲置特征、形成机理与盘活策略展开探讨,研究发现改革开放以来中国西部丘陵地区农地闲置整体上呈现出稀缺增多频现缓解的演变特征。农地闲置特征演变主要囿于人地关系历经了靠地化、半靠地化、非靠地化及再半靠地化过程。靠地化使得村民高度依赖土地,农地闲置罕见;半靠地化使得村民对土地的依赖降低,农地闲置增多;非靠地化使得村民暂不依赖土地,农地闲置频现;再半靠地化使得村民对土地的依赖增加,农地闲置缓解。未来需要牢固树立科学合理利用耕地理念,除要求土地承包商适度保证流转耕地用于种植粮食作物外,还应针对难流转的农村闲置耕地适时启动再分配改革政策,运用政策优势激发靠地和半靠地化村民盘活农村难流转闲置耕地,充分释放土地红利。

关键词:人地关系;农地闲置;闲置耕地类型;形成机理;再分配改革

中图分类号:F301.21 文献标识码:A 文章编号:1009-9107(2022)02-0046-08

收稿日期:2021-08-24 DOI:10.13968/j.cnki.1009-9107.2022.02.06

基金項目:国家社会科学基金重大项目(17ZDA105);云南大学人文社会科学项目(2021YNUGSP020)

作者简介:何阳,男,云南大学民族政治研究院副教授,云南大学铸牢中华民族共同体意识研究基地研究员,主要研究方向为政治学理论、行政改革与社会治理。

一、问题的提出

农村问题一直是我国发展中最困难、最复杂的问题[1]。多年的中央1号文件均围绕“三农”问题展开,彰显出党中央敢于啃硬骨头的决心、恒心与信心。在诸多的“三农”问题中,农地闲置一直是党和国家以及学术界普遍关心的问题。作为人口大国,我国对粮食的需求量大,大量耕地闲置势必会缩减粮食产量,严重时会造成民众恐慌;另外,耕地长期闲置可能导致部分耕地质量下降,降低土地生产能力[2]。因此,正确认识和解决农地闲置问题迫在眉睫。

耕地闲置主要指具备耕种条件的土地因人为原因未能实现充分利用,出现长时间无人耕种现象。需要说明,为保持土壤肥力、提高农作物产量实行休耕、轮作等方式而导致的耕地闲置情形不属于本文讨论范畴。当前学术界围绕如何认识和解决农地闲置问题展开了激烈讨论,主要回应了农地闲置的区域分布、影响因素及解决策略等问题,研究发现中国闲置耕地比例在2002-2013年间从0.32%上升到5.72%,东、中、西部闲置耕地占耕地总面积比例分别为0.81%、6.91%和7.65%,而影响农地闲置的因素主要有资源禀赋、户主的健康状况、家庭耕地总面积、家庭农业收入、种植粮油作物效益、农田基础设施配套、劳务输出、开发区建设等[3-4],学者们呼吁从实行三权分置[5]、完善法律制度[6]、提升耕地保护制度执行力[7]、建立全流程治理机制[8]、推动可持续集约化用地[9]、构建市场行政自组织“三位一体”机制[10]、扩大村民参加城镇职工养老保险规模[11]等方面对农村闲置耕地展开合理治理与保护。

从农地闲置分布区域看,西部地区闲置耕地占比最高,但目前尚未有专门针对西部地区耕地闲置的研究,倘若一度强调区域共性会降低政策建议针对性,而且在方法上现有的研究多以规范分析和量化分析为主,缺乏以典型个案展开的实证研究。本文选择位于中国西部地区的川东北F村按学术研究惯例,本文对涉及的地名进行了匿名化处理。作为个案,分析西部地区农地闲置问题的形成机理,以此增强研究结论的科学性、针对性和指导性。

二、改革开放以来农地闲置的特征变迁:F村的个案考察

(一)案例来源与资料获取

F村地形以丘陵为主,海拔200~350米,山沟存有较为平坦的坝子。户籍人口840人,由于经济发展相对落后,中青年劳动力普遍外出务工,常住人口约300人,属于典型的空心村[12],人口结构以留守老人、妇女和儿童居多。耕地面积1 037亩,林地面积750亩,截止2021年3月,共计流转耕地448亩。土地未流转前当地常驻人口以农业生产为主。从耕地类型看,既有种植水稻的稻田,也有种植小麦、玉米的旱地,村民主要以种植农作物为生,兼有散户小规模养殖,通过售卖家禽和蛋类贴补家用。土地承包经营权流转后,当地常住人口以农业生产和打短工为主,在农忙时节从事农业生产,农闲时节则外出打工。该村庄的上述情形与当地很多村庄存在共通之处,具有典型性,故选择F村作为个案剖析中国西部地区农地闲置问题具有一定代表性。案例资料主要来源于笔者的驻村调研,通过深度访谈方式获得。

(二)农地闲置的特征演进

以改革开放为起点,F村农地闲置主要呈现出罕见增多频现缓解的演进特征,演进阶段的时间区间确定主要来自对访谈资料的整理,选取了认同度比较高的阶段划分。

1.农地闲置罕见阶段(1978-1991年)。这个阶段无论是位于山脚平坦坝子,还是位于山腰和山顶的土地均有村民耕种,每到农忙时节,村民都积极从事农业生产活动。在村集体分配土地基础上,村民还会积极主动地开垦荒地,当时实行“谁开垦、谁使用”的原则,以致每家每户都有属于家庭的“自留地”自留地主要指从公有耕地中分配给社员家庭长期使用的或者社员自我开荒的小块土地。 ,村民们积极在自留地上种植蔬菜、农作物等,整个村庄的耕地利用呈现饱和状态。村民常常因地界问题发生纠纷,为了扩大自家的耕种面积实现家庭增产增收,有的农户私下移动地界标志,与临界土地使用者发生纠纷,吵架甚至动武等情形不时出现,但这些矛盾纠纷在人民调解员的介入下通常能得到妥善解决。这时的农村劳动力富足,众多家庭中鲜有人员外出务工,仅有几户人家的个别人员在外从事药材生意,占比不到全村人口的1%。大部分家庭均生育有3个及以上的子女,子女在接受教育的同时需要帮助家人从事农业生产。学校在春耕、秋收的农忙时节往往会给学生放假,俗称“农忙假”。

2.农地闲置增多阶段(1992-2007年)。耕地的闲置首先从山顶开始,山顶的海拔大约有300多米,缺乏水资源,村民通常需要从山脚挑水和肥料,劳动力成本高。受到多方面因素影响,山顶多半的耕地被陆陆续续地闲置出来,村民到山顶耕种土地积极性降低。21世纪初,人口流动成为了一种常见现象,村民们职业开始分化,只从事农业劳动的人数缩减。位于山腰的地形陡峭的土地和山沟平坦区域的稻田开始零星地出现闲置状态,不时可以看到长满了杂草的山沟田地,水田也处于无水状态。据粗略估计,此阶段农地大概闲置了1/3,约300多亩。

3.农地闲置频现阶段(2008-2013年)。耕地闲置状态愈演愈烈,山腰地势陡峭区域的耕地也开始出现大规模闲置,山沟稻田出现大范围的闲置状态,难看见成片的水稻种植。有的稻田已经干涸,而有的稻田虽然储存了水,但都生长着水草,无人打理。这些闲置的耕地难以找到合适的人员耕种。在农地大面积闲置阶段,存在农户帮助他人耕种的情形,当事人是一对接近60岁的夫妻,他们常年在家,主要靠种地为生,耕种别人家10余亩土地,加上自家的约20亩土地。此阶段农地闲置达到了一半,有500多亩耕地处于无人耕作状态。

4.农地闲置缓解阶段(2014年至今)。随着农地闲置问题大规模爆发,国家针对农村土地出台了一系列政策,其中有农村土地承包经营权流转政策,在农村土地“三权分置”情形下,实现承包权和经营权分离。在此背景下,F村所在的市政府积极推动农村土地承包经营权流转,F村并非当地最早开始实施农村土地承包经营权流转的村庄,相邻村庄都走在F村前面,直到2014年农村土地承包经营权流转政策才在F村实施。F村土地的流转共经历了两轮,经过村委会与土地承包商的沟通,位于山沟平坦区域的稻田全部被流转,被流转后的土地主要用于种植经济作物。土地流转后承包商打破了原有地界的限制,采用规模作业方式将流转的土地圈存起来,在被流转土地上最先种植的经济作物是柠檬,但囿于市场需求变化土地承包商后期将柠檬树换成了柑橘、无花果,这便将早期闲置的稻田利用了起来。而随着稻田被流转,长期居住在F村村民的农活量减少,这时有村民主动地将位于山腰的闲置耕地利用起来,也有村民开始利用山顶耕地,这便相对缓解了农地的闲置程度。在此情形下,依然约有150亩位于山腰和山顶的耕地处于闲置状态。

总之,通过对改革开放以来F村农地闲置特征的考察,可以发现农地闲置主要经历了罕见、增多、频现和缓解阶段。这些土地在改革开放初期均被充分利用,是当地村民增收维系日常生活的主要来源,土地利用的饱和状态说明当地土地从自然条件上看适宜耕种,而后出现农地大量闲置现象说明将土地效能未能完全发挥出来。虽然农村土地承包经营权流转政策的出台相对减少了被闲置耕地面积数量,但也未能彻底地解决农地闲置问题,这也从侧面说明仅仅依靠农村土地承包经营权流转政策盘活农村闲置耕地具有局限性,需要采取其他措施来共同解决农村土地闲置问题,唯有此,才能充分释放土地活力。

三、人地关系视域下农地闲置的形成机理

农地闲置必然是诸多因素综合作用的结果,解释视角可谓丰富多样,但人地关系是理解农地闲置问题的重要视角之一。农地闲置的形成缘于社会环境中的人地关系发生了翻天覆地的变化,尤其是村民对土地依赖程度的变化。当村民高度依赖土地时,农地闲置则处于罕见状态,村民高度依赖土地可视为靠地化关系;当村民对土地的依赖降低时,闲置耕地则处于增多状态,村民从高度依赖土地向对土地的依赖降低可视为半靠地化关系;当村民暂不依赖土地时,农地闲置则处于频现状态,村民暂不依赖土地可视为非靠地化关系;当村民对土地的依赖增加时,农地闲置则出于缓解状态,村民从暂不依赖土地向对土地的依赖增加可视为再半靠地化关系(见图1)。概而言之,F村农地闲置整体上呈现出罕见、增多、频现及缓解的演进特征,主要缘于人地关系经历了靠地化、半靠地化、非靠地化和再半靠地化的变迁规律。

(一)靠地化:村民高度依赖土地使得农地闲置罕见

从人地关系看,村民在1978年到1991年间对土地的依赖关系主要为靠地化关系。村民高度依赖土地,几乎所有收入都与土地这个生产资料相关,这时“土地是村民的‘命根子’,村民‘黏在土地上’,大多数一辈子生活在血缘地缘性的村落中”[13]。

一是随着家庭联产承包责任制确立,农村集体土地使用权被分配给村民,村民在支付农业税后自负盈亏,改变了人民公社时期“吃大锅饭”时的消极怠工局面,充分调动了村民个体积极性,村民在申请土地时不仅表现出高度热情,而且后期在耕种土地中将这种热情维持了下来。绝大部分村民除了耕种村集体分配土地外,还主动根据地形、地势等诸多情形开发“自留地”种植农作物,这主要缘于川东北地区属于人口密集区,人口密度大,改革开放初期F村人多地少,每家每户平均有5.6人,而村民所分耕地面积有限,虽然农村土地分配到户一定程度上改变了人民公社时期“吃大锅饭”的状态,但仅仅依靠村集体分配的土地只能解决家庭成员基本温饱问题,而开发自留地有助于增加家庭蔬菜和粮食产出,因为“社员自留地上收获的农产品,不计入分配产量,归社员个人支配,国家还不征农业税”[14]。

二是改革開放初期国家人口流动政策尚未完全放开,政府仍沿用城乡隔离政策,带有“防备”意识的流动人口控制思维依然存在[15],这便从政策上为人口流动制造了制度瓶颈。虽然后期日渐放开,但村民脱离土地的情形鲜见,即便部分村民进城务工、经商,举家迁移现象也寥寥无几,这些家庭中依然留有人员在农村耕种土地,将返回农村耕种土地作为兜底之策。因为如果外出难以获得优厚的收入,依靠农村土地至少可以解决家庭成员的温饱问题。而在此阶段无论是山沟的稻田还是山腰、山顶的土地均无闲置,农忙时节村民会消耗大量精力从山底到山顶耕种土地,即便单人单次从山底挑水肥到山顶需要花费1小时,也没有家庭愿意放弃地理位置欠佳的土地。倘若家庭有几个男劳力,灌溉山顶农作物则通过接力完成。这时村民的工农职业角色分化思想依然较为严重,普遍认为农民没有正规的工作单位且应以务农为生,离开了土地的生活难以想象,只有经营好土地,才能维持家庭基本生活。

(二)半靠地化:村民对土地的依賴降低使得农地闲置增多

从人地关系看,村民在1992年到2007年间对土地的依赖关系主要为半靠地化关系。村民对土地有所依赖,但并非完全依赖土地,除了依赖土地获得收入外,还可依赖务工、经商等其他方式获得收入,这时经济收入来源途径日渐多元化。

究其原因,1992年党的十四大明确提出了建设社会主义市场经济体制目标,结束了对“姓资”“姓社”问题的时代之争。建立社会主义市场经济体制迎来了工商业和服务业的发展春天,经济结构转型对劳动力配置提出了新需求,国家鼓励中西部农村闲置劳动力向东部沿海及经济发展领先的城市流动、转移。在职业分化与阶层流动、高薪吸引等多种因素共同作用下,中国西部地区的大量青壮年劳动力外出务工,留下处于中老年阶段的长辈在家乡继续耕种土地,如若家中已无中老年长辈或者长辈不具备从事农业生产的条件,外出务工人员则会私下将分配到的土地委托给亲朋好友代为耕种,形成农地闲置治理中的互助模式[16],避免土地抛荒对土质等造成影响,此阶段的初期村民对土地依然非常重视,因为外出务工人员在城市融入有限,大多数外出务工人员仅将外出务工地作为过渡地,如果出现失业情形,则可返回家乡继续从事农业生产。

但随着职业分化与阶层流动的明朗化,从农村走出去的青壮年劳动力在城市的职业日渐稳定,收入不断增长,部分人员在城市购房安家,开始迈向市民化阶段。市民化是社会制度、经济结构等对农业转移人口的逐步吸纳过程[17]。虽然市民化过程中存在融入难、保障弱等诸多问题,但给走出农村的劳动力产生的负面影响有限,他们返回家乡再次从事农业生产的意愿偏低。由于外出务工人员数量陡增,委托亲朋好友互助式的土地耕种模式难以完全解决闲置出来的土地,故而农村闲置耕地日渐增多。此外,由于人口“空心化”问题日渐严重,F村人口结构多以留守人员为主。老人随着年龄增长,日常开销少,身体机能难以与年轻时相比,外加子女日渐长大,子女通过外出务工可适当贴补家用,相对减轻了家庭经济压力,使得留守在村庄的老人主要选择一些地势条件较好的耕地从事农业生产,这便导致位于山顶的耕地或者山腰地势较为陡峭的耕地被闲置出来。

(三)非靠地化:村民暂不依赖土地使得农地闲置频现

从人地关系看,村民在2008年到2013年间对土地的依赖关系主要为非靠地化关系。村庄常住人口急剧下降,家庭获得收入的途径得到进一步拓展,家庭成员分工日益转变,生活娱乐方式日益丰富[18],村民暂不依赖土地创收的情形增多,而在不依赖土地情形下依然可保证家庭生活质量。究其原因:

一是外出人员急剧增加,且在外地购房安家的人员继续增多,全村几乎每家每户均在城镇买房安家,以致户口保留在F村的人员虽然拥有土地使用权,但缺乏行使土地使用权的条件。这些人员大多在城镇上班,仅有利益相关事项才会返回村庄处理,或者说相较于种地,拥有农村土地使用权的村民外出可以获得更好回报,故而主动放弃了对土地的耕种机会,再者村庄人口老龄化现象越来越严重,将土地委托给年迈的长者耕种缺乏现实可行性,绝大部分外出人员直接放弃了为土地寻找耕种的机会,任由土地自生自灭,这便使得大量的农地闲置出来。

二是农村经济结构转型,常年生活居住在F村的村民除了耕种土地外,还可不离家地兼职从事零散工作,男人在农忙之余更多从事建筑类工作,帮助邻里乡亲修建房屋、翻换屋瓦,帮助隔壁村庄被流转的土地完善基础设施等,务工费用常常按照天数计算,每日可以获得约200元的收入,女人则更多在邻近村庄被流转的土地上帮助土地承包商从事土地除草、柠檬包裹、摘取等工作。相较于种地,打零工的收入更多,且时间上较为自由,这便使得更多村民愿意从事零工行为,不愿多种地。

三是城乡流动增强,F村距离所在城市市区仅有20多公里路程,随着交通的发展,村庄到市区时间大大缩减,F村部分村民偏向于农忙时节返回村庄耕种农作物,待农忙后则到城市打工,且城市务工比农村务农可以获得更高收入,这便降低了农村留守人员耕种其他闲置耕地的意愿。

四是家庭成员分工日益转变,导致农村空置家庭增多。年轻子女外出务工、安家现象普遍,年轻子女由于上班忙碌,无暇照顾小孩,一些长辈需要给子女照顾小孩而离开家乡奔赴异地与子女共同生活,由子女负责日常开销,这便造成耕种农村土地的中坚力量进一步流失,原本有条件从事农业生产的家庭也出现耕地闲置情形。

(四)再半靠地化:村民对土地的依赖增加使得农地闲置缓解

从人地关系看,村民从2014年至今对土地的依赖关系主要为再半靠地化关系。村民从暂不依赖土地转向为对土地的依赖增加,使用再半靠地化关系缘于与半靠地化关系进行区别,两者虽然都是半依靠土地,但对土地的依赖方式有差异。

从2014年开始村民对土地的依赖增加主要缘于农村土地承包经营权流转政策在该村落地,有土地承包商流转了该村位于山沟间平坦区域的耕地,用于种植柠檬、橙子、无花果等经济作物,这些耕地在被土地承包商流转之前全部为稻田,主要用途为种植水稻,满足村民对稻米食材的基本需求。F村土地流转分两次完成,共计流转耕地448亩,村民每年从土地上可以获得约每亩700元的土地流转费。F村通过实施农村土地承包经营权流转政策盘活了位于山沟平坦区域的闲置稻田,使得闲置出来的农村稻田被再利用。农村土地承包经营权的流转也改变了村民从土地中获取经济利益方式。以往必须通过在耕地中种植农作物才能获得经济收入,村民必须在合适的季节播种、耕作,才可能在收获季节获得收入,但现今村民通过将农村土地流转给土地承包商则可从土地流转中获得经济收入,他们不再需要亲自到土地上耕种,因此,身处异地但仍具有土地的F村村民均可以从土地流转中获得经济收入,这也使得原本对土地置之不理的村民再次关注土地,关注土地流转中家庭拥有土地的面积,关注土地流转经费的发放与到账。此外,F村农村土地承包经营权流转之后,拓展了F村常住村民兼职零工的机会,F村常住村民不仅可以去邻近村打零工,而且可以直接到本村流转后的土地中去工作,帮助土地承包商种植柠檬、橙子、无花果等经济作物,从而获得农业生产外的收入。

四、人地关系视域下农地闲置的盘活

通過对川东北F村的个案考察,可以看到国家通过农村土地承包经营权流转方式增加了村民对土地的依赖,缓解了农地闲置程度,但通过农村土地承包经营权流转方式再利用农村闲置耕地的对象仅限于位于山脚平坦区域的土地,大量位于山顶、坡坎地形下碎片化的农村闲置耕地尚未得到有效的再次利用,且农村土地承包经营权流转可能会改变耕地用途。土地承包商与农民群体不同,以追求经济利益为主,故偏向于种植经济作物,鲜有土地承包商种植粮食作物,这便违背了合理使用耕地、确保粮食安全的初衷。以F村为例,共有耕地面积1 037亩,但仅仅流转了448亩耕地,且这些被流转的耕地均位于山沟平坦区域,处于山腰和山顶的耕地未被有效流转,山上耕地闲置状态未发生实质转变。因此,人地关系视域下农地闲置的盘活应在树立科学合理利用耕地理念前提下,除继续推动农村土地承包经营权流转进程要求土地承包商合理使用被流转的土地,保证一定耕地用于种植粮食作物外,还应针对难流转的农村闲置耕地实施再分配改革。再分配改革重点关注靠地和半靠地化村民,奖励农村闲置耕地再利用行为,加强农村闲置耕地再利用监管。

(一)树立科学合理利用耕地理念

惟有坚持正确的价值导向,才能在实践活动中规避农地闲置现象,因为价值对于实践具有指导作用,为行动提供了行为准则[19]。树立“科学合理利用耕地”理念是“守住十八亿亩耕地红线”理念的升级,“守住十八亿亩耕地红线”理念更多是从数量上对农地作出规范,要求农地改革中必须具有底线思维,十八亿亩耕地红线的底线不能触碰,而“科学合理利用耕地”理念主要包含两个维度,一是不抛荒一寸耕地,二是不随意改变耕地用途,这不仅对耕地使用数量作出明确要求,更是对耕地使用质量提出要求,即必须保证农地的原始用途,用于足量种植维系国民基本生计的粮食作物,努力推动粮食作物增产增收,避免农地被大量用作林地、园地等,使土地使用性质发生颠覆性改变。树立科学合理利用耕地理念应当从国家顶层设计着手,自上而下地宣传、推广新理念,利用考核手段规范基层政府行为,使之更好地将新理念落实到行动中。

(二)推动农村闲置耕地再分配改革

推动农村闲置耕地再分配改革应采用混合型的政策工具,因其管理成本低、灵活程度高,在持续刺激、创造经济效益方面具有很大优势[20]。村委会在基层政府领导下统计农村闲置耕地数量、涉及人员,按照不改变农地承包权思路对闲置耕地经营权展开再分配,实现“承包权与经营权”的有效分离,确保闲置耕地在经营权的合法流转中得到有效利用。倘若具有土地承包权的村民受到各种因素影响无法进行耕地生产,则必须在农地闲置期前将耕地的经营权交由村委会,由村委会配置有条件的村民从事农业生产活动。待具有土地承包权的村民返回家乡,可以完成农地生产时再恢复其对名下土地的经营权。农地经营权的流转周期设置应尊重作物生长规律,以年为单位,可每年年底重新统计农村闲置耕地数量、涉及人员,确定来年农村闲置耕地的安排方案。采用农地经营权再分配改革主要缘于土地是村民权益的最后保障,不能因村民外出无法从事农地生产则剥夺村民对农地的经营权。再分配改革则在有效保障村民合法土地权益基础上实现了对闲置耕地的有效利用,是基层政府在国家政策指导下的土地治理行为。在闲置耕地再分配情形下,闲置耕地的承包权优先于经营权,当土地承包权人有条件行使经营权时则可将闲置耕地回收。

再分配改革是对农地“三权分置”制度的补充和完善,与将农地长周期流转给私人或者企业、农户从私人或者企业流转土地中获得经济利益不同,再分配改革是短期内对闲置耕地经营权的调整,分配时间上具有灵活性,以承包权人对土地闲置的时间设定为标准,一定周期内便可自主地变更经营权,且再分配改革主要以行政村为单位,闲置耕地经营权承接对象为村庄内愿意从事土地耕种的村民,是一种内部“消化”闲置土地行为,由政府对承接闲置耕地的人员作出物质奖励,弥补市场在流转土地问题上的失灵现象,土地承包权人不能从土地经营权的流转中获得报酬,土地经营权人也无需向土地承包权人支付土地流转金。此安排主要缘于作为再分配改革对象的土地大多位于山腰和山顶等海拔较高、地势陡峭地区,且呈现出较严重的“碎片化”特征,这与私人或者企业流转土地实现规模经营的初衷相抵牾。因为流转这些土地从事规模经营会增加私人或者企业的生产成本,不利于实现经济利益最优化,故而长周期地将这些土地流转给私人或者企业不具有可行性。此外,再分配改革在土地承包权人和经营权人之间嵌入了第三方村委会,土地经营权人除了与原有的土地承包权人具有法律关系外,与村委会之间也具有法律关系,需要对村委会负责。

(三)重点关注靠地和半靠地化村民

建议重点关注靠地和半靠地化村民,究其原因,一方面靠地和半靠地化村民与非靠地和再半靠地化村民存有本质区别,前者依然在从事农业生产活动,惟一区别在于靠地化村民完全依赖土地,从农业生产中获得谋生资本,半靠地化村民除了依靠土地外,在闲暇时间还兼有其他职业,可以获得除农业生产外的其他收入。非靠地化村民和再半靠地化村民则完全脱离了农业生产活动,在农地闲置过程中非靠地化和再半靠地化村民群体是导致农地闲置的主要源头;另一方面靠地和半靠地化村民长期生活在农地所在区域,对当地农作物种植、地形等较为熟悉,与闲置耕地原始经营权人存在往来,故更利于实现对闲置耕地的有效利用。

(四)奖励农村闲置耕地再利用行为

奖励农村闲置耕地再利用行为是充分激发靠地和半靠地化村民承接闲置耕地活力的重要途径,尤其是推动靠地和半靠地化村民再利用地势较为恶劣的闲置耕地。其原因一是农业劳动力“老龄化”[21]与“女性化”[22],留守老人、妇女在体力上难以与青壮年男性媲美,他们在自然状态下不愿意耕作边际效益低的土地;二是农村家庭收入日渐增长,过分依靠体力完成农村闲置耕地的再利用在部分村民眼中性价比不高。而奖励则可填补靠地和半靠地化村民再利用闲置耕地的心理“鸿沟”,因为研究表明“社会资本作为一种内在的激励机制,对村民耕地保护支付意愿具有显著的促进作用”[23],可激发村民再利用耕地的内生动力。奖励闲置耕地再利用行为应当充分考虑闲置耕地再利用行为的成本效益,实现成本效益之间的对等。根据农村闲置耕地类型确定奖励经费标准,闲置耕地再利用困难程度高的土地奖励经费就越高。因为对于闲置耕地经营权人来讲,是否愿意接受再利用闲置耕地行为在本质上是一个经济决策,而再利用闲置耕地的成本受农村闲置耕地类型影响,通常而言,再利用山顶闲置耕地的成本高于再利用山脚和山腰闲置耕地的成本,如果采用一刀切方式对再利用闲置耕地行为予以奖励,则会造成奖励制度的非正义性。

(五)加强农村闲置耕地再利用监管

加强农村闲置耕地再利用监管属于事后监管环节,惟有加强对闲置耕地再利用的监管,才能将再利用闲置耕地行为落实到位,以免造成骗取国家耕地补助现象发生,有助于对当事人行为形成制约。加强农村闲置耕地再利用监管即由村委会将闲置耕地匹配给靠地和半靠地化村民后,对靠地和半靠地化村民是否严格按照既定要求再利用闲置耕地作出动态监测,并且将动态监测结果与国家经费奖励挂钩,实行事后奖励,待闲置耕地得到科学合理再利用后,年终方落实对靠地和半靠地化村民的奖励行为。

五、结 论

“食为政首,粮安天下”是亘古不变的国家治理逻辑,农地闲置作为影响耕地安全和粮食危机的重要因素,需要引起国家高度重视。本文以人地关系为研究视角,通过对川东北F村改革开放以来农村闲置耕地特征变迁及形成机理展开探讨,研究发现中国西部丘陵地区农地闲置整体上呈现出“稀缺增多频现缓解”的演变特征,而这主要缘于人地关系历经了靠地化、半靠地化、非靠地化及再半靠地化的演进过程。在靠地化关系阶段,村民高度依赖土地使得农地闲置罕见;在半靠地化关系阶段,村民对土地的依赖降低使得农地闲置增多;在非靠地化关系阶段,村民暂不依赖土地使得农地闲置频现;在再半靠地化关系阶段,村民对土地的依赖增加使得农地闲置缓解。

农村土地承包经营权流转虽然一定程度上增加了村民对土地的依赖,盘活了农村闲置耕地,缓解了农地闲置程度,但也存在两点不足:第一,从闲置耕地再利用对象范围看,难以覆盖位于山腰和山顶区域的闲置耕地,这些耕地具有地势较高、碎片化和通行不便等特征,相较于流转平坦且相对集中的闲置耕地,流转山腰和山顶区域的闲置耕地必然会增加市场主体成本,以致依靠市场机制盘活位于山腰和山顶区域的闲置耕地不具有现实可行性,出现类似于F村这种仅有山沟平坦区域土地被流转,山腰和山顶区域闲置耕地无人问津现象;第二,从农村闲置耕地流转的用途看,土地承包商不再种植粮食作物,而是偏向于将粮食作物更换为经济作物,因为通过种植经济作物可获得更多经济利益,但这与国家要求“坚决守住十八亿亩耕地红线”初衷相抵牾,国家要求“坚决守住十八亿亩耕地红线”的目的在于维护粮食安全,种植经济作物显然不利于维护粮食安全。因此,国家在树立科学合理利用耕地理念前提下,需要根据农村闲置耕地是否适合流转情形有区别地出台闲置耕地再利用政策,除针对适用流转的闲置耕地,继续大力推行农村土地承包经营权流转政策,要求土地承包商合理使用流转的土地,保证一定耕地用于种植粮食作物外,还应针对难流转的农村闲置耕地实施再分配改革政策,重点需要关注靠地和半靠地化村民,奖励闲置耕地再利用行为,加强闲置耕地再利用监管。

参考文献:

[1] 韩喜平. 中国农村发展难题的马克思主义理论解答[J].广西师范大学学报(哲学社会科学版),2020(06):1-6.

[2] 金芳芳,辛良杰.中国闲置耕地的区域分布及影响因素研究[J].资源科学,2018(04):719-728.

[3] 牛善栋,方斌.中国耕地保护制度70年:历史嬗变、现实探源及路径优化[J].中国土地科学,2019(10):1-12.

[4] 王月星.闲置耕地合理利用的对策与途径研究[J].中国农业科技导报,2006(06):81-83.

[5] 谢怡.“三权分置”视域下耕地闲置治理研究——以L村为例[J].安徽农业科学,2020(22):239-241.

[6] 赵丽莉.论我国保护耕地资源的法律制度[D].重庆:重庆大学,2009:1.

[7] 刘桃菊,陈美球.中国耕地保护制度执行力现状及其提升路径[J].中国土地科学,2020(09):32-37.

[8] 孔祥斌.中国耕地保护生态治理内涵及实现路径[J].中國土地科学,2020(12):1-10.

[9] 吕晓,牛善栋,谷国政,等.“新三农”视域下中国耕地利用的可持续集约化:概念认知与研究框架[J].自然资源学报,2020(09):2029-2043.

[10] 孙新华,宋梦霜.土地细碎化的治理机制及其融合[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2021,21(01):80-88.

[11] 李放,吴楚天.养老保障对农户农地承包经营权退出意愿的影响——基于5省共580户农户的调查[J].广西师范大学学报(哲学社会科学版),2020(05):147-158.

[12] 何阳,娄成武.乡村智治:乡村振兴主体的回归——与“城归”人口补位路径的比较[J].理论月刊,2021(08):115-123.

[13] 费孝通.乡土中国生育制度[M].北京:北京大学出版社,1998:6-11.

[14] 向亮,黄晓英.自留地流转纠纷不属人民法院主管范围[J].人民司法,2011(24):60-62.

[15] 张希.中国人口流动政策的演进、特点与建设[J].宏观经济研究,2019(03):160-167.

[16] 丁文,冯义强.农地闲置治理中的村民互助:地方经验与缺陷补正——以四川省G村为例[J].北京理工大学学报(社会科学版),2018(06):96-103.

[17] 谷玉良.农业转移人口市民化:空间实践及其性别差异[J].求实,2021(01):99-108.

[18] 何阳,汤志伟.电影下乡的特征演化、功能变迁与实践反思[J].内蒙古社会科学(汉文版),2019(03):181-187.

[19] 何阳,汤志伟.互联网驱动的“三治合一”乡村治理体系网络化建设[J].中国行政管理,2019(11):69-74.

[20] 操小娟.政策工具视角下的主体功能区土地政策研究[J].求实,2020(06):30-41.

[21] 乔志霞,霍学喜.农业劳动力老龄化对土地利用效率的影响[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2017,17(05):61-73.

[22] 蔡弘,黄鹂.谁来种地?——对农业劳动力性别结构变动的调查与思考[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2017,17(02):104-112.

[23] 朱庆莹,陈银蓉,胡伟艳,等.社会资本、耕地价值认知与农民耕地保护支付意愿——基于一个有调节的中介效应模型的实证[J].中国人口·资源与环境,2019(11):120-131.

The Formation Mechanism and Revitalization of Rural Cultivated Land Idle in the Perspective of Man-land Relationship

——Based on the Case Analysis of F Village in Northeast Sichuan

HE Yang1,WANG Jun2

(1.Institute of National Politics/Research Base of Cultivating Chinese National Community Consciousness,Yunnan University, Kunming 650091;2.School of Public Affairs and Administration,University of Electronic Science and Technology, Chengdu 611731, China)

Abstract:Cultivated land security belongs to the category of non-traditional security.Idle farmland in rural areas is a serious threat to the security of farmland in China,so it is of great practical significance to carry out research on the issue of farmland idleness in rural areas.Based on the case of Village F in northeast Sichuan,this article discusses the idling characteristics,formation mechanism and revitalization strategies of rural cultivated land in the hilly areas of western China.The study found that since the reform and opening-up,the rural arable land in the hilly regions of western China has been scarce,increased,frequent,and alleviated,and the relationship between man and land is an important perspective to understand the rural arable land.The evolution of the characteristics of idle farmland in rural areas is mainly due to the fact that the relationship between people and land has gone through the process of land-dependent,semi land dependent,non land dependent and semi land dependent again.Land-dependent has made villagers highly dependent on land,and rural arable land is rarely idle.Semi land dependent has reduced the villagers’ reliance on land and increased idle farmland in rural areas.Non land dependent makes villagers not dependent on land for the time being,and rural arable land is frequently idle.Semi land dependent again has increased the villagers’ dependence on land,and the idle arable land in rural areas has been eased.In the future,it is necessary to firmly establish the concept of scientific and rational use of arable land,require land contractors to ensure that certain arable land is used for growing food crops,and maintain national food security.In addition,the redistribution reform policy should be initiated in a timely manner for the difficulty to transfer rural idle arable land,and the policy advantages should be used to stimulate land and semi-reliant villagers revitalize the unused arable land that is difficult to circulate in the countryside,and fully release the land dividend.

Key words:human-land relationship;rural arable land idle;types of idle arable land;formation mechanism;redistribution reform

(責任编辑:董应才)