宜人性人格对大学生人际信任的影响研究

2022-03-02龙雪娜,张灏,2

龙 雪 娜, 张 灏,2

(1.成都师范学院 教育与心理学院,四川 成都 611130;2.西南民族大学 哲学学院,四川 成都 610041)

一、问题提出

人际信任(Interpersonal Trust)指个体对他人或群体抱有的期望或信念,是人际互动的基础[1]。在人际互动愈加频繁的当今社会,人们都渴望能够获得他人的信任,也期望别人能够值得自己信任[2],然而,随着社会经济的快速发展,社会出现了信任危机现象。2013年中国社会科学院发布的《中国社会心态研究报告》指出“中国目前社会的总体信任度下降,人际间的不信任扩大,社会信任已达到警戒线水平”。社会层面的信任危机使得微观层面的人际信任问题不断放大,而作为推动社会未来发展的中坚力量大学生群体,因对社会变动较为敏感,其信任水平会在社会转型时期出现也表现出明显的波动。缺乏人际信任,使大学生在人际互动中容易产生疏离与隔阂,甚至出现损害人际关系良性发展的行为。已有研究发现大学生的人际信任水平在11年间呈显著下降趋势[3],随着社会环境的风险性、不确定性因素的增加,还有进一步下降的风险。是什么原因导致大学生信任水平下降呢?人际信任的影响心理机制如何?这些问题还有待进一步研究。因此,深入探讨大学生人际信任的影响因素及其作用机制具有重要的理论与现实意义。

Mccrae和Costa的研究认为人格作为一种具有“基本倾向”性的心理品质,会作为因果链首位对“特征适应”性的心理品质(如态度、价值观等)产生影响[4]。已有研究发现人格因素是影响人际信任最稳定的因素,但大多从认知控制、价值取向、社会排斥、亲子依恋、教养方式、人际特质等表层人格特质来探讨其对人际信任的影响[5-9],整合人格根源特质与表层特质来探讨对人际信任影响的研究较少。大五人格理论作为现在最有影响力的人格理论,根据个体稳定的情绪及行为反应方式,将人格特质分为外倾性、神经质、开放性、宜人性以及尽责性5大方面,该理论在人格评鉴中被广泛应用。已有研究发现,大五人格结构中,宜人性人格是影响人际信任最突出的根源特质[10],而公正世界信念(Belief In A Just World)作为人格的表层特质,会积极调整其在人际互动中的认知和态度,在人际交往中倾向于遵从互惠互利的原则[11],从而具有良好的人际信任水平。但公正世界信念低的个体,人际认知和态度可能并不那么积极,可能出现人际互动中的不平等与偏见。针对人际之间的社会偏见和不平等,Pratto等人提出社会支配理论(Social Dominance Theory,SDT)来进行解释[12],社会支配倾向越高的个体其公正世界信念越低,社会支配倾向对公正世界信念具有负向预测作用[13]994,而公正世界信念又能够较好地预测人际信任,社会支配倾向可能是影响人际信任的远端因素,也可看成是人格的表层特质。根据卡特尔人格特质理论,表层特质是指从外部行为能够直接观察到的特质,根源特质是那些相互联系而以相同原因为基础的特质,根源特质控制着表层特质的聚集和变量,每一种表层特质都源于一种和多种根源特质,而一种根源特质能够影响多种表层特质[14]。基于此,本研究将基于根源特质作用于表层特质的人格结构理论,探讨宜人性人格、社会支配倾向、公正世界信念影响大学生人际信任的心理机制,以期能够为提高大学生人际信任水平提供理论支持。

二、理论分析及研究假设

1.宜人性人格与人际信任

根据个体的道德共同体包容程度可以将人际信任分为一般人际信任与特殊人际信任。一般信任是指对具有相同信仰人的信任,而特殊信任是对特定人群,如具有亲缘或裙带关系的人的信任[15]。信任作为一种宝贵的社会资源,对组织有效运行和社会稳定发展起着重要的影响作用。根据信任调节模型,信任是个体理解与他人关系的核心要素,可以通过影响一个人对未来行为的评估或解释另一方过去的行为,来调节主要决定因素(因果因素)对结果的影响[16]。因此,人际信任是人际关系发展的基础。人际信任与宜人性人格关系的研究始于埃里克森(Erikson)人格发展理论提出的个体发展“信任对不信任”阶段的探讨。宜人性人格维度包括信任、诚实、利他、谦虚、顺从、好心6个具体特质,主要考察个体对他人的态度,本质上是人际方面的根源特质。尽管宜人性人格源于大五人格结构维度,而非卡特尔人格特质理论,但人格特质理论中根源特质作用于表层特质的模式同样适用。已有研究发现5个人格维度中外倾性人格、开放性人格、宜人性人格与人际信任倾向具有显著正相关,而神经质人格与人际信任倾向具有显著负相关,其中宜人性人格预测人际信任水平最高[17],根据交往互惠原则的解释,宜人性人格水平较高的个体能在人际交往中获得更多信任和支持[18]。因此,本研究推测作为根源特质的宜人性人格能够较好地预测人际信任。基于此,提出如下研究假设:

H1:大学生宜人性人格能够显著预测人际信任。

2.社会支配倾向与公正世界信念的间接作用

社会支配倾向(Social Dominance Orientation,SDO)是社会支配理论(Social Dominance Theory,SDT)的重要组成部分,用以解释群体的不平等或偏见产生的原因[19],可以看成是人格结构中的表层特质。高社会支配倾向者认为高能力者应比低能力者获得更多的社会权利与社会资源,低社会支配倾向者认为社会应该按需分配,不存在等级差异。已有研究发现宜人性人格与社会支配倾向关系密切,宜人性人格能够显著预测社会支配倾向[20]。因此,宜人性人格作为人格因素的根源特质,可能是表层特质社会支配倾向的前因变量。已有研究亦发现社会支配倾向会促进个体固化社会等级概念、扩大社会阶层的心理距离[21],高社会支配倾向者有着竞争性和为权利而斗争的价值观,低社会支配倾向个体有与人合作、重视他人的价值观[22]。前者可能表现出较多消极的人际行为,而后者可能表现出较多积极的人际行为,由此,可以推测社会支配倾向也可能是人际信任的重要预测变量,宜人性人格不仅可以直接预测人际信任,还能够通过社会支配倾向间接预测人际信任。因此,提出如下假设:

H2:社会支配倾向在大学生宜人性人格与人际信任之间具有显著中介作用。

公正作为人类进化过程中积淀并根植于人性中的一种需求,对个体发展有着重要影响,公正世界信念作为个体与社会环境建立的“契约”,是人们相信世界是一个公正的世界,个体会得到公正的对待的价值倾向,一般分为个人公正世界信念和一般公正世界信念[23]。个人公正世界信念更多地指向个体自身,是个体体验到世界对自己的公平,这可以为个体带来更多的心理资源,使个体对未来抱有信心,从而更愿意帮助他人,并与其社会适应指标有显著的正相关[24]。依据公正动机理论的解释,具有高公正世界信念的个体会积极调整其在人际互动中的认知和态度,在人际交往中倾向于遵从互惠互利的原则。对于大学生群体的研究也发现,公正世界信念对大学生人际互动有积极的推动,能正向预测其助人意愿、增强其社会责任感,其内在原因可能正是由于相信世界是公正的存在,从而会有效提升其人际信任水平[25],这表明公正世界信念可以较好地预测人际信任。公正世界信念与人格关系密切,一项有关公正世界信念与人格关系的元分析发现,宜人性人格与公正世界信念之间有正相关[26],高宜人性人格个体倾向于更多合作、信任,更愿意相信世界是公平的,有更多积极的信念。因此,宜人性人格能够预测公正世界信念,而公正世界信念又可以预测人际信任。因此,提出如下研究假设:

H3:个人公正世界信念在大学生宜人性人格与人际信任之间具有显著中介作用。

社会支配倾向通常将世界看成是竞争性的,并通过对权力和资源进行无情、非道德的奋斗,以满足其竞争和控制的动机需要,在很大程度上会带来人际间的偏见与隔阂[27],可能产生消极认知信念,高社会支配倾向者其人际信任水平较低,而低社会支配倾向者其人际信任水平较高,社会支配倾向可能负向预测人际信任。同时,社会支配倾向是提高或降低人们对不平等认知的接纳或拒绝程度的重要因素,也是驱动人们接受某种信念与价值的动机[28]。高社会支配倾向者希望扩大不同群体之间的差异,优势群体支配弱势群体,其实质是具有更多不公平,其个人公正世界信念水平可能较低;而低社会支配群体倾向缩小群体之间的差异,更倾向于公平,其个人公正世界信念水平可能较高。因此,社会支配倾向可能负向预测个人公正世界信念。个人公正世界信念作为一种个人资源,具有明显的积极功能,使得大学生在社会生活中更容易唤起积极情绪,在积极投入人际问题的协商与解决的过程中最终促进人际信任的增加[29]。同时,个人公正世界信念还能对消极情绪起到调节缓冲作用,当面对不确定性和风险水平增加时,相信世界的公正会对个体起到一定的保护作用,并有效缓冲负面环境带来的不安全感,从而降低个体的敌意和攻击性的表达[30]。总之,社会支配倾向不仅可以直接预测人际信任,还可能通过个人公正世界信念间接预测人际信任。因此,提出如下假设:

H4:个人公正世界信念在社会支配倾向与人际信任之间具有显著中介作用。

综上所述,宜人性人格不仅可以直接预测人际信任,还可能通过社会支配倾向、个人公正世界信念的间接作用预测人际信任。因此,根据卡特尔人格特质结构理论,本研究将大五人格维度中宜人性人格作为根源特质,将社会支配倾向、个人公正世界信念作为表层特质,探讨人际信任的形成机制,其研究假设如下:

H5:社会支配倾向与个人公正世界信念在宜人性人格与人际信任之间具有链式中介作用。

三、研究设计

1.模型构建

本研究通过引入宜人性人格以及社会支配倾向、个人公正世界信念等社会心理变量,致力于为了解真实社会环境下大学生信任的变化机制提供参考。本研究构建大学生人际信任的影响模型,如图1所示,探索根源特质(宜人性人格)与表层特质(个人公正世界信念、社会支配倾向)对人际信任影响的机理。

图1 宜人性人格、个人公正世界信念、社会支配倾向与人际信任的关系模型

2.问卷设计

(1)大五人格问卷。本研究采用五因素人格问卷(BFI-2)的中文修订版。此问卷在参考Soto等人[31]的基础上编写中文修订。本研究选择问卷中的宜人性人格维度,包括12个问题项,如“我是一个招人喜爱的、友善的人”。问卷用Likert 5点计分,其中1代表“完全不符合”,5代表“完全符合”。信、效度分析结果表明所选择维度具有良好的信度与效度(见表1)。

表1 问卷的信效度检验

(2)公正世界信念量表。本研究采用Dalbert[23]编制的指向个人的个人公正世界信念(Personal Belief In A Just World)量表的中文修订版,该量表由 6 个题项组成,均为正向计分题目,如“我相信公正总会战胜不公正”。采用Likert 6点计分,其中1代表“完全不符合”,6代表“完全符合”。信、效度分析结果表明所选择量表具有良好的信度与效度(见表1)。

(3)社会支配倾向量表。本研究采用Pratto等人[12]发展的对群体之间平等/不平等的态度的测量(Social Dominance Orientation Seale,SDO)的中文修订版。完整SDO量表由两个维度组成,一是对群体为基础支配的支持(Support For Group-based Dominance:GBD),另一个是反对一般公平(General Opposition To Eqality:OEQ),两个维度各8个题项,如“有些群体的人们就是比其他群体的人们更有价值”,“我们应当尽可能地促使不同社会群体间的平等”。采用Likert 7点计分,其中1代表“完全不同意”,7代表“完全同意”。信、效度分析结果表明问卷具有良好的信度与效度(见表1)。

(4)人际信任量表。本研究采用Rotter等人[10]编制的人际信任量表(Interpersonal Trust Scale)的中文版,对个别题项进行修改而成。根据探索性因子分析结果删除部分题项后,最后保留14个题项,包括对特定对象的信任和对社会一般的信任两个维度,两维度各7个题项,如“与陌生人打交道时,你最好小心,除非他们拿出可以证明其值得信任的依据”,“多数维修人员即使认为你不懂其专业知识也不会多收费”。采用Likert 5点计分,1代表“完全不同意”,5代表“完全同意”。信、效度分析结果表明人际信任量表具有良好的信度与效度(见表1)。

3.研究样本与数据分析方法

(1)研究样本

问卷发放对象为四川地区的4所高校大学生,专业分布为医学、心理学、生物工程、计算机科学、体育学、文学、外国语等10多个专业。通过网络发布测试问卷,随机抽样700名学生,剔除未完整作答和作答时间过短的问卷后,收集有效问卷664份,有效回收率为94.86%。其中,男生293人(占44.1%),女生371人(占55.9%),本科学生515人(占77.6%),研究生149人(占22.4%)。

(2)数据分析方法

使用SPSS 21.0及其Process宏程序进行数据清理和分析。首先,通过SPSS对搜集到的一手数据分别进行描述回归分析和共线性检验。其次,通过Process宏程序检验链式中介模型是否成立。

四、实证结果分析

1.大学生宜人性人格、个人公正世界信念、社会支配倾向对人际信任的回归分析

本研究以大学生宜人性人格、社会支配倾向、个人公正世界信念为自变量分层逐步进入回归方程,分析其对因变量人际信任的影响,同时对各自变量的共线性进行分析(见表2)。通过回归分析可见,宜人性人格、社会支配倾向两维度以及个人公正世界信念均进入回归方程,其回归系数分别为,宜人性人格(β=0.212,p=0.000***),支持群体支配(β=-0.310,p=0.000***),反对一般公平(β=0.191,p=0.000***),个人公正世界信念(β=0.327,p=0.000***)。随着支持群体支配、反对一般公平和个人公正世界信念3个变量纳入结构后,宜人性人格预测效力下降,但仍然能够正向预测人际信任,同时回归方程解释率明显增加(R2=0.222,p<0.01),在各自变量的共线性检验发现,各自变量的VIF值都接近1,不存在严重的共线性问题。

表2 宜人性人格、社会支配倾向、个人公正世界信念对人际信任回归分析

2.宜人性人格与人际信任的中介效应检验

运用Hayes开发的Process宏程序非参数Bootstrap法(重复取样设定5000次,置信区间设置为95%),采用模型80检验多重链式中介模型[32],检验社会支配倾向两个维度,即支持群体支配、反对一般公平,与个人公正世界信念在宜人性人格与人际信任之间的中介效应。将宜人性人格作为自变量,支持群体支配、反对一般公平、个人公正世界信念作为中介变量,人际信任作为因变量。结果显示(见图2),宜人性人格能正向预测人际信任(β=0.391,P<0.01)和个人公正世界信念(β=0.239,P<0.01),宜人性人格能负向预测支持群体支配(β=-0.407,P<0.01)和反对一般公平(β=-0.614,P<0.01)。支持群体支配正向预测个人公正世界信念(β=0.141,P<0.01),反对一般公平能负向预测个人公正世界信念(β=-0.248,P<0.01)。支持群体支配能负向预测人际信任(β=-0.257,P<0.01),反对一般公平能正向预测人际信任(β=0.198,P<0.01)。个人公正世界信念能正向预测人际信任(β=0.410,P<0.01)。

图2 宜人性人格与人际信任的链式中介模型分析

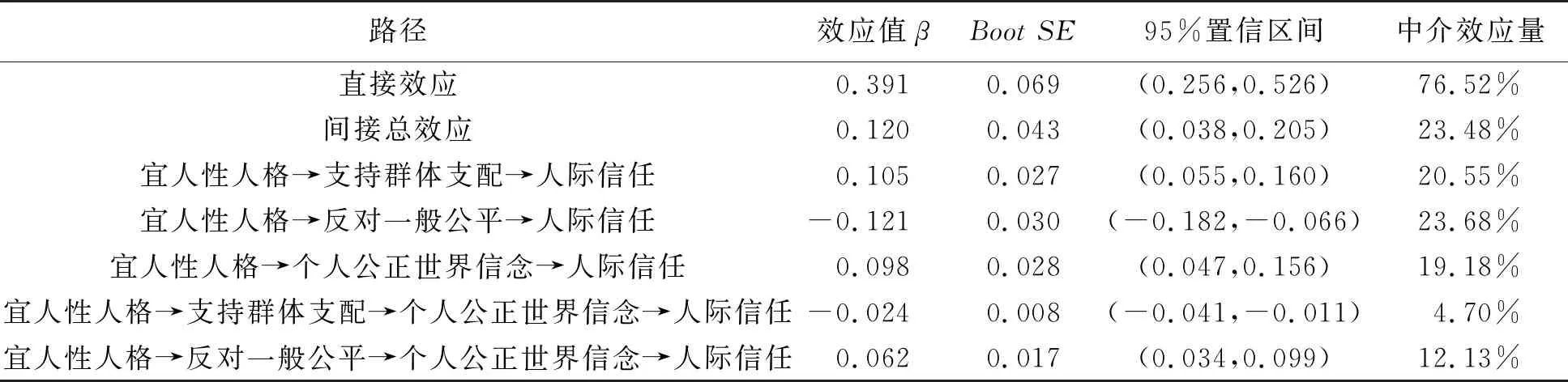

中介效应分析发现(见表3),宜人性人格对人际信任的总效应为0.511,直接效应为0.391(SE=0.069,95%CI=[0.256,0.526]),总间接效应为0.120(SE=0.043,95%CI=[0.038,0.205]),其中,支持群体支配在宜人性人格与人际信任之间中介效应为0.105(SE=0.027,95%CI=[0.055,0.160]),95%的置信区间不包括0,中介效应显著,中介效应占总效应20.55%。反对一般公平在宜人性人格与人际信任之间的中介效应为-0.121(SE=0.030,95%CI=[-0.182,-0.066]),95%的置信区间不包括0,中介效应显著,中介效应占总效应23.68%。个人公正世界信念在宜人性人格与人际信任之间的中介效应为0.098(SE=0.028,95%CI=[0.047,0.156]),95%的置信区间不包括0,中介效应显著,中介效应占总效应19.18%。支持群体支配与个人公正世界信念在宜人性人格与人际信任之间的链式中介效应为-0.024(SE=0.008,95%CI=[-0.041,-0.010]),95%的置信区间不包括0,中介效应显著,中介效应占总效应4.70%。反对一般公平与个人公正世界信念在宜人性人格与人际信任之间的链式中介效应为0.062(SE=0.017,95%CI=[0.034,0.099]),95%的置信区间不包括0,中介效应显著,中介效应占总效应12.13%。

表3 宜人性人格与人际信任的关系路径、效应及95%置信区间

五、研究结果与讨论

1.研究结果

本研究主要验证了大学生宜人性人格、社会支配倾向、个人公正世界信念与人际信任的关系。主要研究结果包括:(1)宜人性人格、个人公正世界信念与反对一般公平均能显著正向预测人际信任水平,支持群体支配能显著负向预测人际信任水平;(2)支持群体支配、反对一般公平与个人公正世界信念分别在宜人性人格与人际信任之间起中介作用;(3)支持群体支配、个人公正世界信念在宜人性人格与人际信任间起链式中介作用;反对一般公平、个人公正世界信念在宜人性人格与人际信任间起链式中介作用。

2.讨论

第一,调查结果充分验证了宜人性人格对大学生人际信任的影响作用,其作为人格中较为深层和稳定的结构,既可以直接对人际信任产生影响,又可以通过影响表层人格特质,宜人性直接正向预测个人社会公正信念的水平,同时还通过对个人公正世界信念产生正向影响,以及通过对社会支配倾两个维度产生正向影响,间接对人际信任产生影响。这与前人研究结果较为一致[33],这说明宜人性人格所包含的利他、顺从、好心等内在特质能为大学生建立积极的人际互动奠定良好的人格基础。

第二,个人公正世界信念作为个体的表层特质,是维持个体内在与外在环境中的“桥梁”。本研究调查结果显示,个人公正世界信念在宜人性人格与人际信任之间起到部分中介作用,对人际信任产生积极的影响,这与前人的相关研究结果一致,个人公正世界信念通常与亲社会行为、道德规范、社会责任感等积极的心理品质密切相关[34],这些研究都指出个人公正世界信念具有积极的功能。研究发现,个人公正世界信念作为一种内在心理资源让个体更有自信,相信现实的世界是公平的,付出是有回报的,所以具有高水平个人公正世界信念的个体更倾向于积极理解人际关系环境,当面对人际中的不公正情境时也能更好应对,缓解不良情绪。这种信念可以成为大学生的一种内在资源,促进其积极投入人际问题的协商与解决的过程,同时,削弱不平等信念和感受对人际互动产生的不良影响,使其积极看待人际互动、社会竞争等状况,最终有效提升其整体的人际信任水平,进而促进大学生群体利他与亲社会行为与社会责任感等心理品质的提升;同时,当不良环境带来的不确定性和风险水平增加时,公正世界信念这种稳定的正向认知可作为一种积极的调节变量,相信世界的公正会对个体起到一定的保护作用,并有效缓冲负面环境带来的不安全感,从而降低个体的敌意和攻击性的表达,也可有效促进人际信任的作用。

第三,通过数据分析结果可见,社会支配倾向下两维度(支持群体支配和反对一般公平)在宜人性人格与个人公正世界信念间的中介作用。宜人性人格对两维度都有负向预测作用,但两维度在对个人公正世界信念和人际信任的影响出现正负向的分离。支持群体支配对个人公正世界信念有正向预测,对人际信任有负向预测作用,而反对一般公平对个人公正世界信念有负向预测,对人际信任有正向预测作用。现阶段有研究发现社会支配倾向两维度存在内在的差异[13]992,认为个体对支持群体支配与传统的人际关系具有紧密联系,对公正的世界信念和再分配社会政策的反对具有更强的解释[35-36]。

支持群体支配对人际信任具有负向影响,表明对资源竞争和控制需求更大的群体容易对其他群体产生偏见与隔阂而导致不信任的产生,这可能是因为支持群体支配的群体拥有竞争性和为权利而斗争的价值观,在心理资源上更具优势,所以该群体可能会从世界的公平的角度出发不断参与竞争,而反对一般公平则更强调群体间的隔阂和群体差异,这也暗含该群体可能存在对资源倾斜的认同,进一步形成世界本来不公平的态度。同时作为人格的表层特质,这种分离也最终体现在对人际信任的表达上。

3.启示

首先,本研究充分验证了宜人性人格对大学生人际信任的影响作用,这提示我们在进行大学生思想政治教育或心理健康教育时,应高度关注积极健康人格的培养与塑造,尤其是强合作性、温和、顺从、谦虚、利他等人格特质。在课程建构中,应把健全人格培养纳入课程目标,设计相关课程内容、实施路径和课程评价,致力于积极人格品质的打造。除了显性课程的编制,还要发挥隐性课程的功能,例如学校宣传栏、社团活动、师生关系等。通过隐性课程影响个体心理的无意识层面,能潜移默化对其情感态度、价值观念进行影响,这些影响一经确立,就持久地影响个体的心理与行为,挖掘学生形成健康人格的积极内在动力,并充分发挥人格的动机与情绪调节功能及其影响作用。

其次,本研究验证了个人公正世界信念具有积极的功能,并且对人际信任产生积极的影响。因此,大学教育除了塑造积极人格外,还可以通过提高对个体的公正世界信念水平以此达到提升人际信任的目的。大学应注重塑造、传递、维护与管理公平公正的校园文化,通过学校管理制度、生活制度、评价制度、奖惩制度等建立公平公正的组织制度,通过环境塑造、榜样力量、符号仪式、积极反馈等创造公平公正的组织氛围,关照校园内的主流文化及亚文化,全方位渗透公平公正的核心价值观,从而养成应有的价值和行为模式,并以自然而然的方式表现于日常生活之中。以各种各样的形式激发大学生体验世界是公正的积极感受,树立“人们得其所应得,所得即应得”的态度,形成稳定的内在信念,对他人的意图和行为有一种积极预期,促进大学生的利他与亲社会行为,推动大学生能与他人建立良性互动的人际关系。

此外,本研究验证了对资源竞争和控制需求更大的群体容易产生不信任。那么,这就需要重视对大学生合理竞争意识的塑造,可加强大学生对心理学理论、社会学理论、人类学理论等知识的学习,提升学生对个体、团体、组织系统以及多元文化的认识观念和运作机制,打破大学生对所谓固有群体差异的认知,以此培养大学生对社会事件进行有温度的思考,而非用无情感的态度与他人建立隔阂。在学校教育中,始终秉持与贯穿集体主义价值观,以此避免学生生成利己主义价值观,过度看重金钱、物质和短期利益的获得,强调人际关系和为他人福利着想,可改变以“丛林竞争”看待资源分配的态度,可降低学生之间人际关系的冷漠与不信任以及竞争性意识扭曲,这将有利于以“合作”、“共享”为取向的人际关系发展。

最后,本研究涉及的两个中介变量都包含一定的价值态度成分,除人格因素外,还有很多环境因素(如社区氛围、学校教育等)会对其产生影响,研究人格与更多元环境因素的互动对公正世界信念与社会支配倾向的影响将是以后研究发展的方向。