青海小赛什腾山地区达肯大坂岩群中新解体出一套变火山岩系

2022-02-28王立轩何世平庄玉军李普涛段忠志

王立轩,何世平,庄玉军,李普涛,段忠志

(1.中国地质调查局西安地质调查中心,陕西 西安 710054;2.中国地质大学(北京),北京 100083;3.中国地质科学院,北京 100037)

欧龙布鲁克地块位于祁连造山带与柴达木地块的接合部位,作为该地块结晶基底的达肯大坂岩群为一套变质程度高达角闪岩相的中深变质岩系,主要由片麻岩、片岩、大理岩、角闪岩、变粒岩及混合岩组成,原岩为砂泥质岩-基性火山岩-富镁碳酸盐岩层系(青海省地质矿产局,1997)。达肯大坂岩群最早源自青海石油普查大队(1962)创名的“达肯大坂系”,地质部石油地质局综合研究队西北区队(1965年)改称为“达肯大坂群”,青海省地矿局(1991)在《青海省区域地质志》中修订为达肯大坂岩群。然而,不同研究者对达肯大坂岩群形成时代的认识存在差异。主要观点为:①古—中元代,陆松年等(2002)对“达肯大坂岩群”进行了再厘定,认为原“达肯大坂岩群”至少包括古元古代早期德令哈杂岩、达肯大坂岩群、新元古代花岗片麻岩和鱼卡河(沙柳河)岩群4种类型的岩石组合,根据张建新等(2001)获得达肯大坂岩群中基性麻粒岩全岩及矿物Sm-Nd等时线年龄为(1 791±37)Ma(代表了麻粒岩相的变质时代),将达肯大坂岩群原岩形成时代推测为古元古代晚期至中元古代。②新元古—早古生代,王惠初等(2006)在绿梁山地区对达肯大坂岩群中的石榴角闪变粒岩进行了TIMS法锆石测年,获得206Pb/238U表面年龄为(1 294±32)Ma、(580.6±2.7)Ma、(464.5±1.5)Ma、(459.2±1.4)Ma、(437.5±5.0)Ma、(378.8±4.4)Ma、(385.1±2.4)Ma,认为达肯大坂岩群为新元古代晚期—早古生代以来的沉积产物。③古元古代,辛后田等(2004)通过柴北缘达肯大坂岩群中获得较多大于2.2Ga的单颗粒锆石U-Pb同位素年龄信息,结合王云山等(1986)在角度不整合覆于达肯大坂岩群之上的、全吉群下部的基性火山岩夹层中获得的(2 428±11)Ma的继承锆石U-Pb年龄信息,推测其原岩形成于古元古代(2.4~2.5 Ga);王勤燕等(2008)通过德令哈地区达肯大坂岩群中斜长片麻岩、矽线石榴黑云石英片岩及侵入其中的花岗伟晶岩和花岗质浅色体LA-ICP-MS锆石U-Pb测年,将其形成年代约束在2.43~2.47 Ga,认为其形成时代为古元古代早期;李彦强等(2009)获得天峻县黑水河地区的黑云母斜长片麻岩Sm-Nd等时线年龄为(2 282±119)Ma,认为属于达肯大坂岩群,将其形成时代划归古元古代;黄婉等(2011)通过德令哈地区钾长石变粒岩碎屑锆石LA-ICP-MS U-Pb测年,并结合全吉地块最早一期变质事件时代,将达肯大坂岩群的沉积年龄范围约束在2.19~1.95 Ga,即古元古代;张璐(2014)通过碎屑锆石LA-ICP-MS U-Pb测年,将乌兰地区达肯大坂岩群下亚群和上岩群形成时代分别限定于2.32~2.24 Ga和1.92~2.17 Ga,将达肯大坂岩群形成时代划归古元古代。

总之,达肯大坂岩群在柴北缘分布广泛,岩石组成复杂。目前,趋于一致的意见认为该岩群形成时代为古元古代(青海省地质矿产局,1991,1997;李荣社等,2009;何世平等,2011,2014;徐学义等,2019;李智佩等,2019)。

笔者在参加由中国地质调查局西安地质调查中心承担的“商丹-大柴旦区域地质调查”二级项目下设:“青海冷湖行委赛什腾山地区1∶5万J46E008015等4幅专项地质调查”子项目工作过程中,于柴北缘欧龙布鲁克地块小赛什腾山一带、原划为达肯大坂岩群中新解体出一套变中酸性火山岩系,其岩石组合特征与达肯大坂岩群的原始定义存在较大差异。通过LA-ICP-MS锆石U-Pb同位素年代学研究,对该套变火山岩进行了重新厘定,并对该区原达肯大坂岩群进行解体。该研究成果可为重新厘定柴北缘区域岩石地层格架和地质构造演化历史提供依据。

1 区域地质背景

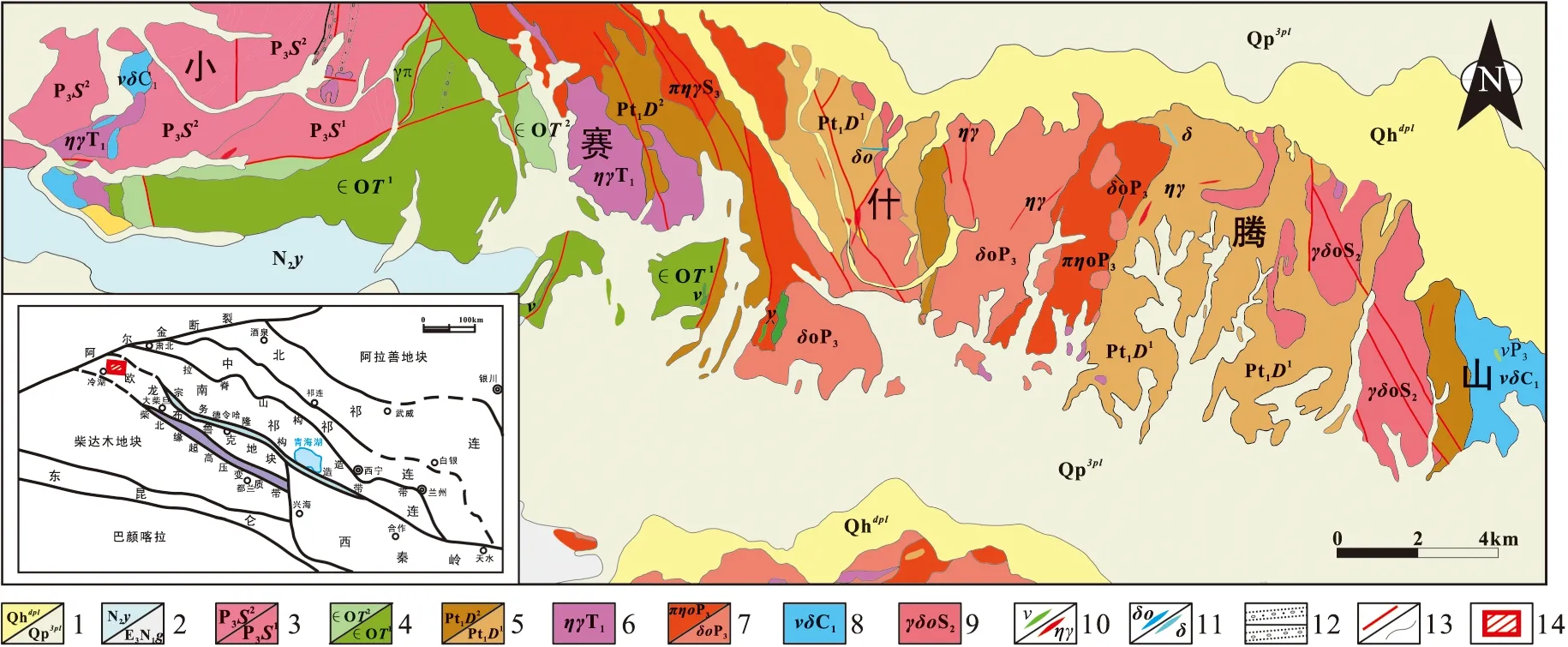

研究区大地构造位置属于柴北缘欧龙布鲁克地块西北部,行政区划为青海省海西州茫崖市冷湖镇小赛什腾山地区。根据河北省区域地质矿产调查研究所(2016)(1)河北省区域地质矿产调查研究所.青海省冷湖行委野骆驼泉地区J46E008015、J46E008016、J46E009016三幅1∶5万区域地质调查报告,2016.1∶5万区调资料,小赛什腾山东部主要出露达肯大坂岩群(Pt1D.),西部则主要出露滩间山群(∈OT)和赛什腾火山岩(P3S)(图1)。

1.全新世坡洪积物/晚更新世洪积物;2.上新世油砂山组/渐新世—中新世干柴沟组;3.赛什腾火山岩二段/赛什腾火山岩一段;4.滩间山群碳酸盐岩组/滩间山群碎屑岩组;5.达肯大坂岩群第二岩组/达肯大坂岩群第一岩组;6.早三叠世二长花岗岩;7.晚二叠世斑状石英二长岩/晚二叠世石英闪长岩;8.早石炭世辉长闪长岩;9.中志留世英云闪长岩;10.辉长岩脉/二长花岗岩脉;11.石英闪长岩脉/闪长岩脉;12.砂砾岩夹层/砾岩夹层;13.断层/地质界线;14.研究区位置图1 柴北缘欧龙布鲁克地块小赛什腾山一带地质简图Fig.1 Geological map of Xiaosaishiteng Mountain in Oulongbulak Block,northern margin of Qaidam Basin

达肯大坂岩群(Pt1D.):主要出露在小赛什腾山中—东部,可进一步划分为2个岩组。达肯大坂岩群第一岩组(Pt1D1.)岩石组合以灰黑色(石榴、矽线、堇青)黑云斜长变粒岩为主,夹灰白色(石榴)浅粒岩、黑云斜长(石英)片岩、(矽线)二云片岩、石英岩及灰色大理岩透镜体;达肯大坂岩群第二岩组(Pt1D2.)岩石组合为绿灰色、浅灰色浅粒岩、含石榴矽线二长浅粒岩夹灰黑色黑云斜长变粒岩、灰白色(橄榄)大理岩,其下部以出现较为稳定的大理岩薄层或较多的透镜体与达肯大坂(岩)群第一岩组分界。

滩间山群(∈OT):主要出露于小赛什腾山西部,为一套浅变质碎屑岩-碳酸盐夹变火山岩、火山碎屑岩组合,按岩石组合特征进一步划分为2个岩组。下部滩间山群碎屑岩组(∈OT1)岩石组合由变质碎屑岩(变质砂岩、变质粉砂岩、变质砾岩等)、浅变质的中基性火山岩、火山碎屑岩及硅质岩组成;上部滩间山群碳酸盐组(∈OT2)岩石组合为细晶、粉晶灰岩、生物碎屑灰岩、白云质大理岩等。2组之间为整合接触,与西侧的赛什腾火山岩呈断层接触。

赛什腾火山岩(P3S):按岩石组合特征差异进一步划分为2个岩性段。赛什腾火山岩一段(P3S1)为一套中基性火山熔岩、火山碎屑沉积岩夹陆源碎屑岩,岩石组合主要为绿灰色、少量紫灰色安山玄武岩、玄武岩、紫灰色-绿灰色安山质角砾熔岩、安山岩夹凝灰质岩屑砂岩、长石砂岩、泥岩及少量砾岩等,与上部赛什腾火山岩二段整合接触;赛什腾火山岩二段(P3S2)主体为一套中基性火山熔岩,岩石组合主要为绿灰色玄武安山岩、安山玄武岩、安山岩、灰紫色-绿灰色安山质角砾熔岩等。

新生代地层广泛出露,主要包括渐新世—中新世干柴沟组(E3—N1g),岩性组合以砂岩、粉砂岩、钙质页岩和砂质泥岩为主;上新世油砂山组(N2y)主要为一套以棕红色砂岩与泥岩互层组合的地层;区内第四系包括晚更新世洪积物(Qp3pl)及全新世坡洪积物、湖积物(Qhdpl)。

小赛什腾山地区侵入岩发育,岩浆作用具有多期次、多类型的特点。岩石类型从基性岩到酸性岩均有出露,由老到新主要包括中志留世英云闪长岩、早石炭世辉长闪长岩、晚二叠世石英闪长岩、晚二叠世斑状石英二长岩及早三叠世二长花岗岩。此外,区内岩脉发育,主要有石英岩脉、花岗斑岩脉、二长花岗岩脉、石英闪长岩脉、闪长岩脉及辉长岩脉。

小赛什腾山地区断裂构造发育,具多期活动特点,按其走向可分为北西向断裂、北东向及近东西向断裂等,北东向断裂形成时间相对较晚,断层性质主要表现为压性旋扭断层和逆断层,部分表现为走滑断层。

此外,区内韧性剪切作用强烈,并具有多期性,赛什腾火山岩(P3S)及更老的地层均具有程度不同的糜棱岩化和剪切变形。

2 新解体变火山岩特征

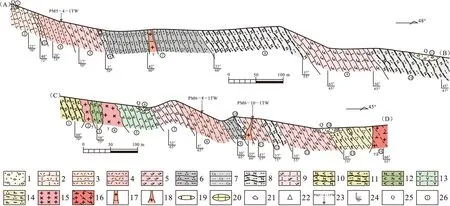

本次新解体出的变火山岩系位于柴北缘欧龙布鲁克地块苏干湖南小赛什腾山一带原划达肯大坂岩群中(图2、图3),为一套糜棱岩化变中酸性火山岩系。

1.第四系;2.滩间山群碎屑岩组;3.达肯大坂岩群第一岩组/达肯大坂岩群第二岩组;4.变英安岩;5.变流纹岩;6.早三叠世二长花岗岩;7.晚二叠世斑状石英二长岩;8.晚二叠世石英闪长岩;9.晚志留世斑状二长花岗岩;10.晚志留世花岗闪长岩;11.二长花岗岩脉;12.石英闪长岩脉;13.辉长岩脉;14.大理岩夹层;15.断层;16.剖面及同位素测年样品位置 图2 研究区地质简图及采样位置图Fig.2 Geological diagram and sampling location of the study area

1.第四系冲洪积物;2.糜棱岩化变流纹质凝灰岩;3.变流纹岩;4.糜棱岩化变流纹岩;5.糜棱岩化变英安岩;6.黑云石英片岩;7.变钙质粉砂岩;8.黑云斜长片麻岩;9.糜棱岩化变英安质凝灰岩;10.斜长角闪片麻岩;11.黑云斜长角闪片麻岩;12.糜棱岩化斜长角闪岩;13.糜棱岩化安山质凝灰岩;14.绢云绿泥石英片岩;15.钾长花岗岩;16.片麻状花岗闪长岩;17.黑云母花岗岩脉;18.花岗岩脉;19.大理岩透镜体;20.含石墨大理岩透镜体;21.火山角砾;22.火山集块;23.采样位置及编号;24.面理产状;25.地层代号;26.分层序号图3 新解体变火山岩系实测地质剖面图Fig.3 Measured geological section of the newly disintegrated metavolcanic rock series

主要岩性为浅黄褐色糜棱岩化变流纹岩(图4a)、浅黄绿色-浅灰绿色糜棱岩化变英安岩(图4b)、浅黄褐色糜棱岩化片理化变流纹质凝灰岩(图4c)、浅黄绿色糜棱岩化片理化变英安质凝灰岩夹硅质岩(图4d)、含火山集块、角砾糜棱岩化片理化安山质凝灰岩(图4e);变火山岩系中断续出露有黑云石英片岩、黑云斜长片麻岩、变钙质粉砂岩等变质碎屑岩及少量大理岩透镜体,可能是火山喷发间歇期的沉积产物。变火山岩系及变质碎屑岩均发生了不同程度的糜棱岩化、片理化,变火山岩系和变质碎屑岩面理产状基本一致,两者呈构造面理接触。此外,变火山岩系和变质碎屑岩均有花岗岩脉侵入,并一同遭受了后期韧性剪切作用,变火山岩系中的石英、斜长石斑晶变为旋转斑,发育S-C组构、剪切褶皱(图4f)。

3 样品特征

本次用于锆石同位素测年的样品共有3件,均采自柴北缘欧龙布鲁克地块苏干湖南小赛什腾山一带原划达肯大坂岩群中(图2、图3)。PM005-4-1TW(糜棱岩化变流纹岩)采样地理坐标E93°45′31″,N 38°47′14″,H 3 202.16m,PM006-8-1TW(糜棱岩化变英安岩)采样地理坐标E93°45′46″,N38°45′31″,H 3 245.54 m,PM006-10-1TW(糜棱岩化花岗岩脉)采样地理坐标E 93°45′58″,N 38°46′32″,H 3 222.54 m。

糜棱岩化变流纹岩(PM005-4-1TW):呈浅黄褐色,具片理化、糜棱岩化,块状构造,含有石英、斜长石旋转斑(图4a)。镜下具变余斑状结构,主要由变余斑晶和变余基质组成(图5a);变余斑晶包括酸性斜长石(8%~15%)和石英(5%~8%),变余斜长石斑晶呈半自形状、浑圆状,个别边部保留原始熔蚀特征,呈港湾状,粒径一般为0.8~2 mm,普遍发育绢云母化;变余石英斑晶呈他形粒状,个别边部保留原始熔蚀特征,呈港湾状,粒径一般为0.5~0.8 mm;由于遭受后期韧性剪切作用,变余石英斑晶和变余斜长石斑晶均表现为旋转斑。变余基质主要由微细粒定向排列的长英质(70%~75%)和绢云母(5%~8%)组成,由于遭受后期韧性剪切作用,发生了明显的重结晶,并被压扁拉长、环绕变余斑晶,变余基质中的部分石英呈拔丝状。

(a).浅黄褐色糜棱岩化变流纹岩;(b).浅灰绿色糜棱岩化变英安岩;(c).浅黄褐色糜棱岩化片理化变流纹质凝灰岩;(d).浅黄绿色糜棱岩化片理化英安质凝灰岩夹硅质岩;(e).含火山角砾糜棱岩化片理化安山质凝灰岩;(f).糜棱岩化片理化变流纹质凝灰岩中的剪切褶皱图4 新解体变火山岩系野外宏观特征图Fig.4 Field macroscopic characteristics of newly disintegrated metavolcanic rock series

糜棱岩化变英安岩(PM006-8-1TW):呈浅灰绿色,块状构造,糜棱岩化和定向性较强,发育较多斜长石和石英旋转斑(图4b)。镜下具变余斑状结构,主要由变余斑晶和变余基质组成(图5b);变余斑晶主要为中酸性斜长石(8%~15%)和石英(3%~5%);变余斜长石斑晶多呈半自形和他形,粒径多在0.5~2 mm,绢云母化较强,部分变余斜长石斑晶保留有环带结构,属中酸性斜长石;变余石英斑晶呈他形粒状,不均匀分布,粒径多在0.5~1 mm。变余基质主要由微细粒定向排列的长英质(75%~80%)和绢云母(约3%)组成,含少量具暗化边的黑云母(约2%);由于遭受后期韧性剪切作用,变余基质中的长英质发生了明显的重结晶,并被压扁拉长,连同绢云母和黑云母一起环绕变余斑晶,变余基质中的部分石英呈拔丝状。

糜棱岩化花岗岩脉(PM006-10-1TW):呈浅白色,块状构造,具弱糜棱岩化和弱定向性,侵入糜棱岩化变英安岩中,由于遭受后期韧性剪切作用发生了左行剪切揉皱(图5c)。镜下具变余半自形粒状结构(图5d),主要由石英(35%~45%)、酸性斜长石(30%~35%)和条纹长石(15%~20%)组成,含少量黑云母(3%~5%)。由于遭受后期韧性剪切作用,石英发生了碎裂,具波状消光,粒径为1.5~3.5 mm;酸性斜长石发生了绢云母化,粒径为1~3 mm;条纹长石为正条纹长石,发生了弱黏土化,粒径为2~5 mm。

(a).糜棱岩化变流纹岩(PM005-4-1TW)显微照片(+);(b).糜棱岩化变英安岩(PM006-8-1TW)显微照片(+);(c).侵入糜棱岩化英安岩中的糜棱岩化花岗岩脉照片(示花岗岩脉侵入后发生的左行剪切);(d).糜棱岩化花岗岩脉(PM006-10-1TW)显微照片(+)Pl-斜长石;Qz.石英;Pe.条纹长石图5 新解体变火山岩系同位素测年样品显微和野外照片(+)Fig.5 Microscopic and field photos of isotopic dating samples of newly disintegrated metavolcanic rock series (+)

4 测试方法

锆石单矿物的挑选和透、反射光和阴极发光(CL)照相均在西安喆奥雷地质科技有限公司完成。首先清洗样品,破碎至30~50目左右,然后以常规重液法和磁选方法挑选锆石单矿物;将已选锆石贴于双面胶,将其固定制成样品测试靶。分析点位的选取:参照反射光、透射光、阴极发光和背散射照片,避开包裹体和裂隙,根据分析意图,选取目标区域作为分析点位,保证点位直径大于32 μm。

锆石透、反射光和阴极发光(CL)照相是采用JSM-6510A钨灯丝扫描电镜和GatanChromal阴极发光仪完成。

LA-ICP-MS锆石U-Pb同位素年龄测定在中国地质调查局西安地质调查中心实验测试中心完成。结合透、反射光及CL图像,挑选相对完整、无缺陷和包裹体的锆石。采用德国Coherent公司的Geolas Pro型ArF准分子激光剥蚀系统和美国Agilent公司的 7700x型四级杆等离子质谱仪联合构成的激光剥蚀等离子体质谱仪进行测试,所用锆石标准样品为91500、GJ和人造玻璃标准样品NIST610。详细步骤和后续数据处理的方法参见相关文献(袁洪林等,2003;李艳广等,2015),锆石的各元素含量及各同位素比值采用Glitter(ver4.0)程序进行计算,并依照Andersen Tom提出的方法(Andersen T.,2002)进行了普通铅校正,最后采用Isoplot(ver3.0)(Ludwig K R.,2003)完成锆石年龄的计算,并绘制U-Pb谐和图。

5 测试结果

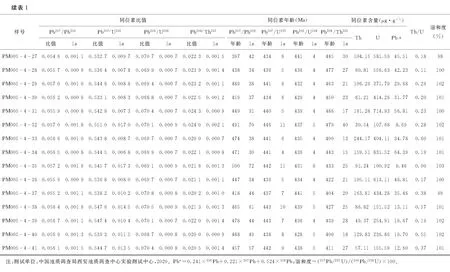

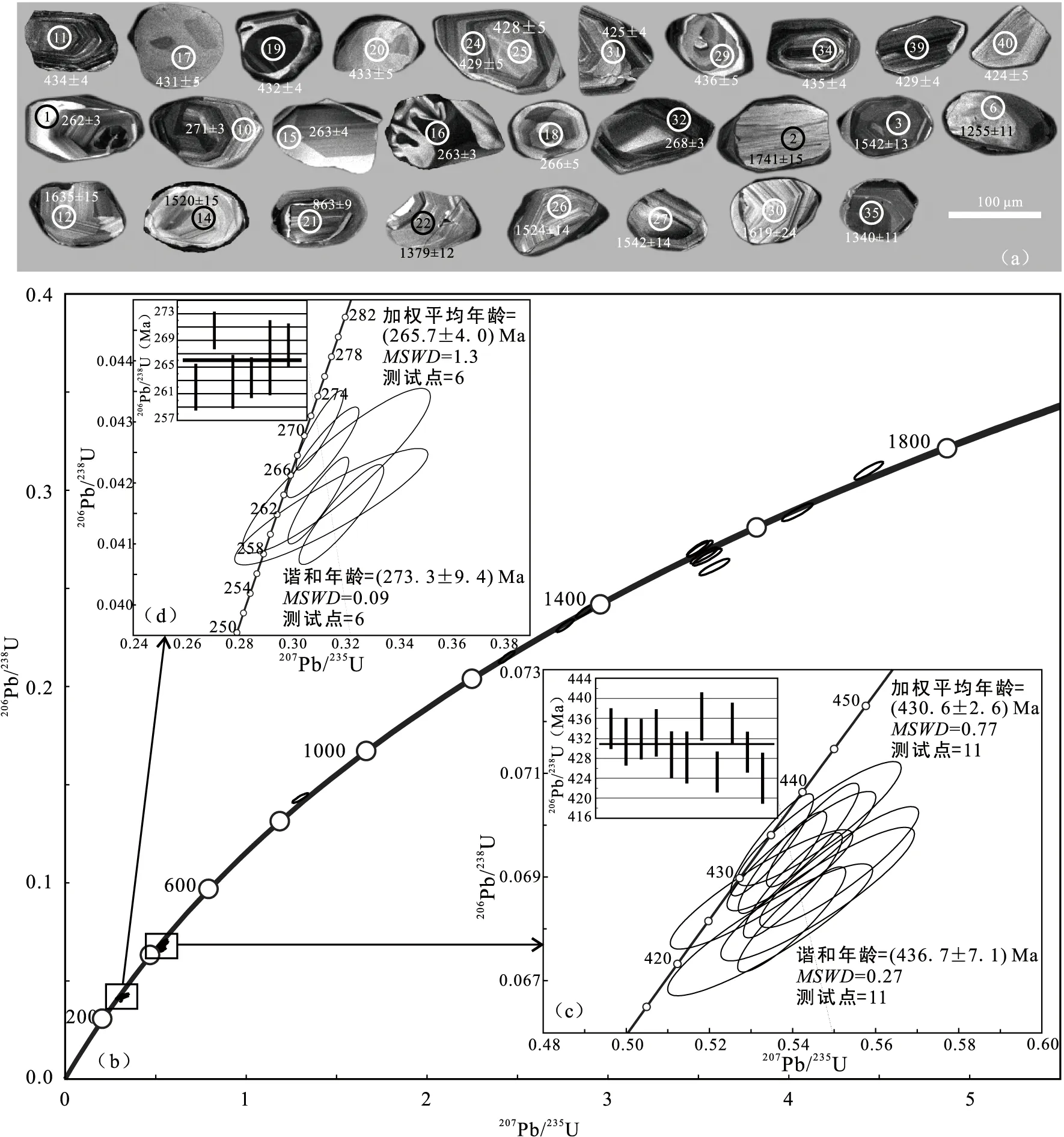

糜棱岩化变流纹岩(PM005-4-1TW)的锆石U-Pb同位素测试数据见表1。样品中的锆石以半自形短柱状为主(部分残缺为锆石挑选中机械破碎所致),粒径达90 μm×50 μm~150 μm×110 μm。锆石CL图像显示具明显的振荡环带结构(图6a),为岩浆锆石特征,部分锆石边部发育较窄的暗色增生边(2、5、10、25、41号等),可能为受后期构造热事件生长的加大边。锆石Th/U值介于0.11~0.90,多数Th/U值大于0.30,表明属于岩浆成因。锆石U-Pb同位素测试有效数据共35个,经普通铅校正后,206Pb/238U表面年龄值介于(427.3±4.4)~(440.7±4.5)Ma,在锆石U-Pb谐和图上测点集中分布于谐和线上或其附近(图6b),谐和年龄为(436.8±2.1)Ma(MSWD=0.41,N=35),加权平均年龄为(435.2±1.5)Ma(MSWD=0.82,N=35)(图6c)。谐和年龄和加权平均年龄在误差范围内显示出很好的一致性。因此,206Pb/238U加权平均年龄(435.2±1.5)Ma代表了糜棱岩化变流纹岩的形成年龄,属早志留世。

图6 青海省冷湖镇小赛什腾山地区糜棱岩化变流纹岩(PM005-4-1TW)(a)锆石CL图像,(b)锆石U-Pb年龄谐和图和(c)加权平均年龄图Fig.6 (a)Zircon CL image,(b)zircon U-Pb age concordancy diagram and (c)weighted average age of mylonitized meta-rhyolite(PM005-4-1TW)in Xiaosaishiteng Mountain,Lenghu Town of Qinghai Province

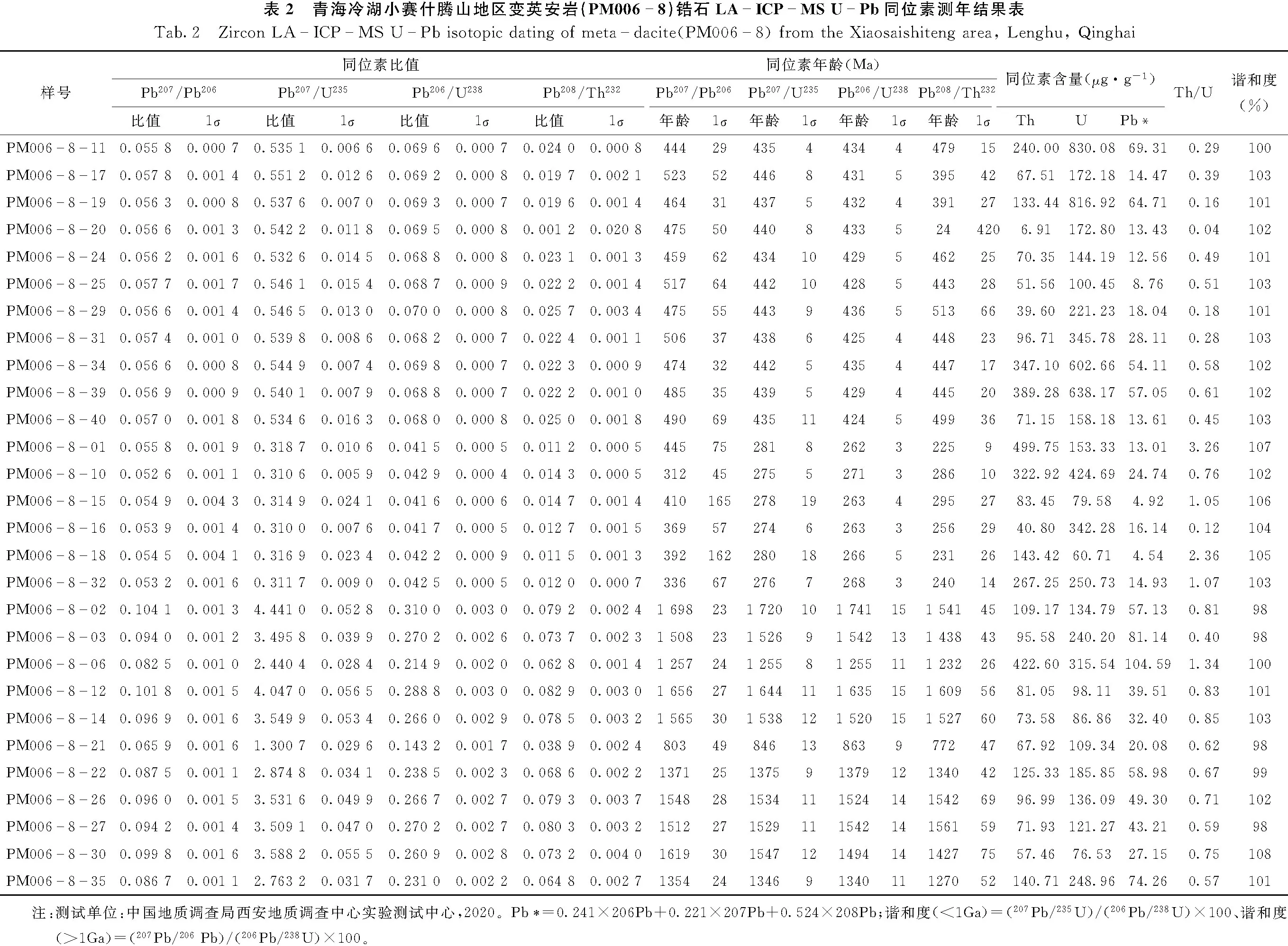

糜棱岩化变英安岩(PM006-8-1TW)的锆石U-Pb同位素测试数据见表2。样品中锆石多呈半自形短柱状(部分残缺为锆石挑选中机械破碎所致),少数呈浑圆状。锆石CL图像(图7a)显示多数具振荡环带结构(1、3、10、11、12、24、25、26、30、31、34、35、40),少数具条带状结构(2、15、21、39)或呈斑杂状(16),部分锆石发育增生边(1、10、15、18、29、32),可能为受后期构造热事件生长的加大边。Th/U值主要介于0.12~1.34,多数Th/U值大于0.30,属于岩浆成因。锆石U-Pb同位素测试有效数据共28个,经普通铅校正后,在锆石U-Pb谐和图上(图7b),有2个集中区[206Pb/238U表面年龄分别介于(424±5)~(436±5)Ma和(262±3)~(271±3)Ma],206Pb/238U或207Pb/206Pb表面年龄为大于(863±9)Ma的测点散布于谐和线上或附近。2、3、6、12、14、21、22、26、27、20、35号测点的锆石为捕获锆石,(863±9)~(1 698±23)Ma的206Pb/238U或207Pb/206Pb表面年龄代表了岩浆形成演化和上升途中捕获的较老年龄信息。11、17、19、20、24、25、29、31、34、39、40共11个测点〔206Pb/238U表面年龄介于(424±5)~(436±5)Ma〕位于锆石中部,测点分布在谐和线上或附近(图7c),谐和年龄为(436.7±7.1)Ma(MSWD=0.27,N=11),加权平均年龄为(430.6±2.6)Ma(MSWD=0.77,N=11),谐和年龄和加权平均年龄符合误差范围,206Pb/238U加权平均年龄(430.6±2.6)Ma代表了糜棱岩化变英安岩的形成年龄,也属早志留世。而1、10、15、16、18、32共6个测点〔206Pb/238U表面年龄介于(262±3)~(271±3)Ma〕多位于锆石加大边,个别为呈斑杂状的锆石,测点分布在谐和线上或附近(图7d),谐和年龄为(273.3±9.4)Ma(MSWD=0.09,N=6),加权平均年龄为(265.7±4.0)Ma(MSWD=1.30,N=6),谐和年龄和加权平均年龄符合误差范围。因此206Pb/238U加权平均年龄(265.7±4.0)Ma可能代表糜棱岩化变英安岩经历了华力西期构造热事件。

图7 青海省冷湖镇小赛什腾山地区糜棱岩化变英安岩(PM006-8-1TW)(a)锆石CL图像和(b、c、d)锆石U-Pb年龄谐和图Fig.7 (a)Zircon CL image and(b,c,d)zircon U-Pb age concordancy diagram of mylonitization meta-dacite (PM006-8-1TW)in Xiaosaishiteng Mountain,Lenghu Town of Qinghai Province

糜棱岩化花岗岩脉(PM006-10-1TW)的锆石U-Pb同位素测试数据见表3,锆石U-Pb同位素测试有效数据共26个。样品中锆石多呈半自形柱状、浑圆状(部分残缺为锆石挑选中机械破碎所致)。锆石CL图像(图8a)显示,按照锆石粒径大小、颜色及结构大致可分为2组:第一组(1~3、5~7、9、11~13、16、18、28、33、36)粒径较大(一般为80 μm×60 μm~180 μm×120 μm)、颜色多为灰白色-灰色,内部多发育宽缓的环带结构;第二组(4、10、19、23~27、30、32、34)粒径较小(一般为55 μm×50 μm~130 μm×60 μm)、颜色多为灰黑色,内部多发育宽缓的环带结构或条带状结构,外围多具有暗色增生边。第一组锆石15个测点,Th/U值介于0.55~1.03,表明属岩浆成因;经普通铅校正后,在锆石U-Pb谐和图上(图8b)集中分布于谐和线上或其附近,206Pb/238U表面年龄介于(265±3)~(273±4)Ma,谐和年龄为(273.0±5.7)Ma(MSWD=0.07,N=15),加权平均年龄为(269.3±1.8)Ma(MSWD=0.44,N=15)(图8c),谐和年龄和加权平均年龄在误差范围内基本一致。因此206Pb/238U加权平均年龄(269.3±1.8)Ma代表了糜棱岩化花岗岩的形成年龄,属中二叠世;第二组11个测点,Th/U值介于0.13~1.13(多数大于0.3),207Pb/206Pb表面年龄介于(1 603±25)~(1 624±24)Ma,在锆石U-Pb谐和图上构成一条不一致线(图8b),207Pb/206Pb加权平均年龄为(1 613±18)Ma(MSWD=0.052,N=11)(图8d),上交点年龄为(1 607±14)Ma(MSWD=0.17,N=11),可能代表糜棱岩化花岗岩脉母岩的形成年龄或岩浆侵入过程中捕获的古老围岩年龄。

图8 青海省冷湖镇小赛什腾山地区糜棱岩化花岗岩脉(PM006-10-1TW)(a)锆石CL图像和(b,c,d,e)锆石U-Pb年龄谐和图Fig.8 (a)Zircon CL image and(b,c,d,e)zircon U-Pb age concordancy diagram of mylonitized granite dike (PM006-10-1TW)in Xiaosaishiteng Mountain,Lenghu Town of Qinghai Province

6 讨论

达肯大坂岩群在欧龙布鲁克地块内呈北西西向断续出露,目前普遍认为该群为一套中、高级变质岩系,其形成时代为古元古代(青海省地质矿产局,1991,1997;辛后田等,2004;王勤燕等,2008;李彦强等,2009;李荣社等,2009;何世平等,2011,2014;黄婉等,2011徐学义等,2019;李智佩等,2019)。本次在青海冷湖镇苏干湖南小赛什腾山地区原划达肯大坂岩群中填绘出一套糜棱岩化变中酸性火山岩-变质碎屑岩系,岩石组合主要为变中酸性火山岩和变中酸性凝灰岩夹变质碎屑岩及少量含集块、角砾变凝灰岩和硅质岩。通过LA-ICP-MS锆石U-Pb同位素测年表明其形成时代为早志留世(435~431 Ma)。因此,新填绘出的变火山岩系与达肯大坂岩群的岩石组合特征和形成时代均存在较大差异,应从达肯大坂岩群中解体出来。

在区域上,柴北缘早古生代滩间山群为一套以浅变质碎屑岩、变中-基性火山岩为主夹少量变酸性火山岩、生物碎屑灰岩、白云质大理岩及硅质岩(青海省地质矿产局1997;王惠初等,2003;李峰等,2006;吴才来等,2008)。前人依据化石、中基性火山岩和侵入岩或岩脉锆石U—Pb同位素测年,将滩间山群的形成时代集中限定在寒武—奥陶纪(邬介人等;1978,李怀坤等,1999;赵风清等,2003;王惠初等,2003;史仁灯等,2004)。然而,部分工作者依据滩间山群结晶灰岩中含有珊瑚、腕足及头足类等化石,其中的珊瑚化石与赛什腾山中、西“赛什腾群”所含珊瑚化石相同,因此,将“赛什腾群”并入滩间山群,将滩间山群的形成时代上延至志留纪(青海省地质局第一区调队,1981;青海省地质矿产局,1997),即滩间山群的沉积时代为中晚奥陶世—志留纪。

本次在青海省冷湖镇苏干湖南小赛什腾山一带新解体出的糜棱岩化变火山-碎屑岩系与滩间山群的岩石组合特征较为接近,同时依据本次在糜棱岩化变火山岩系中获得的糜棱岩化变流纹[(435.2±1.5)Ma]和糜棱岩化变英安岩[(430.6±2.6)Ma]锆石U-Pb年龄为早志留世。综合分析,暂将新解体出的糜棱岩化变火山-碎屑岩系划归滩间山群。

本次新解体出的糜棱岩化变火山岩系,以及相伴生的变质碎屑岩中,均有少量的糜棱岩化花岗岩脉穿插其中,并一同遭受了后期韧性剪切作用,导致变火山岩系中的斜长石、石英斑晶变为旋转斑,内部发育S-C组构及剪切褶皱,侵入其中的花岗岩脉发生了明显的左行剪切。对侵入糜棱岩化变英安岩中的糜棱岩化花岗岩脉进行LA-ICP-MS锆石U-Pb测年,获得花岗岩脉的形成年龄为(269.3±1.8)Ma,代表糜棱岩化花岗岩脉侵入时代;结合糜棱岩化英安岩构造热事件年龄为(265.7±4.0)Ma,晚于发育左行剪切揉皱糜棱岩化花岗岩脉的形成时代。据此推断新解体出的变火山岩系发生左行剪切作用的时代可能为花岗岩脉侵入之后的晚华里西期。同时还获得糜棱岩化花岗岩脉(1 607±14)Ma的上交点年龄,结合区域上的研究资料,在研究区东南鹰峰山一带分布有小庙岩组(Chx.)(徐学义等,2019),为一套长城纪角闪岩相变质长英质变质岩夹基性变质岩(陈有炘等,2014),其主体形成于1 683~1 554 Ma(陈有炘等,2011);此外,柴达木北缘鹰峰环斑花岗岩的锆石U -Pb上交点年龄为(1 776±33)Ma,代表了该岩体的形成时代(肖庆辉等,2003),表明欧龙布鲁克地块区域上存在中元古代地层和岩浆事件。因此,(1 607±14)Ma的上交点年龄可能代表糜棱岩化花岗岩脉岩浆侵入过程中捕获的古老围岩年龄或母岩形成年龄。

原达肯大坂岩群的解体对重新厘定柴北缘地区岩石地层格架提供了重要的基础地质资料。区域上由于达肯大坂岩群分布广泛,组成复杂,内部断裂构造及侵入岩发育,并且变质、变形程度存在差异,需要更进一步地厘定和详细划分。本次在原达肯大坂岩群中新解体出一套变火山岩-变质碎屑岩沉积组合暂划归滩间山群,但尚未确定该套变火山岩系在区域上的分布范围及其与达肯大坂岩群的接触关系,有待今后进一步工作。

7 结论

(1)在柴北缘欧龙布鲁克地块苏干湖南小赛什腾山一带原划达肯大坂岩群中新解体出一套糜棱岩化中酸性火山岩系,岩性为糜棱岩化变流纹岩、糜棱岩化变英安岩、糜棱岩化片理化变流纹质凝灰岩、糜棱岩化片理化变英安质凝灰岩夹硅质岩、含火山集块、角砾糜棱岩化片理化安山质凝灰岩等,与达肯达坂岩群的岩石组合存在明显差异。

(2)通过LA-ICP-MS锆石U-Pb同位素测年,获得糜棱岩化变流纹岩的形成年龄为(435.2±1.5)Ma,糜棱岩化变英安岩的形成年龄为(430.6±2.6)Ma,表明新解体出的变火山岩系原岩形成于早志留世。因此,新填绘出的变火山岩系,以及与之相伴产出的变质碎屑岩应从达肯达坂岩群中解体出来,经区域对比将其一同划归滩间山群。

(3)通过LA-ICP-MS锆石U-Pb同位素测年,获得侵入糜棱岩化变英安岩中糜棱岩化花岗岩脉的形成年龄为(269.3±1.8)Ma,属中二叠世;(1 607±14)Ma上交点年龄可能代表其母岩形成年龄或岩浆侵入过程中捕获的古老围岩年龄。此外,获得糜棱岩化变英安岩构造热事件年龄为(265.7±4.0)Ma,晚于发育左行剪切揉皱糜棱岩化花岗岩脉的形成时代,表明新解体出的变火山岩系发生左行剪切作用的时代可能为花岗岩脉侵入[(269.3±1.8)Ma]之后的晚华里西期[(265.7±4.0)Ma]。

致谢:本文在野外工作、实验测试和编写成文过程中均得到中国地质调查局西安地质调查中心“商丹-大柴旦地区区域地质调查”二级项目的支持,特别是得到辜平阳高工、李向民研究员的关心和指导;本文在测试分析过程中得到了王志海、李艳广及汪双双等的帮助;付明庆、张辉、王盼龙等人参加了部分野外工作和数据整理。在此特向上述单位和个人表示衷心的感谢!