像一位饱经风霜老者的古崖居

2022-02-28祁建

祁建

在北京海淀区聂各庄乡老爷岭下,有一龙泉寺,寺北约80米处也有一石窟。石窟宽2.8米,长52米,在一块天然花岗岩上雕凿而成。这些石窟是否为奚族人营建,还不能确定,这也是一不解之谜。

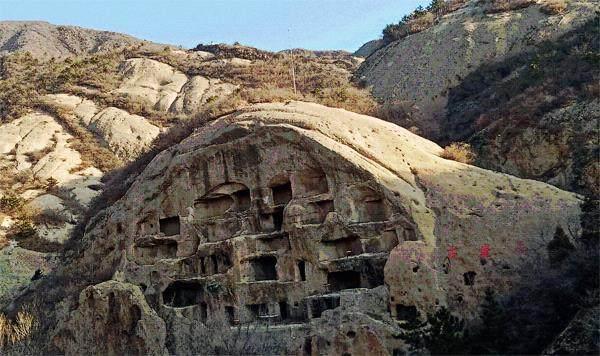

与这一处形状结构均和洞沟相似的是古崖居,位于北京延庆的张山营乡,它出现的时间,它出现的方式,它的主人是谁,它的用途,它又是如何成为现在的样子的……它是一个千古之谜的人文遗迹,它是由一支不見史志记载的古代先民在陡峭的岩壁上开凿的岩居洞穴。放眼望去,还真是壮观。山沟两侧古人在陡峭的山崖上凿建了无数的洞,陡峭花岗岩石壁上遍布着人工凿刻的大小不同的石屋子。古崖居是华北地区目前发现规模最大的崖居遗址,被称之为“中华第一迷宫”。

古崖居在群山中静静地嚞立着,像一位饱经风霜的老者看着这世间的一切,任由时间流淌、万物变迁,唯有它岿然不动。

一身谜团的古崖居,安静的悬在峡谷之间。更像一个符号,一面中国古建筑另类的旗帜,孤独的守望着历史,提醒人们对历史保持思考,保持探索,保持敬畏,等待破解这千古之谜。

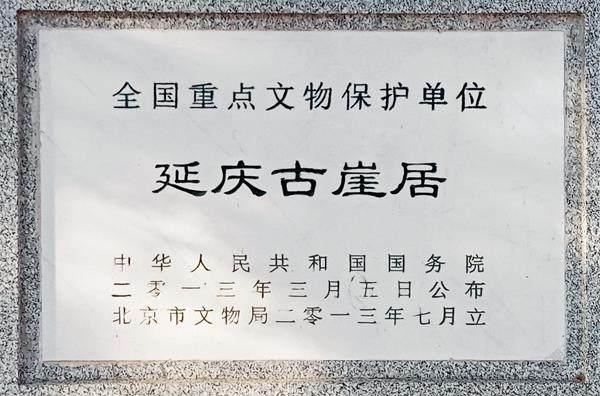

古崖居没有明确的历史记载,也没有任何能证明它身份的东西,人们只能靠着自己的想象去猜测,它在当时到底发挥了一个什么样的作用,是被何人用何种方法建造起来的,给现世的人们留下了无限的遐想。现有的史籍当中没有它的明确记载,也没有能证明它身份的任何的文字和图案,它的一切都淹没在历史的长河里,留给人类无限的遐想和猜测。古崖居1984年开始勘察,1990年被北京市文物局列为市级重点文物保护单位,是AAA风景名胜区、全国青少年教育基地,2013年5月被国务院列为第七批全国重点文物保护单位。

到达古崖居的时候是中午了,崖壁前的阳光特别好。用我们现在的词形容就是整个崖居采光不错。整个古崖居既隐蔽又朝阳,占据了良好的地形地势。在崖居下面的峡谷里,有一口老井,在崖居的前面,有已经风化的严重的石碾,都印证着人类存在过的痕迹。

步行十多分钟,方到“第一道山寨门”。一段缓坡后沿顺山势修建的石阶拾级而上,又一刻钟,到第一观景台下,岩壁下方有几间石室,得以近距离接触。

群峦把古崖居的小山头环抱在其中,在阳光下,坐北朝南的崖壁徐徐生辉,许多洞口黑幽幽,像几十只眼睛向你眨着眼。我们沿着山道走进了石窟,多少人文故事被历史长河淹灭,任凭想象。

从古崖居的山底往上看,其实并没有什么,看不出什么门道。但是当你走上前去走到跟前的时候就会发现,这是一个让人叹为观止的奇迹。由于洞穴集中,各种石窟多种多样,因此这里最有代表性。过去峡谷无名因有众多洞穴,故当地人称“洞沟”。洞沟,峡谷为沙砾花岗岩。由于年代久远风化严重,沿途路上都是豆粒大小的沙粒。山沟宽约10米,往里1公里,就可看到在光秃而陡峭的花岗岩壁上,遍布着大小不一的人工凿刻的石室。花岗岩整体岩性坚硬,就现在的工艺来说,仍然要使用液压机辅助。那么在古代,没有发达的工具,先人如何在一整块岩体上凿刻出上百个石室呢?

有朋友就问:“我想知道这当初是用什么武功砸出来的洞”,还有说山洞武侠感好强,调侃是“闭关洞”或是“段誉、杨过发现秘籍的地方吧”……

在山下的时候还没觉得有什么,等到了跟前,才发现如此的壮观,整个崖居像个多层的楼房,层上有层,石室上有石室,层和层之间有石梯连接,也有石蹬可供攀爬,上下石室之间,有上下两层互通的,多的五六层互通,每个石室的形状、大小和结构又分别不同,结构复杂。

洞与洞之间很不好走,有的只能踩着仅容一只脚的石窝向上爬,在沿壁上有的排列着一些小孔,可能是用于固定攀附木架所留的,为的是先人们上下洞穴方便和安全。为什么将居室建在这崇山峻岭之中?为什么又偏偏建在这险恶的山崖呢?有人推测是先人为躲避战乱所为,也有人说这是绿林好汉们的栖身之所,总之这是一个谜。

沿少数可行的峭壁登上去,从粗糙的凿制中仍可看到,烧柴用的灶和石炕相连,石炕上有一道道清晰的烟道排向室外。其中,最值得一看的是一处建在独立的山崖下的一个大洞穴,当地人称“官堂子”,这是一座二层楼式结构,估计是首领住室或头领议事的地方。宽敞的大殿内有四根石柱撑到洞顶,如到楼上去,须另进一室登梯而上。

在陡峭的崖壁上,石室的开凿错落有致,石室或长方形,或方形,有一室、有两室或者三室,室内空间互相打通,或者室内上下两层,形状各异。有一套石室取名为“三居室”,石室内的功能很强大,有类似于卧室的石床,有供放置物品的平台,还有类似于厨房的存在。崖居内门、窗、炕、槽、烟道等生活设施齐备。

当时的人们都是从这样的一个个门进屋的,那时的人们不高,估计也不会太胖,否则进不了这个石屋子。真的不明白,那时的人们是怎样在山上开凿出这样的屋子,又为什么不在平地上建造,而且不是朝南的屋子都是朝西而建。

石室大都很矮,高点大点的,房顶也擦着头皮,矮点的在里面就只能低着头。我想,这些人后来搬走,是不是因为他们的后代个子长太高了?想再把房顶挖高点又怕把上面人家的地板挖穿?有的人家有专门的马厩,凿着槽子。马厩也矮,难道也是矮种马?从马厩旁再攀上一段台阶才能到这家的居室。门是必须弯腰才进得去的,窗也只是巴掌大能看到外面情况的孔而已,脑袋是钻不出去的。

屋里的模式是门的一侧有个灶,可以生火,取暖做饭一举两得。烟火钻进相连的炕洞,三绕两绕地,把炕烧热了,再从烟囱钻出去。这跟北方农村灶和炕的模式是一样的,不过着实小了一号。炕实在太小了,想不明白是供一个人睡的还是供一家人睡的?所有的炕都敞着口,不知当年上面铺的是炕坯还是石板……

在如此坚硬的山体上开凿出那么多的洞穴,就算以现代的技术,做到如此的程度都是一个很大的难题,更何况在更为古老的人力年代。

这些造型独特的石室始凿于什么年代?又是何人所凿呢?关于古崖居的来历,现在有奚族说,汉代军营说,唐代仓库说等等,但都没有准确的证据证实。古崖居谜底尚无定论,但可以肯定的是,他必然是一个骁勇智慧的部落。他們人喊马嘶,卷北国朔风而来,在这里落脚休整后,又卷土离去。把一股英雄气概永远留在了山谷之中。让那巧夺天工的石室在岁月中,凝结成不屈不挠的历史符号……

关于古崖居的说法,目前比较支持的一种说法是唐朝以后,五代时期的少数民族——西奚族去诸部聚居的山寨。奚族是古代游牧民族,与契丹同为北方大族。后受日渐崛起的契丹族征讨,奚王离开故地,率众“西徙妫州(延庆史称妫州)依北山射猎”,史称西奚。《新五代史·四夷附录第三》言:“奚人常为契丹守界上,而苦其苛虐,奚王去诸怨叛,以别部西徙妫州,依北山射猎,常采北山麝香、仁参赂刘守光以自托。其族至数千帐,始分为东、西奚。”隋朝以前称库莫奚,隋朝简称奚。唐代时奚族与契丹族并盛,时称“两蕃”。唐朝末年,契丹耶律阿保机强盛,奚族“举部役属”,室韦、奚等皆服属于契丹。而奚人经常为契丹守卫界土。

奚人史料记载,奚人善于造车,史籍称为“奚车”。奚人原生活在我国东北地区,唐末曾有一支西迁妫州,称为“西奚”,而留在原地的称为“东奚”。今天官厅水库、延庆北部山区都属妫州,古崖居就在这一地区,在地理位置上是相符的。奚族人民在此地生活了几十年后,被迫在契丹族的压迫下回到了本来的居住地。奚族历史记载甚少,时光不断流逝,奚族也融于其他民族。

但奚族以游猎为生,理应对帐篷更熟悉,他们能造出这样完整的方形石屋吗?奚人是否有充足的时间和人力物力开凿这么大空间的崖居建筑,也让人生疑。

也有人认为,古崖居应是汉代遗存,是长城的附属建筑,为当时戍边军队所建造。

还有人认为,古崖居作为一个古代聚落,在许多方面都很特殊,对于古崖居聚落的性质,需要更多的分析和讨论才能下结论。

有资料说古崖居很隐蔽,开凿在深山之中是为避难。实地考察,发现并不是这样,只能说其较为偏僻,因为进山不到一公里,就可以看山崖上的石屋,并非在深山。站在石屋山崖边,可望见洞沟外的平地。所以这并不是一个理想的避难场所……

古崖居的所有石穴都如同无字书,再现当时金戈铁马,刀耕火种。让后人从凝重的空气里读出豪迈,读出战争与和平的主题。

古崖居整个山体都是花岗岩石结构,古人如何能把这一整座石头山开凿成一幢“大楼”?在屋内墙壁上可以看见一道道刻痕,使用古代的铁质工具,能完成这样的工程吗?2006年初春,北京大学建筑学研究中心的副教授王昀带学生来考察,王昀找到了有着40多年开石经验的石匠张明远,完全用铁质工具,在山体上试着开凿一间同样的石屋,希望用最直白的事实验证铁器的效力。张石匠开凿过数不清的山石。他日出而作,日落而息,和徒弟两人干了两天,仅仅打出了一个石门的轮廓。这足以验证:凭借简单的铁质工具,改造花岗岩的山体是有可能的。专家估算,起码需要100人,不间断地开凿5年,才能把山体变成现在的壮观洞室群。可是这神秘的建造者到底是谁呢?

无独有偶,在不老屯镇白沟村也发现数处石窟。该处也为沙砾花岗岩,山势比较陡峭,石窟分布在峡谷的三面崖壁上,最大的洞室长52米,宽3米,高2米:最小的长3米,宽不足2米,洞内四角平直,也有石炕、锅台残基,洞口在距地面几米高的山崖壁上,最高的一处距地面10多米。

这些洞穴从总体上看规模浩大,工程艰巨,决不是一代人所为。先人们如何在这里生息繁衍,他们当初用的是什么工具?

古崖居作为一种穴居方式,是我国建筑史上一笔宝贵的财富。其在这里因地制宜、顺应自然、适应环境、融入生态,又依附于当地自然、气候和地理条件。我国冬季北方气候寒冷干燥,这种居住在天然的岩石和土壤中,有良好的隔热和蓄热功能,居住与此,可以达到冬暖夏凉的效果。山崖建筑,不占用土地,节约资源,稳定坚固,形成了人与自然的统一。

住在这片山崖上的人们,曾在石屋里烧火做饭,在下面的马厩喂饱牲畜,到“官堂子”举行祭祀……可是既然周密规划、投入心血打造了一个家,这些人为什么又抛下它,消失得无影无踪?古崖居的发现给我国的建筑史添上了浓墨重彩的一笔。我们不断从老一辈那里获得生活经验,这种集居住与防御一体的房屋,不占用耕地,与自然相融合。

这里离开阔地带只有3公里,其实连3公里都不到,一路上的果园果满枝头,无论从事农耕还是牧业都很容易。离这里不足50公里就是平原,有更好的生活条件,他们躲到山里穴居,肯定是出于无奈。要么是出于上命,要么是外族压迫。总之,很难讲是快乐……这里的建筑,还是应该说是简陋的。古代建筑,一是为了信仰的美的营造,像庙宇、公共场所,再就是政权宣威,像宫殿、衙门、官办机构,这两类都很讲求美感。民舍民宅也有美的韵味。这里的无论怎么样精巧,只是栖身裹腹罢了。这里进出石穴仅靠山石上几个石窝,不是很方便,但,也许比较安全。能在石壁上凿开山洞,为什么不能修筑方便的石阶呢?看来,还是安全的考虑。所以,我宁相信后一种说法。

斯人已去,空留下一片设计巧妙的石屋,让后人去猜想。时光荏苒,一天表层山体坍塌,露出了山崖石屋这一奇观。