北中国视野下的河西早期石窟

——河西早期石窟研究之下

2022-02-23韦正马铭悦

韦正 马铭悦

(1.北京大学 考古文博学院, 北京 100091; 2.山西大学 云冈学研究院, 太原 030006)

一 与河西早期石窟相关的其他重要石窟

河西早期石窟不是自我封闭的系统, 对河西早期石窟与其他石窟关系的检讨, 不仅有助于加强上文对河西早期石窟年代的推断, 有助于深入把握河西石窟的总体面貌, 也有助于宏观把握十六国北朝时期北中国石窟的基本特征, 同时也有助于对石窟考古方法和研究史的评估。 由于既有研究的观点、 方法纷纭复杂, 所以下文将正面涉及,此为学术讨论之方便,而非有褒贬之意。

这里将集中讨论河西早期石窟与东部地区的炳灵寺石窟、 云冈石窟的关系①河西石窟与西部地区石窟,特别是与吐鲁番吐峪沟石窟的关系也非常重要,但就河西地区早期石窟年代这个核心问题而言,与吐峪沟石窟的关系不能改变本文的基本认识,所以这里从略。。 由于炳灵寺石窟、云冈石窟与麦积山石窟的关系都非同寻常,所以也将涉及麦积山石窟。

(一)与炳灵寺石窟的关系

实际上只涉及与炳灵寺第169 窟的关系,炳灵寺其他洞窟的年代都远晚于河西早期石窟,故不涉及。 对于炳灵寺第169 窟,宿白、常青先生做过深入探讨[1][2]。 常青的讨论细致,宿白先生的分析简洁,他们的基本观点近似。 为节省篇幅,我们主要引用宿白先生的文字。 宿白先生将炳灵寺第169 窟的龛像壁画分为两期,第一期年代属于420年或稍后,包括窟龛号169:6,窟龛号1,窟龛号169:7、11—12,窟龛号169:9,窟龛号169:17,窟龛号169:18;第二期包括窟龛号169:22,窟龛号169:23,窟龛号169:3②宿白:《凉州石窟遗迹与“凉州模式”》,载氏著《中国石窟寺研究》第47、48 页,文物出版社,1996 年。 宿白先生的编号及本文的编号均为甘肃省博物馆文物工作队早年的编号。。 本文也主张将炳灵寺第169 窟的内容分为两期,但第一、二期具体包括哪些龛像壁画,与宿白和常青先生的意见不一样。炳灵寺第169 窟与其他石窟的关系, 宿白先生注重第169 窟中的大乘内容,“凉州系统的大乘内容,以最东边的炳灵寺为最突出。这一点,我们考虑还可以和当时长安佛教联系起来……距长安较近的炳灵寺窟龛出现较多的大乘图像, 除了西方于阗及其以东的影响外, 很可能比凉州系统的其他石窟更多的受到来自东方长安的影响。 ”[1]50宿白先生对宏观背景的论述几乎可谓尽善尽美, 但炳灵寺第169 窟龛像壁画的具体特征与宏观背景并不严丝合缝。 下面集中表述我们对炳灵寺第169 窟的分期意见和背景分析。

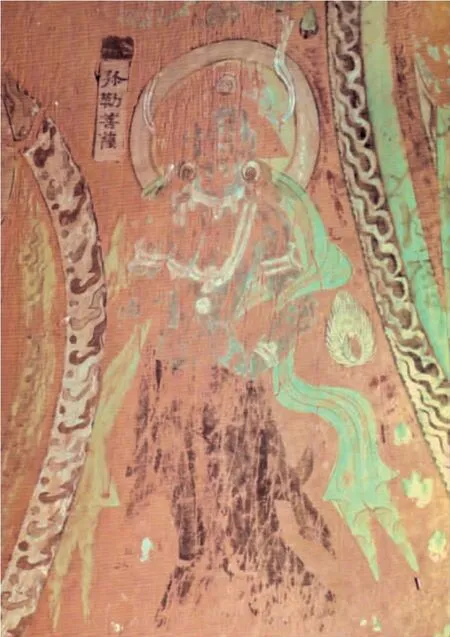

炳灵寺第169 窟诸项内容中, 大幅壁画的年代属于早期。 第169 窟壁画以编号10—13 龛和24 龛的块面最大。10—13 龛壁画位于建弘元(五)年题记的左侧(以题记本体为基准,下同)。建弘元(五) 年题记右侧有站立的释迦和弥勒菩萨壁画,题记中有“慈氏”字样,题记当指此壁画(图1)。 此壁画位置局促,10—13 龛壁画所在壁面宽大敞亮,因此,10—13 龛壁画的年代当更早。24 龛壁画与10—13 龛壁画中的多宝塔都是上部有3 个塔刹的半圆形,而且24 龛壁画所在崖面下部严重崩塌, 崩塌壁面后又被绘上带3 个塔刹的佛塔(图2), 这种佛塔虽然与多宝塔不同, 但样式依然古老。 因此,24 龛壁画与10—13 龛壁画一样,年代都可能同于或早于建弘元(五)年。

图1 炳灵寺第169 窟10—13 龛壁画

图2 炳灵寺第169 窟24 龛壁画局部

炳灵寺第169 窟中有不少塑像, 从脸部丰瘦程度看, 大致可分为两类, 一类以南壁上部编号23龛的并坐五佛和五佛前部编号22 龛的一佛一菩萨中的立佛(图3)、第6 龛主尊无量寿佛像北壁上部编号第3 龛的一佛一菩萨一天王组合中的佛像为代表,脸部方中带圆,比较瘦削;一类以第6 龛前方编号为9 龛的三尊立佛、 西壁下的编号为16 龛的五佛和二佛一思维菩萨(图4)、北壁前部编号为14 龛的并坐三佛为代表, 脸部比较丰满,略呈圆形。两类佛像在第169 窟中有一定分布规律,丰满脸型佛像分布在石窟较低处,瘦削脸型佛像分布在石窟较高处。石窟低处易于到达,也易于绘塑,高处则难度增加。 因此,两类佛像的形态和分布位置当包含一定的时间差异。 属于瘦削型的第6 龛无量寿佛以往一直作为西秦时期的标准佛像看待,实际未必如此。这龛塑像与建弘年号题记之间隔着释迦和弥勒像(图5),在这龛塑像的下部供养人壁画中还有着鲜卑帽的人物, 女性人物所着也是衣带飘举的服装(图6),而与北壁大幅壁画中可以断定为西秦时期的女性供养人服饰很不一样(图7)。 第6 龛年代下限突破西秦建弘年间而进入十六国末期乃至北魏时期的可能性是存在的[3],但也不会太晚,估计不晚于云冈的开凿,这是因为第6 龛属于我们这里分组的第二组,第二组与第一组衔接得比较紧密。张掖马蹄寺、金塔寺保存了不少佛像,虽经后代妆銮,有些妆銮过甚,但佛像原有轮廓基本可以看出,与第169 窟第一类佛像相似,属于丰满脸型(图8),这也有助于说明丰满脸型佛像时代早而瘦削脸型佛像时代晚。两类脸型佛像的面部差异虽明显,但佛装却难以区分, 多是那种衣缘带波曲纹的通肩大衣或偏衫式的袒右袈裟, 这说明两类佛像在时代上是前后紧密相联的。也就是说,第169 窟第6 龛年代虽然可能晚于西秦,但也当属于北魏早期。

图3 炳灵寺169 第23 龛

图4 炳灵寺第169 窟西壁下部五佛(部分)

图5 炳灵寺第169 窟建弘题记旁的弥勒菩萨像

图6 炳灵寺像169 窟女性供养人壁画

图7 炳灵寺第169 窟北壁西秦时期壁画中的女供养人

图8 金塔寺洞窟中心柱正面中层上部佛像

如果说炳灵寺第169 窟第一类丰满型佛像与河西早期石窟佛像之间的相似性还不太容易察觉的话, 第169 窟大幅壁画与天梯山石窟的相似性就非常显著了。 炳灵寺第169 窟与天梯山第1、4窟相似的壁画内容以飞天、 菩萨的扁圆形大髻最为显著①第169 窟维摩诘卧病图中的维摩诘和侍者也是这种发型。。 这种扁圆形大髻仅见于天梯山和炳灵寺169 窟,是二地石窟存在传播关系的直接证据。武威在十六国时期是河西的政治和佛教中心所在,炳灵寺一带相对偏僻,且西秦首都枹罕(今甘肃临夏)地位也远不及武威。 因此,虽然天梯山石窟没有绝对纪年, 但我们仍然认为炳灵寺第169窟是在天梯山石窟的直接影响下产生的②宿白先生认为炳灵寺第169 窟主要受到长安的影响,宿先生主要依据历史背景立论,没有仔细检讨炳灵寺第169 窟与武威天梯山石窟的相似性。 宿先生的论述详见《凉州石窟遗迹与“凉州模式”》,载氏著《中国石窟寺研究》第47—50 页,文物出版社,1996 年。笔者认为宿白先生将炳灵寺第169 窟内容分为两期是可取的,但第一期是武威影响炳灵寺,第二期才是长安对炳灵寺的影响为主。 关于这个问题,拟另文专论。,而且第169 窟开启了炳灵寺石窟的发展史③169 窟是天然洞窟,且壁画占有很大比例,显示这个地区石窟发生阶段的原始状况。 与此相比,天梯山等石窟就都是很成熟发达的状态了。 这对于理解敦煌乐僔窟等史传有据而考古无征的早期洞窟有所帮助,或许这类石窟系天然洞窟而未发现,或已被后期所改造而不复存在。。第169 窟事实上可以纳入到河西早期石窟之中, 可以与天梯山1、4 窟同等看待。 炳灵寺第169 窟第一期龛像壁画可以说是武威天梯山石窟“漫” 过河西的产物。第169 窟的内容非常丰富,极大弥补了天梯山石窟既经后代严重妆銮, 又复遭近代人工迁移所受的损失。 举例而言,北壁壁画说法图中①原编号10—13 龛中。 指甘肃省博物馆文物工作队早年编号。 本文使用原编号,另有常青编号,见常青《炳灵寺169 窟塑像与壁画的年代》,《考古学研究》(一),北京大学考古学系编,文物出版社,1992 年。,佛头光上常有花树,这常见于克孜尔石窟壁画中,这是新疆石窟因素掠过敦煌,经酒泉(前山千佛洞侧壁说法图佛头上部伞盖常见于克孜尔石窟)、张掖而达武威, 也可能是从西域直达武威附近的重要证据, 这对于理解石窟在河西的传播途径和方式有直接帮助。 石窟在河西的传播绝非都是点对点依次接力式传播,还有跳跃和迂回,各种传播方式背后必然都有深刻的原因。再举一例,靠近建弘年号题记的壁画中,弥勒为站姿菩萨装(图5),这在中国境内的石窟中似为仅见却完全可以肯定为弥勒菩萨者。 但是,站姿弥勒在印度和中亚很常见,这不仅说明中国早期石窟与印度、中亚相似度之高,还说明后来流行交脚和倚坐弥勒经过了中国人的选择。 与印度、中亚和新疆石窟相似性的问题,也就是西域佛教艺术影响范围的问题②八木春生早就提出了河西早期石窟属于西域文化圈的观点,见八木春生《河西石窟群年代考——兼论云冈石窟与河西石窟群的关系》,(台湾)《美术史研究集刊》(第四期),1997 年。, 从天梯山石窟和炳灵寺169 窟来看, 河西走廊以东周邻地区曾与西域石窟艺术保持很强一致性。

第二类瘦削型佛像在河西地区没有近似者,但与麦积山第74、78 窟的佛像非常相似, 且炳灵寺第169 窟第9 龛为三佛并列式, 似乎与麦积山第74、78 窟一样,都表现的是三世佛题材,不仅面部,连佛像的形体都很相似,都是上半身长而细腰的类型(图9)。 炳灵寺与麦积山石窟的这种相似性只能是传播造成的, 而且应该是从麦积山传播到炳灵寺。 这需要对麦积山第74、78 窟做较为详细的讨论,且留待下文。 还需要说明的是,炳灵寺第169 窟第二类佛像从时间上来说, 似也当在云冈开凿之前,也当属于河西早期石窟,但与第一类龛像壁画的价值不同, 与本文的主旨关系也相对较疏远, 所以本文不将第二类佛像作为河西早期石窟的主要内容加以讨论。

图9 麦积山第78 窟正壁佛像

(二)与云冈石窟的关系

云冈石窟居于十六国北朝石窟发展史的枢轴地位, 云冈石窟研究很大程度上决定了十六国北朝石窟研究的重心和走向。凉州佛教进入平城,云冈石窟与凉州石窟关系莫大,此为人所共知。云冈模式形成后,又对其他地区产生具体影响。这一进一出两方面,从理论上来说是清晰明白的,但实际情况却相当纠缠复杂,乃至有截然不同的看法,其关键是凉州佛教石窟的年代不确定, 主张年代为十六国时期者认为云冈很多因素来自凉州石窟,但又碰到云冈最早的昙曜五窟与凉州石窟面貌大相径庭的问题; 主张年代为北魏时期者则认为凉州石窟很多因素来自云冈。 不同学者对同一材料的年代判断截然有别,彼此难以说服对方,这种胶着状态迁延至今③这也是本文撰写的主要动因之一。。 下面我们将两种代表性意见略作陈述,然后再行讨论。

董玉祥、 杜斗城为代表的多数学者支持河西石窟的最早开凿年代为十六国晚期①董玉祥的论述主要见于其执笔的《河西走廊马蹄寺、文殊山、昌马诸石窟群》一文,载《河西石窟》(甘肃省文物考古研究所编,文物出版社,1987 年)一书。 杜斗城的论述主要见于《河西佛教史》(杜斗城等著,中国社会科学出版社,2009 年)、《杜撰集》(兰州大学出版社,2013 年)。又,限于篇幅,本文只列举最有代表性的观点。 有关河西石窟的重要论述可集中参见李玉珉 《金塔寺石窟考》所附注释(《2004 年石窟研究国际学术会议论文集》第899—900 页,上海古籍出版社,2006 年。 ),并且将炳灵寺第169 窟包括于其中。 由于河西十六国晚期佛教与北凉关系莫大,有时径直用北凉时期指代“早期”。 这种约定俗成的指代方式无可厚非。 杜斗城说:“北魏灭北凉的结果是五凉以来一度繁荣昌盛的河西遭到了一次空前规模的浩劫。 其于佛教方面更是如此。 故《魏书·释老志》中说此后‘沙门佛事皆俱东’了。 关于这一点,我们从有关僧传中也可看出一些眉目,如梁慧皎《高僧传》等文献中所记录的许多河西僧人, 多是在北凉灭亡前活动于河西地区的, 在北凉灭亡之后的北魏统治河西时期, 几乎找不到一位在此地活动的高僧。 与此同时,我们在史书上找不到一位北魏早、中期在河西弘扬佛教的北魏贵族与地方官员……这种情况和紧接其后的太武帝毁佛事件告诉我们, 在439 年北凉灭亡后一直到452 年十二月文成帝‘弛佛教之禁’这段时间里,河西是不可能有大规模的开凿石窟的。 那么,在文成帝复法之后,河西是否立即就开凿石窟了呢? 回答也是否定的。 众所周知,在远离政治中心的地方兴造较大的石窟,完全要看此地具有政治势力的官员对佛教的态度如何。 ……很遗憾,在文成帝复法之后的河西地方官员中却找不到一个这样的人物。 而从河西地区的石窟规模来看, 根本不是一般的百姓和小官吏就可以修建的。 ”[4]

暨远志、张宝玺为代表的一些学者及董、杜等学者所认定的十六国晚期佛迹实际上属于北魏太和年间, 这些佛迹与张掖马蹄寺第8 窟等北魏后期或西魏时期的佛迹前后相续, 并分别名之曰第一期和第二期, 而不采用河西早期石窟的提法②暨远志的论述见于其相关论文:《酒泉地区早期石窟分期试论》(《敦煌研究》1996 年1 期)、《张掖地区早期石窟分期试论》(《敦煌研究》1996 年4 期)、《武威天梯山早期石窟分期试论》(《敦煌研究》1997 年1 期)。 张宝玺的论述主要见于其所著 《河西北朝石窟》(上海古籍出版社,2016 年)一书第八节“酒泉文殊山石窟”等部分。。李玉珉的意见略有不同, 认为金塔寺东西窟的开凿时间在云冈开凿或略后[5],但这实质上与暨、张观点没有本质不同。

暨远志对河西石窟作了非常详细的调查,并进行了细致的分期,可谓功莫大焉。但暨远志所采取是将石窟分解为多项因素, 逐一与其他石窟进行比附的方式,这个套路在二三十年前无可厚非,但将最能反映具体时代的独特因素等同于普通因素, 甚至予以忽略, 这与我们的研究方法很不一样, 与其他石窟类比时不自觉地以他者为本位更非本文所赞赏。 这个处理方法只能导致河西石窟的年代晚于用以比附的石窟的年代。限于篇幅,我们对暨远志的类型学分析不作具体展示, 只对他如何与其他石窟进行比附略作引述。 以张掖地区石窟为例,暨远志认为“第一期洞窟,我们比定在太和年间及稍后的北魏时期。 具体来说, 可定在486—510 年(太和十年——宣武帝永平三年);第二期洞窟,我们比定在北魏西魏时期,具体说来,可定在510—550 年”。 暨远志对具体哪些洞窟属于一、二期与我们的意见也不一致,但在这里的讨论中不那么重要。暨远志第二期时代也甚晚,与目前的讨论关系也不大, 所以这里只讨论暨远志的第一期的比附依据。 暨远志的第一期洞窟包括金塔寺东、西窟,马蹄寺千佛洞第2 窟,他说:“真正能与张掖地区一期石窟比较并具有最大共同特点的则是云冈石窟二期的7、9 窟和9、10 窟, 而9、10窟与它的共性更大。”然后暨远志一一列举张掖地区一期石窟与云冈石窟的相似之处, 但我们在上文所列举的可能属于更早阶段的特征, 以及暨远志张掖一期石窟中不见于云冈二期的三佛并坐、V 字形飞天等就被忽略了。按照暨远志的比附逻辑,除非有纪年表示石窟年代早于云冈,任何石窟一旦与云冈比附, 就必然会落到云冈的年代框架之中。天梯山石窟、炳灵寺第169 窟如果不是因为造像和壁画特征、文献记载或题记明确,谁能保证不被拉入云冈年代框架之中。 暨远志的思路绝非个人特点,而具有时代共性,如有学者在讨论莫高窟第一期石窟时说:“为了判定第一期石窟的时代, 显然还需要将本期洞窟的若干特点去和已知有较明确年代的材料进行比较, 例如和云冈石窟的第一期做比较,同时也和炳灵寺、新疆等地文物对照比较。莫高窟第一期没有中心塔柱窟,云冈第一期的昙曜五窟情况相同, 两地的中心塔柱窟均出现在第二期。 莫高窟北朝第一期洞窟塑像为单身造像,不塑造胁侍,胁侍以壁画表现。 ”[6]接着列举了更多的莫高窟一期与云冈昙曜五窟的相似之处, 也兼及了一些与北凉石塔和炳灵寺169 窟的相似之处,但仍然是以云冈为中心的,尽管后来将莫高窟第一期的年代设定在了北凉。 这个比附忽略了莫高窟与昙曜五窟一民间、 一皇家的性质差异,也忽略了石窟形制(如马蹄形与长方形之别)和题材(如三佛和释迦多宝并坐只见于云冈)这些更重要的差异,这种比附的合理性自然要打折扣。能否比较、 如何比较这些问题如果没有得到充分说明,越细致的比较越可能离事实越远。 当然,这样说,并不是完全否认细致比较的效用,而是说细节比较需要客观合理的前提。同时,也需要知道细节比较的合理程度。细节能够进行比较,在时空上必然就有联系,但细节比较不能解决具体时间,也不能解决传播的方向。在进行细节比较前,每个石窟的自我特征必须得到充分的尊重和分析。 李玉珉先生对金塔寺石窟的讨论也是同一思路:“无可讳言的是, 在金塔寺石窟中也发现了一些平城的因素。东窟中心柱南、北面下层龛中坐佛的衣褶处理手法, 与太安元年张永造坐佛三尊像及云冈第20 窟的佛像仿佛,东窟中心柱下层龛矮短的龛柱和以龙头或忍冬纹作为龛楣两端装饰的设计,在云冈第7、8 窟中也时有发现。 此外,金塔寺东、西两窟又发现了云冈第二期窟中常见的弥勒交脚佛像和弥勒倚坐佛像的图像。 这些现象在显示,五世纪中叶, 云冈所代表的平城佛教艺术对金塔寺石窟也产生了相当大的影响。”[5]896-897这些细节上的相似性是可信的,但由此得出相反结论也并非不可。

在上述各种意见中,我们认为董玉祥、杜斗城的意见更为合理, 尽管我们不完全同意他们的论述方式。他们主要采用的是历史背景分析法,这种分析法应用于皇家石窟或命运发生突变的重要历史人物颇有效用, 但河西石窟除天梯山很可能是北凉皇家石窟,金塔寺从规模来看也不同寻常外,酒泉文殊山和敦煌莫高窟就多半是民间石窟,改朝换代是否有重大影响不能肯定。 而且北凉毕竟只是个小王朝而已。董玉祥、杜斗城接受“沙门、佛事皆俱东”的记载,也同意云冈石窟受到凉州石窟的影响,但只是泛泛而论,并没有进行明确细致的分析[7],因此难以令人欣然全部接受他们的研究内容。 我们不能同意张宝玺、暨远志的观点,不仅由于他们进行比附的方式不合理, 还在于他们将河西早期石窟年代置于云冈之后, 但没有就凉州石窟是否对云冈石窟产生了影响展开讨论, 实际上回避了“沙门、佛事皆俱东”的文献记载,也回避了作为云冈最早石窟的昙曜五窟与凉州石窟的关系问题,显然不合适。

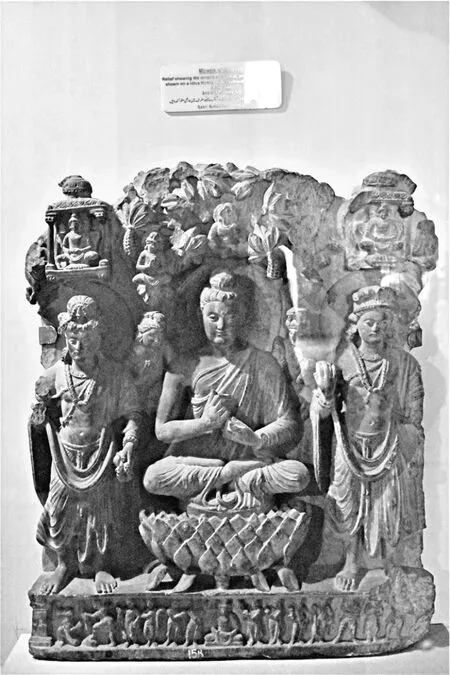

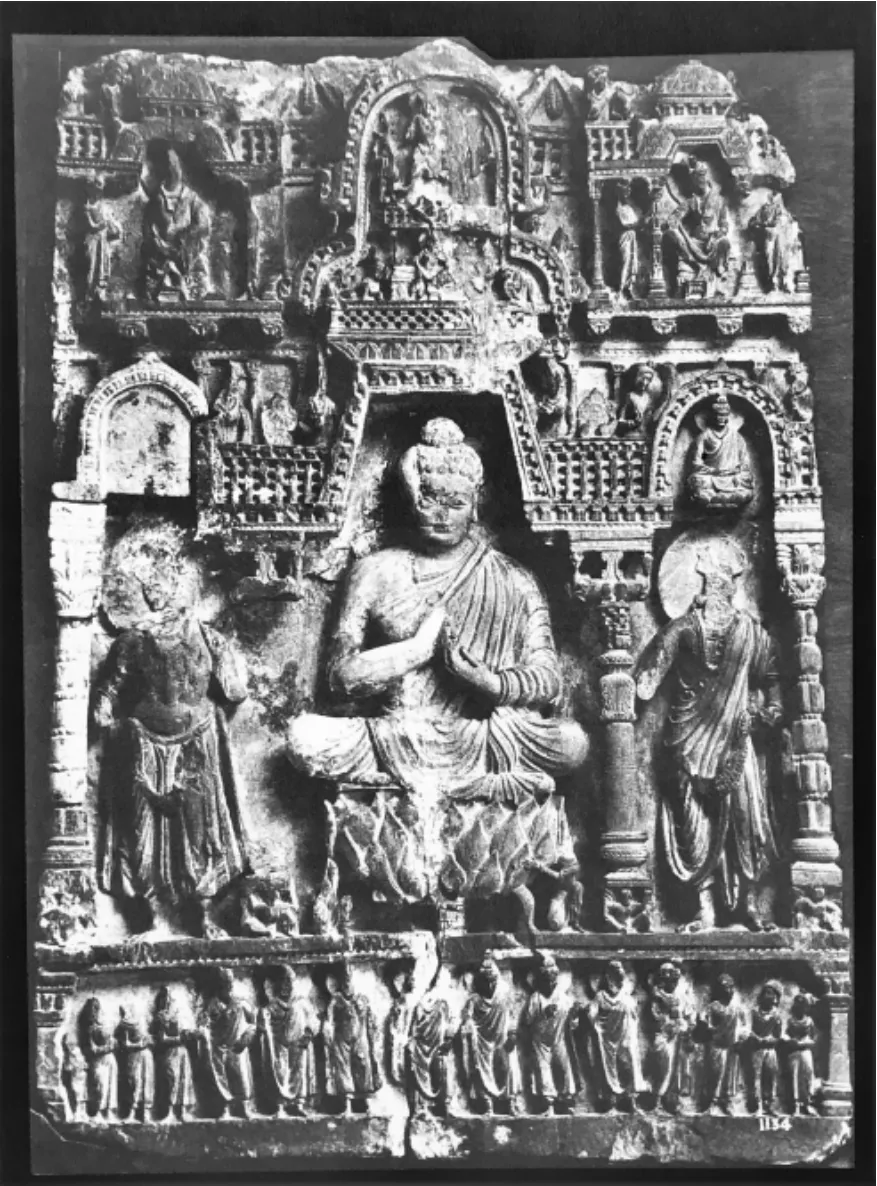

既有“凉州沙门、佛事皆俱东”的文献记载,昙曜来自凉州又为言之凿凿之史实, 作为云冈始凿之窟的昙曜五窟,从理论上来说,应能更多地体现凉州石窟的影响。 但事实是,昙曜五窟的形制、体量、题材和布局都与河西石窟差别显著,传播论在此几乎失去效用。 这促使我们需要反思昙曜五窟与凉州石窟有关这个设想本身是否合理。 昙曜首先主持开凿云冈, 但并不意味着昙曜在开凿过程中必然大量采用了凉州石窟的形式和内容。“凉州沙门、佛事皆俱东”的文献记载,只是暗示河西可能构成云冈的来源, 也并不排除只是一个源头而已。 当时平城所具有的石窟文化源头绝非只有凉州一地。从考古发现、文献记载来看,长安佛教、河北佛教都被聚集在平城,北魏与西域、中亚乃至印度的直接联系也都存在。 昙曜五窟更是性质特殊的帝王窟, 它能整合利用各种资源创造出空前的石窟巨构,根本不是偏于河西一隅的小窟可比。这里还涉及到皇家大窟的创造性问题, 长期以来渐变论在考古界不自觉地成为主流思维, 以为后来事物的各种文化因素在前面事物中都能找到源头, 而且还是在各自学科或研究领域的自我系统内进行封闭式探源,具体到石窟,不自觉地认为石窟是独立自洽的,很多学者对金铜造像、造像碑、地面寺院与石窟之间可能存在的关系采取回避或漠视态度,更不用说对古代建筑、工艺美术予以足够关心了。昙曜五窟与凉州石窟关系面临的窘境,除材料因素外, 人为因素甚至可能发挥了更大的影响。北魏是来自漠北的强悍游牧民族,完成了统一北中国的壮举,北魏君主多雄才大略,决定营造空前绝后的云冈石窟,与凉州石窟有所不同,不是不正常,而是很正常。 那么,昙曜五窟究竟与哪处石窟有关?我们认为,昙曜五窟与麦积山石窟而非河西石窟存在较为密切的关系。简单地来说,昙曜五窟的三世佛题材和佛尊面部特征都可能受到了麦积山石窟第74、78 窟的影响。因此,下面将正面涉及麦积山第74、78 窟。

(三)麦积山第74、78 窟的意义

麦积山石窟尽管与河西早期石窟没有直接联系,但对于理解河西早期石窟,理解北中国早期石窟之间的关系可以说是关键点之一。

麦积山第74、78 窟是多数学者认可的麦积山石窟最早洞窟①是否为最早的两窟,还需要再仔细检讨,但两窟居于最早的一批洞窟之中当无疑问。,但具体早到何时分歧很大,主张年代早者可至十六国晚期, 晚者可至北魏太和年间。 主张年代较晚者所采取的思维和比附方式也是云冈中心论,此不详论②以云冈中心论的视角,对麦积山石窟年代给出属于太和年间的判断,情况类似于河西石窟。 魏文斌先生的总结具有代表性。 《麦积山石窟几个问题的思考和认识》,《敦煌研究》2003 年第6 期。 又,初师宾、初昉《麦积崖的开创年代与相关问题——兼论早期佛教艺术》(载麦积山石窟艺术研究所编《麦积山石窟研究》,文物出版社,2010 年)列举的各种不同观点,可资参看。 该文一些认识与本文近似,也可参看,但切入点和论证方法与本文很不同。。

我们主张年代较早,主要理由是第78 窟佛坛上供养人的帽子具有早期特点。 供养人帽子的特点与敦煌莫高窟第275 窟很接近,此不重复。从帽子特点看, 第78 窟及第74 窟的年代有可能存在于十六国晚期或北魏早期③麦积山第78 窟与莫高窟第275 窟供养人帽子相同,用这种帽子来推定两窟的年代下限不能过北魏早期。。还有助于推测第74、78 窟年代较早的因素是佛像的形式。 佛像面部不丰不削,腰部较细而胸部并不壮硕(图11),这些特点与犍陀罗佛像相当接近而略圆润而已, 少了几分胡气,多了几分汉人体质特点④2020 年11 月27、28 日在北京大学举行的 “菊生学术论坛17·敦煌学与石窟寺研究系列工作坊之一——敦煌石窟考古与艺术(十六国北朝)”上,中央美术学院王云老师在27 日发表了题为 “麦积山石窟早期洞窟研究之三——以第78 窟窟形为中心”的演讲。 王云老师从窟形、佛像胡须等特征, 推测麦积山第78 窟与中亚地区石窟关系密切,年代可能非常早,甚至可能早于炳灵寺第169 窟。本人与王云老师的年代判断接近,并表述了本文中列举的一些证据。期待王云老师早日发表成文的研究成果。又,八木春生等学者认为麦积山第74、78 窟的年代为北魏文成帝复法后的470 年左右,详见八木春生、何红岩、魏文斌《关于麦积山石窟第74、78 窟的建造年代》(《敦煌研究》2003 年6 期)一文,这个年代判断与本文的意见差异过大,所以不作讨论。。再者,邓健吾早就指出:“第74、78 窟等一系列早期石窟, 在上部开两个小龛的构成, 同犍陀罗萨夫利巴劳鲁出土的佛三尊像等石雕的构成近似, 这说明麦积山石窟的早期佛教艺术,在思想内容以及形式上,同犍陀罗有很深的关系。 ”(图10、图11、图12)[8]循着邓健吾的这个思路, 麦积山石窟中正壁两侧有列龛的第71、148 等窟更接近印度样式,那么这些窟就与印度洞窟存在较强的亲缘关系, 其年代也当较早。综合这三个特点来看,第74、78 窟的年代是较早的,但能早到何时是颇费斟酌。 第78 窟供养人附近有“仇池镇”字样,或以为指公元394 年杨盛所建仇池国二十护军镇之一①参见郑炳林:《天水麦积山石窟研究文集序》,载郑炳林、魏文斌主编《天水麦积山石窟研究文集》第2 页,甘肃文化出版社,2008 年,第2 页。,多数学者认为指设置于公元443 年的北魏仇池镇, 这些供养人物也当属北魏时期。 这些供养人风帽不能晚于北魏早期。第78 窟佛坛外部涂泥内部的木框有火烧痕迹,供养人和题记为后来所绘题,塑像年代更早的说法也有说服力。这些情况说明第78 窟开凿年代不能晚于北魏早期, 还可能更早。 再考虑到第74、78 等窟菩萨形象为麦积山所独有②大裙紧贴腿部这一特点也见于炳灵寺第169 窟第二组龛像, 最典型的如第6 龛的观世音和大势至菩萨,这也可看作两处石窟相关的证据。,以及佛像所独具而明显的犍陀罗特征, 还有北魏统一北中国后麦积山已不易直接得到域外资源, 那么就得考虑麦积山第74、78 窟年代偏早的可能性, 还有学者认为第57 窟的年代比第74、78 还早③参见张学荣、何静珍:《麦积山石窟创凿年代考》,《天水师专学报》(混合版),1988 年第1 期。, 那么麦积山最早洞窟的年代在十六国晚期已经存在的可能性是不能排除的。 以往认为麦积山第74、78 窟等属于北魏时期与麦积山第23 窟等窟有密切关系。 第23 窟主尊仍然是瘦削脸型,但佛装已是褒衣博带式,这种就近比附年代的做法是合理的,但不能因此排除74、78 窟年代上限可以到十六国晚期的可能性。 某一类服饰和造像特征存在半个世纪左右的情况并不罕见, 敦煌莫高窟不说,龙门古阳洞中就有不少云冈一、二期的造像和装饰形式。 以往将第74、78 窟推测为北魏时期,还有一个重要的原因,那就是将它们与云冈进行比附, 而且不假思索地就将云冈作为源点,无形之中就将第74、78 窟的年代都设定在云冈之后而不自觉。

图10 萨夫利巴劳鲁出土石雕佛三尊像,3—5 世纪

图11 犍陀罗石雕,佛三尊像,3—5 世纪

图12 犍陀罗石雕,佛说法图1—3 世纪

将麦积山第74、78 窟的年代推定在十六国晚期到北魏早期, 云冈昙曜五窟的特点就能得到很好的解释。关于三世佛题材,年代可确定的最早的三世佛为昙曜五窟无疑, 但三世佛思想在昙曜五窟开凿之前已存在也属常识, 后秦姚兴《通三世论》为佛学名篇,不待昙曜之弘扬而始被重视。 在佛教和造像本来都很发达的长安地区率先开凿三世佛为题材的石窟并不奇怪, 麦积山第74、78 窟或许就是这样的洞窟。昙曜五窟佛尊面相方圆、恢弘大度, 一般认为是结合了鲜卑人面部特征的理想皇帝形象,这固然是不错的,但必然原有其他佛像做本, 最符合这个条件的就是麦积山第74、78窟以及炳灵寺第169 窟中年代略晚的第二类佛像。 麦积山和炳灵寺的这类佛像存在经过改造而为云冈佛像的可能性,反过来的可能性不存在。也就是说,北魏将各地文化因素汇聚到平城,才能出现云冈这种情况; 从云冈散落到各地后而形成面貌各异的情况不太可能出现。 从这个角度也才能理解麦积山、 炳灵寺石窟一些造像因素与云冈局部相似,总体上却不相同,如炳灵寺第169 窟菩萨的圭形大髻、 麦积山第74、78 窟菩萨的化佛冠同于云冈,但两窟的菩萨都是身体瘦削、大裙紧贴两腿的样式,这绝不见于云冈。又如,云冈第20 窟弧形壁面的前方两侧有对称的释迦多宝并坐龛(图13), 似乎可以看作受到麦积山第78 窟正壁布局方式的启发。 第78 窟正壁结跏趺坐主尊、交脚菩萨、 思维菩萨的组合方式与云冈第7、8 窟的弥勒上生、下生题材似乎也有关系。有较多证据可以将年代推定在云冈石窟开凿之前,又与云冈石窟,特别是与昙曜五窟产生关联的石窟, 麦积山第74、78 窟首当其冲。 长安佛教对平城的影响以往已有认知,但似乎掩盖在凉州石窟的光芒之下了。 相关的文献记载肯定有其道理,但不代表石窟方面只能或必然与文献记载一致。“凉州沙门、佛事皆俱东”并不排斥长安佛教对平城的影响,凉州石窟对云冈石窟有影响,也不排斥麦积山石窟对云冈石窟有影响①对石窟研究而言,文献是第二位的,而且解读的各种可能性都应考虑到。 我们首先应该对石窟材料进行深入仔细的分析,而不能以考古材料迎合文献记载,也不能完全以文献记载指导考古研究。。

图13 云冈第20 窟释迦多宝并座龛

麦积山第74、78 窟的年代可以上升到十六国晚期或北魏早期, 那么此二窟就与天梯山第1、4窟以及炳灵寺第169 窟早期龛像壁画大约同时了, 但它们的面貌差别甚大, 这就提示麦积山第74、78 窟可能不是从河西辗转而来, 而有可能直接从西域而来,这也是与长安的地位相称的。麦积山第74、78 窟的年代可以上升得较早, 也使炳灵寺第169 窟晚期佛像系从长安而来这个推测的合理性在增加。 这其中涉及的关键问题是如何评估长安的对外影响状况。 长安佛教在十六国时期非常发达,但很难影响到炳灵寺,更不用说河西,这是当时的历史情况决定的。 从天梯山、炳灵寺、麦积山早期龛像壁画的形式看, 当时还处在西域佛教不断东传的态势之中, 反向传播的难度很大乃至不可能。炳灵寺距武威近而距长安远,北凉政权对西秦的影响也不下于后秦政权对西秦的影响。后秦政权灭亡于公元417 年, 早于炳灵寺建弘元(五)年题记出现前数年,这个情况使炳灵寺此后几乎只能接受北凉的影响。 但在公元439 年北魏将北凉政权驱逐出河西而统一北中国之后, 长安与炳灵寺的关系就发生了质变,“沙门、 佛事皆俱东”之后的河西自顾不暇,遑论给炳灵寺提供佛教石窟方面的营养。长安在北魏时期仍为重要地区,从中原去河西,长安是出发点或重要的节点之一,长安佛教艺术趁机对炳灵寺发生影响乃意料中事, 这是炳灵寺第169 窟晚期龛像与麦积山第74、78 窟相似的原因所在。 这里还牵涉到北魏太武帝灭佛时长安为重灾区的问题。 太武帝灭佛虽然手段猛烈,但持续时间并不长,长安佛教有可能在灭佛之后就很快恢复了。参照平城的情况,长安佛教可能比灭佛之前更兴盛,影响到炳灵寺,并产生了第169 窟晚期龛像是完全可能的。 麦积山第74、78 窟主尊脸部特点在服饰改为褒衣博带式后仍然没有多大变化, 也说明麦积山石窟没有受到太武帝灭佛的多大影响,这个情况,都只能说明只有麦积山石窟对外产生影响, 而不是麦积山受到了炳灵寺晚期龛像或者云冈石窟的影响。

上文对河西石窟与其他早期石窟关系的讨论,不再以凉州石窟与云冈石窟的关系为轴心,而是在对炳灵寺、云冈、麦积山进行较多的本位性分析基础上,指出河西石窟不是一盘棋①李玉珉先生较早提出过类似思想,见李玉珉:《金塔寺石窟考》,《2004 年石窟研究国际学术会议论文集》,上海:上海古籍出版社,2006 年,875 页。,长安佛教也可能对炳灵寺和云冈石窟都产生很大影响,而且长安与河西早期石窟一样可能也都有自己的独特来源。 这些因素随着北魏统一北中国的历程而汇聚到平城,在蛰伏了若干年后,在云冈昙曜五窟中有所表现,在云冈二期洞窟中才有更多表现,但这些都不构成云冈石窟的主体部分, 云冈石窟有很多独创之处,也有西域以及域外的影响。在给予云冈石窟影响的诸种因素中, 凉州石窟的影响可能并不大,或者并不如想象的那么大,这个判断与文献记载的“凉州沙门、法事皆俱东”并非不相容。

二 河西早期石窟面貌的整体考量

上文对河西早期石窟的年代甄别, 对与河西早期石窟相关其他重要石窟的分析, 为整体考量河西早期石窟面貌打下了基础。

河西四地中, 敦煌与其余三地石窟可谓此消彼长。 如果与连续发展的炳灵寺、 麦积山石窟相比, 河西四地石窟的此消彼长现象更为显眼。 酒泉、张掖、武威三地石窟在十六国时代结束后都突然中断,再度复兴大约要到北魏孝文帝太和年间,特别是北魏洛阳时代前后。 三地石窟几乎同时衰落而又同时兴起,必然有共同的历史背景。其衰落让人不由自主地将其与北魏攻占河西而“凉州沙门、佛事皆俱东”联系起来,再度兴起当与孝文帝高度重视佛教和教化有关②孝文帝执政后,佛教既作为宗教也作为重要的教化方式在全国范围内得到大力推行。 石窟中虽不多见,但频繁见于造像碑的题记内容都表明,从孝文帝太和年间开始,在北魏政府引导下,由民众志愿集合的邑义等组织在佛教传播过程发挥了很大作用。 酒泉、张掖、武威三地再度兴起的佛教石窟,大概也与民间宗教组织有一定关系。。 与酒泉等三地很不相同, 敦煌莫高窟具有很强的延续性。 甚至可以说,酒泉等三地衰落而敦煌莫高窟始盛。文献中有莫高窟很早开窟的记载, 但现存最早的第268、272 窟无法与文献记载对应, 更不用说第275 窟了。 即使以后能证明第268、272 窟的年代为十六国晚期, 也不能改变莫高窟从北魏开始大规模连续营造的事实。 河西遭北魏兵锋,敦煌不能独完。北魏太武帝灭佛,敦煌大概也不能例外。 因此,敦煌莫高窟表现的连续性就格外引人瞩目。 兵锋伤害不甚,灭佛影响不大之外,主要还应该是与敦煌的地位在北魏时期迅速上升, 并超过其余三地有关。从十六国到北魏,敦煌与其他三地的地位发生逆转, 是河西从分崩离析之区转变为统一国家有机部分的结果。敦煌虽有交通之便,但自然环境和军事地位均不及河西其他三地, 在分裂割据的形势下,敦煌的地位和重要性是最低的,这可能影响到了十六国时期佛教石窟在敦煌的发展。 但是北魏统一后,敦煌成为北魏西方的国门,成为东西方交流前沿, 河西其余三地在分裂割据时期的优势顿然全失,加上北魏对凉州的刻意洗劫,只能悉数衰落而长期难以复振。

从北魏开始,敦煌获得了河西首郡的地位,还导致了敦煌与平城之间直接的联系, 从北魏派遣尉眷、穆亮、东阳王元荣等担任敦煌军政首脑,就可窥见北魏对敦煌的重视。 这是能够促成敦煌莫高窟开始兴盛的历史背景。至于莫高窟的发展,走的是一条个性很强的道路。莫高窟与云冈的关系,无论是洞窟形制,还是造像组合和基本特征,都差异显著, 这是我们上文反对用云冈来比附莫高窟以及河西其他洞窟年代的主要原因。如上文所述,除了人字披之外, 莫高窟与河西其他洞窟也看不出多少联系。这个看似突兀的现象,如果揆之于当时的历史状况,似乎也不是不能理解。十六国时期敦煌的政治地位和佛教发展状况均不如河西其余三地①魏晋时期就是如此,敦煌魏晋墓葬的规模就不如酒泉和张掖地区,十六国时期是魏晋的延续,甚至还不及魏晋时期。, 北魏攻占河西后所迁走的主要也就是其余三地的佛教资源。 敦煌在北魏时期受到高度重视,但可以依赖的资源并不多,于是乎只能主要靠自我创造,人字披、阙形龛、方形藻井等汉式文化因素就是在这种情况受到重视的, 这与敦煌从汉代以来已经充分浸润在汉文化之中有密切关系。从第275 窟主尊位于正壁, 到第259 窟突出半个中心柱, 再到第257 等中心柱独立于后室; 从第275 窟为纵向人字披,到后来前室为横向人字披,莫高窟自我发展演化的轨迹是很清楚的, 也早为学界之共识。我们这里实际上是对学界共识、对莫高窟独特形态赖以产生背景的再次强调而已。 还应该看到,北魏以敦煌为边陲重镇,以与苟延残喘在吐鲁番的北凉流亡政权对峙,还几乎堵绝了新疆石窟东传的主要通路,这可能在一定程度上迫使敦煌莫高窟自我创新,佛教石窟中国化的进程突然被提升到一个全新的高度。这还在无形之中消融了在十六国时期包括河西,乃至东至炳灵寺、麦积山的西域佛教文化与艺术圈②八木春生较早提出了河西早期石窟属于西域文化圈的观点,见八木春生《河西石窟群年代考——兼论云冈石窟与河西石窟群的关系》,(台湾)《美术史研究集刊》(第4 期),1997 年。。 再加上汉地对佛教理解的逐渐深入和准确,从此西来佛教艺术都很难在敦煌以东原汁原味地保存了,都要经过汉地文化的检验和修饰了。不仅如此,虽然西域佛教和艺术后来还以各种方式东传, 但以首都为中心的中国东部地区佛教和艺术开始由东向西, 对敦煌以及敦煌以西地区产生了显著影响。因此,由十六国进入北魏, 敦煌历史地位转变的意义是极其重大的。 当然,我们还应该看到,莫高窟的兴盛也没有完全脱离河西地区原来的基础, 如对弥勒的强调就是河西地区至迟从北凉开始就非常显著的事实, 对七佛、 对释迦多宝的重视也不必求诸后来兴起的云冈,这些题材内容在河西早期石窟中并不鲜见。

由敦煌后来居上所凸显的一个问题是西域石窟中的异域因素如何被改造甚至被消弭的问题,这在上文已有所涉及,但还是有必要略作归拢。石窟作为外来文化, 进入中国这样一个历史悠久文化底蕴深厚的国度就必须做出调整。 魏晋北朝不直接统治今新疆地区, 加上当地特殊的自然环境和民族状况, 都使西来石窟容易与中亚或印度保持一致性。 但一旦进入敦煌,情况就很不一样了。即使在十六国时期, 敦煌及以东地区都在中原或中原式政权的统治下, 特别是敦煌及以东地区的建筑传统与以西地区完全不同,石窟要东进,就必须发生变化,特别是拱券顶必须被更换。这不仅是因为拱券顶属于另一种文化传统, 而且还因为拱券顶无法与汉式建筑的装饰特点相契合, 更不用说拱券顶多被用于墓葬之中, 这是与中国人更愿意将石窟看作地面建筑而难以相容的。 清除拱券顶其实可以看作是石窟从支提窟向佛殿窟转变的第一步。 十六国政权虽多采用华夏传统的政治制度,但在种族上多以胡人自居,将佛教视为胡教,这是有利于佛教造像保留较多的外来因素的。 这是我们看到天梯山、 炳灵寺乃至麦积山早期石窟佛像或壁画具有较显著域外特征的原因之一,而不能仅仅归之于这些石窟的年代较早。 但在北魏统一北中国后,为了统治广大的地域范围,北魏政权更多地汲取了华夏传统的政治制度, 而且北魏政权不再以胡族政权自居, 这在总体上不利于异域风格佛教艺术形象的长期保存。尸毗王本生、毗楞竭梨王本生、 月光王本生等血腥故事在莫高窟第275 窟这样较早的洞窟中尚可一见, 此后几乎难觅踪影, 固然与敦煌及以东地区汉文化传统深厚有关,也当与北魏政权的政策倾向不无关系。

从十六国入北魏,对河西地区而言,可谓翻天覆地的大变革。北魏统一北中国,敦煌成为北魏西方最重要的边关, 石窟在敦煌以东的北魏境内可以更加自如地传播, 但西域石窟入华却要受到敦煌的控制了, 这提示有必要对之前的十六国时期石窟在河西的传播情况再加审视。 武威是十六国时期凉州中心所在, 武威在佛教石窟史的地位前贤早有认知,以往研究多从武威的政治地位着眼,这自然是非常有道理的。 这里还想强调的是十六国时期虽然割据政权林立, 但石窟的传播不太受到政权控制范围的限制, 十六国时期西域石窟可以较为自由地在河西传播而不必一定遵循由西向东的线路。武威在凉州石窟中居于主导地位,是十六国时期石窟在河西走廊传播最重要的一站,且有可能是第一站,但也有可能不是。 天梯山第1、4窟的情况表明, 石窟形制中国化的速度可能比壁画要快, 且可能有石窟形制由武威西向影响到张掖、酒泉乃至敦煌的可能。 当然,西域石窟也有可能分别直接传播到敦煌、酒泉或张掖,再发生中国化。留存至今的石窟资料和当下的研究方法,还不足以充分揭示出实际发生的过程, 但需要认识到当年实际情况的复杂性。从各种资料来看,西域佛教本身不是铁板一块, 佛教的东传也没有严密的组织性, 河西四地的地位也不存在绝对的悬殊关系,因此,石窟在河西的流传不一定是由西向东,也不一定是从武威向各地扩散, 而有可能是多种样态并存,任何传播方式都有可能发生。 因此,我们不妨将敦煌以外河西其余三地早期石窟作为一个松散的整体来看, 也即一处发现的石窟内容和形式意味着在另一处也可能存在。举例而言,现在所了解的天梯山1、4 窟壁画年代虽早, 但洞窟形制或许不是西域石窟初达武威的样式, 现存张掖马蹄寺第1、4 窟塑像年代虽晚, 但洞窟形制却是早期特色,武威、张掖两地石窟可以互补。 甚至麦积山第74、78 窟也可以纳入到敦煌以外河西其余三地早期石窟的松散整体中来。从这个角度看,麦积山第74、78 等早期洞窟出现犍陀罗特征更明显的面容瘦削佛像,以及身体清瘦、帔帛大裙贴体而面部特征有“胡气”的菩萨①马蹄寺第2 窟中也有一尊类似的不知来历的菩萨立像,与马蹄寺石窟其他菩萨像皆不相同,其意义有待探索。,也不过是早期佛教石窟艺术在河西乃至陇右自由传播时的一个产物而已。 只有这样我们才能既对云冈开凿之前河西及陇右佛教石窟的总体情况有更恰当的把握,也才能充分理解各地石窟的特点乃至某种选择。 需再次强调的是,上述情况只能在分裂割据的十六国才能发生,才会出现散点式的、跳跃式的传播方式。

敦煌莫高窟的兴起,不仅是河西地区,而且是中国与西域石窟艺术关系发生扭转的标志。 本文所讨论的河西早期石窟以各自不同的形式透露了这种变化的发生情形, 其宏观历史背景则是北魏统一北中国,以敦煌为西方门户,从此西域石窟艺术不能再自如进入河西及以东地区, 敦煌北魏石窟转而在本地文化和凉州石窟的潜在滋润下发展出特色,并在北魏晚期接受来自北魏首都平城、洛阳的直接和间接影响了。

三 小 结

本文尝试为河西早期石窟提出了与既往研究差别较大的解决方案。 本文注重论据可信度的层级,强调首先利用石窟本身形制和题材,然后再结合历史背景、与相邻地区石窟的关系、与其他石窟的比附,力图多角度卡定洞窟年代。证据不甚充分时,则提出可能的年代。 在具体的分析过程中,不进行全面细致然而很大程度上冗余的类型学分析,而是将反映时代的典型性特征列举出来,特别强调佛像, 尤其是佛像脸部特征所具有的分类意义,还强调了人物服饰的断代意义。 经过工作,本文得出如下几点主要认识:

1. 河西早期石窟主要包括武威天梯山第1、4窟,张掖马蹄寺千佛洞第1、4、2、8 窟,张掖金塔寺东西窟, 酒泉文殊山前山千佛洞, 炳灵寺石窟第169 窟早期造像和壁画应纳入河西早期石窟之中。 麦积山第74、78 窟可以纳入河西早期石窟的松散整体中。 敦煌第275 窟虽然时代上属于本文所划定的早期阶段, 但洞窟形态和意义都发生实质性改变了。

2.河西早期石窟以及北中国早期石窟发展过程中, 点对点接力式传播和自由传播的方式都可能存在,后一种可能性特别值得注意。不仅河西本土存在着率先传播到武威然后及于张掖、 酒泉的可能性, 也存在着从西域分别直达这几个地区的可能性。麦积山石窟也可能直接从西域而来,其基础主要是十六国特别是后秦的长安佛教。 云冈昙曜五窟受到的外来影响很明确, 但独创性发挥了主导作用。 循序渐进、首尾俱全、节节分明的发展传播过程是不存在的。

3.北魏灭凉州,“凉州沙门、 佛事皆俱东”,对云冈石窟的影响可能没有以往估计的那么大,但对河西石窟历史是一个转捩点,从此,在河西石窟中发展程度原本最低的敦煌莫高窟成为河西最重要的石窟点,这是由敦煌为北魏西大门所决定的。河西其他三地石窟在经历了很长的时间断层后在太和年间或之后重新有所发展, 但石窟面貌无自性,主要是云冈、龙门等东部石窟的辐射区。 这与敦煌长期保持地域特色, 从北魏末期才开始受到东部褒衣博带和秀骨清像风格的影响很不一样。

4.炳灵寺第169 窟晚期造像与麦积山为代表的长安佛教关系密切。 云冈石窟一、二期,特别是第一期昙曜五窟的佛像, 主要结合了麦积山早期佛像和鲜卑人的特点,与凉州石窟关系不大。长安佛教在北中国早期石窟史中的地位值得继续仔细评估。

附记:文中图10、11,即东山健吾先生论文所引用的两张图片, 廖彩羽博士提供了更清晰的照片,特此致谢!