在实践中画好新时代的“乡土符号”

2022-02-22曹敏娟钱明辉

曹敏娟 钱明辉

【项目简介】

丹阳市里庄中心小学始建于1931年,学校努力践行陶行知先生的主张,致力于办好一所有情怀的乡村小学。学校从乡村教育、乡村学校的特点出发,践行“知行合一”的办学理念,借助独特的自然环境和生态资源,努力塑造家乡情、自然味的“乡味学校”,博爱情、智慧心的“农味教师”,文化味、儿童趣的“文味学生”,突出“乡味、农味、文味”的“三味”教育建设。2020年10月,学校申报的“‘新乡土’场境语文课程基地”项目成功立项为江苏省中小学课程基地与学校文化建设项目。

摘要:“新乡土”场境语文课程是指践行新时代背景下的“新乡土”教育理念,借助丰富而又立体化的“新乡土”真实场境,结合统编版小学语文教材,系统梳理,打造具有地域特色、新時代特点、校本特色的语文课程,以确保国家语文课程实施落地生根,从而发展学生语文核心素养,培养学生爱家乡、爱民族、爱国家的情怀。

关键词:新乡土;场境语文;主题课程

中图分类号:G623.2 文献标志码:A 文章编号:1673-9094(2022)01A-0027-06

一、“新乡土”场境语文课程的缘起

丹阳市里庄中心小学周围田野环绕,校园旁古老的南河缓缓流淌。作为新时代的新乡村学校,既有美丽乡村的自然人文环境,又具有现代化乡村的时代气息,具备了引领新时代新乡村发展的价值基础。

(一)悠久的历史与厚重的文化,为场境的开发利用奠定基础

里庄是丹阳市最南端的一个乡镇,历史悠久,文化厚重,人才辈出。《里庄乡志》记载有“十里三丞相,九里六尚书”,朱元璋赠送“理学名儒”牌匾、林则徐匡家会友、海瑞后庄雪冤等历史典故,从这里走出去的褚遂良、蔡肇、张存、张捷以及近代的匡亚明、夏翔等名人无人不晓,薛斌、蒋金柱等英雄人物可歌可泣。这些历代乡贤形成了里庄从文重教的纯朴乡风。

里庄老街的石板青瓦,在历史与时代的交错中展示它独有的魅力。每块麻条石板,每块石头下面,都尘封着小镇的许多往事。一代一代的里庄人,从这里走出了里庄,甚至走出国门、走向了世界。

里庄盛产美酒,其酿酒技艺源远流长。“兰陵美酒郁金香,玉碗盛来琥珀光。”这是诗人李白在品尝了里庄美酒后留下来的诗句。里庄椒盐玉带大糕久负盛名,早在唐、宋时期,被赐封为 “宫廷玉带”。米酒、大糕、雪芹被称之为“里庄三绝”,更成为地区的品牌代言。

深厚的人文底蕴让里庄中心小学散发着独特的文化魅力,丰富的地域文化为场境的开发与利用奠定了坚实的基础。

(二)进取意识与科研能力,为场境的开发利用提供保障

校园内有一座汉白玉的师生雕塑,下方篆刻着“奋发争先”四个大字,虽历经数十载,却依然时刻提醒着每一个里小人:顺境时不沉迷于过去的成绩,及时调整自己、超越自己,以适应新的变化和环境;逆境时敢于面对,适时变换思路与角度,保持奋斗不息的勇气。这种顺境中要有归“零”的心态,逆境中要有破“百”的姿态,也逐渐构成了“营造场境,静候花开”的学校文化。

作为镇江市的陶行知实验学校,里庄中心小学一直在乡村教育的道路上探索,挖掘乡土因子,融合陶行知生活教育理念,从乡村文化出发,践行“知行合一”的办学理念,致力于办一所有情怀的乡村小学。学校开展了内容丰富、个性鲜明、形式多样的研究,形成了具有区域特点的“乡味语文”课堂教学范式,培养了学生在新农村所需要的生活技能,新时代社会发展所需要的知识底蕴。

(三)流动的学生与他乡的资源,为场境的开发利用注入活力

中共中央、国务院印发的《乡村振兴战略规划(2018-2022年)》指出:优秀农耕文明源远流长,寻根溯源的人文情怀和国人的乡村情节历久弥深,现代城市文明导入融汇,乡村振兴具有深厚文化土壤 [1]。乡村文明是中国发展的现实根基,需要社会健全人文关怀和心理疏导机制,培育自尊自信、理性平和、积极向上的农村社会心态。随着新农村产业结构的调整与重构,外来务工人员增多,里庄中心小学有近60%的非本地籍流动学生,云南、贵州、四川、安徽、河南、江西、湖北等16个省、市、自治区的学生汇入我校。流动的学生及其家长或多或少都带有家乡的印记,呈现了多元的文化背景,这有利于地域文化的融合,更有利于场境语文的实施。同时,这也对学校培育建设社会主义新农村的人才提出了新要求,指明了新方向。

二、“新乡土”场境语文课程意涵解读

在新时代背景下,“乡土”一词已经远远超出它的地域范畴,指向多元,包含生活、生长地域。利用外部资源所体现出来的乡情意识、知识、规范与价值观念,我们统称之为“新乡土”。这里的“新”体现在两个方面。第一,时代性:将新崛起的城市文明与优秀的乡村传统文化进行有机融合。第二,人本性:对于外来学生个体而言,这里的“新”体现在他乡变故乡,故乡是他乡;对本地学生而言,他乡是新乡,在各地文化的交融碰撞中,儿童的情感视角也真正形成,构成了“新乡土”文化。

场境是指在教学过程中,教师有目的地引入或创设具有一定情绪色彩的、以形象为主体的生动具体的场景,让学生在这样的场景中自主学习、合作探究,从而打造一个从点到线再到面的全方位的“场”。这种融环境、手段、方法、场景于一体的教学环境,我们称之为“场境”。

“新乡土”场境语文是指将师生当下生活的的行政区域内的自然条件、社会经济和科技人文等方面的带有积极教育意义的系列内容,具体包括:地方自然环境、历史、文化习俗、人物风情、生活生产经验和科技等,合理融入国家课程语文学科的言语资源,生成具有地域特色、新时代特点的语文课程。

本项目旨在践行新时代背景下“新乡土”教育理念,借助丰富而又立体化的“新乡土”真实场境,结合统编版小学语文教材,打造具有地域特色、新时代特点、校本特色的语文课程,确保国家课程的实施落地生根,发展学生语文核心素养,培养学生爱家乡、爱民族、爱国家的情怀。

三、“新乡土”场境语文课程体系架构

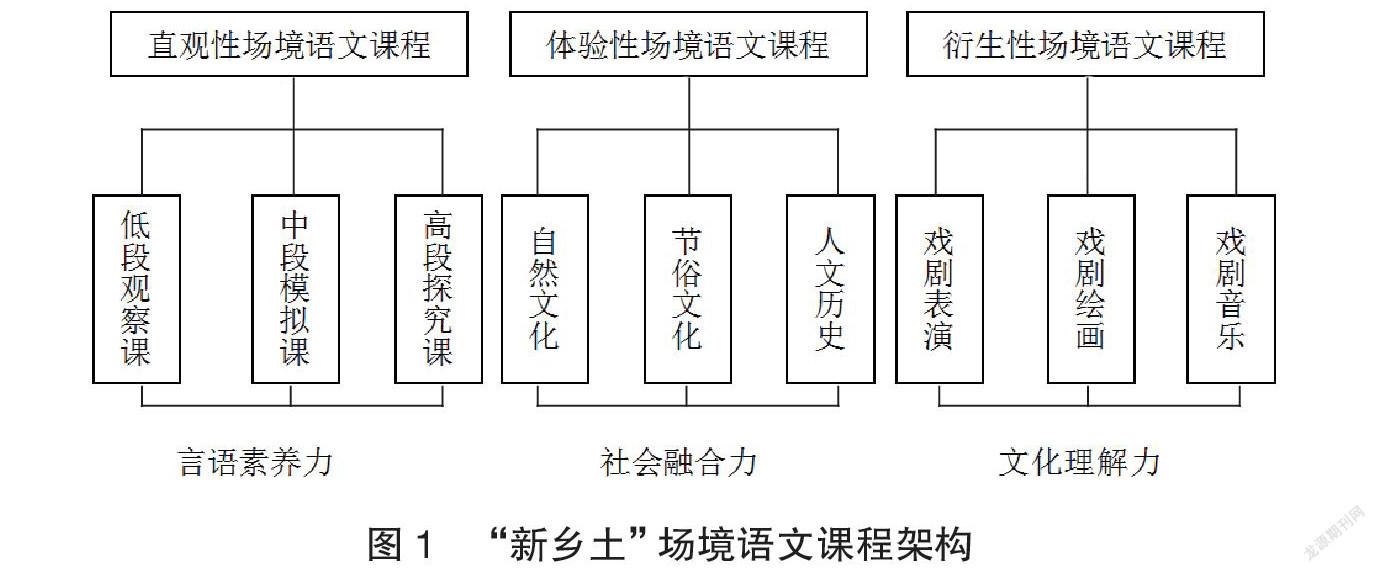

在课程架构过程中,我们着力围绕“美味语文、美丽乡村、美好生活”进行深度建构,寻找到与教材体系相契合的主题,生成带有“新乡土”烙印的课程架构,着力建设“直观性场境语文课程”“体验性场境语文课程”“衍生性场境语文课程”这“三大”主题课程(如图1)。

1.直观性场境语文课程

直观性语文场境课程合理梳理教材中“人与自然”的主题文本,通过感官的接触,以直观的方式让学生走进真实的场境,关注学生的意识、态度、能力的提高与发展。直观性场境课程重视过程,以及学生经验的实践、运用水平和自主参与程度与情感的体验。

2.体验性场境语文课程

文化是学校必须重视的课程资源,生活在乡村小学的学生更應倾向于基于乡土的文化资源的学习与整合。乡土资源包含特产、特色、工艺等显性文化资源,也包含人文历史、风俗习惯等隐性文化资源。体验性场境语文课程以文化体验为切入点,结合教材的主题文化文本,围绕不同地域学生的乡土记忆、生活状态、实际基础、品质特点,尝试构建符合地域特点的乡学、农艺、童趣、生态四大课程(见表1)。

3.衍生性场境语文课程

衍生性场境语文课程是指将文本或影视内容结合地域和儿童的特点进行创造性地改编,并通过学生不同形式的表演呈现出来,以此更好地展现学生的理解力、创作力、表演力。我们以戏剧为切入点,利用课本、读本、电影、电视等微戏剧资源,进行符合儿童实际的合理改编,并进行符合不同地域文化特点的表演。我们还依据儿童戏剧经验,围绕某一主题,由师生共同建构以戏剧欣赏、戏剧绘画、戏剧音乐等整合成的一系列戏剧专题活动。例如学完《小英雄雨来》后,学生们被美丽迷人的还乡河、聪明可爱的小雨来、独具特色的乡土语言深深吸引,开始自己创编小剧本。为了更好地展现人物形象,学生回家跟家长学说家乡话,向亲戚朋友借剧本中描写的人物服装,请美术老师一起帮忙绘出芦花飞雪的还乡河风光,等。丹阳话、云南话、安徽话、浙江话……不同的乡音演绎着同一个小英雄,小雨来的形象也由此烙在了学生们的心上。

四、“新乡土”场境语文课程建设路径

(一)创设“新乡土”语文学习真实场境

“新乡土”语文真实场境是指向儿童学习、注重儿童生活的特定学习时空。场境的呈现方式是多样的,以统编教材为场镜呈现的基础,包括具体画面的呈现、物态的呈现、特定过程的呈现、行动的呈现以及数字化的呈现等。

1.课堂场境

我们在课堂中将具有乡土特色的人和事、景和物等,借助多媒体、实物、表演等方式,与语文教材进行合理有效的衔接,营造出一种轻松愉悦的学习场境,学生在这样的场境中,生成具有乡村儿童特点的“看、听、想、说、读、写”的能力。“打陀螺”是中国民间传统游戏,当学到《陀螺》一课中作者和小伙伴比赛玩陀螺的场景时,教师拿出课前准备好的几个大小不一的陀螺,由玩过的学生做示范,看着旋风般旋转的陀螺,学生交流着不同陀螺的旋转特点,探索如何让陀螺转动得更快的方法,各具特色的“打陀螺游戏规则”也由此诞生。

2.廊馆场境

我们充分发挥教师的主导选择作用和学生的主体作用,将场馆这一“浓缩的世界”向儿童打开。学校建有“乡味书屋”“乡情长廊”“乡礼广场”“乡学民俗馆”“四大场境”。“乡味书屋”突出“乡村印象”特点,呈现山、水、房屋、耕作等自然场景,塑造宁静悠远的自然氛围,学校采购了深受各年段学生喜爱的连环画放置于书屋中。在“乡情长廊”中,学校结合不同年段和楼层特点,对楼层长廊的内容加以布置。例如低年段突出“趣味”,以民间传说、传统游戏为主,称之为“乡趣”;中年段突出“自然”,以传统节日、乡土特色为主,称之为“乡节”;高年段突出“文化”,以传统礼节、民族文化为主,称之为“乡礼”。学校在“乡礼广场”中建立了活动体验区、人文阅读区、科学探究区等区域,构建了开放式教学环境,并融合人文体验项目,将广场打造成集演说、体验、活动于一体的场域。“乡学民俗馆”结合民族文化,体现乡土特质,设置了“里庄米酒坊”“民族服饰与特色建筑廊”“老农具展示区”等场境,突出农业、手工业、民俗特色等。

3.社会场境

社会场境是学生融入生活并向生活学习的平台,也是学生进行服务性学习的载体。结合乡村特质,我们通过“稻田里的课堂”“走近里庄‘三绝’”“寻乡土建筑,抒乡土情怀”“又是一年腊八节,依然十里粥飘香”等具有浓厚乡土色彩的项目研学,组织学生在农田、酒厂、季子庙、家庭等社会场境中了解农业、手工业、民风民俗等特色文化的传承与发展,让学生在真实的“新乡土”场境中学习和体验课本知识,应用所学知识进行创造,从而更好地培养乡村学生热爱家乡的美好情感。

4.自然场境

大自然是一部真实、丰富的百科全书,蕴藏着巨大的教育财富,乡村就是真实大自然的集聚地。学校把田野作为课堂,教师们和学生来到小树林中、田野里、小溪旁,探究自然的秘密,感知自然的神秘和美好。在这个过程中生成了大量的艺术和实践内容,如动植物观察及绘画、园艺、诗歌创作、地质游学、农场实习、自然探索等。学校借助大量与自然有关的体验、观察和实践过程,让学生建立起对自然、自我以及自己和自然之间关系的感受和认识。课堂、校园、社会、自然,形成了丰富而又立体的学习场境,为发展学生的核心素养提供了坚实的基础。

(二)探索“新乡土”语文课程教学路径

“新乡土”场境语文要真正落实,必须要探索具体的教学路径,这不仅是作为课程基地的一种责任,同时也为教师的使用推广带来极大的便利。

1.“新乡土”语文课程教学内容

《义务教育语文课程标准(2011年版)》将小学阶段的语文学习分为三个学段,这三个学段的目标与内容各有不同,但又相互联系且互为衔接。“新乡土”场境语文主题价值是从语言的建构、思维的发展、策略的梳理,进而指向乡村学生精神的成长。因此,在组织学生开展语文学习的起始阶段,教师必须研究现行教材的编排体系和选材内容,选定“新乡土”探究主题,为开展“新乡土”场境语文主题课程学习提供支撑。寻找乡村儿童成长的需要,文本资源中适合乡村儿童生命成长的契合点。

在此基础上,教师根据乡村儿童的兴趣与年龄特点以及学习的阶段目标,结合乡村元素,选择适切的自然环境、廊馆场境、社会场境等进行感知介入,将各个学习点对应相应学段的听、说、读、写教学,使之体现出螺旋式上升的层次,针对性地解决具体问题,真正实现在“新乡土场境”中学习语文。

2.设计“新乡土”语文课程学习方式

(1)任务驱动式学习

学习中,学生围绕一项能体现综合运用语文知识的具体任务,以完成该项任务为驱动,在活动的过程中整体提升听、说、读、写的能力。任务驱动式学习程序主要包括:明确任务主题、尝试分解任务、分布实现任务、汇总交流任务、学情总结反馈。例如在中国传统节日腊八节来临之前,我们结合沈从文先生的《腊八粥》一文,开展“又是一年腊八节,依然十里粥飘香”主题活动。学生明确任务主题后,自制“腊八习俗调查表”,调查周围来自不同地区的一家三代人,开展不同地域、不同人群对腊八习俗的调查了解,在充分调查与交流中,一份份具有地域特色的腊八节调研报告新鲜出炉,学生也真正体会到了什么是“十里不同乡,百里不同俗”。

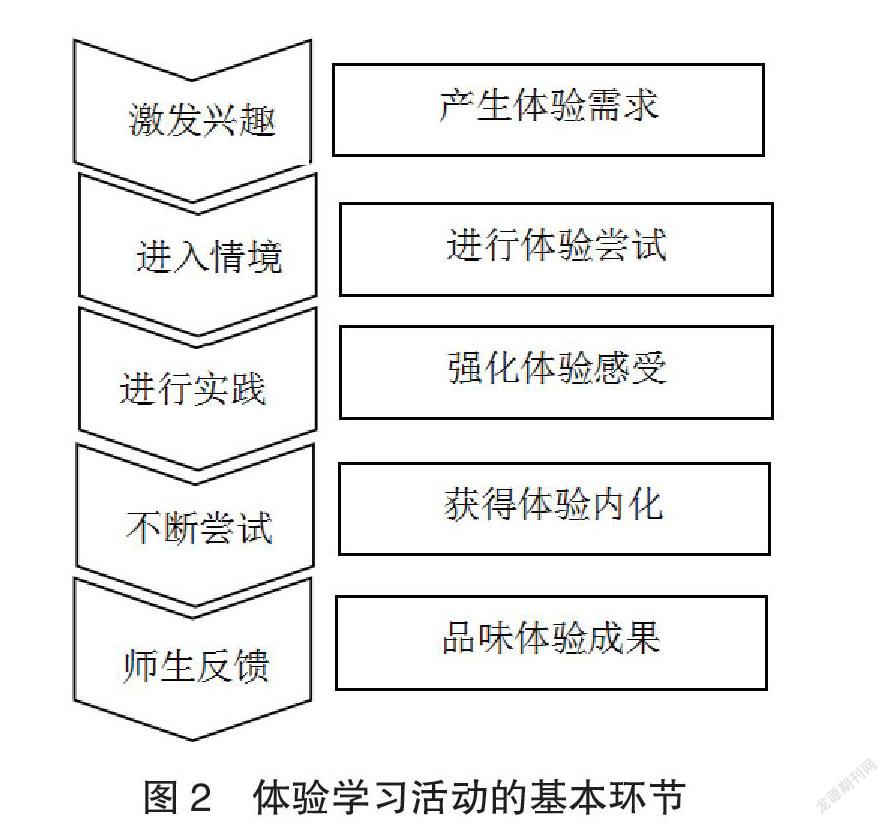

(2)活动体验式学习

体验学习活动以丰富学生的社会阅历、生活积累和文化积累为目标,通过角色扮演、角色置换、观察、想象等体验性活动,获得知识,掌握技能,养成行为习惯(如图2)。例如在指导学生写“记一次游戏”的习作前,先带领学生一起玩“编花篮”“斗鸡”“滚铁环”等传统游戏。学生在失败中寻找方法,总结经验;在成功中分享喜悦,传递秘诀。童真、童趣、童心,在一段段精彩的文字中闪现。

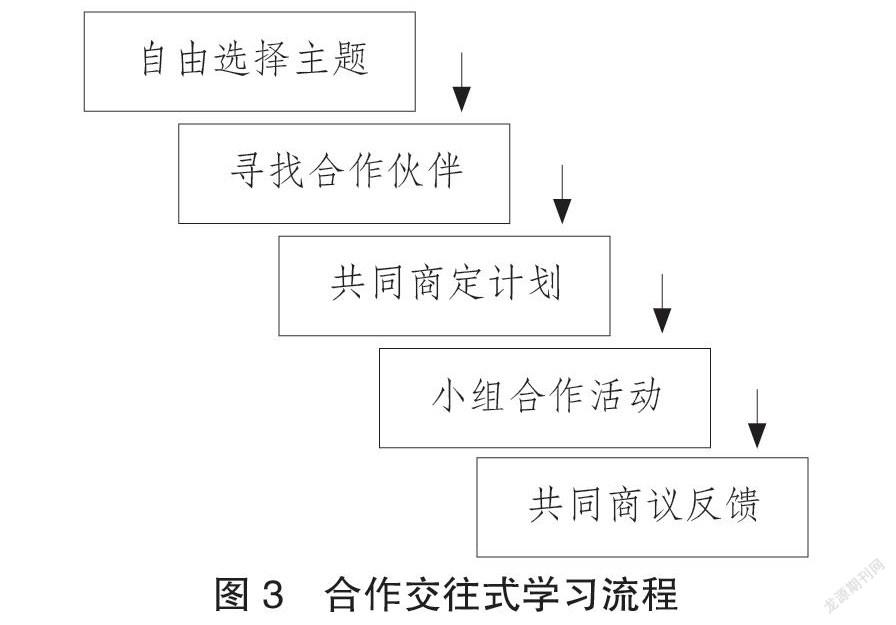

3.合作交往式学习

合作交往是发展学生综合素质的手段,也是学生自我素养生成的重要组成部分,它基于特定的“新乡土”主题场境,从自然的沟通交流状态延伸,生成具体的问题导向,最后再构建具有拓展性的学习场境(如图3)。例如在“寻乡土建筑,抒乡土情怀”活动中,学生或选择家乡的桥,或选择家乡的亭台与楼阁,组建寻访小组,制定寻访计划,在实地观察与走访中了解桥的历史,在思考与讨论中构建心中的桥的模型,在与乡镇府工作人员面对面交流中提出改建方案……

(三)搭建“新乡土”语文课程学习平台

学生在“新乡土”语文场境中究竟是如何学习的?教师究竟怎样才能真正利用“新乡土”场境实现对国家课程的校本化实施?为切实解决这些问题,我们围绕学生和教师两个方面加强平台建设。

一是基于互联网、大数据、现代信息工具、人工智能等构建“新乡土”语文学习云,具体包括学生自主学习云平台、学生自助测试云平台、教师教研云平台、课程资源管理云平台、展示互学云平台。在学生自主学习云平台中,学生可以在线自主前置学习、实时反馈学习情况,用技术赋能课堂内外,为个性化、智能化的学习探索提供路径。平台主要包括校本化教材、学科图谱、同步拓展等栏目。在学生自助测试云平台中,学生借助云平台,对学习情况及效果进行自助测试。教师教学研讨云平台,是集教师备课、上课、研讨于一体的线上教学研究平台。课程资源管理云平台主要是服务于教师的教与学生的学,将教材、教案、课件、微课、试题等资源上传云平台,便于教师学习与借鉴。

二是着力激活教师开发和利用课程的意识动态思维,引导教师用好国家课程,丰富国家课程,优化国家课程,体现教师是课程建构主人的意识。主要通过专题研修、专家引领、合作共建等方式,让教师从项目走向教材,从教材走向生活,从生活走向素养。

此外,在项目建设过程中,我们以“文味學生”“农味教师”“乡味课堂”为评价媒介,从学生学习的过程与方法、情感与态度、言语与思维发展等方面进行评价,还从教师对探究主题的设定、教学内容及真实场境的开发利用等方面进行评价。同时师生利用现代信息技术收集和记录过程性数据,根据互动平台的数据记录开展一系列基于学生听、说、读、写、创的衍生活动,对学习过程开展自我评价、互相评价。

“新乡土”场境语文课程借助语文学科独有的文化属性,提升着乡村儿童的言语素养力、文化理解力和社会融合力,乡村儿童对乡土文化的认同感在逐渐增强,乡土情怀的种子也由此萌发。

参考文献:

[1]新华社.中共中央 国务院印发《乡村振兴战略规划(2018-2022年)》第一篇.第三章[EB/OL].(2018-09-26)[2021-09-25].http://www.gov.cn/zhengce/2018-09/26/content_5325534.htm.

责任编辑:赵赟