尼山水库小流域典型面源污染来源及特征分析

2022-02-15王立萍娄山崇孙秀玲尹儿琴孙甲玉

王立萍,娄山崇,孙秀玲,尹儿琴,孙甲玉

(1.山东省水文局,济南 250002;2.山东大学土建与水利学院,济南 250061;3.山东农业大学水利土木工程学院,山东 泰安 271018)

水环境污染已成为当前我国最紧迫的环境问题之一,严重威胁人类生存环境和发展空间。近年来,水环境污染形势发生了很大变化,随着点源污染逐渐得到控制,面源污染对环境的影响逐渐显露出来,人们开始普遍认识到面源污染是导致水质恶化的主要原因[1-2]。

尼山水库位于曲阜市尼山镇尼山旅游风景区内(刘楼村),泗河支流小沂河的上游,属淮河流域南四湖水系。尼山水库总库容1.128亿m3,兴利库容6 102万m3,是一座具有防洪、灌溉、用水、旅游等综合作用的大型水库,水质目标为Ⅲ类。主要入库河流有张马河、母庄河、夫子洞河,3 条河流的平均流量分别为0.18、0.42、0.31 m3·s-1。尼山水库流域(35°22′00″~35°34′12″N,117°08′52″~117°21′49″E),面积258.57 km2。流域内多年平均降雨量750 mm,雨季多集中在7—9 月,降雨量397 mm,占年均降水量的52.9%。流域内主要土地利用类型为耕地和林地,面积为145.93 km2和55.55 km2,分别占流域总面积的56.44%和21.48%;农村居民点和草地次之,面积为20.25 km2和21.51 km2,分别 占7.83% 和8.32%;水域和裸土地面积为11.82 km2和3.51 km2,分别占4.57%和1.36%。根据实地调查和资料分析,尼山水库流域内无典型工业污染,以农业种植为主,农业种植集约化和信息化程度较低,农药和化肥被大量使用,导致面源污染问题相对突出,亟待解决[3-4]。

在相同环境条件下,土地利用方式是影响面源污染的主要因素[5-7]。近年来,国内外学者利用人工模拟[8-9]、径流小区实验[10-11]、模型模拟[12-13]等评价土地利用方式对面源污染的影响。这些研究中人工模拟相对较多,自然降雨条件下的实地观测相对较少。小流域是面源污染发生的源头,研究小流域污染物流失规律,从源头控制污染物流失,可有效遏制小流域面源污染向整个流域的蔓延和扩散[14-15]。因此,本研究选取尼山水库小流域为研究对象,分析了尼山水库小流域内入库河流水质的时空变化特征,研究了不同土地利用方式对面源污染的影响以及不同土地利用方式在降雨过程中的污染物流失规律与流失特征,以期为尼山水库及类似小流域面源污染防治提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 数据来源

尼山水库库区水质数据来源于曲阜市尼山水库管理局,其他数据均为实测数据。

1.2 布点采样

分别在张马河、母庄河和夫子洞河3 条河流入库口上游设置监测断面,具体位置见图1(1-1、1-2、1-3)。在丰水期(8 月、9 月)和枯水期(10 月、11 月)对3 个断面进行样品采集,丰水期共采集样品12 个,枯水期共采集样品10 个。

为研究不同土地利用类型对降雨产汇流携带的面源污染的影响,根据尼山水库流域内土地利用特点,分别对花生地、玉米地、红薯地、核桃林和村庄5种不同土地利用类型建立径流小区,在径流小区出口处利用坑塘收集同一场次5 种不同土地利用类型的降雨汇流。本研究所选的5 种径流小区土地利用类型单一,地形坡度基本一致,有自然闭合的集水区,5种径流小区具体位置见图1(2-1、2-2、2-3、2-4、2-5),基本情况见表1。

为研究降雨条件下面源污染物的流失规律及流失特征,选择耕地(玉米)和村庄(颜母庄)建立径流小区。在单场次降雨径流形成时开始采样,每隔5 min采样一次,降雨后期适当延长采样时间,在所选定的径流小区出口处采集表层水样,并利用标尺和三角堰测量水位和流量,此次降雨过程中每个点位共采集样品27 个。2 种径流小区具体位置见图1(3-1、3-2),基本情况见表1。

图1 现场取样位置图Figure 1 Distribution diagram of field sampling point

表1 径流小区基本情况Table 1 The situation of runoff plots

1.3 样品检测和评价

采集的样品酸化后于24 h 内测定化学需氧量(CODCr)、总磷(TP)、氨氮(NH3-N)和总氮(TN)。CODCr采用重铬酸盐法测定;TP 采用钼酸铵分光光度法测定;NH3-N 采用纳氏试剂分光光度法测定;TN 采用碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法测定[16]。根据《地表水环境质量标准》(GB 3838—2002)对水质进行分析和评价。

2 结果与分析

2.1 尼山水库水环境现状评价

根据山东省、济宁市和曲阜市水功能区划,尼山水库为饮用水源区,水质目标为Ⅲ类。按照《地表水环境质量标准》基本项目的21 项(24 项中除去水温、石油类和粪大肠菌群)和集中式生活饮用水水源地补充项目5 项对2016—2019 年共48 个月的水质进行分析,具体见图2。由图可知,尼山水库水质时有超标,多次出现劣Ⅴ类,其中CODCr在48 个月中有2 个月超标,TP 也有2 个月出现超标,TN 有36 个月出现超标,最大超标倍数高达4.13 倍,其他指标未出现超标现象。按照《地表水资源质量评价技术规程》(SL 395—2007)对尼山水库2016—2019年的营养状态进行了评价,评价指标包括TP、TN、叶绿素a、高锰酸盐指数(CODMn)和透明度,结果如图2d 所示。由图2d 可见4年间只有5个月为中营养,其他43个月均为轻度富营养化,富营养化率达到了89.58%,说明尼山水库已经具有发生水华的风险。

图2 尼山水库水质分析Figure 2 Water quality of Nishan reservoir

2.2 入库河流水质时空变化特征

为了全面掌握尼山水库流域内水环境现状及对尼山水库水质的影响,对入库河流水质的时空变化特征进行了分析。尼山水库入库河流有3 条,分别为张马河、母庄河和夫子洞河(图1)。

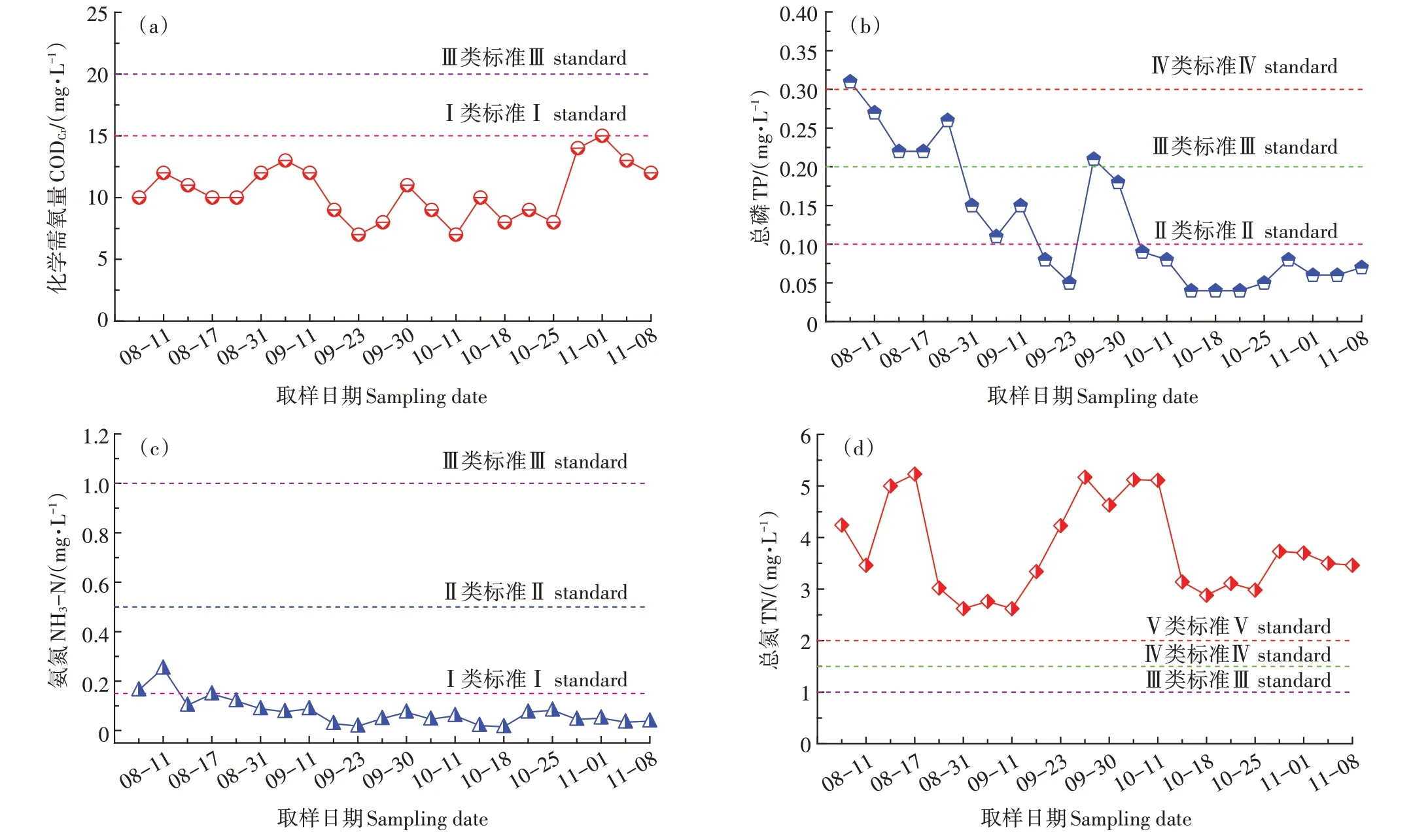

(1)张马河

张马河张马桥断面水质如图3 所示。由图3 可见,CODCr浓度整体较低,说明有机物污染不明显;TP在8—9 月基本满足Ⅳ类水质要求,10—11 月满足Ⅱ类水质要求;NH3-N 指标总体较低;TN 超标严重,以《地表水环境质量标准》Ⅲ类计,TN 指标在8—11 月的22 次监测中全部超标,最大超标倍数达4.23 倍。张马桥断面除TN 外,8—9 月(丰水期)基本满足Ⅳ类水质要求,10—11 月(枯水期)满足Ⅲ类水质要求,丰水期水质明显劣于枯水期。

图3 张马桥断面水质Figure 3 Water quality of Zhangma bridge

(2)母庄河

母庄河颜母大桥水质如图4 所示。由图4 可见,CODCr浓度整体较低;TP在8—9月基本满足Ⅳ类水质要求,10—11 月满足Ⅲ类水质要求;NH3-N 浓度较低;TN 超标严重,以《地表水环境质量标准》Ⅲ类计,TN 指标在8—11 月的22 次监测中全部超标,最大超标倍数达5.18 倍。颜母大桥断面水质除TN 外,8—9月份基本满足Ⅳ类水质要求,10—11 月满足Ⅲ类水质要求,丰水期水质明显劣于枯水期。

图4 颜母大桥断面水质Figure 4 Water quality of Yanmu bridge

(3)夫子洞河

夫子洞河夫子洞大桥水质如图5所示。由图5可见,除8 月份强降雨期间,TP 和NH3-N 保持在Ⅲ类以下,COD 基本保持在Ⅳ类以下,TN 也保持在Ⅴ类以下。夫子洞大桥断面的水质整体较张马河张马桥断面和母庄河颜母大桥断面好。

图5 夫子洞大桥水质Figure 5 Water quality of Fuzidong bridge

从22 个样品的均值分析发现,对于TN 浓度来说,张马河>母庄河>夫子洞河。从空间分布来看,张马河位于流域的西南面,母庄河位于流域的东南面,夫子洞河位于流域的东北面。从土地利用类型分析,张马河流域内耕地相对较多,而夫子洞河流域内林地相对较多,结合现场实际调查,判断流域内TN污染主要由农药、化肥的使用引起,应重点关注。

2.3 不同土地利用类型面源污染特征

为了研究不同土地利用类型对降雨形成的地表径流中污染物的影响,根据流域实际分别选取玉米地、花生地、红薯地、核桃林和西长座村5 个典型下垫面进行降雨径流采样分析,结果如图6所示。

由图6 可见,玉米地TN 和TP 流失严重,其中TN高达6.10 mg·L-1,超《地表水环境质量标准》Ⅴ类标准2.05 倍,TP 为0.95 mg·L-1,超Ⅴ类标准1.38 倍。花生地TP 和TN 流失严重,浓度分别为1.63 mg·L-1和3.85 mg·L-1,其中TP 在不同种植作物中流失浓度最大,超Ⅴ类标准3.08 倍。红薯地形成的地表径流中的污染物浓度整体较玉米地和花生地低,其中TN 浓度低于Ⅲ类水质标准,TP 浓度相对较高,为0.7 mg·L-1,超Ⅴ类标准0.75 倍。核桃林形成的径流整体污染浓度较低,主要污染物为TP,浓度为0.72 mg·L-1,超Ⅴ类标准0.80 倍。村庄径流中主要污染物是CODCr,浓度为32.0 mg·L-1,在5种不同土地利用类型中最高,主要来源于生活污水、农村垃圾及畜禽粪便等。

图6 不同土地利用类型地表径流中污染物浓度Figure 6 Analysis of pollutants in surface runoff of different land use types

2.4 降雨径流过程中面源污染特征

尼山水库流域内的土地利用以耕地为主,且库区周围有大量村庄聚居,对尼山水库的水质产生了影响。为此,本研究选取了村庄和耕地两种土地利用类型建立径流小区,分析降雨过程中的面源污染物流失规律及变化特征。

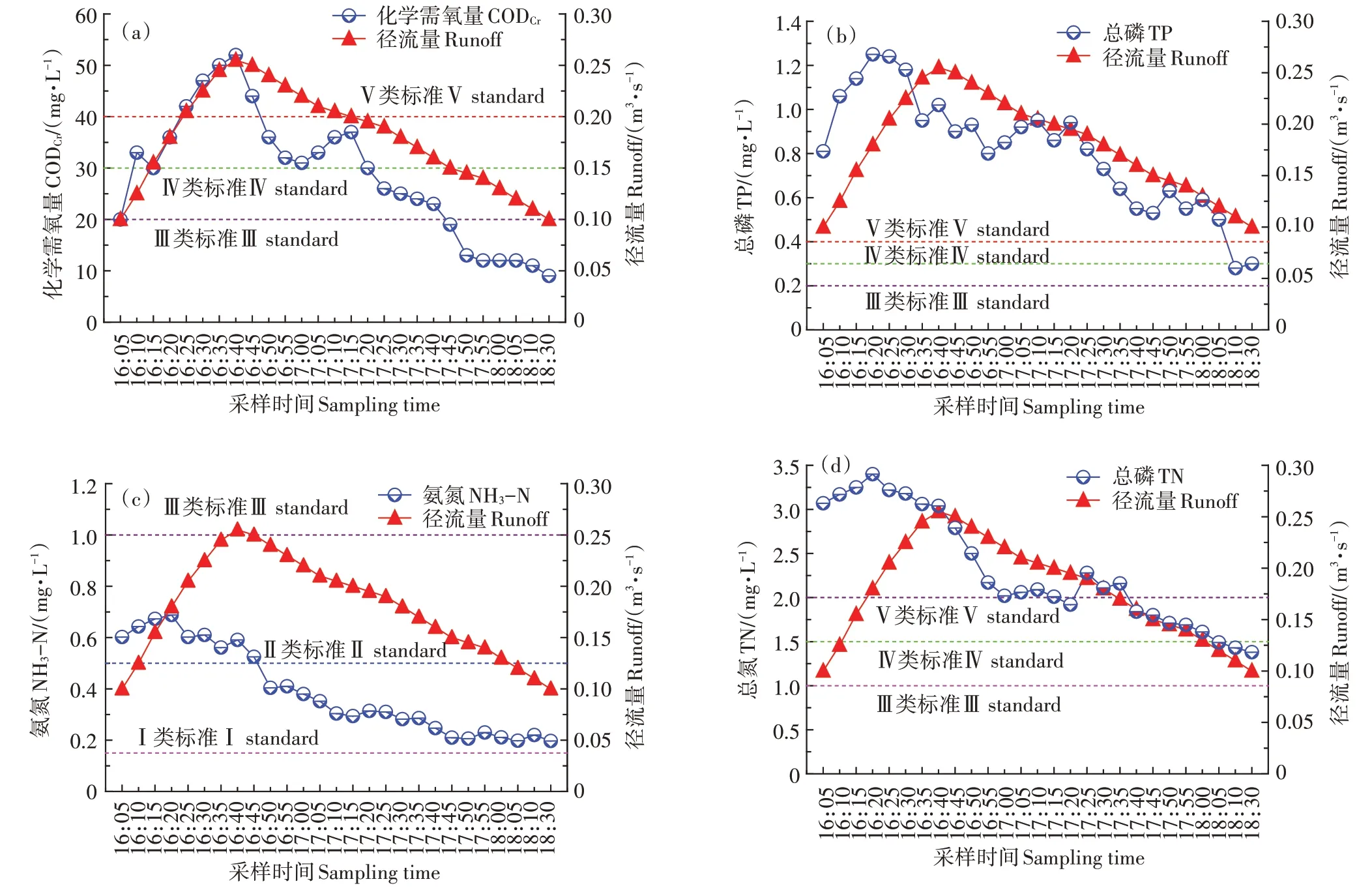

2.4.1 村庄径流中污染物流失特征分析

村庄面源污染流失随降雨径流变化如图7 所示。由图7a 可见,整个降雨过程中CODCr浓度为9.0~43.0 mg·L-1,降雨初期出现劣Ⅴ类水质;CODCr最大值出现在径流最高值之前,且随着降雨的进行其浓度逐渐降低,降雨中后期趋于稳定。由图7b 可见,在降雨过程中村庄的TP 流失浓度为0.23~0.36 mg·L-1,均低于Ⅴ类标准。由图7c 可见,村庄的NH3-N 在降雨过程中的流失浓度总体较低,浓度范围为0.064~0.278 mg·L-1,均低于Ⅱ类标准,且随着降雨的持续呈现降低的趋势。由图7d 可见,在降雨过程中村庄的TN 流失浓度为0.44~1.63 mg·L-1,水质均低于Ⅴ类标准;TN 的最大值出现在降雨初期,且随着降雨的进行呈现降低的趋势。村庄径流小区的污染主要来源于生活污水、垃圾渗滤液及禽畜粪便等,在降雨前地表已积累了大量的污染物,所以降雨初期在地表径流的浸润、冲刷作用下污染物浓度出现最大值,且以有机污染为主。

2.4.2 玉米地径流中污染物流失特征分析

玉米地面源污染流失随降雨径流变化如图8 所示。由图8a 可见,玉米地的CODCr流失浓度为9.0~52.0 mg·L-1,降雨初期出现劣Ⅴ类水质;CODCr的最大值与径流量最高值同步出现,且随着降雨的持续,CODCr浓度逐渐降低。由图8b 可见,玉米地的TP 流失浓度较高,为0.28~1.25 mg·L-1,整个降雨过程中92.59%的水质为劣Ⅴ类;TP 最大值出现在径流量最高值之前,且随着降雨的持续,污染物浓度逐渐降低。由图8c 可见,玉米地的NH3-N 在降雨过程中的流失浓度相对较低,浓度范围为0.197~0.688 mg·L-1,均低于Ⅲ类标准,且流失浓度随着降雨的持续呈现降低的趋势。由图8d 可见,玉米地的TN 流失浓度较高,为1.38~3.40 mg·L-1,整个降雨过程中66.67%的水质为劣Ⅴ类;TN 的最高值出现在最大径流之前,且随着降雨的持续,TN 的流失浓度逐渐减小。玉米地中污染物主要来源于肥料的施用、农药的喷洒、覆膜及秸秆的腐烂等,在降雨初期,植物截留、土壤吸收等作用使雨水滞留在农田中,但此时地表已积累了大量的污染物,随着降雨量的增加,多余的雨水通过地表径流等方式脱离农田系统,污染物的流失浓度出现最大值,且主要是氮和磷的营养盐污染。

图8 玉米地径流中污染物的变化Figure 8 The change of pollutants with runoff in corn field

3 讨论

尼山水库流域内耕地占整个流域的56.44%,2019年主要农作物播种面积7 165.1 hm2,化肥使用量8 533.6 t,其中氮肥4 809.5 t、磷肥2 986.7 t、钾肥716.8 t,平均每公顷施用农家肥13 247.3 kg,施用化肥1 191.0 kg,而氮肥使用率仅为30%左右,因此有效防治种植业引起的面源污染是尼山水库面源污染防控的头等大事。尼山水库主要的超标因子为TN,本研究结果表明4 种不同种植类型(玉米地、花生地、红薯地、核桃林)中玉米地的TN 流失浓度最大,而尼山水库流域种植主要以冬小麦-夏玉米为主,占整个耕地的78.31%。在小麦和玉米生产过程中,以氮肥为主的无机施肥模式依然占据主导地位,随水冲施、降雨撒施仍是主要的施肥模式[17],因此,要降低尼山水库流域的农业面源污染,关键在于削减小麦-玉米地的氮磷,尤其是氮的径流流失。本研究结果显示,5种不同土地利用类型中TP的平均流失浓度表现为花生地>玉米地>核桃林>红薯地>村庄;TN 的平均流失浓度表现为玉米地>花生地>核桃林>红薯地>村庄。朱波等[18]对石盘丘小流域降雨径流进行了连续监测,分析了小流域不同土地利用类型地块的氮磷流失特点,结果表明TN和TP排放浓度依次为集镇>村落>柑橘果园>坡耕地>水稻田>林地,与本研究的结果存在差异,说明氮磷流失具有时间和空间的变异性,也表明了不同土地利用类型氮磷流失的不确定性及面源污染过程的复杂性。

不同作物氮磷的流失与降雨、施肥、植被覆盖及地形坡度等因素有关[19]。从玉米地径流中污染物随径流量的变化可知,降雨初期是氮磷流失的关键期。冯小杰等[20]的研究也发现在经历长时间的高温干旱后,雨滴打击土壤表层使土壤颗粒结构被破坏,大量的氮溶于雨水并随地表径流迁移,从而使地表径流的TN 浓度骤增,随后TN 浓度下降,认为是由于随着地表径流冲刷,表层土壤中易溶于水的氮素越来越少,同时雨水的下渗作用导致氮素通过壤中流损失,导致径流中氮素浓度迅速降低。邬燕虹等[9]的研究发现降雨初期径流携带氮素的浓度最大,随后氮素浓度下降。林超文等[21]研究了不同施肥方式在不同雨强条件下对土壤养分流失途径及流失量的影响,结果表明氮损失受雨强影响小,受施肥方式影响大,一次性施肥显著增加了氮的损失量。左继超等[22]通过原位观测和模拟试验对比裸露处理与植被覆盖处理对磷流失的影响,结果表明植被截留、吸收等能有效降低径流中磷的污染负荷。陈仕奇等[23]的研究发现当作物处于生长旺盛期时,叶片面积增大以及根系的发育可以降低表层土壤颗粒随径流流失的风险。王荣嘉等[24]的试验也表明,鲁中南山区典型林地麻栎林的地表径流量、氮磷流失量均小于荒草地。

面源污染具有污染源的高度分散性及污染排放的时空不确定性,因而从源头控制污染物的产生尤为重要。可利用测土配方,按需施肥;利用水肥一体化技术,科学施肥;通过加高加固农田田埂,减少暴雨期间农田水体流出,从而从源头控制面源污染。薛利红等[14]的研究发现作物产量与氮肥用量之间并不是简单的线性关系,而是二次函数关系,适当减少施氮量,不仅能提高产量,还能减少面源污染。谭德水等[25]在南四湖沿岸小麦-玉米轮作区的研究发现,在玉米季采用测土配方施肥技术可比农户习惯性施肥方式减少化肥使用量,且作物产量不减,径流和淋溶无机氮可降低18%。黄程鹏等[26]的研究发现山核桃地采用测土配方施肥可使氮流失量降低30%以上。在旱作生产中,发展水肥一体化技术(滴灌、喷灌),可有效提高水肥利用率,减少氮磷流失,并缓解土壤次生盐渍化问题。郭春霞等[27]发现水肥一体化技术与传统施肥相比可节肥30%左右,硝酸盐淋洗减少1/3 以上。此外,对于尼山水库流域的坡耕地应避免雨季表施,发展基于保护性耕作的土壤养分流失控制技术,如免耕技术、覆盖技术、横垄耕作技术等,可减少地表产流次数和径流量,降低氮磷养分流失,减少面源污染[28]。

4 结论

(1)尼山水库主要超标因子为TN,具有发生水华的风险。水库的3 条入库河流中,张马河和母庄河CODCr和NH3-N相对较低,TN超标严重;夫子洞河水质相对较好。3条河流丰水期水质均明显劣于枯水期。

(2)总体来看,降雨过程中污染物流失浓度呈先上升后下降的趋势,降雨后期基本趋于稳定。这是由于降雨前地表已积累了大量的污染物,降雨初期在地表径流的浸润、冲刷作用下污染物浓度较大,所以初期雨水中污染物的流失值得关注。

(3)尼山水库流域耕地面源污染程度重于林地,在耕地的不同种植类型中,小麦-玉米地氮磷流失浓度高且种植面积最大,是尼山水库面源污染防治的关键。