中央商务区地下车行系统交通组织策略研究

2022-02-11张萧萧刘伟锋寇立明

张萧萧, 刘伟锋, 寇立明

(重庆城市交通研究院有限责任公司 交通规划所,重庆 401121)

一、引言

中央商务区是城市的功能核心,出行总量大,客流强度大。车行地下交通系统对于减少地面交通拥堵、节约土地资源、减少噪音、保持城市原貌等方面均具有积极意义。从20世纪开始,美国、欧洲等国家和地区开始进行地下道路的规划和建设。美国波士顿中央大道地下快速路在有效解决交通拥挤的同时,中心城区环境均得到明显改善;芝加哥在中心城区修建地下交通网络,连接地下车库,分流地面交通[1]。我国仅有部分大城市在商业核心区或人流密集区建设了车行地下交通空间[2],目前主要针对地下空间总体布局模式、地下道路出入口交通组织及安全、地下道路通行能力、地下车库联络道交通组织等做了初步研究。北京中关村地下环廊是国内首个城市地下交通环廊,引导待停车辆走地下,形成独具特色的人车分流立体交通网络;武汉王家墩中央商务区规划构建“一桥一隧、一环两街三轨”复合型立体化交通网络体系,地下交通环廊连接地面道路与地下车库,以服务核心区地块停车为主[3];无锡锡东新城商务区地下车行系统主要服务对象为小型客车,联系商务核心地下二层车库,服务到发交通,提高区域静态交通出行效率,缓解商务核心区地面人车矛盾[4]。目前对地下车行系统研究性不足,本文拟从交通组织总体规划设计角度开展理论研究,探索地下车行系统交通组织模式和策略。

二、地下车行系统交通组织分类

(一)研究对象

本研究重点针对解决中央商务区过境交通、进出交通及车流集散功能的地下道路,因进出交通及车流集散功能的地下道路与地下车库衔接,故研究对象包括与地下车库衔接的连接道,交通组织要分析地下车库的规模和布局,但不含地下车库内部交通组织。

与地面车行相比,地下车行是一项更复杂的系统工程。从服务对象来说,地下车行系统是否服务出租车、公交车、货车、市政垃圾车辆等需要论证;从交织处理方式来看,地面道路可以采用红绿灯、立交解决交织问题,但地下车行系统采用单向循环等组织方式尽量避免交织;从出入口设置来说,地面道路系统出入口设置要满足道路等级开口间距、宽度、转弯半径要求即可,但地下道路出入口设置需满足开口缓冲段长度、分合流交织距离等要求,必要情况下需与车库管理方式结合;从安全性和舒适性来讲,地下车行系统不如地面车行系统。

(二)交通组织分类

1.按功能划分

分离过境。主要目的是避免道路对商务区用地开发的割裂,使过境交通直接穿越中央商务区,减少过境交通对核心区的冲击,缓解地面交通压力,实现土地的多重使用。

服务到发。主要目的是联系商务区地下车库系统,服务到发交通,将外围交通流直接引入中央商务区的地下车库,缓解商务区地面道路交通压力,增强内外路网的衔接,还可以串联区域地下车库,实现停车资源共享。

2.按型式划分

图1a 线型示意 图1b 环(网)型示意

线型。在某一城市道路下方纵向设置,可设置匝道连接或不连接车库。

环(网)型。在多条城市道路下方设置,形成方格状或环形布局,服务多个街区沿线地下车库[5],主线交通多为顺时针或逆时针单向通行。

表1从六个方面对比分析了线型和环(网)型地下车行系统交通组织。

表1 线型与环(网)型交通组织特征对比

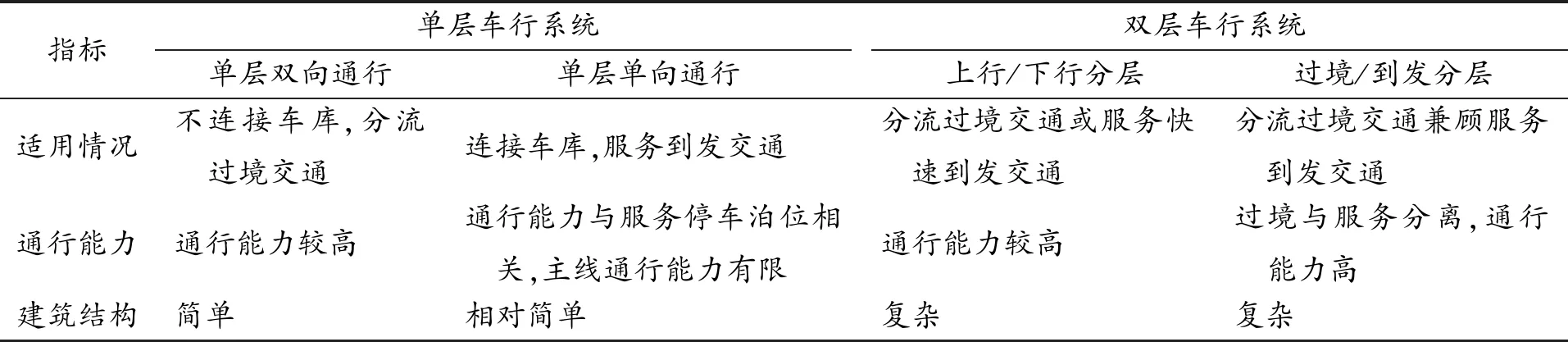

3.按结构划分

按结构分为单层系统和双层系统,结合组织流向又分为单层双向、单层单向、双层上下行分层、双层过境/到发分层。表2从三个方面对比分析。

表2 单层与双层交通组织特征对比

三、影响因素与组织策略

本研究重点突出规划阶段或概念方案阶段交通组织构思的影响因素与组织策略,不涉及工程设计阶段。交通组织方案编制工作流程如下:第一,分析阶段。规划筹备开始,需要对中央商务区现状发展、上位规划、发展趋势进行定性和定量分析,明确总体交通需求及各出行主体的交通需求。第二,定位阶段。在分析阶段基础上,结合商务区定位,提出总体规划目标、地下空间开发策略、梳理核心问题,明确地下道路组织需要解决的主要交通流向流量和次要交通流向流量,提出地下道路功能定位。第三,方案阶段。根据地下道路功能定位,结合主次要交通流向、流量分析,提出地下道路交通组织方式。在组织方式基础上,结合连接地下车库规模、高峰小时进出车流量,确定地面开口数量和开口布局,进一步分析车库流线组织,确定地下道路主线与车库联络道交通组织方式、交织段分合流组织形式。第四,评估阶段。基于多种交通组织形式的地下道路方案,或基于同一交通组织形式的不同方案优化比选,确定最优方案。在出入口布局、车库开口、交织段控制等多种因素影响下,总体最优的组织形式才是最终方案需要的组织形式。

(一)影响因素

地下道路功能定位。地下道路功能定位与组织形式密切相关,合理安排地下道路与地面道路的配合关系,明确各自功能定位是选取组织形式的根本出发点[9]。如项目所在区域过境交通比例较高,过境交通对区域交通资源的占用和影响较大,建议地下道路承担过境功能、地面道路承担区域到发功能,地下道路可采用线型单层双向组织形式分离过境交通,降低对区域地面道路系统的影响。

主次要交通流向流量。通过对现状及未来私人机动化出行方式比例和出行分布的分析与预测,分析地面道路交通承载力,梳理地下道路需要承担的主次要交通组织流向和流量,能否顺畅解决主要交通流向流量需求是检验组织形式正确与合理的重要标准。

商务区用地开发权属。商务区用地开发相同权属用地会考虑地下部分建筑连通,地下车行系统穿越同权属地块与地下建筑存在一定协调难度。地下交通系统作为用地总体开发的关键部分,建议前期应结合用地性质和开发强度做深入规划控制后,作为规划控制条件写入条件函,为地下道路实施预留条件。

商务区场地条件。有场地的竖向高差关系;现状地面建/构筑物、市政设施,如桥梁、涵洞、已运行通车轨道区间或车站等;规划地面建/构筑物或市政设施,如规划市政绿地、轨道等标高控制要求。

地面市政道路规模。一般地下道路系统设置于市政道路下方,地下车行系统交通组织必须根据地面道路红线及建筑红线、投资等多方面因素综合考虑确定。如地面道路红线较窄,而地下道路规模较大,可采用双层或上下行分线组织解决与周边地下建筑冲突问题,避免侵入周边建筑红线。

(二)组织策略

区域层面交通系统梳理及优化。明确研究区域总体功能定位,分析交通设施配套等级,从区域层面明确片区主导出行方式,分析其他交通方式承载力尤其是轨道交通分担率,明确未来轨道交通承载情况和规划方案是否有优化调整空间。从总体交通优化和共需平衡角度设计地下系统交通组织,才能避免资源浪费与规模冗余。

组织方式应基于需求分析解决主要交通问题,力求线路简洁清晰。分析地下道路功能定位,确定组织方式。基于主要交通流向流量,明确主通道形态;基于次要流线和服务功能,明确支通道组织方式。明确地下单车道基本通行能力,折减车道通行能力,结合主次通道线型,细化功能设计,同时根据道路红线及地块红线明确车道规模。

地面出入口交通组织遵循通行能力匹配原则。出入口通行能力与地下道路相适应,减少交通瓶颈,如分流过境交通的车行系统建议端末两点进出,出入口车道数应与地下道路断面车道数匹配,不宜过多;服务到发的车行系统应多点进出、适当冗余,外部出入口数量不宜太少,空间分布宜适当分散,确保地下道路的可达性和疏解能力,有利于均衡地下及地面道路的流量分布。

车库开口应保证满足地下车辆进出需求,并与通道总体规模相匹配,尽量采用右进右出。地下车库开口数量需满足连通车库进出需求,并受限于通道总体通行能力。限制主通道上车库开口,车库开口尽量设置在支通道,其连通道尽量采用右进右出形式,左进左出需与车库内部组织方式结合。

减少交织对通行效率的影响。明确地下交织分类,尽量采用先出后进的形式,分析交织段长度和各方向交织流量,交织段尽量设长。

可考虑出租车、公交车、旅游大巴等功能需求,规划停靠及客流集散空间。道路全部下地(无地面道路)情况下或如酒店等特殊客流集散区域,可考虑设置出租车、大巴车停靠,设计地下道路净空、停靠转运区域。

四、案例分析

(一)项目概况

项目定位。重庆两江国际商务中心东距江北国际机场6公里,西距悦来会展中心3公里,紧邻中央公园、体育公园、两江新区行政服务中心,将依托空港新城的航空、轨道、内外环交通区位优势,以及重庆北部人口聚居、生产服务、会展商务和总部经济辐射优势,成为重庆北部现代化国际大都市新兴城市形象展示区。

用地情况。项目占地面积约56.8公顷,地上总建筑面积约210万平方米,地下开发体量约150万平方米。用地东侧为中央公园,约135公顷,为国内最大的开放式城市中心公园。西南侧为全民健身中心,设置有体育场馆、体育场地、休闲体育设施、休闲景观设施等。北侧的重庆新闻传媒中心和市检察院已建成。项目规划用地为商业商务设施用地(B1B2)20处、行政办公用地(A1)1处、社会停车场用地(S41)2处、轨道交通用地(S42)1处、公交站场用地(S41)1处、公园绿地(G1)4处、广场用地(G3)1处,共30个地块。其中16块商业商务设施用地已发规划条件函。

场地条件。用地南北长约750米,东西长约1150米。按照《重庆市主城区两路组团F、S标准分区部分区域控制性详细规划修编》的道路竖向设计,项目用地内地势起伏变化较大,由西向东逐渐抬高。最高点在东北侧同茂大道与公园西路交汇处,高程为331.80米;最低点在西南侧,高程约为283米,高差约50米,呈现典型的山地城市形态。

交通条件。项目东临现状公园西路(道路红线32米),中部秋成大道南北贯通(道路红线40米),南侧为兰桂大道(道路红线40米),北侧以同茂大道为界(道路红线39米)。同茂大道贯通东西,联系悦来会展城与江北国际机场,秋成大道、公园西路、公园东路连通南北。目前同茂大道高峰小时双向车流约3200pcu,饱和度达50%。几条重要通道承担空港新城大部分的交通联系职能,大量的通过性交通直接冲击商务中心核心区。已建成通车轨道交通10号线,沿同茂大道串联江北国际机场、龙头寺火车站和国际博览中心,与机场和火车站实现无缝换乘。轨道交通5号线沿秋城大道串联园博园、冉家坝中心、石桥铺和重庆西站,其中北延段尚未开工。

(二)核心问题剖析与制约因素

1.核心问题

传统机动化出行模式不可持续。根据2030年高峰小时交通流量预测结果显示,商务区外围4条干道中同茂大道、兰桂大道趋于饱和,6个外围节点中有5个服务水平在E级以上。内部次支路大多数服务水平可接受,但局部路段饱和度仍较高。

公共交通设施供给不足、换乘不便。项目内部及周边设置了3个轨道站点,但轨道站点400米范围内尚未完全覆盖核心商务区,与国内一线商务区高密度线网和高轨道站点覆盖率存在较大差距。

内部路网结构性缺失,难进难出。城市设计为保留线性公园,建议取消西城北路。为降低对全民健身中心的影响,建议取消秋兰二纵路、规划支路。否则,将导致核心区路网结构缺失较为严重,东西通道明显不足。

商务区人车冲突显著激化。根据交通预测分析,高峰时间进出人流和机动车流分别达到8.2万人次、1.7万pcu,高密度的人流、车流聚集,将显著激化人车冲突,增大安全风险,降低商务区品质。

大体量停车刚需、混合用地停车共享和整体停车诱导。高密集强度的商务开发导致工作日大量停车需求,同时,中央公园、体育公园是周末和节假日市民集中出行的主要目的地,两种停车需求的体量大、特征差异大,如何协调,做到停车供给互联互通与共享,是地下空间利用需要重点关注的问题。

2.制约因素

地形挑战。项目场地条件复杂,地势南低北高,西侧体育公园河道标高与东侧中央公园最大高差可达95米,巨大的高差是提升商务区各地块间联系的严峻挑战。

气候影响。重庆有“长江三大火炉之一”的称号,夏天尤为炎热,且全年降雨较多,提供一个舒适宜人的室内步行环境尤为重要。

地块出让。项目范围内地块多已出让,地块权属主要为龙湖集团、中粮集团、新城控股、合景泰富、万科集团、鲁能地产等。

(三)地下车行系统交通组织方案

1.地下道路功能定位和主要交通流向

为解决核心区路网结构缺失、东西通道明显不足的问题,设计地下道路功能为连接商务区与东西侧纵向道路的次干路系统,以集散服务功能为主,结合周边主干道,解决核心区快速到发交通需求。提出三种路网补全方案,基于城市长远发展和片区交通综合评估,推荐采用中线方案,结合地下建筑与商业开发,采用地下形式。

北线方案,青岗溪路地面红线不足,仅18米,若采用地下形式,与轨道交通5号线换乘大厅及出地人行通道冲突。

中线方案,西城北路地面红线不足,仅18米,若采用地下形式,必须将场地标高适当抬起,满足地下车行通道纵坡要求。

南线方案,对全民健身中心影响较大。

2.地下道路交通组织方案

线型—双层—上下行分层组织策略。地下道路采用线型双层上下行分层组织形式,设计起点接双桥路,左右线均采用隧道形式下穿秋成大道,沿西城北路线位下穿整个商务区,左线位于右线下方。下穿现状公园西路后,左右线采用双洞隧道形式下穿中央公园,止于公园东路。全长约2.1千米,次干路标准,设计时速30千米/时,全线最大纵坡6.2%。车行道净空4.5米,满足核心区超市货运车辆进出及建筑物生活垃圾地下转运需求。

上层自秋成大道、双桥路驶入,自西向东行驶,接地下负二层车库,后从公园西路和公园东路驶出;下层从公园东路、公园西路驶入,自东向西行驶,接地下负三层车库,从秋成大道、双桥路驶出;连通泊位约1.6万个,上下两层通过车库内部交通转换,到达驶离安全有序。

出入口组织策略——南主北辅、东西协同、外围疏散。南侧主要流向设置3进2出联系匝道,利用公园绿地或控制绿带将进出匝道尽量延伸至兰桂大道以南,远端疏解。东西各设置1进1出开口,北侧次要流向利用双桥路、公园东路转换,满足全方向进出需求。

地下车库组织策略——车库内部循环实现上下层之间转换。通过地下道路、车库连通道实现与各个地块的互联互通,地下道路上下层之间的衔接通过车库内部交通组织实现联系。

3.方案评估

地下道路有效组织车流进出,地面道路的交通压力得到缓解,内部及周边道路高峰小时饱和度降低至0.85以下,关键节点车均延误降低30%。此优化效果为包括公交及轨道提升后的总体实施效果。

五、结语

基于地下车行系统交通组织特征分析,提出确定地下车行系统交通组织的影响因素和组织策略,并以重庆两江国际商务中心为例,将理论研究深化到实践。总结理论研究与项目实践,提出几点启示:地下道路系统资金投入和社会影响较大,前期需结合区域交通总体需求与交通设施供给,充分论证其必要性及可行性;立足功能定位、主要交通需求流向和关键问题,构思地下道路交通组织初步方案,结合制约因素逐步梳理优化;地下车行系统作为地下空间利用的一部分,需与轨道交通、地下人行、地下车库等统一协调,整体开发;受投资、建设条件、用地开发诉求等影响,最终交通组织方案是结合实际的可行方案,而不是理论最优方案。