桡侧副动脉分叶穿支皮瓣修复手部不规则创面△

2022-02-10豆均平李红旗张璐璐郭前进

宋 鹏,豆均平,李红旗,张璐璐,郭前进

(河南省中医院,河南郑州 450002)

近年来,伴有不规则皮肤软组织缺损的严重手外伤不断增多,其临床处置往往较为复杂,需同时切取大块皮瓣或多块皮瓣供手术修复[1,2]。目前,桡侧副动脉穿支皮瓣已广泛用于全身各处的皮肤软组织缺损修复。关于较大面积皮肤软组织缺损及手部不规则创面,以常规方式切取皮瓣后往往会对供区产生损伤,需植皮恢复,且遗留瘢痕[3,4]。原因在于上臂皮肤的切取宽度相当有限,且上臂外观容易受到移植的影响,甚至可能损害第2供区[5]。桡侧副动脉分叶穿支皮瓣已经逐渐被提出并运用于临床,本研究在手部不规则创面的患者中使用桡侧副动脉分叶穿支皮瓣修复,并与常规修复方式进行比较,旨在分析桡侧副动脉分叶穿支皮瓣修复的临床效果,寻求临床治疗的有效指导,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 纳入与排除标准

纳入标准:(1)手外伤并伴有不规则创面,须接受皮瓣修复术治疗;(2)具有较好的研究依从性,随访过程无失访。

排除标准:(1)存在其他原因引起的血液系统疾病史、畸形史或手术史;(2)因自身认知能力差等原因而无法耐受研究;(3)治疗或随访过程中改变手术或治疗方案。

1.2 一般资料

回顾性分析2017年7月—2019年6月本院收治的手部创伤性皮肤损伤患者的临床资料,共106例患者符合上述标准,纳入本研究。依据术前医患沟通结果将患者分为两组。其中,分叶组56例,接受桡侧副动脉分叶穿支皮瓣修复治疗,常规组50例,接受常规式皮瓣修复治疗。两组患者术前一般资料见表1。两组患者年龄、性别构成、损伤至手术时间、缺损面积和受损手指数的差异均无统计学意义(P>0.05)。本研究获医院伦理委员会批准,所有患者均知情同意。

表1 两组患者术前一般资料与比较

1.3 手术方法

所有患者均进行一期清创术并接受负压引流治疗,待创面肉芽组织新鲜,符合移植条件后,二期行桡侧副动脉穿支皮瓣修复术。

分叶组:患者接受分叶式桡侧副动脉穿支皮瓣修复治疗。术中依据手部不规则创面情况,于上臂远端外侧设计皮瓣,皮瓣面积与缺损总面积相当。切取皮瓣过程中注意适度调整各分叶皮瓣的穿支血管蒂长度,使穿支入皮点尽量位于皮瓣轴线中间1/3区域,并尽量保证皮瓣总面积大于创面面积的10%。沿皮瓣前缘切开,做延长切口至三角肌止点处,顺桡侧副动脉后支自远及近游离直至发现桡侧副动脉主干和前支,尔后游离结扎前支。行皮瓣修整,此过程中桡侧副动脉为各分叶皮瓣的同源血管蒂,应在合适长度予以结扎切断并游离。然后将游离皮瓣整体移至所要修复创面,在受区解剖出质地良好,直径与皮瓣血管相近的动脉和静脉,与皮瓣血管相吻合。保证吻合口张力适当,缝合修复创面。

常规组:患者接受无分叶式桡侧副动脉穿支皮瓣修复治疗。术中依据手部不规则创面情况设计皮瓣,皮瓣面积与缺损总面积相当。所有患者均接受臂丛神经阻滞麻醉,清创彻底。在皮肤缺损位置向近端做延长切口,于同侧上臂准备切取皮瓣,以三角肌止点至肱骨外上髁体表投影为中心设计皮瓣,沿皮瓣后缘切开,寻找到术前标记的穿支血管后,继续沿血管向近端游离,切取皮瓣。将游离皮瓣整体移至所要修复创面,在受区解剖出质地良好,直径与皮瓣血管相近的动脉和静脉,与皮瓣血管相吻合,缝合修复创面。

1.4 评价指标

记录两组患者的围手术期情况,包括手术时间、缺损面积、供区切口总长度,皮瓣成活面积、受区和供区切口愈合,拆线时间及其他并发症等。记录去除外固定时间和完全负重时间。采用手臂肩功能障碍评分 (disabilitiesofthe arm,shoulder,and hand,DASH)、密西根手量表(Michigan hand questionnaire,MHQ)、患者自评腕手结果量表 (patient-rated wrist hand evaluation outcome questionnaire,PRWHE)[6~10]评价临床效果。

1.5 统计学方法

2 结 果

2.1 围手术期情况

两组均顺利完成手术,术中均未发生严重并发症。两组患者围手术期资料见表2。分叶组手术时间、供区是否植皮、术中失血量、住院时间均显著优于常规组(P<0.05),而两组间在供区切口长度、术后1周皮瓣成活面积、供区切口愈合等级和拆线时间的差异均无统计学意义(P>0.05)。术后早期,两组患者均未出现游离皮瓣的血管危象,均无再次血管探查或重新吻合。两组供区切口愈合均较满意。

表2 两组患者围手术期情况与比较

受区早期并发症方面,皮瓣下血肿,分叶组0例,常规组1例;皮瓣边缘坏死,分叶组1例,常规组3例;创面延迟闭合,分叶组0例,常规组2例;总体早期不良事件发生率,分叶组为1/56(1.79%),常规组为650(12.00%),两组间差异具有统计学意义(P<0.001)。

2.2 随访结果

所有患者均获随访,随访时间12~16个月,平均(13.74±1.63)个月。两组患者随访资料见表3。分叶组去除外固定时间显著早于常规组(P<0.05)。分叶组恢复完全负重活动时间显著早于常规组(P<0.05)。与术后6个月相比,末次随访时两组患者DAS和PRWHE评分均显著减少(P<0.05),而MHQ评分显著增加(P<0.05)。术后相应时间点,分叶组DASH、MHQ和PRWHE评分均显著优于常规组(P<0.05)。

表3 两组患者随访结果(±s)与比较

表3 两组患者随访结果(±s)与比较

images/BZ_42_1299_383_1667_499.pngimages/BZ_42_1667_383_1876_499.pngimages/BZ_42_1876_383_2123_499.pngimages/BZ_42_2123_383_2272_499.pngimages/BZ_42_1299_566_1667_632.pngimages/BZ_42_1667_566_1876_632.pngimages/BZ_42_1876_566_2123_632.pngimages/BZ_42_2123_566_2272_632.png8.36±1.6210.64±1.63<0.001去除外固定时间(周)<0.001images/BZ_42_1299_698_1667_765.pngimages/BZ_42_1667_698_1876_765.pngimages/BZ_42_1876_698_2123_765.pngimages/BZ_42_2123_698_2272_765.pngimages/BZ_42_1299_831_1667_897.pngimages/BZ_42_1667_831_1876_897.pngimages/BZ_42_1876_831_2123_897.pngimages/BZ_42_2123_831_2272_897.png10.74±4.52images/BZ_42_1876_964_2123_1030.png21.53±5.64images/BZ_42_1299_964_1667_1030.pngimages/BZ_42_1667_964_1876_1030.pngimages/BZ_42_2123_964_2272_1030.png<0.001images/BZ_42_1299_1096_1667_1163.pngimages/BZ_42_1667_1096_1876_1163.pngimages/BZ_42_1876_1096_2123_1163.pngimages/BZ_42_2123_1096_2272_1163.png78.75±16.43images/BZ_42_1876_1229_2123_1295.png65.15±14.62images/BZ_42_1299_1229_1667_1295.pngimages/BZ_42_1667_1229_1876_1295.pngimages/BZ_42_2123_1229_2272_1295.png<0.001images/BZ_42_1299_1362_1667_1428.pngDASH评分(分)末次随访MHQ评分(分)末次随访PRWHE评分(%)末次随访images/BZ_42_1667_1362_1876_1428.png22.63±5.42images/BZ_42_1876_1362_2123_1428.png35.54±6.86images/BZ_42_2123_1362_2272_1428.png

晚期并发症方面,受区瘢痕挛缩,分叶组0例,常规组3例;受区溃疡,分叶组0例,常规组2例;受区臃肿,分叶组1例,常规组2例;供区瘢痕挛缩,分叶组0例,常规组1例;总体晚期并发症率,分叶组为 1/56(1.79%),常规组为 8/50(16.00%),两组间差异有统计学意义(P<0.001)。

3 讨 论

手部不规则创面多见于严重的手外伤,过去临床常采用臂外侧皮瓣进行修复,但由于该皮瓣切取时携带脂肪组织,效果往往不佳,在修复手部创面时外形臃肿,功能亦不理想[11~13]。桡侧副动脉穿支皮瓣修复术是在传统臂外侧皮瓣修复术基础上发展而来的,主要特点在于不携带深筋膜,且浅筋膜层的脂肪组织可依受区的需要进行一期削薄,近年来已逐渐成为修复手部不规则创面的常用手术方法。但由于桡侧副动脉穿支皮瓣的切取宽度受限,因此在修复复杂或者较大的不规则创面时具有一定的局限性[14~17]。近年来兴起的分叶式的穿支皮瓣技术,既保存了普通穿支皮瓣的轻便与充足血供,还通过分叶的方式减少了对受区皮肤的面积需求,该皮瓣的优点在修复不规则创面或较大创面时更能充分体现,由于分叶穿支皮瓣仅须吻合一组血管即可恢复血供,且由于分叶的设计对供区皮瓣的切取面积要求较小,可以在对供区皮肤影响较小的情况下达到相同的受区修复效果,同时皮瓣切取厚度要求相对自由,且分叶皮瓣制备后可以灵活拼接,因此可以有效贴合受区各类型创面,可以获得更好的外观效果[18,19],该皮瓣进一步提升了桡侧副动脉穿支皮瓣修复手部不规则创面的临床疗效和安全性[20,21]。

本研究中,比较两组患者手术一般指标,结果表明:分叶组的手术时间、术中出血量及住院时间等均明显低于常规组。分析原因在于桡侧副动脉分叶穿支皮瓣修复有利于保留供区软组织,尽可能降低手术损伤;且供区及受区可同时手术,有效节约手术时间[22]。比较两组患者出血、感染、液化、皮瓣坏死等不良反应事件的发生率,结果表明:末次随访时,分叶组的不良反应发生率明显低于常规组。分析原因在于桡侧副动脉分叶穿支皮瓣修复采用桥式交叉移植,在正常血管间进行合理吻合,操作便捷,吻合口周围感染发生率低,血管吻合后通畅,可有效降低不良反应的发生并提升桡侧副动脉分叶穿支皮瓣的存活率[23]。

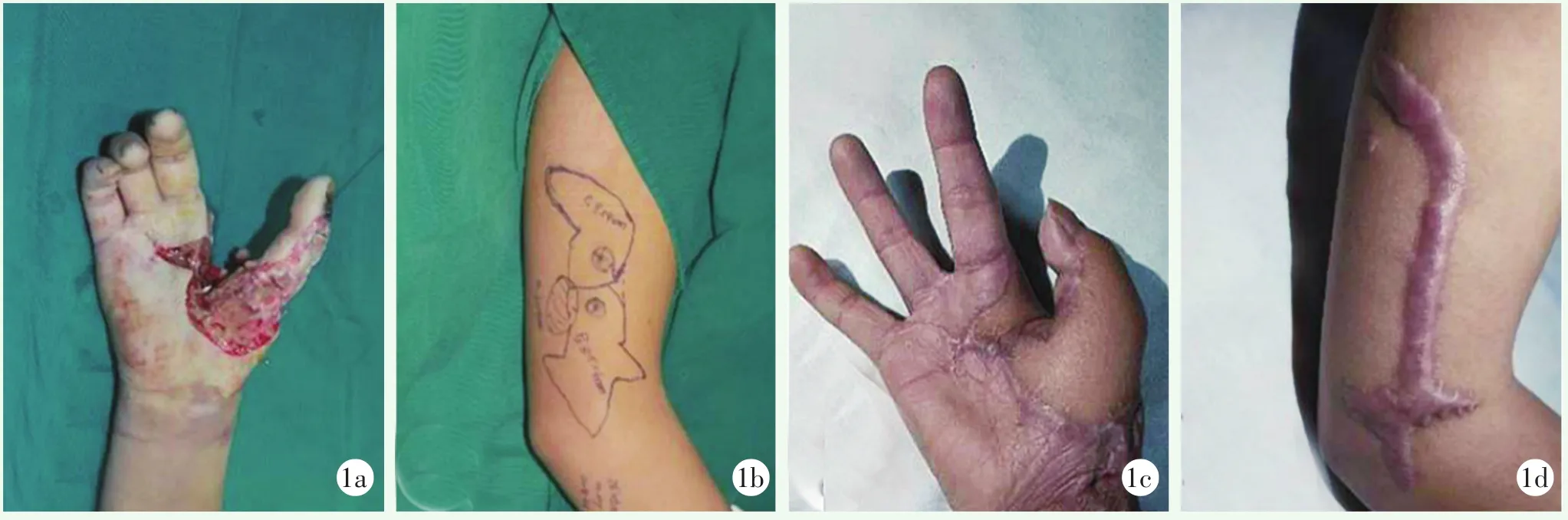

图1 分叶组典型患者,男,45岁,因挤压伤致右手创伤性不规则皮肤缺损,行桡侧副动脉分叶穿支皮瓣修复手术 1a:术前右手及拇指损伤与组织缺损情况 1b:供区皮瓣设计 1c:术后1年右手外观,显示功能良好 1d:术后1年供区外观,供区无瘢痕挛缩、无局部疼痛及感觉异常等并发症发生

图2 常规组典型患者,男性,39岁,因贯通伤致右手创伤性不规则皮肤缺损,行常规桡侧副动脉穿支皮瓣修复治疗2a:术前手背创面 2b:术前手掌面创面 2c:术后1年手背外观 2d:术后1年手掌面外观,均提示术后恢复良好,供区无瘢痕挛缩、无局部疼痛及感觉异常等并发症发生

本研究中,比较治疗前后两组患者的组织生长评分及疼痛评分,结果表明:末次随访时,分叶组患者的组织生长评分明显优于常规组,而PRWHE中的疼痛评分明显低于常规组。分析原因在于桡侧副动脉分叶穿支皮瓣修复中皮瓣接受分叶后,对受区术后的张力影响更小,因此可以减轻肢体的疼痛感。比较两组修复效果总优良率,结果表明:分叶组的修复总优良率明显优于常规组。分析原因在于桡侧副动脉分叶穿支皮瓣修复中皮瓣接受分叶后可更方便地进行一期削薄,使厚度适中,具有不臃肿、易切取、血供足的优势,其皮瓣存活率高、抗感染能力强,有效加速创面愈合的进程[24]。

本研究仍存在部分有待完善的问题,包括:(1)选取的样本量一般,只选择了较大面积的手部不规则创面患者,可能存在选择偏倚;(2)随访时程有限,未对远期预后水平进行随访评价,有待于后续继续改进治疗方法,行进一步长时程、大样本量研究。

综上所述,在手部不规则创面的患者中使用桡侧副动脉分叶穿支皮瓣修复具有安全、高效、不良反应少的应用优势,在恢复组织生长能力及改善恢复效果等方面疗效满意;还可有效降低围手术期指标,尽可能规避手术创伤对康复的影响。因此,建议依据病情优先选择分叶式桡侧副动脉穿支皮瓣修复治疗。