龙泉溪口窑黑胎青瓷之研究与实践

2022-02-03叶传应

叶传应

龙泉仿宋哥窑青瓷研究所 浙江龙泉 323700

千年哥窑遗址在龙泉。考古专家沈岳明先生指出:综合明清两代的主要文献,凡明确指出年代的文献均指向宋代,有关考古发现的龙泉黑胎青瓷特征是黑胎、紫口铁足、胎骨厚薄不一;青色釉,深浅不一,开片呈浅白断纹,经过专家认真讨论,与文献记载的哥窑作品相吻合。龙泉青瓷人如何加强对龙泉黑胎青瓷的研究,积极探索实践,恢复龙泉哥窑的烧制技艺,是当前和今后一段时期内的重要课题。本文着重探讨龙泉溪口窑黑胎青瓷的研究与实践。

一、龙泉溪口窑黑胎青瓷之研究

(一)窑址

溪口位于龙泉市南面35千米之马鞍山东南麓,水陆交通便利,山水环绕,马鞍山瓷土丰富。因而非常适宜烧制青瓷。溪口窑是宋元时代龙泉青瓷鼎盛时期的重要窑场,窑址众多,有瓦窑垟、瓦窑东、骷髅湾、社址湾、李家山、桐子坪、麻氏潭、文下、分田湾、泉坑上泉后等11处窑址,现为全国重点文物保护单位大窑龙窑遗址的五大片区之一。

溪口瓦窑垟遗址最为特殊,发现和出土黑胎青瓷最多,做工最为精细,产品多为青铜器器型,是目前发现为数不多的生产薄胎厚釉黑胎的哥窑古窑址之一。瓦窑洋窑址,距溪口村2千米,离墩头村1千米,窑址在瓦窑垟东面山坡上,山坡南北两边各有窑床和瓷片堆叠隆脊一条,中间低,窑址面积大约3万平方米。龙窑烧制遗弃物丰富,堆积层极厚,瓷器及碎片多为紫口铁足。[1]

(二)黑胎青瓷

在五代北宋地层中可发现碗、盆、杯、瓶等青瓷器形,胎骨厚,底无釉,釉层薄,多数色呈青黄,纹饰繁密,均为粗朴厚重之器。在南宋地层发现的瓷器有敞口折沿直腹五管灯、碗、盘、碟、洗、大吉瓶、白菜瓶、长颈垂腹胆瓶、鸡耳壶、扁壶、执壶、贯耳壶、渣斗、敛口鼓腹单把杯、盏、炉、双系炉、鬲式炉、葱管足炉、花盆、粉盒、唾盂、方座、虎形钮器盖等物品。

(三)特点

这些瓷器有两种不同风格。第一类黑胎青瓷,即哥窑,胎骨灰黑,通称“铁骨”,主要由紫金土制成。这类瓷器胎较薄,胎质坚细;釉层厚而透明,精光显露;纹片多开裂;呈紫口铁足状。1939年,陈万里先生第四次来龙泉在大窑岙底坳头发现黑胎青瓷,在随后的第五次龙泉之行,在溪口瓦窑垟发现了同类产品,于是提出“墩头与坳头两处之黑胎作品,其为同一时期”的观点,并提出哥窑是在龙泉大窑还是在墩头的疑问。浙江省考古研究所的朱伯谦先生在1959年末至1960年初对大窑、溪口、金村等地的调查及小规模试掘,确认五处烧造黑胎青瓷的窑址后,又在溪口骷髅湾和李家山两处窑址发现黑胎青瓷产品,并将瓷器特征与古籍中哥窑瓷的描述一一比对,断定龙泉“黑胎青瓷应当是哥窑的产品无疑”。

第二类灰白胎青瓷,胎骨由白色瓷土制成,多数白中微带灰色,釉层浑厚,青翠如玉。这一类已经厚釉烧制,且颜色与五代和北宋早期瓷釉的淡绿色很大不同。从一些碎片可以看出,当时施釉一般在2—4次左右。说明北宋中晚期,龙泉窑已经烧制出粉青瓷釉,并已掌握薄胎厚釉烧制技术。

溪口瓦窑垟遗址的二类瓷器的制作有两个重要的特点:

第一,器型大多为仿青铜器器型。仿古代青铜簋、鼎、炉、长颈扁腹瓶等较多,应是“制样需索”,按照宫廷需要的样式制作的结果。因此,体现出精工细作、精致工整,造型轻巧玲珑。二类瓷器中,尤以黑胎青瓷为最精美。

第二,薄胎厚釉烧制。尤其是南宋瓷器,件件均不惜工本修坯,胎骨极薄,最薄者恰似蛋壳,质地坚硬,釉面乳浊度较高,釉层失透而浑厚。沈岳明先生曾经指出,“南宋龙泉窑在北宋厚胎薄釉产品基础上吸收了汝窑、官窑的烧制技艺,改进了胎土配方,在瓷土中掺入了适量的紫金土,增加氧化铝和氧化铁的含量,提高了抗弯度,使器物在高温下不易变形。”[2]龙泉窑南宋青瓷正是在改变瓷土硬度的基础上,精细修坯,使胎体得以变薄,从而克服了原来“质颇粗厚”弱点,从而为南宋朝廷烧制出精美的宫廷用瓷。

二、龙泉溪口窑黑胎青瓷之当代烧制实践

(一)研究矿石瓷土

龙泉地处武夷山银、铅、锌、铜、金、钨、锡成矿带的浙西南裂谷多金属成矿亚带之上,是浙西南多金属成矿远景区的重要组成部分,成矿地质条件优越。其岩性为透闪透辉岩、绿帘透辉岩、绿帘阳起片岩等。龙泉区域高岭土、荧石、硅石、叶蜡石、云母、长石等资源丰富,品质良好。在木岱村有塘坞口矿、毛家山矿、樟根岗矿、青田湾矿,八都镇的沈坞矿,锦溪乡的岭根矿等。其矿石加工成一般瓷土,可以不必配方,但要烧制黑胎青瓷极不容易,笔者反复试验,成功难度较大。相对而言,选用宝溪乡宝更村枫树矿、溪头村的白垟矿等处研制瓷土,因其所含长石成分少,虽然铁含量超出7‰,但是经过精细炼制,烧制黑胎青瓷较为容易。当然最理想的是溪口附近村落山岩下的瓷土。

(二)研制黑胎青瓷釉料

龙泉青瓷釉料中铁质是青瓷色调的主要决定因素,铁质在龙窑高温烧制中还原气氛形成氧化亚铁,并在还原氛围中与二氧化硅发生作用,从而生成青瓷的青绿色。

(1)古法炼泥制料。要烧制理想仿古黑胎青瓷釉料,还应恢复以古宋人之法采矿,龙泉地区在唐宋时期采矿人员众多,采矿炼矿技术的兴起也带动龙泉青瓷在宋代出现瓷釉研制、瓷土加工等技术的革新。因而龙泉窑在宋代研制出哥窑开片釉、粉青釉、梅子青釉、炒米黄釉等杰出瓷釉。龙泉窑宋代瓷人,在进行泥、釉的配制中,其使用的粉碎、研磨、淘洗、炼制等手段,与我们现代的不同,利用火烧法让岩石自然爆裂,利用水力水碓加工使之成为适用于烧制黑胎青瓷的瓷釉。因此笔者在研究实践中始终坚持使用古法研磨瓷土,炼制釉料也一样。这样烧制出来的黑胎青瓷,确实与南宋青瓷相差不大,一部分朋友见了就惊呼,南宋烧制技艺在你手上恢复了。黑胎龙泉人称铁胎,即瓷土原料内含铁或二氧化铁比例很高。鉴于黑胎哥窑青瓷烧制的难度大,黑胎老手难烧,变数大,高手极少。所以现代青瓷人中出现青黄不接的现象,深入研究和炼制灰胎瓷土成为烧制中必须攻克的难关。

(2)探索南宋古法制釉。龙泉人自唐代以来,山区地带的居民就会烧制柴木制灰,并以柴木灰浸渍大米,从而使大米粘稠度增加,制作出龙泉米粿的工艺。发展至宋代,人们将这一工艺移用于浸渍瓷土釉料,从而发现在龙窑高温烧制中,可以保持瓷釉,减少挂釉、缩釉的现象,从而发明了灰碱釉,可以在胎薄如纸的瓷坯上多次施加瓷釉,烧制出乳浊失透、厚釉如玉的瓷器,从而赢得宫廷的喜爱。从一些碎片上仔细辨认,可以看出,龙泉窑梅子青釉的发明,除了烧制温度控制技艺外,与灰碱釉厚釉烧制不无关联。笔者在实践中,反复研究配方,反复试验,反复烧制,寻找探索与瓷土相适应的开片瓷釉配方。

(3)古法烧制探索。坯体素烧后施釉,晾干,按不同造型装匣。以釉泥封口,匣钵底一般应放一把稻草灰或柴木灰再放入垫饼,然后在垫饼上放置器物。匣钵排列要合理有序。单、双数错开排列,切忌不设计火路,装成直通道,装窑应以看不到直通通道为妙。利用装好的匣钵柱排列,阻挡火路,形成处处有小倒焰状,这样能保证匣钵四面受热均匀,烧制出较为理想的效果。

在古法烧制研究中要注意古代龙窑纯山土窑砖砌成,透气性一般,但散热能力依然较小,因此在烧制中形成的独特氧化氛围,可以保持较为温和而且持久。烧制中时时观察窑火火焰,要密切注意火焰变化情况,72小时专人全程跟踪,以松柏等木柴连续烧,保证窑内温度可达到1300℃进行还原烧制,让龙窑具有较强的还原气氛。

三、总结

为恢复南宋黑胎青瓷烧制技艺进行持续十数年的研究和实践探索,在炼泥制釉、拉坯、素烧、施釉、烧制等工序中反复试验,不断总结经验,烧制出较为理想的哥窑瓷器,依然继续探索,找出科学可行的现代黑胎青瓷烧制方法,为龙泉青瓷产业的创新发展献力。

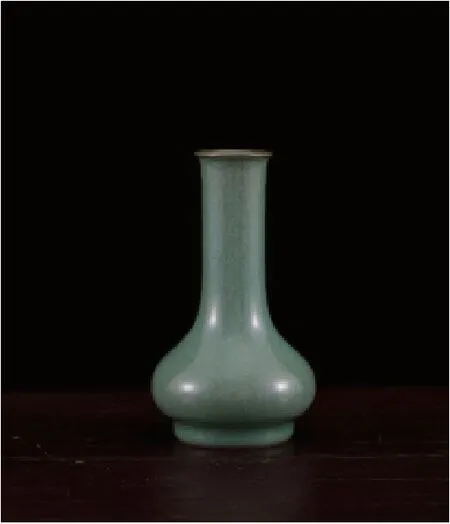

《仿溪口哥窑长颈瓶》叶传应

《仿溪口窑铁胎龙耳尊》叶传应