新工科背景下《机械制造技术基础》融合式课程改革

2022-01-27易建钢方自强

张 良, 易建钢, 方自强

(江汉大学智能制造学院, 湖北 武汉 430056)

引言

新兴技术不断推动着科技进步及产业升级,为了适应变革,2017 年教育部召开高等教育发展研讨会,提出了发展新工科专业。新工科是指针对新兴产业,突出各个学科交叉融合的宽口径工科专业,是相对传统意义上的工科专业,主要目的是培养创新型、复合型的工程技术人员[1]。

《机械制造技术基础》是机械设计制造及其自动化专业的一门核心课程,在专业课程体系中具有重要地位。其内容涉及金属切削工艺、加工方法、刀具、加工设备、加工工艺规程、机床夹具等,知识覆盖面广,是一门理论与实践相结合的综合课程。其对于学生掌握机械制造的基本知识和技能,培养分析和处理产品或者零部件在机械加工过程中出现问题的能力,都具有重要的支撑作用。

随着新工科的发展,《机械制造技术基础》课程的教学模式已难以满足机械专业发展、企业需求,以及学生能力发展的需要,急需对课程教学模式进行改进。国内有不少学者从多个角度对课程改革进行了研究。郝兴安等人采用启发式和理实一体化的教学方式,对课程改革进行了研究,增强了学生的学习效果[2]。程瑞采用项目教学的方式,让学生在实践中与理论相互融合,通过项目的方式促进学生掌握理论知识[3]。于剑锋采用创造性教学方式,在理论课程学习中,融入实践环节,针对性安排学生进行实践操作,培养学生机械制造操作能力[4]。张卫芬等人采用项目化教学方式,将学生分成若干组,每组负责一个以课程内容为载体的项目,并对项目的引入、过程检查,以及最后评定都作了深入研究,并以一级减速器为例进行了说明[5]。陈义厚等人对强化课程实践进行了研究,围绕实践环节,重新构建课程教学体系及考核体制,促进学生实践能力的提升[6]。钟相强等人对课程教学手段进行了研究,利用三维建模和多媒体等现代化技术与教学内容相结合,使学生更容易接受知识点,并以线上的方式满足学生学习多样性的需求[7]。葛小乐等人以机械加工工艺为主线重新组织教学内容,理顺课程知识点,建设教学素材库,并通过动画或者视频以学生更容易接受的方式进行教学[8]。江小辉等人基于工程案例的教学改革进行了研究,将涡轮发动机、汽车、大飞机等领域所牵涉的工艺、刀具、误差、尺寸链等优化控制案例引入教学过程中,实现理论学习更加具体,使学生更容易接受知识点[9]。

很多课程研究主要是针对教学形式,以及理论与实践相结合方面,而在新工科建设的背景下,融合新兴技术,对《机械制造技术基础》课程的教学内容和教学方法进行研究的不多。本文在总结课程现阶段存在问题的基础上,阐述了在新工科建设背景下,课程融合式改革的思路和方法,以促进课程能适应现代高校教育发展的需要,以及社会对机械类工程人才的需求。

1 机械制造技术基础课程建设存在的主要问题

《机械制造技术基础》课程是机械类专业的基础课程,以往课程教学是以“老师讲授理论知识,学生课堂听讲,课后提交作业”为主要形式。这种课程教学模式现在已无法满足新工科建设背景下机械类专业发展的需要,存在以下几个问题:

1)由于教学内容较抽象,以传统教学方式授课,学生难以理解如刀具的基准面和六个角度之间的定义,以及两者之间的关系等相关知识点。按照传动填鸭式教学方式授课,有些学生难以建立刀具三维空间模型,很难理解此知识点。在课程中,诸如抽象的概念,按传统教学方式,学生难以理解,达不到教学目的。

2)课程内容相对落后于新兴技术的发展,内容陈旧,学生对课程内容产生不了浓厚的兴趣,造成课程上学生不愿意听讲,课堂氛围不活跃,教与学没有互动。如刀具角度知识点,只针对传统刀具而言,这要求教师扩展,引入新兴刀具进行讲解,将这个知识点迁移到新兴刀具中,增强课程的新颖性,吸引学生注意力,同时以便学生能适应以后的工作岗位要求。因此,迫切需要立足新工科建设的背景,将机械制造新技术、新知识与课程进行融合,使课程更能适应社会的发展。

3)课程考核主要是以试卷的形式进行,对于学生对课程掌握的情况进行考核,这种方式具有一定的偶然性,会造成学生应试复习,不重视平时的课堂学习,无法反映学生真实的应用能力和教学效果。

为了解决目前遇到的教学问题,急需对课程进行改革,立足新工科建设大背景,改变教学方法,改革教学内容,建立顺畅的教学反馈途径,从内容、形式等方面进行改革。

2 《机械制造技术基础》课程改革的思路与方法

2.1 改革思路

基于新工科建设背景,将智能制造、人工智能和大数据等新兴技术融入《机械制造技术基础》课程的教学内容中,并采取问题融入法对教学方法进行改进,将新兴技术在应用过程中遇到的问题融入课程知识体系中,作为课堂问题提供给学生,用问题吸引学生,激发学生的学习热情,使学生带着疑问进入课堂教学环节。结合课程内容,课堂教案融入新兴技术,使教学内容具有新颖性。这既让学生掌握了课程知识,又了解了新兴技术的发展,达到了课程教学目的。

2.2 改革方法

通过对教学模式的改革,改变传统课堂教师按教材内容直铺式的教学方法,采用引导-讲解-解答的教学方法。将新兴技术知识融入课程内容中,并以多种教学反馈的形式了解课程改革实施效果。整个过程以学生学习为中心,通过不断完善,促进学习达到课程目标要求。课程改革路线,如图1 所示。

图1 课程改革路线

教学方法上,采用问题融合式,即“问题引入-课程讲解-问题讨论”的方式进行课堂教学。利用现在如涉及智能制造、人工智能及大数据等新兴技术应用中遇到的问题,结合课程内容,将问题引入课堂,使学生学会思考,然后将问题与课程的知识并联在一起分析和讲解,使课堂有起伏、有呼应,吸引学生的注意力,提高课堂教学质量。

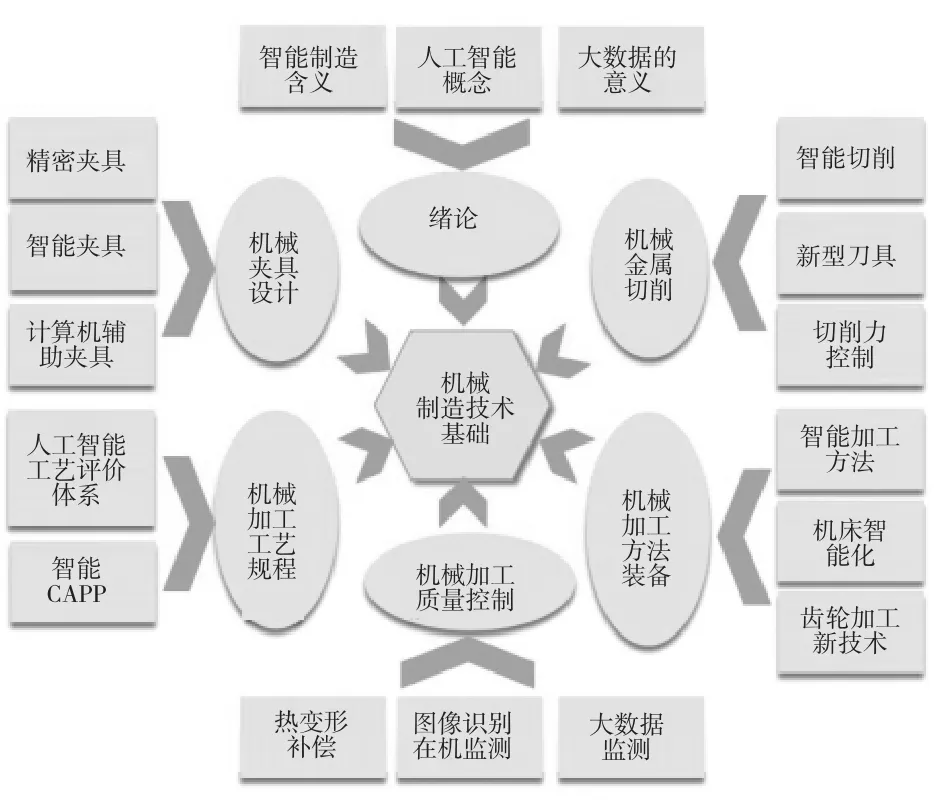

为了培养学生适应社会发展的能力,结合新兴技术,对课程内容进行教学内容的融合,重新构建课程知识板块。《机械制造技术基础》课程教学内容分为绪论、机械金属切削、机械加工方法装备、机械加工质量控制、机械加工工艺规程及机械夹具设计六个板块。根据六个板块的内容,结合新兴技术的发展成果,将智能制造、人工智能及大数据等领域,涉及机械制造技术的最新研究成果与课程内容相融合,形成紧跟新兴技术发展,又不脱离课程基本内容的融合教学内容。课程教学内容融合板块,如图2 所示。

图2 课程教学内容融合板块

及时跟踪教学改革效果,课后作业是了解和跟踪课程教学改革效果的有效途径。在平时课后作业中,除了少量部分为课程所规定的内容以外,其余作业为开放式的大作业。开放式作业没有唯一答案,要求学生查阅相关文献,并仔细阅读后形成自己的理解。每次作业设置一个主题,涉及一个或者多个课程知识点,并将课程内容与新兴技术内容融合在一起,让学生阐述对课程内容的理解,以及新兴技术在机械制造技术上应用的看法,并提出新兴技术发展趋势和方向。通过对作业的检查,可以判断学生是否掌握课程内容,以及对新兴技术与传统机械制造技术融合发展的理解等,是教学改革效果反馈的有效途径。课程考试是对课程改革效果的进一步检验,从理论上判断学生对课程的掌握情况,也为课程改革提供了优化方向。

3 结语

科技不断发展,社会对机械类人才技能的需求也不断提高。在新工科背景下,机械专业人才培养模式必须改革,以适应社会的发展。针对《机械制造技术基础》课程改革,本文提出了一种基于新工科建设背景下的课程改革路线,并在教学方法、教学内容、教学反馈等方面进行了详细阐述,为传统机械课程改革提供了思路。