我国天然林和人工林固碳特征差异分析

2022-01-27岳军伟李华源

岳军伟,李华源

(商洛学院城乡规划与建筑工程学院,陕西 商洛 726000)

人工造林被认为是应对气候变化、提高区域植被固碳能力的主要措施之一[1]。随着人们对森林的碳汇功能认识的深化,各国都大力营造人工林,人工造林面积快速增加。联合国粮农组织(FAO)发布的《全球森林资源评估》[2]显示,2020年全球人工林面积为29300万hm2,1990—2020年间人工林面积增加了12300万hm2,年增长率约为2.4%。在许多地区人工造林不仅是森林面积增加的主要途径,同时也是抵消甚至逆转因森林采伐导致的碳排放,实现碳积累的有效途径[3]。天然林具有较高的生物多样性、复杂的群落结构、丰富的生境特征,对环境变化具有较大的缓冲能力[4]。在维护生态平衡、应对气候变化、保护生物多样性中发挥着关键作用。然而,全球天然林面积从1990年的403800万hm2减少到2020的373700万hm2,30 a间天然林面积每年减少约1000万hm2[2]。从全球尺度看,和人工林相比,天然林无论面积还是蓄积量都远超人工林,处于绝对优势地位,在固碳方面的作用至关重要。

天然林和人工林的相似性和差异性是许多对森林变化感兴趣的利益相关者之间讨论的话题[2]。受管理方式的影响,人工林与天然林的蓄积量年增长曲线存在明显差异[5],两者在固碳特征上也存在差异。Guo等[6]发现人工林表现出比天然林更高的生产力和固碳速率,Chen等[7]研究也指出马尾松人工林的植被碳密度明显大于天然林。而Liao等[8]通过Meta分析研究得出人工林生态系统碳密度显著低于天然林,约为天然林的72%。也有研究认为,即使天然林的林龄低于人工林,由于其龄级结构和材质优于人工林,其碳固存能力也高于人工林[9-10]。树种、森林管理措施、林龄、土壤条件等方面的差异,都会导致天然林和人工林固碳能力的差异[7]。随着森林在缓解全球气候变暖和碳循环过程中所发挥作用被深刻理解,确定人工林是否具有和天然林生态系统相同的生产力和固碳能力,引起了人们的广泛关注[6-8,11-12]。

我国人工林面积增加迅速,从1990年的4415万hm2增加到2020年的8470万hm2,在20世纪末的后20 a,由人工林增加带来的碳汇增量约为45000万t[13]。天然林面积从1990年的11299万hm2增加到2020年的13528万hm2。森林资源清查数据显示,无论是面积还是蓄积量,天然林都是我国森林资源的主体,同时人工林发展迅速,面积居世界首位[14]。对于天然林和人工林的对比研究主要集中于养分特征[15-16]、土壤呼吸[17-18]、群落特征[19]、生长模型[20]等方面,而对两者固碳特征差异只有少量林分尺度的研究[7],对大尺度天然林和人工林固碳特征差异的研究较少。本研究选择我国天然林和人工林为研究对象,量化比较其碳密度、碳储量,以期深化对大尺度的天然林和人工林固碳特征差异的理解,而且对改进天然林和人工林管理策略以提高碳汇功能也具有一定的参考价值。

1 研究方法

1.1 数据来源

本研究所用的统计数据来源于中国林业数据库中的《森林资源连续清查数据》(第一次~第八次),包括森林类型的龄级、面积、蓄积以及各省天然林和人工林面积和蓄积等。

1.2 计算方法

方精云等[21]分析计算了我国1977—1998年间历次森林资源清查数据,发现单位面积生物量与单位面积蓄积量之间呈良好的线性关系,并据此建立了两者之间的回归方程:y=0.5751x+38.706(n=120,r2=0.83),式中:y为单位面积生物量(t·hm-2);x为单位面积蓄积量(m3·hm-2)。对于无法确定优势树种但具有总蓄积量的树种,可以通过上述公式来估算总生物量。

林分碳密度计算公式:Cd=C/A,林分碳储量为林分生物量与含碳率的乘积,即:C=B×Cf,式中:Cd为林分碳密度(t·hm-2);C为林分碳储量(t);A为林分面积(hm2);B为生物量(t);Cf为生物量含碳率。不同树种的生物学特性、林龄不同,含碳率也不同,国际上常用的含碳率为0.45[22]和0.5[23],考虑到本文中计算的是乔木树种的碳储量,干物质含碳率通常较高,故以0.5作为含碳率值。

2 结果与讨论

2.1 主要林区人工林、天然林碳密度和碳储量

按森林资源地理区域分布特点,我国林区主要有东北内蒙林区、东南低山丘陵林区、热带林区、西南高山林区和西北高山林区[24]。各林区天然林碳储量呈现出较大的差异,为2.44~20.26亿t。人工林碳储量为0.18~8.05亿t,东北内蒙林区、西南高山林区和热带林区3个林区人工林碳储量差异较小,在1.13~1.62亿t。整体上各林区天然林碳储量远高于人工林,东北内蒙林区、东南低山丘陵林区、西南高山林区、西北高山林区和热带林区天然林碳储量分别是人工林碳储量的14.17、1.45、13.66、13.76和2.23倍(图1a)。一方面因为除热带林区外(热带林区天然林、人工林面积分别为582、629万hm2),其它各林区天然林面积均明显高于人工林面积。另一方面天然林单位面积蓄积量明显大于人工林,尤其是东北和西南是我国传统林区,天然林面积大,林分蓄积量高;而西北地区以天然林为主,大多数分布在高山峻岭及水分条件好的山地。

图1 主要林区人工林和天然林碳储量、碳密度

林分碳密度是林分碳汇功能的重要评价指标之一,也是林分质量的重要体现[23]。一定条件下,碳密度大的林分质量较高,反之,林分质量较差。西南高山林区天然林碳密度最高,为71.30 t·hm-2,约为东南低山丘陵林区天然林碳密度(36.27 t·hm-2)的2倍,其它区域依次是热带林区(62.04 t·hm-2)>西北高山林区(56.02 t·hm-2)>东北内蒙林区(48.14 t·hm-2)。西南高山林区是我国大江大河的源头区,天然林保存较好,成熟林、过熟林比例相对较高,其碳密度最大;热带林区林木生产力高,其碳密度也相对较高;西北高山林区分布有大面积的云杉、冷杉天然林,周玉荣等[24]、王效科等[25]的研究都显示,云杉林、冷杉林的乔木碳密度均超过80 t·hm-2,在我国主要森林中是最高的;东南低山丘陵区天然林大多是天然次生林,中龄林和幼龄林比例高,且本区竹林面积较大,占本区天然林面积比例接近10%[26],因此,该区天然林碳密度最低。各林区人工林碳密度为25.71~38.85 t·hm-2,具体为东北内蒙林区>东南低山丘陵林区>西南高山林区>西北高山林区>热带林区,整体差异较小。东北内蒙林区是我国重要商品林基地,长期以来人工林培育目的是以提供木材为主,集约化经营程度高,其碳密度最高。西北高山林区的人工林以中龄林和幼龄林为主,两者面积比例超过90%[26],碳密度相对较低。其它3个林区的人工林中,经济林比例较高,经济林管理以追求经济效益为主要目的,林分碳密度较低。其中热带林区的经济林面积占人工林的比例超过50%[26],碳密度在各个林区中最低。天然林和人工林在不同林区的碳密度大小顺序并不一致,主要是受林分种类和林龄结构的影响。本研究中各林区人工林碳密度均低于天然林,东北内蒙林区、东南低山丘陵林区、西南高山林区、西北高山林区、热带林区人工林碳密度分别为同林区天然林碳密度的80.70%、83.20%、38.59%、48.76%、41.44%,这充分体现了天然林在固碳方面的优势(图1b)。

要继续实施天然林保护工程,强化天然林的管理,严加保护和恢复,对不同区域的天然林,采取不同的森林提质增效措施。对于东北、西南地区,在严格保护天然林的同时,适度进行人工造林以修复生态脆弱区。对于华北和西北地区,一方面要严格保护天然林,另一方面要大力营造人工林,同时要加大力度改造林分结构和稳定性失调、林木生长发育迟缓、系统功能退化或丧失的低效林,提高林分的生态系统服务功能,为本区域经济社会可持续发展提供有力支撑。

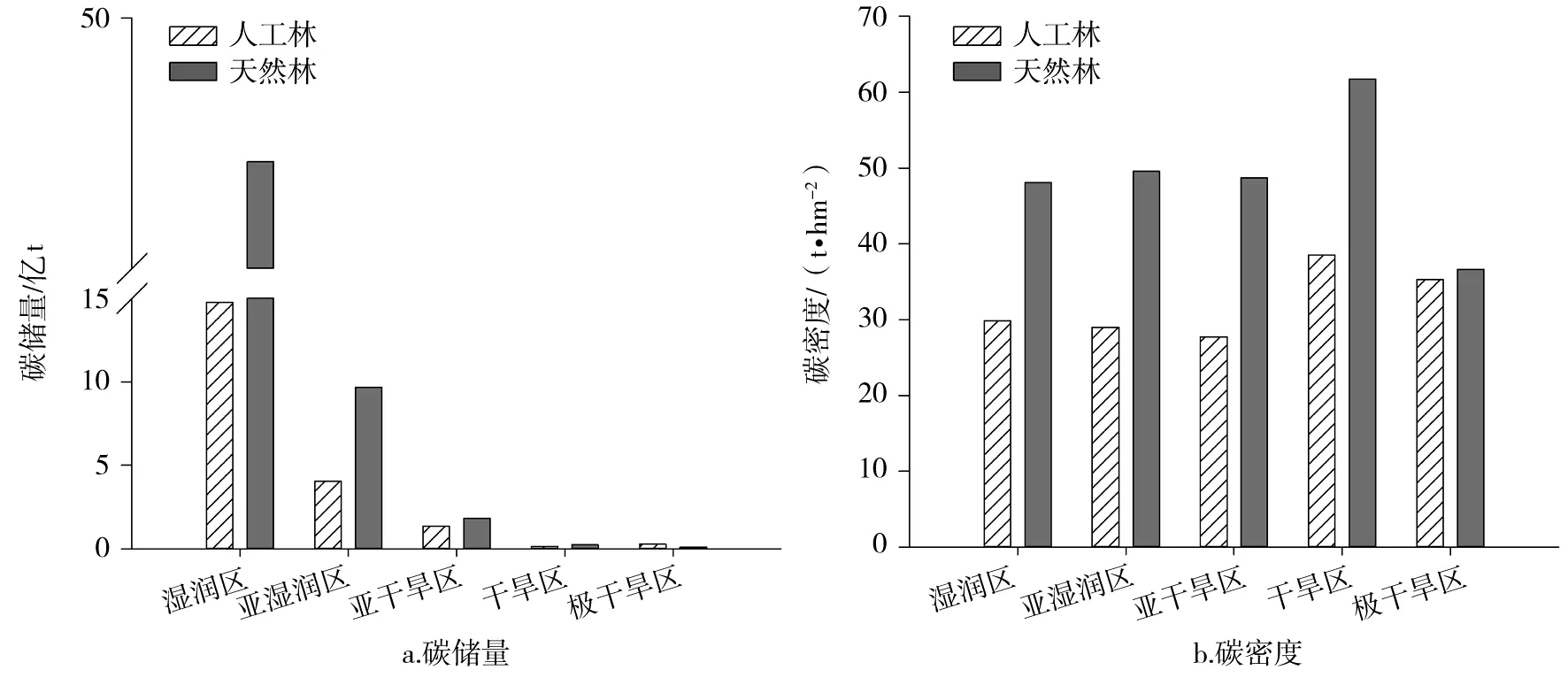

2.2 不同气候区碳储量和碳密度

根据各地的年干燥度系数,将全国划分为湿润、亚湿润、亚干旱、干旱、极干旱5个气候区[27]。各气候区天然林碳储量大小顺序为湿润区(47.13亿t)>亚湿润区(9.67亿t)>亚干旱区(1.83亿t)>干旱区(0.22亿t)>极干旱区(0.09亿t)。人工林碳储量为湿润区(14.78亿t)>亚湿润区(4.05亿t)>亚干旱区(1.34亿t)>极干旱区(0.26亿t)>干旱区(0.13亿t)。除极干旱区外,湿润区、亚湿润区、亚干旱区、干旱区天然林碳储量均高于人工林,分别是人工林碳储量的3.19倍、2.39倍、1.36倍、1.75倍。总体上看,碳储量和降水量密切相关,降水量高的区域,森林碳储量也高,这是由于降水量是林分生长的主要限制因子之一,湿润地区有大面积的森林分布,而极干旱区和干旱区森林面积较小。

各气候区天然林碳密度为36.61~61.69 t·hm-2,具体为干旱区>亚湿润区>亚干旱区>湿润区>极干旱区,除干旱区天然林碳密度较高外,其它气候区碳密度差异较小(图2b)。我国的干旱区主要为阴山、祁连山及天山一线以北地区及新疆、西藏交界的昆仑山区域,由于该区域森林多为生物量较高的亚高山针叶林,因此其碳密度最高。极干旱区主要是沙漠地区,林木生长受水分限制,同时由于受干旱和热相关的生理胁迫和死亡的影响,森林叶面积和生物量增量减少[28],碳密度最低。这意味着在大气候区尺度上,除了降水和气温外,林分类型也是影响林分碳密度的关键因素。人工林碳密度差异较小,为27.75~38.52 t·hm-2,具体表现为干旱区>极干旱区>湿润区>亚湿润区>亚干旱区,可能是人为因素对人工林存活、生长影响较大,干旱区和极干旱区的树木生长条件恶劣,需要高度的人工集约化管理才能保证其成活、生长,已经存在的林分具有较高的碳密度;而在湿润区和亚湿润区,经济林面积比例较高,这是人类定向培育的结果,导致了该区林分碳密度较低。天然林和人工林碳密度大小在不同气候区的表现并不一致,主要是受人为因素的影响。各气候区天然林碳密度均大于人工林,湿润区、亚湿润区、亚干旱区、干旱区、极干旱区人工林碳密度仅为天然林碳密度的62.11%、58.57%、56.95%、62.45%、96.39%,同样显示出天然林在固碳增汇方面具有明显的优势。

图2 不同气候区人工林和天然林碳储量、碳密度

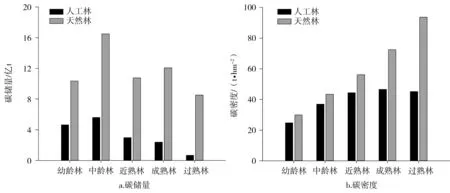

2.3 不同龄级人工林和天然林碳密度和碳储量

森林碳储量和固碳模式在很大程度上取决于林龄,林龄是影响人工乔木碳积累的主导因素之一[29-30]。天然林和人工林碳储量在林龄序列上整体都呈现先增后减的趋势,碳储量最高点出现在中龄林(图3a)。天然林各龄级碳储量为中龄林(16.49亿t)>成熟林(12.08亿t)>近熟林(10.76亿t)>幼龄林(10.37亿t)>过熟林(8.52亿t)。人工林各龄级碳储量为中龄林(5.6亿t)>幼龄林(4.64亿t)>近熟林(2.97亿t)>成熟林(2.38亿t)>过熟林(0.67亿t)。幼龄林和中龄林的碳密度值相对较小,再次表明当前我国无论是天然林还是人工林中都存在大面积的幼龄林和中龄林,成熟林和过熟林比例较低,林分结构不合理,随着林分的生长,我国森林的固碳能力将会有巨大提升。

整体上,随林龄增加,人工林具有快速的碳积累能力,其碳密度从幼龄林的24.85 t·hm-2迅速增长到成熟林的46.64 t·hm-2,达到峰值。此后进入过熟林阶段,碳密度略有下降,降为45.19 t·hm-2(图3 b)。这是由于乔木林在其生长阶段前期随林龄增长具有快速的碳积累能力,到某一特定林龄后,由于水分、营养的缺失,林分老化导致的死亡率升高[29-30]以及干扰、竞争[31]等因素,光合速率比呼吸速率下降更快,导致后期林分碳密度下降。天然林的碳密度从幼龄林的29.91 t·hm-2持续增加到过熟林的93.69 t·hm-2(图3 b),没有类似人工林的衰退现象,一方面是由于天然林结构复杂,多为异龄林且树种丰富,即使过熟林,也呈现出较强的固碳能力。另一方面,由于我国天然林林龄普遍较小,过熟林也很少有林龄足够长的林分,在整体上尚未表现出衰退的情况。

图3 不同龄级人工林和天然林碳储量、碳密度

对比人工林和天然林各龄阶的碳密度可以看出,在中幼龄林、中龄林、近熟林、成熟林、过熟林阶段,天然林碳密度分别是人工林的1.20倍、1.18倍、1.27倍、1.55倍、2.07倍,天然林的固碳能力明显高于人工林。这是由于天然林具备对物质生产有利的林分结构特征;人工林生产力短期来看较高,但长期来看,特别是在轮伐期短且集约栽培跟不上的情况下,其产量不能与天然林相比[32]。

总体上看,我国人工林管理的集约化水平较低,重造林轻管护,对造林后的抚育管理重视程度不够,导致人工林生产力水平低下。当前最紧迫任务是改善森林功能、提高单位面积乔木林分蓄积量。未来应提高人工林整个生长阶段的集约化管理水平,促进林分生长,提高其固碳能力,这也是我国森林碳汇能力的一个重要途径。

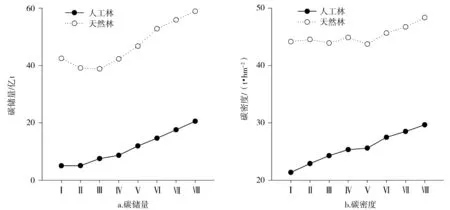

2.4 不同森林资源清查时期人工林和天然林碳密度和碳储量变化动态

天然林碳储量从第一次森林资源清查(1973—1976年)时的42.5亿t快速增加到第八次森林资源清查(2009—2013年)时的58.94亿t,增加了38.68%,年均增加约0.44亿t。人工林碳储量第一次森林资源清查时的5.04亿t快速增加到第八次森林资源清查时的20.56亿t,增加了3.08倍,年均增加约0.42亿t(图4a)。得益于我国实施的林业政策,从1989年开始,我国天然林和人工林碳储量都快速增加。尤其是20世纪90年代末,由于逐渐认识到生态保护的重要性,天然林保护工程和退耕还林工程开始实施,在2017年底,我国已全面禁止天然林的商业性采伐。前3次森林资源清查(1973—1988年)显示,天然林碳储量减少了3.63亿t,减少了8.55%,这主要与大规模的天然林采伐有关。人工造林力度也不断加大,资料显示我国森林碳汇的增量主要来自人工林的贡献,20世纪末的后20 a,人工林贡献了约80%的森林碳汇增量[33]。

人工林碳密度从第一次森林资源清查时的21.35 t·hm-2增加到第八次森林资源清查时的29.65 t·hm-2,增加了38.86%。天然林碳密度从第一次森林资源清查时的44.18 t·hm-2增加到第八次森林资源清查时的48.37 t·hm-2,增加了9.5%(图4b)。无论天然林还是人工林,其单位面积的固碳能力持续提升,表明我国森林质量持续改善。人工林碳密度增加幅度远大于天然林,表明在人为干预的情况下,人工林的固碳能力提升较快。集约栽培的人工林生产力较高,特别在热带和亚热带地区,据Evans[34]的研究,在热带和亚热带,人工林的生产力可为天然林的3~7倍。这也是我国大力实施人工造林的理论依据之一。人工造林作为我国应对气候变化和履行国际碳减排协议的重要举措,应继续大力实施。第五次森林资源清查(1994—1998年)时的碳密度和第四次森林资源清查(1989—1993年)时相比有明显的下降,这与第五次森林资源清查时对森林概念的界定变化有密切关系。一些原先郁闭度在20%~30%范围内的林分在第五次清查时也作为森林被纳入该次清查中,森林总面积有了较大增加,因此碳密度明显降低。

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ、Ⅶ、Ⅷ分别为1973—1976年、1977—1981年、1984—1988年、1989—1993年、1994—1998年、1999—2003年、2004—2008年、2009—2013年8次森林资源清查时段。图4 1973—2013年中国天然林和人工林碳储量、碳密度变化趋势

3 结论

各林区天然林和人工林碳储量差异较大,天然林为2.44~20.26亿t,人工林为0.18~8.05亿t。天然林、人工林碳密度分别为36.27~71.30、25.71~38.85 t·hm-2。各林区人工林碳密度均低于天然林碳密度。各气候区天然林和人工林碳储量与降水量密切相关,大小顺序均为湿润区>亚湿润区>亚干旱区>极干旱区>干旱区。各气候区天然林碳密度为36.61~61.69 t·hm-2,人工林碳密度为27.75~38.52 t·hm-2,大气候区尺度上,除了降水和气温外,林分类型也是影响林分碳密度的关键因素。人工林碳密度随着林龄的增大呈先升后降的趋势,而天然林的碳密度随着林龄增大呈现快速增加的趋势。天然林和人工林各龄级碳储量整体上都呈先增后减的趋势。

从20世纪70年代以来,我国天然林和人工林的碳储量、碳密度都有明显提高,尤其是人工林碳储量增加较快。综合天然林和人工林的特点,应采取不同的森林经营管理措施。对于天然林,要继续实施天然林保护工程,严加保护,以利于其自然恢复;同时加强天然林固碳方面的研究,探索更多固碳增汇的途径,科学经营天然林。对人工林资源以大力培育并高效发展工业人工林为主,实行集约栽培管理措施,改善群落结构,提高稳定性,保持高生产力,确保我国资源的可持续利用。