摩擦阻尼器的研究进展

2022-01-26石文龙张浩波上海大学力学与工程科学学院上海00444上海史狄尔建筑减震科技有限公司上海000

石文龙, 张浩波(. 上海大学 力学与工程科学学院,上海 00444; . 上海史狄尔建筑减震科技有限公司,上海 000)

0 引言

作为一种发生随机、不可预见、难以抗拒的强破坏性突发自然灾害,地震长期以来都严重威胁着人类的生存和发展。而通过改善建筑结构的强度、刚度、延性等自身属性来应对地震作用的传统抗震方法,又会在一定程度上增加成本,提升建筑材料的用量。

耗能减震设计方法通过在结构特定位置设置阻尼器,使阻尼器体系同结构协同作用,克服了传统抗震结构“硬碰硬”的设计方法,极大地分担了原结构的地震作用,减轻主体结构损伤,从而达到减震的目的[1-2]。相比其他阻尼器,摩擦阻尼器具有构造简单、安装方便、性能稳定、初始刚度大、性价比高等优点,稳定的出力使其连接构件的承载力计算更为容易[3]。在结构中安装的摩擦阻尼器可在正常使用荷载下不发生滑移,只提供附加刚度,并在中、大震作用下摩擦做功耗散能量,提供附加阻尼,达到减小结构响应的目的[4]。

本研究以摩擦阻尼器设计各阶段为脉络,整理摩擦阻尼器的类型并梳理其发展历程;根据大量前人研究归纳影响摩擦阻尼器性能的主要因素;整理国内外学者对摩擦阻尼器的常见试验研究形式,并介绍国内外关于摩擦阻尼器的工程案例作为参考;最后给出一些关于未来摩擦阻尼器设计研究方面的见解。

1 摩擦阻尼器的类型

摩擦阻尼器应用于建筑结构减震的历史最早可以追溯到1980年,Pall A S等[5]提出了摩擦缝的概念,通过在装配式结构的连接处设置滑动栓接缝,使摩擦组件同装配结构联动耗能,达到耗散地震输入能量的目的(图1)。

图1 滑动栓接缝Fig.1 Joint of sliding bolt

摩擦面之间的运动方式不同,后续学者的相关研究基于此展开,并发展成两个分支:平动与转动,且延伸出许多不同的摩擦阻尼器形式。

1.1 平动摩擦阻尼器

常见的平动摩擦阻尼器分为板式和筒式,二者均通过板件平面或筒壁面与摩擦面之间的相对水平滑动达到摩擦耗能的目的。

1.1.1 板式摩擦阻尼器

板式摩擦阻尼器脱胎于早期的长孔螺栓节点。早期的研究受限于材料本身以及跨学科研究尚未深入,对摩擦阻尼器的优化仅限于附加或改变其机构。1989年Fiyzgerald T F等[6]首次提出了一种附带Solon碟簧垫圈的长孔螺栓节点,发现该体系的滞回曲线近似为矩形,且水平向变形在拉压情况下均保持不变,其垫圈的设置保证了多个加载周期内稳定的螺栓预紧力(图2)。

图2 长孔螺栓节点Fig.2 Long-hole bolted connection

与长孔螺栓节点支撑式连接类似,朱力等[7]设计了一种摩擦型滑动消能支撑,发现此消能支撑较普通支撑耗能能力更强。同一时期,陈宗明等[8-10]提出一种摩擦剪切铰(图3),并对其进行了试验研究。杨蔚彪等[11]提出了一种二阶摩擦减振控制支撑框架结构,通过低周往复加载试验验证了二阶摩擦的可行性,即在中震下发生一阶耗能,大震下发生二阶耗能。

图3 摩擦剪切铰Fig.3 Friction shear hinge

随着材料升级以及加工工艺的提升,压电材料、电磁材料、记忆合金等材料逐渐应用于板式摩擦阻尼器的研究中。为满足变摩擦等需求,组件逐渐被加工成各种特定形状组装于阻尼器中。

2004年王伟等[12]提出一种永磁摩擦耗能装置,该装置出力连续可变,不仅可以实现控制力随结构层间位移改变,还可以根据装置初始位置的不同改变初始控制力的大小。关新春等[13]采用压电材料和磁致伸缩材料为驱动器,调节摩擦阻尼器摩擦面的正压力,进而达到调节摩擦力的目的。赵大海等[14]提出一种新型压电摩擦阻尼器,施加随时间变化的电压时,压电陶瓷驱动器提供的预压力也发生变化,压电摩擦阻尼器表现出稳定的性能和良好的出力。钱辉等[15]提出了一种兼具自复位功能和高耗能的形状记忆合金复合摩擦阻尼器,通过调节超弹性形状记忆合金丝的初始应变,阻尼器的滞回性能和摩擦力也随之改变。李澈[16]研制了一种变摩擦阻尼器,提出一种以弹簧-坡面摩擦机制为基础的“狗骨形”滞回曲线单元,并对其从试验、模拟、参数分析等多种角度进行了系统的研究。Kazutaka S等[17]研制了一种变阻尼力摩擦阻尼器,制作试件如图4所示,其原理如图5所示。因采用芯板波纹形式,阻尼器可在位移超过预定值时减小阻尼力,在循环工况下具有较高的耐久性能。

图4 变阻尼力摩擦阻尼器正视图及后视图Fig.4 Front and rear view of friction damper with variable damping force

李华等[18]提出了一种新型金属变摩擦耗能阻尼器,通过改变金属摩擦面的摩擦面积,使摩擦系数具有随位移变化的特性。师骁等[19]提出一种用于高层建筑的含摩擦阻尼器钢连梁,采用高强螺栓与碟形弹簧串联,为摩擦界面施加正压力,以减小温度应力等因素对摩擦力的影响,保证了摩擦阻尼器以外的型钢梁段即使在罕遇地震作用下也保持预期弹性,损伤只发生在摩擦片-钢板界面。

图5 变阻尼力摩擦阻尼器原理Fig.5 Principle of friction damper with variable damping force

为了更具效率地对该类摩擦阻尼器进行研究,有限元分析软件也逐步运用到研究中。2018年陈占江等[20]提出了一种双压簧平板式变摩擦阻尼器,利用ABAQUS软件对该阻尼器进行数值模拟,推导出其恢复力模型等效阻尼比的计算式。戢广禹等[21]将大尺寸形状记忆合金(shape memory alloy,SMA)弹簧与摩擦耗能装置进行组合,提出一种新型SMA 弹簧摩擦阻尼器,研究其在不同加载速率、位移幅值及摩擦板法向力影响下的滞回性能变化规律。Mohsen Amjadian等[22]研究智能/半主动电磁摩擦阻尼器在多层基础隔震结构地震反应控制隔震层中的应用,验证了半主动控制理论对隔震结构地震反应的控制能力。王涛等[23]提出了一种损伤可控的混合耦合梁,引入的不确定性使得传统RC耦合梁或其他类型阻尼器的固有特性明显降低。

1.1.2 筒式摩擦阻尼器

借鉴黏滞阻尼器的筒状外形,出现了很多形状相似的筒式摩擦阻尼器。由于筒式摩擦阻尼器具有形式简单、安装形式可借鉴筒状黏滞阻尼器、阻尼计算可参考线性滞回阻尼等优点,其在结构计算中十分方便。

1990年Aiken等[24]首次提出了一种可复位的Sumitomo筒式摩擦阻尼器。李惠等[25]研究了一种向心式变摩擦阻尼器(图6),探讨其在结构中自由振动和强迫振动时的动力特性、动力反应特点和结构抖振机理,给出了结构的非线性反应谱。

与板式摩擦阻尼器类似,筒式摩擦阻尼器的后续研究也多集中在加工工艺的改进以及引入部分其他领域的材料,不断提升新型摩擦阻尼器性能优势的同时,也在后续的研究设计中采用有限元软件进行辅助。

图6 向心式变摩擦阻尼器Fig.6 Centripetal variable friction damper

2004年彭凌云[26]对向心式摩擦阻尼器的工作原理和滞回性能进行了理论分析和应用研究,对比其他阻尼器,采用非线性动力反应分析方法分析了向心式摩擦阻尼器(滞回单元)在减震控制中的应用。赵东等[27]提出了一种用于重型机械领域的新型摩擦阻尼器(图7),并结合有限元分析证明了该摩擦阻尼器良好的减振效果;随后又将其创新性地应用于建筑结构的振动控制中,利用振源信号进行反馈控制,增大了阻尼器的耗能能力,提高了减振效果[28]。

图7 新型重型机械摩擦阻尼器Fig.7 Novel friction damper used for heavy machinery vibration control

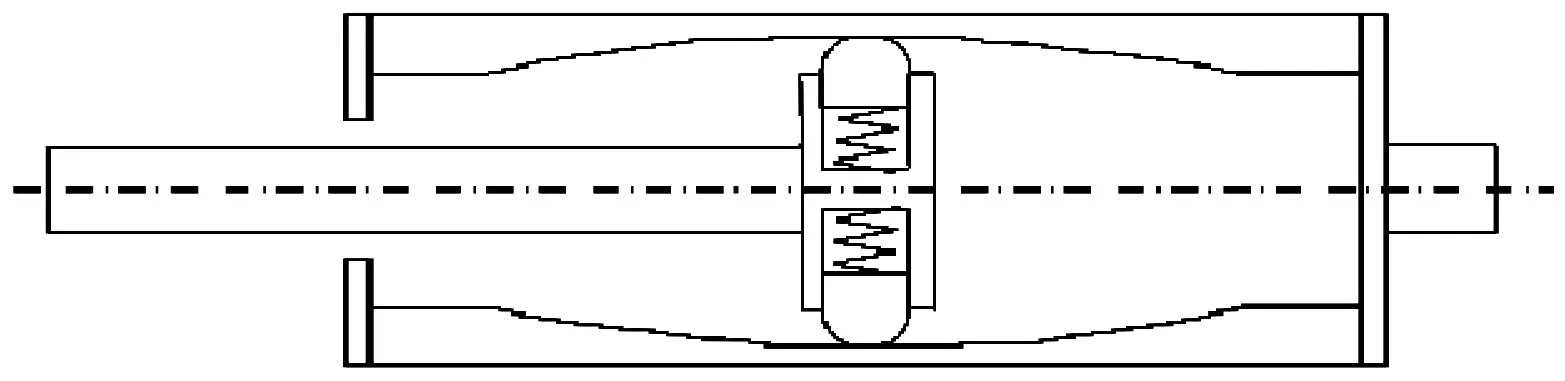

彭凌云等[29]提出一种拟线性摩擦阻尼器,该阻尼器具有与位移量有关联的线性滞回阻尼的基本特征,基于弹性力学给出的近似计算公式能够反映试验得到的阻尼器滞回特点。滕睿等[30]提出了一种具有持续可变滑移后刚度的摩擦型阻尼器(图8),该阻尼器采用套筒活塞式结构,摩擦片通过橡胶层固化到活塞上,橡胶层同时为摩擦片提供面压,持续增长的刚度和出力有利地改善了结构的抗倒塌性能。

图8 持续可变滑移后刚度摩擦阻尼器Fig.8 Friction damper with continuously variable post sliding stiffness

彭凌云等[31]提出一种具有变刚度特征的管式变摩擦阻尼器。如图9所示,其通过在套筒壁中摩擦环初始所在部位适当开缝,进而实现摩擦力的变化,使得系统具有半主动变刚度的特征。刘学凯[32]提出一种反馈控制摩擦阻尼器,分别从结构设计、耗能理论分析、仿真模拟、试验研究四个角度论证了该阻尼器与传统摩擦阻尼器相比具有更好的耗能减震效果。

图9 管式变摩擦阻尼器Fig.9 Tubular variable friction damper

朱军强等[33]设计了一种基于半主动控制的新型压电摩擦阻尼器,利用压电材料在不同电压情况下做功达到主动控制,配合ABAQUS有限元软件进行动力时程分析,解出此阻尼器的滞回曲线。王社良等[34]提出了一种新型半主动压电摩擦阻尼器,对压电陶瓷的电压位移关系进行理论和试验分析,得到压电摩擦阻尼器在不同预压力和不同工作压电陶瓷数量下的出力性能和摩擦系数。

高毅超等[35]研发了一种自复位变摩擦阻尼器,对其进行确定及随机地震反应分析,发现该阻尼器可以明显降低结构的位移反应,且其位移控制效果基本上不随输入地震动加速度峰值的变化而改变。刘云帅等[36]提出用一种新型自复位摩擦阻尼器和聚四氟乙烯滑板支座代替传统的隔震支座,并验证了该隔震桥梁体系的效果。B Westenenk等[37]提出了一种新型自定心摩擦阻尼器的设计和工作原理,并建立了简单的数学模型和试件来描述该阻尼器的滞回循环行为。

1.1.3 其他类型的平动摩擦阻尼器

为适应不同的环境需求及阻尼器耗能能力,许多学者还研究了一些新型平动摩擦机构。

王伟等[38]提出了一种电磁摩擦耗能装置,该装置可以根据结构控制层的层间位移来调节工作电流,克服了普通摩擦耗能装置控制力不可变的不足。Sadegh等[39]采用PD/PID控制器对某基准隔震建筑物进行抗震控制,并利用遗传算法对这些控制器进行优化,使之在闭环结构系统的性能和鲁棒性之间建立平衡。尚守平等[40]提出一种钢筋混凝土摩擦阻尼器,将其与钢筋沥青隔震墩组合成一种全新的复合隔震层,并研究了钢筋混凝土摩擦阻尼器对上部结构动力响应的影响。Marcelo等[41]研究了一种通过改变摩擦关节中的法向力来进行调整的可调辅助质量阻尼器,并评估其减振效果。

简言之,随着相关学者对平动摩擦阻尼器研究的不断深入,该类型阻尼器衍生了许多跨学科的改良,具有更加优异的效果。但由于运动方式本身的限制,当其布置在工程结构中时,占据空间大则成为了一个突出的问题。

1.2 转动摩擦阻尼器

与常见的平动阻尼器不同,转动摩擦阻尼器主要依靠阻尼器组件与摩擦材料之间的相互转动耗散地震输入的能量,且表现形式多为板式。

最早的转动摩擦阻尼器可以追溯到1982年Pall A S等[42]首次提出的钢框架建筑抗震设计概念,即在X形框架结构支撑体系中设置滑动摩擦装置,这也正是最早的Pall摩擦阻尼器(图10)。在大震作用下,地震输入的大部分能量从主要结构构件的塑性屈服耗散转为在摩擦装置滑移过程中机械耗散,大幅提高了框架结构抵抗地震破坏的能力和损伤控制的潜力。Pall摩擦阻尼器在结构框架中的安装如图11所示。

图10 Pall摩擦阻尼器Fig.10 Pall friction damper (PFD)

图11 Pall摩擦阻尼器框架安装示意图Fig.11 Frame installation diagram of Pall friction damper

此后数年间,围绕Pall摩擦阻尼器的大量研究接连涌现。Filiatrault A等[43-44]在Pall摩擦阻尼器中嵌入制动垫块,并对其进行循环荷载试验,试验结果表明:该阻尼器工作性能稳定,耗能能力强,循环加载50次基本不出现退化,滞回曲线接近理想矩形。一年后Filiatrault A等[45]又从能量角度考量了Pall摩擦阻尼器在地震作用下的设计,提出了一种数值模拟方法,并利用随机地震模型量纲分析推导出最优滑移荷载与地震加速度的线性相关性。结合结构抗震设计中的相关参数,Filiatrault A等[46-47]又给出了Pall摩擦阻尼器结合基本设计参数的简单程序,并进行了数值敏感性和参数化研究,得到最优滑移荷载与地面运动幅值的相关性,并在后续研究中考虑结构性质及施工地面运动,给出了含Pall摩擦阻尼器结构的地震设计谱。随后Aiken I D等[48]提出了一种无源耗能摩擦阻尼支撑,并将该体系与等效抗弯偏心支撑框架进行比较。

1995—2006年,哈尔滨建筑大学(2000年后并入哈尔滨工业大学)数位学者针对Pall摩擦阻尼器进行试验探究和文献学习,并发表了数十篇成果。

欧进萍等[49]最先将Pall摩擦阻尼器与软钢屈服阻尼器进行比较,验证其在稳定方面所具有的优势。周云等[50]和刘季等[51]又分别对两种不同的摩擦耗能支撑采用了同样的试验方法,着重考量有、无摩擦片和摩擦材料的相关属性对摩擦阻尼器耗能的影响。吴斌等[52]通过对Pall 摩擦阻尼器的机构变形分析,建立了阻尼器芯板螺栓槽孔的设计方法。同年周云等[53]则基于先前对两种不同摩擦阻尼器的试验结果,组合提出了“双摩擦耗能器”。周云等[54-55]在圆环阻尼器和摩擦阻尼器的基础上展望了新型复合阻尼器的前景,随后又提出钢屈服摩擦复合耗能器,并对其进行了系统的研究。

在对Pall摩擦阻尼器进行理论和试验分析的基础上,吴斌等[56-58]分别对前文所提出的拟黏滞摩擦耗能器进行了试验研究、参数分析和高层模拟,验证其良好的性能。

随着非线性力学理论和土木工程学科的不断交流,吴斌等[59]对T型芯板摩擦阻尼器加入了非线性分析,一方面从分析方法上更严密地论证了T形芯板摩擦阻尼器和Pall摩擦阻尼器的滞回特性不受支撑屈曲力影响这一结论,另一方面也揭示了支撑拉力在阻尼器起滑后并非保持常数,而是呈显著增加趋势,以及在相同的摩擦力条件下支撑最大拉力与支撑刚度呈密切正相关关系。欧进萍等[60-61]结合主动控制概念,将压电陶瓷驱动器和Pall 摩擦阻尼器结合,提出了智能型压电变摩擦阻尼器,并将压电垫圈应用于T型芯板摩擦阻尼器中,通过压电垫圈调节预紧力,达到控制效果。吴斌等[62]从Pall摩擦阻尼器四连杆机构的几何非线性变形特征出发,分析了T形芯板摩擦阻尼器的滞回特性以及支撑的受力特点,发现在不考虑几何非线性的情况下支撑的最大拉力可达起滑时的2~3倍。之后吴斌等[63-65]对Pall摩擦阻尼器也进行了非线性分析,采用数值分析的形式深入研究了Pall摩擦阻尼器的性能,并将黏滞阻尼器、拟黏滞摩擦阻尼器和T型芯板摩擦阻尼器的减震性能进行对比,结果表明T形芯板摩擦阻尼器的位移控制效果略好于拟黏滞摩擦阻尼器,而后者的加速度控制好于前者,且在大变形下有利于减小柱子的轴压比。

吴斌等[66]还提出了一种结构简单的新型Pall摩擦阻尼器(innovation Pall friction damper,IPFD),利用虚功原理对其进行受力分析,并与原PFD进行比较,结果表明两种阻尼器产生的阻力与摩擦力相同,但在易于制造和组装方面IPFD更具优势。

杨飏等[67-68]将压电陶瓷和T型金属摩擦阻尼器结合起来,提出了T型压电变摩擦阻尼器及其三种阻尼力模型,得到的结论为压电变摩擦阻尼器可以试验位移相关或速度相关的阻尼力模型,可调阻尼力可以达到设定阻尼力的2.5~3倍。随后对包含此压电变摩擦阻尼器的结构进行数值分析,合理设定压电驱动器电场强度与阻尼器相对位移和速度的系数,结果表明半主动和拟黏滞型压电摩擦阻尼均对结构的位移和加速度反应有良好的控制效果。

与此同时,广州大学团队基于7种基础模型研制了复合型摩擦消能支撑,冼巧玲等[69]首次提出了复合型摩擦消能支撑(图12),分别从设计、试验及工作机理三个方面予以分析。试验包含7种矩形方框试件:纯角点耗能、增加交叉斜杆、交叉斜杆两端开槽、斜杆直角杆都开槽、交叉斜杆中间开槽、交叉斜杆中间开槽且与体系支撑一体、交叉斜杆互不干扰,并将其放入动力分析模型及整体结构中进行分析,发现摩擦消能支撑具有以下优点:初始刚度较大,反向性能稳定饱满,退化弱,性价比高,耐久好。

李向真等[70]对摩擦消能支撑进行了非线性刚度的相关分析,从单元刚度矩阵的角度分析了之前研究并试验的7种摩擦消能支撑中的两个,为摩擦阻尼器在地震中的分析提供了对应的理论模型。欧海龙[71]对摩擦消能支撑进行了深入的减震分析与研究,内容包含装置的非线性刚度分析、弹塑性动力时程分析及其在时程分析中的参数优化。

图12 复合型消能支撑Fig.12 Mix energy dissipation bracing

后续其他学者关于Pall摩擦阻尼器等支撑型摩擦阻尼器及其变体的研究集中在将原有的阻尼器与结构计算软件的结合上。薛素铎等[72]利用SMA的超弹性特性,将SMA丝与摩擦阻尼器复合,提出一种SMA复合摩擦阻尼器,研究其工作机理和设计方法,并建立了理论模型。韩建等[73]设计了一种T形芯板摩擦阻尼防屈曲支撑体系,并对其滞回特性和支撑内力影响进行了有限元ANSYS试验仿真分析,结果表明该摩擦阻尼器受力较普通摩擦阻尼器更加合理,耗能能力更强。王茜茜等[74]提出了一种具有简单控制律的半主动摩擦阻尼器,通过时程分析计算并讨论了安装半主动摩擦阻尼器的结构在地震作用下的响应控制效果。

Mualla I H[75]提出了一种新型的摩擦阻尼器,如图13所示,研究其在不同的强迫频率、位移幅值、螺栓夹紧力和预应力筋力等参数下的响应。

图13 旋转摩擦阻尼器(FDD)Fig.13 Friction damper device (FDD)

Kim J等[76]提出了一种连接高强度预应力筋的旋转摩擦减振器组合体系,根据非线性动力分析结果研究了它们的抗震性能和渐进抗湿陷性能。鲍华峰[77]提出一种新型转动摩擦耗能梁柱节点,并对布置了该节点的钢框架进行Push-over分析和动力时程分析,发现采用耗能节点的钢框架在两种分析中均表现出良好的抗震性能。张纪刚等[78]通过ANSYS软件对新型Pall-BRB的滞回特性进行分析,结果表明防屈曲支撑在拉压循环荷载作用下均能达到屈服,拉压承载力基本一致。张纪刚等[79-80]又提出了一种PFD-SMA 支撑体系,结合Pall 摩擦阻尼器和形状记忆合金的优点,认为该体系具有强耗能能力和自复位功能;之后又根据摩擦力和SMA 的刚度、支撑长度、最大恢复应变及弹性模量等,分析了PFD-SMA支撑体系的滞回性能,结果表明该体系具有较好的耗能能力,即使在抱死的情况下SMA 支撑本身也会耗能。

基于前期的研究结果,Monir等[81]提出了一种改进的旋转型摩擦型阻尼器(图14)。该阻尼器由5个中部旋转摩擦铰与4个角部活动连接铰构成,通过撑杆与钢框架进行连接,框架受到水平推力时发生侧向变形,带动撑杆运动,利用5个摩擦铰处的钢板与摩擦垫片之间的相对摩擦耗散输入的能量。

图14 改进的旋转摩擦阻尼器Fig.14 Modified friction damper

国巍等[82]针对一种新型旋转摩擦阻尼器,研究尺寸和参数等变化对其性能的影响,并采用ABAQUS探究其特殊的力-位移关系。同年,隋伟宁等[83-84]采用ABAQUS有限元软件对转动摩擦阻尼器的力学性能进行数值模拟,分析中考虑了转动摩擦阻尼器的螺栓预紧力大小、转动摩擦系数和摩擦面个数3个设计参数,结果表明多层钢框架结构中的转动型摩擦阻尼器具有良好的耗能减震效果。随后Guo W等[85]通过数值方法和实验方法研究了转动摩擦阻尼器(rotate friction damper, RFD)矩形流场的滞回特性。

Xu G等[86]提出了一种带有旋转摩擦减震器的连杆式支撑杆,研究连杆系统转角与结构层间位移角之间的关系,以非线性数值分析理论为基础,采用数值模拟程序对一3层梯式钢框架连杆机构进行分析,并提出了最佳滑力矩范围。H Jarrahia等[87]提出了一种适用于非弹性单层钢结构抗弯矩框架地震振动控制的优化设计方法,通过最小化地震输入能量与分散能量的比例来优化人工地震作用下的能量参数,结果表明:与未加控制的结构相比,受历史地震影响的最优RFD结构在各项指标上均表现出较好的抗震性能。朱力华等[88]提出一种由多种耗能单元组成的新型格栅式摩擦阻尼器,并对耗能单元设计试验,结果表明:耗能单元具有预期的屈服后刚度硬化行为,表现了多阶段耗能特性。

转动摩擦阻尼器具有不同于平动摩擦阻尼器的特点,在结构安装中可以布置在梁柱节点等位置,同时由于其独特的运动机制,需要在阻尼器加工等方面多加考虑。

2 摩擦阻尼器的性能影响因素

从以上学者的研究内容可知,为了提升摩擦阻尼器的性能,还需从其耗能原理和机构优化方面进行研究。摩擦阻尼器是利用摩擦阻尼原理,耗散由于振动而输入到结构中的能量的减震装置。摩擦阻尼也称库伦阻尼,它源于平面之间的相互摩擦,遵循能量守恒定律,实质上是一个机械能转化为热能的过程,例如汽车的刹车装置、涡轮叶片装置等。摩擦力的大小等于相互摩擦的两个平面上的法向压力乘以其摩擦系数,当物体处于即将滑动或正在滑动状态时,摩擦力可由下式确定:

F=μN

(1)

式中:F为摩擦力,方向沿接触表面切向且总是与运动方向相反;N为接触面法向压力;μ为摩擦系数,分为静摩擦系数μs和动摩擦系数μk。

尽管不同类型的摩擦阻尼器会采用不同的材料、摩擦介质以及不同的机械组合方式,但它们大都是由组合构件和摩擦片在一定外部预紧力的作用下组成的能产生滑动和摩擦力的机构,利用滑动摩擦力来做功耗散外部输入结构的能量[82]。在实际工程应用中,较常用的恢复力模型是理想弹塑性模型(图15)。摩擦阻尼器其常与支撑相连,其附加给结构的非线性力如下式[89]:

(2)

图15 摩擦阻尼器恢复力模型Fig.15 Restoring force model of friction damper

周云等[90]对不同影响因素下摩擦阻尼器的性能做了探究。结合式(1)我们可以看出,影响摩擦阻尼器性能的因素主要有两点:预紧力和摩擦系数,在此需要补充的第三点则是尺寸及环境因素。

2.1 摩擦材料的选择及处理

库伦表达式中摩擦系数μ的取值主要由摩擦材料控制。有多位学者研究了钢材之间的摩擦效应,也有一些学者将其他金属或合成材料运用在摩擦阻尼器中,旨在使摩擦阻尼器在工作过程中保持良好的工作性能或耐久性能。部分学者借鉴了运用在机械工程中的刹车片材料,该材料具有良好的耐磨性能和持续稳定的摩擦性能,不难想象其在建筑减震领域也会有良好的应用。

Grigorian C E等[91]就钢-钢表面、钢-黄铜表面两种类型的长孔螺栓节点进行试验,结果表明:与钢表面相比,黄铜-钢摩擦表面更加均匀,建模更加简单,连接件基本上保持恒定的滑移力。Mualla I H等[92]对摩擦阻尼器在不同摩擦材料、阻尼器单元和简谐激励下的非线性响应进行研究,结果表明其滞回性能和摩擦材料选择有极大的相关性,还找出了强迫频率、位移幅值、预紧力和支撑预应力对摩擦阻尼器性能的影响。魏文辉等[93]提出了一种新型黏弹性-摩擦阻尼器,根据其耗能特点和底部框架砌体结构的动力特性,提出在底部框架砌体结构设置黏弹性-摩擦阻尼器,以实现对结构抗震加固的目的。刘少波等[94]研制出一种能够发挥黏弹性阻尼器和摩擦阻尼器各自耗能特点的泡沫铝/聚氨酯复合材料(AF/PU)摩擦阻尼器,并对该阻尼器进行位移幅值、频率等相关性的性能试验和疲劳性能试验,结果表明:AF/PU 摩擦阻尼器的滞回曲线饱满,具有较高且稳定的阻尼比。叶良浩等[3]对采用刹车片作为摩擦材料的摩擦消能器进行单轴往复加载试验,试验时考虑了摩擦界面的面压、加载速率等因素对摩擦阻尼器力学性能的影响。

2.2 预紧力的施加方式及稳定控制

另一方面,库伦表达式中法向压力N的取值主要由施加在阻尼器上的预紧力控制。常见的预紧力主要由高强螺栓施加,为避免预紧力退化,也有学者在螺栓处增设碟簧,帮助螺栓在阻尼器工作过程中保持预紧力的稳定性。另一个较为常见的思路则趋向通过电信号等信号形式对预紧力进行主动控制,当信号等数据得以控制,预紧力的控制也成为了阻尼力控制的途径。张蓬勃等[95]研究了以铝板为摩擦材料的剪切式中间柱型摩擦阻尼器的力学性能和滞回曲线的特征,在不同螺栓轴力下,其摩擦系数没有明显影响,阻尼器的力学性能较稳定。

2.3 组件尺寸及环境因素

除了以上根据库伦摩擦公式推导出的影响因素外,许多学者发现组件尺寸以及摩擦阻尼器所处的环境同样对其性能产生了一定的影响。

吴斌等[96]首先对拟黏滞摩擦阻尼器的滞回性能和支撑内力进行分析,又分析了Pall摩擦阻尼器的框架位移、支撑刚度、摩擦力、阻尼器尺寸等诸多因素对其滞回性能的影响,得到了拟黏滞摩擦阻尼器相比较Pall摩擦阻尼器的诸多优势。吴斌等[97]还分析了框架位移、支撑刚度、阻尼器摩擦力、阻尼器大小、支撑倾角、支撑屈曲力等对T型芯板摩擦阻尼器支撑的受力影响,并采用数值分析方法给出了供设计计算的公式。

曾传旺等[98]研究了橡胶层厚度、螺栓转矩对橡胶型摩擦阻尼器力学性能和耐疲劳性能的影响,结果表明:随着橡胶层厚度的减小,橡胶型摩擦阻尼器的起滑位移、起滑阻尼力和摩擦负荷减小,当螺栓转矩为400 N·m时,其起滑阻尼力和摩擦负荷最大。

3 摩擦阻尼器的试验

试验作为一种重要的研究形式,应用在摩擦阻尼器中主要有以下几种:对阻尼器的往复加载试验、对带阻尼器结构的往复加载试验、对带阻尼器结构的振动台试验。

刘伟庆等[99]通过对二榀普通钢筋混凝土框架摩擦阻尼支撑单元施加低周反复荷载,研究了摩擦阻尼支撑框架的滞回特性、延性系数、强度与刚度退化、累计耗能和恢复力特性。

冼巧玲等[100-101]对复合型摩擦消能支撑进行了地震模拟振动台试验,并提出了消能滞回模型,结果表明:增设复合型摩擦消能支撑后,结构的地震加速度反应比普通交叉支撑结构减小约20%~40%,且地震烈度越大复合型摩擦消能支撑的减震作用越显著。

Colajanni P等[102]通过对地震作用下支座滑移幅值和频率进行统计分析,得到了采用摩擦阻尼支撑的单层框架的稳定加速度图,确定了y型耗能支撑体系力-位移曲线的合理建模方法。Liao W I等[103]对安装了旋转摩擦阻尼器的3层钢框架进行振动台试验,发现该摩擦阻尼器对减少建筑侧移的效果明显。

薛素铎等[104]对之前提出的SMA复合摩擦阻尼器进行了相应的试验研究,分析位移幅值、加载频率等对阻尼器等效刚度、单位循环耗能和等效阻尼比的影响,并与理论分析结果进行对比,结果表明SMA复合摩擦阻尼器在加卸载循环下会形成比较稳定的滞回曲线,具有良好的耗能能力。

Ji-Hun Park等[105]提出了一种等效线性化技术,对安装有旋转摩擦阻尼器的小型3层剪力建筑模型进行振动台试验,得到相应的线性系统,并将这些等效线性系统的固有频率、模态阻尼比和响应量与实验结果进行比较。B G Morgen等[106]补充了梁柱转角摩擦阻尼器的试验研究方案,包含两种不同的摩擦界面类型分别在三角形和正弦波形下进行加载。

韩建强等[107]修改设计了主动摩擦板和从动摩擦板凹槽,使得主动摩擦板同从动摩擦板相互卡住,防止横向位移,并增设碟簧防止预紧力损失。李征等[108]将所研发的板式摩擦型阻尼器引入钢木混合剪力墙中,通过3个试件的往复加载试验研究了钢木混合剪力墙的抗侧机理,试验结果表明:阻尼器激发力越大试件初始刚度越高,但木剪力墙损伤更严重。

作为工程结构采用的耗能减震装置,除了需要在实验室中验证摩擦阻尼器在各种位移下的性能,还需要将其放在结构中进行研究,以求其在地震来临时表现出良好的耗能效果,保证主体结构的安全。

4 摩擦阻尼器的工程应用

摩擦阻尼器应用在工程中的案例仅见于少量文献资料中。吴波等[109]以东北某政府大楼为研究对象,采用摩擦阻尼器对其进行加固,并进行了结构化设计分析和模型试验,结果显示该结构虽然在大震下产生了较为严重的破坏,但由于其整体性良好,并没有发生倒塌现象,完全满足加固的要求。

刘伟庆等[110]采用摩擦阻尼器支撑钢筋混凝土框架结构设计了地处地震高烈度区的江苏新沂市某商业楼,并对耗能支撑框架结构的抗震设计方法、复合耗能器滑移荷载的确定、复合耗能器的研制等做了初步的探讨。

瞿伟廉等[111-112]分析了以压电材料作为作动器的变摩擦阻尼器,用于考量高耸钢塔半主动风振控制的效果;之后又提出了一种半主动摩擦阻尼器,通过调整阻尼器的起滑力来改善被动摩擦阻尼器的耗能减振性能,建立合肥电视塔的空间析架有限元模型和串联多自由度体系模型,进而提出了一种基于次优控制理论的半主动控制策略。

Hale T H等[113]对美国加利福尼亚州Sacramento的一个钢架水箱进行了非线性时程抗震分析与设计(图16),将Pall摩擦阻尼支撑框架加固方案与原基础隔震加固方案进行了比较。

图16 美国加利福尼亚州Sacramento钢架水箱Fig.16 Sacramento steel frame water tank in California,USA

欧进萍等[114]将T形芯板摩擦阻尼器应用于云南省洱源县振戎中学食堂,以提高其结构抗震能力。

在实际工程案例中,由于缺少相关的规范支持且宣传力度不足,摩擦阻尼器在国内尚不是一种常见的阻尼器。设计摩擦阻尼器结构时主要参考以下两本规范:建筑消能减震技术规程(JGJ 297—2013)[115]、建筑抗震设计规范(2016年版)(GB 50011—2010)[116]。本文仅列举几个相关的工程案例以供参考。

如图17所示,天庆苹果小镇一期为高层住宅小区,对居住的舒适度和结构的安全性能均有要求,连梁式摩擦阻尼器的采用使得居住者的舒适度得以提高,并在抗震性能上有显著提升。

运河宿迁港产业园智能仓储区[115]地处宿迁高烈度区[图18(a)],大跨度厂房结构的修建极具难度,尤其是在抗震性能方面需要很大保障。采用如图18(b)所示的摩擦阻尼器,使得结构变为减震体系,既可以在小震下提供附加刚度,又可以在大震中耗散地震能量,恰好满足了高烈度区厂房的需求。

图片来源:http://www.shidier.com/图17 天庆苹果小镇一期及其采用的连梁摩擦阻尼器Fig.17 Tianqing Apple Town (Phase I) and the coupling beam friction damper

图片来源:https://www.damptech.com/japan图18 运河宿迁港产业园智能仓储区及其摩擦阻尼器安装Fig.18 Intelligent storage area of Canal Suqian Port Industrial Park and the installation of friction damper

在国外,随着Mualla I H博士在旋转摩擦阻尼器方面的相关研究[92],丹麦Damptech公司也将旋转摩擦阻尼器应用到了许多建筑当中。如图19所示,日本最高的摩天大楼Abenobash高300 m,共62层,包括车站、百货公司、办公室、酒店、艺术博物馆和天文台。摩擦阻尼器的采用使得该建筑的抗震能力是日本政府规定的1.5倍。

综上所述,我们可以发现,随着像加固、高耸建筑、大跨厂房等建筑结构形式的出现,这些建筑的安全性、舒适性及其可能需要达到的特殊性能均体现在了结构抗震性能方面。在这些建筑结构中安装摩擦阻尼器能显著满足常规减震结构对耗能、抗倒塌性能方面的需求,解决结构的安全性问题。除此之外,由于摩擦阻尼器独特的刚度特性,使得一些小震下需要获得较大刚度的结构兼具了耗散能量和增加刚度的双重优势,进而起到小震下提供刚度、大震下耗散能量的作用。

5 结论与展望

本文以摩擦阻尼器为研究对象,在研究了摩擦阻尼器的摩擦原理、主要变量、相关学者的成果、近年来的相关创新后,阐述了其发展历程及研究现状,并基于此对摩擦阻尼器的研究给出结论及展望如下:

图19 日本最高的摩天大楼Abenobashi及 摩擦阻尼器Fig.19 Abenobashi,the tallest skyscraper in Japan and friction dampers

(1) 通过梳理摩擦阻尼器的发展历程,可将摩擦阻尼器的研究分为三个阶段:基于早期摩擦阻尼器机构的改进及优化、跨学科领域及优化材料的融合改进、采用有限元软件下的实例分析。然而实际情况下摩擦阻尼器往往在结构安装中较为复杂,大多需要通过耳板或连接支墩转换结构运动形式,在未来研究中亟需提出耗能形式更为直接的摩擦阻尼器,也可扩展如连梁连接等运用形式。随着有限元分析的逐步深入,模型与实际试件的关联程度也需深究,后续可就试验中的现象逐步改进模型中模拟参数及条件,使其更加贴近实际情况。

(2) 基于库仑摩擦理论,归纳影响摩擦阻尼器性能的主要因素有:材料、预紧力及组件尺寸。但以往的研究内容较单一,同时针对以上三种因素的研究鲜有报道。单就预紧力而言,以往对摩擦阻尼器的研究往往针对于减缓、削弱或主动控制螺栓的预紧力损失,较少就控制或减缓预紧性能损失的相关研究较少。随着承载-消能双功能的需求,未来可从复合角度研究性能更为优越的摩擦阻尼器。

(3) 整合现行摩擦阻尼器的试验形式,将其分为阻尼器往复加载、阻尼器结构往复加载以及阻尼器结构振动台试验三种。不同学者就试验改进方面进行了很多研究,但就试验精度方面往往依赖于设备本身的测试精度,未来研究中可以针对现有技术改进试验测试方案,进而得到更为精确的摩擦阻尼器试验结果

(4) 分析既有摩擦阻尼器工程应用案例,已有少量结构参照现行规范进行设计,但由于规范及计算方法尚不统一,往往需要借鉴其他类型阻尼器的计算方法。后续研究应就大量实际案例,结合在中、大震加载下多种软件中阻尼器的性能,整合统一的计算方法,以更好地保证结构安全;也应在各类新式摩擦阻尼器出现的同时,补充改进计算方法,使得摩擦阻尼器的运用更加普及完善。