《阅微草堂笔记》中的“寓言”小说探究

2022-01-21叶根华

叶根华

(宁夏大学 办公室,宁夏 银川 750021)

纪昀是我国古代著名文言小说家,年近七十而撰《滦阳消夏录》等五书,历时九年,合而为《阅微草堂笔记》。鲁迅先生对此书赞誉颇高,曰:“后来无人能夺其席”[1]。尤其值得注意的是,纪昀有意识地创作了部分“寓言”小说。这些“寓言”小说有何特点?其背后又蕴含着纪昀什么样的小说观念?是值得深入探究的问题。

一 《阅微草堂笔记》中的“寓言”小说及其特点

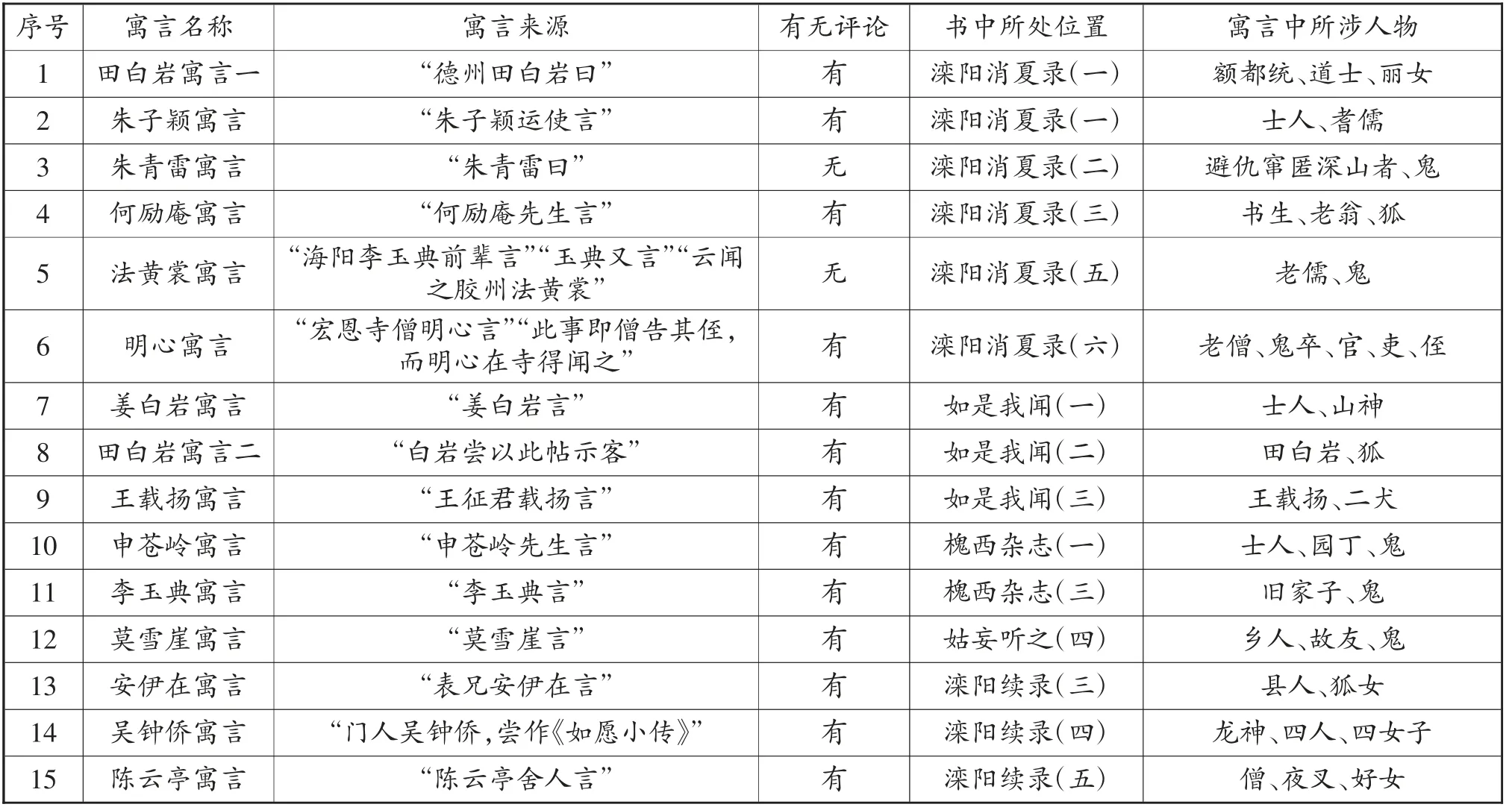

据统计,《阅微草堂笔记》中被其直接标明为“寓言”的有15 则,另外在行文中提及“寓言”者还有6处。15 则“寓言”小说具体情况如表1 所示。

表1 《阅微草堂笔记》15 则“寓言”小说情况一览表

对这15 则小说进行分析,笔者发现它们存在一些共性特点:一是普遍虚构。纪昀清楚地认识到,他所创作的这些“寓言”小说普遍是虚构的。如《滦阳消夏录》(一)“朱子颖寓言”,叙述士人至岱岳深处访经香阁事,纪昀指出,“此事荒诞”,是“虚构之词”[2]。又如《姑妄听之》(四)“莫雪崖寓言”,纪昀指其事“未必真有”[3]。再如《滦阳续录》(五)“陈云亭寓言”,叙述一僧在废寺中遭遇鬼怪事,纪昀指其为寓言,而陈云亭自辩平生不作妄语,并言:“此僧归路过仆家,面上血痕细如乱发,实曾目睹之”[4]。《槐西杂志》(一)“申苍岭寓言”,纪昀指出,“此语既未亲闻,又旁无闻者,岂此士人为鬼揶揄,尚肯自述耶?”,直言此为申苍岭“玩世之寓言”,申苍岭则以史传中“鉏麑下之词,浑良夫梦中之噪”来辩解[5]。其中争辩,虽未分高下,但纪昀言下之意,指认寓言虚构的态度是十分明晰的。二是散状分布。15 则直接标明为“寓言”的小说,在古代文言小说作品集中虽不多见,但对于《阅微草堂笔记》收录小说1201 则之总数(此总数根据吴波等辑校《阅微草堂笔记会校会注会评》,凤凰出版社,2012年版目录标示则数统计。)来说,“寓言”小说仍可以说是纪昀“偶一为之”之作。而且,所有“寓言”小说散布在《滦阳消夏录》《如是我闻》《槐西杂志》《姑妄听之》《滦阳续录》五书当中,如珍珠般点缀其间。三是寄寓深意。纪昀指出,“庄、列寓言,借以抒意”[6],“庄生、列子,半属寓言,义足劝惩”[7],表明寓言是作者有所寄托之言。15 则“寓言”小说当中,除《滦阳消夏录》(二)“朱青雷寓言”和《滦阳消夏录》(五)“法黄裳寓言”无评论文字外,其他均有作者或他人的评论。这些评论文字或长或短,但都是对寓言所蕴含寓意的进一步阐明。如《滦阳消夏录》(一)“田白岩寓言一”,叙述额都统阻止一道士剖丽女心之事,纪昀评论此寓言曰:“即所谓一家哭,何如一路哭也。姑容墨吏,自以为阴功,人亦多称为忠厚;而穷民之卖儿贴妇,皆未一思,亦安用此长者乎。”[8]阐明了“姑容墨吏”看起来是对“墨吏”一个或一家人的宽厚,但其背后却是让黎民百姓遭受苦难,其中蕴含的为官做人的道理至今亦发人深省。《滦阳续录》(五)“陈云亭寓言”,纪昀指出,“此公自作寓言,譬正人之愠于群小耳。然亦足为轻尝者戒。”[9]又如《滦阳消夏录》(一)“朱子颖寓言”,纪昀针对寓言内容发表了一大段关于汉儒之学、宋儒之学的议论,将二者的优缺点进行了详尽说明。两则无议论文字的寓言,读来也同样饱含深意。“朱青雷寓言”叙述一避仇者深山遇鬼而鬼惧之事,蕴含了比鬼更可怕的其实是人的道理,因此纪昀特意标明此为“青雷有激之寓言”。“法黄裳寓言”叙述一老儒遇鬼争辩事,深刻地讥讽了老儒的迂腐懦弱。

二 纪昀的“寓言”观念及其渊源

“寓言”一词,目前所见最早源于《庄子》。自《庄子》以后,寓言的概念并没有固化,而是在不断发展、嬗变,历代文人学者也进行了丰富的创作实践和理论阐释。近代以后,寓言研究者多从西方的寓言观念出发,对我国古代寓言进行界定、研究。对于《阅微草堂笔记》的研究,也一定程度上存在这样的倾向。有论者指出,“《阅微草堂笔记》是一部具有鲜明寓言性特征的小说”[10],认为除直接标明的寓言小说外,还存在“纪昀自己虚构创作的,其数量已难以考证”[11]。更有论者直接把它“作为一本古代寓言集”[12]。正如常森在《中国寓言研究反思及传统寓言视野》一文中指出,直到今天,中国寓言研究及寓言史的书写仅仅实践着“以研究者持有的当世的寓言观进行认定”这一种可能性,而缺乏“追寻历史上实际发生的对寓言的认知和定位”[13]。实际上,纪昀不仅是“寓言”小说的创作者,同时也是寓言的理论阐释者,其对于寓言有着清晰的认识。因此,为了更真实反映和认识纪昀的思想观念,本文论述的纪昀“寓言”小说仅限定在作者直接标明为“寓言”的15 则小说当中。

纪昀继承了《庄子》以来的寓言理论,将庄子、列子等先秦寓言奉为源头。《阅微草堂笔记》提及“庄列寓言”或“庄叟寓言”者3 次。检索《四库全书总目》,涉及“寓言”者有55 处,其中涉及庄子、列子寓言的有17 处。《四库全书总目》虽为四库馆臣集体智慧的结晶,但作为总纂官的纪昀几经删定,倾注了大量心血,体现和反映了纪昀的思想观念。考察纪昀关于寓言的诸多论述,我们可以清晰感受到,寓言在纪昀看来是一种与“正言庄论”[14]相对独特的表达方式或者说是言说风格,其基本特质就在于虚构性和寄寓性的统一。这与《庄子》“寓言”在精神特质上是一脉相承的。王庆华、杜慧敏《“寓言”考》一文指出,“把《寓言》《天下》结合起来考察可知,《庄子》之‘寓言’是指一种出于虚设、具有寄寓性质的论说方式,用这种方式来阐发事理更容易为人所接受。”(参见《求是学刊》2011 年第4 期,第124 页)。这一点,与我们对《阅微草堂笔记》中15则“寓言”小说特点的分析也是完全一致的。《四库全书总目》中,纪昀也同样反复重申了这样的“寓言”观念。如《春秋战国异辞》提要中指出,该书“虽其间真赝杂糅,如庄、列之寓言,《亢仓子》之伪书,皆见采录,未免稍失裁断”[15]。《增订论语外篇》提要中指出,该书“所采既罕异闻,又庄、列寓言亦复阑入”[16]。《论语逸编》提要云:“至于承蜩、弄丸乃《庄子》寓言,而执为实事”[17]。《独异志》提要云:“又如《列子》海人狎鸥、愚公移山事,皆摭寓言为实事,尤为胶固”[18]。《滑稽小传》提要云:“然所载皆《毛颖传》《容成侯传》之类,大抵寓言,无事实也”[19]。其中之意,都是指称寓言虚构之特质。又如《百感录》提要中指出,“是书仿《庄子》夔蚿罔两、《战国策》桃梗土偶之意,取虫鱼鸟兽作为寓言,以寄其不平之感”[20]。《夜灯管测》提要中指出,该书“凡一百篇,篇各标题,皆借事寓言,以示劝戒。大抵规仿《郁离子》而作”[21]。《丹麓杂著十种》提要云:“五曰寓言,假禽虫以示劝戒”[22];《客途偶记》提要云:“所谓义犬、义猫、义象诸记,疑寓言以愧背主者。”[23]其中之意,则是畅言寓言寄寓之特质。

正因为纪昀认为寓言的本质在于内在精神特质,所以寓言实际上与文体无关,诗词、文赋、杂著、小说等各种文体皆可为寓言。《四库全书总目》中,确认属于寓言的除《庄子》《列子》中的部分段落篇章外,还有《战国策》“桃梗土偶”、宋玉《高唐赋》、司空图《容成侯传》、韩愈《毛颖传》《石鼎联句》《革华传》《嘲鼾睡》、沈亚之《秦梦记》《异梦录》《湘中怨解》、李商隐部分《无题》诗、刘基《郁离子》、董汉策《补计然子》、林鸿《梦游仙记》诗一首、郭子章《蠙衣生剑记》下卷、陈相《百感录》、沈恺《夜灯管测》、贾三近编《滑耀编》部分篇章、王晫《丹麓杂著十种》中“寓言”、郑与侨《客途偶记》中“义犬、义猫、义象诸记”、景日昣《嵩岳庙史》“灵异类”部分篇章、张荣《挹青轩诗稿》序等。

但从《四库全书总目》来看,纪昀是反对寓言进入经、史类作品中的,这在《春秋三传事实广证》《皇王大纪》《春秋战国异辞》《嵩岳庙史》《七国考》的提要中可以得到印证。这反映了纪昀对于寓言特质的深刻认识。纪昀明确指出,“夫词人引用,渔猎百家,原不能一一核实;然过于诬罔,亦不可不知。”[24]对于寓言虚构的程度,纪昀也持较为中庸的态度。纪昀曰:“余尝谓小说载异物能文翰者,惟鬼与狐差可信,鬼本人,狐近于人也。其他草木鸟兽,何自知声病。至于浑家门客并苍蝇草帚亦俱能诗,即属寓言,亦不应荒诞至此。”[25]《四库全书总目》中《滑耀编》提要指出,“是书皆采录寓言,如送穷、乞巧、责龟、册虎之类,悉为收载”,“各篇之后,间附评语”,对于《送穷文》篇末“穷鬼本出有穷氏,尝从孔子游陈、蔡间,既而归鲁,舍于颜回、原宪家”的评语,就批评其“以圣贤供笔墨之游戏,亦佻薄甚矣”[26]。《青林杂录》提要,对于该书中“越有贵人操予夺之权,宠辱进退,惟其所专制。有三人谒之,一翼之行,举为邑;一为供仆隶之役,举为郡;一为奉溺器,遂举为郡邑长”一事,则批评曰“虽寓言以鸣不平,亦失之太甚矣”[27]。对于寓言的使用,纪昀的态度是“偶一为之,以资惩劝,亦无所不可;如累牍连篇,动成卷帙,则非著书之体矣”[28]。《去伪斋文集》提要对该文集“一切俳谐笔墨,无不具载”颇有微词,认为李汉编集《韩愈集》时“《杂说》仅数条耳;其他寓言,惟《毛颖传》《石鼎联句》编入集中;《革华传》《嘲鼾睡》诸篇,即不编入”,是“李汉所以为有识”的原因[29]。《广谐史》提要云:“夫寓言十九,原比诸史传之滑稽。一时游戏成文,未尝不可少资讽谕。至于效尤滋甚。面目转同,无益文章,徒烦楮墨。搜罗虽富,亦难免于叠床架屋之讥矣。”[30]

三 《阅微草堂笔记》中“寓言”创作蕴含的小说观念

通过纪昀“寓言”小说创作和寓言观念的考察,我们发现,《阅微草堂笔记》中的15 则“寓言”小说可以说是一个“特殊的存在”。其特点与纪昀整体小说观念看似契合,又时有抵牾,是深入全面透视纪昀小说观念的一面“棱镜”,也是一个理解纪昀小说观念恰到好处的切入点。

我们知道,纪昀在其小说中十分注重内容的真实感。门人盛时彦记录纪昀批评《聊斋志异》有二事未解,其一曰:“小说既述见闻,即属叙事,不比戏场关目,随意装点。伶玄之传,得诸樊嬺,故猥琐具详;元稹之记,出于自述,故约略梗概。杨升庵伪撰《秘辛》,尚知此意,升庵多见古书故也。今燕昵之词、媟狎之态,细微曲折,摹绘如生。使出自言,似无此理;使出作者代言,则何从而闻见之?”(《姑妄听之》盛跋)[31]纪昀所崇尚的是“如王仲任、应仲远,引经据古,博辨宏通;陶渊明、刘敬叔、刘义庆,简淡数言,自然妙远”(《姑妄听之》自序)[32],因此“不屑屑于描头画角”[33]。《四库全书》编纂也秉承这样一种观念,对小说家中所谓“诬谩失真”“妖妄荧听”“猥鄙荒诞”者,则黜而不载[34]。为了表明自己叙事的真实性,纪昀在大多数小说之前,都冠于“某某言”来为真实性贴上标签。在必要时,还要证明叙述人具有不虚言的品格或者不具备虚构能力。如其中佃户何大金夜守麦田遇其曾祖之鬼事,纪昀即引用自己父亲的话:“何大金蠢然一物,必不能伪造斯言。”[35]大学士伍弥泰言见悬崖石上有天生梵字大悲咒事,纪昀曰:“公一生无妄语,知确非虚构。”[36]在引门人汪辉祖《佐治药言》中所载事数条之后,纪昀曰:“焕曾(汪辉祖字)笃实有古风,其所言当不妄。”[37]赵鹿泉言孙虚船见黑白二冥使事,纪昀曰:“先生笃实君子,一生未尝有妄语,此事当实有也。”[38]纪昀还常常征引他人笔记来与自己笔下之事相互印证,营造一种真实不诬之感。如次女所言有农家子之妇归宁路上经墓林,入其中小便,后形神语音变异,农家子夜与同寝被鬼啖,纪昀征引《太平广记》说:“此与《太平广记》所载罗刹鬼事全相似,殆亦是鬼欤!观此知佛典不全诬。”[39]又言:“《杜阳杂编》记李辅国香玉辟邪事,殊怪异,多疑为小说荒唐。然世间实有香玉。”[40]纪昀从侄言有奴子吴士俊欲自缢遇鬼求代,有旧识丁文奎之鬼救之且送归事,纪昀言:“此余家近岁事,与《新齐谐》所记针工遇鬼略相似,信凿然有之。”[41]

但崇尚真实的纪昀为什么会在《阅微草堂笔记》中容忍明知为虚构的“寓言”小说呢?如果我们对《阅微草堂笔记》进行全面考察,就会发现在纪昀的小说观念中,真实与虚构并不是完全对立的,他反而在极力调和二者之间的矛盾,模糊二者之间的界限。《滦阳续录》(六)载“张浮槎《秋坪新语》载余家二事,其一记先兄晴湖家东楼鬼……其事不虚,但委曲未详耳……其一记余子汝佶临殁事,亦十得六七……”[42]对于同为小说的《秋坪新语》出现的这种状况,纪昀感同身受地指出,“所见异词,所闻异词,所传闻异词,鲁史且然,况稗官小说。他人记吾家之事,其异同吾知之,他人不能知也。然则吾记他人家之事,据其所闻,辄为叙述,或虚或实或漏,他人得而知之,吾亦不得知也。”[43]不仅如此,纪昀还善于运用“情理之辩”来消弭其虚构性。如《滦阳消夏录》(一)搬运术一则,纪昀论曰:“理所必无,事所或有,类如此,然实亦理之所有。”[44]《滦阳消夏录》(五)载李玉典言两生读书佛寺遇怪事,纪昀论曰:“两生断无自言理,又何以闻之?然其事为理所宜有,固不必以子虚乌有视之。”[45《]如是我闻》(一)献县韩守立妻俞氏刲肉燃灯令祖姑目复明事,纪昀论者“理所必无者,事或竟有;然究亦理之所有也,执理者自太固耳。”[46《]槐西杂志》(二)记宁夏布商何某一事,纪昀论曰:“人之性癖,有至于如此者!乃知以理断天下事,不尽其变;即以情断天下事,亦不尽其变也。”[47]不过,与其寓言观念一致的是,纪昀反对那种过分夸张、诬漫、猥鄙的虚构之词。所以在《秋坪新语》事后,纪昀补充道:“惟不失忠厚之意,稍存劝惩之旨,不颠倒是非如《碧云》,不怀挟恩怨如《周秦行记》,不描摹才子佳人如《会真记》,不绘画横陈如《秘辛》,冀不见摈于君子云尔。”[48]

由是观之,真实和虚构的关系,是纪昀小说观念的表征之一。但其背后实际更深层次蕴含着纪昀的另一个重要观念,那就是小说体例问题。上文曾分析15 则“寓言”小说的散状分布特点,虽不敢断言是纪昀有意的安排,但在一定程度上暗含着纪昀的小说观念。《滦阳续录》(四)之“吴钟侨寓言”,乃“门人吴钟侨,尝作《如愿小传》,寓言滑稽,以文为戏也。”[49]该则“寓言”小说言四人访道遇龙神各赐水府如愿女神,四人经历结局各一。纪昀曰:“此钟侨弄笔狡狯之文,偶一为之,以资惩劝,亦无所不可;如累牍连篇,动成卷帙,则非著书之体矣。”[50]所谓“著书之体”,即小说体例。“文章流别,各有体裁。”[51]纪昀具有很强的小说体例观念,在《阅微草堂笔记》中也得到了很好的体现。盛时彦指出:“故不明著书之理者,虽诂经评史,不杂则陋;明著书之理者,虽稗官脞记,亦具有体例。”(《姑妄听之》盛跋)[52]纪昀无疑是“明著书之理”之人。在《滦阳消夏录》成书之时,纪昀即曰该书“追录见闻,忆及即书,都无体例”(《滦阳消夏录》自序)[53],可见从一开始他就对著书体例有所关注。待《槐西杂志》成书之时,则曰:“其体例则犹之前二书耳”(《槐西杂志》自序)[54],可见其对体例的一贯要求。郑开禧在《序》中亦指《阅微草堂笔记》“体例谨严”。

正是出于这种体例意识,纪昀批评《聊斋志异》有另一未解之事:“《聊斋志异》盛行一时,然才子之笔,非著书者之笔也。虞初以下,干宝以上,古书多佚矣。其可见完帙者,刘敬叔《异苑》、陶潜《续搜神记》,小说类也;《飞燕外传》《会真记》,传记类也。《太平广记》,事以类聚,故可并收。今一书而兼二体,所未解也。”(《姑妄听之》盛跋)[55]所以,我们可以看出,纪昀批评《聊斋志异》“燕昵之词、媟狎之态,细致曲折、摹绘如生”的艺术描写是“表”,批评《聊斋志异》的体例不纯才是“里”。在《阅微草堂笔记》中,《如是我闻》(三)连贵事一则,“稍为点缀,竟可以入传奇”[56],《姑妄听之》(一)郭石洲言李生夫妇事一则,“可作传奇……与《桃花扇》相等”[57],此“传奇”虽非指传奇小说,但此两则故事作为纪昀笔下为数不多的故事曲折、描绘较为细致者,却“与《聊斋》之取法传奇者途径自殊”[58],只是记其崖略,不添藻绘。《四库全书总目》将“小说”分类于“子部”之下,“迹其流别,凡有三派。其一叙述杂事,其一记录异闻,其一缀辑琐语也”[59],不再把小说置于“史部”之下。陈文新认为,“这对于清理‘小说’,保持其纯洁性是必要的。”[60]唐传奇也因此被排除出了纪昀的“小说”而别入另册。所以,纪昀在小说中追问真实与虚构问题,其真正的目的是辨体,是为了反对传奇法对志怪小说体例的侵袭。换句话说,反对传奇的点缀之文和才子之笔,是为了使志怪小说保持其本来的体例。

纪昀的体例之争总体来说是成功的。陈文新指出,《阅微草堂笔记》在中国小说史上的意义,不仅在于其自身的成就奠定了它作为一个经典文本的地位,更在于它是子部小说这样一种文类的标本[61]。但细读《阅微草堂笔记》,其中两则故事又显得另类。《姑妄听之》(二)记齐某数千里外求父骨感动大盗事,纪昀曰:“余作《滦阳消夏录》诸书,亦竟忘之。癸丑三月三日,宿海淀直庐,偶然忆及,因录以补志乘之遗。傥亦潜德未彰,幽灵不泯,有以默启余衷乎!”[62]《槐西杂志》(四)载倪媪青年矢志白首完贞事,纪昀曰:“念古来潜德,往往借稗官小说,以发幽光。因撮厥大凡,附诸琐录。虽书原志怪,未免为例不纯;于表彰风教之旨,则未始不一耳。”[63]此二事均为志人而非志怪,所以纪昀自言“未免体例不纯”,但之所以不惜体例而必载之,其中原因就是为了彰显潜德、表彰风教。这与上文我们在分析15 则“寓言”小说特点时,纪昀反复强调其看重的正是寓言的劝诫警世作用的价值取向是完全一致的。正因为寓言有劝惩之义,这是根本内核,至于其他均“不必刻舟求剑尔”[64]。“圣人以神道设教”[65],他自持“先王神道设教之深心”[66],去抉择笔下之事,去裁汰笔下之文。正如《滦阳消夏录》(六)“明心寓言”中他指出的那样,“虽语颇荒诞,似出寓言;然神道设教,使人知畏,亦警世之苦心,未可绳以妄语戒也”[67]。所谓“著书者之笔”与“才子之笔”,不仅仅是志怪笔记与传奇体例的区别,更深层次的可能还在于其背后文学传统的差异。“才子之笔”体现的是“发愤著书”,而“著书者之笔”则是“温柔敦厚”文学传统的回归[68]。

在这种文学观念的指引下,真实与虚构、小说体例之类的问题都可以退而求其次,而实现道德教化的“教世之本志”(盛时彦序)则成为最终极的目标和原则。《四库全书总目》“子部小说家类叙”中指出小说的三大功能,即“寓劝诫、广见闻、资考证”[69],其中“寓劝诫”是首要的。纪昀在《滦阳续录》自序中回顾曰:“若夫立言之意,则前四书之序详矣。”[70]所详者为何?即所谓“小说稗官,知无关于著述;街谈巷议,或有益于劝惩”(《滦阳消夏录》自序)[71]、“大旨期不乖于风教”(《姑妄听之》自序)[72]云云。纪昀明确指出,“儒者著书,当存风化,虽齐谐志怪,亦不当收悖理之言。”[73]对纪昀此论,徐瑃点评道:“先生著书,不居理学之名,而无一字一句非讲明伦理,观此篇末数语,可以知其志矣。”[74]盛时彦也说:“先生诸书,虽托诸小说,而义存劝戒,无一非典型之言,此天下之所知也。”(《姑妄听之》盛跋)[75]郑开禧亦云:“公所著笔记,词意忠厚……大旨悉归劝惩。”(郑开禧序)俞鸿渐将其与《聊斋志异》相比较,云:“《聊斋志异》一书,脍炙人口,而余所醉心者,尤在《阅微草堂五种》。盖蒲留仙才人也,其所藻缋,未脱唐宋人小说窠臼;若《五种》,专为劝惩起见,叙事简,说理透,垂戒切,初不屑屑于描头画角,而敷宣妙义,舌可粲花,指示群迷,头能点石,非留仙所及也。”[76]曾国藩则曰:“所著《阅微草堂笔记》五种,考献征文,搜神志怪,众态毕具,其大指归于劝善惩恶。”(曾国藩《纪氏嘉言序》)[77]。徐瑃甚至专门“择其弥精而足警世者”编成一本《纪氏嘉言》,刊行于世。但有时这种强烈的道德实用主义表现得过分强烈,导致纪昀并未使志怪小说恢复到汉魏六朝的精神传统上去,虽然外在形态似乎一致,但从内在精神而言,他在对王仲任、应仲远、陶渊明、刘敬叔、刘义庆等“前修”的“缅昔”情怀中,不自觉地和他们相距越来越远。所以鲁迅先生指其“不安于仅为小说,更欲有益人心”,“较以宋晋人书,则《阅微》又过偏于论议”,“与晋宋志怪精神,自然违隔”[78],正此之谓也。