金融脱媒对商业银行经营绩效的影响

——基于13家上市银行的数据分析

2022-01-20徐彦杰

陈 昆,徐彦杰

(南京审计大学 金融学院,江苏 南京210000)

一、引 言

(一)研究背景

早在20世纪60年代,美国为了遏制银行间因为利率竞争所带来的不利影响,颁布了著名的“Q条例”,以此限制定期存款利率的最高上限。但当时的美国社会通货膨胀严重,伴随着“Q条例”而来的货币紧缩政策使得大量的储蓄存款资金脱离商业银行流向证券市场。

金融脱媒是指资金不经过商业银行,完成了从供给方到需求方的体外循环。随着资本市场的快速崛起,过去由间接融资为主的社会融资方式开始改变,直接融资与间接融资并重的模式开始出现。长期以来,商业银行保持的金融中介的重要地位受到冲击,人民币存款所占社会融资总规模的比重也开始下降。

我国的金融脱媒现象出现于20世纪90年代。经济全球化和改革开放的浪潮之下,我国的经济建设发展迅猛,社会融资规模总量逐年递增,为经济建设提供了强大的支持。随着改革开放的深入,我国的多层次资本市场不断完善,直接融资占社会融资总规模的比重开始扩大;商业银行作为金融中介的传统地位开始下降,在经济全球化和利率市场化的冲击下,我国的商业银行面临着严峻的挑战。我国社会融资存量总规模从2012年的88.95万亿元增长到2020年的284.83万亿元,在过去9年中增长了两倍多。而社会融资中的人民币贷款总量虽然连年递增,但人民币贷款所占社会融资总规模中的比重在过去9年之中跌落了10%;而企业债券与非金融企业股票融资所占的比重逐年上升,直接融资模式增长速度明显。我国商业银行受到金融脱媒的影响较大,尤其表现在作为主要盈利来源的传统存贷款业务;人民币贷款占比的降低,直接影响了商业银行的存贷款业务,影响了商业银行的盈利能力。

在这样的环境下,我国商业银行承受巨大的压力,传统上依赖存贷利差为主要利润收入的模式正遭到资本市场的强大冲击,难以继续下去。金融脱媒正在一步步蚕食商业银行在我国的主体地位的同时,也带来了发展契机。我国的商业银行在资金规模、客户规模、网点数量上仍占有巨大的优势,而且在国家和金融市场上的地位举足轻重,关乎国计民生。本文在此背景下,结合宏观经济数据以及选取的具有代表性的13家上市银行财报数据,对金融脱媒对于商业银行经营绩效的影响进行实证分析,以提供相应的对策供参考。

(二)研究意义

虽然目前我国的商业银行在金融市场上仍然是主流,但在复杂多变的全球经济环境下,商业银行应该积极调整经营策略以应对挑战,充分发挥主体作用、主导地位,将危机转化为机遇。金融脱媒是经济社会发展的必然产物,未来,直接融资会一改之前间接融资和商业银行对于社会融资规模的垄断地位,成为社会融资方式的主渠道之一。在这样的背景下,商业银行可以借鉴国外金融脱媒的优秀成果,结合我国的实际国情与政策,对金融脱媒展开深入的思考。

金融脱媒深化所带来的资本市场的崛起,改变了居民以往单一的投资渠道,促进了居民投资方式的多样化发展。受此影响,企业融资的渠道也因此拓宽;尤其是以往难以得到商业银行贷款的小微企业,这也从另一方面促进了我国经济的发展。研究金融脱媒对我国商业银行的影响,以应对金融脱媒的冲击,具有一定的实践意义。

二、文献综述

金融脱媒现象最先开始于20世纪六七十年代的美国,最先定义“金融脱媒”的是Hester(1969),他将资金在资本市场中流动,游离于银行这个传统金融中介之外的现象定义为金融脱媒[1]。Hamilton(1986)观点与Hester基本一致,他站在资金需求者的角度,将企业直接在资本市场上发行债券融资的行为定义为金融脱媒[2]。

Saffo(1998)最先提出了金融脱媒校正理论。由于金融脱媒校正效应,银行增加对业务创新的重视与投入,以提高其盈利水平[3]。Schmidt(1999)发现正因为金融脱媒校正效应,银行的功能和重要性并没有减弱;相反,银行可以转型,开展混业经营,进一步扩大业务范围[4]。Nissen(2000)认为金融脱媒的校正效应不会使得商业银行原有的作为金融中介的作用消失,反而会加大对金融产品的创新,使银行转型升级[5]。

我国的金融脱媒现象出现较晚,国内学者对金融脱媒的研究普遍晚于欧美发达国家。唐旭(2006)对金融脱媒的定义有广义与狭义之分,他将资金流向资本市场这一现象定义为狭义的金融脱媒,并将此归因于商业银行存款利率上限的存在;而在广义上的金融脱媒是指融资方不经过金融中介,通过在金融市场上直接发行债券的方式来筹集资金这一现象。唐旭认为,长期以来中国的信贷过度集中于银行,同时也将风险集中于银行,使得银行本身就存在着极大的经营风险;在对比国内商业银行与国外发展较好的商业银行之后得出,我国商业银行对利息收入业务的依赖性较重而且利差对比国外领先水平仍然较低;他认为必须发展中小企业贷款,开拓新的市场抵御金融脱媒的冲击[6]。

宋旺、钟正生(2010)也将金融脱媒分为狭义和广义上的定义,他们认为金融脱媒中的媒介在狭义上为银行,在广义上的定义为金融部门[7];他们从银行与金融部门这两个层面,从资产与负债这两个维度更细致全面地分析了金融脱媒中金融中介的变化[8]。他们从金融中介理论和证券化比率的基础上,进一步研究金融脱媒对于我国货币政策调整产生的影响,政府和相关主管部门必须引起足够的重视[9]。曾力、朱民武(2015)将银行为了抵御金融脱媒的冲击,而大力发展非利息业务的现象定义为“脱媒校正效应”,他们认为,商业银行应当重视产品创新与业务转型,大力发展非利息业务,积极应对金融脱媒的影响[10]。肖崎、赵允宁(2017)以证券化比率和影子银行比率为指标,进行实证研究;他们认为,我国商业银行的传统业务受到了金融脱媒的较大影响[11]。

笔者综合了国内外学者的研究成果,结合我国的实际情况,拟采用实证研究的方法,考虑到选取数据的权威性与代表性,选取13家上市银行的面板数据;从银行内部指标中选择解释变量;同时考虑到宏观因素的影响,将消费者物价指数与GDP增长率也纳入解释变量,探索金融脱媒对商业银行经营绩效的影响到底如何,以便为银行提供相应的对策。

三、金融脱媒发展现状及成因

(一)金融脱媒发展现状

自1990年我国第一个证券交易所——上海证券交易所创立以来,我国的资本市场逐步崛起,商业银行作为金融中介的传统地位不断受到冲击。资本市场的崛起将金融市场上的资金由长期以来的银行储蓄吸引过来;传统的一直以间接融资为主导的社会融资方式正在转变,直接融资正在占据越来越大的比重。商业银行作为金融中介的重要地位正在逐步下降,而商业银行吸收存款、发放贷款的传统业务将会面临严峻的考验,金融市场对于商业银行融资的依赖性将会逐渐降低。辛琪(1990)在对意大利的金融研究中采用了存款增长率来衡量金融脱媒程度[12]。

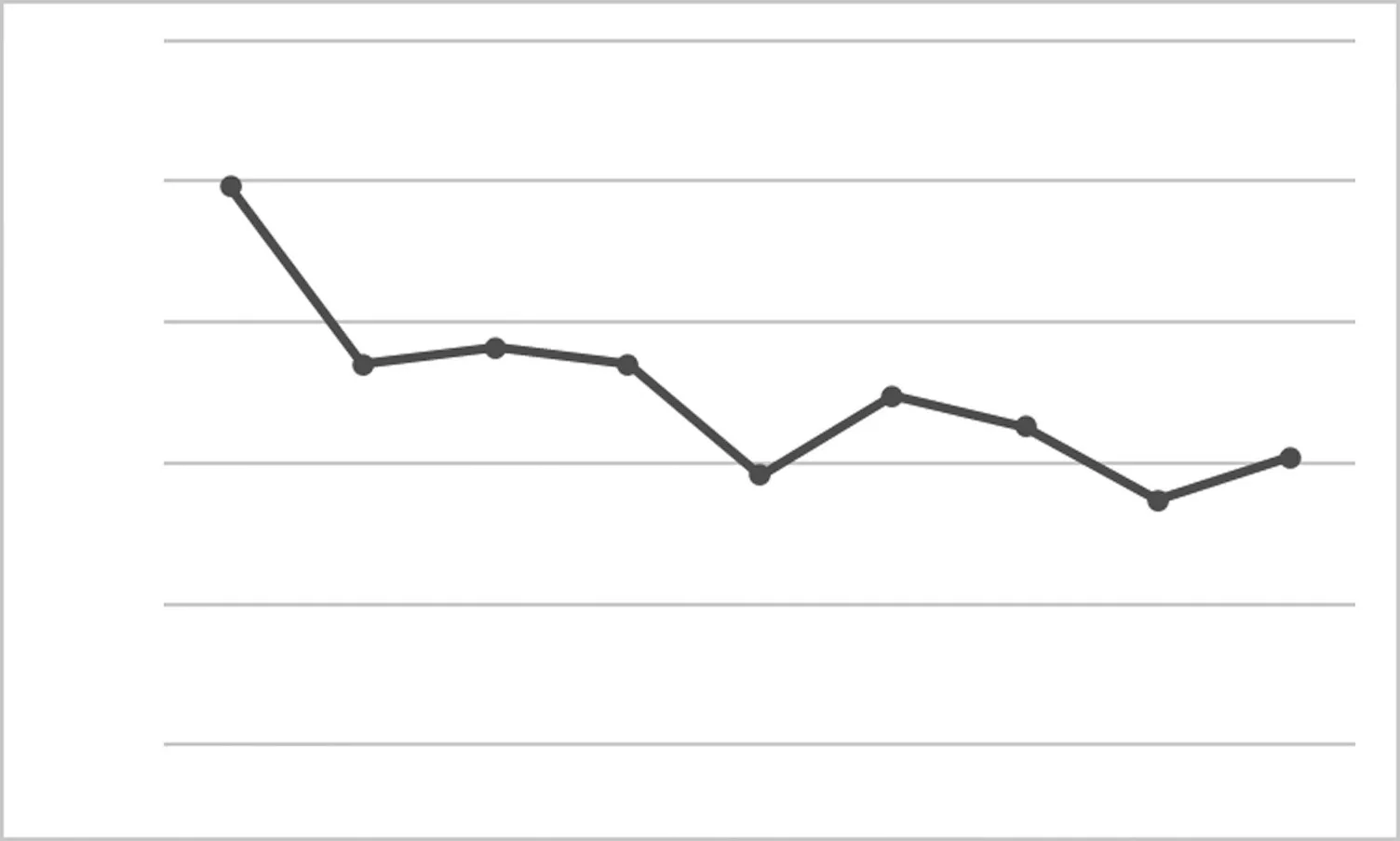

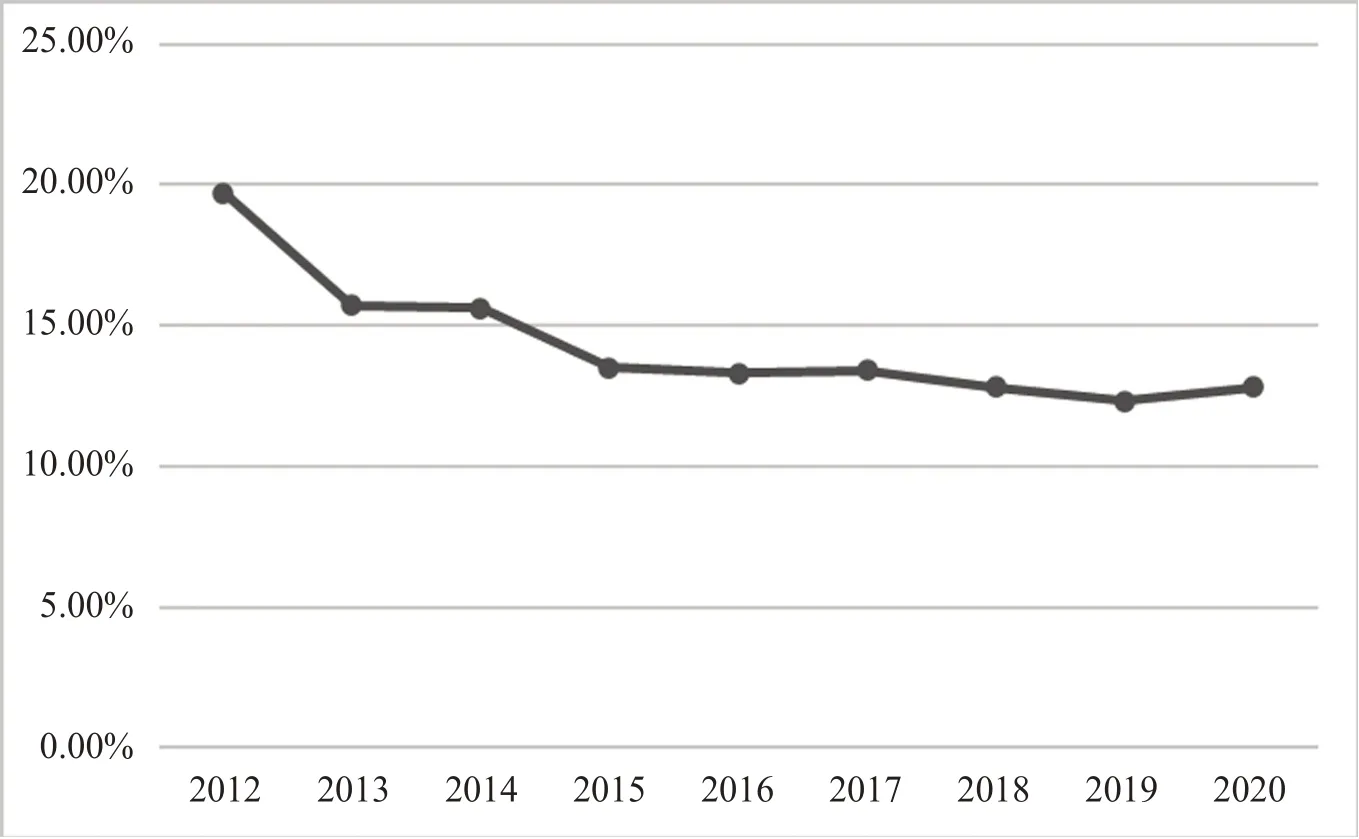

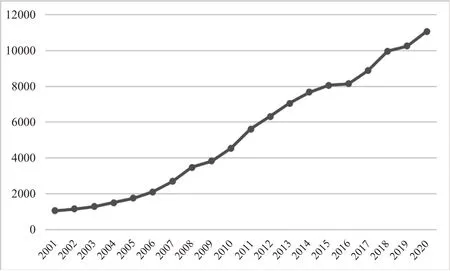

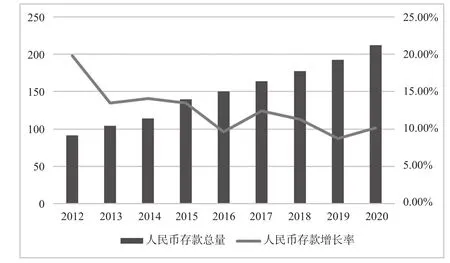

图1描述的是2012—2020年我国商业银行存款增长率的变化情况。尽管数据表明我国商业银行每年的存款额都在缓慢上升,但存款增长率增速放缓。2012年时存款增长率为19.8%,到了2020年却只有了10.2%,最低的时候是2019年的8.7%。存款增长率逐年降低,表示商业银行存款业务的脱媒程度逐年升高。同样的,贷款增长率也能衡量贷款业务的脱媒程度。图2向我们展示的是2012—2020年我国商业银行贷款增长率的变化情况。这9年时间里,贷款增长率整体上呈现下降的趋势,从最高时2012年的19.8%放缓到2020年的12.8%。贷款增长率的下降也表明了我国商业银行贷款业务的脱媒程度逐年上升。过去9年里,虽然我国商业银行存贷款总额出现了增长,但存贷款增长率却不约而同地逐年降低。长期以来商业银行依赖的存贷款业务的重要性正在减弱,这也折射出全国商业银行在资产负债方面的情况。尤其在过去5年里,我国商业银行负债的增长速度要低于资产的增长速度,商业银行存款业务脱媒程度要大于贷款业务的脱媒程度。

图1 2012—2020年我国商业银行存款增长率变化图(单位:%)

图2 2012—2020年我国商业银行贷款增长率变化图(单位:%)

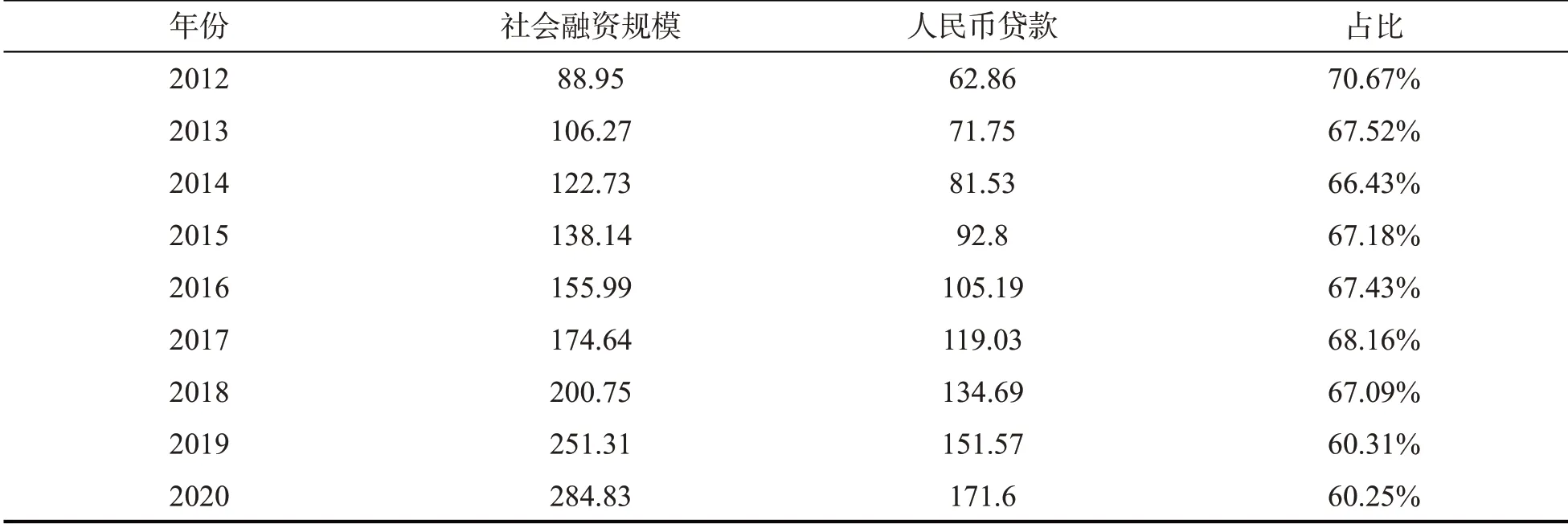

随着资本市场的发展与完善,我国社会融资规模增速明显。表1展示的是2012—2020年我国社会融资规模存量以及人民币贷款总量及其占比。从2012年的88.95万亿元到2020年的284.83万亿元,增长了2倍。而且从表中可以看出,社会融资规模增长速度快且平稳。传统的以商业银行为主导媒介的间接融资模式中,银行贷款占主要地位,而过去9年中人民币贷款的占有率逐渐降低,从2012年所占的70.67%,跌落至2020年的60.24%。直接融资规模增长之快,有效填补了因为间接融资模式增速降低而社会融资规模总量增长速度上升留下的空白。直接融资模式速度的加快表现了我国金融市场金融脱媒程度加深。

表1 社会融资规模存量及占比表 单位:万亿元

(二)金融脱媒成因

1.资本市场的发展与完善

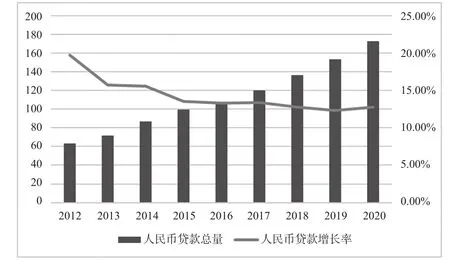

随着改革开放的深入,我国的资本市场在过去三十多年的时间里不断发展完善。1990年,我国第一个证券交易所——上海证券交易所成立;同年12月,深交所也挂牌成立,这标志着我国现代金融体系的基本建立。尤其是2006年股权分置改革,使得股市进入了“牛市”,使得股票市场年涨幅超过了130%。图3展示的是过去10年上交所与深交所这两大市的市价总值。虽然略有波动,但仍能看出沪深股市的市值在过去20年间得到了长足的进步。沪深股市市价总值从2011年的14.84万亿元一跃而到2020年的79.72万亿元,2020年的市价总值接近2011年市价总值的4倍。

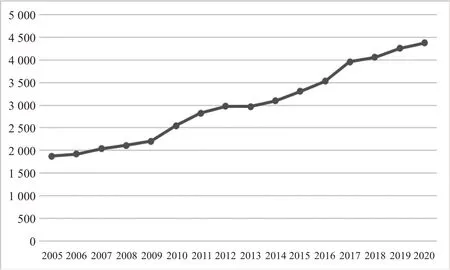

图3 2011—2020年沪深两市的市值总值图(单位:亿元)

2.金融市场化的加快

2006年股市的“牛市”,给我国长期以来在金融市场中商业银行占据的主导地位带来了冲击。股票市场上“牛市”的出现,使得居民的储蓄存款脱离商业银行流向资本市场。资本市场的迅速发展,为资金需求者提供了更多的融资渠道,企业借此机会提升了自身实力,经济也得到了增长。随着经济的增长,我国的人均GDP逐年增长,图4展示的是2001—2020年人均GDP的情况;过去20年间,人均GDP从2001年的1 053美元到2020年超过11 000美元。经济增长、人均收入增加从另一方面也激发了居民的投资理财意识,为企业拓宽了资本市场的融资渠道。

图4 2001—2020年中国人均GDP变化图(单位:美元)

人均收入的增加,居民投资理财观念的改变,使得居民存款的投资方式不再局限于商业银行储蓄存款这样单一的方式。资本市场上比商业银行储蓄存款更高的回报率,吸引着投资者们改变投资意识,追求多元化的投资方式。《十三五规划》明确提出我国未来要继续发展多层次的金融市场体系,拓宽投融资渠道,继续完善市场的功能,进一步提升直接融资占社会融资总规模的比例。

3.互联网金融的发展

互联网金融将信息技术带入金融市场,将信息化与金融相融合,打造全新的信息化的新金融生态。得益于信息技术革命,进入21世纪,我国的互联网金融市场突飞猛进。许多大型互联网公司为了拓展业务,纷纷进入互联网金融领域。与此同时,第三方支付迅猛发展。长期以来,商业银行的两大基本功能——社会融资功能和交易支付功能被进一步弱化。

三、金融脱媒对商业银行经营绩效的影响

近年来,随着我国多层次资本市场的发展与完善;再加上信息技术革命造就的互联网金融大潮席卷而来,长期以来,间接融资占据社会融资总规模的重要地位遭到冲击。而商业银行作为间接融资中的重要金融中介自然面临着不小的压力;在此环境下,商业银行的经营绩效不可避免地受到影响。

(一)金融脱媒对我国商业银行业务结构的影响

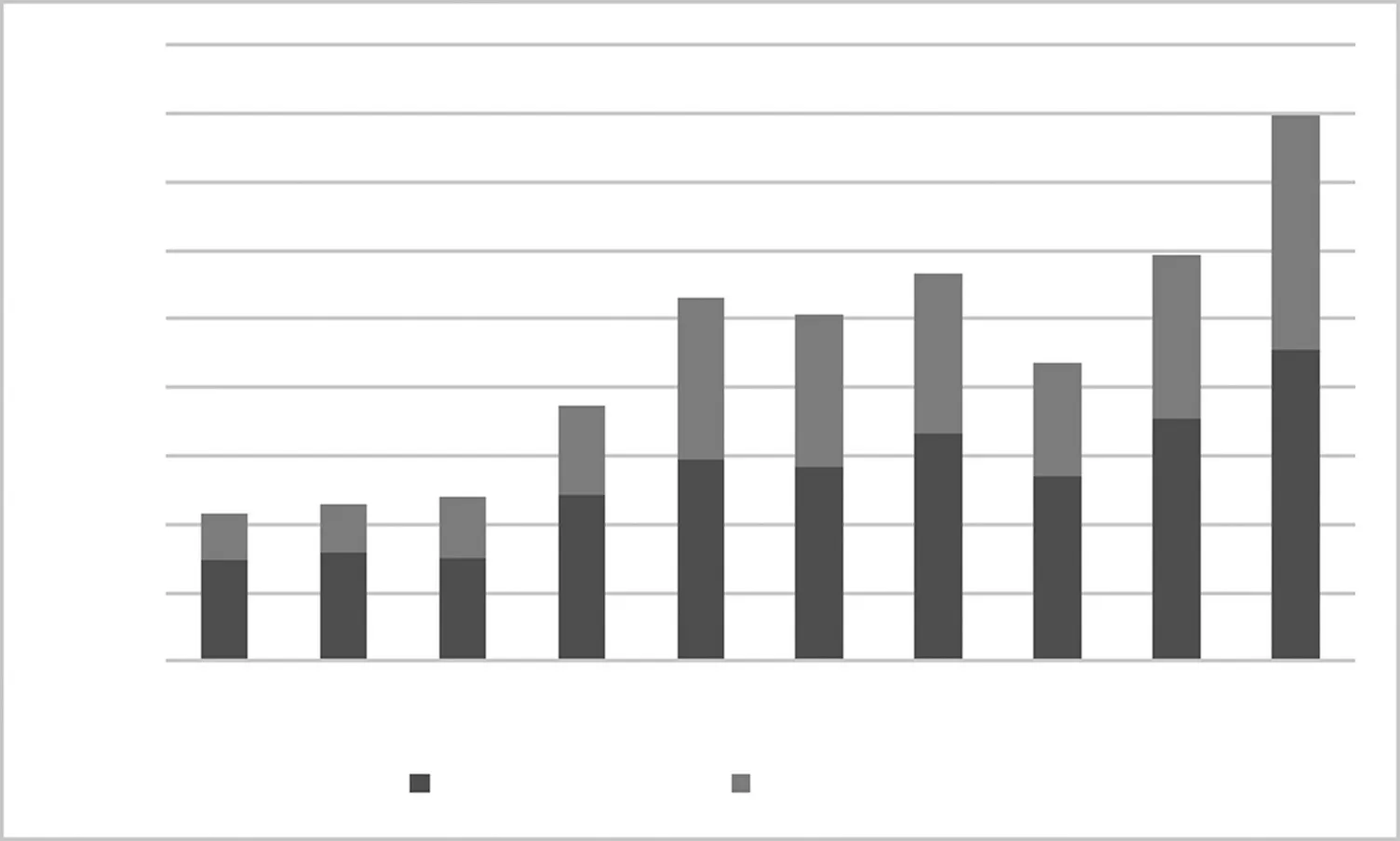

商业银行最基础也最传统的业务即为存贷款业务。存款是我国商业银行主要的资金来源,同时也是主要的盈利来源。图5表示的是2012—2020年我国人民币存款总量及人民币存款增长率。

图5 2012—2020年我国人民币存款总量及增长率变化图(单位:万亿元)

虽然过去9年我国人民币存款总量平稳缓慢上升,但增长率总体上呈现下降趋势。金融脱媒拓宽了社会投融资渠道,脱媒程度的加深抬高了直接融资占社会融资总规模的比例;由于金融市场化与利率市场化进程的加快,资本市场的资金回报率超过了商业银行的存款利率,储蓄存款被资本市场吸引了过去,商业银行对于储蓄存款的吸引力减弱,商业银行的资金来源稳定性受到了影响。

20世纪以来,随着资本市场的完善和互联网技术的发展,金融产品的创新为投资者提供了多元化的投资选择,而不仅仅依靠过去单一化的商业银行储蓄存款。由于资本市场中金融产品的收益率高于商业银行的存款利率,居民存款在商业银行存款中的比例下降,商业银行的盈利性受到了极大的影响。

图6展现的是2012—2020年我国人民币贷款总量以及人民币贷款增长率。在图中可以看出过去9年中,我国人民币贷款的总量稳步上升,但人民币贷款的增长率从2012年的19.7%,跌到2020年的12.8%,呈逐步降低趋势。贷款是商业银行传统业务的重要部分,贷款所得的利息收入也是商业银行主要的收入来源。随着资本市场的发展完善,企业融资的渠道拓宽;在直接融资的模式下,企业融资方式增加的同时,融资的成本也在降低,融资的速度加快。直接融资市场的迅猛发展使得企业降低了对于商业银行贷款的依赖性,极大地影响了商业银行的资产业务。

图6 2012—2020年我国人民币贷款总量及增长率变化图(单位:万亿元)

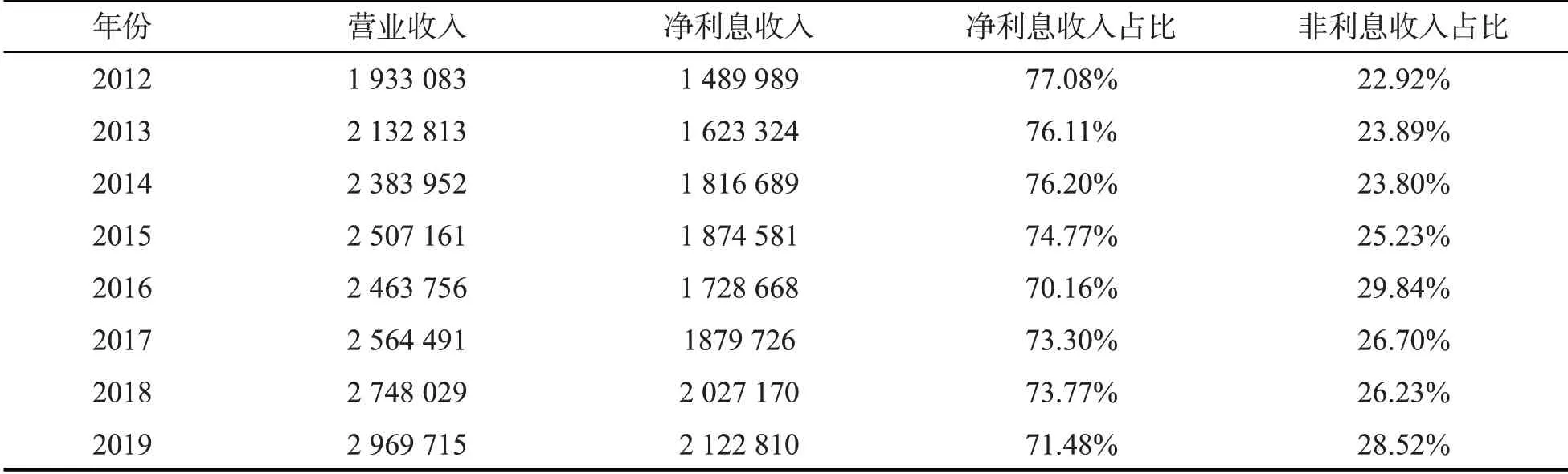

(二)金融脱媒对我国商业银行收入结构的影响

从表2中可以看出营业收入和净利息收入都在增长,但净利息收入占比却呈现下降趋势,由2012年的77.08%下降到2019年的71.48%,降幅达5.6%;过去8年中,最大降幅达6.92%。虽然利息收入仍然占到营业收入很大的比重,但商业银行对利息收入的依赖性正在下降,这也应证了刘乃辉(2018)的实证研究结果[13]。商业银行非利息收入占比在过去8年间不断提升,这些数据充分体现了金融脱媒对商业银行收入结构的影响。

表2 2012—2019年国有五大行营业收入、净利息收入总量与比重表 计量单位:百万元

(三)金融脱媒对我国商业银行客户结构的影响

随着企业融资渠道拓宽,企业在资本市场上融资的成本低、速度快;正因为资本市场的融资效率高、门槛低,导致企业对商业银行贷款的依赖性降低。大量的企业涌入资本市场,一些实力雄厚的企业在资本市场上发行股票、债券进行直接融资。图7为2005—2020年沪深两市上市公司的数量。在16年间里,上市公司数量从2005年的1 878增长到2020年的4 377,翻了一倍多;越来越多的企业进入资本市场,导致以商业银行为主导的间接融资模式所占比重减少,商业银行作为传统金融中介的重要地位受到了极大的影响。客户对商业银行依赖性的降低影响了商业银行的经营绩效。

图7 2005—2020年沪深两市上市公司数量变化图(计量单位:个)

四、金融脱媒对我国商业银行经营绩效影响的实证分析

(一)变量设定与数据来源

1.变量设定

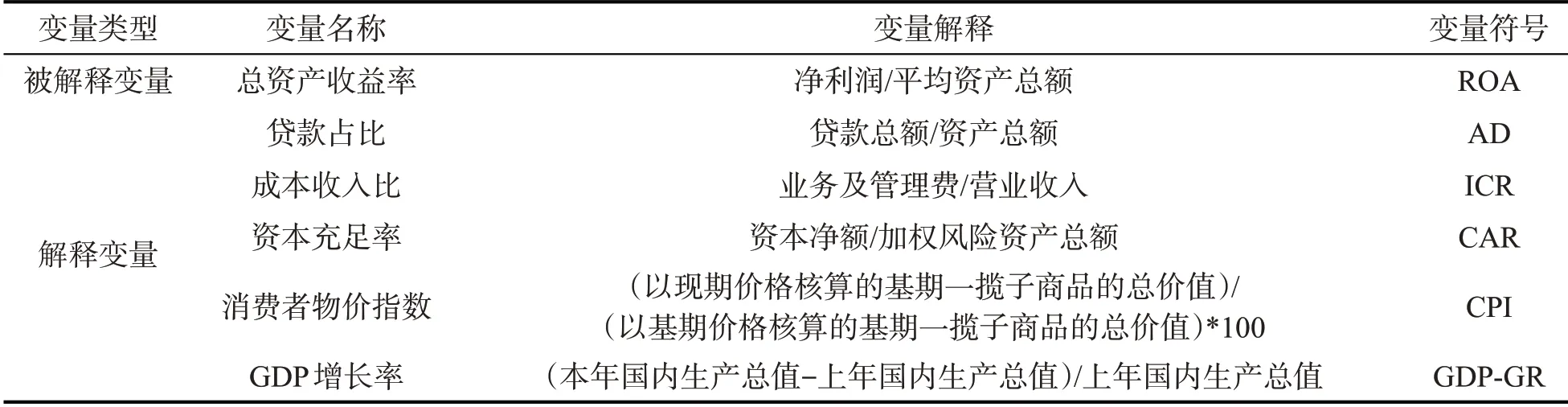

对于衡量金融脱媒的指标,卢盼盼、张长全(2013)在研究金融脱媒的影响时,采用的是贷款总额占银行资产总额的比重(AD)[14];笔者经过综合比较,采用贷款总额占银行资产总额的比重作为解释变量。贷款总额占银行资产总额的比重下降,意味社会融资规模中间接融资所占比重下降,直接融资的比重就会上升,这也意味着金融脱媒的程度加深。

对于衡量商业银行经营绩效的指标,综合借鉴国内大多数研究的选定,决定采用能够全面反映资产负债表与利润表情况的总资产收益率(ROA)作为被解释变量。如果总资产收益率越高,那么商业银行的经营绩效越好。

在银行自身影响因素的选定上,选取贷款总额占资产总额的比重(AD)、成本收入比(ICR)与资本充足率(CAR)这三个变量。

在影响经营绩效的宏观因素方面,参考陈德凯(2017)研究金融脱媒对市场利率和通货膨胀的影响时,考虑到的消费者物价指数(CPI)这一指标[15]。选取消费者物价指数(CPI)与GDP增长率(GDP-GR)。以上这些数据较为全面的从各个方面分析商业银行的经营绩效。

表3 变量定义表

2.数据来源

本文的研究对象是商业银行,综合考虑到上市银行的数据披露更为准确严格,同时上市银行的财报也更容易取得,相关数据更容易收集;此外我国的上市银行在市场规模,盈利水平上具有相当大的代表性,所以选取13家上市银行作为研究对象,数据统计范围为2012—2019年。控制变量中所用到的总资产收益率、贷款总额占银行资产占比、成本收入比、资本充足率均来源于13家银行2012—2019年的年报,消费者物价指数与GDP增长率的数据收集整理自中国统计年鉴。

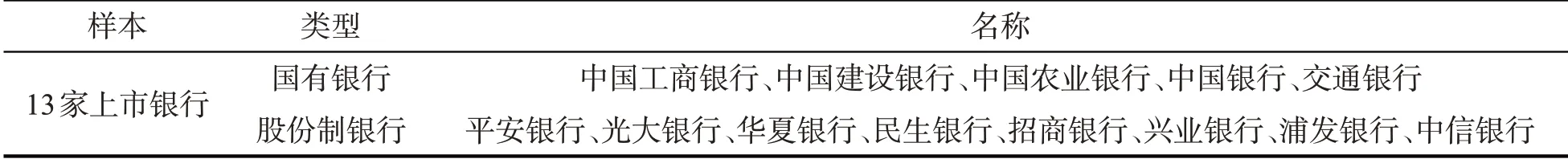

表4 所选商业银行样本表

(二)模型设定与描述性分析

1.模型设定

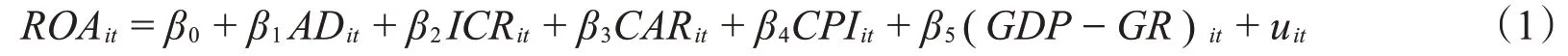

笔者采用总资产收益率(ROA)作为被解释变量来衡量商业银行经营绩效,采用贷款总额占资产总额的比重(AD)作为解释变量来衡量金融脱媒,设定了以下模型:

模型中,i=1,2,3……13代表13家不同的上市银行个体;t=1,2,3……8代表不同的年限;uit代表模型的误差项。

2.描述性分析

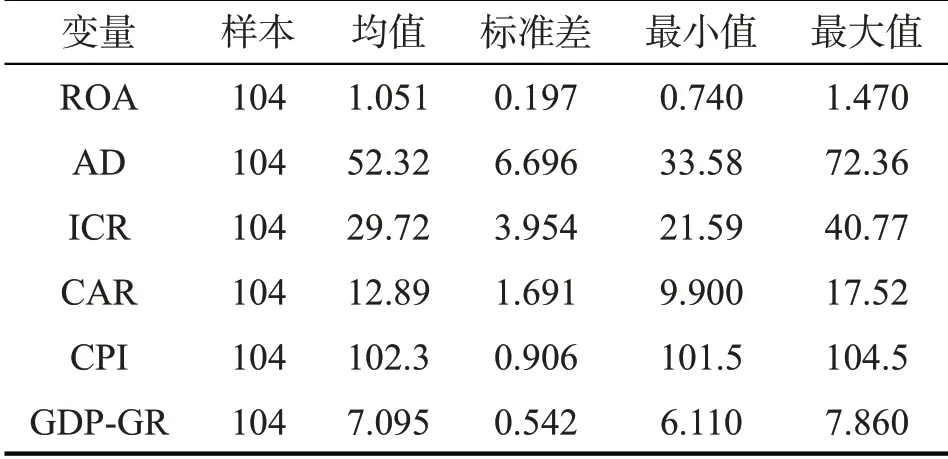

从表5的描述性统计中,可以看出2012—2019年这8年时间里,13家商业银行的总资产收益率(ROA)的平均值为1.05%;贷款总额占资产总额比重(AD)的平均值为52.32%,其中最小值为33.58%,最大值为72.36%,差距较大。成本收入比(ICR)的平均值为29.72.资本充足率(CAR)的平均值为12.89%。消费者物价指数(CPI)的平均值为102.3。GDP增长率的平均值为7.1%。

表5 变量描述性统计表

(三)实证分析

1.单位根检验

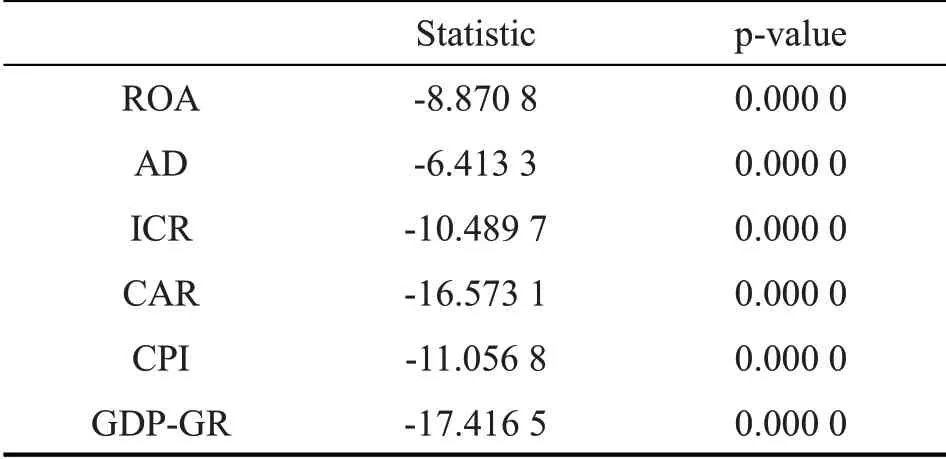

经LLC单位根检验结果得出,6项变量的p值均为0.000 0,检验结果皆为平稳,所以拒绝原假设,即存在单位根,可以进行回归。

表6 LLC单位根检验结果表

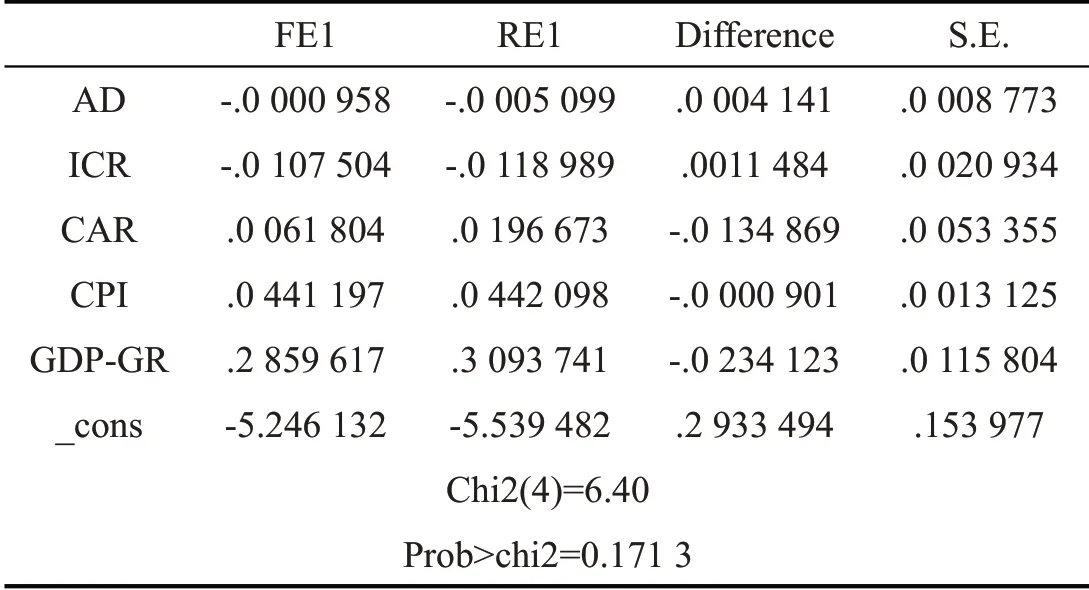

2.Hausman检验

经Hausman检验,结果显示:Chi2(4)=6.40,Prob>chi2=0.1713,支持原假设,即存在随机效应,所以在随机效应与固定效应中选择随机效应模型。

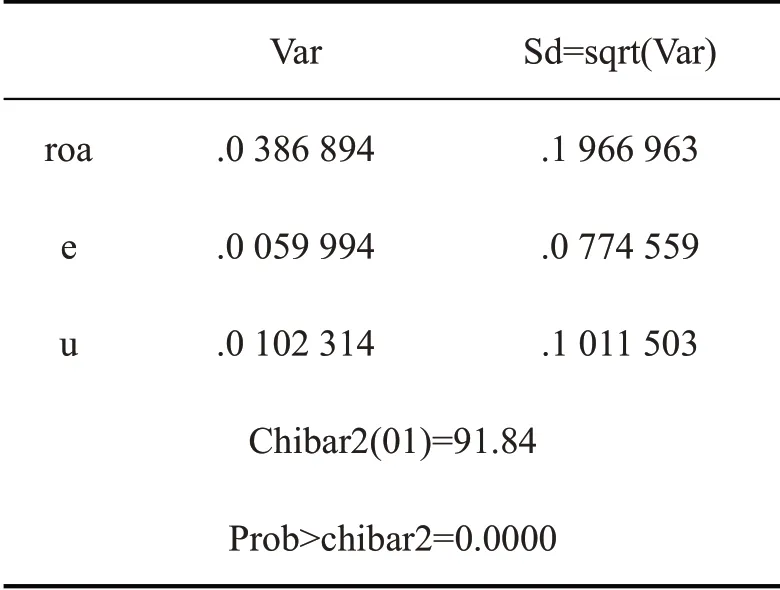

3.LM检验

经LM检验,结果显示:Chibar2(01)=91.84,Prob>chibar2=0.0000,所以拒绝原假设,在随机效应与混合效应中选择随机效应模型。

表7 Hausman检验结果表

表8 LM检验结果表

4.回归结果

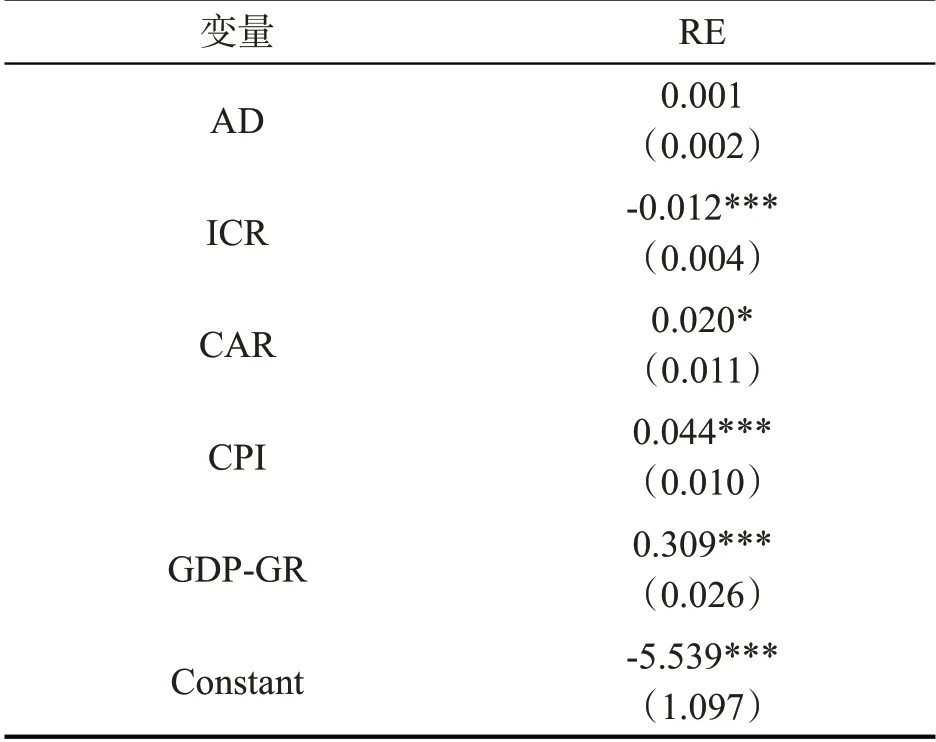

表9 回归结果表

(1)贷款总额占资产总额(AD)的比重与商业银行总资产收益率(ROA)呈正向关系。由于贷款总额占资产总额的比重是衡量金融脱媒的标志,商业银行的总资产收益率是衡量商业银行经营绩效的标志;金融脱媒程度深化,导致商业银行经营绩效的下降。直接融资的成本低、效率高对银行传统金融中介的地位产生了极大的冲击,部分商业银行的客户流向资本市场,商业银行的客户结构和传统的存贷款业务受到了不小的影响,继而降低商业银行的经营绩效。

(2)成本收入比(ICR)与商业银行总资产收益率(ROA)呈负向关系。商业银行的经营成本上升,会影响商业银行的盈利,从而造成经营绩效的降低。商业银行应该提升管理效率,扩大电子银行的业务范围,降低线下网点的运营成本,提高业务效率,对商业银行经营绩效产生积极影响。

(3)资本充足率(CAR)与是商业银行总资产收益率(ROA)呈正向关系。资本充足率是商业银行对于风险抵御的重大保障。金融脱媒深化的同时,难免会给银行带来风险,商业银行必须时刻注意资本充足率的变动,并及时调整。如果商业银行的资本充足率较高,不妨可以尝试些风险业务,在评估安全性和可行性的前提下,可以适当增加商业银行的盈利,提高银行的经营绩效。

(4)消费者物价指数(CPI)与商业银行总资产收益率(ROA)呈正向关系。经济的快速增长,一方面促进消费需求增长,另一方面也会产生更多的资金需求;商业银行在我国仍占有重要地位,贷款利息收入占营业收入的比重超过了三分之二。资金需求越大,继而抬升银行贷款总量,在控制不良贷款率和风险的情况下,可以提高商业银行利息收入,对商业银行经营绩效也会产生积极作用。

(5)GDP增长率(GDP-GR)与总资产收益率(ROA)呈显著的正向关系。国内生产总值连年提高,经济得到持续发展;各行各业为了提高更多的经济产量,扩张规模提升效率的同时会产生更多的资金需求,对银行的利息收入产生积极影响,以此提高经营绩效。

5.稳健性检验

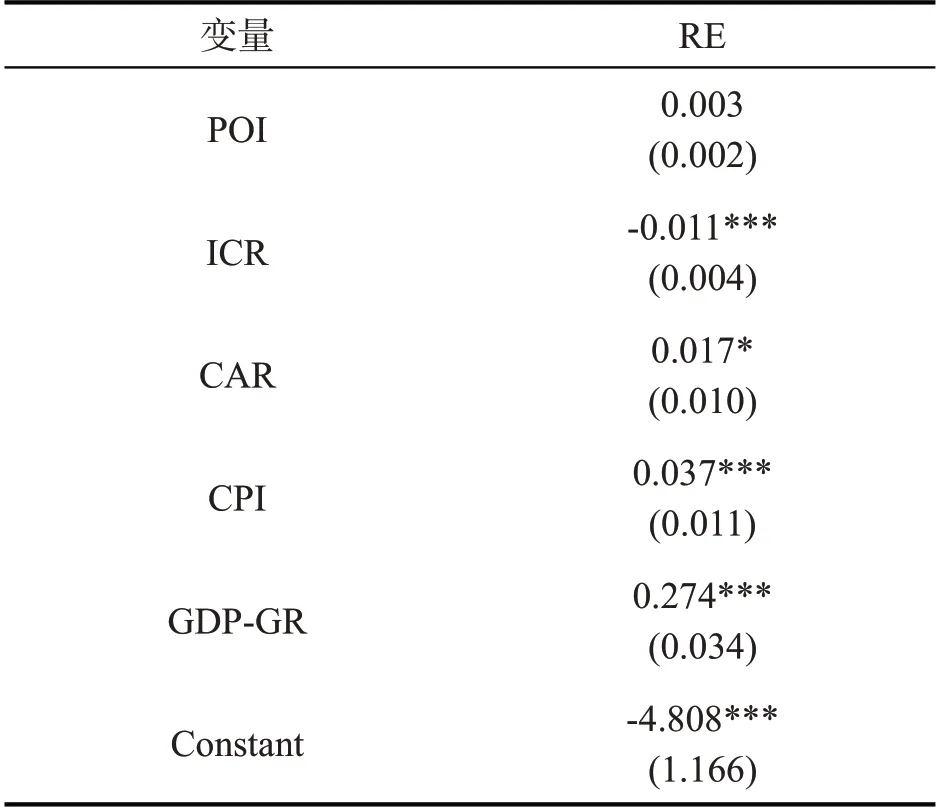

为了保证以上模型的可靠性,考虑各个银行贷款利率不同,现将以上模型中的贷款总额占资产总额的比重(AD)改为利息收入占营业收入的比重(POI)进行稳健性检验。建立新的模型:

模型中,i=1,2,3……13代表13家不同的上市银行个体;t=1,2,3……8代表不同的年限;uit代表模型的误差项。现回归结果如下:

将原模型中的贷款总额占资产总额的比重(AD)改为利息收入占营业收入的比重(POI),是考虑到各家商业银行贷款利率的不同。贷款利率的不同,即使是等量的贷款额,也会造成利息收入的差异化;更何况,样本中选取的13家商业银行,资产规模大小不一,贷款占比也大小不一。贷款占比(AD)从资产规模方面衡量金融脱媒的程度,利息收入占比(POI)从营收规模上衡量金融脱媒的程度。新模型的回归结果如表10所示,从以上回归结果可以看出,利息收入占比(POI)与总资产收益率(ROA)仍然呈不显著的正向关系;利息收入占比(POI)降低,则金融脱媒程度加深,总资产收益率降低,商业银行经营绩效也随之降低。新模型的回归结果与上述模型结果没有较大的变动,且正负相关性一致,显著性也基本一致,所以上述模型结果可靠。

表10 回归结果表

四、结论与建议

(一)结论

本文从研究金融脱媒在我国的发展现状和成因入手,结合商业银行业务结构、客户结构、收入结构这三方面进行分析。收集13家上市银行2012—2019年的面板数据,建立实证模型。实证分析表明,虽然目前金融脱媒在我国的发展尚不充分,但金融脱媒对我国商业银行的经营绩效产生了深刻影响。金融脱媒的深化带来的直接融资市场的快速崛起,使得商业银行的存款与贷款皆产生不同程度的流失。居民储蓄存款与原有客户的流失使得传统业务原有的重要地位下降;金融脱媒已然对商业银行的收入与客户结构产生了冲击,长期以来依赖传统业务为主要盈利来源的商业银行必须引起足够的警惕,结合目前经济的利好环境,积极思考对策。

本文的不足之处在于单单选取了总资产收益率作为衡量商业银行经营绩效的指标,没有考虑到商业银行安全性、流动性等方面以及其他金融领域是否受到了金融脱媒的影响。而且由于研究数据的限制,只收集了2012—2019年我国商业银行的数据,对于更久之前包括国外的经济数据没有收集,而且其他金融领域和国外的经济数据存在较大的收集难度,所以对于全面分析金融脱媒的影响尚不充分;希望在以后的研究之中,能收集到更全面更长久的数据,对金融脱媒的影响进行全面的研究。

(二)建议

1.做优原有传统业务

随着金融脱媒的深化,我国商业银行更应该注重做优原有的传统业务。存贷款业务一直以来都是我国商业银行的主要盈利来源。一方面,商业银行必须想办法提高对居民的存款吸引度,不断提高金融理财产品的创新性以及精细化程度,提升服务质量,用实际的效果来吸收居民的存款。另一方面,贷款业务的重要性对于商业银行来说不容小觑。虽然贷款增长率也年年下降,但小微企业对商业银行贷款还有很强的依赖,由于小微企业在资本市场中融资渠道难度较高,又有着旺盛的资金需求,商业银行贷款成为了其资金的主要来源;国家早已出台扶持小微企业的相关政策,各地政府也为小微企业提供各种优惠与便利,商业银行应该抓住机会,结合国家政策及当地的实际情况,创新更多的金融产品,实现小微企业与商业银行双赢。

2.拓展商业银行中间业务

商业银行的传统业务受到了金融脱媒深化的不小冲击,银行可以拓展一些中间业务来弥补传统业务增长缓慢带来的不足。商业银行应该充分发挥规模优势,大力发展中间业务。目前我国商业银行非利息收入仍然不到30%,对比欧美发达国家商业银行中间业务的规模,我国商业银行中间业务的发展任重道远。商业银行要加大对发展中间业务的重视,加强对中间业务的创新,结合我国实际,调研市场情况,充分考虑客户群体的个性化需求,改变目前中间业务普遍单一的结构,充分利用自身的规模优势,拓宽中间业务的服务范围,提高综合竞争力,提升商业银行的经营绩效。

3.建立全面的商业银行风险管理体系

抵御金融脱媒带来的冲击,商业银行应进行结构方面的调整。在复杂多变的经济环境中,商业银行遇到的经营风险也越来越多。我国的商业银行需完善商业银行内部风险应对机制,建立完备的风险预警机制;充分利用自身人才、管理经验、技术方面的优势,提高风险预测、风险分析、风险处理、风险防范的综合能力。加强商业银行工作人员的风险意识培训,通过灵活的资产配置组合,规避风险。