东亚—西北太平洋地区初夏副热带季风季内纬向变化的主要特征分析

2022-01-14苏丽欣高枞亭沈柏竹

苏丽欣 廉 毅 高枞亭 沈柏竹

(1.吉林省气象科学研究所,吉林长春 130062;2.中高纬度环流系统与东亚季风研究开放实验室,吉林长春 130062;3.长白山气象与气候变化吉林省重点实验室,吉林长春 130062)

1 引言

季风是由于海陆热力特征差异引起的,干旱、洪涝等灾害天气与季风活动有着密切的联系。我国属于季风气候,因此对我国的旱涝影响也有所不同[1-3]。关于东亚夏季副热带季风的研究已成为一个研究热点,尤其是东亚夏季副热带季风的季内变化。陈隆勋等[4]发现东亚季风系统在整个亚洲季风区爆发最早,它有自己独立的冷热源驱动,并产生独特的降水型;丁一汇等[5]指出东亚夏季风的活动边界反映了夏季风的年际和年代际变化,它与东亚主要雨带的季节进程及旱涝密切相关;何金海等[6]定义了一个东亚海陆热力差指数,指出东亚副热带季风雨季的建立早于热带季风雨季;吴国雄等[7-8]解释了青藏高原加热如何影响亚洲夏季的气候格局;张庆云等[9]分析了东亚夏季风指数的年际变化与东亚大气环流的关系,同时找出东亚夏季风指数变化的先兆信号。

东北地区虽然位于东亚夏季副热带季风影响的北部边界,但对其夏季降水和气温的异常有着重要的影响[10-11],东北学者自20世纪90年代以来相继进行了有关的研究。廉毅等[12-14]用假相当位温和南风风速的候平均域值,定义了东亚夏季风在我国东北区建立与撤退的标准和日期,尝试对东亚夏季副热带季风的季内变化进行研究;也给出了东亚—西北太平洋地区夏季副热带季风的建立及其活动范围,即东亚—西北太平洋地区夏季副热带季风先在我国大陆建立,并以候平均的建立向北突起的舌状分布。刘刚等[15]指出东亚夏季副热带季风活动路径分为偏西类、中间类和偏东类,850hPa南风风场的特征与东亚夏季副热带季风向北跃进具有较好的对应关系。

以往的研究主要分析东亚夏季副热带季风在径向上的分布特点,本文在前面已有的研究基础上[16],针对3类活动路径的东亚夏季副热带季风在纬向上的分布,分别分析其相应的大气环流演变特征,以便进一步揭示东亚夏季副热带季风与我国天气气候变化之间的联系。

2 资料和方法

本文利用1961—2014年美国NCEP/NCAR提供的全球逐日再分析资料,国家气候中心提供的全国160个站逐日降水量资料。按照廉毅[12]曾定义的方法:取850hPa高度上的候平均资料,当假相当位温θse的336K等值线和南风≥4m/s等值线同时越过某一纬度时,定义为该纬度东亚副热带夏季风建立的日期,持续或累积的候数为影响时间。根据刘刚[15]对东亚夏季副热带季风活动路径的分类标准:季风活动的等时线向北突出的舌状位于110°E以西的为偏西类;110°E—115°E的为中间类;115°E以东的为偏东类。将1961—2014年东亚夏季副热带季风的活动路径类型分成偏西类、中间类和偏东类,并且在各特征类中分别选取9个较为显著的典型年作为研究样本(表1),考虑到东亚夏季副热带季风在20°N及以北地区建立日期在5月下旬左右[12],选取典型年的5月下旬—6月下旬为研究时段。本文主要应用数值统计分析的方法,对3类路径典型年的合成进行分析研究。

表1 3类活动路径的典型年

3 初夏东亚夏季副热带季风的环流背景分析

3.1 850hPa的V风场距平

从东亚夏季副热带季风3种路径典型年5—6月逐旬850hPa的V风场距平合成分布图(图1)可知:偏西路径的东亚夏季副热带季风在6月中旬850hPa的V风场距平上,东北地区西部有强低空急流,在东部沿海地区位置;中间路径的东亚夏季副热带季风在6月中旬850hPa的V风场距平上反映的是气候态,并且在东北—华北一带有一股急流;偏东路径的东亚夏季副热带季风在6月中旬850hPa的V风场距平上表现为风速弱区,并且位置偏于海上,在鄂霍次克海的波列比较清晰。

图1 东亚夏季副热带季风3种路径典型年5—6月逐旬850hPa的V风场距平合成分布(a:偏西路径5月下旬;b:偏西路径6月中旬;c:偏西路径6月下旬;d:中间路径5月下旬;e:中间路径6月中旬;f:中间路径6月下旬;g:偏东路径5月下旬;h:偏东路径6月中旬;i:偏东路径6月下旬)

3.2 500hPa高度距平场

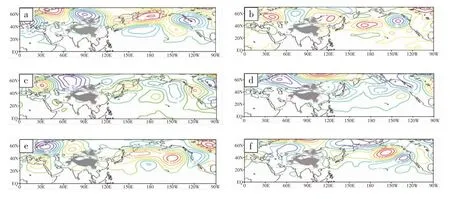

从5月下旬和6月下旬典型年的东亚夏季副热带季风500hPa高度距平场(图2)可以看出,偏西路径表现为波列偏西偏北,是东北—西南向两脊一槽的斜脊斜槽型;中间路径呈现出负、正、负、正的波列交替,并且大槽的位置偏东;偏东路径在120°E—180°E和20°N—70°N的区域呈现北负南正的波列。

图2 东亚夏季副热带季风3种路径典型年5—6月逐旬500hPa高度距平合成分布(a:偏西路径5月下旬;b:偏西路径6月下旬;c:中间路径5月下旬;d:中间路径6月下旬;e:偏东路径5月下旬;f:偏东路径6月下旬)

3.3 3—5月海温距平分布

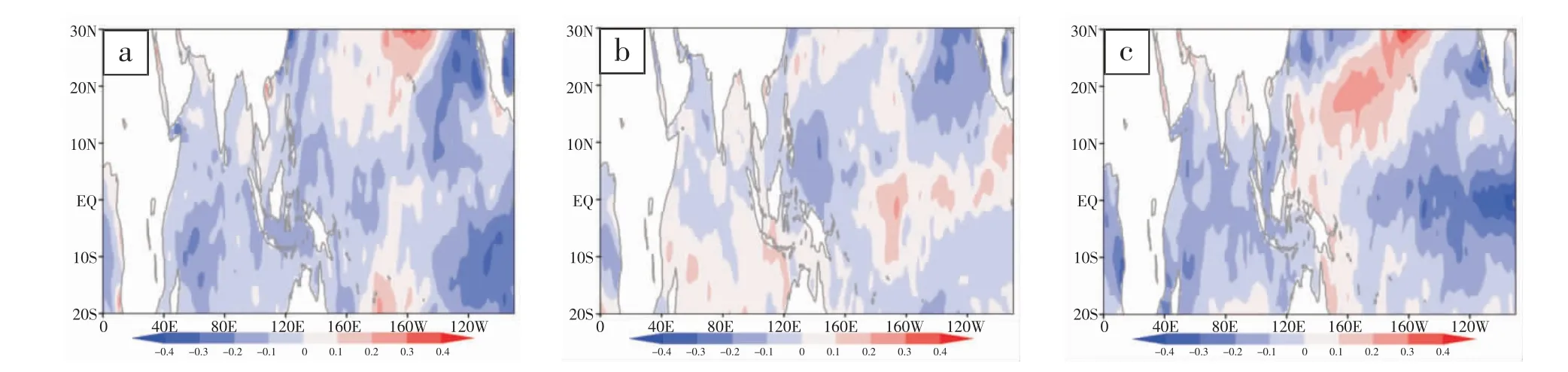

从3种活动路径东亚夏季副热带季风典型年3—5月海温距平合成图(图3)可以看出,偏西和偏东路径典型年在印度洋地区以正位相为主,而中间路径在此区域为负位相;在太平洋区域偏西路径和偏东路径表现为拉尼娜,中间路径表现为厄尔尼诺;在偏东路径北太平洋区域的北负南正的位相表现得很明显。

图3 3种路径东亚夏季副热带季风典型年3—5月海温距平合成分布(a:偏西路径;b:中间路径;c:偏东路径)

3.4 全国5—6月降水距平分布

由于季风区是全球大气运动能量和水汽的主要供应区,东亚夏季副热带季风在我国华南地区爆发的时间一般在5月下旬,故选取5—6月的全国降水量进行研究。从图4中可以看出:偏西路径典型年的降水主要分布在我国的西南地区;中间路径典型年降水主要集中在我国的华南地区;偏东路径典型年降水主要分布在我国东南沿海一带。该分布与东亚夏季副热带季风的路径分布是一致的,这表明东亚夏季副热带季风的活动路径与我国夏季降水的分布具有较好的一致性。

图4 东亚夏季副热带季风3种路径典型年5—6月全国降水距平合成分布(a:偏西路径;b:中间路径;c:偏东路径)

3.5 统计分析检验

对我国长江以南地区5—6月降水距平的空间分布进行分析,正相关区域在我国新疆和蒙古国附近,负相关区域在西伯利亚地区,为正负交替的分布;在35°N以北500hPa高度场的SVD第一模态异性相关分析中,空间分布型为东西向的径向分布,偏西路径、中间路径、偏东路径的相关显著区分别在110°E以西、110°E—115°E、115°E以东区域,当贝加尔湖和巴尔喀什湖的高度场为正距平时,我国东部降水呈现“南少北多”的分布特征,反映出偏东路径的东亚副热带季风与降水和高度场的关系。

4 结语

(1)东亚夏季副热带季风3种路径典型年5—6月逐旬的环流背景中,中间类反映的是气候态;偏东路径在120°E—180°E和20°N—70°N的区域呈现北负南正的波列;偏西类的槽位置偏西偏北。850hPa风场距平偏东类为弱区,并且偏于海上;偏西类则在东北西部有强的低空急流。

(2)3种活动路径东亚夏季副热带季风典型年3—5月海温距平上表现的各不相同,即在太平洋区域偏西路径和偏东路径表现为拉尼娜,中间路径表现为厄尔尼诺。热带季风的活动路径与我国夏季降水的分布具有较好的一致性。

(3)中国长江以南地区5—6月降水量与35°N以北500hPa高度场空间分布具有很好的相关性,此分布反应了偏东路径的东亚副热带季风与降水和高度场的关联性。