浅谈大体积混凝土挡土墙温度控制方法

2022-01-11石振洲

石振洲

安徽省交控建设管理有限公司(230093)

1 工程概况

芜湖至黄山高速公路路基09 标位于皖南山区,毗邻黄山风景保护区,标段内地形复杂,山高、坡陡、地面高差大。沿线设置大体量混凝土挡土墙,以减少红线用地,最大限度的保护自然及生态环境。标段挡土墙主要为衡重式路堤墙,采用C20 素混凝土。挡土墙高度以5 m、9 m 为主,属于大体积混凝土。

2 混凝土裂缝一般规律

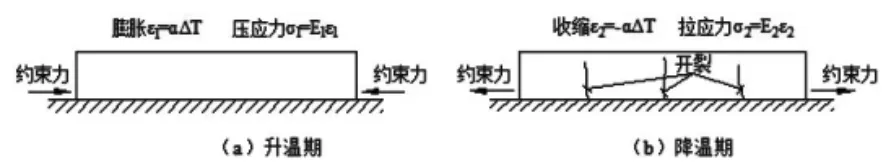

混凝土浇筑后水化产生大量热量,在环境散热或温控措施散热的条件下,将经历温升、温降两个主要阶段,混凝土内部与表面的温度分布在空间和时间上表现出不均匀的情况(如图1 所示)。

图1 深层裂缝开裂示意图

混凝土结构的力学响应受不均匀温度场、结构形式、约束边界、材料特性共同影响,就大体积混凝土而言,早期开裂的机理及主要类型如下:

2.1 由约束面发展的深层裂缝

水化效应影响下,升温期结构膨胀,降温期结构收缩,在变形受到约束的情况下,在约束面分别产生压应力和拉应力。由于早期弹性模量低,后期弹性模量高,降温期产生的拉应力要高于升温期产生的压应力,结构约束面上必然产生受拉效应,当拉应力超过混凝土相应龄期的抗拉强度时,将产生沿约束面延伸的深层裂缝,该受拉效应受整体温升量值以及约束形式影响。

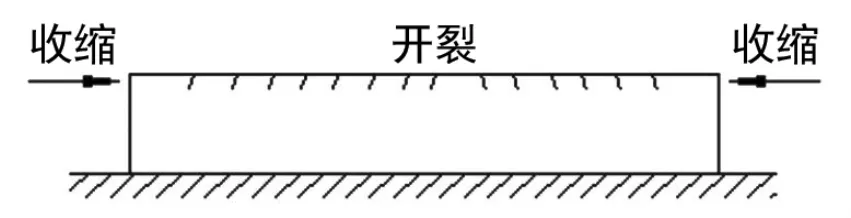

2.2 由外表面向内发展的浅层裂缝

在不利环境作用下或表面失养的条件下,外表面散热较快产生较大收缩变形,从而在表面产生较大的拉应力,在早期混凝土强度水平较低的时候,极易产生表面密集龟裂现象(如图2 所示)。

图2 表面裂缝开裂示意图

2.3 内表连通的贯穿开裂

在内部与表面温度失控的情况下,内部裂缝与表面裂缝持续发展,可能连通,产生贯穿性开裂,严重破坏混凝土结构的整体性。

在以上开裂类型中,深层开裂一般切断结构断面,破坏结构整体性,对于后期受力具有较大的危害性,在不延伸至表面时往往难以察觉,而浅层裂缝则形成腐蚀通道,影响结构的耐久性和美观性。

综上所述,大体积混凝土工程施工过程中,在内部因素(温度收缩、水化收缩、弹性模量增长、抗拉强度增长)、外部环境条件(气温变化、风速、湿度)、基础约束条件及施工工艺的共同影响下,可能产生三类裂缝:表面裂缝、深层裂缝及贯穿裂缝。为确保大体积混凝土结构施工质量,必须根据工程的实际情况,准确进行温度预测,详尽地进行温度应力分析,合理地制订温控方案,才能避免及防止裂缝的产生。

除温度作用之外,大体积混凝土还受浇筑初期(终凝前)的凝缩变形、硬化混凝土的干燥收缩变形、自生收缩变形以及碳化引起的碳化收缩变形影响,在约束面产生开裂,在温控设计中也应予以适当考虑。

3 挡土墙温度控制需求分析

挡土墙具有显著的尺寸,符合GB 50496—2018关于大体积混凝土的规定,或因内部温升及表面温差有害裂缝。

根据第2 节所述,挡土墙也可能产生表面裂缝、深层裂缝及贯穿裂缝:

1) 深层裂缝及贯穿裂缝将破坏挡土墙的完整性,降低挡土墙抵抗土壤侧压力的能力,应予以避免。

2)对于表面裂缝,根据JTG F80/1—2017 附录P,隐蔽结构非受力裂缝宽度限值为0.3 mm,现场应进行一定程度的保温措施,以避免裂缝宽度超限,并尽量减少裂缝的数量,提高混凝土的品质。

4 挡土墙温控标准与控制措施

4.1 温控标准

4.1.1 指标组成

就开裂的力学机理和大体积混凝土施工温度控制的目的而言,大体积混凝土施工温度控制的本质是温度控制与应力控制,详述为:控制大体积混凝土结构的温度拉应力不超过混凝土相应龄期的抗拉强度。

对于挡土墙内部布置水管进行主动控制,成本高、功效低,不建议采用,应采取有效措施降低水化温升热量,避免贯穿裂缝,并对表面加强保温,减少表面开裂。通过分析其控制指标为:入模温度;最高温度和最高温升;里表温差与表环温差以及基础温差与层间温差等。

4.1.2 指标限值

根据理论分析计算,结合规范相关要求,制定本次温控指标如下:

1)入模温度。入模温度应以规范标准进行控制,取5~28 ℃。

2)最高温度和最高温升。为控制内部应力,本次最高温升控制为不得大于35 ℃;由于平均环境温度为25 ℃左右,因此最高温以60 ℃进行控制。

3)里表温差与表环温差。结合规范标准,里表温差控制指标为25 ℃,表环温差控制指标为15 ℃。

4)基础温差与层间温差。结合规范标准与理论计算,入模时基础温差取15 ℃,分层浇筑期间,层间温差控制在25 ℃以内。

4.2 控制措施

4.2.1 配合比优化

为使大体积混凝土具有良好的抗裂性能、体积稳定性和抗渗性,混凝土配制按如下原则配制:

1)选用优质聚羧酸类缓凝高性能减水剂。缓凝高性能聚羧酸减水剂,兼顾减水、引气和缓凝效果,可以延缓水化热的峰值并改善混凝土的和易性,降低水灰比以达到减少水化热的目的。

2)选用级配良好、低热膨胀系数、低吸水率的粗集料。优质骨料体积稳定性好、用水量小,可减小混凝土的收缩变形。粗集料含泥量不得超过0.5%,细集料含泥量不得超过2%。

3)使用低流动性混凝土。在满足施工的前提下,尽可能使用坍落度相对较低的混凝土,有利于减少混凝土用水量,降低温升、减少干缩,提高抗开裂性能。

4.2.2 降低入模温度

1)控制混凝土的浇筑温度对控制混凝土裂缝非常重要。相同混凝土,入模温度高的温升值要比入模温度低许多。本桥施工对大体积混凝土浇筑温度的要求为控制在20 ℃以下。

2)浇筑温度主要受原材料温度、气温等影响。在混凝土浇筑之前,可通过测量水泥、粉煤灰、砂、石、水的温度,考虑环境温度来估算浇筑温度。因砂、石、水的温度均受气温影响,在胶材温度一定的情况下混凝土浇筑温度主要取决于环境温度,因此选择合适的时间进行混凝土浇筑比较重要。若浇筑温度超出最高温度控制要求,则应采取相应措施通过热工计算和降低各原材料温度来降低浇筑温度,使其满足控制标准。

4.2.3 表面养护与保温

大体积混凝土表面防裂控制主要是控制表面的散热速率,一般根据所处环境不同有以下三种做法,以下方法可以根据现场实际情况进行选用,或进行适当组合选用:

1)覆盖保温。采用土工布进行表面覆盖,避免外部冷激的情况产生,覆盖时边角地方应加厚,避免边角降温过快产生横向开裂。

2)保湿养护。表面及时洒水保湿,提高表面的抗拉强度,避免混凝土的干缩。

3)及时回填。利用土体的导热率低的特点,在上层浇筑的时候,及时回填下层土体,起到保温的作用。

4)合理控制保温时间。对表面温度进行监测,待表面温度与环境最低气温差值在15 ℃以内时,可停止监测并拆除保温措施。

5 施工方案

5.1 施工工艺

衡重式挡土墙工艺流程:施工准备→测量放样→基槽开挖(处理)→地基承载力检测→立模加固→安装泄水孔→分层浇筑混凝土→拆除模板→养护→墙背回填(反滤层设置)→锥坡砌筑。

挡土墙的浇筑标准长度为10 m,浇筑分层高度约为1.5~2 m,浇筑间歇期2.5 d。

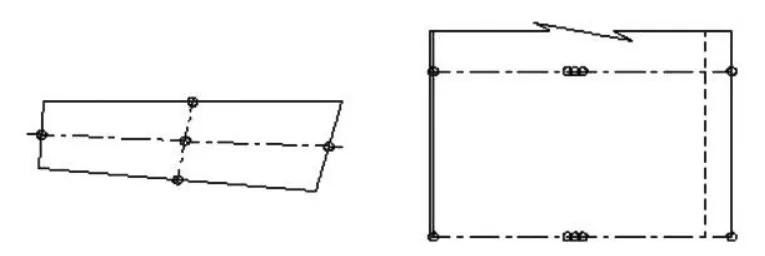

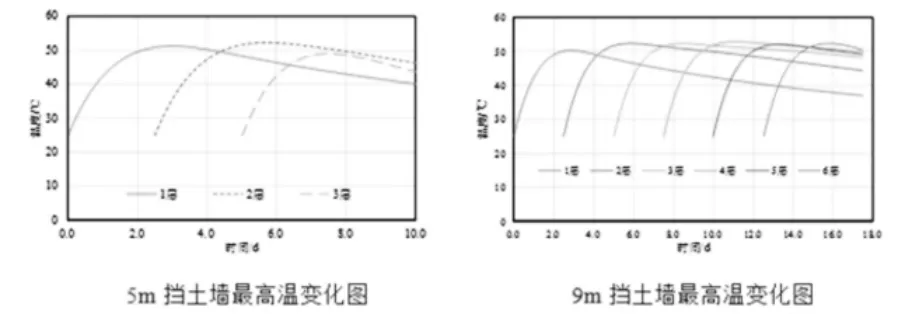

衡重式挡土墙的尺寸规格较多,由于规律较为接近,选取典型的小尺寸、大尺寸结构分别计算(如图3 所示)。小尺寸挡土墙选用5 m 高挡土墙,分三层浇筑;大尺寸挡土墙选用9 m 高挡土墙,分六层浇筑。

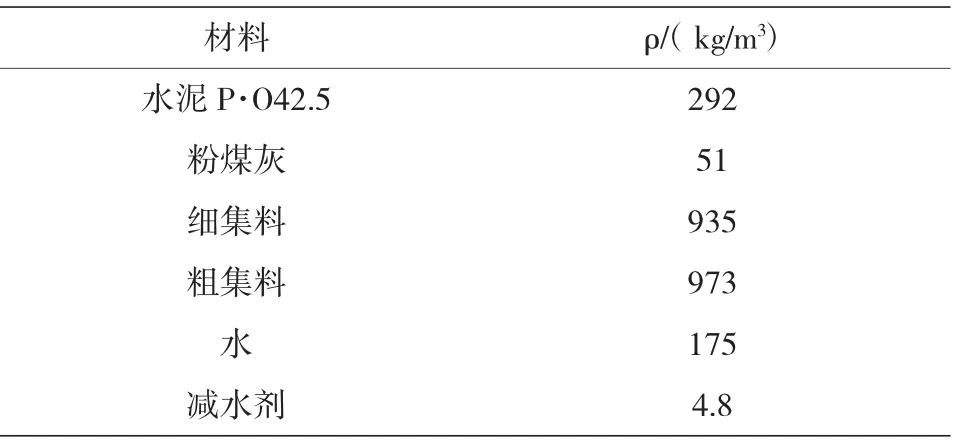

5.2 配合比设计

根据温度控制措施,采用优化后C20 混凝土,配合比设计见表1。

表1 优化后C20 混凝土配合比

5.3 温度监测

在挡土墙内部布置温度测点予以监测,收集数据,为后续挡墙的施工提供支持。

5.4 测点布置

测点布置以捕捉最高温、最不利温度场为目的,布置如图3 所示。在每个断面上布置5 个,内部布置1 个,底面、顶面及两侧面各布置1 个,同时对环境温度进行同步测试。

图3 测点布置示意图

通过测试对内部温度进行校验,对表面保温措施的有效性进行检验,对各温控指标进行检验。测点埋设应注意加强保护,避免振捣破坏测点。

5.5 监测方法

1)挡土墙温度测量:挡土墙混凝土浇筑至水化热升温至最高温阶段,数据采集频率为1 h 一次;降温0~7 d,每4 h 测量一次;降温后7~14 d,每天测量4 次。

2)大气温度测量:与混凝土温度同步观测。

3)特殊情况下,如昼夜温差较大期间,适当加密测量次数。

5.6 监测结果

1)5 m 挡土墙。最高温变化如图4 所示,可见各层最高温基本较为接近,第三层尺寸减小,温升有所降低,第二层受第一层加热影响,温度略高,但总体上不超过55 ℃。

2)9 m 挡土墙。最高温变化如图4 所示,可见各层最高温基本较为接近,总体上不超过55 ℃,9 m挡墙与5 m 监测结果整体接近。

图4 挡土墙最高温度变化

6 总结分析

通过监测数据分析,得出5 m 挡土墙与9 m 挡土墙的分析结果基本一致,主要结论如下:

1)挡土墙属于典型大体积混凝土,内部积蓄温度高,降温缓慢,表面与内部容易产生较大温差。

2)在合适的配合比情况下进行浇筑,内部最高温度不超过55 ℃,相对于入模温度25 ℃,温升30℃,小于规范的45 ℃。

3)在表面采取适当的保温措施情况下,根据现场实测裂缝宽度为0.07~0.08 mm,小于规范限值0.3 mm。

综上所述,在合适的配合比、入模温度以及表面保温情况下,可满足规范关于温度及裂缝的控制要求。