低分子肝素钙预防脑出血手术患者下肢深静脉血栓形成的临床效果观察

2022-01-07卢泽均罗嘉文

卢泽均,徐 聪,罗嘉文

(江门市第二人民医院外科 广东 江门 529030)

脑出血是比较常见的心脑血管疾病中的一种,在中老年患者中具有较高的发病率,该病具有起病急,变化快,致残率和致死率都比较高的特点,采用手术治疗是主要方法,但是术后患者需要长时间卧床休养,长期不运动加之患者的生命体征不稳定,凝血功能异常者多,非常容易影响患者的血液循环,发生下肢深静脉血栓,如果出现血栓部分脱落的情况,会引起更加严重的肺栓塞、脑栓塞等疾病,使患者的病情加重,导致残疾或者死亡。随着医学的不断发展,对于下肢深静脉血栓的重视程度不断提高,并且积极的对该并发症进行预防[1-2]。近年来,低分子肝素的应用受到临床医生的重视,在脑出血患者术后进行下肢深静脉血栓当中的应用获得了良好的效果,被临床广泛应用。基于此,本文针对我院收治的脑出血手术患者采用低分子肝素来预防下肢深静脉血栓,并分析其临床应用效果,现报道如下。

1.资料与方法

1.1 一般资料

选取2014 年1 月—2021 年3 月我院收治的脑出血手术患者共82 例作为观察对象,根据不同预防方法分为对照组和实验组,每组41 例。对照组患者中男性28 例,女性13 例,平均年龄(70.89±7.93)岁;实验组患者中男性25 例,女性16 例,平均年年龄(71.07±8.05)岁。两组一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。纳入标准:①术前头颅CT 证实脑挫裂伤、颅内血肿,脑出血破入脑室;②均行开颅血肿清除术或微创钻孔颅内血肿引流术,或行侧脑室外引流术;③患者知情并签字同意。排除标准:①发病后存活时间少于3 周;②深静脉血栓病史;③血小板计数<100×109/L;④对肝素过敏者。

1.2 方法

所有患者入院后均进行常规治疗,包括调整水电解质紊乱、抗凝、调整血压、营养脑细胞等治疗。

对照组患者在此基础增加间隙气压治疗,仪器使用苏州好博医疗器械有限公司生产的空气波压力治疗仪,注册编号:苏食药监械(准)字2014 第2261225 号,型号:HB910D,于术后第1 天开始为患者进行治疗,按照脚、小腿、大腿的顺序由下至上施压和释放压力,30 min/次,1 次/d,持续14 d。

实验组患者在对照组基础上增加低分子肝素治疗,手术后第3 天为患者进行皮下注射,选择河北常山生化药业股份有限公司生产的低分子肝素钙,国药准字H20063910,规格0.4 mL:4 100 IU,为患者注射4 100 U,1 次/d,连续用14 d。

1.3 观察指标

(1)对比两组治疗前,治疗后7、14、21 d D-二聚体水平。(2)对比下肢深静脉血栓的发生率。(3)对比两组患者生活质量。

1.4 统计学方法

采用SPSS 24.0 统计软件进行数据处理。正态分布的计量资料采用均数±标准差(± s)表示,组间比较采用t检验;计数资料用频数和百分比(%)表示,组间比较采用χ2检验。P<0.05 为差异有统计学意义。

2.结果

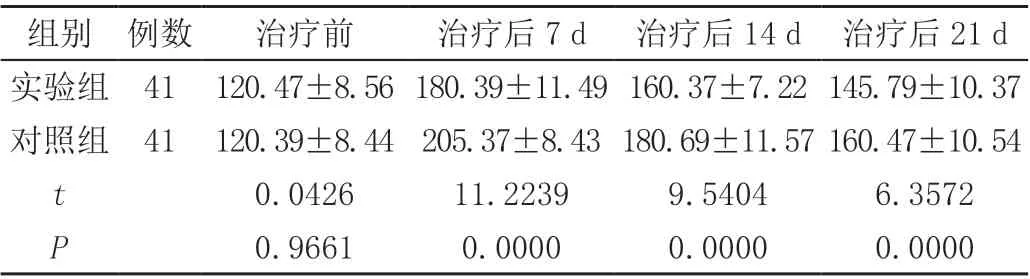

2.1 两组D-二聚体水平比较

治疗前组D- 二聚体水平差异无统计学意义(P>0.05);治疗后患者的D-二聚体水平优于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 两组D-二聚体水平比较( ± s, μg/L)

表1 两组D-二聚体水平比较( ± s, μg/L)

组别 例数治疗前治疗后7 d 治疗后14 d 治疗后21 d实验组 41 120.47±8.56 180.39±11.49 160.37±7.22 145.79±10.37对照组 41 120.39±8.44 205.37±8.43 180.69±11.57 160.47±10.54 t 0.042611.22399.54046.3572 P 0.96610.00000.00000.0000

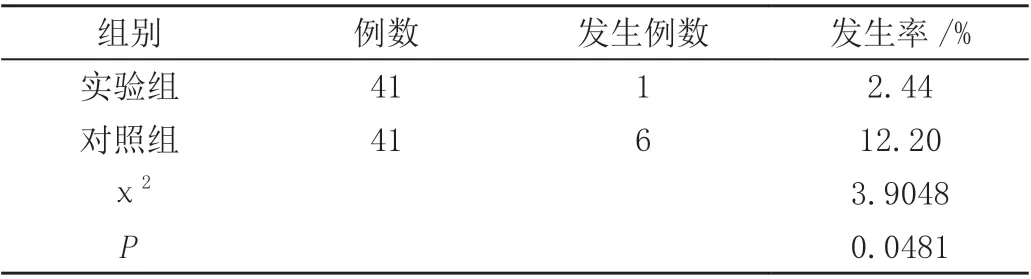

2.2 两组下肢深静脉血栓发生率比较

治疗后,实验组下肢深静脉血栓发生率低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 两组下肢深静脉血栓发生率比较

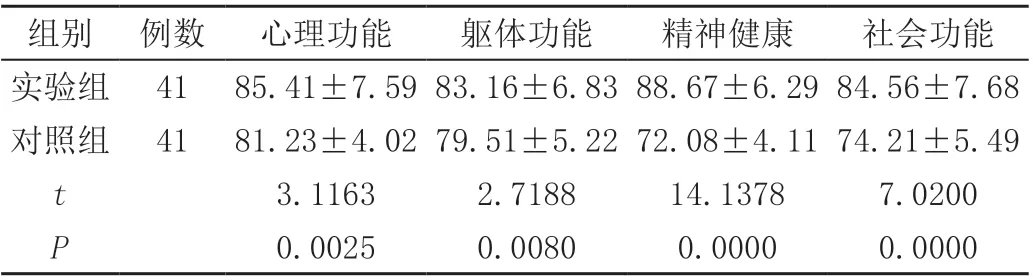

2.3 两组生活质量比较

治疗后,实验组生活质量评分高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

表3 两组生活质量得分比较( ± s,分)

表3 两组生活质量得分比较( ± s,分)

组别 例数心理功能躯体功能精神健康社会功能实验组 41 85.41±7.59 83.16±6.83 88.67±6.29 84.56±7.68对照组 41 81.23±4.02 79.51±5.22 72.08±4.11 74.21±5.49 t 3.11632.718814.13787.0200 P 0.00250.00800.00000.0000

3.讨论

静脉栓塞症在神经外科的手术治疗之后比较容易发生,是最主要的并发症之一,其中对患者的康复以及治疗效果影响最大的是下肢深静脉血栓和肺栓塞,静脉栓塞在缺血性脑病和脑出血患者中的发病率分别为35%和9%,在发生脑卒中的患者大约有53%的患者会发生下肢深静脉血栓[3]。随着医学技术的不断发展,对下肢深静脉血栓的认知程度也越来越高,得到了神经外科医生的高度重视,并在患者术后采用积极的方式进行预防和治疗,现阶段,对于治疗血栓形成的方法有很多,例如理疗、药物治疗等受到医生的广泛认可,但是,大多数的医生还是更加倾向于预防。随着微创治疗的不断发展,术后患者卧床的时间也随之减少,因此,一些外科手术后患者下肢深静脉血栓的发生率也呈现出下降的趋势。但是对于神经外科来说,血栓的发病率仍然很高,因此,需要进行早期的预防性治疗,以帮助患者减少血栓的发生[4]。脑出血是神经外科最常见的疾病,手术是对于该病进行治疗最常用也是最高效的方式,但是大多数患者术后会出现相关后遗症,需要长期卧床休养,早期下床活动的概率非常低,这就导致下肢深静脉血栓的发生率上升。间隙气压治疗通过周期性加压、减压等方式模仿运动泵的功能,患者即便无法下床活动,也能够促使患者产生搏动性的血流,将其输送到远端肢体的深静脉系统,通过这种方法来帮助患者调节机体静脉循环,这样可以有效促进患者深部静脉的血流,使血液淤滞的发生率降低,同时可以降低患者的静脉压,将血管壁上凝聚的小血凝块冲散,这种方式可以帮助患者降低间质水肿的发生。这种方式可以在临床预防下肢深静脉血栓的发生有较好的作用。但是脑出血患者在术后大多数都是出于昏迷状态,其肢体基本没有任何活动能力,单纯采用物理预防,对患者的影响有限,因此,还需要进一步采用更加高效的抗凝措施[5-6]。近年来,采用低分子肝素进行预防的方式得到医生的广泛关注,该药物可以选择性的抑制凝血因子Xa 形成,并且其生物活性比较强,采用低分子肝素进行预防治疗,能够充分发挥其抗血栓、抗血小板以及促纤溶等作用。低分子肝素的主要由胺残基、葡萄胺与D2 葡萄糖等组成,不但能够促进术后患者下肢供血的早期恢复,还可以改善患者的局部微循环,有效抑制血栓的形成,同时其抗血小板聚集的作用也比较强,最主要的是该药物在抗血栓形成的同时还不容易使颅内出血的风险增加,并且对患者的神经功能有较强的保护作用[7-8]。将上述两种方法联合应用,二者相互作用,通过内外结合的方式对患者下肢深静脉血栓形成的预防有较高的效果。本文对比两组脑出血手术患者下肢深静脉血栓的发生率,实验组低于对照组,且实验组治疗后D-二聚体水平优于对照组,且实验组生活质量高于对照组(P<0.05)。

综上所述,在脑出血手术患者下肢深静脉血栓形成的预防上应用低分子肝素钙具有更加显著的效果,患者神经功能改善更明显,下肢深静脉血栓的发生率更低。