抽吸导管联合支架取栓治疗急性大动脉闭塞性脑梗死的临床效果观察

2022-01-07黄文国颜冬润

黄文国,颜冬润,张 敏

(广东省茂名市中医院脑病一科 广东 茂名 525000)

急性大动脉闭塞性脑梗死属于临床中脑梗死疾病中的一种,具有起病急、病情危重和致残率较高等特点,临床康复效果不佳且治疗费用较高,危害患者的身体健康及生活质量。对于急性大动脉闭塞性脑梗死患者来说,进行有效且及时的干预非常重要,以往对该疾病患者实施的治疗方法为静脉溶栓,但治疗无法达到预期效果[1]。抽吸导管联合支架取栓治疗能在最短时间内将闭塞血管开通,恢复脑血流灌注,减少脑卒中致残现象的出现,改善患者预后。为了分析抽吸导管联合支架取栓治疗急性大动脉闭塞性脑梗死的临床疗效,本次研究选取我院60 例急性大动脉闭塞性脑梗死患者实施研究。现报道如下。

1.资料与方法

1.1 一般资料

选择茂名市中医院脑病科2018 年1 月—2021 年1 月收治的60 例急性大动脉闭塞性脑梗死患者,随机分为两组。参照组30 例患者中男性17 例,女性13 例,年龄53 ~76 岁,平均年龄(62.35±3.45)岁;治疗组30 例患者中男性18 例,女性12 例,年龄54 ~77 岁,平均年龄(62.37±3.52)岁。两组一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。纳入标准:①符合缺血性脑血管病的诊断标准[2];②发病不超过48 h,6 h 后局灶性神经功能缺损症状逐渐进展或呈阶梯式加重;③美国国立卫生研究院卒中量表(NIHSS)评分4 ~21 分;④头颅CT 或MRI 证实并排除外脑出血;⑤既往卒中未遗留明显后遗症,改良Rankin 量表调制等级分数(mRS)评分≤1 分;⑥签署知情同意书。排除标准:①合并严重脏器损伤及存在血液系统疾病者;②高血压难以控制者,血压>180/110 mmHg;③实验室检查提示凝血功能异常;④3 个月之内有脑出血病史;⑤任何近期(30 d 内)活动性出血[3];⑥近2 周内接受过大手术;⑦精神疾病及认知障碍患者。

1.2 方法

参照组30 例患者实施无Sofia 抽吸导管的单纯支架机械取栓治疗:全身麻醉下导引导管放置在椎动脉内,微导丝配合将微导管送入目标血管闭塞段远端位置,经微导管造影明确正确位置及远端血管通畅之后送入支架并在血管闭塞段将支架打开,经导引导管造影明确血流恢复后静置5 min,用微导管部分回收支架,负压回抽导引导管,将支架缓慢撤出后保持负压抽吸导引导管抽搐50 mL 的血液,检查是否存在血栓组织。

治疗组30 例患者实施Sofia 抽吸导管和/或使用支架取栓治疗:全身麻醉处理后,8F 导引导管置入颈内动脉,后循环患者结合椎动脉粗细不同将6F 长鞘送入锁骨下动脉或椎动脉,中间导管及微导丝辅助下将微导管送入目标血管闭塞段远端,经微导管造影对正确位置及血管通畅程度进行明确后,送入支架并在血管闭塞端将支架打开,经中间导管造影对血管闭塞段的血流恢复情况、血栓是否位于支架有效段内等进行明确,若支架的位置理想则静置支架5 min 将中间导管推进置入血栓头端位置捕获血栓,关闭冲洗盐水后给予50 mL 的注射器连接导管末端阀门处进行负压抽吸治疗,同时将支架和微导管一并拉入Sofia 抽吸导管内,随后拉出体外,负压回抽中间导管,缓慢回拉支架的同时轻轻推进中间导管,将微导管和支架拉出,继续回抽中间导管至抽出血液为止,针对抽不出血液的患者应保持负压缓慢将中间导管拉出,再进导引管抽吸出50 mL 的血液,对血栓组织进行检查。

1.3 观察指标

对比两组患者治疗后的90 d 神经功能恢复良好率、血管再通率、并发症发生率及手术操作时间等。

1.4 统计学方法

采用SPSS 26.0 统计软件进行数据处理。正态分布的计量资料采用均数±标准差(± s)表示,组间比较采用t检验;计数资料用频数和百分率(%)表示,组间比较采用χ2检验。P<0.05 为差异有统计学意义。

2.结果

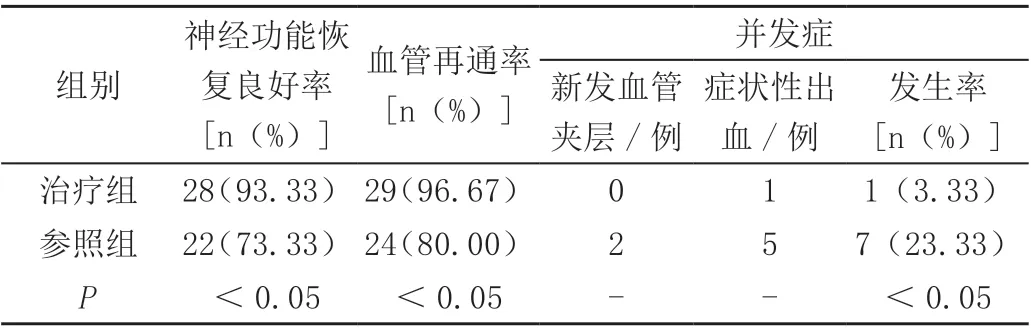

参照组的手术操作时间为(69.79±15.62)min,治疗组的手术操作时间为(65.63±15.24)min,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后的90 d 治疗组神经功能恢复良好率、血管再通率高于参照组,并发症发生率低于参照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 两组患者治疗后的90 d 神经功能恢复良好率、血管再通率、并发症发生率比较

3.讨论

急性大动脉闭塞性脑梗死是缺血性脑血管疾病的一个常见类型,约占缺血性脑梗死10%~15%[4]。当颅内大动脉发生急性闭塞后,血流速度显著减慢,导致远端血流灌注不足甚至在微小动脉内产生新鲜栓子,加重脑组织灌注不足,导致严重的神经功能缺损现象的出现。因此,在临床治疗急性大动脉闭塞性脑梗死的构成中应尽早的改善颅内大动脉急性闭塞后的血管再通率,尽快的恢复有效的血流灌注,改善患者预后[5]。

当前临床治疗中提倡对发病6 h 时间窗内的、由颈内动脉或MCA M1 段闭塞引起急性脑梗死推荐机械取栓治疗、而6 ~16 h 的前循环大血管闭塞患者在明确符合相应治疗指征和标准后推荐实施机械取栓的治疗。单纯的支架取栓治疗过程中存在着脑动脉迂曲,指引管无法到达提供良好支撑取栓部位等现象,延长取栓时间[6]。而部分血栓负荷量较大的患者实施支架取栓过程中容易出现栓子逃逸或移位等现象,影响治疗效果。随着介入器材的更新和应用,在经典的支架取栓装置外,抽吸导管得到迅速发展。使用抽吸导管比取栓支架能更快速到达目标血管,同时对血管的内壁损伤更小,抽吸技术具有更高的开通率、更短的开通时间[7]。同时抽吸导管可作为中间导管,一旦单纯抽吸不成功,可更改手术策略,联合支架取栓,从而进一步提高血管开通率,提高手术治疗的安全性,使患者治疗后的并发症发生率明显降低,促进预后,从而将取栓治疗的时间明显缩短[8]。本次结果显示,实施Sofia 抽吸导管联合支架取栓治疗的治疗组,急性大动脉闭塞性脑梗死患者治疗后的90 d 神经功能恢复良好率、血管再通率、并发症发生率等指标均明显优于实施无Sofia 抽吸导管的单纯支架机械取栓治疗的参照组,且两组急性大动脉闭塞性脑梗死患者治疗的取栓时间不存在明显的差异,说明对急性大动脉闭塞性脑梗死患者开展Sofia 抽吸导管联合支架取栓治疗的安全性和有效性较为显著,提高血管再通率,促进患者治疗后3 个月神经功能的改善,降低并发症的发生,利于患者早期康复和预后。

综上所述,抽吸导管联合支架取栓治疗急性大动脉闭塞性脑梗死的临床价值较为显著,值得临床应用。