北京城市街道空间几何形态与热环境研究

2021-12-30潘剑彬王若晨李佳妮

潘剑彬,王若晨,翟 莹,李佳妮

(1.北京建筑大学建筑与城市规划学院,北京 100044;2.北京未来城市设计高精尖创新中心,北京 100044;3.北京市富通环境工程有限公司,北京 100083)

随着城市化进程的快速发展,以北京、上海等为代表的中国特大城市逐步向国际化大都市迈进,但与此同时,城市的发展也改变着城市近地表气温等微气候要素,从而造成城市热岛效应等生态问题[1]。研究城市街道的热环境与其形态特征的相互关系,有助于科学规划城市道路,缓解建成区日益严重的城市热岛效应,改善城市居民室外热舒适度,增加室外公共活动时长及范围。

城市热岛效应是指由于城市建成区中建筑密度大导致空气流通速度缓慢,温度较高,而城市周边郊区空气流速较快,使得城市周边郊区的温度低于城区,形成低温郊区包围高温城区的现象[2]。已有研究表明,城市街道能够在热岛效应最显著的夏季高温气候条件下,通过优化街道形态特征[3]、增加城市的蓝绿空间[4]等方法,影响城市尺度或局地微观尺度下的地表能量平衡[5],改变城市室外公共空间的热环境,从而缓解城市热岛效应[6]。

近年来,城市街道的热环境效应受到了较多关注:李京津等[7]对南京市3条步行街道进行了数值模拟,模拟结果表明街道的朝向、尺度和界面均对街道内部微环境产生影响;应小宇等[8]以杭州为例研究了街道贴线率、街道界面密度、街道高宽比等空间结构与城市街道微气候风环境要素的数量变化关系,发现街道高宽比与风速成反比,与贴线率成抛物线趋势变化;邓寄豫等[9]分别对不同几何形态的16条街道进行了数值模拟,发现街道高宽比与开敞度、天空可视系数对室外热环境起到一定的影响作用;劳钊明等[10]对比分析了中山市同一街道在有绿化和无绿化两种条件下的热环境,发现绿化可有效改善街道内热舒适度,且绿阴和建筑阴影均可降低环境气温2.60~3.00 ℃。已有研究多以建筑外界面、下垫面等因素为主,但街道的热环境由多种要素共同影响,在研究中不仅要考虑多种影响因素的综合效果,也应就单一变量街道形态进行研究,使建成街道的原始状态达到较为理想的环境,再通过改变下垫面性质等手段进一步改善提升街道空间的热环境。

定点实测和数值模拟是目前微尺度下城市热环境研究的两种主要方法。一些学者利用现场实测分析城市热环境,但这种方法易受到财力、物力、时间等限制,难以全面揭示热环境状况。与实测分析方法相比,数值模拟具有快速简便、准确有效等特点,能够展现街道热环境的差异,其结果能够直观反映并量化评价城市街道的热环境,已成为目前城市热环境研究的重要手段。ENVI-met是目前国内外气象、建筑规划领域学者用得最多的模拟软件之一。

综上,目前国内外针对城市街道热环境的变化机制与调节方法已开展了许多系统化的研究,一定程度地揭示了数量化的变化规律。但已开展的研究多局限于南方城市,气候特征为夏热冬冷,多围绕大尺度的热环境改善机制进行研究。而北方寒冷地区小尺度范围内,街道形态特征与热环境的关系、热环境数值变化规律及水平分布情况等一系列的影响机制研究较少。因此,笔者选取北京城市街道进行模拟研究,分析街道布局形式(高宽比、朝向)与热环境间的关系,研究街道布局形式与平均辐射温度、空气温度等热环境因子的影响机制,旨在为城市设计中合理规划城市街道以及既有城市街道改造设计提供科学依据。

一、街道热环境研究对象与研究方法

1.研究区概况

北京位于华北地区,属于典型的暖温带半湿润大陆性季风气候,每年的6—8月为空气温度最高的时间段,这一时间段也是北京的雨季,呈现高温多雨的气象特征。中心城区夏季平均气温为26.73 ℃,平均最高温度为32.00 ℃,高出周边地区6.00 ℃,呈现出典型的热岛效应气候分布特征。

2.模拟街道选择

为保证模拟街道的代表性,选择主干道、次干道及支路3个等级的城市街道作为调研对象。据不完全统计,中心城区的街道共447条,其中,主干道22条,次干道67条,支路358条,按照主干道和次干道总数的20%、支路的10%进行调研。本次研究对象为现代街道,研究目的是为今后的城市设计提供建议,因此在调研时排除老城历史街区街道及沿街建筑为低层建筑的街道。利用谷歌地图配合街景视图,初步选择了北京的西直门外南路、车公庄北里中路、车公庄大街、展览馆路、车公庄北街等52条街道,并于2019年11月初进行样地勘测。同时参考其他相关研究,发现北京中心城区具有以下特征:

①北京中心城区的街道布局延续明清时期棋盘式的布局形式,主要的街道朝向为东西、南北朝向。受建筑限高的影响,中心城区建筑物高度较低,未出现超高层建筑,高宽比多控制在1.2以下,主要分布在0.3~1.2。

②街道等级分为主干道、次干道和支路,其中支路最多,约占街道总数的80.1%。

③沿街建筑多为中层和多层建筑,高层和低层建筑较少。

④街道以一板两带式的道路绿化形式为主,部分主干道会出现一板两带式和两板三带式交叉出现的道路绿化形式。

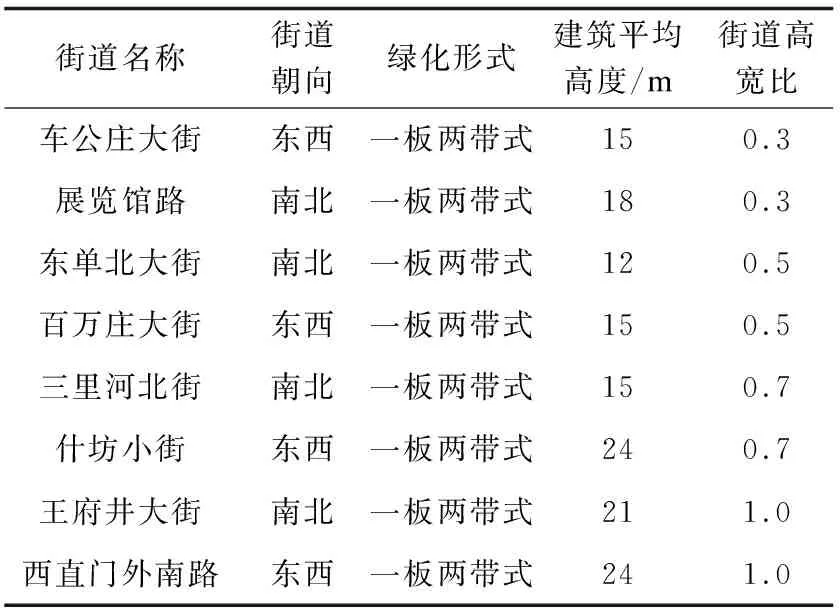

最终根据北京中心城区街道的总体特点选定车公庄大街、展览馆路、东单北大街、百万庄大街、三里河北街、什坊小街、王府井大街和西直门外南路等8条街道作为本研究的模拟街道。8条街道的详细情况如表1所示。

表1 街道情况

3.ENVI-met热环境模拟

(1)软件介绍

本研究采用的数值模拟软件为ENVI-met。该软件的工作机制是计算流体力学和热力学,软件可模拟中小尺度下微气候要素的数值变化规律、空间分布情况以及各测试点的微气候要素数值变化。基于微气候要素模拟结果,也可通过热舒适度数值关系计算模拟区域内热舒适度的数值变化规律及空间分布情况,为分析城市街道形态特征与热环境的关系提供严谨的数值分析。ENVI-met开发至今,已应用于众多领域,对于以北京为代表的寒冷地区,其模拟结果与实测数据较好吻合,且模拟精度已被证实达到一般研究要求。

(2)参数设置

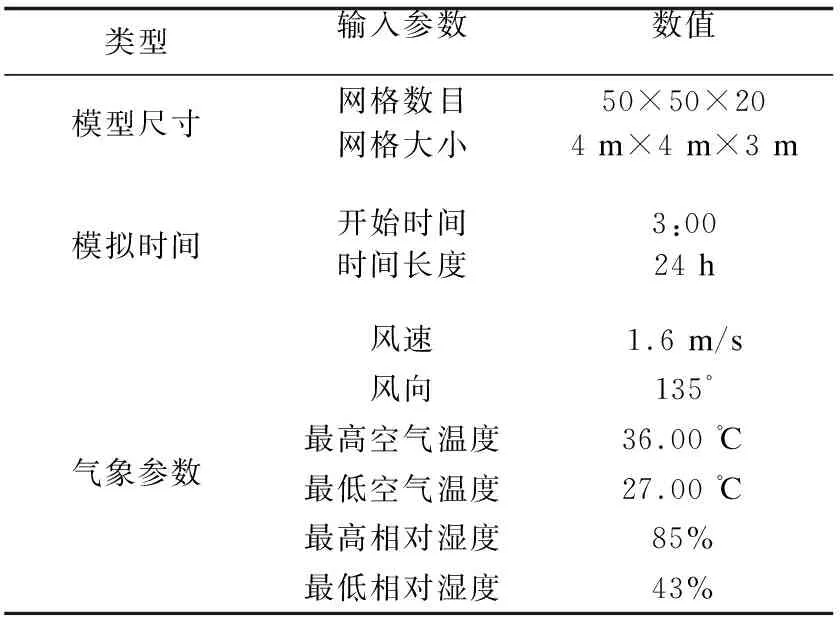

本研究选取模拟日期的标准是:以北京夏季气象条件为背景,模拟选择空气温度、相对湿度、风速等气象要素数值均与《城市居住区热环境设计标准》中北京地区夏季热环境气象指标相近。模拟选取夏季中天气晴朗的一天2019年7月26日。热环境模拟使用的气象数据选取2019年7月26日北京气象站的气象数据。为保证模拟结果准确,需提前5 h进行模拟,且将时间长度定为24 h,热环境模拟主要输入数据如表2所示。

表2 主要输入数据

二、街道热环境模拟实验结果

1.南北向街道

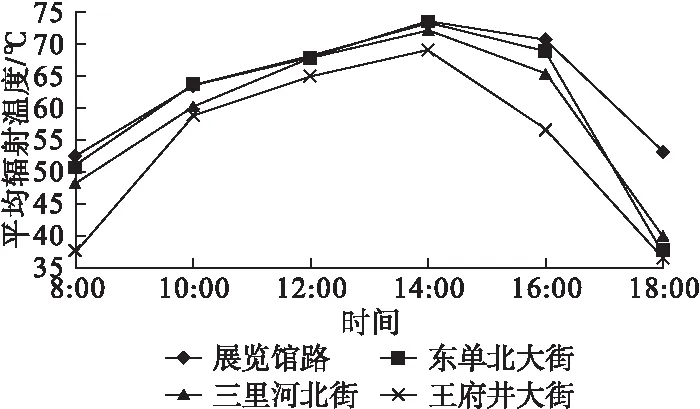

(1)平均辐射温度

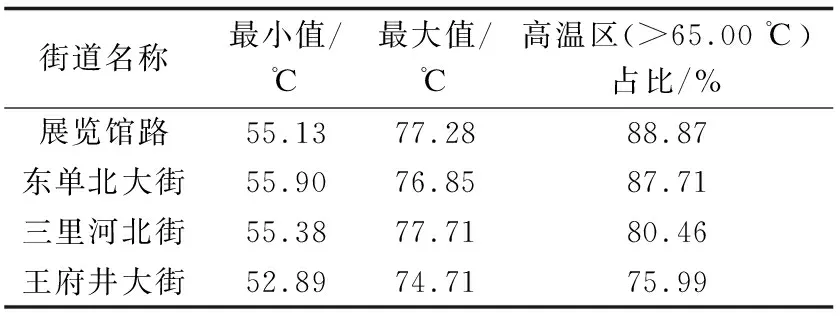

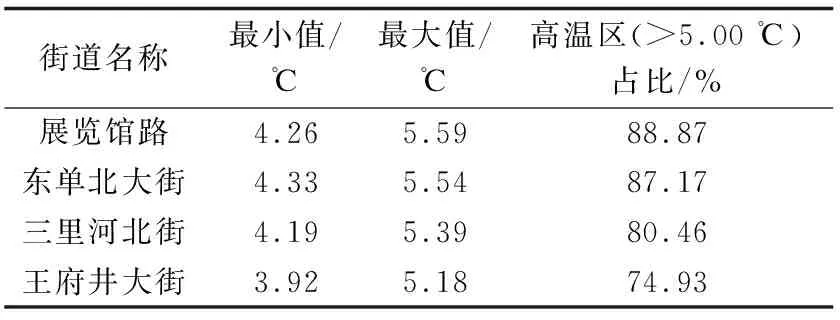

对比分析南北向街道不同高宽比情况下平均辐射温度的逐时分布情况(见图1)。在平均辐射温度上升的时间段内,4条街道呈现出高宽比与平均辐射温度的变化规律为:随着高宽比的逐渐增加,平均辐射温度逐渐降低;14:00时4条街道的平均辐射温度达到最大值,高宽比为0.3的展览馆路数值最大,高宽比为1.0的王府井大街数值最小,高宽比为0.3的展览馆路和高宽比为0.5的东单北大街平均辐射温度在8:00-14:00数值较为相近。对比分析4条街道在14:00时平均辐射温度的分布情况(见表3),随着高宽比的增大,高温区面积不断减少。将临近高宽比的两条街道高温区面积进行相位差对比,高宽比为0.3的展览馆路和高宽比为0.5的东单北大街高温区面积差值最小。这说明高宽比较大的街道可有效阻碍太阳直射,产生较大面积的阴影区,从而使街道内平均辐射温度的均值下降。当高宽比较小时,增大沿街建筑高度无法快速达到减小高温区面积的效果。

图1 不同高宽比下街道平均辐射温度比较

表3 14:00南北向街道平均辐射温度分布统计

(2)空气温度

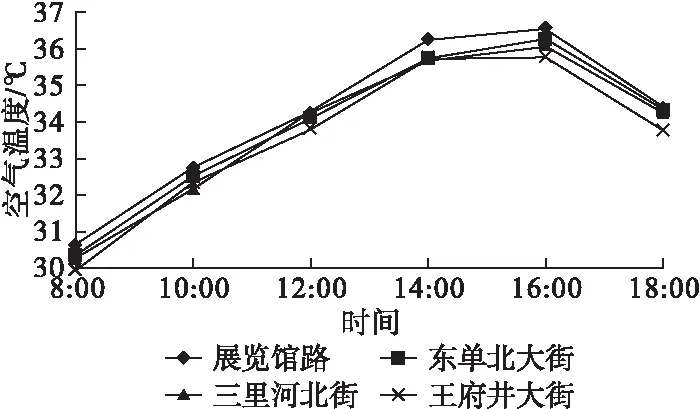

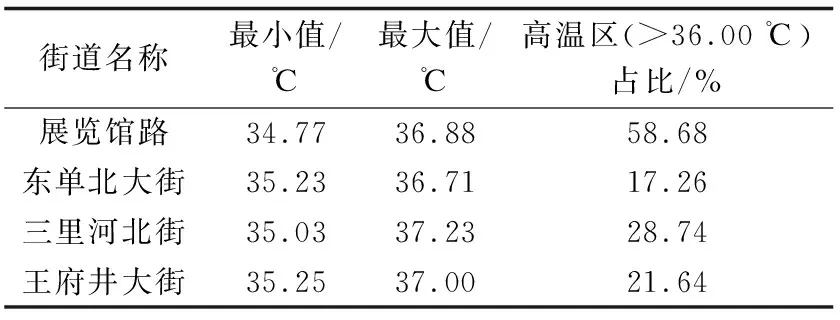

对比分析南北向街道不同高宽比情况下空气温度的逐时分布情况(见图2)。4条街道空气温度上升的规律均为在16:00达到空气温度最大值,14:00-16:00温度变化较小,相差均小于1.00 ℃;4条街道的空气温度相似,差值为0.02 ℃~0.48 ℃,14:00时展览馆路与其他3条街道的温差最大,相差为0.48 ℃;16:00时4条街道的温度差明显,差值为0.18 ℃~0.29 ℃。对比分析4条街道14:00时空气温度的水平分布情况(见表4),高温区面积并未呈现一定规律,但高宽比为0.3的展览馆路高温区面积明显大于另外3条街道,而东单北大街的高温区面积最少,可能是与建筑的间距有关,此条街道东侧建筑的间距小于其他3条街道,减少了外部高温空气的流入,导致街道内高温区面积降低。综上,街道高宽比对街道空间内空气温度的影响较弱,高宽比小于0.5时,高宽比的减小会使高温区的面积剧烈增大。

图2 不同高宽比下街道空气温度比较

表4 14:00南北向街道空气温度分布统计

(3)热舒适度

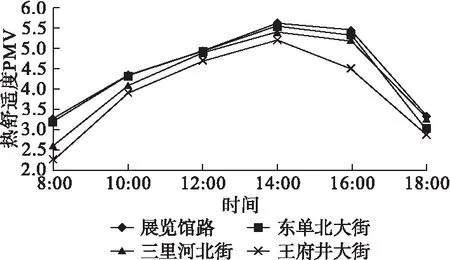

对比分析南北向街道不同高宽比情况下热舒适度PMV的逐时分布情况(见图3)。在热舒适度数值上升的时间段内,4条街道呈现出高宽比与热舒适度的变化规律为:随着高宽比的逐渐增加,热舒适度随之降低;14:00时4条街道的热舒适度达到最大值,高宽比为0.3的展览馆路数值最大,高宽比为1.0的王府井大街数值最小,高宽比为0.3的展览馆路和高宽比为0.5的东单北大街的热舒适度在8:00-14:00数值较为相近。对比分析4条街道在14:00时热舒适度的分布情况(见表5),随着高宽比的增大,高温区面积不断减少。将临近高宽比的两条街道高温区面积进行相位差对比,高宽比为0.3的展览馆路和高宽比为0.5的东单北大街高温区面积差值最小。

图3 不同高宽比下街道热舒适度比较

表5 14:00南北向街道热舒适度分布统计

综合来看,4条街道热舒适度呈现的规律与平均辐射温度几乎一致,这说明热舒适度受到太阳辐射的直接影响。高宽比较大的街道可通过遮挡太阳直射,形成相对舒适区。

2.东西向街道

(1)平均辐射温度

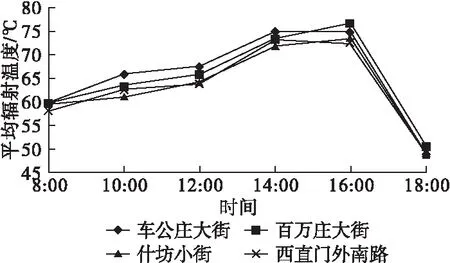

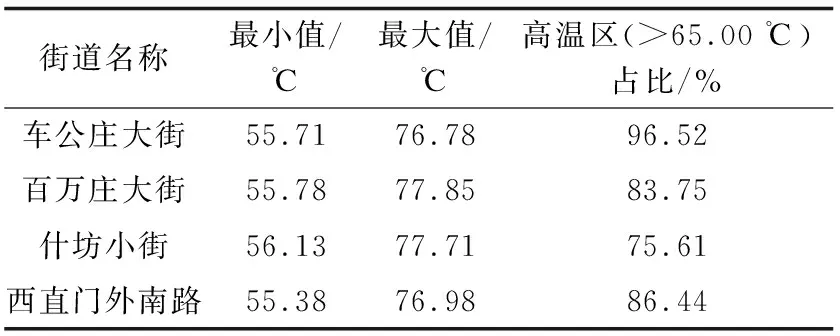

对比分析东西向街道不同高宽比情况下平均辐射温度的逐时分布情况(见图4)。在8:00-14:00时间段,4条街道呈现出高宽比与平均辐射温度的变化规律为:随着高宽比的逐渐增加,平均辐射温度随之降低;高宽比为1.0的西直门外南路平均辐射温度在这段时间内变化不稳定,相对而言,高宽比为0.7的什坊小街平均辐射温度更低。14:00-16:00时间段内,高宽比为0.5的百万庄大街和高宽比为0.7的什坊小街平均辐射温度仍然逐渐上升,而高宽比为0.3的车公庄大街和高宽比为1.0的西直门外南路平均辐射温度则逐渐下降。对比分析4条街道在14:00时平均辐射温度的分布情况(见表6),随着高宽比的增大,高温区面积不断减少,但高宽比为1.0的西直门外南路的高温区面积开始上升。因此,东西向街道的高宽比与平均辐射温度的变化规律为:在高宽比0.3~0.7范围内,随着高宽比的增大,温度降低;在高宽比0.7~1.0范围内,随着高宽比的增大,温度升高。

图4 不同高宽比下街道平均辐射温度比较

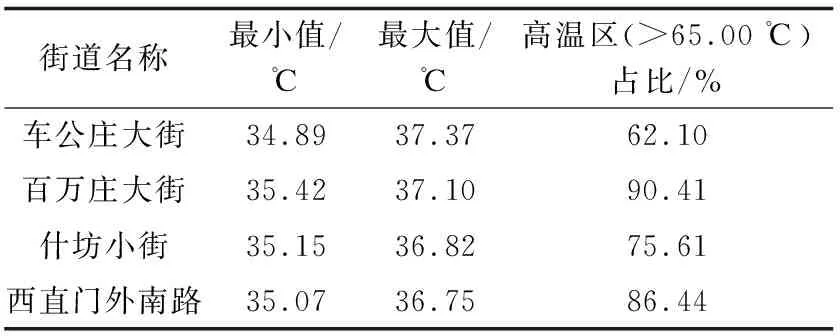

表6 14:00东西向街道平均辐射温度分布统计

(2)空气温度

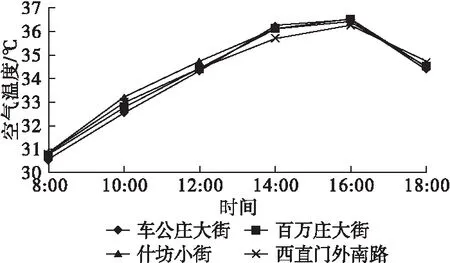

对比分析东西向街道不同高宽比情况下空气温度的逐时分布情况(见图5)。4条街道空气温度上升的规律与南北向街道变化规律相似,均为在16:00时达到空气温度的最高值,且4条街道的温差较小。对比分析4条街道空气温度的分布情况(见表7),与南北向街道相差较大。东西向街道的高温区面积较大,4条街道的高温区面积占比均大于60.00%,百万庄大街的高温区面积最大,超过90.00%,车公庄大街高温区面积最小,为62.10%。

图5 不同高宽比下街道空气温度比较

表7 14:00东西向街道空气温度分布统计

(3)热舒适度

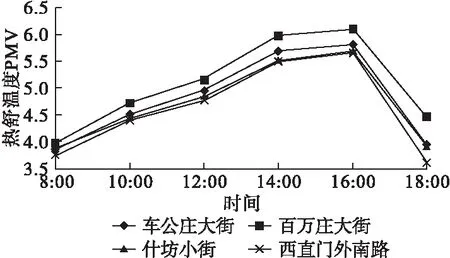

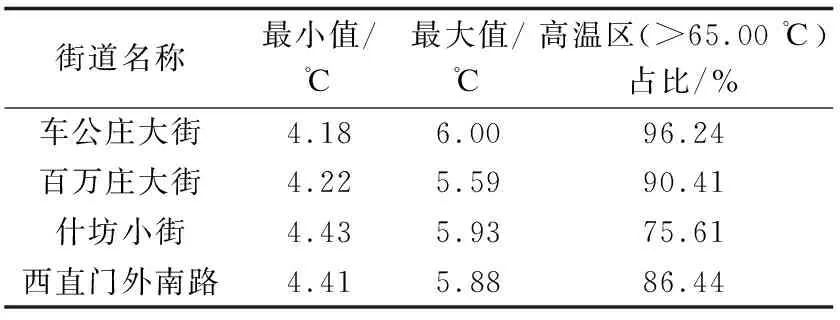

对比分析东西向街道不同高宽比情况下热舒适度PMV的逐时分布情况(见图6)。在热舒适度上升的时间段内,4条街道高宽比与热舒适度的变化规律同南北向街道变化规律相似,均随着高宽比的逐渐增加,热舒适度逐渐降低。但不同的是,高宽比为0.7的什坊小街和高宽比为1.0的西直门外南路热舒适度数值相近。对比分析4条街道在14:00时热舒适度的分布情况(见表8),高宽比为0.3~0.7,随着高宽比的增大,高温区面积不断减少;高宽比为0.7~1.0,随着高宽比的增大,高温区面积不断增大。

图6 不同高宽比下街道热舒适度比较

表8 14:00东西向街道热舒适度分布统计

三、街道热环境提升策略

综上,街道形态特征中的高宽比和朝向可影响其内部热环境的变化,太阳辐射是影响城市街道空间内热环境变化的主要因素。

1.南北向街道

南北向街道的平均辐射温度和热舒适度这两个热环境气候要素受高宽比的影响最为明显。由于南北向街道的朝向与太阳直射呈现垂直关系,可有效遮挡太阳直射,从而为街道提供更多的阴影面积。而高宽比大的街道,形成的阴影面积较多,也使街道内热环境参数的数值降低。总体来说,随着高宽比的不断上升,热环境气候要素数值不断降低,高温区面积也不断缩减。

(1)调整高宽比

在对南北向街道进行改造时,可通过增加单侧建筑的高度来增加阴影区面积。据对热环境气候要素数值的比较,高宽比为0.5~1.0的街道平均辐射温度和热舒适度变化明显,因而增加西侧建筑高度可有效增加阴影面积,从而提升热环境质量。

(2)增加灰色空间

南北向街道的西侧由于建筑物的遮挡,可以降低平均辐射温度,而东侧完全暴露在太阳下,因此可在东侧建筑底层增加天棚,起到改善热环境的作用。

2.东西向街道

东西向街道受高宽比的影响较弱,但也呈现出一定的规律。高宽比在0.3~0.7范围内,街道的热环境气候要素数值随着高宽比的增大而减小,高温区面积也随之缩减;而高宽比为0.7~1.0,变化规律则相反,随着高宽比的增大,热环境各参数数值和高温区面积均增大。

(1)调整高宽比

对于东西向街道,由于受高宽比的影响较弱,热环境气候要素的数值相差不大,因而增加单侧的建筑高度这一做法并不能如南北向街道一样很好地起到改善热环境的作用,但仍可增加南侧建筑高度。

(2)增加灰色空间

街道北侧建筑底层可以增设天棚,从而达到改善热环境的效果。

(3)增加缓冲空间

根据高温区的水平分布情况,东西向街道北侧建筑受太阳直射时间长,高温持续时间长,建筑物的散热也降低了街道内热环境质量,因而可在北侧建筑与人行道之间设置绿化等缓冲空间,减少行人使用以提升热舒适度。

四、 结 语

以北京城市街道为研究对象,探究中心城区城市街道的室外热环境和热舒适度的变化规律,分析热环境中的平均辐射温度、空气温度与街道形态(高宽比、朝向)之间的关系。研究发现:

高宽比通过阻碍太阳直射,改变高温区的面积占比,影响着街道内部热环境气候各要素及热舒适度的均值变化。高宽比越大,高温区面积越小,热环境气候要素及热舒适度的均值不断减小。但街道内热环境气候要素及热舒适度的数值最大值不会随高宽比发生改变。

朝向对街道热环境起着决定作用,南北向街道受太阳直射的时间短于东西向街道。对于南北向街道,当高宽比大于0.5时,城市街道热环境质量受高宽比影响明显;当高宽比为1.0左右时,街道内受太阳直射区域最小,太阳直射时间最短,相应的高温区面积最小,热环境质量最良好。对于东西向街道,当高宽比在0.3~0.7时,城市街道热环境质量受高宽比影响明显;当高宽比为0.7左右时,街道受太阳直射的面积最小,热环境质量最佳。经过反复的实验论证以及相关论文研究求证,发现东西向街道高宽比选择0.7左右时热环境最佳。