圈层叠合:婚姻圈中的绣娘流动与苗族刺绣基因传递

2021-12-29王庆贺柏贵喜

王庆贺 柏贵喜

[摘要]技法和纹样构成刺绣的文化基因,二者的纵向传承和横向传播促成刺绣文化基因的传递。在清水江苗族地区,绣娘作为刺绣的创作主体,其流动通常由婚嫁引发并在特定的通婚圈内进行。附着于创作主体的刺绣技法和纹样伴随绣娘的流动而发生位移,并受到通婚圈的影响而呈现刺绣文化圈与婚姻圈叠合的现象。

[关键词]圈层叠合;婚姻圈;绣娘流动;苗族刺绣;基因传递;清水江流域

[作者]王庆贺,中南民族大学少数民族艺术专业博士生;柏贵喜,中南民族大学民族学与社会学学院教授,博士生导师。湖北武汉,430074。

[中图分类号]C95

[文献标识码]A

[文章编号]1004-454X(2021)04-0116-0010

民间艺术的流动通常由制作群体及消费需求决定。[1]在清水江流域,技法和纹样构成苗族刺绣的基因要素,二者的传递保证了刺绣的传承和发展。作为一种实践的艺术,刺绣技法及纹样伴随创作主体流动。刺绣工艺的实践主体角色由女性扮演,“男耕女织”的社会分工促使女性从孩提时代便开始学习织绣技艺,并以技艺水平的高低作为衡量女子德才的标准。“女主内”的生产模式促使刺绣的制作技艺与刺绣品伴随女性流动。在清水江苗族传统社会,女性的流动通常由婚嫁引起,且结亲对象的选择严格限定在通婚圈的范围内。绣娘在婚姻圈中的流动很大程度上决定了刺绣技法、纹样等基因要素的传递范围,并最终呈现苗族刺绣文化圈与婚姻圈叠合的文化景象。

一、清水江流域苗族婚姻圈

在苗族传统社会,血亲与姻亲是一个人获得入住权并展示文化身份的重要标志。在该类型社会,为实现分配和控制资源的目的,要么成为兄弟关系,要么结为姻亲。[2]63游方是苗族传统社会谈情说爱的主要方式,未婚男女通过游方结成恋爱关系,并通过父母的准许发展成婚姻关系。不过,游方的范围受婚姻圈的严格限制。[3]清水江苗族通过支系的划分和鼓社的确立来规定结亲的对象及通婚的范围。鼓社是共同源于一个男性祖先而结合起来的集团,它是一个祭祀、亲属、政治经济与教育的氏族外婚制团体。[4]59同一鼓社有共同的节日、共同的地域观念和习惯法规、共同的服饰文化和共同的语言分支,鼓社组织的功能靠古理、古规、榔约来维持。[4]60~62单独的鼓社难以存在,它们多通过结亲的方式实现鼓社间的联合。在清水江流域,苗族民众通过鼓社来确定开亲的范围,并通过鼓藏节仪式强化其对开亲范围的认同,重申族内通婚的禁令。[5]苗族社会以血亲为经、姻亲为纬的社会网络权力结构及其功能在吃鼓藏仪式的实践中得到张扬与展演,使既有的权力秩序得到进一步认同与重构。[6]同宗不婚是苗族社会普遍遵循的婚配原则。二十世纪五十年代,吴泽霖先生在清水江流域调查

时发现:“黄平、凯里等地的苗族如果同宗开了亲,同宗的各寨约集父老以破坏宗族体面为名,大兴问罪之师”1。不过苗族的同宗不完全等同于汉族的同姓。咸同年间,清政府对苗族民众的“赐”姓行为,导致苗族社会出现同宗不同姓和同姓不同宗的现象。[7]38~39苗族在确定通婚范围时,以是否同宗为考量。然而,随着时间的推移,各宗族间人口发展速度不一致,人口增长较快的宗族很难在已有的范围内找到合适的配偶,加上自然条件的阻隔和文化习俗的差异,通婚圈的扩张受到了限制,“破姓开亲”是缓解通婚困境的有效手段。

流传于雷山一带的《分支开亲》歌生动描述了同一宗族分成两个宗族后相互联姻的情形:“等到以后,生的更多,育的更众。大家才来商量,商量栽一个靶,射着了靶,就拆戚开亲。力六射中了靶,拆栏栅当柴烧,在族内开亲,把虫塘变鱼的塘,分鼓祭祖宗。倒起捆鸡才紧,分支开亲才好。开亲在寨内,结戚在村中,牛角才长长,子孙才昌盛。2”今凯里市凯棠镇也经历过破姓开亲的历史。当时凯棠的顾姓人口众多,通婚问题难于解决,就将一部分顾姓改为王姓,情况有了转变1。

在分析苗族就近开亲的传统时,我们不难发现,交通影响着开亲的范围。在交通不發达的年代,就近开亲是最好的选择。在确定结亲对象及开亲范围时,所属支系、鼓社类型是衡量的主要指标。语言、风俗习惯等因素亦对能否开亲产生重要影响。此外,服饰是能否开亲最直观的判断标准。苗族同胞在选择结亲对象时,多限于相同服饰类型。服饰源于生活,服饰的不同反映了她们在语言、风俗等方面的差异。1同时,服饰是支系的标志,着不同服饰的苗族群体,可能是历史上由不同部落演化发展而来,苗族传统社会实行的部落内氏族外婚制习俗显然排除了不同部落群体间通婚的可能。[7]38~39不过在施洞、革东、五岔等经济和交通比较发达的地区,民众接触的机会较多,人口流动频繁,跨服饰区域通婚的现象屡见不鲜。1可见,不同服饰间的通婚限制巩固了各地区间服饰的差异。同时,不同服饰间的互相通婚促进了各种服饰的融合,从而又形成了一些新的类型。1概言之,基于生产生活的需要,人们希望通过联姻的方式在本地区构筑相互依赖的人情关系网络。[8]231在联姻对象的选择中,宗族归属,距离远近,服饰、语言、习俗的异同是主要考量。刺绣创作主体的流动必然导致刺绣基因元素的位移。在清水江苗族地区,婚嫁带来的绣娘流动必然引发刺绣技法及纹样的空间移动。田野的镜像有力地验证了上述观点。

二、以施洞为中心的绣娘流动与苗绣基因传递

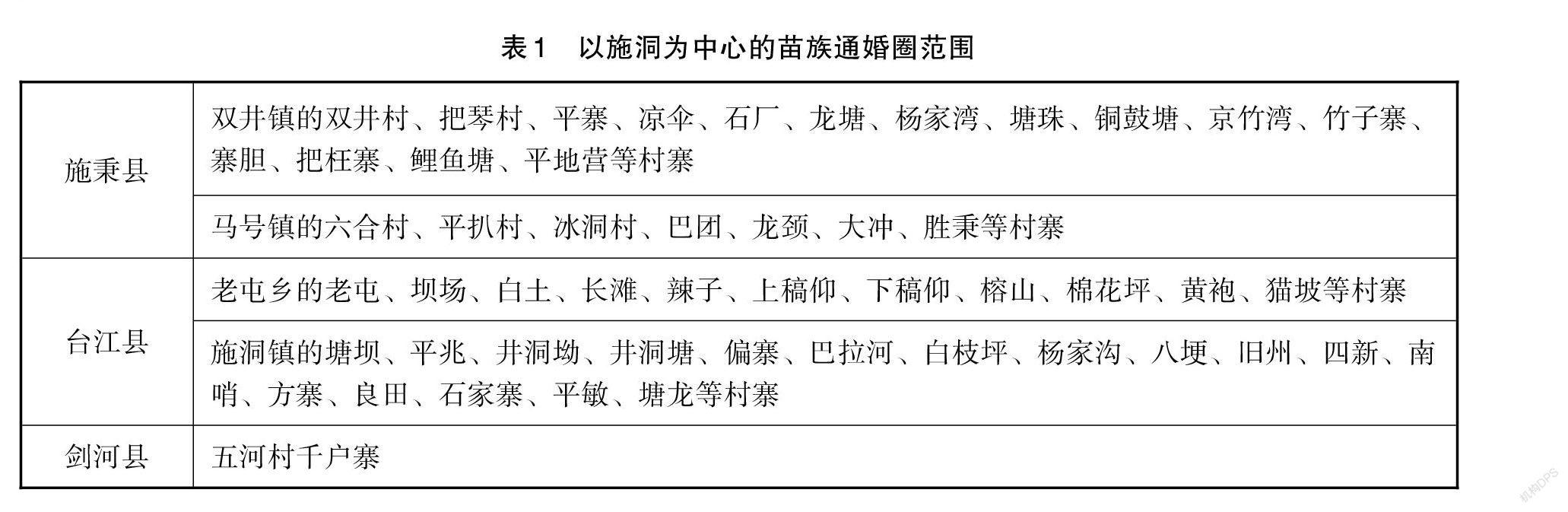

施洞地处清水江中游,明清时期是该地区的重要渡口。繁盛时期的施洞千帆竞发、马帮云集,各类货物通过水陆交通集散。施洞、马号两岸往来的村民甚至不用渡船就可以直接过到对岸。[9]便利的交通使得施洞成为该区域商品运转的中心,同时,也将该区域的苗族民众紧紧连在一起。笔者在对苗族刺绣省级代表性传承人张志英3访谈时发现,施洞、老屯、马号、双井等乡镇的苗族村寨间长期维持相互通婚的传统(见表1),并最终形成以施洞为中心的苗族通婚圈(见图1)。

从图1可以看出,清水江及其支流巴拉河沿岸的苗族村寨间形成了一个关系紧密的婚姻圈,绣娘们通过婚嫁实现寨际流动。同时,婚姻圈的存在限制了绣娘的流动范围,从而表现出纹样和技法的选用在同一婚姻圈范围内的一致性。笔者在施洞、老屯、马号、双井、五河等地的田野调查中发现,这些地区的苗族同着施洞型服饰,且装饰服饰的刺绣技法和纹样基本相同。调研过程中笔者了解到,在清水江苗族地区,银饰、服饰等物品的继承权归女儿,并在其出嫁时带到男方家中。以施洞绣娘张兴芝为例,其外婆、母亲制作的刺绣服饰在张兴芝出嫁时一并交由她保存。在张兴芝家,我有幸见到了其母亲、外婆留给她的刺绣服饰。其中张兴芝外婆留下的绣品归属地为双井镇平寨村,乃清末作品;母亲龙老先留下的绣品归属施洞镇南哨村,绣制于二十世纪七十年代;婆婆制作的绣品则属老屯乡老屯村,创作于二十世纪四十年代;张兴芝自己绣制的绣品是她于二十世纪八十年代在双井镇凉伞村创作(见表2)。

通过对表2中的苗绣绣品对比发现,四个乡镇的刺绣技法基本相同,即都以破线绣为主,再以数纱绣、堆绣、锁边等技法相配。在纹样选用上,衣袖、衣肩等部位的纹样相同,且多使用蝴蝶、龙、鹡宇鸟、水涡、紫花等纹样;衣领位置主要使用卐字、山纹等几何形纹样。不过,不同时代的刺绣纹样呈现一定的差异。清末的刺绣纹样以动物纹为主,水涡纹、植物纹点缀其中,另有少量的挑花人纹相配。此时的纹样较为抽象,且色彩较冷、较暗。二十世纪四十年代的绣品较之清末有一定的变化,即绣法更加多样,除破线、数纱外,堆绣技法已经普遍应用于苗绣当中。此时的纹样虽仍略显夸张和抽象,但纹样创作开始注重细节的表达。二十世纪七、八年代的刺绣作品显然与之前有较大的差别。在服饰装饰上表现为纹样追求以“多”为美,在纹样选用上,不仅包括动物、植物和几何形图案,人纹的使用更加普遍。色彩方面则多选取暖、艳等色调。

可见,施洞、老屯、马号、双井等苗族乡镇在清水江的串联下形成了关系密切的婚姻圈,绣娘们在婚姻圈的限定下通过婚嫁的形式实现寨际流动,刺绣技法和纹样则跟随绣娘的流动而发生位移,并形成以施洞为中心的苗族刺绣文化圈,进而在施洞、老屯、马号、双井等苗族乡镇呈现婚姻圈与刺绣类型圈相互叠合的现象。

三、以南寨为中心的绣娘流动与苗绣基因传递

南寨属剑河县,地处清水江中游,江水自西向东穿境而过。长期以来,鼓社、议榔和理老等组织构成当地的民间社会治理体系。剑河境内的苗族奉行同宗不婚的传统,有时甚至要到百里外的古州1寻找结婚对象。后因路途遥远,逐渐放宽了通婚的范围,但同宗不婚的禁忌得到延续。[10]231受婚姻禁忌影响,当地苗族民众沿清水江寻找合适的开亲对象(见表3),并最终形成以南寨镇为中心的苗族通婚圈(见图2)。

从图2可以看出,清水江两岸的苗族村寨形成了一个以南寨为中心的通婚圈,其范围包括观么、敏洞、南寨等乡镇的大部及南加镇的西部地区。婚姻圈内的绣娘因婚嫁引发寨际流动,并引起刺绣纹样、技法等基因要素的横向传播。不过,婚姻圈的存在限定了绣娘及其所携带的苗族刺绣基因要素的流动范围,进而形成了与婚姻圈高度叠合的苗族锡绣文化圈。敏洞、南寨两地的田野资料验证了上述结论(见表4)。

从表4中所列举的敏洞、南寨的苗族刺绣作品来看,两地苗绣主要集中在上衣衣背和围裙裙摆等部位,且技法和纹样的选用基本相同。其中技法以锡绣为主,并以挑花相配。在纹样选择上,锡绣的花纹以寓意丰富的几何图形为主,并与苗族民众的农耕活动及家庭生活密切相关。如牛轭、山坡、犁耙、钉耙等纹样展现了当地苗族的劳作场景;大人头、小人头、卐字纹等象征着老人安康、儿孙满堂;大秤钩、小秤钩纹寓意着商品通达、生活富足;鸡脚花则表示六畜兴旺。可见,以南寨为中心的苗族锡绣图案既是苗族历史印迹的再现[11],亦是苗族生产、生活场景的表现,更表达了苗族同胞对美好生活的向往。概言之,受婚姻禁忌及自然环境的影响,南寨、南加、敏洞、观么等邻近的苗族乡镇间构建了彼此开亲的通婚圈,绣娘们在上述区域内流动,并将锡绣的技法和纹样带往夫家,最终形成以上述四个乡镇为核心的苗族锡绣文化圈。

四、以凯棠为中心的绣娘流动与苗绣基因传递

凯棠地处清水江中游,属凯里市,是清水江流域典型的苗族聚居区。鼓社、议榔等传统社会制度建构了当地民间社会的制度文化体系,并对苗族民众婚嫁对象的选择进行了限定。当地曾长期盛行“姑舅表婚”的习俗,即舅家儿子有优先迎娶姑家女儿的权力,如若违反,姑家需向舅家缴纳相应的财物作为赔偿,俗称“还娘头”[12]若姑家无力支付,也可以转由向女儿求亲的男方家支付,俗称“回姑娘”[13]。鼓社、议榔等传统社会制度及“姑舅表婚”的传统,促使相邻的苗族村寨形成了相互通婚的传统。笔者对凯棠镇别格寨寨老张志能及村民张伟的访谈中3发现,凯棠、革一、台盘等乡镇形成了以凯棠为中心,具有排他性的苗族通婚圈(见表5、图3)。

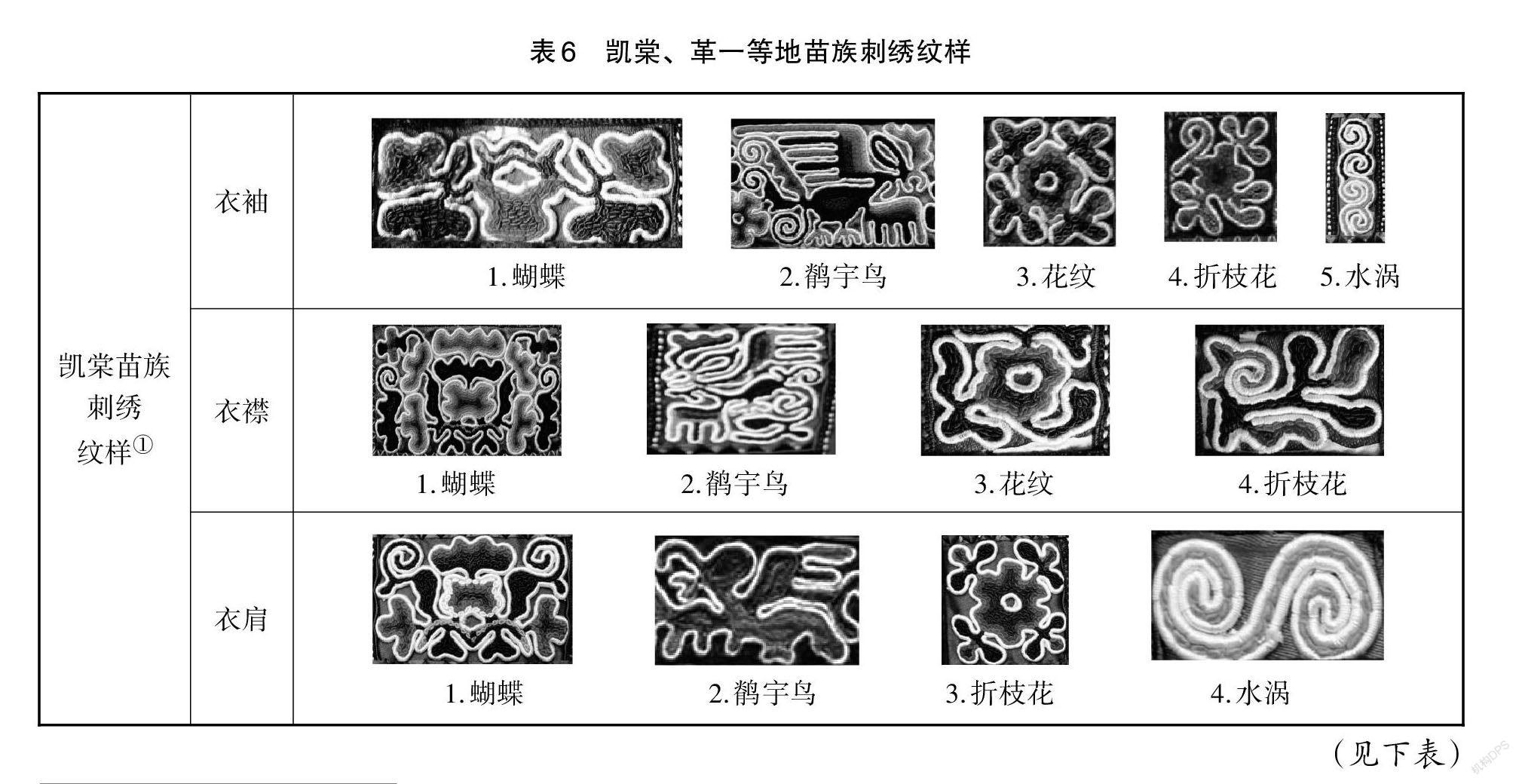

从图3可以看出,地处清水江与巴拉河中间地带的凯棠、革一、台盘等乡镇的苗族村寨间因地理环境和通婚禁忌的影响,建立了相互通婚的关系,并在长期的通婚中形成了稳定的、具有排他性特征的通婚圈。婚姻关系的缔结引发绣娘的寨际流动,并将刺绣纹样、技法、结构、刺绣产品等带往夫家,从而呈现出同一婚姻圈中的民众着相同服饰的现象,且运用相同的刺绣技法和纹样对其服饰等进行装饰。概言之,因婚嫁产生的绣娘流动带动了苗族刺绣纹样和技法的传播,通婚圈的存在限定了绣娘流动方向和范围,并进一步影响苗族刺绣技法、纹样等基因要素的传递(见表6)。

表6展示了凯棠、革一两地的苗族刺绣基因纹样,通过对比发现,两地苗族刺绣选用的纹样和技法相同。即都是使用打籽绣、堆绣技法,绣制蝴蝶、鹡宇鸟、折枝花、水涡、鱼、鸟等反映当地生殖崇拜母体的纹样。同时,在纹样构图上,两地绣娘十分注重对称等表现手法的运用,并强调纹样间的搭配。概言之,受自然环境及鼓社等制度文化的影响,相邻的凯棠、革一、台盘等地的苗族村寨间构建了交往密切的婚姻文化圈,绣娘们在同宗不婚原则的限制下由于婚嫁产生寨际流动,并随之引起刺绣技法及纹样的空间移动,最终形成以凯棠、革一及台盘部分村寨为核心的凯棠型苗族刺绣文化圈。

五、结语

民族传统手工艺的基因是特定手工艺风格特点与文化表征形成的关键元素。[14]技法和纹样构成了苗族刺绣的基因要素,二者的传递确保了苗族刺绣文化的传承和发展。从上述三个典型案例可以看出,苗族刺绣基因的传递遵循一定的实践逻辑。作为苗族刺绣的创作者,绣娘的流动必然引发苗绣技法和纹样的传播。婚嫁是引发绣娘流动的主导因素,清水江沿岸民众在同宗不婚原则的约束下逐渐形成了一个个具有排他性的通婚圈。婚姻关系的缔结在既定的范围内进行,使绣娘的流动有了空间限制,进而限定技法、纹样等苗族刺绣基因要素的传递范围,最终呈现苗族通婚圈与刺绣文化圈高度叠合的现象。不过,受历史传统、商贸、自然环境等因素影响,施洞、南寨、凯棠三个苗族通婚圈间的刺绣技法、纹样等基因要素存在明显的地域差异。其中,施洞地区的苗绣以破线绣技法为主,纹样以蝴蝶、鹡宇鸟、水涡等为主,是苗族祖先崇拜心理的隐喻;凯棠地区苗绣纹样同样偏爱蝴蝶、鹡宇鸟、水涡等图案,这与当地盛行的蝶母传说存在密切的关联,但技法主要使用打籽绣法;南寨刺绣技法以锡绣为主,另以挑花相衬,在纹样选用上多为山、牛轭、人、秤钩、鸡脚等反映苗族民众生产生活的图案。概言之,在清水江流域,技法、纹样等基因要素伴隨绣娘流动,且其流动范围与苗族婚姻圈高度重合,但受特定自然环境、历史传统、商贸等影响,各婚姻圈内的苗族刺绣基因呈现明显的地域性特征。

参考文献:

[1]王星星.黔东南苗族流动银匠的生存方式及其变迁[J].贵州民族研究,2019(8).

[2]刘彦.姻亲与“他者”:清水江北岸一个苗寨的历史、权力与认同[M].北京:社会科学文献出版社,2019.

[3]刘峰,吴小花.苗族婚姻制度变迁六十年——以贵州省施秉县夯岜寨为例[J].民族研究,2009(2).

[4]何积全,石朝江.苗族文化研究[M].贵阳:贵州民族出版社,1999.

[5]杨正文.鼓藏节仪式与苗族社会组织[J].西南民族学院学报(哲学社会科学版),2000(5).

[6]刘锋,靳志华“.鼓藏节”仪式之权力表达[J].贵州民族学院学报(哲学社会科学版),2010(3).

[7]韦启光,朱文东.中国苗族婚俗[M].贵阳:贵州人民出版社,1991.

[8]罗连祥.贵州苗族礼仪文化研究[M].北京:中国书籍出版社,2014.

[9]聂羽彤.道路与权力——从苗族独木龙舟节的建构历程看清水江中游地区的社会变迁[J].原生态民族文化学刊,2017(2).

[10]贵州省剑河县地方志编纂委员会编.剑河县志[M].贵阳:贵州人民出版社,1994.

[11]曾祥慧.缕云裁月的苗绣[N].人民政协报,2021-02-22(11).

[12]王庆贺.后申遗时代民族文化的节日化建构及其实践理性[D].武汉:中南民族大学,2018.

[13]蒋德学.贵州省清水江、榕江流域苗族的近亲通婚[J].人口研究,1985(6).

[14]柏贵喜,陈文苑.南方少数民族传统手工艺资源及其基因图谱编制设想[J].中南民族大学学报(人文社会科学版),2017(5).

〔责任编辑:李妍〕