芳处香州

2021-12-27殷俏

殷俏

(一)

处州,古称“万山之都,四塞之国”,它立于江浙之巅,领“六江之源”,万山叠翠,绿水相伴。这里有“江浙第一高峰”的龙泉山,有“万里之林”的百山祖,有3573座海拔1000米以上的山峰。

山中泉水叮咚,溪水潺潺,汇聚成河。八百里瓯江一路向东,伸入华夏大地,孕育万代子孙。处州地处浙、赣、闽三省的交汇处,自古便是多元文化的融合之地,但同时有着自己独特的地域文化,好川文化、吴越文化、剑瓷文化,底蕴深厚。新石器和夏商周的遗存,在这片土地上零星散落,遍及境内诸县。

1997年4月,处州遂昌县三仁乡好川村发现了一片史前墓地,在清理4000余平方米、80座墓葬后,出土了大量精美的石器、玉器、陶器、漆器,共计1028件(组)。

在这千余件随葬品当中,陶制品占据了绝大部分。它们形态各异、品类众多:从类别上可分为灰陶、灰胎黑皮陶、夹砂陶、印纹陶、彩陶等;从器型上可分为豆、鼎(三足盘)、鬹、釜、壶、盉、尊、簋等。陶器上刻有类似于甲骨文的文字符号,这应该是中国早期较为成熟的文字形态。此外,还有玉钺、玉珠、玉锥形器、侧鸟形玉片、三重台阶状玉饰片、亚腰形漆器等。这些玉器、漆器工艺精湛,具有鲜明的地域特色。它与周边的良渚、昙石山、马桥等一些史前文化既有区别,又有联系。

好川遗址为浙西南山区以瓯江流域为中心的新石器时代晚期的文化遗址,距今约4300年至3700年。这里被考古界专家定名为“好川文化”。

处州的“好川文化”作为继浙江河姆渡文化、马家浜文化、良渚文化之后确立的又一支考古学文化,它的发现轰动了整个考古学界,填补了浙西南地区史前文化、新石器时代考古的空白,燃起了浙西南文明之光。

(二)

在“好川文化”遗址出土的陶器中,有许多制作精良的三足鼎,高低各异,款式多样。这些精致多样的三足鼎,足以证明新石器时代晚期的处州就已经有了“香”文化的出现。尽管那时的“香”文化,仅限于祭祀天地。

“香文化”,起源于史前文明,是在中国先民发现谷物之后。在中国的甲骨文中,“香”字为口中咀嚼禾苗生长的谷粒。关于“香文化”的文字记载,我们可以确切地追溯到春秋战国时期,《诗经》《离骚》《山海经》《九歌》等,我们都能从中找到与芳香植物有关的内容,并且还有其使用的记载。

处州万山叠翠、山水云境,众多的芳草植被为香提供了天府般的环境。后世的我们很难确切地知道,新石器时代的处州先民在祭祀天地时,除用谷粒之外,是否还有其他东西,因为没有明确的文字记载。但我们知道春秋战国时的处州,香已从单纯的祭祀,演化为可治病养生。

这一时期的香,多以植物草木为主、花果谷物为辅。处州贵族们会将上等的松木、桑木、樟木、艾草等树植切碎,置于青瓷博山炉或是玉琮炉中焚烧,用来熏香驱虫、熏衣熏被,或是取暖祛湿。

汉代丝绸之路的开通,也让波斯地区的树脂类香料走进处州,如苏合香、乳香、没药等。魏晋时期全国佛、道两教的盛行,让那些道教高士和笃信道教的人纷纷来到处州。他们因寻葛仙翁足迹而来,更寻香料而来。他们效仿葛洪,隐居深山,修道炼丹。

处州遍野的山林植被和百草,为香药的发展提供了充足的养分。那些懂得草木药材的中医、药师,开始运用处州山林中的各种草木花果,如艾草、藿香、陈皮、荷叶、松木、佛手、菊苣、甘草、梅花等,研究和调制能治病、能益寿、能润肤助颜的香粉。这些香药,可熏烧、熏蒸、佩戴,也可内服、涂抹、热敷。

唐宋时的处州人,已把焚香变成日常生活。知州官吏办公时要用香,处士大夫阅书作文时要用香,文人雅士吟诗作赋时要用香,抚琴博弈时要焚香,连品茗赏花时都要用香。窗前月下,案枕床几,香无处不在。

尽管清代之后,出身游牧民族的满清统治者没有用香的习惯,皇室多以祭祀、供奉、装饰为主,加上清末民初几度战乱纷争,和后来西方香水的传入,中国香文化几乎丧失殆尽,但在处州依然保留着佩戴香囊、浸泡香酒和运用香药的习俗。

(三)

处州“好川遗址”出土的各式三足鼎,是新石器时期中国香器最完整的形制。

商周出现的青铜鼎,战国出现的青铜博山炉,以及青瓷刻画博山炉和玉石做的玉琮熏炉。这些精致的香炉还是极为稀少的,它们是处州贵族的奢侈品。西汉时,出现的釉陶炉、铜炉、香笼、银鎏金炉等,让香和香器开始慢慢进入生活化。魏晋时佛教的新兴,让敦式炉、长柄香炉、青瓷刻画仙人香炉成为处州贵族、寺院的主流。

隋唐后,处州香具开始呈现“轻型化”的趋势,不再带有承盘,出现足部较高的四足炉、五足炉,还有佛教专用的长柄香炉、佛塔式炉等。这一时期,皇宫里的博山炉颇为精致,多以金、银打造或是铜制鎏金,镶嵌各种珍贵珠宝。

盛唐时,处州的官宦贵族、文人士大夫家中都备有数只青瓷香炉,大小不一,形态各异。那镂空的、球状的银香囊更成为处州贵族女子的贴身之物,它虽然不及皇宮妃子的香囊那么精细华美,但也雕有牡丹、花鸟和葡萄纹饰。据考古发现,唐代杨贵妃的随葬品名录中,就有两枚银香囊,其中一枚是花鸟葡萄纹。

处州女子所用的这类银香囊相对粗糙,纹饰简单。她们会贴身佩戴,身如兰芷;或是悬挂帷幔上,柔情浪漫;亦或是置于被褥之中,暖被熏香。

银香囊的直径不超5厘米,厚度不过2毫米,花纹不足1毫米。在银香囊中间有个陀螺(仪),佩戴行走时,中间的香丸、香料不会洒出来。这陀螺(仪)的工艺技术,近代用于航海。

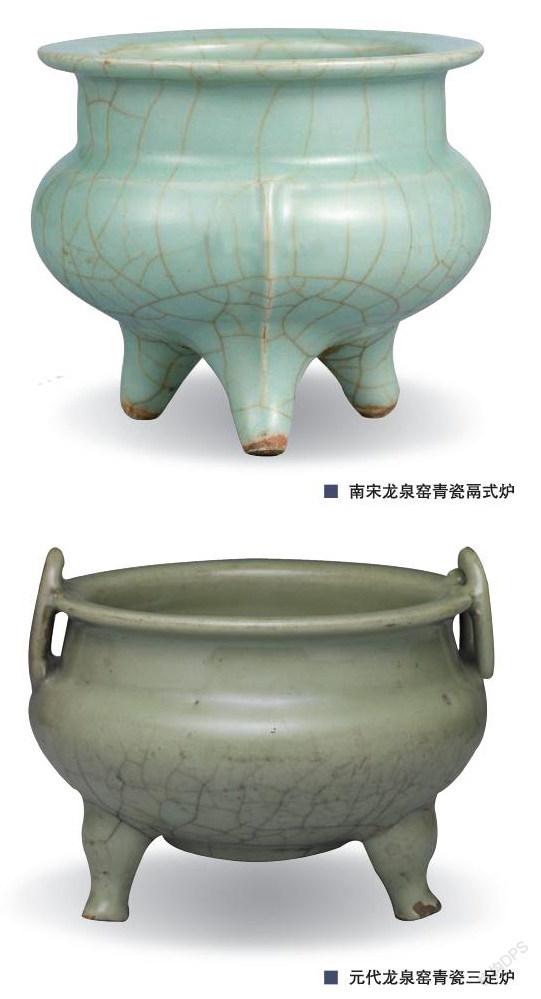

在数千年的历史长河中,宋代无疑是最具艺术审美的时代。这一时期的香器继承了唐代熏炉的“轻型化”,且更为简约、精巧和轻盈。同时,也继承了晋唐的端庄厚重,配备了基座和炉盖。当时,处州的龙泉青瓷结合了南艺北技,集“汝窑、定窑、越窑”之大成,汇“儒、释、道”之融合,研制出了独享釉水——“梅子青”。“梅子青”的出现,将处州龙泉青瓷推向巅峰。

此时的处州香具,不再像战国时的青瓷刻画博山炉那样繁杂,刻有仙人、灵兽、灵草等图案,而是更加偏于极简。出现了碧玉般的厚釉瓷,讲究薄胎厚釉,胎体分黑白,釉分“玻璃釉”和“乳浊釉”。前者晶莹无瑕,胜似纯净翡翠,后者润如肤质,胜似和田籽料。器型曲线柔和,强调山峦云气和自然天成,诠释了“道法自然”和“天人合一”。

南宋,无疑是处州龙泉青瓷香具的顶峰时代。龙泉青瓷香具已极为普遍,且形态各异,用途有别。有传承青铜礼器的,多以祭祀;有拟古代器物或动物的日用瓷,如高足杯炉、折沿炉、尊式炉、奁式炉、鼎式炉、鬲式炉、簋式炉、竹节炉、八卦炉、弦纹炉及莲花炉、莲花执炉、麒麟炉、狻猊炉、鸭炉等。

弦纹炉、莲花炉以及执炉,为佛教用瓷。在处州大大小小得寺庙里极为盛行。“执炉”又称“手炉”,莲花座为底座,上托欲绽莲花,形如宝莲灯。大小都有,大的用于供奉,小的可供僧人手持。僧人可一手持香炉,一手念珠,边行走边念经。

那些造型精巧的兽型熏炉,设计更为巧妙。焚香时,香的烟线会从瑞兽的口中吐出,仙气而有趣味。处州人的家中,除了这些摆放的香炉外,还有可拿于手中把玩,具备文玩属性,极為小巧的青瓷香炉。

这些香具通过处州的南明门渡口,运往全国各地。亦或是登上大航海时代的货船,随丝绸之路,远渡南洋,与丝绸、茶叶等一道满足着欧洲人对东方古国的想象。

明永乐一朝,乃大明盛世,万国来朝。明成祖为更好地掌控北方疆域,加强应对蒙古的威胁,决定迁都北京。他营建紫禁城,同时烧造青花海水江崖纹三足炉,在选用烧造材质时,明成祖考虑良多。尽管处州龙泉青瓷已是登峰造极,是汉民族文化的象征,代表着东方,但明成祖最后选用青花瓷。因为当时青花瓷中有一种原料,叫苏麻离青(钴料),来源于中亚突阙以西的波斯地区(现伊拉克萨马拉)。为促进中外文化交流,体现大明王朝与世界各国的友好安定,实现江山永固,便以青花造鼎。

永乐十九年(1421)正月,青花海水江崖纹三足炉与明成祖朱棣一起入驻紫禁城。每次上朝,皇帝入座,便会有两个宫人将燃有香料的炉鼎,搬运至御榻前,一旁的宦官会大声传报:“皇上安……定(鼎)!”至此,寓意着“天下安定,江山永固”。

宣德年间,中国工业革命开始萌芽,出现制作精良、工艺精湛的铜制宣德炉。它仿造宋代五大名窑,以矿石着色、珠宝装饰,可谓是登峰造极。尽管宣德炉精美绝伦,但成本太高,价格昂贵。因而,处州龙泉青瓷香具依然备受追捧。明清之后,青花瓷的盛行,让处州龙泉青瓷开始慢慢凋零。

幸运的是,历经四百年的寒冬,走过战乱风云,处州的青瓷匠人毅然坚守,窑火不断。随着中国传统文化的复兴,香(具)文化也开始苏醒,龙泉青瓷香具也开始复苏。

2021年5月,世界首届香具文化大会在浙江龙泉举行。当代国学泰斗、北京大学教授楼宇烈先生,北京香文化促进会、国内外香文化领域的专家学者、各类工艺大师、非遗传承人、各省香文化协会会长,以及外国使节,齐聚龙泉,共同探讨国际香具文化的传承、弘扬和发展。他们复原了最古老、最传统的礼敬香祖神农仪式,激发了中国传统文化的复兴和传承,积极推进“一带一路”,促进各国之间的文化学术交流。

(四)

现存于北京故宫博物院,由北宋画家张择端所绘的《清明上河图》中有这样一个场景,在繁华的汴京闹市里,有一家“沉香铺”的招牌,店小二是一位身披蓑衣、头戴斗笠的小伙,这说明在宋代,老百姓用香已经是非常普遍的。

宋代宫廷中设有“香药库”,每个“香药库”都设有专门的官吏,称为“香药库使”。《文昌杂录》有录:在宋真宗时期,单单“香药库”就有二十八个。

这一时期的香,不再是徜徉在帝王将相、皇亲贵族之中,而是如“旧时王谢堂前燕”,飞入“寻常百姓家”。

在民间出现大量的香文集,如洪刍的《洪氏香谱》、叶廷圭的《香谱》、陈敬的《陈氏香谱》、范成大的《桂海虞衡志·志香篇》等数以千计。它们对香的配方、香炭配方、炮制方法、窖藏方法等都有详细的记载,甚至连什么香用什么香具都有,如同茶道。

苏东坡用999朵梅花炮制香料,取名“雪中春信”。与其齐名的,是黄庭坚的“黄太史四香”。他们爱香成癖。

宋人吴自牧的《梦梁录》笔记中有这样的记载:“烧香点茶,挂画插花,四般闲事,不宜累家。”这句话点出了宋代文人的“四雅”和日常生活,而处士大夫辈出的处州更是如此。

处州的官家贵族、处士大夫在餐前,会用香汤净手,杀菌消毒。饭中会饮用各种香药浸润过的香酒,以滋补身体,如苏合香酒,能活血辟邪。饭后也要饮香,以健脾养胃、助于消化。

在处州的市集酒馆里,店小二或是香婆会拎一只炉香放在我们的桌子上,类似于现在送的免费瓜子和柠檬水。在处州百姓的家中,他们会用各种香来熏衣熏被,酿造不同的香酒,沐浴不同香浴。

爱香成癖,可以说是这个时代的人最精准的词。

在杨万里的《烧香七言》中,有对处州龙泉青瓷香炉和行香的描写:“琢瓷作鼎碧于水,削银为叶轻如纸。不文不武火力匀,闭阁下帘风不起。诗人自炷古龙涎,但令有香不见烟。素馨忽开抹利拆,低处龙麝和沉檀。平生饱识山林味,不柰此香殊斌媚。呼儿急取烝木犀,却作书生真富贲。”

诗中不仅写出了龙泉青瓷的青翠欲滴,更写到了焚香时的细节。诗中所提到的几款香料并不名贵,都取自山林。山野的朴素,与文人的品格最配。

杨万里的《送喻叔奇工部知处州》曰:“厌直含香与握兰,一麾江海泝冰滩。括苍山水名天下,工部风烟入笔端。”同时也写出了处州山水云境的美。

关于“香”,我们现在能说得出名字的唐宋诗人,几乎都写过关于“香”的诗词,少则数首,多至上百首。他们有着不同的浪漫诗情,如温庭筠《清平乐》的“凤帐鸳被徒熏,寂寞花锁千门”、王昌龄《长信秋词》的“熏笼玉枕无颜色,卧听南宫清漏长”、白居易《宫词》的“红颜未老思先断,斜倚熏笼坐到明”、李煜《谢新恩》的“樱花落尽阶前月,象床愁倚薰笼”、李清照《醉花阴》的“薄雾浓云愁永昼,瑞脑消金兽”等。

中国的“四雅”中的“焚香”“点茶”“插花”,随后传入日本,深深影响了日本文化。在日本经过流传和演变,产生了日本的“香道”“茶道”和“花道”。

(五)

千年时光流转,现世的我也喜爱香。闲暇之余,我喜欢独自一人居于竹林陋室之中,一身素衣长衫,外搭水墨山水纹开衫,黑檀木簪挽发,泉水煮茗。取山中苔藓、水中菖蒲、路边碎石,置于古老的匣钵之中,制成微观盆景,置于案几。

净手后,取一颗烧红的炭丸,将炭丸藏于盛有白色香灰的青瓷香炉中。取两勺老山檀,置于炉中制成祥云纹,点燃置盖,香的烟线在那玉色般的香具中摇曳生姿。此刻的茶香早已按捺不住,从炭炉上的陶壶中跳跃而出。檀香、茶香、竹香弥漫在陋室之中,缠绵在我嗅觉可及的区域里,令人痴醉。斟一壶茶,琥珀色茶汤在晶莹的琉璃茶海中翻腾,如琼浆玉液。分茶入杯,那金珀色的光晕和月白色的茶气在这天青色的茶盏中回旋,如峦云的山水。读一阕词,或是听琴泼墨,甚是清雅。

若或是烟雨之日,折一枝应季的花枝,如樱花、梨花、梅花等,悬挂于屋中。点上一鼎沉香,沏一壶清茶,放一曲《寒山僧踪》,宛若云中野鹤。窗外的风会悄然闯进,带下悬挂在室内半空中的花瓣。轻盈的花瓣随风飘然,带着沉香之味,舞落在黄绿色的茶汤里,带着浪漫和诗情。

亦或是跑到处州的深山寺宇,与寺中禅师品茗论道。寺里的沉香在空中弥漫,伴着寺院的钟声,游荡在山谷之中。有時,我们不言,只是各自品茗,打坐冥想,好似置身于山林之中,山泉的叮咚,鸟儿的呢喃在身边回荡。回神间,那香炉里的香闪烁着星火,像极了人生迷茫时出现的那盏明灯,指引着我们前进的方向。

若不是那次不经意的茶园改造,发现了“好川文化”,开启了浙西南文明之光。或许这沉睡地下,掩藏数千年的史前文明,还不知道要沉默多久。那些四千多年前处州先民所创造的“文明”,现陈列在遂昌汤显祖博物馆和丽水市博物馆内,成为处州文明起源的印记。

然而处州,只不过是华夏大地上一个小小的缩影。在这960万平方公里的土地上,有着许许多多与处州相似的古老文明。它们既有联系,又有区别,构成了中国上下五千年的中华文脉。

自古多少王朝更替,多少风流人物,昙花一现。能留下来的,能被后世的我们知晓的,又能有多少。但那些人类所创造的文明,在千年的风雨中流传,带着历史的沧桑,无言而有力地述说着曾经的辉煌。

芳处香州,中华文脉,永不断绝。