从认识论到价值论:司法证明模式的新展开

2021-12-24史长青

摘要:司法证明模式是证据推理和事实认定所采用的具体方法。新兴司法证明模式将科学领域的概率、故事和论证等方法搬上法庭,在发现事实的同时着意展示过程及其问题,以概率论揭示法庭认知的系统性错误,以故事呈现法庭事实认定的真相,以论证表现法庭上的对立冲突。然而,新兴司法证明模式凭借认识论优势追求过程可视化的同时,也暴露了其在价值论方面的缺陷。概率模式与诉讼程序存在理念上的冲突,故事模式与证明标准的价值目标存在背离,论证模式不能完全体现证明责任规则的价值选择。有鉴于此,我国未来的司法证明模式可在保留认识论优势的同时补足价值论短板,形成以认识论和价值论为共同基础,兼采多种认识论手段的混合型司法证明模式。

关键词:司法证明;概率模式;故事模式;论证模式;混合型司法证明模式

中图分类号:DF72文献标志码:A

DOI:10.3969/j.issn.1001-2397.2021.06.04

司法证明是在诉讼过程中发现事实和认定事实的活动。司法证明的模式则是证据推理和事实认定所采用的具体方法。司法证明模式的选择与证据法领域的认识论抑或价值论导向息息相关。在我国,主流的诉讼理论一直将认识论视为证据法的理论基础。①司法证明实践也无处不渗透着认识论观念,刑事司法中的印证模式就是一种典型的以客观真实论为理论基础,秉持客观主义认识立场的司法证明模式。②这种以认识论为主导的司法证明理念,在英美证据法发达的国家同样存在,并且伴随作为交叉学科的“證据学”的繁荣昌盛得到进一步强化。数学上的概率论、心理学上的认知科学以及哲学领域的逻辑论证等,逐渐发展成为法庭上进行证据推理和事实认定的科学方法,进而形成了司法证明的概率模式、故事模式以及论证模式等。概率模式将司法证明中的事实存在可能性看作是一种概率,可以通过数学公式如贝叶斯定理加以计算,同时借助统计数据进行证据推理和事实认定。故事模式将司法证明中的证据建构成不同的故事,根据一定的标准从中选出最佳故事,从而完成事实认定。论证模式将司法证明看作是一场逻辑推理,证据和经验法则构成推理的前提,通过推理获得的结论即为案件事实。

以认识论为导向的司法证明模式都有客观真实主义的倾向,而采用了科学方法的新兴司法证明模式又走得更远。其目标不仅在于事实发现,更在于过程呈现,意在打破法官心证的“黑箱”参见史长青:《司法证明本体论:从可视化到正当化》,载《上海大学学报》2020年第6期,第84页。 ,乃至在自由证明模式替代法定证明模式之后试图进行再一次的颠覆。何家弘从历史发展的宏大视角,将司法证明模式归结为法定证明模式和自由证明模式。参见何家弘:《从司法证明模式的历史沿革看中国证据制度改革的方向》,载《法学家》2005年第4期。 然而,新兴司法证明模式重客观事实呈现、轻主观价值判断的特质,难以适应法律框架下的诉讼语境。在某种意义上,诉讼是为了实现公平正义而人为设计的场域,是一个由法律规范创造出来的独立于外部环境进行决策的“隔音空间”参见季卫东: 《法律程序的意义:对中国法制建设的另一种思考》,载《中国社会科学》1993年第1期,第87页。 。因此,价值判断在司法证明中不仅不能避免,还是诉讼程序设计的应有之义。

新兴司法证明模式的蓬勃发展不会止步于英美证据法发达的国家和地区,这一思潮势必影响我国未来司法证明模式的走向。为避免盲目跟风英美等国家进行证据领域的交叉学科研究,忽视我国证据法学和英美证据法学所处的不同发展阶段参见易延友:《证据法学:原则、规则、案例》,法律出版社2017年版,第37页。 ,本文试图对这些新兴的司法证明模式进行客观分析,发现其中的优势和局限,以期为我国未来司法证明模式的建构提供智识基础。

一、新兴司法证明模式的认识论优势

将概率、故事和论证等作为证据推理和事实认定方法的新兴司法证明模式,旨在发现事实并客观呈现司法证明过程。以概率模式观之,司法证明是一场概率计算或数理统计;以故事模式观之,司法证明是不同故事的构建与选择;以论证模式观之,司法证明是从前提到结论的逻辑自洽的推演。同时,新兴司法证明模式在展示过程之余,也向我们揭示了普通人常犯的一些认识上的错误。

(一)概率模式揭示的法庭认知系统性错误

心理学家的研究表明,人们在进行事物存在可能性判断时总是忽略基础概率。巴希勒所做的“蓝色出租车”实验就是一个十分典型的例子。See Maya Bar-Hillel, The Base-Rate Fallacy in Probability Judgments, 44 Acta Psychologica 211, 211-212 (1980).

某城有两个出租车公司,根据所经营出租车的颜色分别命名为蓝色出租车公司和绿色出租车公司,其中蓝车占比85%,绿车占比15%。一天深夜发生出租车肇事逃逸事件,目击者确认撞人的出租车是绿色的。法官对该目击者夜间视觉条件下辨别蓝色和绿色出租车的能力进行了测试,发现其识别的正确率为80%,错误率为20%。那么,肇事车辆如目击者所言为绿色的概率是多大?

巴希勒发现,当她将此问题展示给不同人群时,人们普遍都忽视基础概率(或称“先验概率”),因此其所获得的典型答案是0.8。然而,根据贝叶斯定理计算获得的结果却是0.41。贝叶斯公式表述如下:

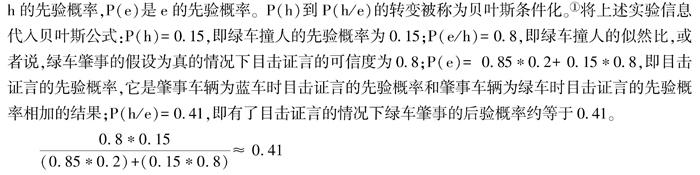

h表示假设,e表示新的证据,P(h/e)表示h相对于e的后验概率,P(e/h)被称为似然性,P(h)是h的先验概率,P(e)是e的先验概率。P(h)到P(h/e)的转变被称为贝叶斯条件化。参见张保生等:《证据科学论纲》,经济科学出版社2019年版,第122页。 将上述实验信息代入贝叶斯公式:P(h)=0.15,即绿车撞人的先验概率为0.15;P(e/h)=0.8,即绿车撞人的似然比,或者说,绿车肇事的假设为真的情况下目击证言的可信度为0.8;P(e)= 0.85*0.2+ 0.15*0.8,即目击证言的先验概率,它是肇事车辆为蓝车时目击证言的先验概率和肇事车辆为绿车时目击证言的先验概率相加的结果;P(h/e)=0.41,即有了目击证言的情况下绿车肇事的后验概率约等于0.41。

心理学家们认为,贝叶斯定理的计算结果是正确的,而人们凭借直觉作出的判断则是错误的。丹尼尔·卡尼曼将人们普遍存在的这种关于可能性的评估错误称为系统性错误。See Daniel Kahneman, Thinking, Fast and Slow, Farrar, Straus and Giroux Press, 2011,p.166-170.如果说这是一种认知错误,那么法庭上的事实认定通常会发生这种错误,审判者通常会在听取证人陈述之后,根据该证人的可信度进行事实认定,几乎不会考虑先验概率。那么,这种认知错误是否为法律所容忍,本文将在第二部分进行阐述。

(二)故事模式呈现的法庭事实认定真相

二十世纪八、九十年代,证据法学开启了学科交叉研究的新时代,其中证据法学与社会心理学的交叉研究形成了颇具影响力的社会心理学派,其核心观点是:人类通过叙事作出裁判。其中,最具代表性的当属彭宁顿和黑斯蒂提出的故事模型理论。[美]里德·黑斯蒂:《陪审员的内心世界:陪审员裁决过程的心理分析》,刘威、李恒译,北京大学出版社2006年版。

通过进行一系列高仿真模拟陪审团审判,彭宁顿和黑斯蒂发现,传统的数学模型不足以解释陪审员的裁决过程,他们提出了一种更复杂的、在心理学上更合理的解释。通过分析陪审员裁决过程中的有声思考,他们发现,陪审员们并未按照传统方式将证据信息直接转换为被告是否有罪的信念。相反,他们通常在裁决前完成三项子任务:首先,陪审员在听取证据后尝试构建一个简单故事来对全部证据作出解释。然后,在听取并领会法官关于备选裁判方案的指示要点后形成一个初步裁判结论。最后,陪审员们努力将构建的解释性“故事”与各种裁判方案进行匹配,探寻裁判方案与其故事之间的“最佳配对”。如果陪审员不能将其确信的故事与任何备选裁判方案达成令其满意的匹配,就会选择作出无罪裁决。由此,彭宁顿和黑斯蒂认为,他们提出的关于陪审团决策过程的认知解释模式与以往的数学模式存在重大区别。首先,在认知解释模式中,证据与裁决之间存在一个复杂的“语义”心理表征的插值(interpolation),故事或解释构成了证据与裁决之间的媒体,这在数学模式中是不存在的,后者在证据与裁决之间进行更直接地转化。其次,在认知解释模式下,最终裁决是一个分类模式匹配过程,即在数个关于证据的故事与数个裁决方案之间进行匹配。而数学模式则将证据信息与裁决类别投射到一个单一的一元判断维度上,对有罪或有罪的可能性进行标识。再次,认知解释模式认为受试者对证据之间的相互依赖性很敏感,基于证据的故事构建部分地捕捉了这些相互依赖性,而在数学模式中,盡管这些相互依赖性能够予以表达,实践中却从未加以分析。See Nancy Pennington & Reid Hastie, Practical Implications of Psychological Research on Juror and Jury Decision Making, 16(1) Personality and Social Psychology Bulletin 90, 94-96 (1990).

故事模型对法庭事实认定过程的展示,有助于发现某些被熟视无睹的认知问题。实际上,以故事来解释证据和认定事实,这一思考过程本身是不完整的,由此获得的认知结果也不可能做到完整和准确。陪审团审判实验表明,人们似乎并没有对每一个备选方案进行“充分地思考”,也没有对每一个相应后果进行评估和赋予权重。事实上,人们似乎只聚焦在一两个结点上,并对其进行广泛地推论,而对整个“树”的推论是不完整的。对于那些一开始对被告形成“无辜”印象的陪审员,他们通常只会评估那些与自己预期相符的相应后果。一般来说,一位决策者的想法容易被他的最初印象所控制,这一现象被称为首因效应或者确证性假设检验。参见[美]雷德·海斯蒂、罗宾·道斯:《不确定世界的理性选择——判断与决策心理学》(第2版),谢晓非等译,人民邮电出版社2013年版,第32页。

此外,故事模型也让我们认识到司法证明中可能存在的另一个认知错误:让最好的故事胜诉。关于何为最好的故事并没有清晰明确的标准,很大程度上取决于人的心理感受,比如彭宁顿和黑斯蒂的研究发现,那些拥有更完整、更具体、更独特故事的陪审员对自己的裁决更有信心。影响裁判者心理感受的因素除了他们的个体经验或经历之外,也存在一些诸如证据呈现顺序这样的纯技术因素。当证据的呈现与事件的发生保持一致时,故事更容易被构建(故事顺序组)。而采用目击者呈现证据的顺序时,故事就较难被构建(目击者顺序组)。实验结果证实了该假设,当控方以故事顺序呈现证据,而辩方以目击者顺序呈现证据时,78%的陪审员认定被告有罪;反之,当控方采用目击者顺序而辩方采用故事顺序时,只有31%的陪审员认为被告有罪。另外,当有多个故事被构建出来时,由谁提出故事有时也会对裁判者的心理认知产生影响。例如,在许多刑事案件中,如果只有控方提出一个故事,辩方只要抨击这个故事的可靠性使其产生合理怀疑即可。倘若辩方也提出自己的故事,但是这个故事比较单薄,那么即便控方的故事同样单薄,后者也会得到陪审员的支持,使其更倾向于做出有罪判决。参见[美]雷德·海斯蒂、罗宾·道斯:《不确定世界的理性选择——判断与决策心理学》(第2版),谢晓非等译,人民邮电出版社2013年版,第128-130页。

(三)论证模式展示的法庭对立冲突

论证模式早在边沁的证据理论中即已出现。See Jeremy Bentham, Rationale of Judicial Evidence:Specially Applied to English Practice,J.S.Mill ed.,Hard Press,1827. 在现代证据理论中,威格摩尔的图示法表现得更为突出,通过该方法,从证据到假设的不同论证可以被图形化地展示出来,并且可以揭示出这些论证中疑点的来源。See Wigmore, J.H., The Principles of Judicial Proof, 2nd edition, Little, Brown & Company Press, 1931. 威格摩尔的图示法获得了新证据法学派的推广和改良。值得关注的是,越来越多的学者将论证模式应用于法律人工智能领域,运用可废止逻辑将诉讼案件中基于不确定、不完整且不可量化的信息所进行的推理予以形式化。

一般而言,论证由结论、前提和从前提到结论的推理三部分组成。在司法证明领域广泛适用的主要是一种对话形式的可废止论证模式。法庭上的论证大多以说服对话为表现形式,主张方担任说服者的角色,对其提出的论点需承担说服责任,而反对方只需对该论点提出质疑或者提出一个相反论点即可。说服对话的目的在于从对话双方中找出最强论证,进而解决双方之间的争议。可废止论证不同于演绎论证和归纳论证,其最大的特点是结论的不确定性,也就是说,结论可能因例外情形的出现而被废止。例如,关于专家意见可采性的论证如下:专家在其专业领域内出具的意见通常是正确的,X是D领域的专家,其出具的专家意见A属于D领域,由此A通常是正确的,但存在相反论证或批判性问题的除外。如果对方的专家Y出具了完全相反的专家意见B,则B就是一项否定A的相反论证。对方也可以提出批判性问题质疑推理过程,例如,X是否属于D领域的专家,X是否熟悉D领域的专门知识,X是否确实出具了专家意见A,X本人是否可信,X的意见与同行专家的意见是否一致,X的意见是否建立在充分的证据基础之上,等等。提出专家意见A的当事人必须对批判性问题作出合理回应,否则A通常是正确的这一结论将被废止。See Douglas Walton, Argumentation Theory: A Very Short Introduction, in Rahwan & G. R. Simari eds. Argumentation in Artificial Intelligence, Springer Science+Business Media Press, 2009, p.2-14.

司法证明中的可废止论证通常经历三个阶段:首先由主张方构建自己的论证。然后由反对方提出相反论证攻击主张方的论证。这里需注意,主张方负有证明其论证正当的责任,因此其论证须严格击败相反论证,即击败相反论证且未被其击败,方能胜出;而相反论证的责任较轻,只需击败主张方论证即可,即便两个论证相互击败,也同样胜出。此外,反对方除了能够提出相反论证攻击主张方的论证结论之外,还可以对主张方的论证前提和推理过程实施攻击。对于推理过程的攻击通常以提出批判性问题的方式完成。最后由裁判者根据适用于该争议的适当标准对相互对立的论证作出评判。See Henry Prakken & Giovanni Sator, A Logical Analysis of Burdens of Proof, in Hendrik Kaptein et al. eds., Legal Evidence and Proof: Statistics, Stories, Logic, Ashgate Publishing Company Press, 2009, p.229-239.

可廢止论证模式既能清楚列明推理的大前提、小前提和结论,又能直观反映双方论证的击败关系,使胜负结果在攻击防御穷尽时自然呈现。以一起故意杀人案为例,控方系故意杀人这一论证的主张方,对故意和杀人行为两个要件事实承担证明责任,包括举证责任和说服责任。辩方为论证的反对方,可以提出正当防卫这一相反论证来攻击控方论证,并且对于正当防卫的证明只需承担举证责任,由控方对不存在正当防卫承担说服责任。关于正当防卫的证明责任分配,参见谢澍:《正当防卫的证明难题及其破解——激活正当防卫制度适用的程序向度》,载《政治与法律》2020年第2期。 控方作为论证的主张方负有证成己方论证并严格击败辩方论证的证明责任,而辩方作为反对方其攻击力度只要达到击败控方论证的程度即可,势均力敌即可胜出。除法律规则外,控辩双方在论证过程中亦可将一些经验法则作为推理的大前提,比如,被人持刀威胁通常存在生命危险;面临杀人行为带来的生命危险通常构成正当防卫的必要;若有足够时间脱离杀人现场通常能够避免生命危险;与被害人有利害关系的证人出具的证言可信度通常较低。控辩双方的论证过程如下:

假设,控方已完成“杀人行为”和“故意”的说服责任,此时,战术举证责任转移至辩方,辩方有必要就正当防卫提供初步证据(举证责任)。假设辩方提出证人(W1)证明被害人持刀威胁被告人,则辩方完成了举证责任。此时,战术举证责任又转移至控方,控方必须提出证据证明“不存在正当防卫”才能避免败诉。假设控方提出证人(W2)证明被告人当时有足够时间跑掉,控方完成了说服责任。此时,战术举证责任再次转移至辩方,假设辩方提出证据证明证人(W2)是被害人的朋友,其证言可信度降低,从而击败“不存在生命危险”的控方论证,辩方关于“存在生命危险”的论证得以复活。最终,控方论证失败。

二、新兴司法证明模式的价值论局限

论证、概率和故事模式虽然能够对事实发现作出直观解释,但仅凭这些认识论工具还不足以完成法庭上的事实认定。如果说事实发现主要属于认识论范畴,那么事实认定则在很大程度上进入了价值论范畴。基于人类认识能力的有限性,法庭采纳了不同于自然科学领域的事实认定标准,它不以事实真相为标准,而是基于价值选择在不同种类的案件中设置相应的盖然性标准,即证明标准。当事实的证明达不到该标准时,则适用法定的证明责任规则,让负有证明责任的一方承受败诉后果。正是这种充满价值选择的诉讼语境,让新兴司法证明模式在价值论方面的局限显露无遗。

(一)概率模式与诉讼理念的冲突

司法证明的概率模式通常用到两个工具,贝叶斯定理和数理统计,试图以数字形式精确表达事实发生的概率。然而,这种对精确计算的追求却与诉讼程序的理念格格不入。正如艾伦教授所言:“或许法律并不能与自然科学一样具有贝叶斯属性。”[美]罗纳德·J.艾伦:《理性 认知 证据》,栗峥、王佳译,法律出版社2013年版,第135页。 诉讼程序是人为设计的“虚拟空间”,须在有限时空内解决纠纷,对事实认定并不要求精确无误。而概率论秉持自然科学理念,意在揭示客观真相,试图站在宇宙无限的背景下去发现事实。正是这种理念上的冲突导致了二者关于证据相关性的不同认识。

以上文中的“蓝色出租车”实验为例,概率论的支持者认为人们通常以目击证人的可信度(0.8)来判断绿车撞人的可能性是错误的,应当以贝叶斯计算结果(0.41)来认定事实存在的可能性。究竟以常识判断还是贝叶斯计算来认定事实,取决于先验概率是否具有证据相关性。概率论者认为先驗概率当然具有相关性,而批判者却提出了不同认识。例如,亚历克斯·斯坦根据审判的第二人称结构指出,城里的蓝、绿色出租车的市场占比是不相关事实,被告的出租车是否撞到原告与统计分布毫不相干。相应地,根据个案具体化原则,事实发现者也不应当考虑这些信息,真正具有相关性的信息是目击证人及其可信性。由于目击证人的证言已经将绿车撞人的可能性证明到80%,该事实就应当被认定。See Stein Alex, The New Doctrinalism: Implications for Evidence Theory, 163(7) University of Pennsylvania Law Review 2085, 2101-2103 (2015).

斯坦的批判观点主要集中在先验概率上,认为先验概率不具有个案相关性因而不应纳入事实认定的考虑范围。但除此之外还应看到,蓝色出租车实验与真实司法实践背离的主要原因不仅在于先验概率的引入,似然比在其中亦发挥了重要作用。试想,如果证人的正确率为100%,那么,无论先验概率为多少,后验概率均为100%。然而,司法实践中极少对证人的可信度进行实验从而获取其准确率。法庭对于证人可信性的检验通常采证人询问(英美法采“交叉询问”)方式,一旦证人的可信性受到质疑,其证言的证明力随即下降,一般不能单独作为认定案件事实的根据。由此可见,司法实践并不需要为证人的可信度标注一个概率数值,而是要么采信,要么不采信,是1和0的关系。

同样,统计数据在法庭上的使用也存在违反证据相关性原则的问题。例如,在英国的一起刑事案件中,当莎莉·克拉克因涉嫌谋杀自己的两个婴儿而受审时,检方申请英国著名儿科医生罗伊·梅多爵士作证,其证言表明发生类似克拉克家中的这种两例婴儿猝死综合症(SIDS)的概率仅为7300万分之一。控方试图以这一极低概率指控两起婴儿的死亡都是其母亲所为。R v. Clark (No 1) [2000] EWCA Crim 54. 这种以一个极低概率来证明相反命题的做法受到了严厉批判。阿米特·潘德克指出,上述案例中的统计证据不能在法庭上使用,不仅因为其计算上的不准确,更因为该统计证据无助于法官发现事实,违反了证据相关性原则。这里的统计证据与个案事实之间并不具有因果关系,也就不具有相关性。See Amit Pundik, Rethinking the Use of Statistical Evidence to Prove Causation in Criminal Cases: A Tale of (Im)Probability and Free Will, 40 Law and Philosophy 97, 108 (2021). 斯坦基于个别性原则表达了同样的反对意见,他认为裸统计证据具有非个别化特征,它是关于某一类人或某一类事件的信息,并非个别化地证明涉及任何人或事件的相关事项。当一项证据是通过将具体案件归入某一类别事项的方式发挥作用时,就是具有裸统计性质的证据。参见[美]亚历克斯·斯坦:《证据法的根基》,樊传明、郑飞等译,中国人民大学出版社2018年版,第51页。

(二)故事模式关于证明标准解释的误区

最佳故事的比较优势达到何种程度时才能在法庭上得以认定,涉及到最佳故事与法定证明标准的关系问题。最佳故事是认识论的产物,法定证明标准是价值论的产物。最佳的故事不见得满足法定证明标准,换言之,故事不因其为最佳的而得以成立,仅在其可能性达到法定证明标准时才能在法律上得到确认。有鉴于此,同属于故事模式的相对似真理论超越了早先的故事模型,有意识地加入了关于证明标准的解释。

相对似真理论对于证明标准的解释不同于概率论的概率性阈值,而是解释性阈值。解释性阈值依证明标准的不同而不同,标准越高,阈值越高。根据“优势证据”标准,事实发现者所要决定的是现有的最佳解释是有利于原告的,还是有利于被告的。如果该最佳解释中包含了原告主张的所有法定要件,那它就是有利于原告的;如果缺少一个或多个要件,那它就是有利于被告的。“超越合理怀疑”标准要求更高的解释性阈值,控方不能只是提出一个比辩方更好的解释,该解释还必须包含所有法定要件并且是似真的,同时又不存在一个似真的辩方解释。“清晰且有说服力的证据”标准的解释性阈值介于二者之间,它要求原告的解释不仅要比被告的解释更好,而且要更似真。影响解释强度或质量的因素包括一致性、连贯性、符合经验常识、简单、没有分歧,以及需要做出的不太可能的假设的数量等。See Ronald J. Allen & Michael S. Pardo, Relative Plausibility and Its Critics, 23(1-2) The International Journal of Evidence & Proof 5, 15-16 (2019).

尽管相对似真理论的提出者认为解释性阈值优于概率阈值,包括不需要对证据进行量化、更符合审判实际,以及不会遭遇合取悖论难题等。See Ronald J. Allen & Michael S. Pardo, Relative Plausibility and Its Critics, 23(1-2) The International Journal of Evidence & Proof 5, 17-18 (2019). 然而,其自身的缺陷也相当明显。相对于概率阈值而言,解释性阈值具有很大的模糊性和不易操作性。影响故事解释力的众多因素,既无法排序又不能自动赋值,最终不得不受制于审判者的个人知识和经验,受个案影响做出因案而异的判断,而在这个判断过程中又很难找到可以遵循的规律。从这一角度看,解释性阈值对于法官经验判断与个案裁量的依赖,与依靠法官自由心证的自由证明模式并无本质不同。由此,解释性阈值实际上将故事模式引向了证明过程可视化目标的反面。

然而更值得关注的是,相对似真理论对于证明标准的解释特别强调比较优势。比如,其对“优势证据”标准的解释是,只要一方故事的可能性比另一方故事的可能性更似真,就满足了该证明标准。该解释在很大程度上否定了关于证明标准的传统解释。一般来说,优势证据的含义是证明能使陪审团认定争议事实的存在比其不存在更有可能,优势证据是表示事实审理者对盖然性优势的确信。参见[美]约翰·W·斯特龙:《麦考密克论证据》(第五版),汤维建等译,中国政法大学出版社2004年版,第656页。 传统解释强调的是一个事实成立的可能性大于其不可能性,而相对似真理论强调的则是一个故事的可能性大于另一个故事的可能性。以一起劳动案件为例,原告称其因为年龄问题被解雇,被告称因为原告表现不佳而将其解雇。如果按概率论为其赋值,原告所称事实的可能性为40%,被告所称事实的可能性为20%,那么,原告对争议事实的证明未达到50%以上,该事实不应予以认定。但按照相对似真理论,由于原告的故事比被告的故事更似真,因此已经满足了优势证据标准,事实应予认定。其理论假设是:任何一方都不能从未获证明的未知可能性(40%)中受益。相对似真理论认为,其对证明标准的理解较传统解释的优势在于,能够将错误成本在原、被告之间公平分配,同时在事实认定上也更趋于准确。相对似真理论认为,让原告必须证明一半以上可能性,这种做法是不切实际的。贯彻这一原则,将总是有利于被告,而对原告过于严厉。因为一般来说,没有人知道关于某一事实的所有可能性,甚至对如何获得有关该事实的证据一无所知。因此,在证明领域适用补充公理,即某一事实的可能性与不可能性相加等于1,将产生比合取悖论更严重的问题。See Ronald J. Allen & Michael S. Pardo, Relative Plausibility and Its Critics, 23(1-2) The International Journal of Evidence & Proof 5, 35 (2019).

应当说,从比较优势的角度解释证明标准的确能够在对立的当事人之间更公平地分配错误风险,然而却不见得使事实的认定更加准确,认定一个只有40%可能性的争议事实谈何准确。相对似真理论所认为的事实认定更趋于准确,实际上是建立在对未知可能性(40%)的平等利用上,通过已证明的40%加上未证明的20%使争议事实的证明达到60%。但这恰恰违背了该理论的假设前提,即任何人不得从未知可能性中受益。由此可见,相对似真理论关于证明标准的解释,一味强调了错误风险公平分配的价值,在准确认定事实的价值方面则有所缺失。

(三)论证模式与民事证明责任的抵牾

刑事案件中的说服责任总是分配给控方,因此,刑事司法证明完全符合论证游戏中主张方与反对方的角色安排,控方即主张方,辩方即反对方。二者之间的击败关系也完全符合论证规则,即主张方必须严格击败反对方论证,反对方则只需弱击败主张方论证即可。但是,这种完美诠释在民事案件中却无法做到,因为法律往往在民事主体之间分配说服责任,因此,论证游戏中的主张方与反对方无法与民事案件中的原告和被告进行一成不变的角色对应,原告并非总是主张方,被告也并非总是反对方。因此,若要将论证模式运用在民事司法证明中,就需要对论证规则进行调整,以适应民事案件中的说服责任分配。

帕肯的做法是改变论证游戏,允许游戏中两个玩家(原告和被告)根据不同主张设定不同的论辩角色(主张方或反对方)。See Henry Prakken & Giovanni Sator, A Logical Analysis of Burdens of Proof, in Hendrik Kaptein et al. eds., Legal Evidence and Proof: Statistics, Stories, Logic, Ashgate Publishing Company Press, 2009, p.248. 以一起合同纠纷为例,原告的诉讼请求是要求被告履行合同。由于法律要求原告就合同成立的要件事實承担说服责任,要求被告就合同权利的妨碍事实或消灭事实承担说服责任,这就形成两个论证游戏。游戏一中,原告主张合同成立(要约+承诺),此时原告的角色是主张方,被告的角色为反对方。游戏二中,被告主张合同无效(被告系无民事行为能力人),此时被告的角色是主张方,原告的角色为反对方。这里应当说明的是,由于被告主张合同无效,意味着被告已经承认合同成立这一事实,由此,游戏一中的原告不论是否提供证据其论证都已经成功。再看游戏二,假设被告提供的医院病历足以证明其为精神病人这一事实,则被告关于合同无效的论证亦获得成功。综合两个论证游戏,其结论是合同成立但无效,因此,被告胜诉。

三、混合型司法证明模式的构成与适用

新兴司法证明模式旨在司法证明过程的客观呈现,有利于实现过程可视化目标。但其采用科学领域的认识论方法处理法庭上的事实问题,难免在价值论方面产生不适。有鉴于此,我国未来的司法证明模式可以考虑在认识论优势的基础上弥补价值论短板,逐渐形成以认识论和价值论为共同基础,兼采多种认识论手段的混合型司法证明模式。

(一)混合型司法证明模式的理论构成

1.多种认识论工具的综合运用

司法证明的模式论争议持续至今,不论是概率模式、故事模式还是论证模式,无不认为自己是最好的司法证明模式,能够以一己之力解决司法证明中的所有问题。然而,司法证明并非只有一个面相,它是需要多视角观察的复杂综合体,至少涉及四个方面的问题:(1)如何理解不同证据之间的冲突?(2)如何把握证据的证明力?(3)如何对案件所有证据作出融贯性解释?(4)如何在现有证据基础上结合证明责任和证明标准等进行事实认定?这四个问题既反映了司法证明的多面性,也构成了司法证明由发现事实到认定事实的思维进路。

既然司法证明有多个面相,就需要不同的认识论工具从不同的视角分别予以观察和揭示。因此,司法证明中的事实发现有必要采用一种由多种认识论工具组合而成的混合模式。正如迪贝罗和维赫雅所主张的,论证、概率和故事这三种模式是用来检验、分析和衡量证据的系统而规范的方法。虽然三种模式均可各自独立地解释上述四个问题,但不同模式与不同问题之间仍旧存在最优匹配。See Marcello Di Bello & Bart Verheij, Evidential Reasoning, in G. Bongiovanni, G. Postema, A. Rotolo, G. Sartor, C. Valentini & D. Walton eds. Handbook of Legal Reasoning and Argumentation, Springer Press, 2018, p.450-451. 很明显,论证模式以其对支持和攻击关系的建模,自然地抓住了法庭上的对话维度,正好用来分析证据冲突问题。而概率模式通过对证据价值的量化,恰好解决了证据证明力的衡量问题。故事模式则卓有成效地实现了批量证据和事实的融贯性解释。至于最后的事实认定工作,不仅需要综合运用各种认识论工具,而且需要价值论的适时指引和漏洞填补。

2.认识论工具的价值补强

司法证明由发现事实到认定事实、由认识到决策的演进,构成了一个由认识论到价值论的思维进路。因此,单独依靠认识论不足以完成法庭上的事实认定任务。价值论以法律规则为载体深深嵌入了事实认定的过程和结果,正如苏珊·哈克所言:“在认识论上,法律有着举足轻重的地位。”[美]苏珊·哈克:《内嵌的认识论:法律前沿报告》,陈瑶译,载《法律方法》2021年第1期,第108页。 当然,法律规则并不否定认识论的功效,而是在保留认识论优势的基础上发挥一定的过程纠偏和漏洞填补功能。

首先,概率模式在法庭上的适用边界由价值论划定。虽然概率的标准数学演算或贝叶斯定理并不存在任何本质上的错误,但是,“这些数学工具并不是一些人认为的启动普遍认识论的扳手”[美]苏珊·哈克:《内嵌的认识论:法律前沿报告》,陈瑶译,载《法律方法》2021年第1期,第121页。 ,其在法庭上的适用尤其要受到关联性这一先决条件的限制。一项证据若要具有关联性,应同时具备两个构成要素:实质性和证明价值。实质性指的是证据与案件之间的关系,即被提供的证据所欲证明的主张和案件中争议事实的关系。证明价值指的是证据支持其所欲证明的主张成立的倾向性,使其更有可能或更无可能。参见[美]约翰·W·斯特龙:《麦考密克论证据》(第五版),汤维建等译,中国政法大学出版社2004年版,第359-360页。 统计数据和概率通常因为不具有个案相关性而不具有可采性,但也存在一些例外情形。换言之,法律在个别情形下承认统计数据和概率的个案相关性。例如,统计学证据在美国的环境和产品责任案件中可以用来确定某种化学物质或其他介质是致癌物质或有毒物质,在民权案件中可能用来证明或反驳某一团体或个人遭到了非法歧视,在反托拉斯案件中可能用来说明违法行为及其后果,在商业诉讼中可能用来估计违法行为所造成的利润损失和其他损害。参见[美]约翰·W·斯特龙:《麦考密克论证据》(第五版),汤维建等译,中国政法大学出版社2004年版,第423-427页。 除此之外,在一些证明极其困难而受害人又应当获得救济的场合,统计数据也被例外地作为证据使用,例如,在Sindell v. Abbott Laboratories一案中,法院考虑到乙酚的受害人确实存在证明困难,同时该困难的造成不能归因于被害人,因而认为,如果原告能够证明被告的过错和自己的损害,就有资格从每个被告处按其销售乙酚的比例获得赔偿。这里的销售比例实际上是一个与本案事实不具有相关性的裸统计数据,但被法院采纳用来证明被告提供侵权药品的盖然性程度,并依此确定被告承担赔偿责任的比例。26 Cal. 3d 588, 163 Cal. Rptr. 132, 607 P.2d 924 (1980). 我国也在少数情形下允许统计数据在法庭上作为证据使用。例如,在奇虎诉腾讯一案中,法院根据CNNIC第24次《中国互聯网络发展状况统计报告》和艾瑞咨询《中国即时通信年度检测报告》(2010-2011年)中的统计数据进行了相应推算和预测,并以此为依据将移动端即时通信服务纳入了本案相关商品市场的范围。参见奇虎诉腾讯滥用市场支配地位案,最高人民法院(2013)民三终字第4号民事判决书。 不过,贝叶斯计算除了在亲子鉴定领域有所适用外,在法庭上的其他场合很少见到。参见[美]约翰·W·斯特龙:《麦考密克论证据》(第五版),汤维建等译,中国政法大学出版社2004年版,第427页。

其次,故事模式须引入法定证明标准作为评价依据。最佳故事(解释)的选择,除了考虑一致性、连贯性、符合常识等认识论因素之外,还要考虑最佳故事是否满足了法定证明标准这一价值论要求。证明标准所要实现的证据法价值,一是发现真实,二是公平分配错误风险。参见[日]高桥宏志:《民事诉讼法重点讲义》,张卫平、许可译,法律出版社2021年版,第29-30页。 为了平衡实现这两个价值目标,乔瓦尼·图泽特将最佳解释推理与证明标准进行了融合,建议为了裁判的目的,在选择关于证据的最佳解释时,须以满足相应的证明标准为前提条件。See Giovanni Tuzet, Abduction, IBE and Standards of Proof, 23(1-2) The International Journal of Evidence & Proof 114, 119 (2019).图泽特采用的是一种认知选择在先、法律评价在后的证据审查方法。首先对最能获得证据支持且最能阐释证据的解释作出认知选择,然后对是否达到证明标准进行法律评价。这种做法有效避免了相对似真理论以单纯的比较优势阐释证明标准而导致的价值失衡问题。总之,故事模式只有结合法定证明标准的适用才能真正完成裁判意义上的最佳故事(解释)选择。

再次,论证模式的法庭适用应当结合证明责任和证明标准。根据证明责任的分配安排论证中的角色,并以法定证明标准作为论证成功与否的评判依据。由此,负有证明责任的一方当事人在论证中为主张方,不负证明责任的对方当事人为论证中的反对方。论证的主张方所负有的使其论证结论正当化的负担即为法律上的证明责任,论证结论正当化需要达到的高度即为法律上的证明标准。主张方的论证须严格击败反对方的论证才能胜出,而所谓严格击败是指证明须满足该论证所适用的证明标准——若证明标准是优势证据标准,则严格击败意味着本论证优于相反论证即可;若证明标准是排除合理怀疑,则严格击败意味着本论证不仅要优于相反论证,而且相反论证的存在不具有合理性,从而使审判者对本论证的成立不存在合理怀疑。若本论证与相反论证处于相互击败的势均力敌状态,则任何一种证明标准都不能获得满足,本论证无论发生在刑事诉讼还是民事诉讼中都将面临失败。

最后,价值论对于认识论的填补功能主要发生在事实认定阶段。认识能力的有限性决定了认识论总有穷尽之时,在有限时空内不能接近事实真相是诉讼的常态,因此,接下来的事实认定工作主要依靠价值论完成。价值选择主要以法律形式表现出来,法官仅在例外情形下具有价值选择的自由裁量权。原因在于,价值选择往往涉及错误风险分配,亦即权利义务分配,由立法者负责更具正当性。

关于错误风险分配的法律规则主要分为两大类。第一类用来规定在不确定情形下作出事实认定的盖然性门槛,包括证明责任、证明标准和推定,它们在一般层面上确定了诉讼中可接受的错误率,在个案层面上确定了错误风险的承担者。第二类用来规制事实认定者据以作出盖然性评估的证据基础的分量,分别在量和质上设定相关的证据充足性标准,从而将错误风险分配给那些未达标准的当事人。在个别不受第二类规则控制的场合,自由证明起着支配作用,事实认定者可以按照其认为恰当的方式分配错误风险。第二类规则遵循了排除、优先、补强和成本收益四种策略。参见[美]亚历克斯·斯坦:《证据法的根基》,樊传明、郑飞等译,中国人民大学出版社2018年版,第159-167页。 排除和优先旨在保证事实认定的证据基础在质上具有充分性,它意味着一项证据调查方式将因其导致错误的风险过高而被排除适用,相反,错误风险较低的证据调查方式将获得优先适用的机会,比如原件的调查优先于复制件的调查。补强关注的是证据基础在量上的充分性,它意味着一项证据的证明力不足时可通过其他证据予以补强。成本收益则是在事实认定错误成本和避免这些错误的程序成本之间的权衡,以美国《联邦证据规则》403条为例,如果采纳一项证据会导致不公正的偏见、混淆争点、误导陪审团、不当拖延、浪费时间以及不必要的证据重复,那么该项证据应被排除。

(二)混合型司法证明模式的实践应用

混合型司法证明模式的应用分为两个层面:一是有意识地运用多个认识论工具进行事实发现。多角度揭示法官心证过程,有利于尽早排除疑点或纠正错误,提升司法证明的公信力;而且,用多个方法重复验证法官心证,也有利于提高事实认定的准确性。二是遵循价值论进行事实认定。法律规则体现了立法者的价值选择,应当被严格遵守,仅在法无规定的情况下允许法官自由证明。下面试以彭宇案为例对混合型司法证明模式的应用予以说明。

1.司法证明过程的多视角展示

彭宇案中,原告主张受到被告撞击而倒地受伤,相关事实和证据主要有:被告是第一个下车的人;被告与原告儿子一同将原告送往医院;被告当天给付给原告200元钱;派出所的询问笔录记载了被告当时的表述“是老太太先撞了我”;该起事故的承办民警向法院陈述了事件的主要经过,陈述的主要内容为“原、被告之间发生了碰撞”。被告主张见义勇为将摔倒的原告扶起,相关证据主要是一份证人证言。另外,被告对原告提出的事实和证据进行了质疑和反驳。参见徐寿兰诉彭宇人身损害赔偿纠纷案,南京市鼓楼区人民法院(2007)鼓民一初字第212号民事判决书。

首先,从论证视角观察原、被告之间的攻击防御关系。原告试图通过三个间接事实和一份询问笔录推论出其主张。关于间接事实推出结论的力度,取决于所适用经验法则的盖然性程度,这里用到的三个经验法则分别是“撞人的通常是第一个下车的人”“没有撞人的人通常不会陪同送医”以及“陌生人之间通常不会借款”,其盖然性程度都比较低,甚至难以超过50%,因此,这些间接事实对于其主张的证成,作用甚微。至于询问笔录,其记载了被告的诉讼外自认,与原告主张之间具有直接关联性,而且法庭对于被告自认的事实可以直接认定。被告转而将攻击矛头指向推论前提本身,质疑复制件的可信性。法院为此调取了承办民警的证言,使询问笔录复制件的可信度得以补强,被告的证据反驳失败。被告又提出相反论证“见义勇为”来否定原告主张,以一份证人证言为推论前提。由于该证人并未看见原告倒地过程,从而该前提和结论之间不能建立有效的关联性,“见义勇为”的论证失败。综上,原告对于其主张的论证基于询问笔录这一前提的成立而获成功。

其次,本案中的事实推理与证据推理的盖然性,可以用概率形式予以表达。通过先验概率与后验概率的对比,可以有效揭示事实盖然性的升降關系。盖然性上升表达为P(H\E)>P(H),盖然性下降表达为P(H\E) 派出所的询问笔录复制件对于原、被告相撞事实(要件事实)的证明程度。由于复制件的真实性存疑,其存在不能使要件事实的后验概率发生明显变化,即:P(要件事实\询问笔录复制件)≈P(要件事实)。然而,承办民警的陈述在较大程度上证明了询问笔录的真实性,即:P(询问笔录\民警陈述)>P(询问笔录)。由此,上述要件事实的概率表达随之发生变化:P(要件事实\询问笔录复制件+民警陈述)>P(要件事实)。

被告给付原告200元钱(间接事实)推定要件事实成立的盖然性。由于原、被告对于给付200元钱的性质说法不一,原告认为是赔偿款,被告认为是借款,均无证据证明。由此,该间接事实不能使要件事实的后验概率发生明显变动,即:P(要件事实\给付200元)≈P(要件事实)。

被告陪同原告儿子将原告送医(间接事实)推定要件事实成立的盖然性。关于陪同送医行为有不同的解释,可能是见义勇为的后续行为,也可能是撞人后的补救行为,均无进一步证据证明。由此,该间接事实亦不能使要件事实的后验概率发生明显变动,即:P(要件事实\陪同送医)≈P(要件事实)。

被告第一个下车(间接事实)推定要件事实成立的盖然性。第一个下车与撞人没有必然因果关系,由此,该间接事实也不能使要件事实的后验概率发生明显变化,即:P(要件事实\第一个下车)≈P(要件事实)。

证人证言对于见义勇为的证明程度。证人称只看到被告扶起原告,并未看到原告倒地过程,因此至少存在两种可能:被告扶起了被他人撞倒的原告;被告扶起了由自己撞倒的原告。这两种可能均无证据证明,由此,该证人证言亦不能使反驳事实的后验概率发生明显变化,即:P(见义勇为\证人证言)≈P(见义勇为)。

最后,根据本案证据,原、被告分别构建了自己的故事。原告的故事:前后两辆公交车进站,原告经过前辆车的后门去乘后面的公交车,此时被告第一个从前车后门下车,撞到原告并致原告倒地受伤。而后,被告扶起原告,等待原告儿子到来后,一起将原告送医,并先行给付200元赔偿款。后协商赔偿事宜未果,原告儿子与被告去派出所处理此事,被告在民警询问时承认了两人相撞的事实,但称原告先撞了自己。

该故事中的各个事件具有时间上的顺序性,相互之间具有因果关系,因此该故事具有连贯性。从动机与行为方面分析,因为撞了人,所以产生补救和赔偿动机,在原告家属到来的情况下仍旧陪同送医并给付部分赔偿款;因为自行协商赔偿未果,所以产生请求公力救济的动机,双方共同去派出所处理此事。有动机、有行为,而且动机与行为之间具有一致性,因此该故事具有完整性。至于该故事对本案证据是否具有解释力,故事中的被告给付200元钱“赔偿款”缺乏与之对应的证据,因而该情节对本案证据不具有解释力,应当删除。故事中的“被告在民警询问时承认了两人相撞的事实”,有询问笔录复制件和承办民警的陈述两份证据支持,因此该情节对本案证据具有解释力。

被告的故事:公交车进站后,被告从后门第一个下车,看到原告倒在地上,便见义勇为,将其扶起,然后,等待原告儿子到来后,一起将原告送医,并借给原告200元钱。后双方就赔偿产生争议,共同去派出所处理此事,被告在询问笔录中未陈述两人相撞事实。

该故事中的各事件在时间上具有顺序性,相互之间具有因果关系,符合故事的连贯性要求。从动机和行为的角度看,因为见到老人倒地受伤,所以产生善意施救动机,将其扶起,然后好事做到底,与家属共同将老人送医并好意出借200元钱。送医后发现伤势很重,需要巨额医疗费,因此原告产生讹人动机,要求被告赔偿,协商未果的情况下请求派出所进行处理。这里的动机与行为之间也具有一致性,符合故事完整性的要求。接下来分析该故事对本案证据是否具有解释力,对于见义勇为的事实,本案存在两份相关证据:一份是支持性证据,即证人证言,称看到被告将原告扶起,但未看到原告如何倒地,未能排除被告撞倒原告又将原告扶起的可能性,因此,见义勇为故事对该证据的解释力不足。另一份是反对性证据,即记录了被告承认相撞事实的询问笔录,对于该份证据,见义勇为故事不具有解释力。

通过对故事的连贯性、完整性和解释力三个指标的分析,可以获得以下暂定性结论:原告的故事优于被告的故事。但是,仅凭比较优势并不必然使该故事在法庭上获得认定,还需接受法定证明标准的检验,即优势故事的盖然性程度达到法定证明标准方可予以认定。

2.事实认定中的价值判断

本案的事实认定除了适用证明责任和证明标准之外,还涉及到事实推定、证明力补强和自由心证等法律规则,而后者构成了本案争议的焦点。

我国法律允许法官进行事实推定参见《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第10条第1款第4项、第85条第2款,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第93条第1款第4项、第105条。 ,但不等于对事实推定不需要规制,尤其是经验法则的适用需要严格要求。比如,在承认表见证明的国家,通常要求以盖然性较高的经验法则为基础,否则会引发程序不公正、判决信服力较低、法官恣意以及司法不统一等问题。参见周翠:《从事实推定走向表见证明》,载《现代法学》2014年第6期,第109页。 反观本案,由三个间接事实推定要件事实所适用的经验法则均不具有“较高盖然性”,这样的推定不仅无助于待证事实的发现,反而会导致事实的混淆甚至谬误,应当限制其适用。德国学者对于法院时常将事实推定建立在“纯粹成见”基础上的做法同样提出了激烈批评,认为法院实际上将事实推定视为救命稻草以在证明疑难时帮助自己获得自身希望的心证结果。参见 Baumgrtel / Laumen, Handbuch der Beweislast, 2009, Bd I § 12 Rn. 27, § 14 Rn. 20.转引自周翠:《从事实推定走向表见证明》,载《现代法学》2014年第6期,第109页。

本案询问笔录复制件的证明力认定上适用了证明力补强规则。询問笔录作为书证本应提交原件,不能提供原件的应当与原件核对无异。无法与原件核对的复制件不能单独作为认定事实的根据。参见《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第90条第1款第5项。 如果原件已不存在,但有证据证明复制件与原件一致的,可以不要求出示证据原件。参见《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第61条第2款第2项。 换言之,复制件的证明力经过补强后可以产生与原件相同的证明效力。证明力补强规则在某种程度上可以看作司法证明向现实的妥协。从认识论角度来看,复制件不等于原件。但是,考虑到现实存在的取证困难和原件灭失等问题,允许用其他证据来补强复制件的证明力,是在不得已的情况下舍弃一部分客观真实的价值选择。由此,尽管本案中派出所的询问笔录原件丢失,只有手机拍照获取的复制件,但通过承办民警的陈述,证明了该复制件与原件的一致性,从而使该复制件具有了类似于原件的证明力。

自由心证作为一项基础性制度贯穿司法证明始终,无论是证据资格有无、证明力大小、证明标准满足与否的衡量,还是事实推定乃至要件事实的最终认定,都存在法官自由心证的空间。与此同时,对于自由心证的限制也无所不在——不仅要遵循法律规则、道德规则、逻辑规则和经验法则,而且还要在裁判文书中公开心证的理由和结果。而本案正是因为遵守了心证公开的要求,在判决书中公开了法官心证的形成过程,才使得事实推定适用不当的问题得以暴露。然而应当看到,本案要件事实的认定并非单纯建立在事实推定的基础之上,相反,它是基于询问笔录进行证据推理的结果。尽管一系列间接事实的存在不可能不影响法官心证,但这些影响终究发挥着次要作用,仅在于增强了法官已然形成的内心确信而已。

四、结语

如果将司法证明划分为事实发现与事实认定两个阶段,那么与之对应的就是认识论与价值论两种思维导向。在事实发现阶段,概率、故事和论证等认识论工具能够从不同角度对司法证明的多个面相进行展示,以论证表现其中的对立冲突关系,以概率度量其中的盖然性程度,以故事融贯所有证据和事实。在认识论穷尽之处,并不保证完美事实的发现。在一个不完美事实的基础上进行裁判总是面临错误风险,而错误风险分配只能借助法律上的价值选择来完成,其中最为显著的莫过于法定证明标准和证明责任规则。通过证明标准的设计尽量让错误风险在双方当事人之间公平分配,通过证明责任分配尽量减轻更易受到错误裁判伤害的一方当事人的举证负担。值得注意的是,价值论不仅在认识论罢手处发挥填补功能,而且在认识论发现事实的过程中也随时起到价值纠偏作用,包括为概率的法庭适用设定条件,在最佳故事评估中引入法定证明标准,在论证过程中结合适用证明责任和证明标准。总之,司法证明是认识论和价值论共同作用的场域,一方面通过认识论呈现事实发现的过程和内容,提高司法公信力;另一方面通过价值论分配错误风险,实现公平正义。

From Epistemology to Axiology: A New Development of Judicial Proof Mode

SHI Chang-qing

(Law School, Shanghai University, Shanghai 200444, China)

Abstract:The judicial proof model refers to the specific methods used in evidence reasoning and fact finding. The emerging judicial proof model brings the methods of probability, story, and argumentation in the scientific field to the court. While discovering the facts, it focuses on showing the process and its problems, revealing the systematic errors of court cognition with probability theory, presenting the truth of court fact-finding with stories,and showing the conflicts between parties in the court with argumentation. However, while the emerging judicial proof model relies on its epistemological advantages to pursue process visualization, it also exposes its flaws in the theory of value. The probability model has conceptual conflicts with litigation procedure, the story model deviates from the value goal of the proof standard, and the argument model cannot fully reflect the value choice of the burden of proof rule. In view of this, our country's future judicial proof model can make up for the shortcomings of value theory while retaining the advantages of epistemology, and form a hybrid judicial proof model based on epistemology and axiology and adopting multiple epistemological methods.

Key Words:judicial proof; probability model; story model; argumentation model; hybrid judicial proof model

本文責任编辑:段文波

收稿日期:2021-10-07

基金项目:国家社会科学基金一般项目“重复诉讼识别中的利益衡量研究”(19BFX111)

作者简介:史长青(1971),女,山东莱州人,法学博士,上海大学法学院教授。

①参见陈瑞华:《从认识论走向价值论——证据法理论基础的反思与重构》,载《法学》2001年第1期,第21页。

②参见龙宗智:《刑事印证证明新探》,载《法学研究》2017年第2期,第163页。