变厚度复合材料结构超声反射法成像的缺陷识别与定量表征

2021-12-22张德魁

徐 莹,张德魁,郝 威,王 珏

(1.沈阳飞机工业(集团)有限公司,沈阳 110000;2.沈阳航盛科技有限责任公司,沈阳 110000)

近年来,复合材料成为航空、航天、交通运输等领域中重要的结构材料,复合材料的大量应用更是成为衡量新一代飞机先进性的重要标志[1-3]。然而,复合材料在制造、装配、服役等阶段很容易产生不同类型的危害性缺陷,如分层、脱黏、孔隙等,这些缺陷会严重影响零件的性能。随着复合材料在航空领域需求的不断增加,行业对这些缺陷的检测也提出了更高的要求,不但需要对缺陷进行精准定位和可靠识别,还需要使用自动化的检测手段来保证检测效率[4]。对于复杂的变厚度层压结构复合材料制件的超声检测,要实现缺陷的可靠自动化识别难度较大,因此目前对该类复合材料制件基本采用手动方式进行检测。手动检测对人员的经验要求较高,不仅工作强度大、检测效率低,而且检测者难以控制换能器进行均匀扫描,容易造成漏检,同时也没有可追溯的图像信息[5]。因此,探寻一种可靠性高的自动化检测方案十分必要。

在超声反射法检测中,常规的C扫描成像方式是对缺陷波单独成像,通过在表面回波与底波之间设置缺陷分析区间,采集超声信号,以直观表征零件内部的缺陷状态。缺陷分析区间的确定在自动化检测系统对缺陷的可靠识别中起到至关重要的作用。对于复杂变厚度层压结构,各扫描点的底波位置会随零件厚度的变化而改变,这给缺陷分析区间的确定带来较大困难。国内关于这方面的研究方法主要分为3种:一种方法是通过波形识别,对表面回波和底波进行算法跟踪,从而对缺陷分析区间的闸门进行自动设置,目前此种算法仅适用于厚度渐变零件中非近表面缺陷的识别,对于厚度突变的零件,其检测效果不稳定且误差较大[6];另一种方法是利用改进型的BP神经网络来获取零件采样点位置信息与灵敏度之间的映射关系,生成各采样点的灵敏度模板,再使用最小二乘法来拟合厚度与灵敏度之间的关系方程,通过换能器的位置信息算出各采样点的厚度并随之调整闸门宽度,该方法解决了厚度突变零件和大厚度衰减材料在底波前出现杂波或多峰导致的波形识别困难的问题,但该方法的模板普适性差,前期生成灵敏度模板的过程中数据采样的工作量巨大,因此不适用工业的批量检测[7];还有一种方法是利用多电子闸门成像技术,通过在变厚度层压板最厚区域的表面回波与底波之间设置多个首尾相连闸门的方式采集信号,进行超声C扫描成像,然后对各个深度的C扫描图像进行组合分析,得到表征变厚度零件各个厚度区内部缺陷信息的检测图像,不过这种方法得到的每幅C扫描图像只反映了对应厚度区的部分信息,无法在整体上反映缺陷在零件中的分布[8]。

基于上述方法的局限性,笔者提出一种新的C扫描反射法自动化检测成像与缺陷识别方案,主要研究如何在保证检测结果可靠的基础上,通过不同成像方法的复合分析,扩大缺陷分析区间的范围,以实现不规则变厚度复合材料零件中缺陷的自动化识别与定量表征。

1 超声反射法成像检测

复合材料结构超声反射法检测的基础是使入射声波在复合材料中形成各种反射,通过选用合适的入射声波,使其与复合材料相互作用后,在复合材料中形成有效的检测信号。这些声学反射信息可表征材料内部的多种缺陷和结构特征,故可利用各种可视化的信号显示方式或成像方式再现超声检测结果,对缺陷进行准确识别。通常,识别缺陷所需要的超声信号信息包括脉冲回波的形态特征、幅度大小和时域位置[4]。常见的C扫描成像方式有缺陷波成像、底波成像和位置成像3种[9]。缺陷波成像能够直观反映零件内部的缺陷;底波成像能够用底波幅值表征零件内部是否存在缺陷或异常;位置成像是反映零件厚度和缺陷深度的有效手段。

传统成像方法适用于等厚的层压结构,对于不规则的变厚度结构,其底波位置会随零件厚度的变化而相应变化;对于上板和下板厚度均有变化的板板黏接结构,其波形图中胶膜波和底波位置变化的情况会更加复杂。同时,复合材料中允许出现的缺陷尺寸往往较大(一般大于超声换能器晶片尺寸),当零件中出现某类缺陷时,底波可能会因超声波被缺陷阻挡而完全消失,甚至有时会出现缺陷的二次回波,若系统软件不具备有效的底波位置识别功能和动态闸门对底波的自动跟踪功能,将难以实现底波成像和缺陷波成像。

1.1 成像方法

由于底波以及底波与表面回波之间的波形特征均可反映零件的内部信息,故将有效分析区间定义为在时域上由表面回波至底波(包含底波)的半开区间。根据变厚度复合材料结构底波和板板黏接界面的胶膜波在时域位置上随层板厚度变化而变动的特点,成像方法如下所述。

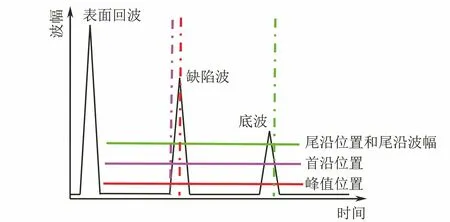

首先,根据变厚度零件的厚度范围确定最大有效分析区间,设置包含最大有效分析区间的闸门。其次,在此范围内分别采集表面回波之后出现的首个反射回波前沿到表面回波的距离信息(简称“首沿位置”)、最后一个反射回波的后沿到表面回波的距离信息(简称“尾沿位置”)、所有反射回波中最高回波波峰到表面回波的距离信息(简称“峰值位置”)和最后一个反射回波的幅值信息(简称“尾沿波幅”)。最后,对采集到的数据进行可视化处理,形成4幅C扫描图像。脉冲反射法C扫描成像示意如图1所示。

图1 脉冲反射法C扫描成像示意

1.2 缺陷识别方案

复合材料中常见的缺陷类型有分层、脱黏、夹杂和孔隙,下面结合这4种缺陷的检测原理和不同情况的波形特征,简述该成像方法对应的缺陷识别方案。

一般复合材料中的拒收缺陷尺寸均大于换能器的有效声束范围,故仅讨论缺陷尺寸大于探头直径的情况。

1.2.1 分层

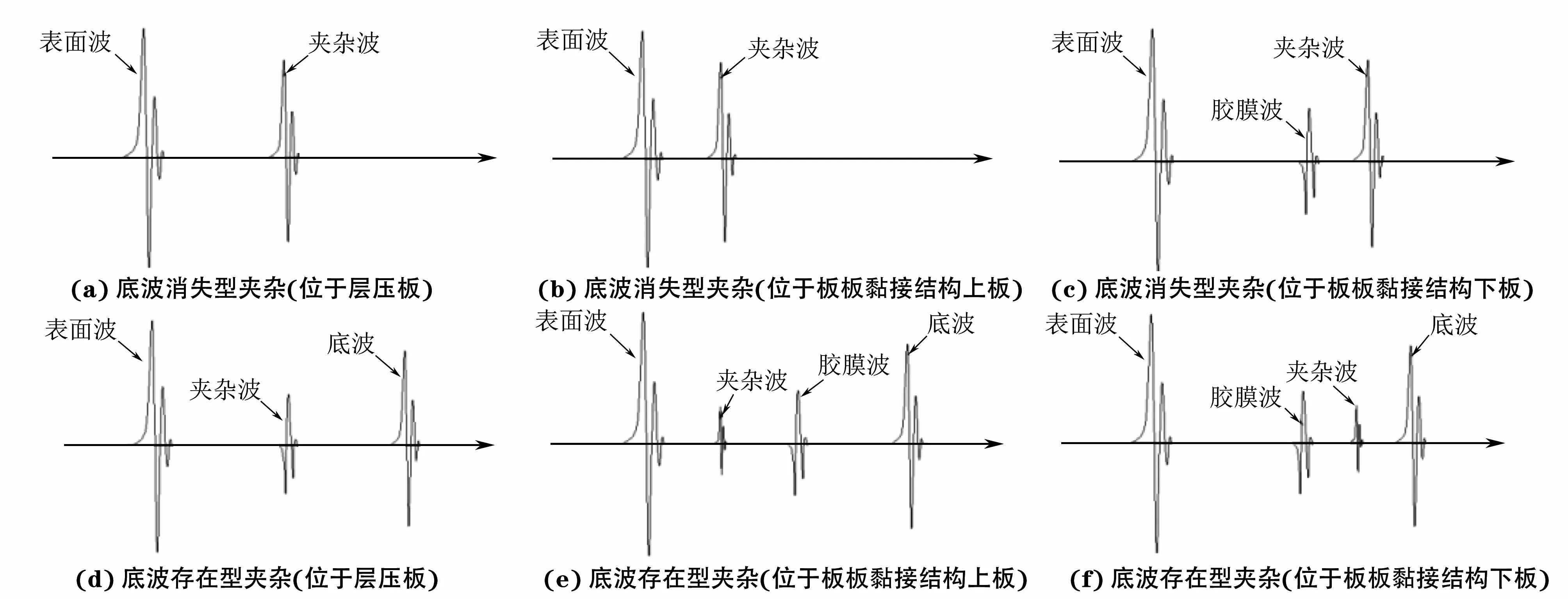

超声检测分层缺陷波形如图2所示,根据超声检测原理,对于层压板结构,在表面回波与底波之间出现分层缺陷反射回波,同时底波消失[见图2(b)],部分情况下还会伴随出现缺陷波的二次回波[见图2(f)]。对于板板黏接结构,若分层缺陷出现在上板,则胶膜波和底波均消失;若分层缺陷出现在下板,则胶膜波存在,底波消失[见图2(d)和2(e)]。

图2 超声检测分层缺陷波形

由图2(a)~2(e)的波形可以看出,对于层压板优区、层压板分层、板板黏接结构优区、板板黏接结构上板分层和下板分层等5种情况来说,零件厚度变化时,底波或胶膜波的位置会有相应变动,而无论零件厚度如何变化,位于最末端的反射回波总是底波或者分层波。因此,在这些情况下可以使用 “尾沿位置”进行C扫描成像,这样可以在优区处表征零件的厚度,在分层处表征缺陷的深度。

当分层缺陷的深度小于零件最大厚度的二分之一时,其二次回波或多次回波会落在最大有效分析区间内。在该情况下,“尾沿位置”将无法准确反映分层缺陷的深度。如图2(f)所示,分层波的幅值高于其二次回波的,为排除分层缺陷二次回波的干扰,可采用 “峰值位置”C扫描图进行辅助评判。

综上所述,对于分层缺陷,可以使用“尾沿位置”C扫描图表征零件的整体厚度,并判断是否存在缺陷。若存在缺陷,则使用“峰值位置”C扫描图进行辅助判断。当两图中的深度信息不同时,取“峰值位置”的深度作为最终缺陷深度。

1.2.2 脱黏

脱黏是指板板黏接结构中上板与下板的分离。当出现脱黏时,胶膜波的波幅上升变为脱黏波,同时底波消失。若脱黏,则上板的厚度小于零件最大厚度的二分之一,脱黏波的二次回波将落在最大有效分析区间内,此时脱黏具有与分层相似的波形特征,因此同样可以使用“尾沿位置”C扫描图对缺陷进行识别,并通过“峰值位置”C扫描图进行辅助判断,以排除二次回波的干扰。

1.2.3 夹杂

由于复合材料制造工艺的特殊性,制作过程中可能夹带的外来物种类繁多。有些夹杂物的声阻抗与复合材料的声阻抗相差很大,其声强反射率接近于1,使得检测声波被夹杂物阻挡而几乎全部反射;有些夹杂物的声阻抗与复合材料的声阻抗十分接近,其声强反射率接近于0,从而使得夹杂缺陷的反射回波幅值很低,不易发现。

由于各种夹杂物的声学特性不尽相同,所以夹杂缺陷是较为复杂的一种缺陷。

当换能器位于与复合材料声阻抗相差很大的夹杂缺陷上时,表面回波与底波之间出现缺陷波,同时底波消失;当换能器位于与复合材料声阻抗相接近的夹杂缺陷上时,缺陷波波幅较低(一般低于板板黏接结构中的胶膜波波幅),且底波波幅略低于附近优区的底波波幅,若该缺陷位于板板黏接结构中的上板,则胶膜波幅也比附近优区的胶膜波幅略低。综上所述,按照波形特征可将夹杂缺陷分为底波消失型和底波存在型两类。根据两种类型夹杂中缺陷出现的深度位置进行分类,大致分为以下6种情况,如图3所示。

图3 夹杂缺陷波形

由图3(a)~3(c)可知,底波消失型夹杂缺陷具有与分层相同的波形特征,因此可以使用“尾沿位置”C扫描图表征零件整体厚度,并判断是否存在缺陷;使用“峰值位置”C扫描图表征缺陷深度。由图3(d)~3(e)可知,对于底波存在型夹杂,夹杂波幅低于底波波幅和胶膜波幅,且夹杂波为表面回波之后的首个反射回波。在这种情况下,可使用“首沿位置”进行C扫成像,这样可以在优区处表征层压板的厚度或板板黏接结构上板的厚度,在缺陷处表征夹杂缺陷的深度。

对位于板板黏接结构下板中的底波存在型夹杂缺陷,如图3(f)所示,夹杂波既不是有效分析区间内的首波,也不是尾波,还不是最高波,那么使用该成像方法则不容易采集到此类缺陷的位置信息。此时,可将换能器放置到零件的对面一侧,那么缺陷相对于换能器的位置则变为了板板黏接结构中的上板,波形与图3(e)所示波形相同,因此可从零件的对面一侧入射声波,使用相同方法补充检测。

综上所述,对于底波消失型夹杂,应使用“尾沿位置”C扫描图对缺陷进行识别,并通过“峰值位置”C扫描图表征缺陷的深度。对于底波存在型夹杂,应使用“首沿位置”信息识别缺陷。如果是层压板结构,仅从零件一侧入射声波即可,而对于板板黏接结构,应将换能器分别置于零件的两侧进行扫查,以保证其上板和下板中的缺陷均能被检出。

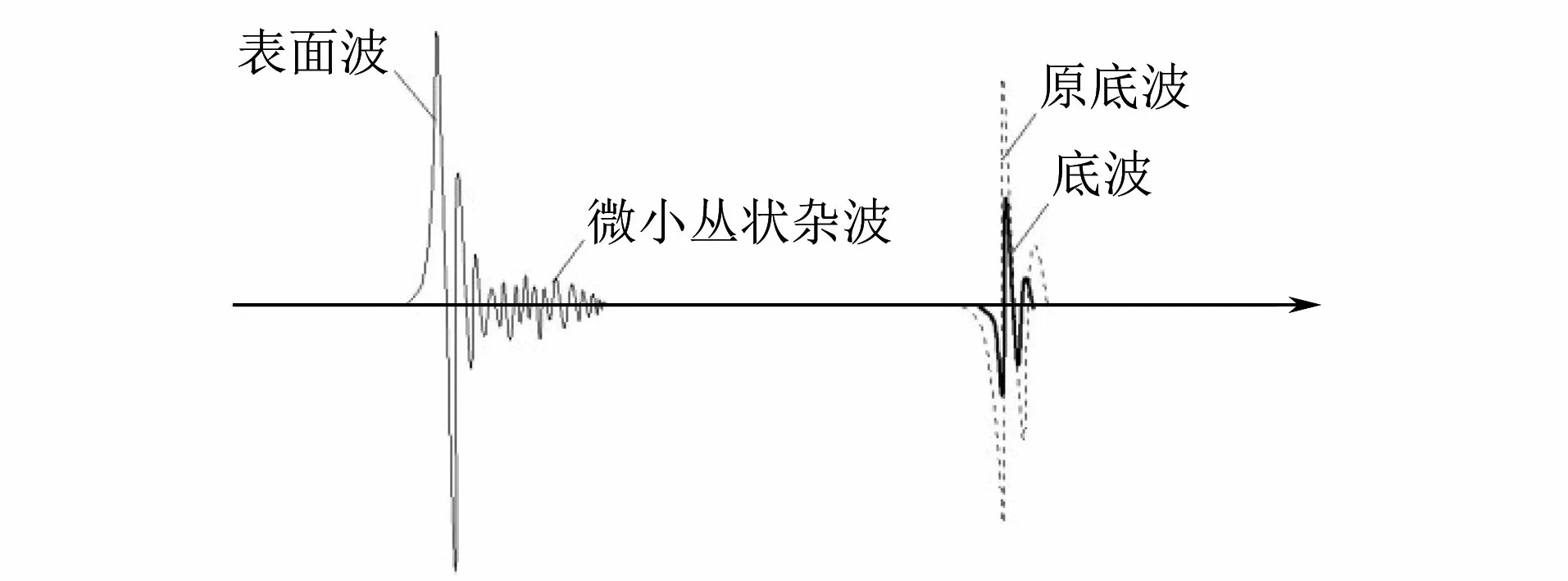

1.2.4 孔隙密集

复合材料中的孔隙密集缺陷是众多微小孔隙均匀地分布于树脂或树脂和纤维界面之间的一种体积型缺陷。这些微小孔隙构成了多个细微的声波反射体,使得表面回波与底波之间出现微小丛状杂波,同时底波在一定程度上有所降低,如图4所示。孔隙密集缺陷的评判依据一般是底波幅值降低的程度,而底波是最大有效分析区间内最末端的反射回波,因此可使用“尾沿波幅”所形成的C扫描图像识别孔隙密集缺陷。

图4 孔隙密集缺陷波形

值得注意的是,当使用脉冲反射法检测变厚度层压板零件时,由于复合材料各向异性的特点,底波波幅会随着零件厚度的增加而降低。这是影响孔隙密集缺陷评判的一个重要因素。

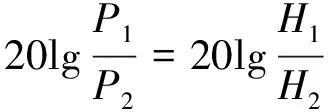

大平面的回波声压如式(1)所示,由式(1)可得到底面的回波声压与零件厚度成反比。

(1)

式中:P0为声源的起始声压;λ为介质中声波的波长;x为圆盘声源轴线上某一点距声源的距离;S为圆盘声源的面积。

根据式(2),可得到仪器显示屏上的信号幅度与声压成正比。

(2)

式中:P1为基准声压;H1为基准波幅高度;P2为底面回波声压;H2为底波信号幅度。

结合式(1)和式(2),可得出零件底波在仪器显示屏上的信号幅度与零件厚度成反比。换言之,在检测变厚度层压板零件时,随着零件厚度的增加,底波幅度线性下降。

为了排除零件厚度变化对底波幅度的影响,应使用设备或系统的时间修正增益功能,即TCG(深度补偿)曲线, 以补偿厚度增加引起的底波衰减。

另外,除了孔隙密集缺陷,材料中的小气孔、富树脂或底波存在型夹杂等不连续性也会导致底波衰减,故仅通过“尾沿波幅”识别孔隙密集缺陷具有一定的局限性。为了排除其他因素的干扰,可结合“首沿位置”C扫描图辅助识别。

综上所述,对于孔隙密集缺陷,应使用“尾沿波幅”C扫描图对缺陷进行识别。当零件厚度变化较大时,应使用TCG曲线进行补偿,同时还需要结合“首沿位置”C扫描图辅助识别引起底波衰减的其他干扰因素。

1.2.5 小结

分层、脱黏、夹杂和孔隙密集4种典型缺陷的识别方法如表1所示。

表1 4种典型缺陷的识别方法

使用自动化超声反射法检测层压板和板板黏接结构并存的变厚度零件时,应首先根据零件的厚度变化范围设置TCG曲线和包含最大有效分析区间的闸门,然后从零件的一侧进行扫描,分别采集“尾沿位置”、“峰值位置”、“首沿位置”和“尾沿波幅”信息进行成像,对于板板黏接结构的区域,再从零件的另外一侧进行扫描,采集“首沿位置”信息,共生成5幅C扫描图像。

“尾沿位置”C扫描图可以表征零件的整体厚度和其中是否存在分层、脱黏或底波消失型夹杂,若存在缺陷,则通过“峰值位置”C扫描图判定缺陷的深度。“尾沿波幅”C扫描图可以表征零件是否存在底波衰减区域,若存在,则通过“首沿位置”C扫描图辅助识别。对于层压板区域,若“首沿位置”C扫描图中没有显示,则可判定为孔隙密集缺陷;对于板板黏接结构,零件两侧扫描的“首沿位置”C扫描图中均没有显示,才可判定为孔隙密集缺陷。通过两幅“首沿位置”C扫描图,可以判断层板中和靠近换能器一侧上板中的底波存在型夹杂,若显示的尺寸较大且轮廓边缘清晰,则有可能是底波存在型夹杂,若尺寸较小且呈弥散性分布,则需要考虑是富树脂、气孔或材料不均匀等缺陷。

2 试验过程

2.1 设备与试块

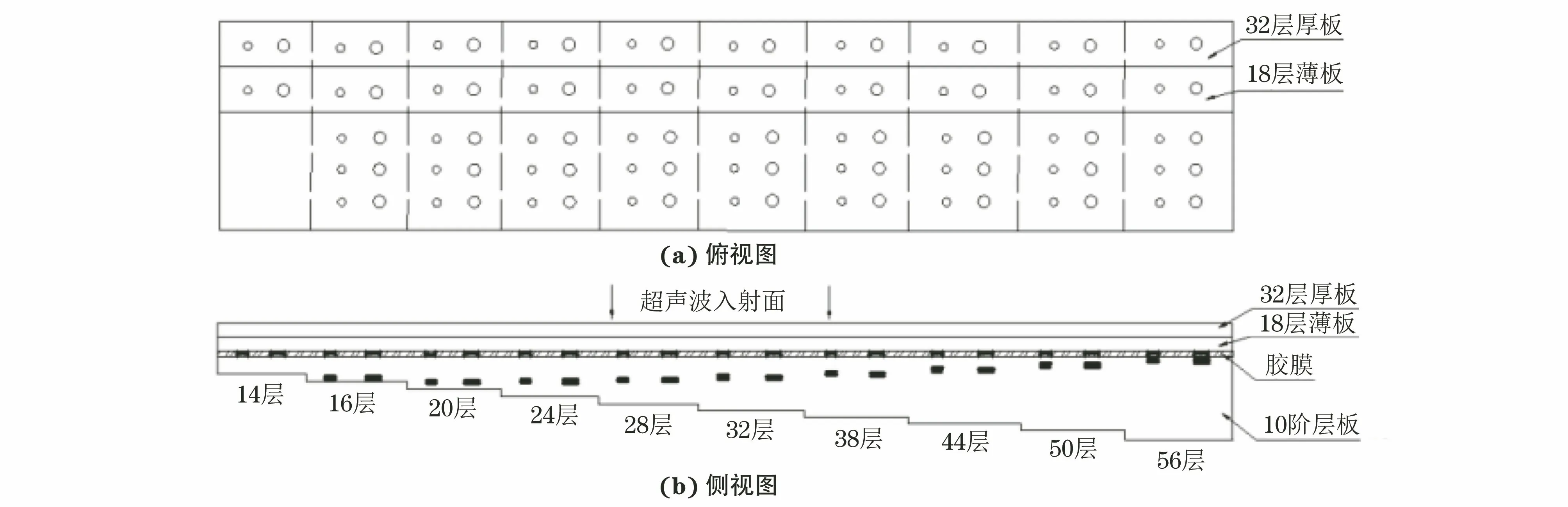

采用英国超声波科学有限公司生产的CG8-1.5-2.9型超声喷水反射法C扫描检测系统,超声换能器为Imasonic生产的水浸平探头(晶片直径为19 mm,频率为5 MHz),喷嘴直径为3 mm。扫查对象是厚度为1.6810.56 mm的碳纤维树脂基复合材料阶梯层压板和板板黏接结构试块。试块中预埋了聚四氟乙烯薄膜制成的人工分层和脱黏缺陷各47个,大小为φ3,φ5 mm,预埋在29个深度(阶梯层板下表面23层间,45层间,…,5253层间,5455层间,薄板与各阶梯层压板的胶膜间,以及厚板与各阶梯层压板的胶膜间)。对比试块中人工缺陷的预埋位置如图5所示。

图5 对比试块中人工缺陷预埋位置示意

2.2 试验结果与分析

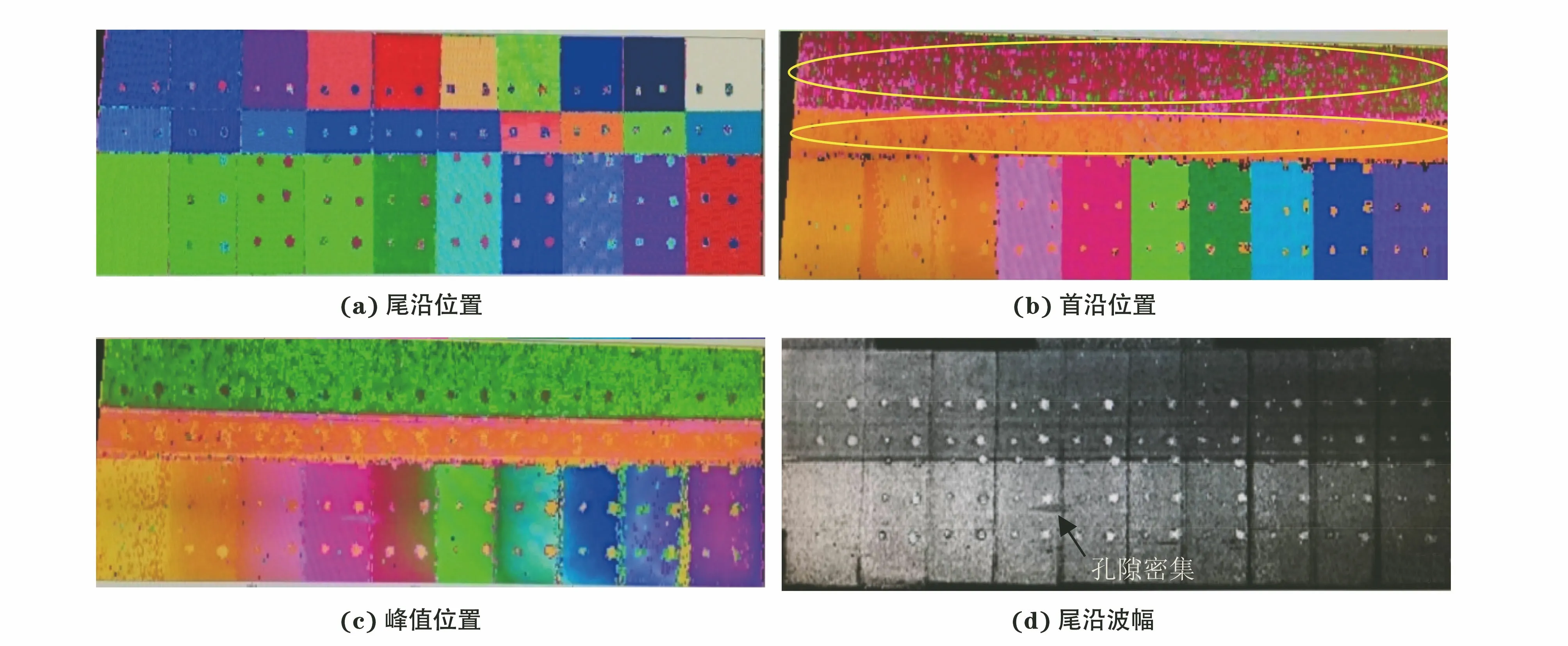

试块的C扫描图如图6所示,可以看出,试块中预埋的所有分层和脱黏缺陷在4种成像方式的C扫描图中均有明显显示。

图6 试块C扫描图

在图6(a)中,优区显示的是试块各个阶梯的厚度,相邻阶梯之间以厚度相差0.5 mm设置调色板的显示间距,即可通过不同的颜色反映各个阶梯厚度的变化。不过,由于脉冲回波具有一定宽度,“尾沿位置”图中的显示厚度会比试块的实际厚度偏大。同时,试块中的分层和脱黏缺陷由于受到多次反射回波的影响,C扫描图中显示的缺陷深度不是其所在的真实深度。

图6(b)是“首沿位置”所生成的C扫描图像,由于检测时超声波是从如图5所示方向入射的,图6(b)中的标示圈区域显示的是板板黏接结构的上板厚度,因为脱黏缺陷所在的深度与上板的厚度相同,故无法在位置图中显示出脱黏缺陷。

图6(c)显示的分层和脱黏缺陷的深度与图6(a)显示的不同,其显示的深度是排除了多次反射回波的真实深度。

在图6(d)中,由于没有设置TCG曲线,底波波幅随着试块厚度的增加而减小。由于试块的各个阶梯处于等厚度区,故在相同厚度区的波幅高度均相同,若在同一厚度区出现了波幅降低,则可视为孔隙密集[见图6(d)]。不过,对于厚度变化较大的零件,应尽量使用TCG曲线补偿厚度增加引起的底波衰减。

对图6的4幅C扫描图中人工缺陷的测量尺寸进行定量分析,除图6(b)中的标示圈区域因结构无法显示外,其余尺寸受到设备精度及图像分辨率的影响,允许误差为±1 mm,测量结果均在误差允许范围内。由此可见,4种成像方式显示的缺陷尺寸与缺陷的实际尺寸是一致的,检测时可根据识别缺陷类型的需要,使用4种成像方式,以达到最佳的检测效果。

3 结语

提出了一种根据变厚度零件厚度范围设置包含最大有效分析区间闸门,以及采集多种信号图像进行组合分析的方法,用于分析识别复合材料结构中常见的典型缺陷种类。该方法可以对缺陷尺寸进行可靠评判,解决了传统成像方式因底波位置变动而不易获取缺陷分析区间的问题。

(1) 对于复合材料层压结构中的分层、脱黏和底波消失型夹杂,可使用“尾沿位置”C扫描图表征零件的整体厚度,并判断缺陷是否存在,使用“峰值位置”C扫描图表征缺陷深度。底波存在型夹杂使用“首沿位置”信息识别缺陷,对于层压板,仅从一侧入射声波即可,对于板板黏接结构,将换能器分别置于零件的两侧进行扫查,以保证其上板和下板中的缺陷均能被检出。孔隙密集应使用“尾沿波幅”C扫描图识别缺陷,当零件厚度变化较大时,使用TCG曲线补偿零件厚度变化引起的底波衰减,同时结合“首沿位置”C扫描图辅助识别气孔、富树脂以及底波存在型夹杂等其他干扰因素。

(2) “尾沿位置”成像、“首沿位置”成像、“峰值位置”成像、“尾沿波幅”成像等4种成像方式在识别不同种类缺陷时有各自的优势。