《顾彬唐诗九讲》:理解诗歌的三个问题

2021-12-18顾彬吴娇

顾彬 吴娇

唐诗是中国的,还是世界的?中国学者特别喜欢从作者的角度来看诗歌,说“人如笔,笔如人”;在德国学者看来这个观点已经很过时了,可能在18世纪末的德国还能听到这样的说法,但今天已经听不到了。那么作者与作品之间究竟是什么关系?在当代的中外文学评论里,作者与作品分得很清楚,作品可以“过它自己的日子”,作品与作家可以不发生什么关系。这样的评论方法之所以可行,大概因为以下两点原因。

第一,作家本人的想法会发生变化。当一个作家写作时,他会从一个固定的、当前的立场来写,但他的思想、语言,甚至认识本身会转变,写作当时的想法并不能代表作者本人一贯的想法。我曾经询问多位作家,请他们回忆写作时在想什么,得到最多的答案是“我不知道”。在翻译当代诗人的作品的时候,我也常遇到这样的困难。我问诗人们:“我要翻译你的作品,请告诉我你当时写的是什么意思?”欧阳江河、张枣、北岛都很坦率地告诉过我:不知道。我认为这可以作为一个证据,来证明为什么作者与作品可以分隔开来,这是因为作品完成后就自立了,作家与作品断开了联系。

第二,作家对作品的态度会发生变化。一部作品,可能作家在创作刚完成时会觉得非常满意,但过一段时间,他会觉得这部作品还有这样那样的问题。比如歌德,我们都很喜欢他的《少年维特的烦恼》,但歌德晚年觉得这本书写得不好;丁玲的《莎菲女士的日记》得到了许多不错的评价,但到了晚年,她也完全否定这本书。不过,不论作者持何种态度,读者还是会喜欢《少年维特的烦恼》,喜欢《莎菲女士的日记》。所以,作者和作品是否可以分离,这是第一个问题。

第二个问题是,我们现在看唐诗,经常不知道诗里是谁在说话。在诗中常常会有一个声音,但我们并不清楚这是谁的声音。比如,我很喜欢杜牧的《赠别》:

多情却似总无情,唯觉樽前笑不成。

蜡烛有心还惜别,替人垂泪到天明。

到现在我也不清楚,我在诗里听到的是一个女子的还是一个男子的心声?——中国诗歌的诗意就在这儿,诗人故意模糊声音的来源。在我看来,要解释中国诗歌,应从宗教的视角入手。《诗经》与祖庙分不开,诗歌在祖庙中起到给先祖汇报后代成绩的作用,并且后代在祖庙中通过诗歌歌颂先祖。那么《诗经》中的声音又来自谁?是来自一个国王?一个教士?还是一个集体?我在研究中国古代哲学的过程中产生了一个疑问。在德国,我已经出版了六本关于中国古代哲学的书籍(计划十本)。我怀疑中国古人所说的“人”不是今天的“man”的意思,而是贵族的意思。如此,《诗经》的诗在祖庙演奏时可能也不都是阶级的,有可能是家族的(祖庙里演唱的诗歌多收录在雅诗和颂诗里)。那么国风诗歌的声音又属于谁呢?国风诗的前一两行多跟山水自然有关,结合古代思想历史,我猜测诗中的动植物可能与家族的象征有关。由此,《诗经》中的一些诗可能属于某一家族。但这个问题我无法确认,如果我的想法是对的,我们应从宗教、从先祖崇拜来看《诗经》,那么中国文化的发源就跟古希腊一样了,中国文学与世界文学发展来源也一样。

当然,我们必须讨论,是否可以从宗教的视角来看中国诗歌这一整体。在欧洲,宗教开始慢慢与诗歌分离是在18世纪末,很晚的时候了。而说到中国,我觉得杜甫可能是第一个世俗化的、与宗教无关的诗人。后来的诗人,比如苏东坡,也有自己的信仰。“宗教与诗歌”这个问题很难,但很有意思。我原来的观点是“中国古代诗歌的声音代表所有人”,现在我怀疑只是代表贵族,或者重要的家族。到了曹植的时代,诗已经不能代表所有的人或贵族,曹植这一批诗人写诗给他们自己看,他们的诗歌都有一个清晰的目的,那就是在朝廷起作用。中国诗歌发展到李白的时代,我们基本上都会喜欢李白给大众写的诗,但我们都知道李白是道家的代表,他还有许多道教背景的诗是我们无法欣赏的。一来道教的教义艰深难懂,二来这些诗歌本身也太抽象,没有活泼的力量。李白基于道教背景写的诗,一般不给大众看,只对内行说话。

回头再看中国现当代的詩歌,这些诗歌中的声音说给谁听呢?我们发现好多现当代诗只是朋友间交流的、内行人写给内行人看的。那么,我是否可以提出一个新的理论:诗在对它自己说话,跟读者、诗人没有关系。由此,我们可以了解为什么从辛亥革命以至1989年之后,当代诗读者越来越少。

当然,诗被排挤到大众视野的边缘,也可能有另外的原因。当代德国理论家说,诗歌的危机开始于诗歌离开宗教之后,中国与德国的当代诗都活在边缘。但中国的中世纪(即唐宋时期)不同,那个时期诗歌有两个倾向:第一是告别宗教——有一些诗人告别、有一些诗人没有告别,但当时最伟大的诗人杜甫肯定离开了宗教;第二,中国中世纪诗歌的声音不代表一个集体(collective),而是一个团体(group)。

第三个问题,我们怎么解释中国古典诗歌。最近,一位从中国去美国的汉学家出了一本书(《如何阅读中国诗歌》),但是,我没有在这本书找到他说的新“方式”。我思考,我们要了解古代诗歌的深度,应该用文学的方式,还是哲学的方式?

在上个世纪的欧洲,文学与哲学的互见就已经成为一种做学问的倾向,首先,我为什么不能从德国的角度看中国?中国人都会从马克思那里看中国,哲学、文学等都讲马克思主义。我想通过用德国当代哲学阐释唐诗这一方式来说明唐诗对当代德国人是有用的,唐诗没有过时。另外,我觉得我们可以从唐诗中找到哲学的深邃。

除此之外还有一个理论,是王国维提出的“境界”说。王国维是第一个用“境界”这一从佛教而来的说法分析中国诗歌的人,他注意到“境界”这个概念里面,情与景有特别的关系。歌德的美学观点认为,一个诗人的内在思想应在外得到一个具体的形式(Form),这样诗人的内在、外在才能综合。对于这个问题,刘若愚写过一篇非常重要的文章。刘若愚是一位从中国去到美国的一流学者,给我们留下了不少介绍中国文学的书。他在1956年第一次介绍了“境界”的概念,说境界不只有一种,而是有三种。

第一种境界是感情为主,风景为次,诗中所听到、看到的声音,都是诗人从情绪出发看到的风景,因此风景是诗歌声音的奴仆,比如杜牧的《金谷园》:

繁华事散逐香尘,流水无情草自春。

日暮東风怨啼鸟,落花犹似坠楼人。

第二种境界风景是客观描写的,并不通过感情,通常这类诗不太含有感情,如李白的《黄鹤楼送孟浩然之广陵》:

故人西辞黄鹤楼,烟花三月下扬州。

孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流。

第一种境界里,情绪第一,风景第二;在第二种境界里,感情与风景一致。第三种境界我们可以联系艾略特的一个非常重要的观点,他说有一类诗是“Objective”,写相关的事物,风景符合情绪,同时情绪符合风景,但风景与情绪互相是平衡的,如杜牧的《过勤政楼》:

千秋佳节名空在,承露丝囊世已无。

唯有紫苔偏称意,年年因雨上金铺。

虽然诗中的声音好像是悲哀的,但是诗所描写的事物与情绪无关的,它们首先是事物本身,只不过在诗里还会有另外一个意思。我们读诗时要离开描写的事物去思考。从哲学的角度看,这首诗描写的事物不一定代表别人,但是它们包括别人、包括历史,这个历史是我们要思考的。无论如何,在第二种境界里,事物还包括别人,所以事物还是不自由的。但是在第三种境界里,情绪与风景是分不开的,情绪是风景,风景是情绪。我们在这样的诗里面,感觉不到一个“我”,听不到“我”的声音,内在、外在不再分开,这两个世界与诗人是和谐的。这一类的诗说明我们听到的声音——如果我们还能听到的话——它不再思考世界,不再感到历史的悲哀,相反是安静下来,在那里,个人的意识消失了。比如杜牧的《鹭鸶》:

雪衣雪发青玉觜,群捕鱼儿溪影中。

惊飞远映碧山去,一树梨花落晚风。

单从描绘鹭鸶飞舞的场面来描写寂静的氛围,这首诗让写诗的人、读诗的人都安静下来了。

以上是分析唐诗的第一种方式,分析唐诗的第二种方式,涉及唐诗的结构。如果是一首绝句,第一行应该破题,介绍这是一个怎样的题目,第二行接续,第三行应该转句,插入一个新的、与前文对立的题目,第四行结句,应该将前三行的内容结合起来。这是一个很好的方式,但奇怪的是,现在欧洲没有人用这个方式,除了我,美国也没有。这是可怕的,因为一旦用了,便能发现唐诗极了不起。

例如,李白的《黄鹤楼送孟浩然之广陵》,它对于我来说完全就是哲学。一个汉学家解释,说李白介绍长江时隐藏着他的悲哀,因为他朋友要走,第三行告诉我们孟浩然要坐船,第四行告诉我们他就是在黄鹤楼上看这个风景,想念他的朋友……这真的是一个新的方式吗?

波恩大学哲学很强,那所大学有一位叫霍格雷伯的哲学家,他告诉我们不应该从概念出发,因为我们出生时并没有概念,应该从情景出发。出生时,我们看到妈妈,这是第一个情景(primescene),我们最原始、最重要的情景。我们看到情景以后,情景就变成我们生活,通过情景我们认识世界和自己。在这个意义上,哲学帮助我们脱离无知的状态,我们原本什么都不知道,但是我们在无知的状态下,也有可能得到一定形式的知识(Formof Knowledge),这样好像我们就能够得到可依赖的东西。

“唯见长江天际流”是情景,是李白这首诗最重要的部分,它提出一个哲学的问题、也是神学的问题——人跑到哪里去了?人还会在那儿吗?所以这首诗代表一种“缺席”哲学,一种“不在”的哲学。霍格雷伯说感受情景是我们重要的本能,因为我们能够通过这个本能感受到一个整体。李白渴望朋友回来,从渴望来看,我们何时会渴望呢?失去的时候,第四行诗的最后一个情景留下了渴望的迹象。渴望是德国当代哲学的一个课题,我也想从“渴望”来看唐朝诗歌。

霍格雷伯不是提出情景重要性的第一人,海德格尔才是。他提出,情景才是我们所见所感最重要的现象,因此我们的存在中有一个以情景为主的概念,我们的存在是情景性的,这个情景性的存在我们每天都要表演。这个情景把我们原来主张的因果关系破坏了,所以我们想了解真理是什么,因此我们的意识有一个“理论前”的现象。哲学的研究对象是生活、存在的秘密,那么由谁来解释这些秘密呢?北岛曾奇怪我为什么这么喜欢《黄鹤楼送孟浩然之广陵》,他觉得这首诗不怎么样。我很不同意,我认为“唯见长江天际流”完全解释了我们今天的生活状态——人走来走去,人走了以后,我们渴望他们再来,但是如果人一去不回,我们怎么办?这首诗的诗意就在最后一句,说明人在大地上的地位是不稳定的,大地天空随处可见,大江大河到处都有,但人不是。从这首诗来看,人与大地、天空、长江比起来是次要而渺小的。

我为什么把这首诗与“缺席”哲学联系起来呢?因为从神学来看,现代神学有一个奇怪的词语叫“隐藏的上帝”,也可能他的存在与“唯见长江天际流”这句诗一样,我们看不到的不一定是不存在的,为什么我们觉得已经走了的孟浩然还在呢?因为我们一直跟随着他。这句诗让我知道,所有隐藏的东西也可能会在,只是我们看不见,因我们的眼睛不够;听不到隐藏的声音,因我们的耳朵不够——我们没有能力了解到经常隐藏的东西。《黄鹤楼送孟浩然之广陵》很有深意,有好多地方可以一谈。比如,“孤帆远影碧空尽”有道教的背景,这与我前面说的神学隐藏的上帝也可以联系起来,说明这首诗的神学背景。“烟花三月下扬州”,说明生命短暂,人们不接受短暂的生命,想要永恒——这是德国18世纪末文学和哲学最大的问题——我们想要得不到的永恒。

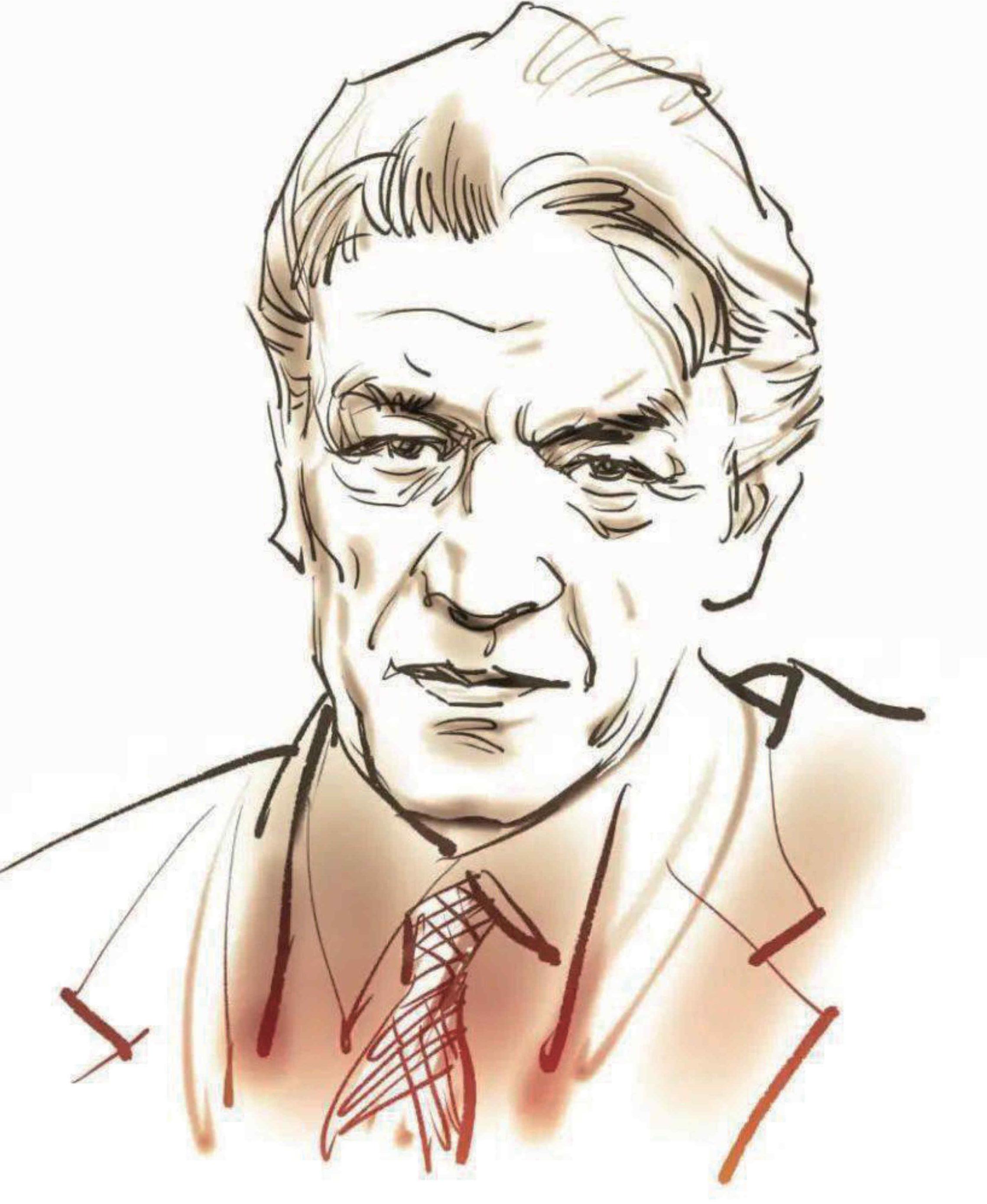

作者顾彬系著名汉学家、翻译家、作家;吴娇系北京师范大学博士、重庆大学讲师