不同加工方式对蕨菜中致癌物原蕨苷的影响

2021-12-17陈琼狄殿奇蒋变玲冯凡

陈琼 狄殿奇 蒋变玲 冯凡

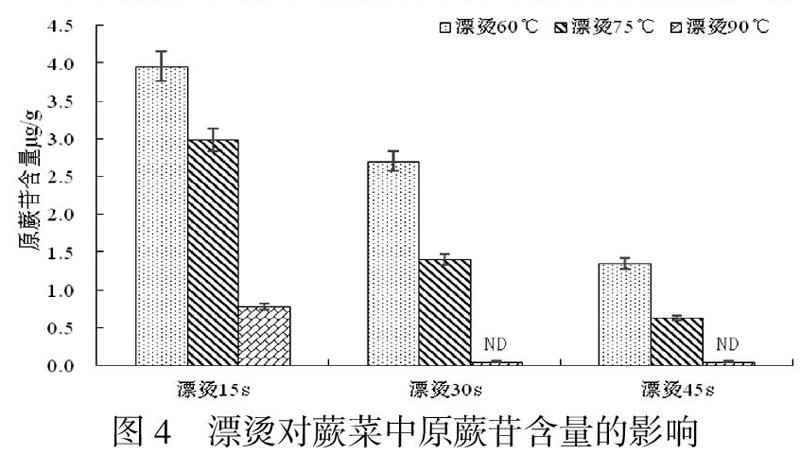

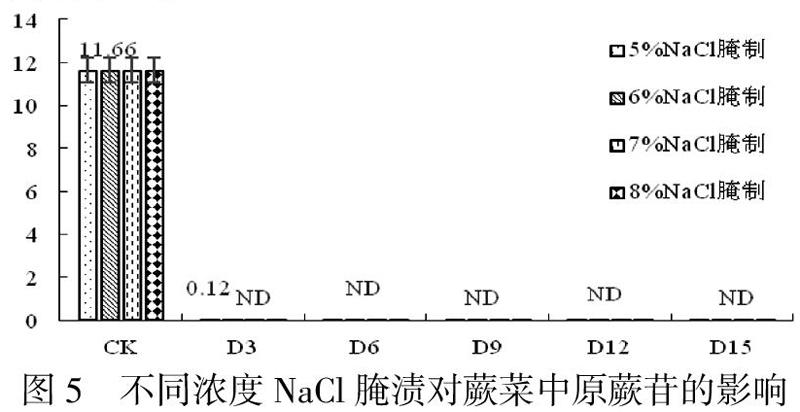

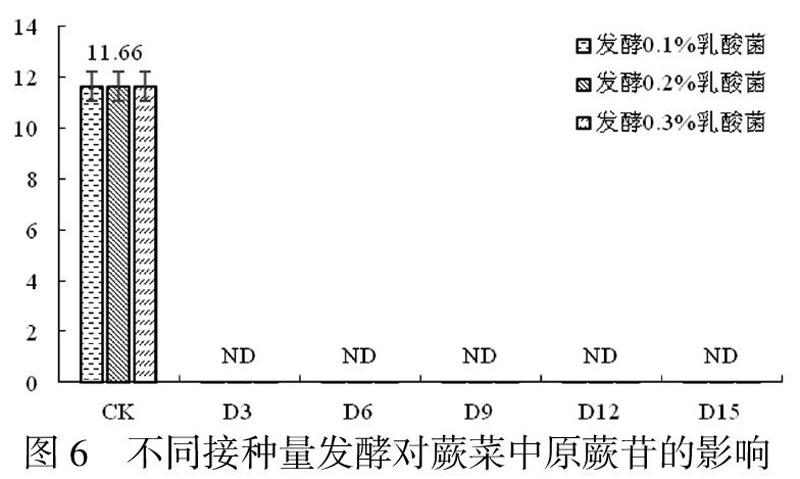

摘 要:本文以蕨菜为原料,探究不同加工方式对其中致癌物质原蕨苷的影响。本文对蕨菜进行漂烫(60、75、90℃分别处理15s、30s、45s)、不同pH(4、6、7、8、10处理1h)、以及不同盐浓度腌制(5%、6%、7%、8% NaCl分别处理3、6、9、12、15d)和不同乳酸菌发酵处理(0.1%、0.2%、0.3%乳酸菌分别处理3、6、9、12、15d),通过液相色谱分析法,检测蕨菜中原蕨苷的含量。结果表明,随漂烫温度增高,原蕨苷有下降趋势,90℃漂烫30后未检出原蕨苷;随pH值增高原蕨苷有下降趋势,但影响不显著;5% NaCl腌制6天,或6%以上NaCl腌制3天以上可将原蕨苷降低为零;在现有条件下利用乳酸菌发酵蕨菜,均未检出蕨菜中原蕨苷。

关键词:蕨菜;原蕨苷;不同加工方式;液相色谱分析

中图分类号:Q949.9 文献标识码:A 文章编号:1673-260X(2021)11-0023-03

蕨菜(Pteridium aquilinum L.),又名蕨苔、龙头菜、鹿蕨菜、意菜、龙头菜等,为凤尾蕨科蕨属多年生草本植物,在我国分布广泛,常见于各稀疏阔叶林和针阔混交林的林间空地和边缘,或荒坡湿地[1,2]。因其菜色纯青,肉质细嫩,营养价值高有“山菜王”的美誉[3],此外,蕨菜具有一定的医疗保健功能如,具有清热利湿、消肿和安神等功效,可用于治疗发热、痢疾、湿热黄疸、风湿性关节炎、高血压和脱肛等症[4]。因此随着人们生活水平的提高,人们对野生蔬菜青睐有加,蕨菜作为天然绿色蔬菜越来越受到市场的欢迎[2,5]。

然而蕨菜的食用安全问题尚未引起人们的重视。研究表明,蕨菜具有致癌性,可引起多种动物多部位肿瘤,且在日本等国家蕨菜被发现与人的上消化道癌有密切关系,食用蕨菜可将食道癌和胃癌的发病率提高5.1~8.1倍[6]。研究发现,主要致癌物质为原蕨苷(PTA),其与肿瘤的发生直接相关,被列为2B类致癌物[7]。由于原蕨苷结构不稳定,因此对于蕨类植物中原蕨苷的检测主要是将PTA转化成蕨素B(PTB)后,检测其中的PTB,由此推测PTA的含量;而目前国内关于加工对于蕨菜原蕨苷的影响的文章报道较少,且均为通过检测PTB的方式间接检测[7,8]。然而PTB并没有致癌性[9],因此这种方法并不能真实反应加工后蕨菜中原蕨苷对食用者的致癌风险,具有一定的局限性。郝经文等[9]采用测定PTA的方法考察加工因素(加热温度、加热时间和pH)对蕨菜原蕨苷的影响,尚缺乏漂烫、发酵对蕨菜致癌物原蕨苷影响的数据,因此本文对蕨菜进行漂烫、不同pH以及不同盐浓度腌制和不同乳酸菌发酵处理,通过液相色谱分析法,检测蕨菜中原蕨苷的含量,以为蕨菜安全合理的开发利用提供理论支持。

1 实验材料与仪器

蕨菜,购于淘宝购物平台来自贵州省凯里榕江县的当季蕨菜。将蕨菜洗净,-40℃冰箱保存,备用。

甲醇(色谱纯),麦克林有限公司。其余试剂均为分析纯,水,哇哈哈集团有限公司;磷酸二氢钠、碳酸钠,西陇化工股份有限公司;柠檬酸,上海展云化工有限公司;乳酸菌,北京川秀科技有限公司;原蕨苷,武汉天植生物技术有限公司。

SIL-20A型高效液相色谱仪 日本岛津公司;XM-250UVF型智能超声清洗机 小美超声仪器有限公司;HH-S恒温水浴锅 江苏国胜实验仪器厂;FA1104B电子天平 上海越平科学仪器有限公司。

2 實验方法

2.1 待测液的制备

称取5g样品,加入25mL甲醇超声提取(超声功率100W,提取20min)三次。抽滤,合并滤液定容至100mL于-40℃冰箱中保存备用,使用前0.22μm滤膜过滤于自动进样瓶中。

2.2 高效液相色谱条件

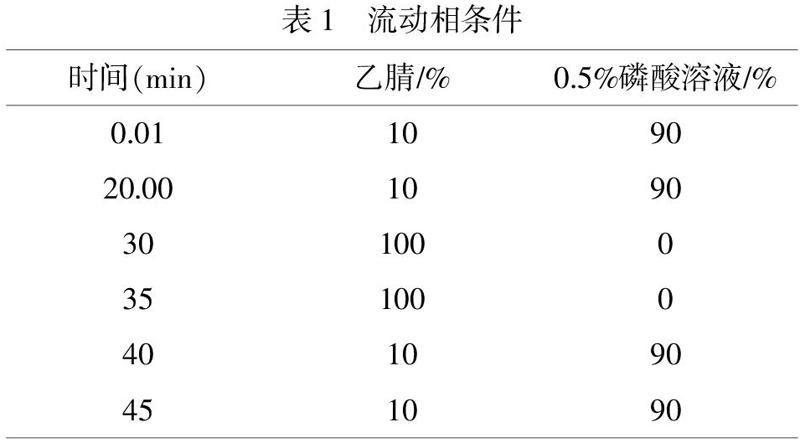

色谱柱:Hypersil ODS2 4.6mm×250mm×5μm;流速:1mL/min;进样量:20μL;柱温:35℃;流动相条件见表1。

2.3 标准曲线的绘制

称取原蕨苷标品5mg定容至50mL,吸取0.5、1.0、1.5、2.0以及2.5mL的原蕨苷标品溶液,稀释至2.5mL,得到20~100ug/mL的系列梯度标准溶液。进样量为20μL,按照上述色谱条件进行进样检测,以峰面积为y轴,原蕨苷标品浓度为x轴,绘制标准曲线。

2.4 样品中原蕨苷含量的计算

根据标准曲线计算样品中原蕨苷的含量,其计算公式如下:

原蕨苷含量(μg/g):A=XxN/M

N——定容的体积,mL;M——称取的蕨菜重量,g;x——根据标曲计算的测试液原蕨苷的含量,μg/mL;A——蕨菜中原蕨苷的含量,μg/g。

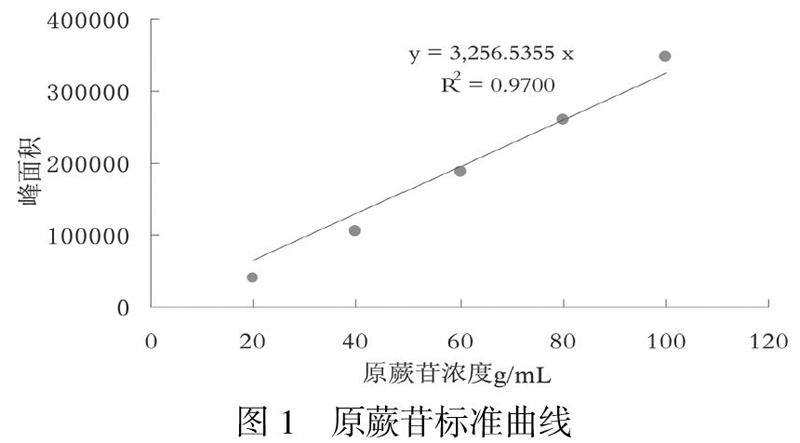

2.5 蕨菜不同部位的原蕨苷含量测定

将蕨菜头部和颈部分别如2.1提取处理,测定其中原蕨苷含量。

2.6 蕨菜不同方式的加工处理

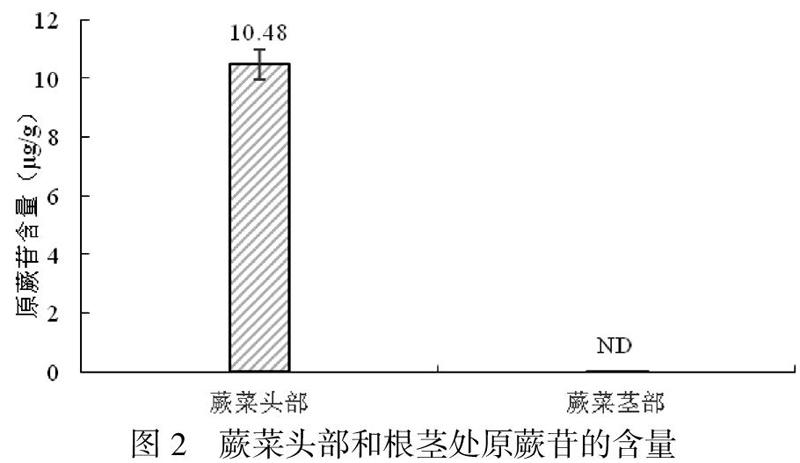

2.6.1 蕨菜的不同pH处理

pH 4-6选取柠檬酸盐缓冲液,pH 7选取磷酸盐缓冲液,pH 8-10选取碳酸盐缓冲液,缓冲液用pH计校正。将清洗干净的蕨菜头部,放入调整好的pH缓冲液中,常温浸泡1小时后,如2.1制备待测液,用0.22μm的有机滤膜过滤于自动进样瓶中,备用。

2.6.2 蕨菜的漂烫处理

取蕨菜幼嫩的头部5g,置于50mL水中,分别控制温度为60℃,75℃,90℃,控制时间为15s,30s,45s对其进行漂烫处理。漂烫后如2.1制备待测液,用0.22μm的有机滤膜过滤于自动进样瓶中,备用。

2.6.3 蕨菜的腌渍处理

将蕨菜头部分别用5%,6%,7%,8%的NaCl溶液室温下分别腌制3、6、9、12、15天后,如2.1制备待测液,用0.22μm的有机滤膜过滤于自动进样瓶中,备用。

2.6.4 蕨菜的发酵处理

将蕨菜头部与3%盐水按1:1混合,按0.1%,0.2%,0.3%接种量接种的乳酸菌。分别将洗净的蕨菜放入发酵罐,室温发酵3、6、9、12、15天后,如2.1制备待测液,用0.22μm的有机滤膜过滤于自动进样瓶中,备用。

3 结果与分析

3.1 标准曲线绘制结果

根据内标法确定原蕨苷的出峰时间为5.05min左右。以峰面积为y轴,原蕨苷标品浓度为x轴,绘制标准曲线如图1。得出的标准曲线为y=3256.54x,R2=0.9925。

3.2 蕨菜不同部位的原蕨苷含量分析

分别针对蕨菜的头部和根茎中原蕨苷的含量进行分析,由图2可以看出,蕨菜头部原蕨苷为57.2μg/g是原蕨苷主要存在的地方,根茎处没有检测到原蕨苷,说明蕨菜中的原蕨苷主要位于头部。

3.3 不同pH值处理对蕨菜中原蕨苷含量的影响

由图3可知,在不同pH下处理后的蕨菜中原蕨苷的含量没有发生明显的变化,pH 7处理组的原蕨苷含量略微高于其他处理组;而在碱性条件处理组的原蕨苷含量略低于酸性条件处理组,说明原蕨苷在酸性条件下比碱性条件下略加稳定的趋势,在中性pH条件下最稳定。

3.4 不同漂烫时间对蕨菜中原蕨苷含量的影响

由于蕨菜头部原蕨苷的含量较高,因此选用蕨菜头部进行漂烫处理。漂烫对蕨菜中原蕨苷含量的影响如图4所示,随漂烫时间延长和漂烫温度的升高,原蕨苷的含量显著降低;90℃漂烫30s后的蕨菜头部已检测不到原蕨苷,由此可见,蕨菜需要通过90℃漂烫至少30s以上方可将其中原蕨苷减低为零,以达到安全食用要求。

3.4 不同浓度NaCl腌渍对蕨菜中原蕨苷的影响

由图5可知,在5% NaCl腌制的第3天,蕨菜中原蕨苷的含量为0.12μg/g,而在第6天以后则检测不到原蕨苷的存在,6%、7%、8%的NaCl腌制下,从腌制第3天起均未检测出原蕨苷。说明对蕨菜进行腌制能够有效的去除蕨菜中的原蕨苷。腌制食盐浓度需要超过5%,腌制时间大于3天,方可将原蕨苷降低为零。

3.6 不同接种量发酵对蕨菜中原蕨苷的影响

从图6中可以看出,在乳酸菌发酵的条件下,没有检测出原蕨苷,说明乳酸菌发酵可有效去除蕨菜中的原蕨苷。

4 结论

本文研究结果表明,蕨菜中原蕨苷多集中在头部而茎部未检出,因此,在食用蕨菜时可去除头部以有效防止原蕨苷的摄入。本文检测的蕨菜中原蕨苷无论在碱性还是还是酸性条件下均能较稳定的存在,对碱性条件稍敏感;而漂烫对原蕨苷含量影响较为显著,漂烫的温度越高漂烫时间越长,蕨菜中原蕨苷的含量越少,说明漂烫处理可有效降解蕨菜中原蕨苷的含量。在浓度5%NaCl溶液中腌渍的蕨菜仅在腌渍的第3天检测到原蕨苷,此后未检出;而在其他NaCl腌渍浓度(6%,7%,8%)下,未检出其中的原蕨苷,说明腌制盐浓度越高,原蕨苷降解越迅速。乳酸菌发酵会显著降低蕨菜中原蕨苷的含量,在接种量为0.1%,0.2%,0.3%条件下,发酵3天的蕨菜中未检出原蕨苷。通过以上结果可以得出,发酵,腌制和漂烫处理都能够很好的去除蕨菜中的致癌物质原蕨苷。为确保食用安全,建议食用蕨菜时去除头部,90℃漂烫30以上,5%以上盐浓度腌制3天以上或者乳酸菌发酵3天及以上。通过本论文的研究,可以为人们提供正确处理蕨菜中原蕨苷的方法,对保障人们的食品安全有着重要意义。

参考文献:

〔1〕陈业保,李朋忠.云台山野生蕨菜资源研究及开发利用[J].上海蔬菜,2010,39(06):11-12.

〔2〕方利娟,苏仕林.蕨菜的价值及其开发利用[J].现代农业科技,2009,21(15):124+127.

〔3〕刘翠花,大次卓嘎,钟政昌,周鹏,张红锋.西藏野生蕨菜的营养价值及其开发利用前景分析[J].西藏科技,2007,10(05):9-10+26.

〔4〕卢文芸,许文琴,于锡忠,李洪庆.贵州野生蕨菜中总黄酮含量的测定与分析[J].贵州农业科学,2012, 40(05):47-49.

〔5〕冯强,冯霞.临夏州野生蔬菜蕨菜的开发利用与发展前景[J].农业科技通讯,2018,50(10):193-194.

〔6〕许纪锋,费文静,诸晨,钱勇,谢天培,刘倩.超高效液相色谱-串联质谱法测定蕨菜中原蕨苷的含量[J].食品安全质量检测学报,2018,9(17):4601-4606.

〔7〕代娟,田艳萍,张小春,袁亚.蕨菜中原蕨苷含量的测定及加工过程对原蕨苷含量的影响[J].食品与发酵工业,2017,43(09):149-154.

〔8〕孔祥宇,李珊珊,黃靖茜,于璐.蕨菜原蕨苷含量综合分析[J].齐齐哈尔大学学报(自然科学版),2020, 36(06):6-9.

〔9〕郝经文.蕨菜中原蕨苷的提取及加工过程中含量变化研究[D].安徽中医药大学,2019.