不同藜麦品种(系)在浙西南地区的适应性评价

2021-12-16吴应齐姚理武吴丽芳吴伟玮叶增新陈吴伟

吴应齐,姚理武,吴丽芳,吴伟玮,叶增新,陈吴伟

(1.庆元县自然资源和规划局,浙江 庆元 323800;2.庆元县睦睦家庭农场,浙江 庆元 323800)

藜麦Chenopodium quinoa为藜科Chenopodiaceae 藜属Chenopodium一年生草本植物[1],原产于南美洲安第斯山脉,已有5 0 00 多年的种植历史。藜麦籽粒蛋白质含量较其他谷物高,不仅包含人体必需氨基酸且比例均衡,还富含多种对人体健康有益的酚类化合物、类黄酮等生物活性物质[2-7],被联合国粮农组织推荐为适宜人类食用的全营养食品。藜麦适应性强,具有耐寒、耐旱、耐贫瘠、耐盐碱等特性,种植范围极广,从海平面到海拔4 0 00 m 的地区均可种植[7-8],但国内藜麦育种工作起步晚,生产中存在优异种质资源少、优良品种缺乏[9]等问题。从国外引进与培育的藜麦品种(系)多适合于高海拔、阴冷、干旱地区栽培,主要集中在山西、甘肃、吉林、青海、河北等地[10],对低海拔、高温高湿气候地区适种品种(系)匮乏。

目前,浙西南地区庆元县引种成功的仅甘肃‘陇藜1 号’1 个品种,品种数量少、类型单一,且因‘陇藜1号’虽然对干旱、阴湿、冷凉环境具有较强的适应[11],但对浙西南地区夏季高温高湿气候的适应性不强,往往因强降雨倒伏,造成产量、品质不高,制约了藜麦在浙西南地区的种植发展。因此,引进审(鉴)定品种和优良品系,开展藜麦品种(系)比较和综合评价研究,筛选出适合推广种植的藜麦品种(系),对促进浙西南藜麦种植发展具有重要意义。本研究通过对从国内引进的8 个品种(系)藜麦的生育期、农艺性状、抗倒伏性状和生产性状进行综合评价,筛选出适合浙西南地区种植的藜麦品种(系),为藜麦种植推广提供依据。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

试验地位于浙江省庆元县江根乡箬坑村睦睦家庭农场的“小虎岙”油茶Camellia oleifera幼林地,地理坐标为119°26′20.2″ E,27°32′2.5 N″,年平均气温为14.4℃,最热月(7 月)均温为23.4℃,最冷月(1 月)均温为4.6℃,年平均降水量为1 765.3 mm,≥10℃年积温为4 686.6℃。试验地海拔为1 018 m,土壤为黄壤,pH值为5.52,水解性氮含量为227 m g·kg-1,有效磷含量为711 mg·kg-1,速效钾含量为123 mg·kg-1。油茶基地于2020 年3 月采用1 年生芽砧苗建园,品种为‘长林53’‘长林4 号’和‘长林27 号’,苗高约为15 cm,株行距为2.5 m×3.0 m,种植密度为1 333 株·hm-2。

1.2 试验材料

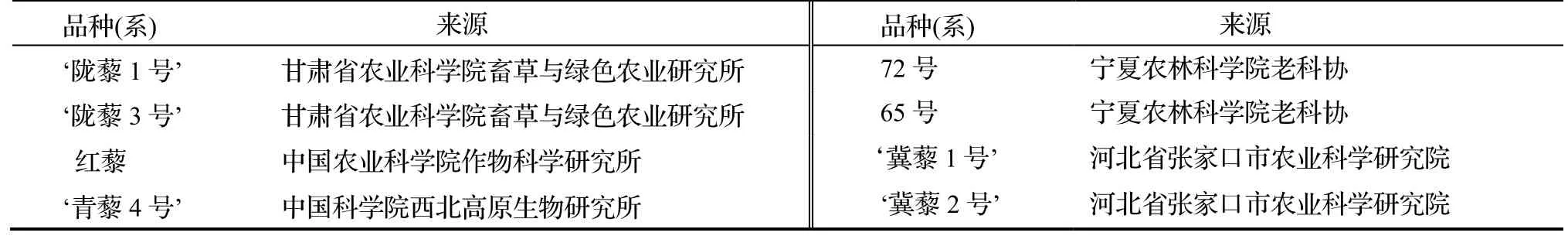

供试藜麦品种(系)共8 个,其来源信息见表1。

表1 供试藜麦品种(系)与来源Table 1 Cultivars of Ch.quinoa and origin

1.3 试验设计

试验于油茶幼林间套种,每个藜麦品种(系)设置1 个处理,重复3 次,随机区组设计。每个处理面积为12 m2,按1.2 m×10 m(宽×长)布设,处理间保留宽30 cm、深15 cm 的操作沟。每个处理施有机肥(屏南金翼有机肥有限公司,N+P2O5+K2O 含量≥5%,有机质含量≥45%)50 k g,深耕、耙耱后待植。采用育苗繁殖。2020 年4 月10 日,播种。各藜麦品种(系)苗在苗高生长至12~15 cm 时进行移植,种植株行距为50 cm×50 cm,每穴植苗1 株,每个处理植苗60 株。移植后及时除草、培土。5 月27 日,沟施复合肥(总养分≥45%,N-P2O5-K2O:15-15-15)0.5 kg·处理-1。

1.4 测定内容与方法

1.4.1 生育期观察与记录 从播种育苗开始观察、记录各藜麦品种(系)的出苗期、移植期、花期、成熟期。

1.4.2 农艺性状观测 于幼苗期,观测各藜麦品种(系)苗的心叶颜色。于成熟期,随机选取各处理10 株进行测量和计量,分别测量株高、茎粗、分枝数、有效分枝数、第一有效分枝高;同时观测穗色,主穗状态。株高:从植株生长最高部位至地面的垂直距离;茎粗:植株茎杆最粗处的直径;分枝数量:从主穗基部至地面的植株分枝数量;有效分枝数量:分枝中有结实的分枝数量;第一有效分枝高:第一个有效分枝部位至地面的垂直距离。

1.4.3 抗倒伏性调查 于成熟期,统计每个处理中的倒伏株数量,包括根倒伏株和茎倒伏株。根倒伏指植株自地表处同根系一起倾斜歪倒,茎倒伏株指植株从基部以上某个节位折断。根据统计数据计算每个处理的植株倒伏率。倒伏率(%)=倒伏株数/处理初植株数×保存率×100。

1.4.4 生产性状调查 于成熟期,调查各处理植株保存株数,计算植株保存率,采用等距取样法随机选择植株5 株,脱粒、晾晒后称量,计算各处理的产量,统一折算成kg·hm-2单位产量,产量=处理初植株数×植株保存率×单株产量×(1-倒伏率);随机选择每个品种(系)种子1 000 粒种子称量,重复3 次。

1.5 数据标准化

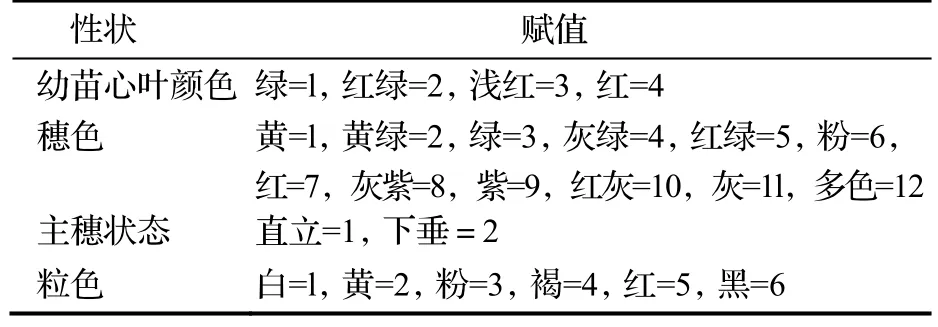

对幼苗期心叶颜色、穗色、主穗状态等质量性状予以赋值[12-13],见表2。

表2 藜麦质量性状赋值Table 2 Quality character valuation of Ch.quinoa

1.6 数据分析

采用Microsoft E xcel 2010 进行数据整理,利用SPSS 19.0 对所测数据统计分析,不同品种(系)间同一指标进行单因素方差分析,用Duncan’s 检验法进行差异显著性比较,并对各性状指标进行相关性分析、主成分分析及聚类分析,其中聚类方法采用组间联接法,区间度量标准为平方欧式距离。

2 结果与分析

2.1 不同藜麦品种(系)生育期比较

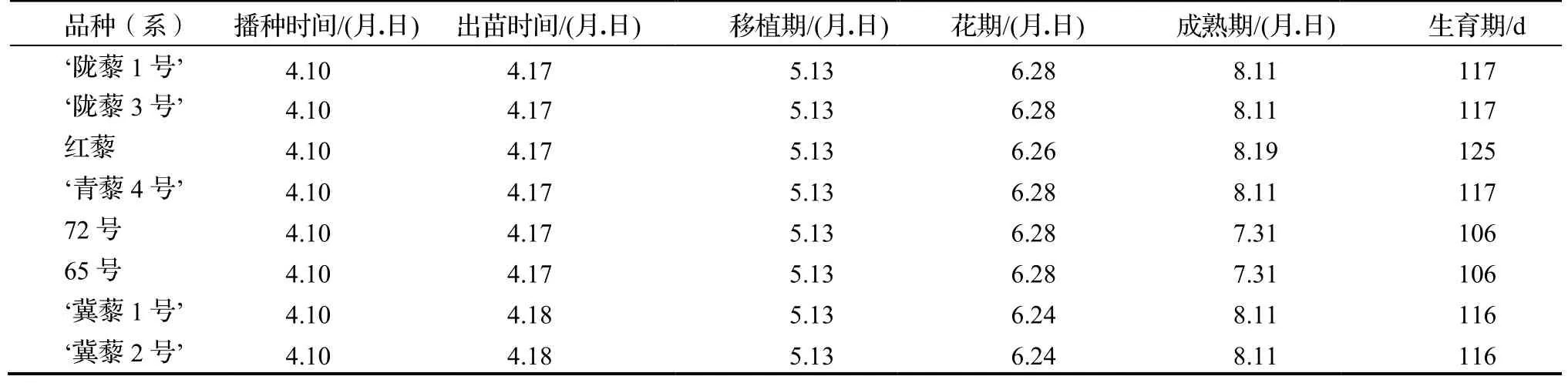

由表3 可见,8 个藜麦品种(系)在浙江庆元均可正常出苗,其中‘冀藜1 号’‘冀藜2 号’出苗稍迟,72 号、65 号生育期最短,比其它品种(系)短10~19 d,红藜生育期最长,比其它品种(系)长8~19 d,‘陇藜1 号’‘陇藜3 号’‘青藜4 号’生育期居中,为116~117 d。

表3 不同藜麦品种(系)生育期比较Table 3 Growth period of different cultivars

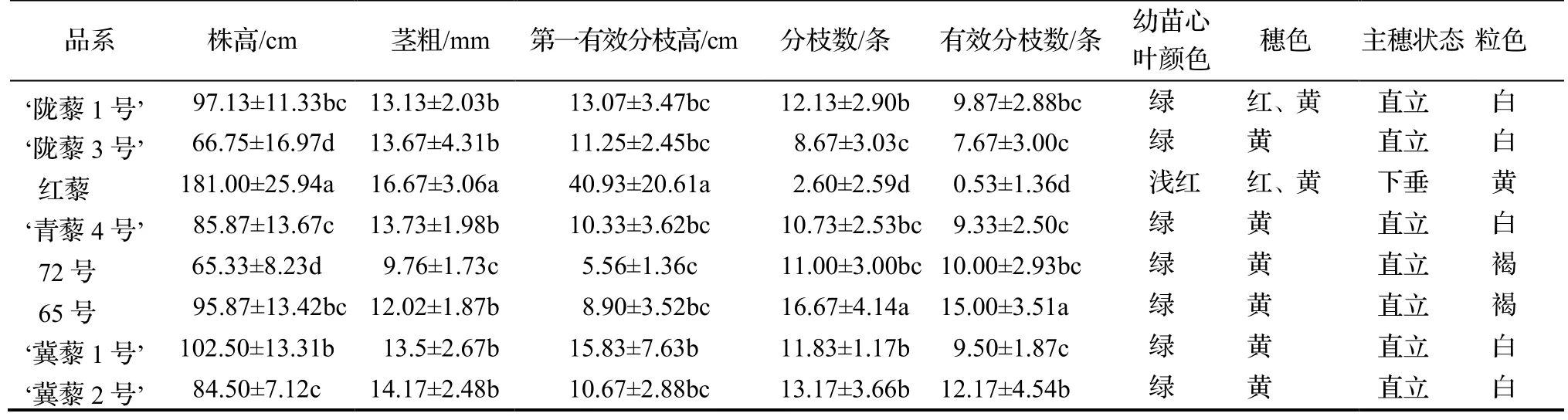

2.2 不同藜麦品种(系)农艺性状比较

8 个藜麦品种(系)的农艺性状如表4。由表4 可知,8 个藜麦品种(系)的数量性状间均存在显著差异(P<0.05)。其中,红藜的植株最高,达181.00 cm,显著高于其它品种(系)(P<0.05);株高从高到低排序为红藜>‘冀藜1 号’>‘陇藜1 号’≈65 号>‘青藜4 号’≈‘冀藜2 号’>‘陇藜3 号’≈72 号。红藜的茎粗显著大于其它品种(系)(P<0.05),茎粗最小的是72 号,显著小于其它品种(系)(P<0.05),其它品种(系)之间均差异不显著。红藜的第一有效分枝高最高,显著高于其它品种(系)(P<0.05),‘冀藜1 号’次之,显著高于72 号(P<0.05),其它品种(系)之间均差异不显著。红藜的分枝数最少,显著少于其它品种(系)(P<0.05);65 号的分枝数最多,达16.67 条,显著多于其它品种(系)(P<0.05)。65 号的有效分枝数最多,显著多于其它品种(系)(P<0.05);红藜的有效分枝数最少,仅为0.53 条,显著少于其它品种(系)(P<0.05)。8 个品种(系)的质量性状有所差别,红藜幼苗的心叶颜色呈浅红色,其它品种(系)的心叶颜色呈绿色;成熟期穗色‘陇藜1 号’、红藜呈红、黄色等多色,主穗状态红藜呈下垂状态,其它品种(系)的主穗呈直立状态;粒色中,红藜呈黄色,72 号、65 号呈褐色,其它品种(系)的皆呈白色。

表4 不同藜麦品种(系)的农艺性状比较Table 4 Agronomic characters of different cultivars

2.3 不同藜麦品种(系)抗倒伏性比较

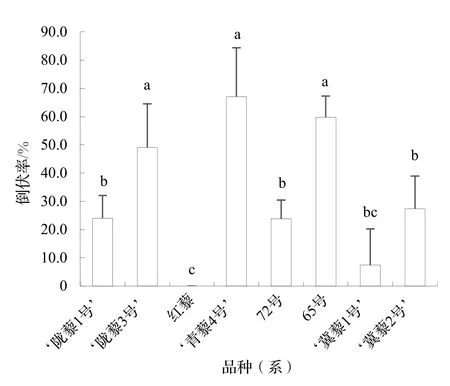

8 个藜麦品种(系)的倒伏率差异,如图1。

图1 不同藜麦品种(系)倒伏率比较Figure 1 Lodging rate of different cultivars

由图1 可看出,8 个藜麦品种(系)的倒伏率存在显著差异(P<0.05)。‘青藜4 号’、65 号、‘陇藜3 号’的倒伏率最高,显著高于其它品种(系)的(P<0.05),红藜的倒伏率最低,显著低于除‘冀藜1 号’外的其它品种(系)(P<0.05),其它品种(系)间差异不显著。红藜未出现倒伏现象,抗倒伏性能最佳。

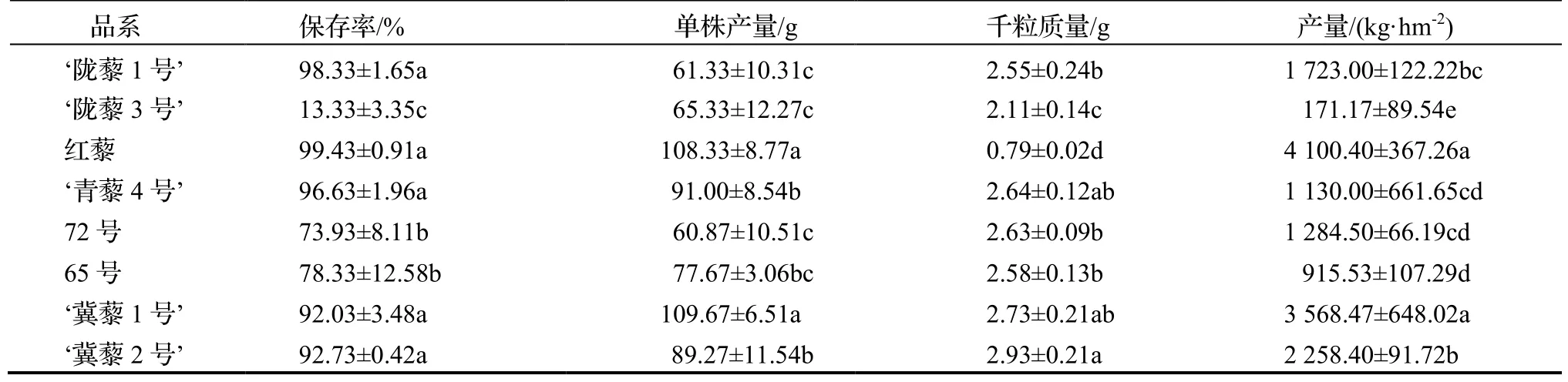

2.4 不同藜麦品种(系)生产性状比较

不同藜麦品种(系)的生产性状见表5。由表5 可知,8 个藜麦品种(系)的生产性状均存在显著差异(P<0.05)。‘陇藜1 号’、红藜、‘青藜4 号’‘冀藜1 号’‘冀藜2 号’品种(系)植株的保存率显著高于其它品种(系)(P<0.05);72 号、65 号次之,显著高于‘陇藜3 号’(P<0.05);其它品种(系)之间差异不显著。单株产量以红藜、‘冀藜1 号’最高,分别达108.33、109.67 g·株-1,显著高于其它品种(系)(P<0.05);‘青藜4 号’‘冀藜2 号’次之,显著高于‘陇藜1 号’‘陇藜3 号’、72 号(P<0.05)。

表5 不同藜麦品种(系)经济性状比较Table 5 Economic characters of different cultivars

品种(系)的千粒质量间差异较大,最大的为‘冀藜2 号’,其千粒质量为2.93 g;最小的为红藜,其千粒质量为0.79 g,显著小于其它品种(系)的(P<0.05)。产量以红藜、‘冀藜1 号’最高,分别达4 100.4、3 568.47 kg·hm-2,显著高于其它品种(系)的(P<0.05);产量最低的是‘陇藜3 号’,仅为171.17 kg·hm-2,显著低于其它品种(系)的(P<0.05);产量从高到低排序为红藜≈‘冀藜1 号’>‘冀藜2 号’>‘陇藜1 号’>‘青藜4 号’≈72 号>65 号>‘陇藜3 号’。

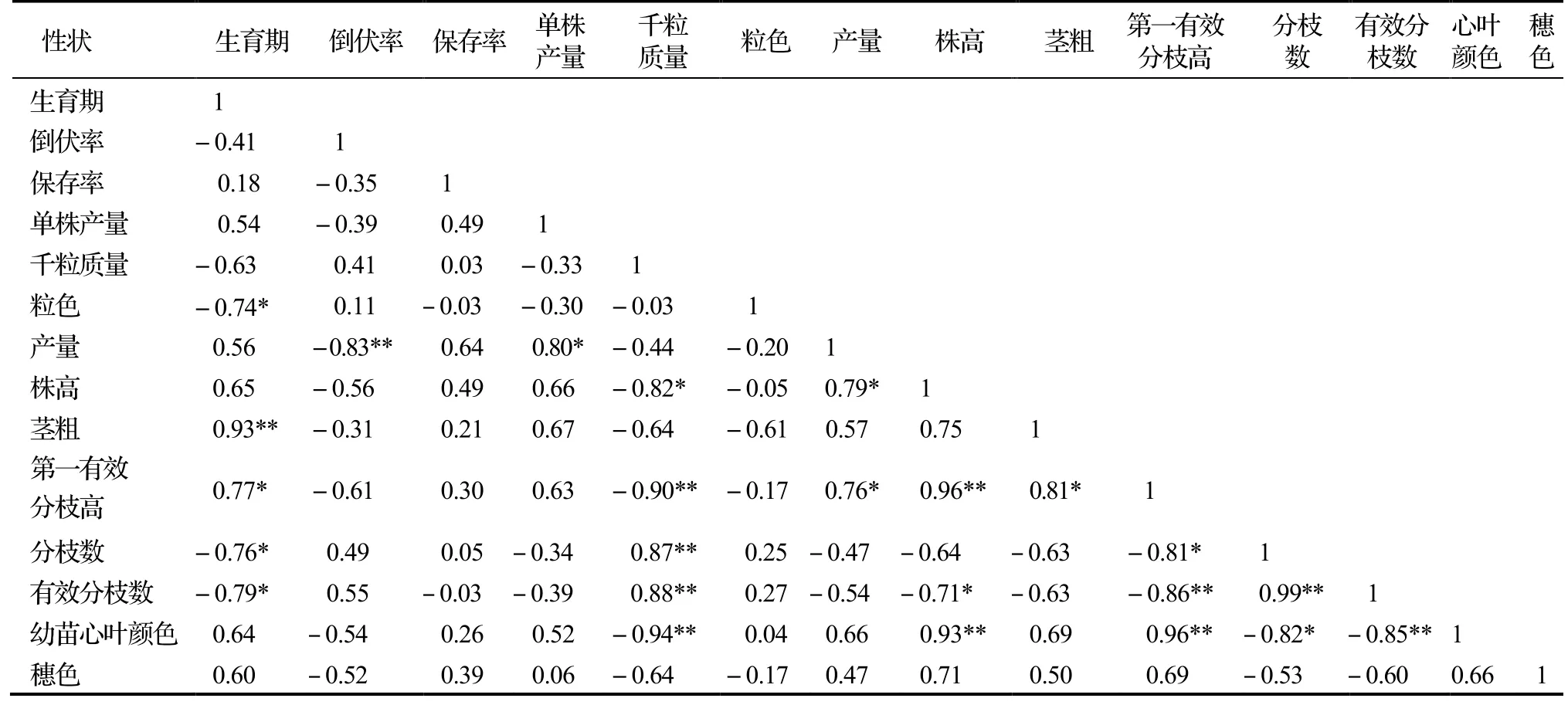

2.5 相关性分析

由表6 可知,藜麦的14 个性状存在不同程度的相关性,在91 个相关系数中,出现了12 个极显著相关(P<0.01),9 个显著相关(P<0.05)。产量与其它性状的相关程度排序为倒伏率(r=-0.83)>单株产量(r=0.80)>株高(r=0.78)>第一有效分枝高(r=0.76)>幼苗心叶颜色(r=0.66)>保存率(r=0.64)>茎粗(r=0.57)>生育期(r=0.56)>有效分枝数(r=-0.54)>分枝数(r=-0.47)≈穗色(r=0.47)>千粒质量(r=-0.44)>粒色(r=-0.20),其中与单株产量、株高、第一有效分枝高呈显著正相关(P<0.05),与倒伏率呈极显著负相关(P<0.01);而株高与第一有效分枝高呈极显著相关(P<0.01)。

表6 不同藜麦品种(系)综合性状相关性分析Table 6 Correlation analysis of comprehensive traits of different cultivars

2.6 适应性综合分析

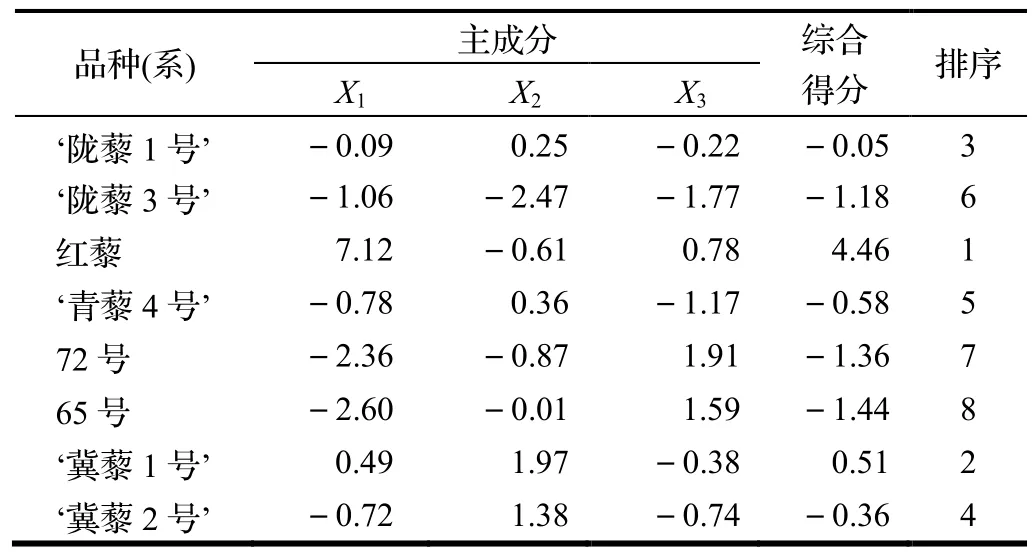

对8 个藜麦品种(系)的15 个农艺性状、产量性状、抗倒伏性状指标进行主成分分析,其特征值及贡献率如表7。

表7 不同藜麦品种(品系)性状主成分分析Table 6 Principal component analysis on different traits of different cultivars

由表7 可知,所提取的3 个主成分的累计贡献率为86.616%。其中,第1 主成分总特征值为9.37,其中载荷高且为正值的有生育期、单株产量、产量、株高、茎粗、第一有效分枝高、心叶颜色、穗色、主穗状态,其主成分贡献率高达62.45%;第2 主成分的总特征值为1.88,主要与保存率相关,其主成分贡献率为12.54%,第3 主成分总特征值为1.74,主要与粒色相关,主成分献率为11.63%。

根据特征向量值和经过标准化变换后的标准变量计算各品种(系)主成分值X1~X3,按公式Y=62.445%×X1+12.542%×X2+11.629%×X3计算各品种(系)的综合评分,结果如表8 所示。

从表8 可见,红藜的综合得分最高,为4.46,表明红藜在试验当地有很好的适应性,‘冀藜1 号’的综合得分居第二,为0.51 >0,表现良好,其它品种(系)的综合得分皆 <0,适应性相对较差。

表8 不同藜麦品种(品系)性状主成分得分Table 8 Principal component score of different traits of different cultivars

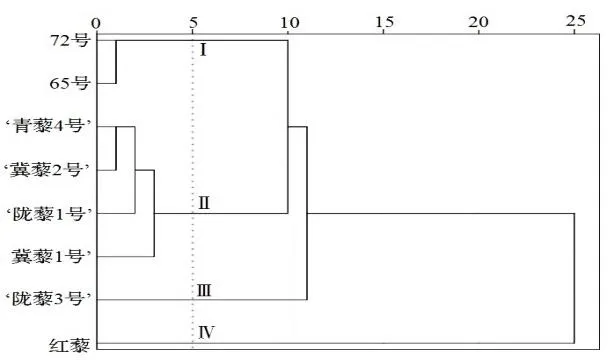

2.7 聚类分析

对8 个藜麦品种(系)进行聚类,结果见图2。由图2 中可看出,在遗传距离为5 时,8 个藜麦品种(系)可分为4 个类群,第Ⅰ类群包括72 号、65号,属早熟品系,中低杆,粒色为褐色;第Ⅱ类群包括‘青藜4 号’‘冀藜2 号’‘陇藜1 号’‘冀藜1 号’,属中熟品种,该类群生育期为116~117 d,中秆、千粒质量大;第Ⅲ类群为‘陇藜3 号’,属中熟矮杆品种,植株保存率小,产量性能差;第Ⅳ类群为红藜,属晚熟品系,主要表现为植株高大,分枝少,产量高,抗倒伏性好,千粒质量小的特性。

图2 8 个藜麦品种(系)聚类分析Figure 2 Cluster analysis on 8 cultivars

3 结论与讨论

3.1 结论

在浙西南地区庆元县引选的8 个藜麦品种(系)均可正常成熟,但生育历期存在明显差别,红藜的生育期最长,达125 d,72 号、65 号的生育期最短,为106 d。红藜的农艺性状与其它品种(系)相差较大,主要表现为株高、茎粗显著大于其它品种(系)(P<0.05),分枝数、有效分枝数显著小于其它品种(系),红藜幼苗期心叶颜色为浅红色、成熟期主穗下垂,与其它品系存在明显差别。‘青藜4 号’、65 号、‘陇藜3 号’的倒伏率最高,显著高于其它品种(系)(P<0.05),而红藜的倒伏率最低,抗倒伏性能最好。在生产性能方面,‘陇藜3 号’的植株保存率最低,仅为13.3%。单株产量以红藜、‘冀藜1 号’最高,显著高于其它品种(系)(P<0.05),‘冀藜2 号’的千粒质量最大,达2.93 g,红藜的最小,其千粒质量仅为0.79 g。按产量从高到低排序为红藜≈‘冀藜1 号’>‘冀藜2 号’>‘陇藜1 号’>‘青藜4 号’≈72 号 >65 号 >‘陇藜3 号’。

相关性分析结果表明,藜麦产量与单株产量、株高、茎粗呈正相关,与千粒质量、倒伏率呈负相关,而千粒质量与倒伏率呈正相关,这说明藜麦要获得高产,应选择株型高大,抗倒伏、千粒质量不大的品种(系)。聚类分析在遗传距离为5 时将8 个藜麦品种(系)分为4 个类群,第Ⅰ类群包括72 号、65 号,属早熟品系,中低杆,粒色为褐色;第Ⅱ类群包括‘青藜4 号’‘冀藜2 号’‘陇藜1 号’‘冀藜1 号’,属中熟品种,该类群生育期为116~117 d,中秆、千粒质量大;第Ⅲ类群为‘陇藜3 号’,属中熟矮杆品种,植株保存率小,产量性能差;第Ⅳ类群为红藜,属晚熟品系,主要表现植株高大,分枝少,产量高,抗倒伏性好,千粒质量小的特性。

主成分分析发现,前3 个主成分的贡献率达86.62%,可以用来表达全部性状的信息,分别反映了藜麦的植株性状、抗倒伏性状、生产性状方面的特征,上述3 个主成分特征是造成藜麦种质表型多样化的主要因素。综合评价结果表明,红藜的综合得分最高,为4.46 分,综合评价最优;‘冀藜1 号’次之,为0.51 分,仅次于红藜,具有较大的开发利用潜力。红藜、‘冀藜1 号’2 个品种(系)可在与研究地区周边生态环境相似的浙西南地区推广种植,下一步宜进行多点试验验证后推广种植。

3.2 讨论

浙西南地区降水量主要集中在2—7 月,高温期出现在7—8 月。为了考察8 个受试藜麦品种(系)在高湿高温气候条件下的适应性,采用生育期处于雨季,成熟期处于高温期的4 月播期(育苗播种时间)设计。在雨季,8 个品种(系)皆可正常成熟,但因品种(系)选育所处的地理环境、气候条件和土壤类型不同,在形态特征、生产性能和品质方面差异较大[14],例如‘陇藜1 号’比其品种(系)选育地[11]株高缩短46.40%~56.56%,生育期提早8.59%~16.43%,分枝数减少47.26%~55.07%。其它为高原适应型种质的品种‘陇藜3 号’‘冀藜1 号’‘冀藜2 号’等亦有表型矮化的趋势[15-16]。相关性分析结果表明,千粒质量与倒伏率呈正相关。根据研究地降水量大的气候特点,选择大粒品种(系),易增加倒伏风险,从而影响产量,这与黄杰等的研究结论相近[14,17]。产量与分枝数、有效分枝数呈负相关,与黄杰等的研究结果一致,说明藜麦的产量主要积累于主穗的大小,故藜麦主穗的大小是选育高产藜麦品种的重要指标[14]。此外,产量与生育期、茎粗、幼苗心叶颜色、穗色呈正相关,这与王艳青等研究结果不相一致[12]。以上研究结果的差异,可能是所选性状不完全相同及样本数、调查样本的数量等差异所造成[14,18]。

从生产性状来看,红藜的产量最高,抗倒伏性状好,适合浙西南地区种植,但籽粒偏小,影响其商品性,可以作为加工优势品种(系),进行藜麦粉或是营养元素提取等优势资源开发[14];另外,根据本研究观察,红藜成熟期穗呈红、黄等多种颜色,叶呈艳红色,极具观赏价值,且观赏期达25~30 d,可作为园林绿化物种。‘冀藜1 号’产量次之,籽粒较大,商品性能好,但成熟期抗倒伏性弱于红藜,可于7—8 月种植,使其成熟期避开浙西南雨季,且宜适当密植,减少倒伏,提高产量[19]。本研究还发现,‘冀藜1 号’的成苗率相对偏低,其单位面积播种量应通过实验进一步确定。