徐累:诗意的少数派

2021-12-14张于惠子

张于惠子

不与世俗的文人雅士

徐累的作品善于隐喻,善于玩弄悖论,又精于假借,赏味他的作品是一种层层抽丝剥茧的品位。在当代艺术中,徐累的作品极具价值,它的文学性、艺术性、研究性都是值得收藏的理由。徐累说过,“我的绘画里面来源很复杂,有波斯的细密画,有庞贝壁画,有来自克莱因的影响—不是他某件作品,是他对一种虚空文化的力量的爱好。至于马格利特,他对我的影响不在超现实的图像,而是他像福柯《词与物》所说的自我校正,是他在词的‘所指和‘能指之间进行的转换—关于悖论,关于修辞学。”

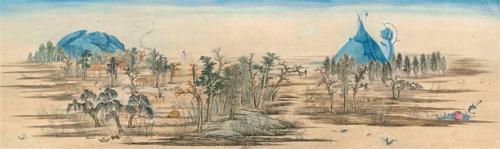

文学情感对徐累来说至关重要。他言,“就绘画而言,一种是‘文学性的绘画,另一种是‘绘画的文学性。它们并不是一件事。‘文人画就是‘文学性的绘画,它是文学家的游戏。而‘绘画的文学性长期以来一直是艺术中的重要内容,这个特征就是叙事传统。我的作品是偏向‘绘画的文学性的,当然不完全是情节,随着现代绘画的来临,写实的叙事性逐渐演变成了诗《鹊华异色图》,50.5×169.6cm,纸本,2021的幻象和意识的符号。”徐累认可诗歌对他的影响,这或许是“文人”传统的一种延续。

徐累对文学的兴趣可以追溯到他的少年时代,但真正的阅读发生在大学。在南京艺术学院国画系,他绝对不算是一个循规蹈矩的学生。相反,他阅读尽可能多的小说、戏剧、诗歌,研究威廉·卡洛斯·威廉斯、托马斯·艾略特,也研究台湾的现代诗—将古典意象和现代意味结合在一起的文体。

见天地,见自我

徐累尝试中国传统的表达方式,以隐喻的方式叙述他对这个世界的评价,他将自我对现实的怀疑上升为美学精神,实践对于现代艺术的深度解读,并且在此过程中不断重申文化的原型意义。在时代的喧闹中,徐累自己构筑了偏处一隅的精神之城,成为自我的守夜者。孤独中的沉潜与坚持,令徐累形成了一种别致的气局。徐累从诗歌的意象中得到不少启发。意象在诗歌中的运用往往产生观念上的全新结论,不同的物质形态通过嫁接建立了秘密的关系,从而进入辽阔的想象。徐累的绘画也重视文本的意义,修辞的运用使得他对意象的选择跨入更广博的范畴。他弃人而择物,以与人类产生对话关系的动物入画,在抽离了人的身份象征之后,徐累将观者引入一个漫游在自然和人本之间更为复杂的象征通道。

徐累熟悉置换的游戏,设立了一个又一个虚幻与真实的对话场,不断制造新的互动,同时又确立新的障碍,这也是徐累艺术中最引人入胜的一部分。传统的“中庸之道”对徐累艺术理念的深远影响。“中庸”意味着调和与平衡的能力,徐累将这种中国人特有的智性认识移植到创作中,在他的笔下,充满了临界的修辞,包括古今之间,中西之间。徐累不偏不倚地实践着一种变通的智慧,这在文化资源如此丰富的今天,恰恰是一种行之有效的创新策略。

以心造景

徐累常被业界誉为当代水墨领军人物,在他看来,“新工笔是一个语焉不详的命题。这一概念是不够严谨的,是有些荒诞甚至容易被人诟病的,只是实践先于理论,姑且这么去说。”徐累现工作于中国艺术研究院文学艺术院,担任中国工笔画学会副会长。徐累的作品主要是工笔画和水墨画,以及部分装置作品。他早期主张以现代观念融入传统制式,后期提倡以传统美学原理贡献当代,通过对艺术史的比较研究,不断激发图像修辞方面的灵感,创作出诗意与观念兼得的样本并呈现其影响。

对于当代中国画而言,徐累是一位极具代表性与启示性的绘画实践者。在四十年的艺术历程中,徐累潜心探索中国传统美学的个人再造之路,他将文学“修辞”转化为图像“辩证法”,在当代维度上清晰有效地推进研究工作,以诗意与观念兼得的艺术样本呈现对业界的影响与启发。正如他说,“‘非主流画家值得人们尊重的地方,是深植于他们根性的怀疑精神,确切地说他们只对那些本质的问题怀有兴趣,并保持深究的实力。本质的问题永远是个‘预言,而‘预言的魅力恰恰在于它的‘不介入。”

徐累笔下的物象都有一种幻想的表情。他对现实主义保持距离,即便有具体的物象,也从来不是直白表态,而是放到隱喻的层面进行发酵,这使得他的作品具有一种与生俱来的游离感。徐累坦言,自己并不是西方超现实主义的追随者,而是使用非现实架构现实,用形而上的梦想包容现实。在徐累看来,他笔下图像所携带的魔幻气质,在中国传统文学艺术中早有根基。他笔下的物象,怪诞也好虚无也罢,无非是漂浮在人间上空的奇景异象。

对中国画来说,最困难的创新来自结构。徐累的重要贡献之一,便是自成系统的空间构成。他加入了图像意义的水平线的置入、角与面的切割、景深的遮蔽等,在视觉与境界之间建立了可观可游的情绪流程。徐累以自身的思考提供了一个成功的范例,以传统材料表现现代性思维,或是以现代性注解中国传统美学价值的新思维。徐累认为,艺术家要以自身的逻辑给予成长的空间,重要的不是形式,而是根植于内部的精神象征。

揽碎古今巨细,入其兴会

南池子美术馆主办的“興会—徐累个展”以“兴会”命名,源自徐累新近作品的主题,既比附西方“灵感”一说,又寄寓了中国文人对“知遇”的欣喜,一如明代王夫之所言,“攬碎古今巨细,入其兴会。”这些作品大多为疫情期间所作,在人类社会大规模隔绝的困境中,徐累坚持以图像的幻想,使“全球化”文明景观再度并肩,同时也借用艺术史的知识谱系,让不同时代的绘画、人物、事迹异时同构,通过精微的画面,提出许多值得探讨的课题,诸如中国美学“原理”的当代重建、“二次元”的历史观、多重文化时间的折叠、“现成品”的中国经验等等。徐累以回望的姿态前瞻未来,终以“平视世界”的编程,找回文化特殊性与普世性的共情。

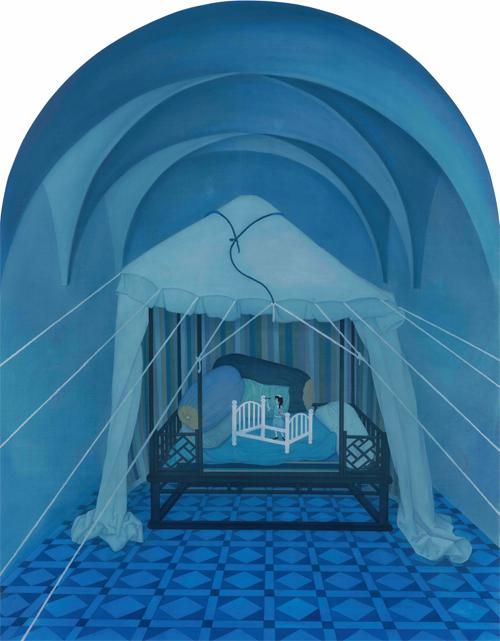

展览结合南池子美术馆的建筑结构,精心布陈了两种时空立意。一个是“月亮”的复调象征,恰似“古人今人若流水,共看明月皆如此”的慨叹,是天与人亘古“不变”的喻体。在月亮的幽光下,另一种“常变”事态正在悄然发生:“互”系列的山河移景,东西方自然生态相互穿越,形成理想的桃花源;“兴会”系列,将中外艺术史的经典及人物毫无违和地挪用并置,如“李公麟与乔托”、“倪瓒与达芬奇”、“李成与弗里德里希”、“鹊华异色图”等,几成中西融合的新识;“鲁根白垩峭壁的变奏”系列,则引用一则经典图式反复卸载改写,以移花接木的方式知会艺术史;“世界的床”系列,则借“床”的物理,活变出人性关系的章回体。这些艺术史的“现成模型”,组成前所未有的图像事件,借由两种“时空”结构相互关照,或笼罩在“纱墙”视幻迷宫中,或飘浮在古色的梁架上,或沉浸在昼夜的剧场里,恰好应景了南池子美术馆在园林建筑中“移步换景”的观看经验。

作为南池子美术馆的开馆展,无论展示徐累的绘画实践,还是“兴会”展览本身,都在共同回应同一个历史命题:在中国的现代化过程中,断裂的文化传统如何整体重塑,变成知会世界同时让世界知会我们,这需要智慧、视野和创造力。这种被概括为“文化自性”的意愿和意志需要智慧和创造力。它们既来自我们对于传统的回望,同时也来自我们对普遍性的诉求与践行。”本次展览将持续到2022年2月28日。